Daniela Richterova presenta Watching the Jackals: Prague’s Covert Liaisons with Cold War Terrorists and Revolutionaries (Georgetown University Press, 2025).

Daniela Richterova es profesora titular de Estudios de Inteligencia en el Departamento de Estudios de Guerra del King’s College de Londres. Su investigación y docencia se centran en los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría, así como en cuestiones contemporáneas relacionadas con amenazas estatales y la lucha contra el terrorismo. Recientemente ha publicado Watching the Jackals: Prague’s Covert Liaisons with Cold War Terrorists and Revolutionaries (Georgetown University Press, 2025), donde describe los vínculos del Servicio de Seguridad del Estado checoslovaco (StB) a partir de materiales de archivo del propio StB y otras fuentes. Diwan entrevistó a Richterova a finales de septiembre para hablar sobre su libro y las lecciones que se desprenden de su investigación.

Michael Young: Has publicado recientemente un libro titulado Watching the Jackals: Prague’s Covert Liaisons with Cold War Terrorists and Revolutionaries. ¿Qué te motivó a escribirlo y qué aportas de nuevo en él?

Daniela Richterova: Llegué a este tema desde dos direcciones. Como estudiante de posgrado, estaba investigando la historia del conflicto árabe-israelí y me encontraba constantemente con la sombra de Moscú y sus aliados en el trasfondo. Luego, como alguien que nació en Checoslovaquia en los últimos años de la Guerra Fría, me di cuenta de que la propia Praga aparecía una y otra vez en esa historia —recibiendo visitantes de Damasco, Bagdad, Trípoli y, por supuesto, de facciones palestinas—. Cuando empecé a investigar más a fondo, encontré un conjunto de documentos diplomáticos y de inteligencia desclasificados que revelaban, con un nivel de detalle sin precedentes, cómo se desarrollaban esas relaciones; desde gestos culturales y diplomáticos, pasando por vínculos comerciales y de seguridad, hasta llegar a cuestiones de inteligencia. Ese tipo de fuentes es muy poco común. La mayoría de los Estados no hacen públicas las mecánicas íntimas de sus relaciones con actores no estatales controvertidos. Así que el tema se convirtió en el eje de mi tesis doctoral, seguido de otro medio decenio de trabajo en archivos y entrevistas, y finalmente dio lugar a este libro.

Lo que es novedoso, creo, es el nivel de detalle y la sutileza. La imagen popular es la de una narrativa monolítica del tipo “los soviéticos entrenaban a los terroristas”. Pero los documentos muestran algo más desordenado: Praga podía ser un nodo hospitalario —permitía reuniones, casas seguras y apoyo logístico—, pero los servicios secretos checoslovacos también se preocupaban por el daño reputacional y, en ocasiones, expulsaban a ciertos individuos, como ocurrió con Abou Daoud, los discípulos de Wadi Haddad o Carlos el Chacal. Es posible ver cómo los funcionarios debatían sobre los costos y beneficios, cómo manejaban a los distintos grupos palestinos, y observar cuándo la ideología cedía ante la gestión del riesgo. Es una visión de las relaciones de la Guerra Fría como un espectro, no como un cheque en blanco, reconstruida a partir de archivos que solo recientemente se han hecho accesibles y de los testimonios de quienes estuvieron allí.

En conjunto, el libro muestra lo complejas y constantemente recalibradas que eran las políticas estatales hacia estos actores. También permite adentrarse en la vida interna de las facciones: sus necesidades y capacidades en materia de seguridad e inteligencia. Y subraya que las alianzas de la Guerra Fría no se basaban solo en la ideología, sino también en la gestión de riesgos, los intereses comerciales y las relaciones personales.

Uno de los puntos principales de tu libro, como acabas de insinuar, es que los vínculos entre la StB (el servicio de seguridad del Estado checoslovaco) y los grupos palestinos —ya que tu enfoque se centra sobre todo en las relaciones de Praga con los palestinos— implicaban mucha más cautela por parte de los checoslovacos de lo que comúnmente se cree, aunque esto variara según la naturaleza del grupo con el que trataran. ¿Podrías explicarlo con más detalle? ¿Con qué tipos de grupos palestinos u otros interactuó Praga y cómo diferenciaba entre ellos?

Lo que muestran los archivos es que Praga no trataba con un único actor palestino, sino con varios muy distintos, y su comportamiento variaba en cada caso. Con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) mayoritaria —sobre todo con Al-Fatah y el servicio de seguridad de la OLP dirigido por Abou Iyad—, los vínculos se volvieron relativamente formales después de mediados de los años setenta. Había una oficina oficial de la OLP en Praga, dominada por Al-Fatah, y se producían visitas de alto nivel. La cooperación podía incluir entrenamiento en seguridad e intercambio de información. Incluso en ese caso, la StB combinaba la cooperación con el control: vigilancia, infiltración y líneas rojas muy claras sobre la prohibición de organizar operaciones desde territorio checoslovaco, ya que los funcionarios estaban preocupados por la reputación del país y por las relaciones comerciales.

Un segundo grupo lo formaban las facciones más radicales dentro del entorno de la OLP, en especial el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), dirigido por George Habash. Praga se mostró constantemente incómoda tanto con la implicación directa como con el legado de las operaciones terroristas internacionales del FPLP. Los funcionarios valoraban el discurso marxista del movimiento a nivel retórico, pero existía una desconfianza de base, y la relación nunca se volvió oficial ni institucionalizada como sí ocurrió con Al-Fatah. En la práctica, esto significaba mantener los contactos a distancia, vigilarlos de cerca y limitar su exposición cuando el riesgo de consecuencias negativas aumentaba.

Luego estaban los independientes y elementos incontrolables que se cruzaban con las redes palestinas—el más famoso de todos, Carlos el Chacal. En estos casos, Praga actuaba como un anfitrión nervioso: toleraba breves tránsitos bajo estricta vigilancia, y cuando la notoriedad empezaba a poner en peligro la diplomacia checoslovaca, se tomaban medidas para poner fin a sus visitas al Estado comunista.

Por último, en cuanto a la organización de Abou Nidal, la postura de Praga también fue firme, porque los checoslovacos temían que la violenta disputa entre Arafat y Abou Nidal se trasladara a su territorio. Hacia el final de la Guerra Fría, cuando el lugarteniente de Abou Nidal viajó en misión clandestina a Checoslovaquia, contactó con la StB y planteó la posibilidad de establecer una relación de seguridad, Praga lo rechazó. Esa decisión resume el patrón general: el estatus, la utilidad y el riesgo reputacional marcaban las diferencias.

¿Cuáles eran las motivaciones —a menudo contradictorias— que guiaban el enfoque de la StB hacia estos grupos militantes? ¿Podrías explicarlas?

Lo que muestran los archivos (y también las entrevistas) es una lucha constante de motivaciones. Por un lado, estaba la solidaridad ideológica y diplomática: después de 1967, y sobre todo tras el discurso de Arafat en la ONU en 1974, la OLP aparecía como la portadora efectiva de la bandera contra Israel, y Checoslovaquia, dentro de un impulso más amplio del bloque soviético, abrió canales, acogió una oficina y ofreció una cooperación cuidadosamente delimitada. Por otro lado, estaba la cautela reputacional y comercial. Los funcionarios eran muy conscientes de que ser presentados como una “marioneta” de Moscú por armar a terroristas perjudicaría el comercio, la diplomacia y su capacidad para denunciar a otros en la ONU. Por eso, la cooperación venía acompañada de líneas rojas estrictas: ninguna operación desde Praga, cuidar las apariencias y mantener un margen de maniobra respecto a actores cuya violencia pudiera tener consecuencias negativas.

Una segunda tensión, igualmente fuerte, era la que existía entre el valor informativo y el riesgo para la seguridad interna. La StB quería tener acceso —interrogando a diplomáticos, visitantes o alumnos— porque esos contactos proporcionaban información sobre las propias facciones y sobre Estados de la región. Pero el servicio también consideraba a los militantes de alto perfil como un riesgo: atraían el interés de servicios hostiles, representaban una amenaza para delegaciones extranjeras y suponían un peligro reputacional permanente. Por eso, en el caso de varios grupos palestinos más radicales, Praga pasó de una estrecha vigilancia a la adopción de medidas activas: presión con los visados, “hospitalidad” controlada y expulsión de figuras problemáticas, normalmente bajo un pretexto falso.

En resumen, la práctica de la StB se situaba en la intersección entre ideología, apetito de inteligencia y gestión del riesgo. Las contradicciones no son una falla de la historia: son la historia—la de cómo un Estado cauto, orientado al comercio y obsesionado con la seguridad intentó obtener información e influencia de un ecosistema violento sin que le estallara en su propia casa.

¿Consideras que el hecho de no abordar las dinámicas interpalestinas en tu libro te hizo perder algo esencial en la narrativa? Te lo pregunto porque es de suponer que los oficiales de la StB en Oriente Medio estaban muy al tanto de cómo esas dinámicas afectaban el comportamiento de los grupos palestinos hacia Checoslovaquia, y debieron informar sobre ello a su jerarquía en Praga, pero esta dimensión no ocupa un lugar destacado en tu relato.

En todo libro hay que elegir un enfoque, de lo contrario se pierde al lector enseguida. Yo escribí desde la perspectiva de Checoslovaquia: cómo Praga abrió, gestionó y a veces cerró los canales hacia los actores militantes. Por eso, las dinámicas interpalestinas aparecen solo cuando iluminan esa historia, no como un hilo narrativo propio.

Dicho esto, la política interna de las facciones sí tenía peso, y se informaba de ella a diplomáticos y espías de alto nivel en Praga por parte de quienes estaban sobre el terreno en Beirut, Damasco u otras ciudades de Oriente Medio. La abordo cuando se cruza con los archivos de Praga: reuniones con representantes de Arafat, conversaciones de diplomáticos checoslovacos con George Habash y varias campañas de desprestigio entre facciones. Un episodio revelador tiene lugar ya avanzada la Guerra Fría, cuando el emisario de Abou Nidal, Abou Bakr, llega a Praga y entrega un informe demoledor sobre sus rivales, con el objetivo de presentarlos como poco fiables y oportunistas. Incluso ironiza diciendo que Arafat “lleva un ushanka [el gorro de piel ruso], pero de fabricación estadounidense”, una forma de decir, en clave para una audiencia del bloque soviético, que Arafat aparentaba estar ideológicamente alineado, pero se estaba acercando a Washington.

Para un análisis completo desde dentro de los movimientos, ya existen estudios excelentes—sobre todo Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993, de Yezid Sayigh. Ese tipo de análisis requiere una base de fuentes distinta a la que yo utilicé: documentos palestinos, prensa en árabe, memorias y testimonios orales. Aunque en mi libro utilizo algunas de estas fuentes, me baso sobre todo en archivos diplomáticos checoslovacos, del Partido Comunista y de la StB, además de entrevistas con enviados y espías de Praga, que fueron claves para reconstruir cómo un Estado pequeño y cauto navegó un ecosistema profundamente ruidoso.

¿Puedes contarnos un poco cómo lidiaron la StB y, en general, las autoridades checoslovacas con Carlos “el Chacal”, el venezolano que hoy cumple cadena perpetua en Francia y que participó en múltiples operaciones violentas durante los años setenta y ochenta?

Ilich Ramírez Sánchez, conocido como “Carlos el Chacal”, se hizo célebre por una serie de actos violentos que acapararon titulares durante esos años. Lideró el ataque de diciembre de 1975 contra la sede de la OPEP en Viena, donde tomó como rehenes a varios ministros de petróleo, mató a tres personas y luego voló a Argel. También fue condenado por el atentado con granada en el Drugstore Publicis de París en septiembre de 1974, que dejó dos muertos y decenas de heridos. Más adelante, se le responsabilizó por una serie de atentados con bomba en Francia a comienzos de los años ochenta, que causaron múltiples muertos y heridos. Fue capturado en Sudán en 1994 y cumple varias cadenas perpetuas en Francia.

Los archivos muestran que la StB adoptó una estrategia en tres fases con respecto a Carlos: primero, vigilancia. Cuando Carlos apareció en Checoslovaquia a finales de 1978, la StB lo consideró un riesgo que debía ser mapeado y vigilado. Los oficiales lo pusieron bajo estrecha supervisión, obtuvieron información a través de los informes de hotel y comprobaron discretamente sus contactos mediante canales de enlace para saber con quién se reunía y por qué. La imagen que surge de los archivos es la de un anfitrión nervioso: las autoridades checoslovacas toleraban estancias breves bajo control estricto, preocupadas por el daño reputacional que supondría que un terrorista célebre atrajera la atención hacia Praga.

En segundo lugar, prevención. Ya en 1979 las autoridades intentaron impedir su entrada. Lo incluyeron, junto con sus colaboradores, en listas internas de vigilancia y control de visados, circularon sus identidades y trataron de bloquear su ingreso en las embajadas. Querían acortar al máximo sus estancias, ya que acogerlo ponía en riesgo tanto el prestigio checoslovaco como sus intereses comerciales. Sin embargo, este enfoque no tuvo demasiado éxito: cada vez que Carlos—maestro del disfraz—llegaba a Praga, lo hacía con una identidad, nacionalidad y pasaporte diferentes. Por eso, durante los años ochenta, Praga se vio obligada a pasar a una estrategia mucho más firme.

La tercera fase fue la expulsión. Cuando la prevención no dio resultados, Checoslovaquia recurrió a una salida gestionada. La StB expulsó a varios miembros del entorno de Carlos y, en junio de 1986, ejecutó una maniobra de engaño: los oficiales le advirtieron que un equipo de asesinos franceses estaba en Praga y que el Estado no podía garantizar su seguridad. Aunque al principio fue escéptico ante esta mentira apenas disimulada, Carlos abandonó el país en cuestión de horas. Mientras se desarrollaba la operación para sacarlo del territorio checoslovaco, Praga estaba tan preocupada por su temperamento volátil y su inclinación a la violencia que el Ministerio del Interior desplegó a la recién creada unidad antiterrorista para proteger la embajada de Estados Unidos. Esa secuencia—vigilar, prevenir, expulsar—resume el enfoque checoslovaco de gestión de riesgos frente a terroristas y revolucionarios durante la Guerra Fría.

¿Qué lecciones ofrece tu libro para los países que hoy buscan desarrollar una estrategia antiterrorista eficaz? Concluyes que el método checoslovaco para lidiar con terroristas en su territorio “generó problemas a largo plazo” y que la StB no logró controlar a sus socios no estatales, por lo que fue incapaz de proyectar poder. ¿Puedes responder a la luz de estas dos conclusiones?

Hay dos conclusiones del libro que se aplican de forma directa. La primera: intercambiar “presencia” por acceso genera problemas a largo plazo. Acoger a actores violentos no estatales con el fin de vigilarlos o influir sobre ellos solo brinda una conciencia situacional inmediata, pero importa costes reputacionales, legales y diplomáticos, además de invitar a operaciones encubiertas de otros actores en tu propio territorio.

La segunda: acceso no equivale a control. La StB podía reunirse con estos grupos, vigilarlos e incluso influir ocasionalmente, pero no los dirigía ni los mandaba, y por tanto no podía proyectar poder a través de ellos. El resultado fue una proximidad ansiosa, que satisfacía necesidades inmediatas de inteligencia pero debilitaba la capacidad del Estado para establecer y hacer cumplir reglas.

Con respecto a la primera parte de tu pregunta: una estrategia antiterrorista eficaz debe adaptarse a la naturaleza de la amenaza, a los objetivos del Estado y a sus capacidades reales. Lo que demuestra la experiencia checoslovaca con terroristas y revolucionarios—que en el libro agrupo bajo el término “chacales”—así como los modelos comparativos que examino en el último capítulo (Francia, el Reino Unido y otros), es que la especialización resulta decisiva. Sin conocimientos de idioma, sin alfabetización cultural ni comprensión política, toda forma de interacción—ya sea cooperación, infiltración y manipulación, o neutralización activa—se vuelve compleja, suele ser ineficaz y a veces incluso contraproducente.

* Sobre el autor:

Michael Young es editor de Diwan y editor sénior del Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center.

* Artículo original: “From Prague With a Shove”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.

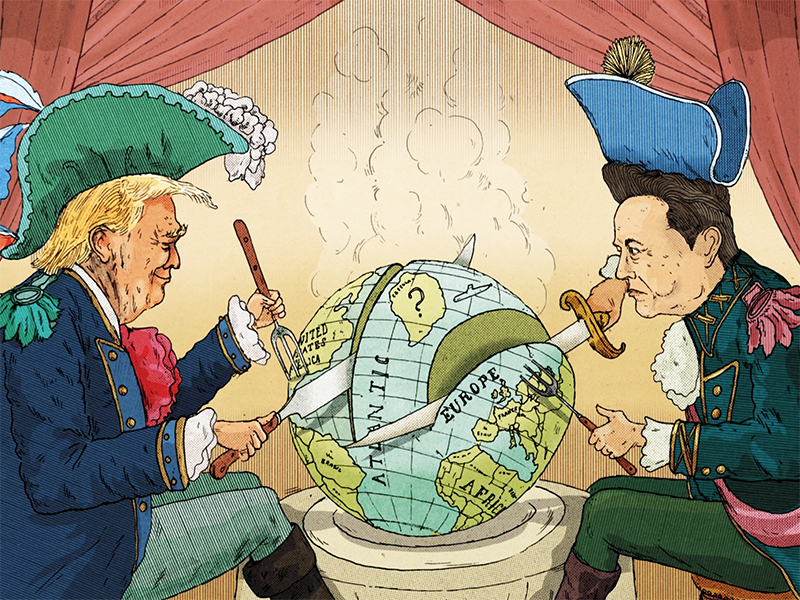

Cómo los señores de la tecnología y los populistas cambiaron las reglas del poder

Los magnates digitales y los líderes autoritarios son algo más que simples disruptores del viejo orden liberal. Juntos buscan barrerlo por completo.