Las reacciones al reciente asesinato de Charlie Kirk —particularmente el despido, suspensión o cancelación de personas a quienes se han denunciado por no mostrar la debida consternación por el crimen, ni la suficiente simpatía por la víctima— son más graves y trágicas, en mi opinión, que la muerte violenta del famoso divulgador de derechas. El directo menoscabo de la libertad de expresión es la peor secuela de este lamentable incidente.

Toda muerte violenta por razones políticas es condenable (salvo que se trate de la ejecución de un tirano), pero no debe, bajo ninguna circunstancia, servir de pretexto para amordazar o intimidar la libertad de expresión, que es la piedra angular del sistema democrático y de los derechos fundamentales.

La libertad, conquista máxima de las sociedades occidentales, está por encima de cualquier lealtad, consideración o respeto. Es el más sacrosanto de nuestros valores. Son muchas las personas que han dado su vida por la libertad, de suerte que la muerte de alguien, por injusta y violenta que sea, no puede esgrimirse como excusa para agredir la libertad.

Reconozco que es de mal gusto que alguien disminuya o celebre la muerte violenta de Kirk, pero sin duda el que lo hace está asistido por todo el derecho que le otorgan la Constitución y las leyes de una democracia tan vieja como la de Estados Unidos, donde nada es tan respetable que no pueda ser cuestionado, puesto en solfa o incluso degradado mediante el uso pacífico de la libertad de expresión.

Nada es más sagrado —ni siquiera Dios— que la libertad de expresión. Alguien podría considerar que Jesús de Nazaret, a quien adora alrededor de un tercio de la humanidad (no el joven Kirk, a quien seguían unos cuantos cientos de miles de norteamericanos), estuvo bien condenado a muerte por Poncio Pilato, como un agitador político que ponía en peligro la pax romana. Millones serán los ofendidos, pero la cifra no conculca el derecho de quien expresa esa opinión, sin que nadie deba tomar contra él ninguna represalia.

Es precisamente ese aprecio y respeto por la libertad lo que nos diferencia de los despotismos orientales (musulmanes o de otras ideologías). La libertad de expresión —para disentir, para burlarnos, incluso para escarnecer— es esencial para el funcionamiento de la democracia, que es la resultante de ese enfrentamiento de opiniones y de cuestionar —sin cortapisas— todo lo que durante siglos estuvo investido de sacralidad: el altar y el trono, entre los primeros.

El gobierno de Donald Trump —que parece querer revivir el delito de lesa majestad— aspira a perseguir y castigar a sus críticos y a los que disienten de sus políticas que, en opinión de muchos, son erradas y arbitrarias y que, a diario, dan flagrantes muestras de incompetencia.

La presencia de Trump en los escenarios internacionales es una constante vergüenza para todos los ciudadanos estadounidenses, que asisten impotentes a la gestión errática de nuestro primer magistrado. Denunciar esa conducta es un servicio social que debe alentarse como un oficio de ciudadanía.

El que una mayoría de votantes haya llevado a Trump a la Casa Blanca por segunda vez no significa que los demás tengamos que callar nuestras opiniones adversas, ni dejar de denunciar sus fiascos y arbitrariedades. Por el contrario, eso es parte del debate político, que es esencial al sistema que defendemos.

No es tolerable que la muerte de alguien —por trágica y lamentable que pueda ser— sirva de pretexto para silenciar a los adversarios de un gobierno que a diario da pruebas de su ineptitud. El gobierno de Trump es lo más nefasto que le ha ocurrido a EE.UU. desde la Guerra de Secesión. Y esto hay que decirlo alto y claro.

No se trata de una disputa tradicional entre demócratas y republicanos, sino entre los radicales que han secuestrado el llamado Grand Old Party de Lincoln y de Reagan, y los que aspiramos a la supervivencia del Estado de derecho. Tan distorsionado está el paisaje político de Estados Unidos, que los genuinos republicanos y conservadores tendremos que votar por candidatos demócratas en las próximas elecciones, para así privar a esa gentuza vociferante de alguna tajada de poder.

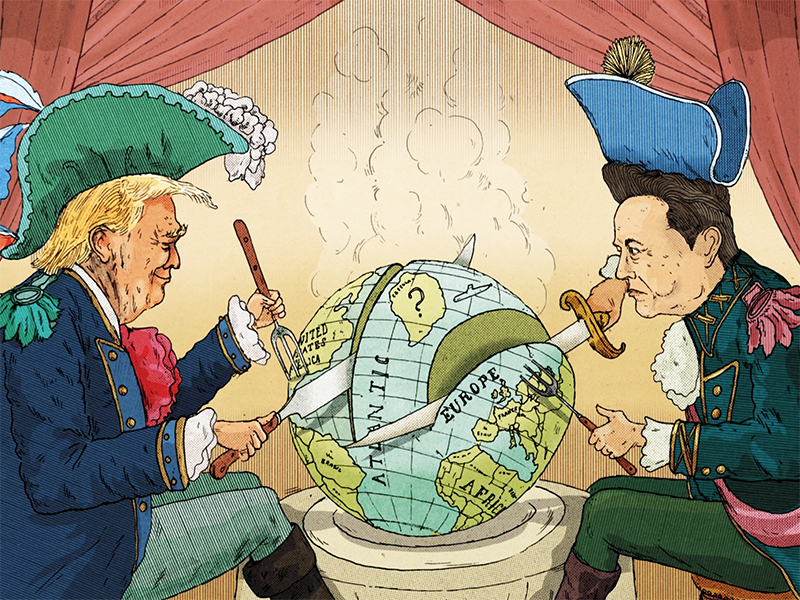

Cómo los señores de la tecnología y los populistas cambiaron las reglas del poder

Los magnates digitales y los líderes autoritarios son algo más que simples disruptores del viejo orden liberal. Juntos buscan barrerlo por completo.