La de Roberto Bolaño es una historia de medro épico: cualquier cosa que hiciera para triunfar —participar en Juegos Florales, en concursos literarios de ayuntamientos españoles de mala muerte, en programas de televisión (el Bolaño que sobrevive hoy en YouTube es una coctelera de clichés), incluso, escribir poesía— nos parece bien. Uno se pone de su parte si, como Oshin, todo lo hizo por sacar adelante a su familia, que eran —ya que estamos— sus propios libros.

Dieciséis años después de su muerte, Bolaño sigue sonando en las columnas de un buen puñado de articulistas cuarentones; sigue su prosa siendo el punto de partida secreto o manifiesto de otro apreciable montón de novelistas; y continúa Los detectives salvajes abriéndose por sus páginas más emocionantes ante los ojos de los que, con veinte años —la misma edad que tenía yo cuando leí por primera vez esa novela—, aún leen por culpa de una página que les quebró una tarde. A mí, por ejemplo, la página de Los detectives salvajes que me quebró fue esta:

“… sentí que alguien se metía en la cama y se estiraba y después, pero no sé cuánto tiempo pasó, sentí que esa persona se levantaba apenas, probablemente reclinada sobre un codo, y me jalaba hacia sí. Por el aliento supe que estaba a pocos milímetros del rostro de María. Sus dedos recorrieron mi cara, desde la barbilla hasta los ojos, cerrándolos, como invitándome a dormir, su mano, una mano huesuda, me bajó la cremallera de los pantalones y buscó mi verga; no sé por qué, tal vez debido a lo nervioso que estaba, afirmé que no tenía sueño. Ya lo sé, dijo María, yo tampoco. Luego todo se convirtió en una sucesión de hechos concretos o de nombres propios o de verbos, o de capítulos de un manual de anatomía deshojado como una flor, interrelacionados caóticamente entre sí. Exploré […] el glorioso cuerpo desnudo de María en un silencio contenido, aunque de buena gana hubiera gritado, celebrando cada rincón, cada espacio terso e interminable que encontraba. María, menos recatada que yo, al cabo de poco comenzó a gemir y sus maniobras, inicialmente tímidas o mesuradas, fueron haciéndose más abiertas (no encuentro de momento otra palabra), guiando mi mano hacia los lugares que esta, por ignorancia o por despreocupación, no llegaba. Así fue como supe, en menos de diez minutos, dónde estaba el clítoris de una mujer y cómo había que masajearlo o mimarlo o presionarlo, siempre, eso sí, dentro de los límites de la dulzura, límites que María, por otra parte, transgredía constantemente”.

Ser escritor consiste, a grandes rasgos, en convertir eso que no se parece en nada a besar a una mujer hermosa o zambullirse en medio del océano, en algo que se parezca a una combinación de las dos cosas: tener sexo en el mar.

Bolaño hacía tan bien sus novelas —no nos engañemos: había, y hay, un montón de escritores contemporáneos mucho mejores que Roberto Bolaño, o igual de sugestivos— que mucha gente le reconoce enseguida ese mérito para no tener que pronunciarse sobre sus artículos de opinión, que comparativamente debemos entender que no valían nada para los académicos porque estaban hechos de hormonas.

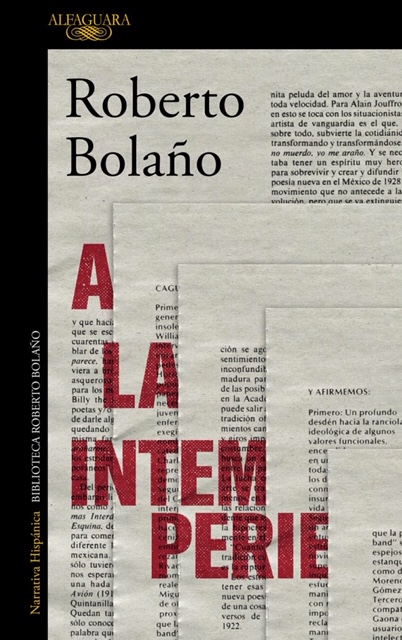

Pero como no estamos en teatrito universitario, es buen momento para leer A la intemperie (Alfaguara, 2019). Porque el columnismo de Bolaño es el columnismo que nos gusta en Cuba, pero que no tenemos, yo qué quieren que les diga. Es un columnismo agresivo, sumario y soberbio, con esas humillaciones públicas que duelen tanto como culposamente te complace leer.

(“Huidobro me aburre un poco”, confiesa en un libro anterior, hermano siamés de A la intemperie, “demasiado tralalí alalí, demasiado paracaidista que desciende cantando como un tirolés. Son mejores los paracaidistas que descienden envueltos en llamas o, ya de plano, aquellos a los que no se les abre el paracaídas”).

Lo de Bolaño es el bullying.

De vez en cuando algún articulista cubiche clama contra este modo de hacer opinión, pidiendo más reposo y más equidistancia, menos piti piti fú; como si alguien fuera a leer una columna que estableciera que nadie tiene razón, que la razón es de todos un poco. Que seamos hermafroditas como las orquídeas.

Imaginen decenas de artículos diarios cuyo tono fuera: “bueno, esto pienso yo, pero otros piensan otra cosa, y en Ecured dice esto otro”. Los lectores desertarían por millares, pues ellos ya asumen que Ecured es un gato muerto, y si leen a un columnista es por hacerse la ilusión de que alguien sabe de qué va la cosa. Un columnista tiene por obligación agitar las ideas, provocar. Y todo el mundo sabe que Bolaño fue un gran provocador.

Esto ya lo he dicho en otras ocasiones: para mí la verdadera máquina ficcional de Roberto Bolaño —más que en su narrativa— está en sus artículos de opinión. O para decirlo de otro modo: como crítico, Bolaño fue un gran narrador. (De su poesía no voy a hablar aquí, porque Los perros románticos me parece una de las muestras de mediocridad más grandes del continente).

Todo es inventado, todo está envuelto en el lubricante de la narración y vendido como argumento. Lo que mejor hizo el “chileno con acento español” fue distraernos con arbitrariedades, hipérboles, prestidigitaciones y bulos. Cualquiera que lea algo de literatura cubana contemporánea se sonroja con las recomendaciones de Bolaño. (¿Adónde se fue el crítico feroz cuando Jorge Alejandro Boccanera le menciona el “nivel significativo en las voces de Sigifredo Álvarez Conesa, Víctor Casaus [y] Francisco Garzón Céspedes”?).

Luego escribió o dijo que Javier Marías era “de largo” el mejor prosista en español de nuestro tiempo, o que Georges Perec era “sin duda” el mejor escritor de la segunda mitad del siglo XX. También que Jaime Bayly era “el oído más portentoso de la nueva narrativa en español”.

Y este otro criterio, que a mí me encanta porque representa perfectamente cómo sus argumentos se desinflan más rápido que un implante mamario hecho en Tijuana: “para los chilenos la poesía chilena es (…) a veces, sobre todo últimamente, un perro faldero en la peluquería de perros”.

Esta insoportable levedad tenía Bolaño, sin matices, sin mesura; sin mucha responsabilidad. Como si la mente fuera una cámara de cine que no te permite tener un primer plano y profundidad de campo al mismo tiempo. Es cuestión de atención: como el dibujo del pato y el conejo, que no puedes verlos a los dos en el mismo instante, aunque puedas pasar de uno a otro.

Porque las teorías literarias de Roberto Bolaño no convencen a nadie si se piensan en frío. Pero, al leerlo, justamente no las pienso en frío. A leerlo las vivo con una mezcla de arrebato y fatalidad que pocos escritores logran en mí. Históricamente a eso se le ha llamado envidia, aunque Harold Bloom difiere nombrándolo “the anxiety of influence”.

Paul de Man, Jacques Derrida o Víctor Shklovski fueron esenciales en mi formación, pero no sé si podría intentar volver a leerlos hoy. Como todos los vagos, necesito que alguien me lleve de la mano hasta el final de su argumentación. Quizás por eso es extraño que haya escogido últimamente como guía a uno de los críticos menos argumentativos, menos sensatos y menos objetivos —¡cómo puede alguien hablar de objetividad en la crítica literaria!— que existen: el inflador de Roberto Bolaño. Ahí están sus “Consejos sobre el arte de escribir cuentos” para demostrarlo.

Pero yo lo que más disfruto de Bolaño es su pulso de escritor, el mecanismo para convertir el lenguaje en fundamento, en juicio. Van los ejemplos: cuando para referirse a los travestis peruanos dice “son, a los travestis europeos, lo que un velocirraptor a una garza”. O cuando para comentar la poesía de Xavier Sabater comenta que “su visión de la vida (…) tiene la torpeza del navajero herido en una calle solitaria”.

He tenido con él la misma sensación que experimenté muchas veces leyendo a Jorge Luis Borges: la intuición de que a menudo defiende lo que en otras ocasiones repudia (y viceversa: por ejemplo, cuando apalea a Gabriel García Márquez como a una foca bebé), como esos hombres que no saben cuándo y cómo la enemiga se convierte en la amada.

Bolaño nos demuestra en A la intemperie que pensar es lo más natural del mundo. Sin saberlo, a veces sin quererlo, vivimos rumiando, como las vacas rumian pasto, ideas. O ni siquiera ideas: nombres de mujeres, cosas que hacer y no hacer, peligros que evitar, pedazos de canciones. Nuestros gestos más íntimos y más rutinarios vienen acompañados de comentarios, de advertencias, reflejos.

En la mayor parte de los seres humanos esos pensamientos de paso desaparecen en la nada. Nos solemos alegrar de que desaparezcan —porque sabemos también que la primera señal de demencia es justamente la permanencia más allá del límite natural de algunos nombres de mujer—; pero en el caso de Bolaño todas esas sinapsis salen A la intemperie, se arremolinan y nos embisten.

A la intemperie es un libro con la estructura del pensamiento: hay que leerlo para saber si es un flujo, como William James dijo o, como también dijo hermosamente, si es un pájaro que vuela por el aire y se posa un momento y alza el vuelo de nuevo.

Un extraño pájaro latinoamericano que muere y resucita infatigablemente.

Extrañas notas de laboratorio

“¡Sepan, señores críticos de arte, que no les tenemos absolutamente ningún miedo!”.