Evidencia concreta

“Actual Proof”, de Herbie Hancock, es la banda sonora exacta de un estado de ánimo y un estado físicotras una charla y lectura que debí impartir a los estudiantes de la Dra. Eilyn Lombard, profesora del World Languages and Cultures Department de Central Connecticut State University.

Tras la charla, la cámara del iPhone registra dos extrañas selfis. Dos autofotos, piensa Ahmel. Es la imagen doble de Ahmel, el graduate student, el teaching assistant en el campus a las 5:30 y ya es de noche. Tras la ventana de la oficina se extiende casi gélida la “unánime noche” de Storrs.

Piglia diría:

Ahí se lo ve al profesor de español en su oficina, el estudiante graduado asociando, estableciendo conexiones a partir de notas aisladas a la manera de un diario. Años de formación, un día en la vida dentro de un programa de maestría organizado por el Departamento de Literaturas, culturas y lenguajes. Ahmel y un blanco móvil. Lecturas apresuradas en las clases que debe tomar, y reportes de cuanto ha leído.

El profesor sonríe en las autofotos. En la pantalla del teléfono mira su reflejo atrapado en la ventana para entender, desplazado, el sentido de la vida. Son las cinco de la noche en su cabeza y una sensación térmica casi lunar lo llevará a pensar en la primera vez que vio la nieve en Storrs, en Connecticut.

Aquella vez, bajó del colectivo, al que llama “guagua” sin que la nostalgia acontezca cuando se produce en su cabeza el concepto, porque aborrece recordar las guaguas atestadas de una masa compacta donde las caras, en La Habana, reflejan cómo transcurre el viaje.

Ahmel bajó del colectivo y advirtió algo peculiar al cruzar la calle. Arriba, puntos blancos se precipitaban muy leves. Pero no pensó en la posibilidad real de cuanto veía. Su cabeza produjo una imagen imposible, atroz. Ceniza, pensó, y además dijo con la muda voz del pensamiento: prueba real, evidencia concreta.

Ahmel extendió el brazo, abrió la mano enfundada en un guante. En el camino a su oficina, el profesor de español hizo un gesto de negación. Quizá las lecturas de los ensayos “Eichmann en Jerusalén” y “Ante el dolor de los demás”, para dos exposiciones en dos seminarios diferentes, le provocaron tal cortocircuito de planos temporales. Algo así pensó.

El profesor ha tomado notas de esa imagen atroz y piensa, con pavor, en el eterno retorno.

El eterno retorno

En esa suerte de tratado sobre el “fukú” titulado La maravillosa vida breve de Óscar Wao, el escritor Dominican-American Junot Díaz (Santo Domingo, República Dominicana, 1968) exprime y sintetiza para, de manera magistral, inocular la saga de El señor de los anillos en una novela que narra la vida del otaku Óscar, “obeso y desastroso” adolescente dominicano que “parece incapaz de convertir en realidad sus más ansiados sueños: convertirse en el Tolkien dominicano y encontrar por fin el amor de su vida”.

El “fukú” o “extraña maldición que persigue a todos los miembros de su familia”, cual enorme tiburón blanco, recorre todo el relato. A ratos asoma el morro y abre sus fauces. Tras cada dentellada en la familia de Óscar deja, en tanto secuela, el desamor, accidentes, soledad, cáncer y, detalle nunca menor, encarcelamiento y muerte.

La novela de la vida del obeso adolescente se nos revela como suerte de Bildungsroman. Junot nos sitúa frente al crecimiento personal de Óscar desde la infancia hasta su muerte (¡ojo: spoiler!) y nos involucra en la batalla de este nerd por encontrar o concebir su identidad, el amor, y así darle orden y sentido a cuanto vive, desea y le rodea, en un contexto cultural complejo que comprende dos geografías y, de paso, dos culturas donde no es poca la hibridez y el mestizaje: Santo Domingo y New Jersey. Se trata, sin duda, de un proceso de formación, aunque Óscar nunca alcanzará una “madurez” convencional.

El placer por la ciencia ficción y el resto de los subgéneros, aderezado con juegos de roles y videojuegos, las teleseries y cómics, y su afición por la escritura de libros de fantasía épica resultan elocuentes en la caracterización de un sujeto, en mostrarnos su singularidad. Dicho placer es, a la par, tabla de salvación. Le permite mantenerse (casi) alejado y a resguardo del bullying infringido por otros adolescentes como él, tanto en Santo Domingo como en New Jersey. Es, sin duda, la búsqueda de una autodefinición, rasgo central de todo Bildungsroman.

Sin embargo, ante el lector se despliega una estructura fragmentada donde el devenir de Óscar se cruza con el de otros miembros de su familia, estrategia o estratagema de Junot en su propósito de revelarnos todas las formas del “fukú” en un entorno familiar y en el contexto nacional en Santo Domingo y New Jersey.

A lo anterior, debemos añadir las cotas trágicas del final de la novela, más un marco temporal donde asola el dictador Rafael Leónidas Trujillo ─con la consecuente diáspora dominicana producto de la violencia y el terror─, donde además advertimos los efectos de “la invasión ilegal a la República Dominicana (el 24 de mayo de 1965). (Santo Domingo fue Irak antes de que Irak fuera Irak)”, lo cual le otorga a la novela una dupla de adjetivos: histórica y poscolonial.

Entonces, La maravillosa vida breve de Óscar Wao, marcada secretamente por los efectos del mandato del “Demonio Balaguer”, quien “desencadenó una oleada de violencia contra la izquierda dominicana, enviando a escuadrones de la muerte a eliminar a cientos de personas y alentando a millares a irse del país”, podría catalogarse cual Neobildungsroman.

Trujillo, Balaguer, y el eterno retorno

En la novela, el Generalísimo Trujillo es equiparado con Sauron y a ciertos dominicanos se les cuelga la etiqueta de Domini canis o “Perros de Dios”. Sí, alto y corrosivo es el humor desatado por Junot en este libro.

Hatuey, “el Ho Chi Minh taíno”, es, “como su camarada Caballo Loco”, un indio atado a una cerveza. En su versión caribeña y dominicana, el Telón de Acero que confinaba a los ciudadanos de las exrepúblicas socialistas dentro del territorio nacional no es otra cosa en la novela que la Cortina de Plátano: “Era un país, una sociedad, diseñada para que fuera prácticamente imposible escapar. El Alcatraz de las Antillas. No había agujero de Houdini en la Cortina de Plátano”.

“¿Qué puede ser más ciencia ficción que Santo Domingo? ¿Qué más fantasy que las Antillas?”, nos dice Junot Díaz y a mi memoria arriban dos novelas de Rita Indiana: La mucama de Omicunlé y Hecho en Saturno.

Argenis Luna, coprotagonista de la primera y protagonista de la segunda, es un Domini canis adicto a la heroína. En ambos libros, “lo real” y “lo maravilloso” del Caribe, dígase cosmovisión afrocubana/afroantillana y la taína, se entrecruzan con lo político y la política, el terror, la muerte, las artes visuales, y con la vida a ras de calle en un mix donde no faltan drogas, asesinatos, prostitución, música popular.

En Hecho en Saturno, Argenis es enviado por su padre a Cuba para desintoxicarse. Allí conocerá de primera mano la verdadera tesitura de la vida al interior de otra Cortina de Plátano. O, mejor, tras el Telón de Marabú.

Afiliado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el padre de Argenis —cuyos oficios no han sido otros que la militancia y vivir del salario de su esposa— ha mutado a sujeto calvo, barrigón y licencioso. Es un hombre olvidado de los viejos ideales de lucha y ha decidido sacarle tajadas a su rol en el Partido.

Como método de control de daños y limpieza de imagen, envía a su hijo a esa versión de Mordor con forma de caimán varado en el Caribe, con su versión nacional y caribeña de un Sauron con grados de comandante en jefe, o su versión encarnada en el hermano menor, general de ejército y por aquellos días ministro de las Fuerzas Armadas.

Como dos Cubas, dos Castros he tenido yo, Fidel y Raúl…, el eterno retorno.

En las novelas de Rita Indiana y Junot Díaz el humor es alto, corrosivo. También la belleza, que asola y desuela. Como en el de Argenis, en el mundo de Óscar, los cómics y sus derivados devienen suerte de prisma para ver y entender el environment que rodea al otaku. En el de Argenis, la heroína y las artes visuales (la pintura, luego el grabado) juegan el mismo rol. Un modo de ser, una manera de ver, de esnifar, de entender y sentir un contexto de vida.

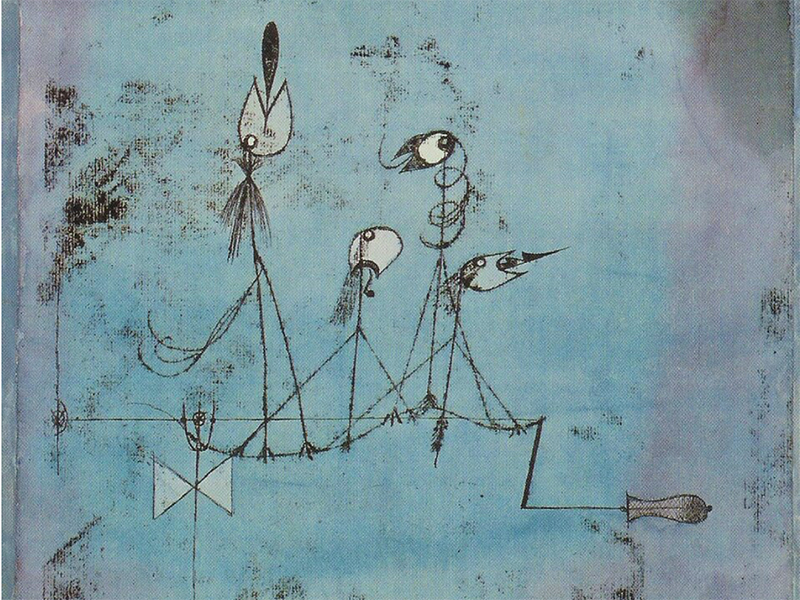

Cuando en La maravillosa vida breve… tiene lugar el estallido del dolor y la concreción de la muerte, aparece en la escena la silueta de un animal, el brillo de sus ojos. Se trata de una mangosta de ojos dorados. Para Junot Díaz, la mangosta es “una de las grandes partículas inestables del Universo y también una de las grandes viajeras”.

Como hubiera dicho Borges, medio en broma o en serio: ¿se trata de “un intolerable fulgor”? La mangosta es una imagen o símbolo. Debe asociarse con el poder, el control, el castigo. Es decir: con Sauron y Trujillo. Es un ícono o acceso directo que, tras activarse, manifiesta el poder total.

En las tribulaciones del negro dominicano adicto y desintoxicándose en Cuba, hay remanentes de ese “efecto mangosta”. A la par, se narran los colores desvaídos de la República del Marabú: la evidencia de una maquinaria ideológica con engranajes cariados, pero todavía efectivos, la lucha diaria por (sobre)vivir ―reconversión profesional, sexo a cambio de regalías y favores, sujetos medio corruptos o corruptos del todo, mercado negro y gradaciones de ilegalidades de alto octanaje―, la severa austeridad, los dobleces morales y el poder de una entidad cuya fuerza y alcance es similar a ese que detenta El Anillo. Es el contexto ideal para el desarrollo y expansión de un sujeto con presencia en el contexto de Lo Real y en la literatura: el pícaro.

Allá en Dominicana, como en Cuba, ese pícaro necesita de una variante de colonialismo y de colonialista para sobrevivir: el turismo y el turista. Es “el buen salvaje” o “el hombre nuevo” que se aprovecha del sujeto que busca aventuras atestadas de un tolerable “color local”.