Hace relativamente poco me pidieron mi opinión sobre lo que está ocurriendo, desde el punto de vista epidemiológico, en la Isla Metafórica —Cuba— y no pude darla. No suelo emitir juicios sin datos y allí los datos no existen.

No hay boletines públicos detallados, ni series temporales accesibles, ni curvas que permitan entender con precisión qué sucede. Hay rumores, vídeos, testimonios, colas, farmacias vacías. Pero no hay números. Sólo un clamor que se repite: “La cosa está en candela”.

Así que haré lo que a veces toca cuando la realidad no se deja medir: formular una hipótesis. No una denuncia, no una sentencia. Una hipótesis basada en ciencia.

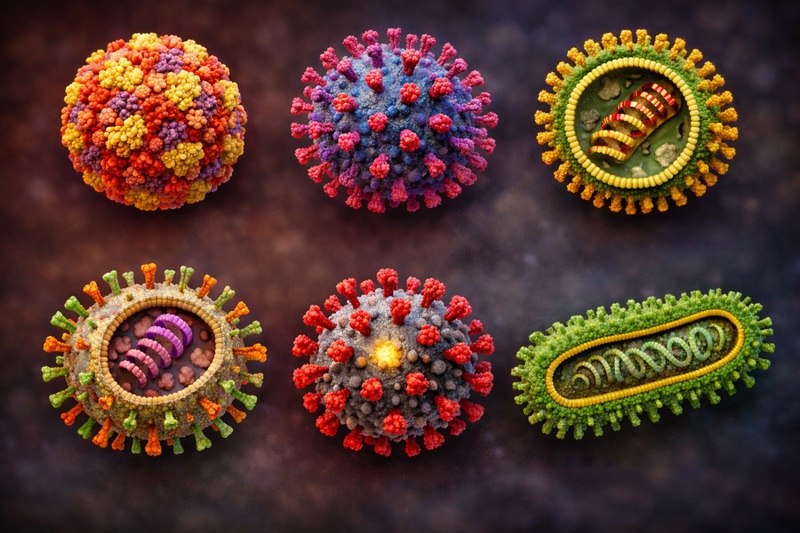

Todo indica que en la Cuba de hoy circulan simultáneamente dengue, chikunguña, oropouche, influenza, SARS-CoV-2 (COVID-19) y virus respiratorio sincitial. Tres arbovirus transmitidos por mosquitos y tres virus respiratorios que compiten por las mismas mucosas, los mismos hospitales y los mismos cuerpos.

En condiciones normales, cada uno de ellos ya supone un problema relevante de salud pública. Juntos, forman otra cosa. No es una suma: es un sistema.

Cuando varios virus circulan al mismo tiempo, la biología deja de comportarse como una lista. De hecho, deviene una red. Los virus interactúan entre sí, con el sistema inmunitario y con la infraestructura que intenta contenerlos.

En ese escenario aparecen tres fenómenos clave: coinfección, interferencia viral y sobrecarga sanitaria. Ninguno es anecdótico. Los tres cambian el curso de una epidemia.

La coinfección es fácil de explicar y difícil de manejar. Una persona puede infectarse por más de un virus a la vez. La literatura científica describe coinfecciones de dengue con chikunguña, de dengue con oropouche, de influenza con SARS-CoV-2 o de virus respiratorio sincitial con gripe. Estas combinaciones suman síntomas y, en muchos casos, agravan la evolución clínica.

Aumentan la probabilidad de neumonía, deshidratación severa, ingreso hospitalario y secuelas. No porque el virus sea “más fuerte”, sino porque el cuerpo se ve obligado a dividir recursos inmunitarios y fisiológicos en varias direcciones al mismo tiempo.

Por su parte, la interferencia viral es menos intuitiva. Cuando un virus infecta a una persona, activa defensas innatas —como la producción de interferones— que pueden dificultar la entrada de un segundo virus durante un tiempo limitado. Esto puede explicar por qué a veces un virus “desplaza” a otro. Pero el efecto no es estable, ni predecible. Depende del orden de infección, la edad, el estado nutricional, la carga viral y el acceso a tratamiento.

En una población con déficits nutricionales, estrés crónico y limitaciones asistenciales, esa interferencia pierde su posible papel protector y se convierte en ruido. Ruido biológico.

El tercer fenómeno es el más visible: la sobrecarga sanitaria.

Cuando circulan a la vez virus respiratorios y arbovirus, el sistema se tensiona por dos frentes distintos. Un niño con fiebre puede tener dengue, virus respiratorio sincitial o influenza. Un adulto con dolor articular puede tener chikunguña, SARS-CoV-2 o una combinación.

El diagnóstico diferencial exige pruebas que no siempre están disponibles en Cuba. La clínica se vuelve borrosa. Y la borrosidad, en medicina, se paga con retrasos, errores y decisiones defensivas.

Aquí la infraestructura deja de ser un fondo neutro y se convierte en una variable biológica más. Si faltan reactivos, si no hay antitérmicos, si los centros están saturados, si los profesionales emigran o se agotan, el virus no solo infecta: organiza la vida cotidiana. Las colas, la automedicación, el miedo a consultar y la tardanza en llegar al hospital se integran en el propio mecanismo de transmisión y daño.

A esto se añade una realidad que se menciona poco: el sistema inmunitario no vive solo de anticuerpos. Se “alimenta” de calorías, proteínas, descanso y micronutrientes. Quiero decir que la inmunidad no se fabrica en abstracto. Se construye en cuerpos reales.

Entonces, cuando una población acumula carencias, el margen de respuesta frente a infecciones múltiples se estrecha. La población se infecte más y también se recupera peor, más lento y con más complicaciones.

En este contexto, los arbovirus añaden otra capa.

Dengue, chikunguña y oropouche afectan articulaciones, sistema nervioso, hígado, vasos sanguíneos y recuento de plaquetas. Generan dolor persistente, cansancio prolongado y limitación funcional. En una economía ya tensionada, una ola de infecciones que deja a miles de personas con síntomas crónicos se traduce en menos trabajo, menos ingresos y más dependencia.

Los virus respiratorios, por su parte, completan el círculo.

Influenza, SARS-CoV-2 y virus respiratorio sincitial llenan consultas, saturan camas, elevan el consumo de antibióticos —aunque sean virus— y favorecen resistencias bacterianas por sobreuso. El sistema no solo trata las infecciones, sino también las consecuencias de tratarlas mal.

¿Cuál es mi hipótesis?

La coexistencia de estos seis virus en una infraestructura debilitada no genera una crisis puntual. Provoca una fatiga poblacional: un descenso lento pero sostenido de la capacidad colectiva de recuperación. Una normalización del malestar. Una cronificación de la enfermedad leve. Y, con el tiempo, un aumento de las complicaciones graves, quizá aún invisibles.

No es una epidemia clásica. Es una erosión. Y las erosiones no colapsan de golpe. Desgastan.

No sé cuántos casos hay. No sé cuántas camas están llenas. No sé cuántas muertes no han sido registradas como tales. Por eso no doy cifras. Proporciono una hipótesis basada en lo que sabemos de biología, inmunología y salud pública.

Cuando muchos virus entran al mismo tiempo en un sistema frágil, no ganan los virus. Pierde la población. Lo que se agota no es la capacidad de curar, sino la posibilidad de resistir. Y esa variable, aunque no aparezca en los partes oficiales, decide el futuro de un país más que cualquier estadística.