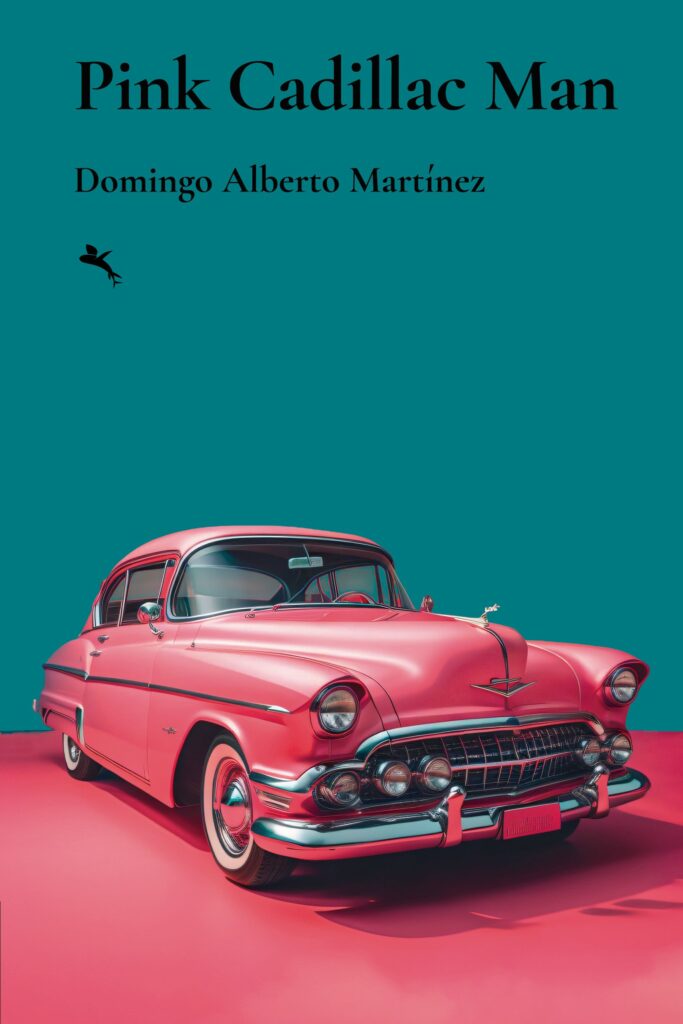

Hypermedia Magazine reproduce en exclusiva el inicio de Pink Cadillac Man, premio Alfonso Sancho y finalista del premio Fernando Marías, a la mejor novela de 2024.

Para comprar el libro:

* https://www.jotdown.es/tienda/Pink-Cadillac-Man-p706422753

* https://www.todostuslibros.com/libros/pink-cadillac-man_978-9916-9291-1-7

* https://www.amazon.es/Pink-Cadillac-Domingo-Alberto-Mart%C3%ADnez/dp/9916929114

Que yo sepa, mi padre lloró tres veces en su vida. La primera recién pisar suelo yanqui. Andaba yo lejos de ellos, de mi padre y de mi madre, y por eso no vi nada, pero madre lo contaba de este modo: y lo primero que hizo su padre nomás entrar en los Estaos Uníos de América fue acuclillarse y besar el piso con lágrimas de las gordas. Mi padre, que es un cubano bien macho, se defiende y dice que no, que era polvo que le entró en el ojo, ¡carajo! Y lo jura por la Virgen de la Concepción Inmaculada. Siempre la misma puntilla. En estas nadie dice nada porque es la palabra de padre contra la de madre.

Me gustaría saber qué es lo que piensa de toda esta guayaba Juan Gualberto, el exiliado en Miami que se miraba con una sonrisa entre chufla y circunstancias cómo padre, los ojos llenos de lágrimas, se agachaba para besar el piso, antes de levantarse de corrido, el retinto rostro todo asquiento. ¡Puah!, será americana y será libre, escupiendo un pucho de tierra, pero, por el brazo incorrupto de santa Candidita de Bahía Blanca, que sabe igualito a la de allá. Allá estaba a su espalda. Allá era Cuba, la isla, donde aguardábamos mi hermano pequeño y yo.

Pues, desde que Juan Gualberto ayudó a mis padres a llegar a la tierra prometida se convirtió en su compadre, el mejor amigo. Lo canonizamos con todos los honores y fue elevado al altar de los Sánchez. Recuerdo un retrato suyo en la casa, sobre el ganchillo del aparador, con el saco azul y el yarey en la mano, y una sonrisa de oreja a oreja que era toda una declaración de intenciones. Y eso que le perdimos la pista. Si ese buen samaritano de Juan Gualberto sigue en circulación, hará lo que acostumbraba: ayudar a guajiros muertos de hambre a llenarse la boca de tierra y esperanza (por un módico precio en dólares), y convirtiéndose en el ángel custodio de todos ellos.

La cosa es que yo no estaba cuando mi padre lloró por vez primera. Madre sí, y ella dice que se arrodilló, etcétera. Papá, que es un cubano bien macho, se defiende y lo jura por Nuestra Señora de la Concepción Inmaculada. Con la Iglesia tropezamos.

La segunda vez que lloró mi padre fue cuando, siendo yo chico, me llevó a ver la estatua de la Libertad. Recuerdo cómo entregó el dinero del elevador emocionado, casi con unción, como si echara una moneda en la parroquia de su pueblo por prender una vela.

Luego, desde arriba, tan alto que casi le veíamos el sexo a los ángeles, con perdón, desde adentro de la cabezona hueca (siempre tuve la idea de que aquello era un montaje, una costra vacía y sin entrañas, puesta así p’arrearle a las instantáneas), a tantos metros que ya yo comenzaba a tener un mareo regio, dijo mi padre: mira, mi hijo, esto es América, ¡América! Y se le inflaban los carrillos de grandes palabras y frases hechas. Y tartamudeaba, porque las palabras tropezaban con su bigotazo de revolución cubana.

Yo, al puntico de echar la panza (lo acabé haciendo, en el elevador, sobre una gringa vestida como un seto con floripondios, que se embravó y la emprendió conmigo a bolsadas), pregunté así, como sin querer: ¿está llorando, padre? ¡Yo! Rojo hasta la raíz del cabello, lo recuerdo bien. Yo no lloro, mi hijo, e-es… este aire de acá, que ya me metió algo en el ojo, ¡está bueno esto! Pero estoy bien seguro de que no era esa la cosa, y si a lo primero no estaba y es la palabra de padre contra la de madre, ahorita era yo quien venía a su lado, y papá, con todo lo macho cubano que era (puede preciarse de haberle dado siete hijos a mi madre, sin contar a las muchachas), moqueaba como un chama.

A mí la doña en cuestión, ya digo, no me gustó. Ni desde los pies, cuando la miraba antes de subir, ni más tarde. Guardo el recuerdo de una mujerona medio verde vestida con un poncho, la mano arriba como si fuera en la guagua. Me hizo pensar en una tía mía que dejamos atrás, en la isla, la tía Amaranta, una raspa escurrida, revieja, que siempre andaba medio dormisqueando por alguna butaca. No hablaba con nadie ni respondía cuando le preguntabas. Vivía en un silencio de convento, roto solo por algún gruñidito que se le escapaba al acodarse, o cuando rezongaba entre dientes con los ojos cerrados.

Así todo el tiempo. No hablaba más de una vez o dos por mes, y entonces daba lo mismo en lo que cayera, martes que domingo; se levantaba de la butaca de un salto y, concho, decíamos, le entró: el abejorro. Era como si el cerebro le anduviera sintonizado la dial y de repente, ¡zas! La tía Amaranta tenía voz de garraspera, tremenda curda. Chamullaba, chamullaba, y cuánto se movía. Está bueno esto, de allá para acá. Tanto le daban las almorranas que las piernas hinchadas.

Todo lo que aguantaba durante semanas le salía así, de repente, como el que echa la piedra. Se quejaba del precio del tabaco y las flores de ítamo, de si hacía calor o no el suficiente. En estas se iba por los corredores p’alante, hablando de si llovía o dejó de llover. Entraba y salía por los cuartos, subía y bajaba las escaleras. Pasaban las horas y ella erre que erre, solo que de a poco ya, que si la música por las noches o el chucho del vecino, que menuda jodedera pa’ lo canijo que salió. Empezaba a remansarse, la voz se volvía un hilo. Tomaba un retrato y se lo llevaba a la silla de mimbres. Y allá hasta la noche, que se quedaba dormida.

La instantánea, en marco de plata y con un crespón negro, iba con su dedicatoria: para la florcita más linda, Joe, con el dibujo de un girasol. Joe era José Guadalupe Santiago, más conocido como Joe Santiago, peleador dominicano que llegó a enfrentarse al Santo en el Madison Square Garden, y con quien era fama que la tía tuvo un flirt.

Joe Santiago murió en la cima de su popularidad, ahorrándose años de guaraperas, demandas millonarias por divorcios y un último alumbramiento evangélico. Durante la fiesta inaugural del Safari Park de Puerto Príncipe, en el combate que lo enfrentaba al Dr. Maléfico, su archienemigo, cuando iba a aplicarle su llave especial, la Desnucadora, cayó fulminado ante más de catorce mil asistentes por un paro cardíaco. En la República Dominicana se declararon tres días de luto, durante los cuales la gente le lloró como a un héroe de la patria.

La tía Amaranta nunca dejó de llorarle.

Así que, acostumbrado a pasar de largo frente a ella, todo lo más a acercarle un pañuelo para que se frotara los ojos, la imagen de la estatua de la Libertad no me hizo más que arrugar un poco el hocico. De la visita guardo el vértigo y el dolor por los mameyazos de esa gorda tirapedos, que hubiera tumbado al Dr. Maléfico de una bolsada.

* Sobre el autor:

Domingo Alberto Martínez (Zaragoza, 1977) es autor de Las ruinas blancas (premio “Santa Isabel de Aragón, reina de Portugal”, “Un ciervo en la carretera” (finalista del premio “Setenil” al mejor libro de relatos publicado en España). Hypermedia Magazine reproduce en exclusiva el inicio de su libro Pink Cadillac Man, premio Alfonso Sancho y finalista del premio Fernando Marías, a la mejor novela de 2024).

¿Tiene futuro el modelo Bukele?

Por Beatriz Magaloni & Alberto Diaz-Cayeros

¿Ha convertido Bukele a El Salvador en el país más seguro de América Latina o en un laboratorio autoritario donde la seguridad avanza a costa de la democracia?