“Llegué a dudar si no sería yo mismo,

o la suma de todos los que habitan en mi sangre,

los que he sido y seré a través del tiempo,

infinito, quien me perseguía y aún me persigue

por una calle del recuerdo, de la sospecha”.

Carlos Jesús Cabrera

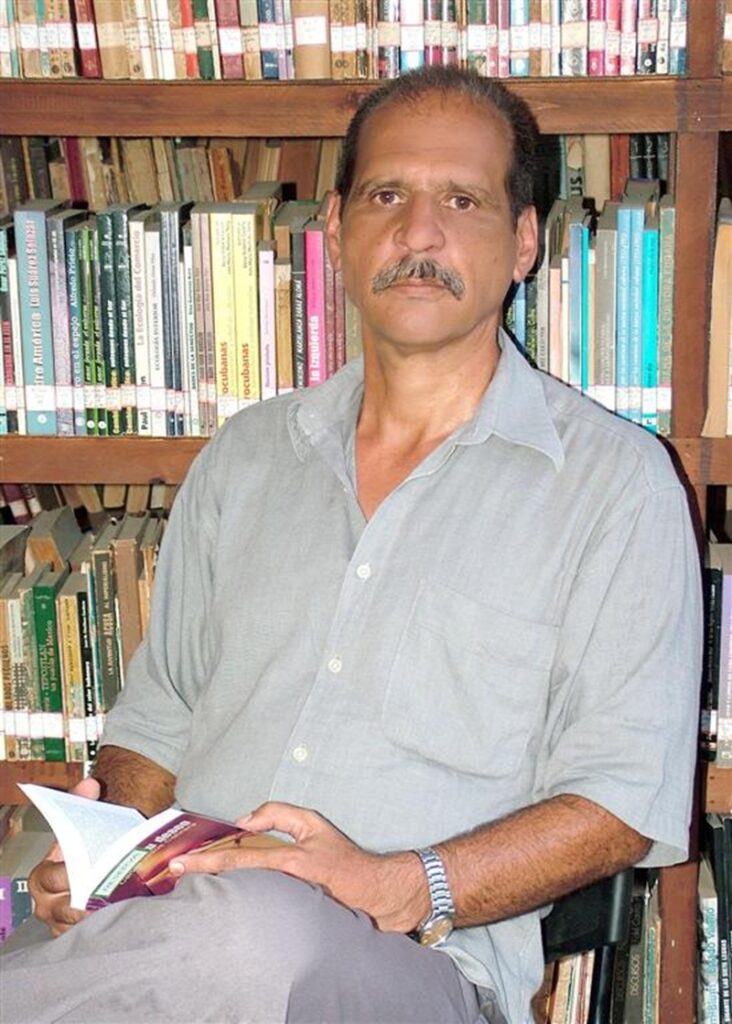

No recuerdo exactamente cuándo escuché por primera vez el nombre de Carlos Jesús. Creo que una vez me topé con una señora en la biblioteca municipal que podría haber sido su viuda; no recuerdo bien. Solo que ella me habló mucho de alguien que era escritor y que vivía a las afueras del pueblo.

Yo, de solo diecisiete o dieciocho años, no reparé en nada que no fuese apurarme en regresar a mi casa a almorzar. La paciencia del tiempo me hizo comprender, luego de una década, que había hablado con una viuda que no recordaba con sufrimiento, sino con una verdadera admiración, en el momento donde el luto, a menos de un año de la muerte de su esposo, debió pesarle más.

En Bauta los nombres flotan, y mucho más si son constancia de la cultura. Se adhieren a las conversaciones como el polvo a las paredes, y uno termina respirándolos sin saber desde cuándo. Pero sé que fue hace unos tres o cuatro años, mucho después de que él muriera. Llegó a mí como llegan las historias que parecen escogernos: de manera lateral, con un gesto, un eco.

En una época donde trabajar dentro de las “instituciones” era funcional para los bolsillos, yo quise trabajar en la Casa de la Cultura de Bauta, en el departamento de Literatura. Tenía ilusión, un poco de soberbia joven también: creía que podía hacer algo útil, ayudar a mover ese aire inmóvil donde dormitan los talleres. Pero cuando presenté mis papeles y mis intensiones, me dijeron que no era “idóneo”.

—No eres graduado de una carrera “afín” —me dijeron.

La palabra “afín” sonó como una puerta que se cierra de golpe. Palabra bastante utilizada para dar rodeos y/o desplegar la burocracia perenne de los países que menos necesitan de la burocracia.

Una mujer morena, cincuentona, de dientes muy separados, que a todos llamaba “mi santo” o “mi santa” —y que por eso en el pueblo se conoce como Misanta— me miró con un aire de disculpa, de lástima.

—Tú me recuerdas al loco Carlos —me dijo.

Y fue ahí donde empezó todo.

Misanta me contó su versión de la historia. Que Carlos había trabajado muchos años en la misma Casa de Cultura, en el área de literatura. Que nunca pudo graduarse de la universidad, aunque lo había intentado más de una vez, y que por eso cobraba un salario menor, el de técnico medio. Que aun así era quien sostenía el departamento, el que ayudaba a los jóvenes escritores, el que corregía, organizaba, animaba talleres.

—Ese hombre sabía tanto… —dijo, bajando la voz— pero aquí nunca lo entendieron.

También me dijo, con esa mezcla de rumor y compasión que tienen las historias refritas de pueblo pequeños, que murió de una “infección”: que se le había infectado un pie con aguas albañales en su barrio de Rosa Marina, y que un tumor a raíz de esto se lo llevó sin darle tiempo a reaccionar, aunque ya estaba más en su mundo de esquizofrenias. No sé si es cierto, nunca encontré confirmación, pero me obsesionó.

A veces los pueblos producen escritores así: invisibles en la leyenda grande, pero imprescindibles en la pequeña. Carlos Jesús Cabrera fue uno de ellos.

Lo busqué. En internet apenas había unas líneas sueltas, un par de fotos, menciones en blogs literarios, homenajes dispersos. Nada que justificara el respeto con que lo nombraban los que sí conocían su literatura, o la lástima de los que solo conocieron la decadencia de su salud mental.

En cambio, había datos e ideas que se repetían: Premio Nicolás Guillén de Poesía, Premio Félix Pita Rodríguez de cuento, Premio Pinos Nuevos. Era evidente que había trabajado, y mucho. Pero entre los premios y las ausencias había una grieta: la de un escritor que existió en los márgenes, sosteniendo la cultura de un pueblo sin esperar gratitud o pago alguno.

Encontré sus libros físicos con paciencia de arqueólogo:

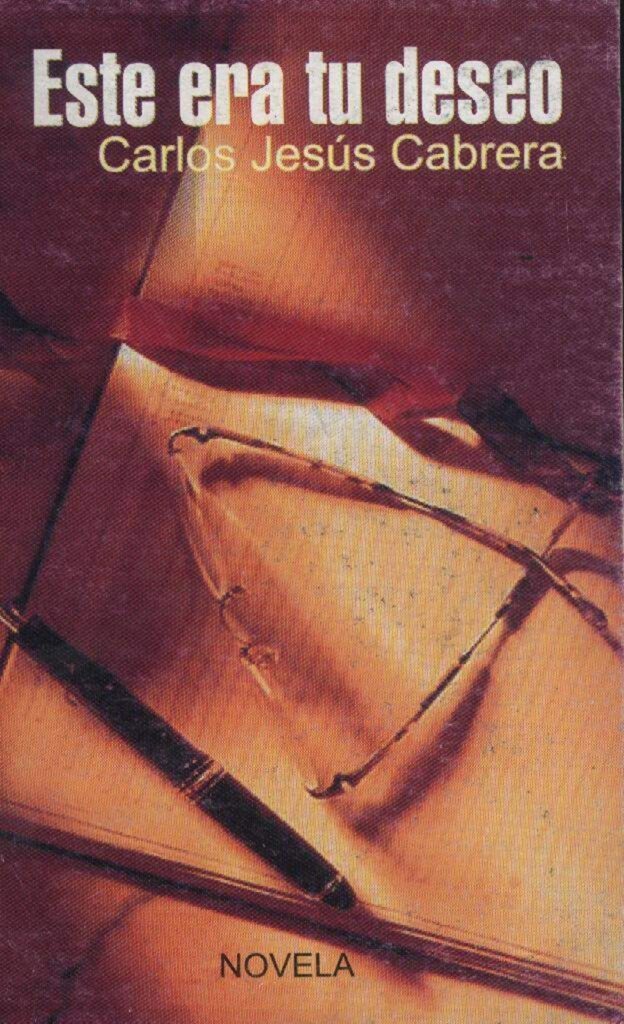

La carne transparente —poesía; El llanto del arpista —cuentos; y una novela con un título que me pareció una confesión: Este era tu deseo.

Ese nombre se me quedó en la cabeza con un gran peso íntimo, casi un reproche.

Este era tu deseo no es una novela complaciente. Es un texto que respira como quien carga un peso. En ella, un joven llamado Emilio —coartada evidente de Carlos— intenta abrirse camino entre las decepciones del sistema, los límites personales y una fe obstinada en la literatura. Se gradúa del preuniversitario, quiere entrar a la universidad. Lo logra…, pero no del todo. Tropieza, retrocede, duda. Termina prisionero de sí mismo y de las circunstancias, como si cada intento de avanzar lo devolviera al mismo punto. Emilio tiene, además, un alter ego llamado “Alter Ego”: un juego apasionante que el lector tendrá que descifrar el porqué de su uso.

Lo que me sorprendió no fue el argumento, sino las referencias constantes a su municipio y el tono: esa mezcla de esperanza y rendición que solo puede escribir alguien que conoce la derrota de cerca, pero no ha perdido la ternura. Carlos Jesús no dramatiza, no se queja. Su prosa es contenida, sobria, sin florituras ni clichés de fin de siglo cubano, pero detrás de cada frase hay una respiración dolida; la respiración de un hombre que recibió muchos “no” como respuesta. Uno siente que está leyendo a alguien que observa desde una esquina lo que nunca se le permitió ser.

Hay pasajes donde el deseo —ese motor silencioso que da título al libro— aparece como una fuerza ambigua. No es el deseo sexual ni el deseo de éxito; es el deseo de permanecer fiel a una idea de sí mismo. “Este era tu deseo”, parece decirse el narrador, como quien se despide de un sueño cumplido; como si escribir esa novela, su única novela, fuese el momento preciso donde tantos “no” en su vida importarían muy poco.

Desde que leí esa novela, Carlos Jesús se convirtió para mí en una especie de organicidad tutelar. No un modelo, sino una presencia. Me di cuenta de que en Bauta su nombre funcionaba como una señal: los pocos escritores lo recuerdan con afecto, los jóvenes no lo conocen, y algunos oficinistas culturales lo mencionan con una sonrisa incómoda, como quien recuerda a un trabajador demasiado insistente.

A mí me gusta pensar que fue un hombre incómodo para los “cómodos”, de esos que irritan por decencia, por lucidez. En su vida pareció haber una lucha constante entre el talento y la estructura. En un país donde los títulos pesan más que las obras y las ganas, él siguió trabajando, enseñando, leyendo, alentando a los otros, mientras su propio deseo se postergaba en la rutina.

En cierto modo, su historia es la historia de muchos escritores de provincias: los que fundan e imparten talleres, arman revistas o proyectos, cargan las mesas del evento y leen los poemas de otros, mientras los suyos esperan en un cajón. Y, sin embargo, ahí, en esa modestia casi monástica, hay una forma de grandeza.

La Casa de la Cultura donde trabajó —esa edificación que parece detenida en el tiempo— seguro conserva todavía algunas carpetas con su letra. Listados de actividades, cronogramas, informes mecanografiados y, al final de todo, alguna nota marginal donde se cuela el poeta: una corrección, un verso, la copia de alguna revista Orígenes. Porque Carlos Jesús fue también un guardián del Grupo Orígenes.

En Bauta, a pocos metros de la iglesia del parque, estuvo una de las sedes, la más importante, de aquel movimiento mítico que reunió a José Lezama Lima, Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina García Marruz y otros. Carlos se dedicó a recopilar, restaurar y preservar documentos de esa historia. Lo hacía sin recursos, sin becas, sin titulares. Esos actos mínimos eran su manera de resistir contra el olvido.

Si Orígenes intentó construir una espiritualidad desde la palabra, Carlos intentó conservarla desde el archivo. Ambos entendían que la literatura cubana es una casa frágil: si no se cuida, se desmorona.

Cuando pienso en él, pienso en la contradicción de un hombre que lo dio todo a la literatura y terminó clasificado como “técnico medio”. No sé si la anécdota de su muerte por una infección es cierta, pero me parece simbólica: alguien que se hunde, literalmente, en las aguas turbias de su propio entorno. Rosa Marina, su barrio natal, se inunda con cada lluvia; quizás también su vida fue una lucha constante por mantener la cabeza fuera del agua.

A veces me pregunto si el deseo que da título a su novela era el de ser reconocido, o el de ser entendido. No es lo mismo. Lo primero depende de los otros; lo segundo es una conquista íntima.

No puedo evitar proyectarme en él. Yo también quise trabajar en ese mismo departamento donde él dejó su huella. Yo también fui rechazado por no ser “afín”. Y me pregunto si se sigue reproduciendo el mismo error: confundir la afinidad académica con la verdadera afinidad, la que se mide en obsesiones, en lecturas, en fe pura.

Cuando Misanta me contó que yo le recordaba al “loco” Carlos, lo tomé como una ofensa amable. Hoy lo entiendo como un pronóstico. Quizás los locos son/somos los únicos que seguimos creyendo que la literatura importa.

Carlos Jesús Cabrera murió el 12 de mayo, el mismo día de su cumpleaños, para darle una épica poética que posiblemente no le interesase en lo absoluto. Murió sin ruido de titulares ni novedad para aquellos que no lo conocían. Pero dejó un mapa inmaterial: sus libros, sus discípulos, sus papeles amarillentos.

La carne transparente y El llanto del arpista son hoy difíciles de encontrar, pero quien los lea reconocerá una voz que se adelantó a su tiempo: una poesía del cuerpo, de la pérdida, de lo invisible. Una narrativa que mezcla la melancolía con la ironía, lo doméstico con lo nacional.

En Este era tu deseo, su voz parece decirnos que escribir no es un acto de vanidad, sino de resistencia. Que la verdadera literatura nace cuando hacerla es inevitable. Que el deseo —el suyo, el mío, el de cualquiera que intenta escribir en un pueblo— es, en el fondo, el mismo: no desaparecer del todo.

A veces paso frente a la Casa de la Cultura y pienso que ahí, entre los estantes, debe quedar algo suyo: una nota, una taza, un ensayo que no terminó y que nadie se ha atrevido a finalizar por él. Y que los otros trabajadores sí lo recuerdan con el cariño debido. No sé si Carlos logró todo lo que quiso. Pero sí sé que su deseo —ese que escribió y vivió— sigue circulando como un hilo subterráneo por las calles de su pueblo.

Me he atrevido a tutearlo constantemente, porque no puedo concebir distancia física o burocrática con la estela de alguien tan puro y que admiro desde la amistad imposible; y si le dijese “Cabrera”, siento que podría alejar al futuro lector de sus textos. Carlos se ruborizaría mucho si alguien lo hubiese saludado con la frialdad del respeto académico.

Si alguna vez vuelvo a escuchar la “idoneidad” como pretexto, recordaré que Carlos tampoco lo fue. A fin de cuentas… ese pudo haber sido su deseo.