Antecedentes de una ruptura

En el verano de 2024, Hypermedia Magazine publicó mi ensayo Cuba, protestas sociales y sociedad civil en un contexto totalitario, texto que había presentado como ponencia al Congreso de LASA celebrado en Canadá, en el 2023.

En el referido ensayo, parto del significado e impacto que ha tenido para la Sociología y las Ciencias Políticas en Cuba las protestas sociales del Maleconazo de 1994 como el antecedente más cercano al estallido social del 11 de julio del 2021 en Cuba, salvando las diferencias contextuales y sin minimizar la trascendencia que en su momento tuvieron los hechos de la Embajada del Perú y la posterior crisis migratoria del Mariel de 1980 en el imaginario social cubano, así como en el pacto social existente entre el proceso revolucionario cubano liderado por Fidel Castro y la sociedad civil en Cuba.

No pretendo prolongar más este preámbulo sin antes declarar cual es el objetivo del actual ensayo, concebido como una continuidad de mi texto anterior. En esta ocasión, pretendo ofrecer un panorama realista y veraz sobre las prolongaciones de las protestas sociales en Cuba tras el estallido social del 11 de julio en estos últimos dos años, sus continuidades estructurales, una especie de diagnóstico sobre la realidad cubana actual y los desafíos que implica concretar el proceso de liberación y transición política en Cuba.

En ambos acontecimientos se produjo un quiebre de la legitimidad de la Revolución Cubana y su discurso emancipador, cuyas falacias ideológicas y dogmas se desmontaron como un castillo de naipes, en sintonía con las circunstancias y acontecimientos que estremecieron a Cuba en sus respectivas fechas.

Según el académico Ernesto Miguel Cañellas: “El Maleconazofue la primera ruptura pública y notoria del consenso en el proceso revolucionario. Por primera vez el malestar social se expresaba abiertamente, en términos de rechazo político, por parte de la generación nacida en Revolución”.[1]

Como había expresado anteriormente y sostenido en mi tesis sobre la crisis del Mariel, el antecedente más remoto de ruptura política entre la sociedad civil y el estado cubano se produjo en 1980, en un momento de crisis de legitimidad social.

A diferencia del panorama social existente en 1994, las causas estructurales que provocaron la crisis migratoria y política del Mariel no fueron las mismas de los noventa, pero resulta incuestionable que durante el éxodo del Mariel afloró por primera vez el disenso y oposición política en sectores formados dentro del sistema, que no tenían vínculos con los sectores sociales que habían emigrado en los sesenta, una realidad que desmonta todos los calificativos usados por el régimen para deslegitimar la oposición política a su régimen totalitario.

Ante los hechos del Mariel, el régimen reaccionó como suelen hacer todos los sistemas totalitarios, al apelar a la manipulación de las masas a través de las nefastas “marchas del pueblo combatiente” y los mecanismos de propaganda, generando así un escenario de violencia que había fragmentado la sociedad cubana de una manera sin precedentes, contexto social que bien puede ser interpretado a la luz de la psicología social y de obras como El miedo a la libertad, del psicoanalista Erich Fromm, cuyas tesis fueron cruciales para comprender las claves sociológicas del ascenso del nazismo en las década de 1920 y 1930 del siglo XX.

El régimen cubano apeló a la represión brutal de la sociedad a través de métodos ilegítimos en cualquier sociedad libre y democrática, como recurrir a “fuerzas de respuesta rápida” y a los “actos de repudio” tan repudiables, fragmentando de esa manera la sociedad y generando una división social que siempre ha favorecido al poder totalitario y su control sobre la sociedad, mecanismos importados del estalinismo y el nazismo, las dos experiencias totalitarias más nefastas del siglo XX. El castrismo es una simbiosis de las dos expresiones totalitarias más letales y sangrientas que ha conocido la humanidad.[2]

Desde esa perspectiva, el referido autor coincide con mi tesis anterior cuando sostiene que “la respuesta oficial ante el Maleconazo ahondó el proceso de fractura comenzado durante el éxodo del Mariel (…). ¿Al crear el antipueblo reconocían tácitamente el fin de la identificación con las masas? Para evitar que así fuera entendido, en los años siguientes el discurso del régimen se cuidó de mantener sepultados aquellos duros e injustos epítetos que la sorpresa le había obligado a mostrar. Así ocurrió hasta el 11 de julio de 2021”.[3]

Hay varios elementos a tener en cuenta cuando pretendemos interpretar desde claves sociológicas los referidos acontecimientos, caracterizados por el descontento y la protesta social, en un contexto totalitario y represivo, presente desde la crisis del Mariel hasta el estallido social del 11 de julio del 2021: la represión brutal del disenso, la manipulación de las narrativas y la utilización de la emigración hacia Estados Unidos no solo como arma política contra su enemigo histórico, sino como un mecanismo de descompresión social que les ha funcionado muy bien al régimen, tal como el Maleconazo lo demostró anteriormente. Desde los hechos del Mariel, esos elementos han distinguido tales escenarios.

Existen muchas más analogías que diferencias entre el contexto social cubano previo al estallido del 11 de julio y el posterior: entre las principales diferencias se encuentran el incremento a niveles alarmantes de la precariedad social y la desigualdad estructural, debido a una inflación sistémica, imposible de revertir con las políticas económicas y sociales adoptadas en los últimos cuatro años.

En la Cuba post 11 de julio, el régimen apeló a un factor trasnacional, al recurrir a su aliado en la región, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, quien eliminó las retracciones de visado existentes para los cubanos antes del 2022 y, a partir de esa fecha, comienza lo que se conoce en el imaginario social cubano como la “ruta de los volcanes”, éxodo que hasta la fecha ha superado la cifra del Mariel.

El éxodo de cubanos a través de Nicaragua ha sido uno de los factores que ha ralentizado la posibilidad de un nuevo estallido social en Cuba. Una vez más resulta evidente la persistencia por parte del régimen cubano de apelar a una vieja estrategia para desestimular las protestas sociales y disminuir la presión social ante la crisis existente, pero la Historia ha demostrado que esa válvula de escape es una solución temporal, como un parche que solo ha prolongado la agonía de la sociedad civil cubana y ha causado una profunda fracturación de las familias cubanas. Y, sobre todo, constituye un arma contra los Estados Unidos, usada reiteradamente para exportar el descontento hacia esa nación.

Según un artículo publicado por El País: “El éxodo migratorio que se disparó en Cuba hace casi tres años no tiene fin. Más de 850.000 migrantes de la Isla llegaron a Estados Unidos desde 2022, una cifra recientemente publicada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que confirma el ʻvaciamiento demográficoʼ del que hablan los investigadores y que ha provocado una caída poblacional de un 18%. No existe nada que indique que la situación pueda revertirse: la crisis económica en el país solo va en aumento y 2024 va en camino a convertirse en el segundo año fiscal con mayor afluencia de cubanos en la frontera sur”.[4]

La Cuba post 11 de julio: los ecos de una crisis estructural

Si en mi ensayo anterior sobre las protestas sociales en Cuba hice énfasis en el estudio de las diferentes causas sociológicas de matiz estructural que desencadenaron el estallido social del 11 de julio, en este pretendo sistematizar este enfoque teniendo en cuenta el contexto actual. Resulta que, tres años después de haberse producido ese hecho histórico, no solo persisten las condiciones que las originaron, sino que se han agudizado y han provocado nuevos focos de protestas de mayor o menor intensidad, una expresión de resistencia sistemática que no se ha extinguido.

En ese sentido, los diferentes organismos internacionales reconocen que la situación en Cuba en materia de derechos humanos ha empeorado aún más, debido a la represión sistemática que viene ejerciendo el estado sobre la sociedad civil, con tal de silenciar las voces disidentes y reprimir el descontento social.

Una vez más se ha demostrado ante la comunidad internacional la inexistencia en Cuba de un Estado de derecho que garantice los derechos de los ciudadanos cubanos a manifestarse pacíficamente, derecho constitucional que reconoce la propia constitución que los cubanos refrendaron en el 2019, pero que es manipulada por el Estado para mantener el monopolio del poder.

La ensayista cubana Alina Bárbara, una de las más reconocidas voces de la oposición en Cuba, ha caracterizado de manera magistral el panorama social cubano post 11 de julio, al expresar:

“Tras el estallido social del 11j, las acciones gubernamentales se caracterizaron durante un breve período por su tónica asistencialista y populista; pero el asistencialismo es una ruta ficticia y por lo general poco duradera. En efecto, a casi cuatro años de aquellos hechos, el discurso del poder ni siquiera es capaz de hacer promesas. Su prioridad es la represión del disenso, que crece en la misma magnitud en que lo hacen la dramática crisis, el empobrecimiento generalizado y el abandono a su suerte de una generación de ancianos que se sacrificó en pos de ideales y promesas de un futuro jamás cumplido”.[5]

Por tanto, del diagnóstico de la realidad cubana actual hay una verdad evidente e irrefutable: la nación se encuentra ante una encrucijada definitoria, enfrenta dilemas ontológicos y existenciales que resultan decisivos para el destino de la nación, devenida en un cuerpo diaspórico y amorfo.

Una de las ideas que sostengo en mi ensayo anterior y lo reitero en el presente texto es que la fractura entre el Estado cubano y la sociedad civil tiene sus orígenes en los sucesos de la crisis del Mariel en 1980 y posteriormente durante los sucesos del Maleconazo de 1994, evidenciándose una verdadera profundización de la crisis social y política que viene atravesando la sociedad cubana a partir del denominado 27N, cuando un sector importante de la sociedad civil (artistas e intelectuales) exigieron aprovechar los mismos espacios institucionales para dialogar con el poder totalitario. En esta ocasión, otra vez más se frustró el diálogo, como preámbulo del estallido social del 11 de julio del 2021.

La fractura de la Revolución Cubana con su sociedad ha alcanzado niveles alarmantes que han quebrado el consenso social en torno a la ideología dominante. Si Fidel Castro pudo capitalizar a su favor y salir a frote de la crisis de 1994, fue por la inexistencia de internet y las redes sociales, así como por el monopolio estatal de los medios de comunicación, latente hoy en día, y por su liderazgo carismático.

Hoy, en la era de internet y las redes sociales, el heredero de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, no posee carisma y, peor aún, su convocatoria en plena televisión a la violencia, con su frase “la orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios”, se convirtió en un verdadero bumerang,terminando de sellar la ilegitimidad de la Revolución en el imaginario social cubano.

Su manera de actuar durante los sucesos del 11-J no solo influyeron en el desarrollo de esos acontecimientos, sino que acentuaron su impopularidad y su falta de legitimidad entre la sociedad cubana. También dañaron considerablemente su imagen ante la comunidad internacional, tan deteriorada hoy en día como la de sus homólogos Daniel Ortega en Nicaragua y Nicolás Maduro en Venezuela.

A partir de ahí, hasta sectores de la izquierda internacional han comenzado a distanciarse del modelo cubano. Muchos reconocen que el mito de la Revolución Cubana se ha derrumbado y solo se sostiene por la represión, pues han subestimado la importancia de las ideas y la cultura, tal como la concebía Gramsci para legitimar las ideas socialistas, y han recurrido al terror y la represión. Se quebró el consenso social y solo pueden mantenerse por la represión.

Desde hace más de una década, el régimen perdió el control de las narrativas respecto a la realidad social cubana, aunque continúe teniendo el monopolio de la comunicación con la irrupción de las redes sociales y las tecnologías digitales.

En ese sentido, cuando analizamos los factores estructurales del contexto cubano que incidieron en el estallido social del 11 de julio en Cuba, el aspecto de las tecnologías ha jugado un rol fundamental porque ha posibilitado que la sociedad civil acceda a la información alternativa y pueda ejercer el disenso. Es decir, hoy existen espacios para visibilizar los problemas que afectan al ciudadano común, algo que en épocas anteriores al Nuevo Milenio era imposible. Sobre esto profundizaré más adelante, siendo un tema que ha sido abordado por el politólogo estadounidense Ted Henken en un ensayo para la revista Foro cubano.

Pese a que el divorcio existente entre el Estado y la realidad social se ha hecho cada más tangible, la existencia de estos espacios digitales, sobre todo con el trabajo de los influencers, han demostrado el costo social y político que el régimen enfrenta si continúa sosteniendo esta situación por más tiempo. Últimamente, el sistema pareciera ignorar la pérdida de legitimidad política y social, actuando con una impunidad increíble y una agresividad sin precedentes antes las diversas manifestaciones de descontento social.

A diferencia de la sociedad civil y los diversos sectores de oposición, que en los últimos años han alzado su voz, donde ha prevalecido un silencio cómplice ha sido en el gremio de los intelectuales de las ciencias sociales, salvo voces disidentes críticas como la historiadora Alina Bárbara López, la socióloga Jenny Pantoja, así como otros intelectuales que en su gran mayoría residen en el exilio en la actualidad.

Aunque este aspecto escapa a los objetivos de mi ensayo, el estudio de las protestas sociales en Cuba y del estallido social del 11 de julio ha sido ignorado por los científicos sociales en Cuba vinculados con las instituciones oficiales, con sus excepciones como el oficialista Rafael Hernández, una figura bastante distanciada del poder como el sociólogo Julio César Guanche, y el historiador Alexander Hall Fajardo.

Retomando el panorama represivo en la Cuba post 11 de julio,hay que tener en cuentaque diferentes organizaciones de la sociedad civil han alertado que “desde julio de 2021 hasta la fecha, 1.986 personas fueron detenidas en relación con protestas sociales en Cuba. De estas, 804 continúan en detención, 982 han sido juzgadas y sancionadas por su participación en protestas, y al menos 99 de ellas se han exiliado tras ser liberadas o durante excarcelaciones temporales”.[6]

Tras las protestas del 11 de julio, de las personas que continúan bajo reclusión, en su gran mayoría han recibido condenas excesivas que oscilan entre los 15 y 20 años de privación de libertad, en muchos casos por el supuesto delito de sedición y propaganda enemiga, en juicios sin garantías jurídicas y con muchas irregularidades.

En realidad, cuando se ha investigado, muchos de ellos solo se han atrevido a grabar un video y subirlos en las redes, acción que no constituye delito para el derecho internacional, como el caso de la joven de 22 años Mayelín Rodríguez Prado, de Nuevitas, quien recibió una excesiva condena de 15 años de cárcel por participar en las protestas ocurridas en ese poblado en agosto del 2022, una de las más grandes después del 11 de julio, grabarlas, y subirlas a las redes sociales.

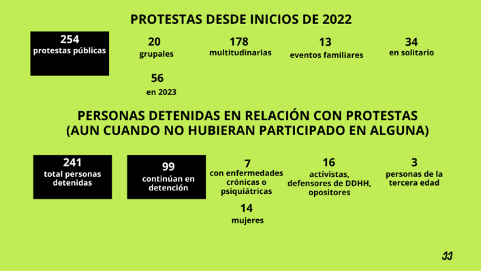

Según datos ofrecidos por la referida fuente: “Desde inicios de 2022 hasta el 2023, se han realizado en el país al menos 254 protestas públicas de distinta tipología y escala. Asimismo, hemos registrado la detención de 241 personas en relación con protestas, aun cuando la víctima no hubiera participado en eventos de protesta en el espacio público. De ellas, al menos 99 siguen detenidas. Estos temas fueron mencionados recientemente por nuestro equipo durante una serie de actividades de incidencia en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en el contexto de la pre-sesión del Cuarto Examen Periódico Universal (EPU)”,[7] al cual fue sometido Cuba en noviembre del 2023.

Resulta que esa grabación muestra a las fuerzas de Seguridad denominadas Brigadas Especiales reprimiendo a jóvenes que protestaban por la falta de electricidad en las protestas locales del 2022, incluso a tres niños, y esa es la causa fundamental de su injusta condena. Ella de manera espontánea logró visibilizar a nivel internacional la naturaleza de un régimen que no respeta ni a los niños, algo que debería ser condenado por la UNICEFF y otros organismos encargados de velar por los derechos del menor.

Una vez más se demuestra que no existe estado de derecho ni separación de poderes en Cuba y que el sistema de justicia es rehén de un régimen totalitario que no tolera ningún tipo de manifestación, donde no existen las más mínimas garantías a los derechos humanos. Cualquier forma de protesta puede ser considerada como sedición.

Según un artículo publicado por Demont Amlat tras cumplirse tres años del estallido del 11 de julio: “Entre 2023 y 2024 hubo un total de 156 encarcelamientos de este tipo, con un mínimo de cinco por mes y un máximo de 24 en abril de 2023. De estos presos, 33 eran menores de edad. La mayor parte de los arrestados fueron enviados a unidades penales, destacando la cárcel de Villa Marista[8], donde se reportan duras condiciones carcelarias. Asimismo, se los sometió a juicios que no cumplieron con los estándares internacionales mínimos de garantías procesales. Se estima que 800 presos están cumpliendo condenas. Se registra que 225 de ellos fueron acusados de sedición y al menos 222 de ellos han sido sentenciados a un promedio de diez años de privación de libertad cada uno”.[9]

El aumento de las cifras de los presos políticos en Cuba y las infrahumanas condiciones del sistema penitenciario son una muestra del carácter represivo del régimen cubano y la agresividad con que reacciona ante las manifestaciones de descontento de la sociedad civil, traducidas en sistemáticas violaciones a los derechos humanos en las cárceles cubanas, donde la situación cada vez es peor.

Tras el 11 de julio, diferentes ONGs como Prisoners Defenders han denunciado ante la comunidad internacional la muerte de varios presos políticos del 11j. El primero es Luis Barrios Díaz (36 años), cuyas complicaciones de salud desencadenaron su muerte en noviembre del 2023, al cual el régimen cubano evitaba a toda costa otorgarle una licencia extrapenal. También está el caso de Yosandri Mulet Almarales (38 años), quien se suicidó en agosto del 2024, tras varios intentos de suicidio. Y, el más reciente caso de Manuel de Jesús Guillén Esplugas (30 años), ejecutado de manera extrajudicial en diciembre de este año mientras se encontraba encarcelado en la prisión del Combinado del Este en La Habana, quien era líder de la plataforma Cuba Decide y la UNPACU.

El video donde aparece la madre del joven asesinado realzando una denuncia pública de este hecho ante la presencia indiferente de un oficial del MIMINT resulta desgarrador y ha tenido un gran impacto en las redes sociales y la prensa internacional. Según fuentes consultadas, como el medio digital CiberCuba, hasta la actualidad el régimen cubano mantiene hasta 554 personas encarceladas por haber participado en las protestas del 11 de julio del 2021.

Posterior al estallido del 11 de julio, las protestas de mayor magnitud han tenido lugar en Santiago de Cuba y Guantánamo, entre el 17 y 18 de marzo del 2024, además de Bayamo y otras localidades. Desde esa fecha a la actualidad, la causa principal continúan siendo los interminables apagones que afectan a la mayor parte de la población cubana, la escasez de alimentos y medicinas, entre otras carencias que afectan la población.

Una vez más, el régimen cubano continúa minimizando el impacto de sus crisis política y económica y culpando al embargo de Estados Unidos de ser el causante de la crisis, además de la supuesta subversión externa. Estas acusaciones no poseen credibilidad ninguna y son utilizadas por el régimen para justificar la represión brutal que ha volcado contra sus ciudadanos.

Esta compleja realidad no es homogénea en todo el territorio nacional. Resulta evidente que en La Habana, con tal de evitar un nuevo estallido social similar al del 11 de julio, la situación ha sido más favorable, sobre todo tras las protestas ocurridas en septiembre del 2022 en La Habana. Ese mes, las protestas fueron reprimidas brutalmente tras un apagón masivo en la capital, extendiéndose a otras zonas del país, que son las que soportan el peso verdadero de la actual crisis.

Así sucedió en el Oriente del país en el 2024, lo cual posee gran simbolismo porque esa región es considerada la “cuna de la Revolución”, donde históricamente la población ha respaldado al proceso revolucionario y donde, en los últimos años, se ha evidenciado el deterioro social y el incremento de la pobreza extrema, así como la precariedad social, incluida la falta de acceso a necesidades básicas como el agua potable, las medicinas, los alimentos, entre otras múltiples carencias.

El impacto simbólico durante las recientes protestas de las frases pronunciadas por la ciudadanía de “no queremos más muelas” ante dirigentes impopulares del PCC, los que, subidos en una azotea intentaban calmar los ánimos de la población, ha tenido gran resonancia a nivel internacional. En muchas de estas protestas los manifestantes no solo lanzaban consignas como “corriente y comida”, sino que también se escuchaban los reclamos de “libertad”, tal como se coreó la canción “Patria y Vida” el domingo 11 de julio del 2021, si bien conmovió mucho ver a miles de personas cantar el Himno de Bayamo (himno nacional) en las calles.

A modo de conclusiones, el descontento social existente en Cuba desde las históricas protestas del 11 de julio del 2021 resulta proporcional al incremento y la continuidad de las protestas sociales. Pese a la represión permanente y sistemática del régimen cubano hacia la sociedad civil, las diferentes expresiones de las protestas sociales persistirán mientras no se produzca una democratización del sistema político y económico cubano, con la convocatoria a elecciones libres y la liberación de los presos políticos. En definitiva, mientras no exista una verdadera transición política hacia la democracia, tal como expresara el académico cubano Mauricio de Miranda Parrondo en un artículo reciente:

“A estas alturas es necesario insistir en que el problema económico principal que tiene a Cuba sumida en una crisis estructural, profunda y devastadora, es el modelo de administración centralizada de la economía que existe desde hace más de seis décadas, y que quienes dirigen el país se empecinan en mantener. Todo ello a pesar de que la crisis se profundiza y al hecho de que la pobreza y las desigualdades alcanzan niveles alarmantes y más que evidentes, aunque no existan estudios públicos recientes que ofrezcan indicadores sobre tales temas sociales políticamente sensibles”.[10]

Por tanto, ya en plena administración del presidente estadounidense Donald Trump, el régimen cubano persiste en prolongar su modelo político devenido en estado fallido y, por ende, se encuentra en un callejón sin salida ante las nuevas sanciones norteamericanas que se esperan, así como el retorno de una línea dura hacia el régimen, con figuras en su gabinete como el senador Marco Rubio como Secretario de Estado.

Todo esto en medio de un contexto de reconfiguración del orden mundial y la inestabilidad del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el más importante aliado del régimen cubano en la región. Ante un panorama así, resulta improbable que el régimen cubano pueda sobrevivir, siendo la transición es el único camino viable.

El pasado 20 de diciembre de 2024, en medio de una crisis estructural sin precedentes, el régimen cubano convocó una vez más a un método del pasado: las fracasadas “marchas del pueblo combatiente” ante la Embajada de Estados Unidos en La Habana, con la finalidad de manipular ante la comunidad internacional una falsa imagen de apoyo popular a una Revolución agonizante y sin legitimidad.

La respuesta del gobierno norteamericano no se hizo esperar, a través de Brian A. Nichols, Secretario Adjunto del Departamento de Estado, el que reiteró ese mismo diciembre la necesidad de acelerar los cambios democráticos que necesita la sociedad cubana, admitiendo que, luego de la política de Barack Obama hacia Cuba, la situación de los derechos humanos es mucho peor en la Isla.

Para concluir, insisto en la necesidad que tiene la sociedad civil cubana de reaccionar ante la encrucijada en que se encuentra, salir del inmovilismo y la inercia. Tal como ha expresado reiteradamente el sacerdote Alberto Reyes, yo sueño con una Cuba donde la aspiración de los cubanos no sea irse, donde prevalezca un proyecto de nación inclusivo y pluralista, no orientado hacia el cambio fraude que pretende inducir un régimen condenado al naufragio, como suelen fracasar todas las iniciativas que no implican una verdadera transición democrática.

Tal como expresara Alina Bárbara López en el citado ensayo:

“El conflicto real en Cuba, nuestro drama nacional, la verdadera disyuntiva, no es entre izquierda o derecha, sino entre dictadura o democracia. Que este siglo histórico que inicia en 2025 —porque una cosa es el tiempo visto en sentido cronológico y otra en sentido histórico— sea el que permita a la ciudadanía cubana, a esa gran nación diaspórica en que nos hemos convertido, encauzar un camino libre de emboscadas para arribar, por fin, a la gran meta de una patria con todos y para el bien de todos”.[11]

Mientras los cubanos, tanto en la Isla como en la diáspora, no tengamos conciencia real de la magnitud existencial de esa disyuntiva, continuaremos hipotecando y sacrificando el futuro que todos nos merecemos y que nadie desde afuera lo construirá.

Notas:

[1] Ernesto Miguel Cañellas Hernández. El Maleconazo y las continuidades de larga duración en relación poder-pueblo. En: Cuba x Cuba, 26 de agosto 2024.

[2] En mi ensayo inédito La crisis del Mariel y sus imaginarios sociales: una mirada triangular entre Cuba y EE UU, profundizo en las interpretaciones sociológicas respecto a la crisis del Mariel.

[3] Ibídem, pp. 4.

[4] Carla Gloria Colomé. Más de 850.000 cubanos llegaron a Estados Unidos desde 2022 en “el éxodo más grande de la historia de Cuba”, En: El País. 26 de diciembre 2024.

[5] Alina Barbara López. Cuba, el camino hacia el cambio y las emboscadas. En: Cuba x Cuba, 30 diciembre 2024.

[6] Oficina de Prensa de la CIDH. Cuba: A 3 años de las protestas del 11 de julio, CIDH y RELE condenan persistencia de acciones represivas. 11 julio 2024.

[7] Ibídem, p. 7.

[8] Sede de la Seguridad del Estado cubana, lugar donde suelen someter a los detenidos a torturas y tratos crueles y degradantes, prácticas que han sido trasladadas a Venezuela a través del Sebin.

[9] Felipe Galli, Cuba a tres años del 11 de julio, En: DemoAmlat, 64, julio 2024, p.29.

[10] Mauricio de Mirada Parrondo. Empecinamiento y modelo político y económico y fallido. En: Cuba x Cuba. 18 diciembre 2024.

[11] Alina Bárbara López, Ob. cit, p. 7.

“Frente a Trump, León XIV será un papa contra el americanismo”, una conversación con Pasquale Annicchino

Por Gilles Gressani

«Si la Iglesia buscaba un escudo frente a Trump, el que ofrece hoy un papa estadounidense es una oportunidad única».