Se reunieron en la oscuridad previa al amanecer. Niños con ojos llorosos se retorcían. Los adultos, cargando bebés y mochilas, permanecían firmes mientras alguien que trabajaba bajo el mando del Clan del Golfo, el cártel de drogas más poderoso de Colombia, gritaba instrucciones a través de un megáfono, ahogando temporalmente la cacofonía de los pájaros e insectos de la selva: Asegúrense de que todos tengan lo suficiente para comer y beber, especialmente los niños. Las telas azules o verdes atadas a los árboles significan que hay que seguir caminando. Las rojas significan que vas por el camino equivocado y debes dar la vuelta.

A continuación rezaron por la seguridad y la supervivencia del grupo: “Señor, cuida de cada paso que damos”. Cuando el sol asomó por el horizonte, se pusieron en marcha.

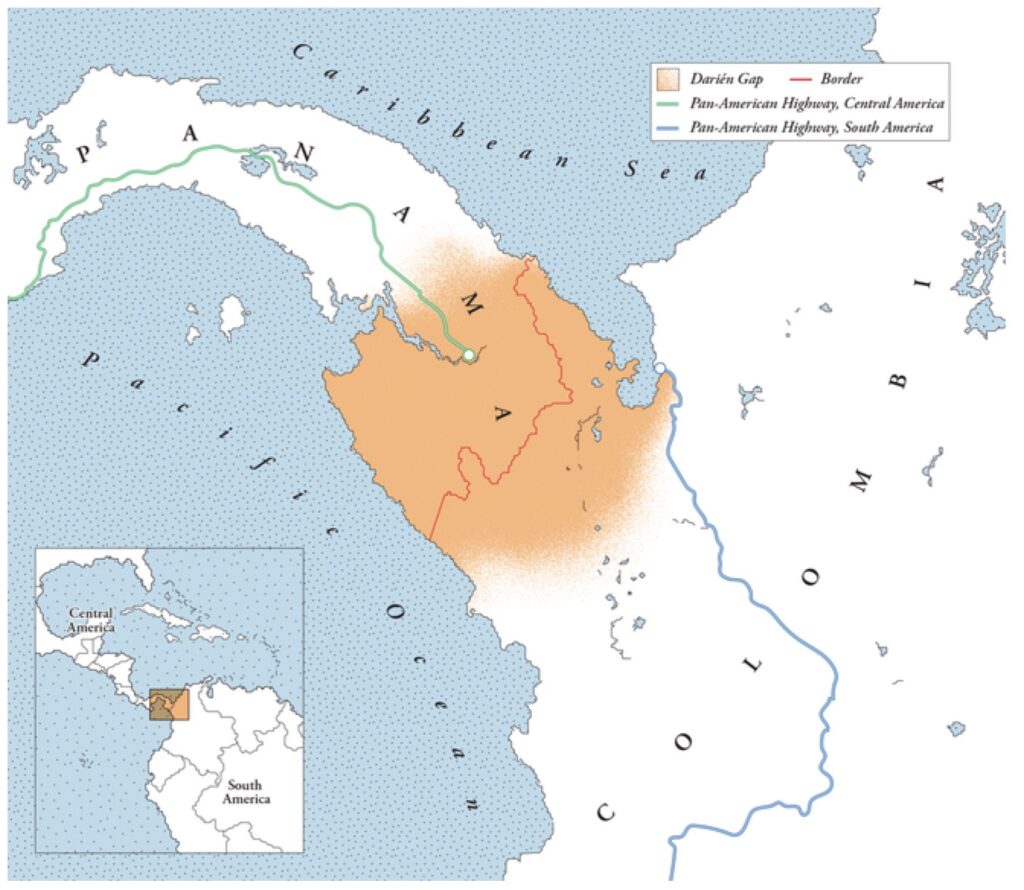

Más de 600 personas formaban parte de la multitud que se adentró en la selva aquella mañana, iniciando un viaje de unas 70 millas desde el norte de Colombia hasta el sur de Panamá. Fue un día tranquilo para los estándares locales. Procedían de Haití, Etiopía, India, la República Democrática del Congo, Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, y se dirigían al norte a través de la única franja de tierra que conecta Sudamérica con Centroamérica.

Durante siglos se pensó que el Tapón del Darién era prácticamente infranqueable. Los exploradores y colonizadores que se adentraban en él solían morir de hambre o sed, ser atacados por animales, ahogarse en ríos caudalosos o simplemente perderse y nunca salir. Esos peligros persisten, pero en los últimos años la selva se ha convertido en una superautopista para las personas que esperan llegar a los Estados Unidos. Según las Naciones Unidas, más de 800.000 personas podrían cruzar el Tapón del Darién este año, lo que supone un aumento de más del 50 por ciento respecto a la cifra inimaginable del año pasado. Los niños menores de 5 años son el grupo de más rápido crecimiento.

Estados Unidos lleva años tratando de desalentar esta migración, presionando a sus vecinos latinoamericanos para que cierren las rutas establecidas y denieguen visados a los extranjeros que tratan de llegar a países cercanos a la frontera estadounidense. En lugar de impedir la llegada de migrantes, este enfoque simplemente los ha desviado a través de la selva y ha trasladado la gestión de su paso a las organizaciones criminales, que se han aprovechado de la situación con entusiasmo. El Clan del Golfo, que ahora se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, controla efectivamente esta parte del norte de Colombia. Durante mucho tiempo ha transportado drogas y armas por el Tapón del Darién; ahora también transporta personas.

Al amanecer, en el pueblo de Bajo Chiquito, un grupo de migrantes espera abordar canoas motorizadas, el siguiente paso en su viaje hacia el norte.

Todos los que trabajan en el Tapón del Darién deben ser aprobados por el cártel y entregar una parte de sus ingresos. Han construido escalones en las laderas de los cerros y han equipado los acantilados con escaleras y los campamentos con Wi-Fi. Lo anuncian todo en TikTok y YouTube, y cualquiera puede reservar un viaje por internet. Hay muchos caminos. La ruta más agotadora es la más barata en estos momentos: unos 300 dólares por persona para cruzar la selva a pie. Tomar un barco por la costa puede costar más de 1.000 dólares.

Fui al Tapón del Darién en diciembre con la fotógrafa Lynsey Addario porque quería ver por mí misma lo que la gente estaba dispuesta a arriesgar para llegar a los Estados Unidos. Antes de emprender el viaje, hablé con un puñado de periodistas que lo habían hecho antes. Se habían enfrentado a la fiebre tifoidea, erupciones cutáneas, evacuaciones de emergencia y enfermedades misteriosas que se prolongaron durante meses. A uno lo ataron en el bosque y le robaron a punta de pistola. Dijeron que podíamos tomar medidas para hacer el viaje más seguro pero que, en última instancia, la supervivencia requería suerte.

Cada año, las autoridades panameñas retiran decenas de cadáveres de la selva. A muchos más se los traga la naturaleza. Estas muertes son el resultado no sólo de las condiciones extremas, sino también de la lógica errónea adoptada por los Estados Unidos y otras naciones ricas: que dificultando la migración podemos limitar el número de personas que la intentan. Esto no ha sucedido, ni en el Mediterráneo, ni en el Río Grande, ni en el Darién. Por el contrario, cada año llega más gente. Lo que vi en la selva confirmó el patrón que se ha reproducido en otros lugares: Cuanto más difícil sea la migración, más se beneficiarán los cárteles y otros grupos peligrosos, y más migrantes morirán.

El primer día, el camino estaba lleno de piedras y enredaderas. Se entrelazaba con un río tantas veces que pronto renuncié a quitarme mis botas de goma, porque se volverían a llenar de agua minutos después. Las zapatillas de tenis de la familia de Bergkan ya estaban rotas y desintegrándose. Las colinas estaban resbaladizas por el barro y eran tan empinadas que a menudo no caminábamos sino trepábamos sobre manos y rodillas, agarrándonos de raíces destrozadas.

Pasamos por puestos que vendían botellas de agua y Gatorade, dos por 5 dólares. Porteadores, conocidos como mochileros, rodearon a la familia, pregonando sus servicios. “Llevamos mochilas, llevamos niños”, coreaban. Cobran unos 100 dólares al día y también hacen trueques con los migrantes por los objetos que llevan en sus mochilas. Orlimar intentó cambiar un par de auriculares viejos por botas nuevas, pero fue rechazada. Un par de veces, ella y Bergkan perdieron la paciencia con los porteadores y gritaron: “¡No tenemos dinero!”.

Bergkan Rhuly Ale Vidal y su pareja, Orlimar, se propusieron atravesar el Tapón del Darién con sus hijos, Isaac, de 2 años, y Camila, de 8. Viajaron con la prima de Orlimar, Elimar, y sus dos hijos.

A media mañana, llegamos a la colina más dura de la ruta. Tras media hora de subida, Bergkan se lanzó al suelo, con el pecho agitado. Orlimar tiró sus pertenencias al suelo. “¿Qué llevas en esa bolsa?”, Bergkan le preguntó.

“Zapatos, sandalias”, dijo Orlimar con una voz tan suave que apenas se oía.

Bergkan le dijo que botara todo el peso que pudiera. Empezó a sacar ropa limpia. “Alguien más podrá usarla”, dijo. Pero las otras familias cercanas también estaban descargando provisiones. Las personas que tenían fuerzas para seguir caminando pasaron a nuestro lado, con la mirada fija, como si el agotamiento fuera una enfermedad que pudieran contraer con sólo mirarla.

Atravesar la selva puede llevar tres días o diez, según el clima, el peso de las mochilas y el puro azar. Una lesión leve puede ser catastrófica incluso para las personas más en forma. Los contrabandistas suelen restarle importancia al número de días que dura el viaje. A Bergkan le habían dicho que planeara para dos. A las pocas horas de viaje, empezó a darse cuenta de que no estaban ni de lejos tan adentrados en la selva como debían estarlo, lo que significaba que quizá no tendrían suficiente comida para salir.

Bergkan y Orlimar habían planeado una vida diferente. Se habían conocido de adolescentes y habían ido juntos a la universidad, Orlimar estudió enfermería y Bergkan ingeniería. Pero la economía de Venezuela implosionó en 2014, como consecuencia de la corrupción y la mala gestión. Después, la represión autoritaria del presidente izquierdista Nicolás Maduro provocó sanciones estadounidenses. El futuro por el que habían estado trabajando dejó de existir. En la última década, al menos 7,7 millones de venezolanos han huido.

Bergkan y Orlimar pasaron cinco años aceptando cualquier trabajo que pudieran conseguir, primero en Venezuela y luego en Perú, mientras veían cómo sus amigos y compañeros de clase se marchaban, uno tras otro, a los Estados Unidos. Entonces la prima de Orlimar, Elimar, que era como una hermana para ella, les hizo una oferta: Su novio, que vivía en Dallas, pagaría por la familia de Bergkan la ruta más barata para cruzar la selva, si Elimar y sus dos hijos —de 6 y 8 años— podían ir con ellos. “Nadie en Venezuela puede prestarte dinero y mucho menos esa cantidad”, me dijo Bergkan. “Era nuestro momento”. Pensaban quedarse en los Estados Unidos sólo hasta que la economía venezolana se recuperara y pudieran volver a casa.

Caminamos cuesta arriba durante horas. Isaac se balanceaba sobre los hombros de Bergkan. Agarrando los pies de su hijo, Bergkan adoptó la estrategia de subir a toda velocidad un tramo de la colina durante unos 30 segundos para luego volver a echarse. Sus miembros temblaban y su rostro adquiría un ominoso tono de púrpura. “El peso que llevas está en tu mente”, dijo en un momento dado, dándose ánimos a sí mismo. Camila se paró en seco un par de veces, aguantando la larga fila de gente que había detrás de ella, y gritó: “¡Mamá, no puedo!”.

Hacia la una de la tarde, Isaac se quedó dormido, con el cuerpo flácido balanceándose de un lado a otro. “Siento como si su peso se hubiera triplicado”, dijo Bergkan a Orlimar. Se sentaron en una ladera para recuperarse. Elimar intentó despertar a su sobrino con caramelos, pero no respondía. Otros padres se pararon a preguntar si estaba bien. Bergkan sacó de su bolsa un paquete de electrolitos en polvo. Lo mezcló con agua, sacudió a Isaac y les dijo a los cuatro niños que se lo bebieran. “Los vamos a sacar de aquí”, dijo Bergkan, más para sí mismo que para los demás.

Al final, un porteador nos explicó que íbamos demasiado despacio para llegar a Panamá ese día; tendríamos que dormir en un campamento para rezagados. Cuando llegamos, vimos plataformas de madera para carpas, duchas y baños y un par de cocinas al aire libre con colombianos que servían platos de pollo y arroz, todo por un precio. La gente a nuestro alrededor empezó a comprar Wi-Fi a 2 dólares la hora para poder pedirle a sus familiares que les enviaran más dinero; las transferencias tenían una tarifa del 20 por ciento. Elimar empezó a circular por el campamento, pidiendo a otros venezolanos un préstamo para poder ponerse en contacto con su novio. Bergkan, Orlimar y sus hijos se sentaron y se frotaron los miembros doloridos. No tenían a nadie a quien llamar.

En los tres viajes que hice al Tapón del Darién en el transcurso de cinco meses, vi aparecer nuevos puentes y carreteras asfaltadas en lo más profundo de la selva, ampliar el alcance de los puntos de acceso Wi-Fi y aparecer en Google Maps puntos de referencia que antes sólo se conocían de palabra. Mirando hacia un río embravecido, me agarré a unas cuerdas que hacían que fuera más seguro —por un poco— arrastrarme por paredes de rocas escarpadas detrás de padres con bebés llorando atados al pecho.

Los migrantes desecharon ropa y equipos para aligerar sus mochilas.

Los guías y porteadores siguen a los migrantes en la selva con sus iPhones rodando, preguntando: “¿Te sientes bien?” y “¿Te hemos tratado bien?”. Graban sin cesar durante el primer día de marcha, cuando la gente aún es capaz de producir una sonrisa. (Incluso yo acabé en uno de sus videos.) Los cuelgan en las redes sociales, vendiendo viajes por la selva como si fueran alegres paseos por la naturaleza. El afán de lucro del cártel se ha convertido en otro factor que alimenta la migración.

La ONU ha intentado contrarrestar estos mensajes, colocando funcionarios de migración en las estaciones de autobuses y otros puntos de control a lo largo del camino hacia el Tapón del Darién; advierten a la gente de los peligros que les aguardan e intentan persuadirles de que reconsideren su decisión. Estos esfuerzos han sido en gran medida ineficaces. “La gente viene con una visión de túnel: ‘Tengo que llegar a los Estados Unidos’”, me dijo Cristian Camilo Moreno García, funcionario de migración de la ONU en el norte de Colombia. “Darse la vuelta no es una opción”.

La segunda mañana de nuestro viaje, unas 150 personas salieron del campamento y esperaron a que saliera el sol para empezar a caminar. Bergkan y su familia no comieron nada; necesitaban conservar las pocas latas de atún y paquetes de galletas que les quedaban. Los niños seguían en pijama, la única ropa limpia que les quedaba. Al final de la cola, dos mujeres recogen los últimos pagos y entregan a cada persona una pulsera, como las que se dan en los festivales de música, para demostrar que han pagado. “Por favor, saquen el dinero para que podamos avanzar más rápido”, gritó una de ellas.

Caminamos a lo largo de una estrecha cresta con acantilados empinados a ambos lados, todos caminando mucho más despacio que el día anterior. Al cabo de hora y media, Luciano, el hijo de Elimar, se tumbó en el suelo. Los adultos se agruparon a su alrededor. “¡Quítenle el suéter, se está asfixiando!”, gritó uno. Sin decir una sola palabra, uno de los porteadores que Lynsey y yo habíamos contratado se subió al niño a los hombros, aparentemente incapaz de seguir viendo a Luciano luchar. Corrió hacia arriba y se perdió de vista. Elimar parecía derrotada, pero también aliviada por tener un niño menos del que preocuparse, al menos hasta que llegáramos al siguiente punto de parada.

Se corrió la voz de que nos acercábamos a la frontera con Panamá. Los porteadores, que llevaban dos días vendiendo sus servicios estridentemente, empezaron a callarse. Enriquecerse con la migración es ilegal en Panamá y puede acarrear una pena de más de 12 años de cárcel. La patrulla fronteriza panameña, conocida como SENAFRONT, ha estado aplicando esas leyes de forma agresiva contra las personas que venden a los migrantes botellas de agua, les llevan las mochilas o les sirven de guías. El porteador que había recogido a Luciano reveló la cicatriz en el pecho de una herida de bala que, según dijo, había sufrido en una caminata anterior, cuando los agentes habían disparado balas hacia Colombia. Dijo que debíamos estar preparados para huir. (Cuando le pregunté a Jorge Gobea, jefe de la patrulla, si sus agentes habían disparado alguna vez a través de la frontera contra guías colombianos, me dijo: “Si alguien armado se enfrenta a las autoridades panameñas, utilizamos la fuerza”).

Bergkan y sus hijos ascienden por un tramo montañoso del sendero cerca de la frontera de Colombia con Panamá.

La frontera estaba marcada por una bandera panameña y montones de basura. Algunas personas posaban para fotos y celebraban a medias, inseguras de si se acercaban al final del viaje o aún estaban al principio. Orlimar se persignó y se sentó con la cabeza entre las rodillas. Elimar fue la primera en darse cuenta de que se acercaban los guardias fronterizos panameños y nos advirtió: “¡Agáchense! Agáchense”.

Lynsey y yo le deseamos lo mejor a la familia y, junto con los porteadores colombianos, volvimos corriendo montaña abajo.

Tras dejar a Bergkan y a su familia en la frontera, volvimos sobre nuestros pasos para tomar la segunda ruta terrestre principal a través del Tapón del Darién. Nos dijeron que ésta era un poco más fácil y, por lo tanto, más cara. Esta vez habíamos conseguido permiso del gobierno panameño para seguirla hasta el final.

Tras un día de caminata, dormimos en otro campamento, donde nos reunimos con un grupo numeroso liderado por una venezolana, madre de tres hijos, llamada María Fernanda Vargas Ramírez, que habia vivido con su familia en Chile. Los miembros originales se habían conocido en las redes sociales y habían recogido a más viajeros de camino a la selva, hasta que el grupo llegó a incluir a 21 personas, todas venezolanas menos una. Las personas que cruzan el Tapón del Darién tienden a desarrollar vínculos familiares con otros migrantes que encuentran por el camino. Se cuidan los unos a los hijos de los otros y se cuentan cuando hacen una pausa para descansar, asegurándose de que nadie se pierda. Pero este grupo era especialmente unido. Sus miembros compartían comida y agua libremente y decían que planeaban permanecer juntos durante todo el camino hasta los Estados Unidos.

Cuando nos acercamos por segunda vez a la frontera panameña, un guía colombiano que se disponía a dar la vuelta nos pidió a algunos de nosotros que buscáramos a una mujer llamada Cataña, a la que había llevado recientemente por el mismo camino pero que nunca había salido de la selva. Sacó su teléfono y nos enseñó fotos de ella sentada en un autobús y en lo que parecía una estación de tránsito. Parecía pensativa, sin saber qué pensar del viaje que le esperaba. “Era muy lenta, así que los demás del grupo la dejaron atrás”, dijo el guía.

Migrantes se reúnen en el punto de inicio de un sendero que atraviesa el Tapón del Darién. Por lo general, se necesitan entre tres y diez días para recorrer la densa selva.

“No me imagino a este grupo haciendo algo así”, repliqué.

“Ya veremos”, dijo. La gente pierde la paciencia rápidamente cuando se queda sin comida.

Esta ruta era más nueva y aún no había sido pisoteada por cientos de miles de personas. El follaje se cerraba por todos lados, haciendo que el camino fuera difícil de distinguir. Pisamos huellas de jaguar y pasamos junto a una serpiente terciopelo, la más letal de Sudamérica, enroscada en una rama cerca de nuestros tobillos. En un barranco, vimos lo que parecía ser la escena de una mala caída de una persona: una zapatilla de tenis, un cráneo y los huesos de una pierna con una venda enrollada alrededor de la rodilla, como un torniquete.

Una vez entramos en Panamá, nos enfrentamos a nuevas amenazas: robos y agresiones sexuales. La mayoría de estos ataques se producen a manos de indígenas panameños. Durante años, sus aldeas fueron saqueadas sistemáticamente por narcotraficantes y grupos paramilitares. Algunos indígenas panameños tomaron las armas en defensa propia o se involucraron ellos mismos en el tráfico. El gobierno hizo poco para protegerlos entonces y hace poco para detenerlos ahora.

Los porteadores a los que habíamos pagado para que siguieran con nosotros nos dijeron que nos mantuviéramos juntos porque se creía que los bandidos se intimidaban con grupos grandes. Más tarde nos enteramos de que eso era falso: de hecho, iban por grupos grandes, quizá porque era más eficaz que robar a un puñado de personas una por una. Nuestra ansiedad aumentó cuando pasamos junto a un par de mochilas abandonadas. Avanzamos a través de una maleza cada vez más espesa hasta que me di cuenta de que ya no había ninguna señal de camino. Un porteador acusó a otro de habernos extraviado. Empezaron a discutir, hasta que un tercero protestó: “¡Nada de gritos!”. Nos dimos la vuelta, pero se formó un cuello de botella delante de un tronco caído. Uno de los porteadores nos gritó que nos diéramos prisa: “¡Cogan a los niños y vayanse!”.

A mediodía, llegamos a un campamento conocido como La Bonga, el único lugar de la selva donde el gobierno panameño permitía vender comida y agua a los migrantes. Lynsey y yo nos reunimos con una docena de agentes de la patrulla fronteriza que nos seguían de cerca, como condición para hacer el viaje. Caminamos por el barro y los ríos durante otras seis horas antes de parar por la noche. Llovía a intervalos; los adultos, que compartían un puñado de carpas, tendrían que dormir por turnos.

Susej, de 7 años, consuela a su madre, María Fernanda Vargas Ramírez, líder informal de un grupo de 21 migrantes que cruzan el Tapón del Darién.

Una de las mujeres, una venezolana llamada Adrianny Parra Peña, se metió en una carpa bochornosa, con la cara cubierta de tierra. Ella y su marido habían ayudado a María Fernanda haciéndose cargo de la custodia de sus gemelos de 9 años, llevándolos a través de los ríos y subiéndolos por cuestas empinadas. Adrianny me dijo que quería tener sus propios hijos, pero que era la tercera vez en seis años que ella y su marido intentaban reasentarse, primero en Perú, luego en Chile y ahora, esperaba, en los Estados Unidos. “Estamos cansados de tanta migración”, me dijo. “Así no se puede vivir”.

A la mañana siguiente, nos enfrentamos a los obstáculos más difíciles de la ruta, una serie de paredes rocosas. Se habían tendido cuerdas en algunas de ellas, pero era imposible saber cuáles eran lo bastante seguras como para agarrarse. “Dios mío, no puedo mirar”, dijo María Fernanda cuando su hija de 7 años cruzó la roca. Se tapó los ojos y gritó: “¡Agárrate fuerte, mi princesa!”.

Cuando le tocó el turno a una niña de 8 años llamada Katherine, se resbaló y cayó al río rocoso unos 15 pies más abajo. Su madre, que iba justo detrás de ella, se quedó helada mientras uno de los porteadores saltó al agua tras ella. Katherine salió llorando pero ilesa. Reanudamos la marcha casi de inmediato, pues nadie quería pensar en el accidente más de lo necesario.

El día siguiente fue el cuarto del grupo en la selva y el decimoquinto desde que salimos de Chile. Nos topamos con un tronco caído cubierto de musgo húmedo que debíamos cruzar como una barra de equilibrio sobre un río caudaloso. Me detuve en seco, segura de que no podría cruzarlo sin resbalar. Entonces me fijé en una niña que no habíamos visto nunca y que estaba sola, con los ojos muy abiertos y sin saber qué hacer. Uno de los adolescentes de nuestro grupo se acercó, le rodeó el vientre con un brazo y la llevó al otro lado. La dejó sin miramientos al otro lado y siguió andando. Contuve la respiración y me subí al tronco.

Empezamos a ver carpas abandonadas y nos preguntamos si significaban que estábamos llegando al límite de la selva o si la gente que las había dejado simplemente estaba demasiado débil para cargar con las provisiones más básicas. Y, por primera vez, vimos a personas sentadas solas en rocas y tocones de árboles, con la mirada perdida en la distancia, aparentemente abandonadas por sus compañeros de viaje. Cruzamos un río detrás de una familia con tres niñas, dos de ellas discapacitadas. La mayor parecía tener al menos 10 años, pero estaba envuelta como un bebé en una sábana contra el pecho de su padre. Su padre resbaló y se cayó de frente, sumergiéndolos bajo el agua. Cuando salieron a la superficie, la niña tosía y gritaba. El padre se sacudió, apretó la sábana y siguió adelante. Justo al lado del camino yacía un cadáver en descomposición, escondido bajo una manta.

Un migrante lleva a su hijo de 4 años cuesta arriba. Una manta oculta restos humanos dejados a lo largo del sendero.

La docena de agentes panameños que nos seguían empezaron a pedirnos que compartiéramos lo que nos quedaba de comida, hasta que se nos acabó. Estaban agotados y no paraban de pedir descansos. El médico del pelotón se tragó una botella de solución salina. Se la habíamos dado, junto con un antídoto que había que diluir, como medida de precaución contra las mordeduras de serpiente. Pero el oficial tenía un problema más urgente: diarrea por beber el agua del río.

Hacia el mediodía, llegamos a un lugar llamado Tres Bocas, donde confluyen tres ríos y donde suelen llegar cadáveres al final de la temporada de lluvias. Muchos miembros del grupo de María Fernanda se habían quedado rezagados, al igual que la mitad de los agentes de la patrulla fronteriza. Uno de ellos nos advirtió de que aún nos quedaban por lo menos 13 millas hasta el límite de la selva, pero que, debido al terreno, nos parecerían el doble de largas. No podíamos esperar a que los demás nos alcanzaran.

Durante cuatro horas, alternamos la marcha rápida con la carrera, superando con creces lo que yo habría creído físicamente posible. Por fin salimos de las copas de los árboles y llegamos a una playa rocosa donde esperaban cientos de migrantes. Muchos decían que llevaban días sin comer.

Todos subimos a canoas motorizadas conducidas por indígenas que cobraban 25 dólares por persona. Dos horas más tarde, cuando el sol se ponía, llegamos a Bajo Chiquito, una comunidad de unas 200 personas que —a pesar de no tener agua corriente, electricidad ni hospital— el gobierno panameño ha considerado un punto de recepción oficial para las personas que logran salir del Tapón del Darién y un hito clave en medio del “flujo controlado” de migración que afirma haber logrado.

La densidad de la selva hace que sea difícil enfrentarse en un momento dado a la catástrofe humanitaria que encierra y a los numerosos fracasos políticos que llevaron a la gente hasta allí. Pero todo eso está a la vista en el Bajo Chiquito, donde los débiles sistemas de tramitación de migrantes están al límite de su capacidad.

Un guía colombiano ayuda a Susej a atravesar una pared de roca resbaladiza.

Temblando de cansancio, subimos las escaleras que conducen al pueblo. Desde el amanecer hasta el atardecer, la entrada está abarrotada de migrantes que esperan a ser procesados por los funcionarios del gobierno. Llegan hasta 4.000 personas al día. A algunos hay que subirlos a cuestas; otros colapsan al llegar arriba.

A pesar de que Panamá tiene la renta per cápita más alta de Latinoamérica, sus indígenas viven en una pobreza casi universalmente aplastante. Los políticos panameños se apresuran a denunciar cómo la migración ha cambiado el modo de vida indígena, pero ha sido una ganancia inesperada para comunidades como Bajo Chiquito. Mientras estuve allí, la música sonaba mientras los migrantes que tenían dinero compraban comida, Wi-Fi, artículos de aseo, ropa limpia y carpas. Los residentes paseaban con fajos de dólares estadounidenses, la moneda de facto del Tapón del Darién.

La mayoría de los migrantes que conocí en la cola de tramitación me contaron que habían sido asaltados por bandidos en un puesto de control situado a un día de camino de la comunidad. Las mujeres dijeron que las habían manoseado; algunas dijeron que las habían penetrado digitalmente con el pretexto de buscar dinero oculto. Los agentes fronterizos panameños que se encontraban cerca no mostraron ningún interés en investigar. Los líderes indígenas afirman que han pedido ayuda al gobierno para abordar la delincuencia contra los migrantes, pero la situación parece empeorar. En febrero, Médicos Sin Fronteras publicó un informe sobre la violencia sexual contra migrantes en el Tapón del Darién, que mostraba una frecuencia más típica de zonas de guerra. Poco después, el gobierno echó a la organización de la zona.

A los lados de las casas de Bajo Chiquito, vi folletos de DESAPARECIDOS en los que aparecía la fotografía de un niño vietnamita de 9 años con cachetes grandes. Las autoridades panameñas me habían dicho que los niños que se separan de su familia en la selva son apartados hasta que llegan los adultos. Pero a los pocos minutos de entrevistar a la gente en la cola de tramitación, conocí a una niña ecuatoriana de 5 años que había llegado con un grupo de desconocidos que había conocido en la selva. Cuando les llegó el turno de ser interrogados, ninguno de los miembros del grupo admitió que no eran parientes de la niña. No tenían sus documentos, pero los funcionarios de migración les hicieron pasar.

Una larga fila de enfermos y heridos serpenteaba alrededor de la única clínica médica de Bajo Chiquito, abierta para responder a la afluencia de migrantes. En la sala de espera al aire libre —unas docenas de sillas de plástico sobre una losa de concreto— la gente vomitaba, se curaba erupciones cutáneas y heridas sangrantes y llevaba en brazos a bebés que llevaban días con diarrea. Los médicos repartían un par de pastillas para la fiebre o chorritos de crema para el sarpullido en bolsas de plástico y llamaban al siguiente paciente.

Migrantes llegan a Bajo Chiquito, un punto de recepción oficial panameño para quienes logran salir del Tapón del Darién. Los migrantes acampan durante la noche en Bajo Chiquito, que no tiene agua corriente ni electricidad.

Dos mujeres llevaron a una amiga que había estado a punto de ahogarse; murmuraba y no podía levantar la cabeza. Una enfermera las condujo a una camilla y conectó a la mujer a una vía intravenosa mientras sus tres hijos miraban horrorizados. La enfermera regresó poco después y, aunque la mujer seguía incoherente, dijo a la familia que tendrían que marcharse pronto; el centro cerraba a las 5 p. m. Un par de hombres que acababan de salir de sus propias citas la llevaron a una carpa mientras gemía.

A la mañana siguiente, los migrantes volvieron a hacer cola para coger las canoas que los llevarían a un campamento más grande cerca de la carretera, desde donde partirían hacia Costa Rica. Sin saber que todos iban a conseguir un puesto, empezaron a gritarse unos a otros en distintos idiomas sobre quién había sido el primero de la fila. “Esto pasa todos los días”, me dijo un agente. Divisé a la mujer de la clínica dormida en un banco, con la piel de color gris verdoso. Su hijo menor, un niño de 8 años, le sostenía la cabeza en las piernas, acariciándole el pelo y espantándole las moscas. Sus dos hijos mayores caminaban arriba y abajo por el pueblo, con la mirada perdida y debatiendo qué hacer.

De repente, Lynsey y yo oímos gritos. Corrimos al interior de una casa rosada que alquilaba habitaciones a migrantes y encontramos a una familia numerosa de China a la que habíamos conocido en la clínica el día anterior. Llevaban días con fiebre y los habían despachado con ibuprofeno. Aquella mañana el abuelo de 70 años, Yenian Shao, no se había despertado. Su mujer y su hija yacían sobre su cuerpo, llorando y cantando.

Los agentes de la patrulla fronteriza llamaron a un investigador local, que llegó una hora más tarde. Utilizando una aplicación de traducción en su teléfono, el hijo de Yenian intentó preguntar si el cuerpo de su padre podía ser incinerado o enviado de vuelta a China, pero no entendió la respuesta. Las autoridades embalaron el cuerpo de Yenian y lo bajaron por la ladera de una colina hasta una canoa. La esposa de Yenian fue la siguiente en entrar, junto al cadáver de su marido, seguida del resto de la familia. Los residentes barrían la basura de las calles. Al otro lado del río, llegaban los primeros migrantes del día.

Soldados panameños transportan el cuerpo de un migrante chino, Yenian Shao, que murió después de llegar al pueblo con fiebre.

En abril, volvimos a Panamá para visitar Puerto Obaldía, un tranquilo pueblo pesquero cerca de la frontera con Colombia. Sus casas, antaño de vivos colores, se han deteriorado con el paso de los años. Aquí hay pocas formas de ganar dinero. La migración solía ser una de ellas.

Durante años, los migrantes llegaban a Puerto Obaldía en barcos procedentes de Colombia. Los residentes les vendían comida, les permitían acampar y les cobraban por organizar la siguiente etapa de su viaje, ya fuera en vuelos chárter a la Ciudad de Panamá desde una minúscula pista de aterrizaje o en barcos pesqueros remontando la costa, hasta otro pueblo con una carretera asfaltada que conecta con una autopista fuera del país. Esto duró hasta 2015, cuando la migración a través del Tapón del Darién alcanzó aproximadamente 30.000 personas por primera vez en la historia y Estados Unidos se apoyó en Panamá para tomar medidas enérgicas. La patrulla fronteriza empezó a detener a residentes y a acusarlos de contrabando.

Cuando fuimos, la ciudad estaba en plenas elecciones municipales, con carteles de candidatos a la alcaldía sonrientes. Todos hacían campaña a favor de traer de vuelta a los migrantes, aunque ninguno parecía saber cómo hacerlo. Los candidatos que entrevisté, y otros residentes, reconocieron que en ocasiones la ciudad se había visto desbordada. En un momento dado, en 2015, había 1.500 migrantes acampados en esta comunidad de solo unos 600 habitantes. Pero insistieron en que la situación era mejor que la actual, tanto para ellos como para los migrantes.

Los viajes en barco nunca cesaron; los cárteles simplemente se hicieron cargo de ellos, etiquetándolos como una opción “VIP” y cobrando más de 1.000 dólares por persona. Ahora los barcos salen justo después de la puesta de sol, incluso cuando el mar está peligrosamente agitado, y a veces se vuelcan. Este año se han ahogado al menos cinco personas, entre ellas un niño afgano.

“Es culpa del gobierno que hayan muerto tantos”, me dijo Alonsita Lonchy Ibarra Parra, una de las candidatas. Otro, Luis Alberto Mendoza Peñata, dijo que la comunidad había hecho un llamamiento a las autoridades, preguntando por qué los migrantes pueden descansar y reabastecerse en Bajo Chiquito pero no en su comunidad. “Escribimos cartas. No responden”, me dijo. “Si la inmigración es ilegal en Panamá, ¿por qué se permite allí, pero no aquí?”.

Un grupo de indígenas panameños se aventura a cruzar mares agitados. Antes de las medidas enérgicas de 2015, muchos migrantes viajaban en barco por la costa de Panamá para evitar el Tapón del Darién; hoy, sin embargo, los cárteles que controlan las rutas transfronterizas cobran precios elevados por el pasaje, lo que lleva a muchos a optar por los caminos más baratos—y más peligrosos—a través de la selva.

Pero Estados Unidos está presionando a Panamá y a otros países latinoamericanos para que repriman más la inmigración, no menos. Recientemente, Panamá aceptó 6 millones de dólares de EE. UU. para vuelos de deportación. Estados Unidos también ha instado a Panamá a construir centros de detención, como los que existen a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. El nuevo presidente electo de Panamá hizo campaña con la promesa de sellar completamente el Tapón del Darién. Sin embargo, la iniciativa anunciada el año pasado por los Estados Unidos, Panamá y Colombia no surtió efecto: más de medio millón de personas lograron pasar, la cifra más alta hasta la fecha. En junio, los panameños instalaron una valla de alambre de espino en el mismo lugar por donde habíamos cruzado. Cuando pregunté a uno de nuestros guías colombianos qué iba a hacer el cártel a continuación, me contestó: “Hacer otra ruta”. Antes de que acabara la semana, alguien había abierto un agujero en la valla y los migrantes ya la atravesaban.

Más allá del Tapón del Darién, los migrantes y sus traficantes siguen encontrando formas de evitar los controles de carretera que se les ponen por delante. Recientemente, cientos de miles de migrantes han volado a Nicaragua, por ejemplo, que ha resistido la presión de los Estados Unidos para restringir los visados.

Mari Carmen Aponte, embajadora de Estados Unidos en Panamá, y otros funcionarios del Departamento de Estado que entrevisté dijeron que el gobierno estadounidense estaba tratando de equilibrar la disuasión con programas para mantener a salvo a los migrantes. Señalaron las oficinas que Estados Unidos está abriendo en toda Latinoamérica para entrevistar a las personas que solicitan el estatuto de refugiado. Estados Unidos espera aprobar este año hasta 50.000 vuelos directos al país, muchos más que en el pasado.

La clave de estos controles, según me dijeron los funcionarios, será distinguir entre verdaderos refugiados y migrantes económicos. Pero la mayoría de la gente migra por varias razones, no por una sola. Muchos de los migrantes que conocí en el Tapón del Darién sabían qué tipos de casos prevalecen en las cortes de inmigración estadounidenses y cuáles no. Estaban preparados para hacer hincapié en cualquier aspecto de su historia que tuviera más probabilidad de poner a sus hijos a salvo.

Y con demasiada frecuencia, la disuasión y la protección no son estrategias complementarias, sino opuestas. Cuando le hablé a Aponte de mi reportaje en Puerto Obaldía, donde la represión de Panamá sólo parecía entregar a los migrantes al cártel y obligar a más de ellos a adentrarse en la selva, me dijo que nunca antes había pensado en la situación en términos tan crudos. Reconoció que estaba intentando elegir “entre dos extremos, ninguno de los cuales funciona”.

Soldados del control fronterizo panameño visitan un campamento improvisado a lo largo de una ruta a través del Tapón del Darién, una de varias estaciones de paso improvisadas donde los migrantes pueden descansar y comprar alimentos y suministros. Unos días después, los oficiales regresaron al campamento y lo destruyeron.

En ese mismo viaje a Puerto Obaldía, me enteré de que en enero de este año, Panamá había hecho lo que parecía una concesión a los residentes, permitiéndoles abrir un pequeño campamento a unas cuatro horas a pie de la ciudad. Un grupo de oficiales accedió a acompañarnos a Lynsey y a mí hasta allí. Por el camino, un representante del departamento de comunicaciones de la patrulla fronteriza tuvo que parar varias veces para vomitar por el sobreesfuerzo. Cuando llegamos, los agentes se recuperaron mientras bebían Gatorade frío y comían un almuerzo caliente de pollo y arroz.

Nelly Ramírez, una mujer venezolana de 58 años, estaba recostada en un banco. En su segundo día de caminata por la selva con su hija y sus cuatro nietos, se había resbalado con unas hojas y se había roto la pierna, que aún supuraba pus. Otros migrantes la llevaron al campamento mientras su familia seguía caminando. Una mujer que trabajaba allí le dio comida y una hamaca. No tenía dinero y no sabía qué hacer. Pero si el campamento no hubiera existido, pensaba que habría muerto sola en la selva.

Dos días después, algunos de los mismos oficiales regresaron al campamento justo después del amanecer. No iban a investigar a los que robaban y asaltaban a los migrantes en la selva, ni a los que capitaneaban viajes mortales en barca por tarifas exorbitantes. En lugar de eso, declararon que los responsables del campamento habían estado ayudando e instigando el tráfico de personas mediante la venta de comida y Wi-Fi. Quemaron el campamento.

El grupo de 21 personas de María Fernanda se dividió incluso antes de salir de la selva, cuando algunos miembros fueron sorprendidos escondiendo comida después de que todos dijeran que se les había acabado. Tras atravesar Centroamérica, los que podían permitírselo tomaron autobuses exprés hasta Ciudad de México. El resto dormía en albergues y en la calle. Una de las familias más pobres fue secuestrada en el sur de México. Enviaron mensajes desesperados al grupo, suplicando dinero. La mayoría dijo que no les sobraba nada.

Orlimar y su prima Elimar ya no se hablan. Se pelearon en una estación de autobuses de Honduras, cuando Elimar se cansó de esperar a que Bergkan reuniera el dinero suficiente para continuar. Compró boletos para ella y sus propios hijos y le dijo a Orlimar que se iban justo cuando les llamaron para embarcar.

Bergkan había estallado, dijo, acusando a Elimar de aprovecharse de él. “Le dije: ‘¡Me has utilizado como a un coyote! Como un mochilero para ayudarte con los niños’”.

Una mujer que llegó a Bajo Chiquito severamente deshidratada y apenas capaz de caminar se recupera en el único centro médico del pueblo. Gimiendo e incoherente, la mujer fue llevada a una carpa cercana cuando la clínica cerró por la noche.

En Ciudad de México, Elimar solicitó una entrevista con funcionarios de inmigración estadounidenses utilizando la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, creada para agilizar las llegadas a la frontera. Pero al cabo de un mes perdió la paciencia y encontró a alguien que la trasladara a ella y a sus hijos ilegalmente a través de la frontera. Se entregaron a las autoridades de inmigración y fueron citados por la corte en 2029. Una espera tan larga no es inaudita. Ahora viven en un complejo de apartamentos en las afueras de Dallas, donde sus hijos están matriculados en un colegio público. Elimar limpia oficinas y su novio trabaja como cocinero en una cadena de restaurantes.

Una vez que la familia de Bergkan llegó al sur de México, viajaron en una serie de furgonetas llamadas combis, que son la forma más barata de viajar por las peligrosas carreteras rurales del país. Dicen que perdieron la cuenta de las veces que narcos, policías y funcionarios de inmigración mexicanos subieron a las combis y exigieron sobornos. Hacían pagar más a los centroamericanos y caribeños que a los venezolanos: todos sabían que eran los más pobres. El último grupo de hombres armados mantuvo su petición modesta: “100 pesos por persona”, dijeron, unos 6 dólares. “No es tanto”. Dieciséis días después de salir del Bajo Chiquito, la familia llegó a Ciudad de México.

Bergkan tiene ahora trabajos esporádicos; ha encuadernado libros de texto en una fábrica y ha hecho obras en un cementerio. La familia vive en un apartamento de dos dormitorios en un sótano con más de una docena de venezolanos. También han solicitado entrar a los Estados Unidos a través de CBP One y están esperando a que les llamen por su número. Podrían intentar subirse al peligroso tren conocido como la bestia hasta la frontera, donde podrían cruzar ilegalmente. Pero por ahora, Bergkan no puede soportar un solo riesgo adicional.

Cuando alguien muere en la selva, sus restos suelen ser devorados por los animales o arrastrados por un río, o se desintegran en el terreno húmedo y caluroso. Pero a veces se recupera un cadáver. Las autoridades panameñas han ofrecido cifras contradictorias sobre el número de cadáveres recuperados en la selva, que oscilan entre 30 y 70 al año. Pero parece que se trata de cifras muy inferiores a las reales. En una comunidad remota llamada El Real, Luis Antonio Moreno, un médico local, me dijo que una fosa común excavada en 2021 se había llenado rápidamente con cientos de cadáveres de migrantes, el doble o el triple de las cifras comunicadas.

Moreno dirige el destartalado hospital de El Real desde hace 18 años. Su morgue es una de varias que hay en la zona, a las que se llevan los cadáveres después de sacarlos de la selva. Moreno dijo que ha procesado los restos de personas “de todos los países y todas las edades”. Algunos llegan con sus documentos de identidad aún protegidos en bolsas de plástico que llevaban consigo. Otros son sólo huesos. Se le saltaron las lágrimas al recordar dos casos del año pasado: Uno era el de un padre y un hijo que se ahogaron juntos; sus cuerpos aún estaban abrazados cuando se los entregaron. El otro era el de un padre y su hijo que habían recibido un disparo en la cabeza.

La Iglesia de Santa Cruz y la Soledad, en la Ciudad de México, se ha convertido en un lugar de descanso para los migrantes en su viaje hacia el norte, albergando en ocasiones a más de 1.000 personas por noche.

La morgue está junto a la cocina del hospital. Moreno dijo que el hedor era a menudo intolerable, incluso antes del día de esta primavera en que descubrió que el aire acondicionado se había estropeado y los cuerpos que había dentro se estaban descomponiendo. En marzo de 2023, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que tiene un programa para ayudar a las familias a localizar a sus seres queridos desaparecidos durante la migración, construyó un mausoleo en el cementerio local con espacio para cientos de cadáveres, y se está llenando rápidamente.

En una reciente ceremonia de enterramiento, trabajadores municipales con trajes protectores contra materiales peligrosos colocaron 12 bolsas blancas para cadáveres en las tumbas. Diez de las bolsas llevaban la etiqueta “desconocido”. Una llevaba el nombre de un hombre de Venezuela cuya familia había confirmado su identidad. Justo antes de que la última bolsa para cadáveres, que era también la más pequeña, entrara en el mausoleo, un trabajador del CICR la abrió y colocó una placa de identificación en la muñeca de la niña haitiana de 8 meses que había dentro.

Después de salir de Panamá, envié un mensaje al número de teléfono que vi en el volante del niño de 9 años desaparecido en Bajo Chiquito. El número me condujo a Bé Thị Lê, la madre del niño, que se llamaba Khánh.

Madre soltera, Bé había trabajado en la administración escolar en Vietnam, pero perdió su empleo al principio de la pandemia. Empezó a ver videos que los contrabandistas colgaban en YouTube sobre el viaje a través del Tapón del Darién; el viaje parecía factible. Varios familiares que ya habían emigrado a los Estados Unidos le enviaron dinero para que se uniera a ellos. Bé y Khánh viajaron durante casi un mes para llegar a la selva, volando primero a Taiwán, luego a Francia y después a Brasil, y después cogiendo autobuses y coches a través de Perú y Ecuador para llegar al norte de Colombia.

Bé me envió fotografías y videos que había tomado de su hijo a lo largo del viaje, posando en barcos y estaciones de tránsito. En un video, Khánh estaba sentado en la cama de una habitación de hotel y utilizaba la aplicación Duolingo para practicar inglés. Estaba practicando la frase Yes, coffee with milk please (Sí, café con leche, por favor), y acertó todas las palabras menos la última. La aplicación le pedía que la repitiera una y otra vez: please, please, please.

En la selva, avanzaban despacio y se quedaban rápidamente sin comida. Al quinto día, se adentraron en un río idéntico a decenas que ya habían cruzado. Ninguno de los dos sabía nadar, así que se unieron a un ecuatoriano llamado Juan. La lluvia que había estado cayendo durante todo el día empezó a arreciar y el agua cambió repentinamente de transparente a marrón, señal de una inundación repentina. “El agua sólo me llegaba a las rodillas, pero dos pasos después me llegaba al cuello”, me dijo Bé. Los tres se cayeron. Bé se agarró a una roca. Juan intentó hacer lo mismo, pero su mochila se llenó de agua y lo hundió. Khánh se resbaló de su agarre. Juan y Bé se agarraron a un trozo de playa y miraron hacia donde la corriente había llevado a Khánh. Khánh había desaparecido.

Bé dijo que sintió que se le iba toda la energía del cuerpo mientras permanecía sentada en la playa, muda e inmóvil. Algunos de los otros migrantes de su grupo le dijeron que habían oído a Khánh gritar “mamá” mientras se lo llevaba el agua. Le dieron el pésame y siguieron caminando. Juan acabó convenciéndola de que continuara para poder informar de lo sucedido y obtener ayuda para encontrar a Khánh. Un día y medio después, subieron las escaleras hasta Bajo Chiquito.

Los agentes de la patrulla fronteriza utilizaron una aplicación de traducción para anotar el relato de Bé. Le aconsejaron que continuara hasta el campamento más grande, cerca de la autopista, para hacer otro informe. Así lo hizo y pidió a su hermano, que vive en Boston, que volara para ayudarla. Juntos regresaron a Bajo Chiquito y colocaron los carteles que yo encontré más tarde. Dice que los funcionarios de allí no le dieron ninguna indicación de que tuvieran previsto buscar a Khánh y le dijeron que no tenía permiso para hacerlo ella misma. A instancias de su hermano, Bé se entregó a las autoridades de inmigración estadounidenses para solicitar asilo, y luego viajó a Boston, donde ha estado trabajando en un salón de manicura. “Mi hijo siempre ha estado conmigo, desde que nació hasta ahora. No tengo marido, así que hay momentos en los que no estoy del todo ahí”, me dijo. “No estoy tan consciente, no estoy del todo ahí. Físicamente sigo aquí, pero emocionalmente no, porque le echo de menos”.

Sin un cuerpo que llorar, se ha obsesionado con la idea de que Khánh pudiera haber sido sacado del río o arrastrado por la corriente. Piensa que puede haber sido secuestrado por alguien en la selva, o quizá le están cuidando pero estuvo herido o no recuerda su número de teléfono. Cree que aún puede estar esperando a que vaya a buscarlo. Después de escribirle, me envió mensajes de súplica casi todos los días durante semanas. “Por favor, ayúdame a encontrar a mi hijo”.

Cuando me puse en contacto con un representante del CICR para hablar de Khánh, la organización lo añadió a la lista de migrantes desaparecidos que está tratando de encontrar. Meses después, no ha habido noticias. Bé sigue escribiéndome. “¿Qué crees sobre mi hijo?”, me preguntó hace poco. “Siempre estoy esperando noticias de mi bebé”.

* Sobre la autora: Caitlin Dickerson es periodista en The Atlantic. Ha recibido el Premio Pulitzer 2023 de Reportaje Explicativo.

* Imágenes de interior y portada: Lynsey Addario para The Atlantic con el apoyo de National Geographic Society.

* Artículo original: “Seventy Miles in Hell”. Traducción: ‘The Atlantic’.

Abela a pesar de Abela: una rumba en la Galería Zak (I)

Cuando se fue a París, Abela era en Cuba un artista promisorio entre los nuevos, es decir, entre aquellos interesados en explorar un arte cubano moderno. Cuando regresó, venía respaldado por los triunfos que había conquistado allí como artista.