Estamos viviendo en un Estado autoritario.

No lo parecía esta mañana, cuando saqué a pasear a mi perro como siempre por el parque y el rocío de la hierba brillaba en mis botas bajo el sol naciente. Tampoco lo parece cuando pides un café helado en Starbucks o ves a los Patriots perder contra los Steelers. La persistente normalidad de la vida diaria resulta desconcertante, incluso paralizante. Y, sin embargo, es cierto.

Tenemos en la cabeza imágenes muy concretas del autoritarismo, procedentes del siglo XX: hombres uniformados marchando a paso de ganso con botas militares, multitudes coreando consignas del partido, calles repletas de retratos gigantes del líder, reuniones clandestinas de la oposición en sótanos, interrogatorios bajo una bombilla desnuda, ejecuciones frente a un pelotón. Cosas similares siguen ocurriendo —en China, Corea del Norte, Irán—. Pero me sorprendería que este ensayo me llevara a la cárcel en Estados Unidos. El autoritarismo en el siglo XXI se ve distinto porque es distinto. Los politólogos han intentado encontrarle un nuevo nombre: democracia iliberal, autoritarismo competitivo, populismo de derecha. En países como Hungría, Turquía, Venezuela e India, las democracias no son derrocadas ni colapsan de golpe. En cambio, se erosionan. Los partidos de oposición, el poder judicial, la prensa y la sociedad civil no son destruidos, pero con el tiempo pierden su vitalidad, arrastrándose como instituciones zombis que dan la impresión de que la democracia sigue viva.

La línea borrosa entre democracia y autocracia es un rasgo esencial del autoritarismo moderno. ¿Cómo saber cuándo la hemos cruzado? Estos regímenes tienen constituciones, pero sin dientes. Se celebran elecciones, pero ya no son realmente libres ni justas: el partido en el poder controla la maquinaria electoral y, si los resultados no le convienen, los impugna y probablemente los revierte. Para conservar su empleo, los funcionarios deben demostrar no su competencia, sino su lealtad personal al líder. Los organismos gubernamentales independientes —fiscales, inspectores generales, comisionados federales, banqueros centrales— son destituidos y sus cargos entregados a lacayos. El legislativo, en manos del partido gobernante, se convierte en un simple sello de goma del ejecutivo. Los tribunales siguen tramitando casos, pero los jueces son nombrados por sus posturas políticas, no por su pericia, y sus fallos, envueltos en un lenguaje jurídico neutral, le dan al líder lo que quiere: avalan sus políticas más iliberales y lo blindan contra cualquier rendición de cuentas. El Estado de derecho se reduce a favores para los amigos y persecución para los enemigos. La separación de poderes resulta ser un acuerdo caballeresco de papel. No existen contrapesos reales al poder del líder.

¿Hay una ideología que impulse a estos regímenes? ¿Sacrificarían todo por la supervivencia de algún -ismo todopoderoso? Poco probable. En lugar de ideologías, tienen eslóganes sin mucho contenido. El fascismo, al igual que el comunismo, fue una ideología seria, capaz de movilizar a poblaciones en algunos de los países más avanzados del siglo XX para renunciar a sus libertades, pasar hambre y trabajar hasta el agotamiento, dar la vida en la lucha y en la guerra. El fascismo fue lo bastante serio como para producir una montaña de cadáveres.

El autoritarismo actual no mueve a la gente a gestas heroicas en nombre de la patria. El líder y sus allegados, dentro y fuera del gobierno, utilizan sus cargos para aferrarse al poder y enriquecerse. La corrupción se vuelve tan rutinaria que llega a esperarse; el público se desensibiliza y las violaciones de las normas éticas, que en cualquier otra época habrían causado indignación, apenas llaman la atención. El régimen no tiene visiones utópicas de una sociedad sin clases o jerárquica en un estado purificado. No se alimenta de la guerra. De hecho, pide muy poco a la gente. En los momentos políticos importantes moviliza a sus bases con estallidos de odio, pero su objetivo principal es mantener a la mayoría de los ciudadanos en la pasividad. Si el discurso del líder resulta aburrido, incluso se puede salir antes (nadie abandonaba Núremberg antes de tiempo). El autoritarismo del siglo XXI mantiene contento al público con calorías abundantes y un entretenimiento deslumbrante. Sus emociones dominantes no son la euforia ni la rabia, sino la indiferencia y el cinismo. Como la mayoría de la gente aún espera que se respeten ciertos derechos, se evitan los mecanismos totalitarios más evidentes de represión. Las herramientas de control más eficaces son la distracción, la confusión y la división.

Estos regímenes prosperan polarizando al electorado entre un “nosotros” y un “ellos”. El “nosotros” se define como el “pueblo real”, a menudo de clase trabajadora, rural, con menor nivel educativo, que se considera la columna vertebral tradicional del país y víctima de los rápidos cambios económicos y sociales: globalización, inmigración, tecnología, nuevas ideas sobre raza e identidad de género. El “ellos” son las élites que se benefician de esos cambios, que no sienten lealtad hacia el país ni sus tradiciones, junto con los extranjeros y las minorías que esas élites utilizan para socavar la forma de vida nacional. El líder habla directamente en nombre del pueblo y encarna su voluntad frente a los enemigos del pueblo. Como defensor de la nación, reclama el derecho a sortear cualquier obstáculo, legal o no. Lo que él haga es el Estado de derecho.

Con el tiempo, la sociedad se vacía por dentro. Las organizaciones cívicas que participan en los asuntos públicos dudan en politizarse demasiado por miedo a llamar la atención indeseada. Universidades, iglesias, ONG y bufetes de abogados se autocensuran para mantenerse en buenos términos con el Estado, que tiene un enorme poder financiero y regulatorio sobre ellos. La prensa no es silenciada, pero sí intimidada mediante retórica demagógica, investigaciones y demandas, de modo que los periodistas se preguntan constantemente cuáles serán las consecuencias negativas de una historia o una opinión en particular. Con el tiempo, los grandes medios caen bajo el control de los amigos del líder, y solo unos pocos medios independientes luchan por sobrevivir en busca de la verdad.

Los regímenes autoritarios y sus aliados inundan internet y las redes sociales con tal marea de falsedades, con tanta incertidumbre sobre qué es verdad, con tanta desconfianza hacia las fuentes tradicionales de información, que el público acaba por rendirse y desconectarse. Mientras los partidarios de ambos bandos emplean un lenguaje incendiario en la interminable batalla por captar la atención algorítmica, la gente común, que no está especialmente comprometida ni informada, se insensibiliza y se agota. Y este contexto social permite a los autoritarios ejercer control sin necesidad de recurrir al terror. Incapaces de conocer la verdad, corremos el riesgo de perder la libertad. “Si todo el mundo te miente constantemente, la consecuencia no es que termines creyendo las mentiras, sino que nadie cree ya en nada”, dijo la filósofa política Hannah Arendt al final de su vida. “Y un pueblo que ya no puede creer en nada no puede decidirse. Se le priva no solo de su capacidad de actuar, sino también de su capacidad de pensar y de juzgar. Y con un pueblo así, puedes hacer lo que quieras”.

Estas son las características del Estado autoritario moderno. Todas ellas existen hoy en este país. Los controles sobre el poder del presidente Donald Trump, ya sea en el marco de la ley y del gobierno constitucional o en el de la sociedad en general, se han debilitado tanto que puede hacer prácticamente lo que quiera. Envía policías enmascarados a sacar gente de las calles sin causa probable para arrestarla, hacerla desaparecer en prisiones secretas y deportarla a países aleatorios. Despide a funcionarios públicos experimentados y patriotas, y los sustituye por lacayos sin cualificación. Acepta sobornos abiertamente de países extranjeros y de intereses empresariales estadounidenses en forma de un jet de lujo o una meme coin. Ordena a las empresas de medios que dejen de criticarlo, o de lo contrario… —y muchas de ellas obedecen.

Algunos de estos actos han sido bloqueados temporalmente por jueces de instancias inferiores, pero una y otra vez la Corte Suprema se ha convertido en el muro de contención contra la rendición de cuentas presidencial, mientras que el Congreso, dominado por los republicanos, abraza su propia impotencia. A veces parece que el único límite al poder de Trump es su propia capacidad de atención.

Un pequeño incidente puede revelar una verdad mayor sobre la condición real de un país. La semana pasada estuve en Ohio para dar una charla, y durante la cena un profesor mencionó una carta reciente del Departamento de Educación en la que se anunciaba que los fondos federales de trabajo-estudio ya no cubrirán empleos cívicos no partidistas, como el registro de votantes, porque son “actividad política”. El gobierno justificó la prohibición afirmando que los empleos de trabajo-estudio deberían proporcionar “experiencia laboral real relacionada con el área de estudio del estudiante siempre que sea posible”. Pero como me dijo el profesor: “La participación electoral no partidista es “experiencia laboral real relacionada con el área de estudio” de alguien que se especializa en ciencias políticas o de cualquiera que estudie para ser un ciudadano activo en una sociedad libre”. La administración Trump no solo retira dinero federal para chantajear a las instituciones de educación superior y obligarlas a suprimir ideas y políticas que no le gustan. También busca desalentar cualquier activismo cívico que no controle.

A la mañana siguiente, una bibliotecaria local me habló de un cambio inquietante en su trabajo. La biblioteca del pueblo solía ser un lugar ruidoso, pero en los días posteriores al asesinato de Charlie Kirk, la gente había empezado de pronto a hablar en susurros. En todo el país, funcionarios republicanos electos y guardianes en línea estaban elaborando listas negras de delincuentes de la palabra. El vicepresidente J. D. Vance sugirió que la Primera Enmienda debía suspenderse para los académicos con pensamientos “incorrectos”. Trump amenazó a periodistas y comediantes por no mostrar suficiente respeto hacia Kirk y hacia él. Se instaló un frío palpable, y hasta los usuarios de una pequeña biblioteca de Ohio temían ser escuchados.

Este clima mental revela tanto como cualquier cosa que ocurra en Washington. Puedes sentir el inicio del autoritarismo en tu sistema nervioso central: conmoción, incredulidad, miedo, parálisis. Las normas y reglas familiares se desintegran cada día, pero las consecuencias últimas siguen siendo inciertas, y los estadounidenses no saben cómo evaluar el peligro. No hemos vivido bajo autoritarismo. No hemos experimentado un nivel semejante de polarización y odio sostenido desde los tiempos que precedieron a la Guerra Civil. Durante la era de McCarthy, se arruinaron carreras y vidas, pero la Casa Blanca no encabezaba la jauría persecutoria.

Y, sin embargo, los Padres Fundadores advirtieron una y otra vez sobre la llegada de un demagogo autoritario. Redactaron una Constitución que pensaban sería la mejor defensa contra él. En 1838, un joven Abraham Lincoln dijo que la república nunca sería derrocada desde el exterior: “Si la destrucción ha de ser nuestra suerte, debemos ser nosotros mismos su autor y consumador. Como nación de hombres libres, debemos vivir por siempre o morir por suicidio”. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo hemos permitido que esto ocurra? Porque no es solo que nos lo estén haciendo: lo estamos haciendo nosotros mismos.

Alexis de Tocqueville, el aristócrata francés que vino a Estados Unidos en la década de 1830 para estudiar esta nueva forma de gobierno, escribió que la clave para mantener la democracia en el país, más allá de sus ventajas físicas y de su riqueza, más allá de la sabiduría de su Constitución y sus leyes, eran las “costumbres” de su pueblo: sus hábitos e ideas; sus decisiones; su participación activa en la vida cívica; su capacidad emocional de autocontrol, responsabilidad y tolerancia —lo que Tocqueville llamaba sus “hábitos del corazón”—. Estos hábitos deben adquirirse y practicarse, y son tan fáciles de perder como de aprender. En muchos sentidos, la democracia no es una forma natural de gobierno. A lo largo de la historia humana ha sido la excepción. La mayoría de las sociedades han sido gobernadas, o han permitido ser gobernadas, por una sola clase, facción o persona. El autogobierno del pueblo entero es contraintuitivo, igual que la libertad de expresión para ideas repugnantes, y es difícil. Walter Lippmann escribió una vez: “Los hombres harán casi cualquier cosa antes que gobernarse a sí mismos. No quieren la responsabilidad”.

Hoy, en la vida pública, y especialmente en el infierno de las redes sociales, nuestros hábitos del corazón tienden a ser desenfrenados, intolerantes, desdeñosos. Con la ayuda de los algoritmos adictivos de las Big Tech, hemos perdido el arte del autogobierno: la capacidad de pensar y juzgar; las habilidades de diálogo, argumentación y compromiso; la creencia en valores liberales básicos. Hace cinco años, en medio de las protestas por la muerte de George Floyd, ayudé a redactar una declaración bastante anodina en defensa de la libre investigación, firmada por más de 150 escritores, artistas e intelectuales. Sin usar la expresión, criticaba la cultura de la cancelación. Casi inmediatamente después de su publicación en Harper’s, la declaración se convirtió en la “notoria” Carta de Harper’s, objeto de una furiosa condena por parte de periodistas y académicos, que la calificaron como el escándalo elitista de quienes se escandalizan con facilidad y como una excusa para el fanatismo. Ese torrente de abusos vino de la izquierda, que ya no creía en la libre investigación. Los de la derecha arremetieron contra los puritanos progresistas y se declararon militantes por la libertad de expresión, incluso —y sobre todo— para el odio y la mentira.

Desde el regreso de Trump al poder, y con el asesinato de Kirk, los papeles se han invertido por completo. La izquierda, que no hace mucho había perfeccionado la cancelación patrocinada por las turbas, está (con razón) indignada ante la cultura de la cancelación impuesta desde arriba por la administración Trump. Mientras tanto, aquellos antiguos absolutistas de la libertad de expresión —Trump, Vance y Stephen Miller— se han convertido en grandes verdugos de los delitos de pensamiento. Si hoy se redactara una nueva Carta de Harper’s en defensa del valor de la libre investigación, muchos de los críticos más feroces de la carta original se apresurarían a firmarla. La hipocresía en torno a la libertad de expresión es un síntoma de la descomposición democrática que hace posible el autoritarismo.

Al mismo tiempo, la violencia política se eleva como una tormenta oscura en todo el país —en Pensilvania y Minnesota, en Washington, San Francisco y Atlanta, y ahora en Utah—. El disparo que mató a Charlie Kirk mientras debatía con un grupo de estudiantes universitarios representó el peor tipo de fracaso en una democracia: una bala que silencia la palabra. Solo el tirador carga con la culpa. En un mensaje de texto a su compañero de cuarto y pareja, el sospechoso escribió sobre Kirk: “Ya había tenido suficiente de su odio. Hay odios con los que no se puede negociar”. Así borró la línea entre palabra y acción que nos impide destruirnos a nosotros mismos.

La relación entre nuestro discurso degradado y esta epidemia de ataques no es simple ni directa. Una plaza pública en la que una minoría de estadounidenses, divididos en bandos mutuamente odiados bajo el hechizo maligno de líderes hambrientos de poder y de influyentes en busca de lucro, se deshumanizan rutinariamente unos a otros, es el escenario obvio para que unas cuantas almas perdidas crucen la línea hacia el asesinato. Pero la mayoría de los estadounidenses todavía sabe distinguir entre palabras y violencia. La mayoría reaccionó al asesinato de Kirk con horror y dolor, junto con el temor a una inminente espiral descendente. La mayoría sigue siendo sensata, sigue siendo decente, no quiere ver a sus adversarios muertos, no quiere una guerra civil.

Sin embargo, la lógica de la polarización algorítmica parece ineludible. A las pocas horas del asesinato, algunos individuos justificaron, e incluso celebraron, la muerte de Kirk en internet. Luego, la administración Trump hizo lo que nunca ocurrió tras los asesinatos de JFK y Martin Luther King o el atentado contra Reagan: utilizó un crimen terrible como pretexto para silenciar la disidencia y aplastar a la oposición, exactamente lo que cabría esperar de un régimen autoritario. El domingo pasado, cuando decenas de miles de personas de todo el país se reunieron en Arizona para recordar a Kirk, un servicio religioso se transformó en un mitin auspiciado por el Estado en favor de un nacionalismo cristiano radical. La viuda de Kirk, Erika, entre lágrimas, perdonó a su asesino; pero Miller, asesor principal del presidente, con gesto iracundo y el cuello tenso, prometió venganza contra unos “enemigos” innombrables, y el propio Trump proclamó orgulloso su odio hacia sus opositores. ¿Qué palabras pesaron más? ¿Fue todo un espectáculo sórdido o el inicio de una campaña de represión generalizada?

Quizá lo que estamos viendo, en este país y en todo el mundo, sea un regreso a la norma. Quizá no debería sorprendernos que, tras dos siglos y medio —aproximadamente la duración de la república romana en su apogeo—, la democracia estadounidense esté desapareciendo. Al acercarnos al 250 aniversario de la Declaración, las ideas universales de los documentos fundacionales parecen haber perdido su fuerza sobre muchos estadounidenses, especialmente los más jóvenes.

Durante muchos años, figuras prominentes de la izquierda, sobre todo en colegios y universidades, se han dedicado a mostrar todas las formas en que esos ideales nunca fueron universales: las verdades abstractas de la Declaración eran falsedades, disfraces de estructuras de opresión que perduran hasta hoy. En la derecha populista-nacionalista, las palabras más grandes de la historia política —“todos los hombres son creados iguales”— están ahora tan condicionadas por reservas que casi podrían suprimirse. Vance quiere “redefinir la ciudadanía estadounidense” como una jerarquía en la que las ideas universales de la Declaración valen menos que el número de generaciones muertas en el panteón familiar. Esto me impulsa a repetir lo que Lincoln dijo de los reaccionarios de su tiempo: “Preferiría emigrar a un país donde no pretendan amar la libertad; a Rusia, por ejemplo, donde el despotismo puede tomarse puro, sin la vil aleación de la hipocresía”.

El filósofo John Dewey creía que la democracia no es solo un sistema de gobierno, sino una forma de vida que permite la plena realización del potencial de cada ser humano. A mí me concedió más de medio siglo para beneficiarme de ella en el país que prácticamente inventó la democracia. Me parte el alma pensar que mis hijos quizás no tengan la misma oportunidad. ¿Qué podemos hacer para evitar que el autoritarismo se convierta en nuestra forma de vida? ¿Cómo podemos cambiar los hábitos de nuestro corazón y de nuestra sociedad?

Los extranjeros se sorprenden de que los estadounidenses estén permitiendo que un autoritario les robe su valiosa herencia de nacimiento. Yo también me sorprendo, pero reconozco que no tenemos experiencia en resistir este tipo de gobierno. Así que podemos estudiar lo que han hecho las personas comunes que viven bajo otros regímenes autoritarios modernos: testificar, protestar, alzar la voz y burlarse con maneras creativas que capten la imaginación popular. Los políticos pueden postularse para cargos públicos, los abogados pueden demandar, los periodistas pueden investigar, los artistas pueden dramatizar, los académicos pueden analizar. Los estadounidenses ya están haciendo estas cosas, pero hasta ahora nada de eso ha marcado gran diferencia porque el público no se involucra, y sin el público de su lado los opositores al autoritarismo son demasiado débiles para ganar.

La mayor tentación y el mayor peligro es retirarse a un mundo privado propio y esperar a que pase la tormenta.

Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, apareció recientemente en The Joe Rogan Experience. Cuando Rogan planteó la idea de un presidente de IA, Altman imaginó un sistema capaz de hablar con todos, comprenderlos profundamente y luego “optimizar las preferencias colectivas de la humanidad o de los ciudadanos de EE. UU. Eso es increíble”.

Desconfío de cualquiera que proponga ser gobernados por una máquina que lo ha convertido en multimillonario. Recuerdo el sueño utópico de Mark Zuckerberg sobre una plataforma que crearía un mundo más abierto y conectado, uniendo a la humanidad más allá de las líneas tribales, quizá incluso poniendo fin a las guerras en Oriente Medio. El daño imprevisto que las redes sociales han causado a la democracia probablemente sea superado por el que cause la inteligencia artificial. No solo sustituirá un algoritmo por nuestra capacidad de tomar decisiones. Viene a reemplazarnos: a ser nuestro terapeuta, nuestro médico, nuestro maestro, nuestro amigo, nuestro amante, nuestro presidente. Pero si un día un chatbot escribe un poema mejor que Frost o Bishop, seguirá siendo inútil: solo la intención humana, la búsqueda de sentido y el esfuerzo por llegar a otros son los que dan valor a un poema. No hay arte sin nosotros.

Los chatbots se alimentan de un anhelo que parece existir en nosotros por librarnos de nuestra propia humanidad, como si ser humano fuera demasiado difícil, demasiado problemático: tener que pensar y juzgar por nosotros mismos, definir quiénes somos y qué creemos, soportar el dolor inevitable de la conciencia y del amor por otro ser humano. Ese anhelo parece hoy especialmente intenso.

Así, la inteligencia artificial promete hacer lo que hace un régimen autoritario: ocupar nuestro lugar. Son dos caras de la misma moneda —una política, la otra tecnológica—, ambas renuncias a la posibilidad humana. Estamos entregando nuestra capacidad de actuar como agentes libres en una democracia al mismo tiempo que construimos máquinas que nos quitan la capacidad de pensar y sentir.

La Declaración de Independencia y los demás documentos fundacionales se basaban en una fe filosófica en la razón y la libertad humanas. Casi al final de su vida, Jefferson escribió en una carta: “No conozco ningún depósito seguro de los poderes últimos de la sociedad más que el propio pueblo; y si creemos que no están lo bastante ilustrados para ejercer su control con una discreción saludable, el remedio no es quitárselo, sino informar su discreción mediante la educación. Este es el verdadero correctivo de los abusos del poder constitucional”.

¿Qué significa estar educado para una sociedad libre? Esta solía ser la misión de las escuelas estadounidenses: formar un tipo especial de persona, un ciudadano democrático. En muchos sentidos, nuestros colegios y universidades han fracasado en esta tarea. Se han vuelto prohibitivamente caros, al tiempo que crean una nueva aristocracia de titulados que ha agravado la desigualdad económica y la polarización política. Han gastado su dinero en administradores y gimnasios mientras recortaban programas enteros de humanidades y ciencias sociales. Esos programas comparten parte de la culpa de su propia desaparición: se volvieron tan opacos y politizados que parecían irrelevantes, cuando no hostiles, para la sociedad en general. Algunas cosas son ciertas aunque la administración Trump también las diga: la academia se ha vuelto inhóspita para las opiniones conservadoras. Cuando más de la mitad de tus compañeros tienen miedo de decir lo que piensan, hay demasiada ortodoxia y muy poca libertad de expresión.

Estar educado para la democracia significa escuchar opiniones distintas, incluso perturbadoras; buscarlas, debatirlas, aprender de ellas, tal vez dejar que cambien tu manera de pensar, sin ceder un ápice al deterioro de la democracia. Eso requiere práctica, y creo que es más probable que ocurra cuando nos encontramos cara a cara con amigos, desconocidos e incluso enemigos. No hay escapatoria de nuestros teléfonos, como tampoco la habrá de la IA, que pronto se filtrará en todos los pliegues de nuestra vida, sin duda haciendo tanto bien como daño. Pero tenemos que resistir su tiranía, que amenaza nuestra libertad tanto como el régimen autoritario que ahora se afianza.

* Artículo original: “America’s Zombie Democracy”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.

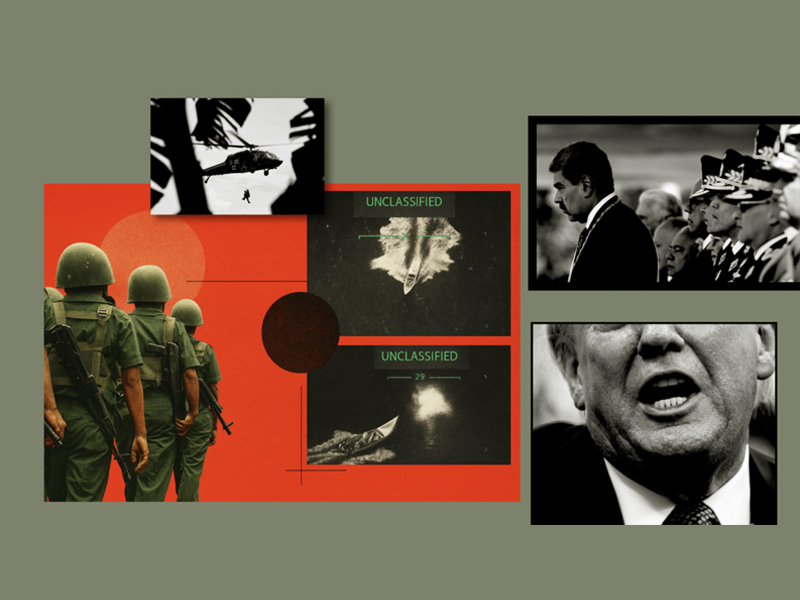

Petróleo del Caribe: ¿Prepara Trump una guerra contra Venezuela?

Por Klaus Dodds

Trump está preparando las condiciones para una escalada con un objetivo claro: asegurar el dominio total de Estados Unidos sobre su hemisferio.