La gran ironía de los regímenes totalitarios es que gran parte del éxito en sus respectivos pueblos, y la lealtad de estos, lo han conseguido por la sensación de seguridad inmediata que ofrecen, a través de fórmulas aparentemente rápidas y fáciles de hacer.

El “futuro” inasible e impredecible se trasviste de “ahora”. La emoción se enmascara de razón. El egoísmo, el egocentrismo y la ambición se escudan tras el servicio público y la devoción patriótica. La servidumbre es camuflada de participación. La obediencia acecha tras el antifaz del agradecimiento. Todos los problemas parecen solucionarse con breves chasquidos de dedos, un acto de prestidigitación política menos ingenuo y más complejo de lo que aparenta.

El triunfo, la trascendencia y la justicia, de repente están al doblar de la esquina. Palpables, ciertos, concretos. Tienen rostros. Casi siempre una sola faz: la del gran y amado líder, en quien se diluyen la patria, el estado, la nación, la historia y el pueblo. Una maniobra de simplificación monstruosa. La unificación total desecha, como absurdos históricos, todas las posibilidades de pluralidad, oposición, disenso, polémica e impugnación.

El totalitarismo es (o pretende ser) una operación de alta densificación sociopolítica y cultural en un núcleo compacto, inexpugnable, sin holguras ni resquicios. Un proceso de repliegue implosivo, un big crunch nacional que falla (siempre) por su incapacidad de alcanzar la fijeza absoluta del perpetuum inmobile.

El cine ha servido tanto para enaltecer como para diseccionar los totalitarismos y sus correspondientes líderes. Las imágenes en movimiento han marchado a favor y/o en contra de los rumbos marcados por estas personalidades crueles y, a la vez, abrumadoramente seductoras. Aquí se lista una muestra para nada canónica de películas sobre el tópico. Una muestra que no busca dictar, sino, en el mejor de los casos, provocar desacuerdos:

1. El triunfo de la voluntad (Leni Riefenstahl, 1934)

El triunfo de la voluntad (o más bien del voluntarismo), realizada en los albores de la hegemonía nazi en Alemania, es la puesta en escena ideal del totalitarismo como espectáculo abrumador, exaltación paroxística, epifanía orgásmica y eterna catarsis masiva. Es la sublimación última de la imagen del líder carismático y de la realidad toda como extensión y expansión de este. El líder como un ser ubicuo, omnipresente: eje, principio y final de una suerte de panteísmo político, donde todo es emanación suya.

A nivel anecdótico, el documental es un registro de las paradas, revistas y mítines del sexto congreso del Partido Nacionalsocialista, efectuado en Núremberg en 1934. Pero desde su propio título, que incluye el término “triunfo” (que también es noción, sensación, sentimiento y emoción), propone la conclusión festiva de una historia de reivindicación, lucha y resurrección, cuyo clímax había sido el nombramiento de Adolf Hitler como canciller imperial, führer absoluto de Alemania, y la consecuente nazificación del país.

El triunfo de la voluntad es una extroversión pantagruélica. Su tautología icónica (donde la severa esvástica nazi se reitera ad infinitum en un mar de banderas y estandartes) y su vacuidad discursiva (pletórica de reafirmaciones patrióticas, de apologías partidistas y personales emitidas a puro alarido), en vez de agotar y aburrir a los potenciales públicos con tanto de lo mismo plano tras plano, consiguen justamente lo contrario.

El triunfo… deviene un maremágnum hipnótico que obliga a mirar y a impresionarse, que aturde y emociona, que pulveriza la individualidad, la avergüenza, la ahoga en el océano del bien común, en ese océano que es Alemania, que es el Partido Nazi, que es el Nacionalsocialismo, que es la raza pura, que es Hitler.

Para los propósitos de los gestores del documental, todo esto es lo mismo. Una misma esencia, una misma mónada altamente concentrada. Indivisible. Intransigente. Inobjetable. Absoluta. Total. Y gracias a los constantes paneos y travellings sobre las infinitas tropas y contingentes de jóvenes militantes, la mónada se hace dinámica, bullente. Siempre en movimiento. Aplastante en su marcha hacia adelante, hasta que circunvale el globo terráqueo y lo sature.

Los escenarios donde se despliega la comedia histérica, son portentosos. Sólidos, asépticos y llanos como los discursos monocordes para los que sirven de tribunas. Memorables, casi memorizables, tanto como la esvástica perenne y las águilas que la custodian. A la vez, no distraen la vista del líder y su séquito partidista. Son una arquitectura y una escenografía que no tienen valor artístico intrínseco, sino que tributan a la glorificación propagandística, sumándose a la exaltación patriótico-hitleriana.

Tales espacios están fotografiados por Sepp Allgeier y Franz Weihmayr como bóvedas inconmensurables y pedestales olímpicos. El líder y su cohorte reinan sobre estas cumbres, que parecen escaladas gracias a fuerzas y voluntades supra humanas. Cada uno es un übermench autoconstruido, lúcido e iluminado.

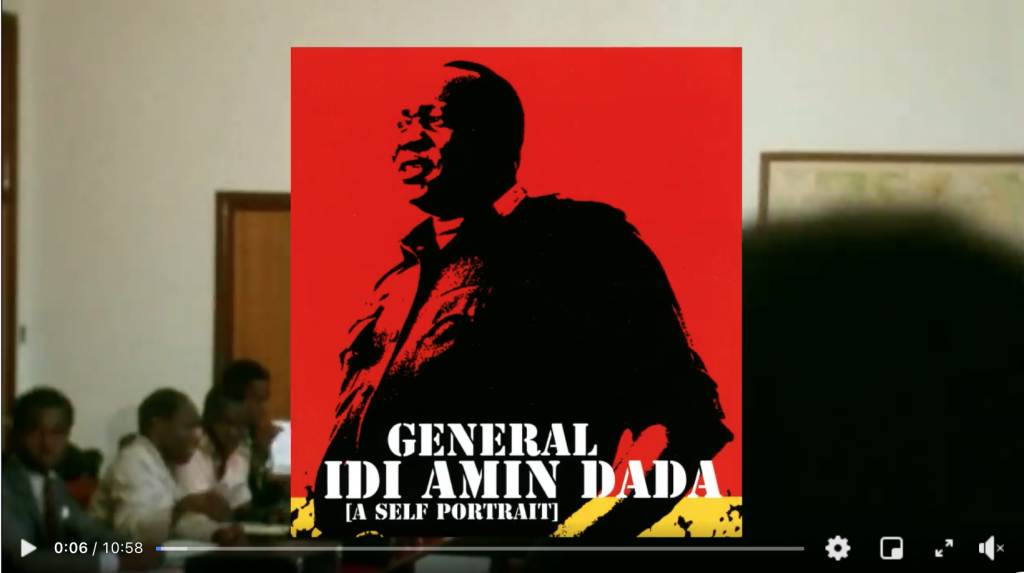

2. General Idi Amin Dada: Un autorretrato (Barbet Schroeder, 1974)

A partir del registro de una infructuosa y patética cadena de intentos de su protagonista por auto representarse como un líder preclaro, omnisciente, poderoso y de alta influencia global, esta película traza un retrato de un ser de extrema ridiculez y maldad.

Más terrible mientras más incoherente (hasta lanzarse de lleno a los terrenos de la pura jerigonza y la extravagancia). Más peligroso mientras más lastimosamente busca engranar sandeces y hacer pasar por una fuerza militar poderosa a un ejército de soldados desarrapados y cachivaches inútiles. Más perverso mientras más entreteje sus alucinadas elucubraciones sobre el estado del mundo y sus infantiles planes de invasión a un Israel que ni sabe que lo tiene como enemigo jurado e inminente conquistador. Más espantoso mientras más ambiguo se muestra en su línea ideopolítica, que no es de izquierda ni de derecha (admirador tanto de Mao y los estados árabes, como de Hitler y su antisemitismo).

El general Amin, como se autotitula todo el tiempo este ser de conducta enajenada ante la cámara de Néstor Almendros, reinó entre 1971 y 1979 sobre la nación africana de Uganda, sometiéndola y precipitándola a un abismo de pobreza y exterminio. Para esto no se necesita ninguna base argumental compleja (como la que Amin ofrece a los realizadores con verdadera desesperación, en el peor inglés posible): quien todo lo resuelve lanzando al Nilo los cadáveres de sus opositores políticos y étnicos, y hasta de los miembros de su propio gabinete, es alguien en esencia simple, que se basta de impulsos y caprichos elementales para someter a sus congéneres.

Amin solo desea dominar sus predios, pero también ser adorado por sus víctimas y por el resto del mundo. Un infinito complejo de inferioridad se revela a flor de piel, plano tras plano. Tras su rostro abisal, de falsa afabilidad y hasta de falsa personalidad, se intuye la total ausencia de empatía: rasgo común a todos los dictadores y tiranos.

El general Amin es una caricatura excesiva hasta lo surreal, con todo y la Suicide Revolutionary Jazz Band (tal reza el banderín identificativo que aparece en uno de los planos introductorios de la película, para dar plena idea de las lógicas a las que se enfrentará el espectador) que corre con parte de la banda sonora del documental. También es un muestrario casi didáctico de las taras y vicios típicos de los gobernantes totalitarios: ego desmedido, tozudez y necedad inexorables, complejo deífico; estatus superior a cualquier legislación, carta de derechos ciudadanos o carta magna; y auto justificación constante acerca de la nobleza que guía sus actos.

3. Arrepentimiento (Tengiz Abdulaze, 1984)

El director de cine Tengiz Abdulaze era georgiano, igual que Iósif Stalin y Lavrentiy Beria, el omnipotente jefe de la NKVD estalinista. Casi le asistió un derecho geopolítico para filmar Arrepentimiento, su último largometraje de ficción, protagonizado por un mofletudo tiranuelo pueblerino que resulta un híbrido entre Adolf Hitler, con su distintivo bigote de mosca —la dimensión satírica del personaje también recuerda al Adenoide Hynkel de El gran dictador (Charles Chaplin, 1940)—, Benito Mussolini, y los referidos Stalin y Beria.

Esta suerte de precursora del “cine de la Perestroika” fue prohibida en su año de realización y postergada hasta 1987, cuando se convirtió en uno de los imagos de la Glásnost por el retroactivo y punzante ajuste de cuentas al autoritarismo soviético, que tuvo su magna sublimación en Stalin (cuyos pecados no caducan ni proscriben, ni se pueden barrer bajo la alfombra junto al cadáver del camarada que murió plácidamente en su mullida cama).

Menos de una década antes de la realización del filme, murió también el español Francisco Franco: tras una larga agonía física, pero impune. Lo cual lo suma al ramillete alegórico que es el ficticio Varlam Aravidze (interpretado por Avtandil Makharadze) de Arrepentimiento. La reciente exhumación-expulsión de Franco del honorario Valle de los Caídos —igual que fuera removido Stalin del Mausoleo de Lenin en 1961, como declaracion de principios de la desestalinización— lo acerca también a la trama de la película soviética, en la que una de las víctimas, Ketevan Barateli (interpretada por Zeinab Botsvadze), tras la muerte del camarada Varlam, se empecina en desenterrar el cadáver y depositarlo de pie, tieso, en el patio de su mansión.

Una y otra vez lo entierran sus acólitos y familiares. Una y otra vez la mujer, huérfana de padre y madre por los dictados de Varlam, lo desentierra. Apresada y juzgada, Ketevan jura desde el banquillo que, mientras ella viva, lo seguirá desenterrando para mantener los restos expuestos, pestilentes y corrompidos, sin descanso. Para evitar a toda costa que la memoria sea sepultada junto con el cadáver; para evitar que la muerte acalle los testimonios de los exiliados y los ejecutados sin juicio ni piedad, pues “a veces un muerto es mejor que miles de personas vivas”, tal como se declara conmiserativamente en la despedida de duelo de las escenas iniciales, junto al ataúd de Varlam, sitiado por un atorrante cerco de rosas rojas que semeja, en menor escala, al agobiante jardín alrededor del féretro de Stalin.

Con el deceso se pudre la carne pero inicia el legado, que se rizomatiza en herederos de sangre y de principios. Varlam, desde el pasado, atormenta a su hijo Abel (igualmente interpretado por Makharadze) y a su nieto Tornike (Merab Ninidze), dictando y emponzoñando sus respectivos destinos. Rusia y sus antiguos satélites son países de sombras muy largas, como la de los Varlam reales; sombras que se expanden hasta el presente y amenazan el futuro.

4. La muerte del estalinismo en Bohemia (Jan Švankmajer, 1990)

Realizado bajo los influjos de la Revolución de Terciopelo que marcó el fin de la hegemonía del Partido Comunista en Checoslovaquia, este cortometraje presenta uno epígrafe aclaratorio, justo detrás del título, que reza: “Una obra de agitprop”. O lo que es lo mismo: alarido puro, obviedad arrebatada, frenesí hirviente.

Además de satirizar y apropiarse de las formas y maneras de un “género” o modo audiovisual eminentemente comunista, de auténtica génesis bolchevique, Švankmajer también parece auto otorgarse licencia para largar una enardecida catarsis contra el influjo estalinista que cambió la suerte de su país tras la Segunda Guerra Mundial. Sin sutilezas, genera e imbrica imágenes lancinantes, virulentas, chocantes, furiosas, parciales, tendenciosas.

Stalin es (re)presentado como una versión masculina, marmórea y bigotuda de la Equidna griega: la “madre de los monstruos”, de cuyas fértiles entrañas emerge una prole de dirigentes encabezados por Klement Gottwald, líder del Partido desde 1929 y presidente de la nación desde 1948 hasta que (como es bastante común para este tipo de dirigentes) solo la muerte lo relevó del cargo.

Una vertiginosa foto-animación repasa y revisa los procesos de transmutación política socialista, pletóricos de entusiastas actos masivos y triunfalistas iniciativas industriales. En llamativo contraste con la alienación de la producción capitalista de bienes en serie, criticada por Charles Chaplin en Tiempos modernos (1936), Švankmajer plantea otro antípoda: la producción seriada de hombres-masa, de proletarios instantáneos, estandarizados, maleables. Hechos además de una arcilla que permite que sean reciclados, des-creados, retornados a la argamasa original e indefinida cada vez que sea necesario para las causas superiores del Partido omnipotente. Y también, siempre que demuestren ser malos jugadores en el juego de los cumplimientos, los sobrecumplimientos, los planes económicos y las obras a inaugurar en fechas patrióticas.

En el mismo año 1953 la muerte devora a Stalin y a Gottwald, y el georgiano se convierte desde entonces en una esencia invisible, pero presente. A pesar de la desestalinización de Nikita Jruschov. Llega Leonid Brézhnev en 1964, y llega 1968 con su primavera terrible. A la foto de este otro regente comunista, Švankmajer le hace crecer el característico bigote de cosaco de Stalin. La llamada Doctrina Brézhnev (equivalente zurda de la Doctrina Monroe y su América para los americanos: Europa del Este para los comunistas) es continuidad orgánica del imperialismo estalinista. En la película, unos rodillos ruedan sin obstáculos por una calle adoquinada, aplastando latas y muradas de piedras.

La era socialista es sustituida por un periodo de reafirmación nacionalista, ante el cual el realizador no peca de ingenuidad entusiasta por un futuro luminoso (ya ha aprendido demasiado lo que cuestan los regímenes de futuros luminosos). Švankmajer cierra su relato con la perennidad alarmante de la matriz estalinista, lista para seguir pariendo monstruos.

5. Adiós a mi concubina (Chen Kaige, 1993)

Adiós a mi concubina es, sobre todo, una historia de amor imposible, un amor que no encuentra terreno, época o ideología fértil para realizarse. Ni siquiera en la danza de disfraces, en el juego mágico de roles que es la Ópera de Beijing, donde viven y trabajan durante toda su vida la pareja de protagonistas: Cheng Dieyi (Leslie Cheung) y Duan Xiaolou (Fengyi Zhang). El relato recorre un segmento definitorio de la historia nacional: entre los años veinte y la Gran Revolución Cultural Proletaria desatada por Mao Tse-Tung en 1966, con la Segunda Guerra Mundial de por medio.

Dieyi, homosexual embozado, interpreta con excelencia a la concubina Yu, precisamente en la ópera Adiós a mi concubina, donde Xiaolou, heterosexual rústico y mujeriego, encarna a su pareja, el trágico Rey de Shu. La amistad entre ambos, forjada desde la niñez, deviene en el amor no correspondido de Dieyi por Xiaolou. Ambos hallan su verdadera realización en los escenarios, donde repiten hasta el infinito la historia de la fidelidad suicida de Yu por el rey derrotado. Viven la ópera e interpretan la vida común, llena de represiones y pasiones mezquinas. Se explayan libres en la suntuosa representación, pero sufren los grilletes de la realidad.

Mientras cantan e interpretan una leyenda tradicional, milenaria, China se cierra sobre ellos. Se les abalanza, se les derrumba, es invadida, militarizada, sajada por una guerra civil, fracturada por el odio ideológico y el terror revolucionario de Mao. En nombre de la justicia, la Revolución Cultural proscribe el arte operático, lo extermina en linchamientos sumarios llenos de furia populista, mientras busca sustituirlo por escaramuzas musicales subordinadas a propósitos propagandísticos. El Gran Salto Adelante ya había quitado el pan de las bocas chinas; ahora la Revolución Cultural buscaba suprimir la sensibilidad y la individualidad, sustituyéndolas por una multitud uniforme y uniformada con ropas mustias.

Los colores refulgentes de la Ópera no tienen cabida en esa monocromática y lacónica China, modificada a imagen y semejanza de un líder poco apegado al baño e infectado de gonorrea. La épica, la lealtad, la realeza y el amor de pareja son rezagos del pasado egoísta, superado por el presente adocenado y consagrado a la Nación / Patria / Estado / Camarada Líder. Todos en uno y uno para todos.

El pueblo enardecido lanza la Ópera a la vergüenza pública; todos sus actores y técnicos son vejados y condenados. Bajo presión de muerte, Dieyi y Xiaolou se traicionan, se delatan, se sacrifican para salvarse, en contraposición a las actitudes y principios de sus personajes de concubina y monarca. La realidad se consuma como pesadilla. Solo les queda la fidelidad inconmovible de los amantes legendarios.

6. Kandahar (Mohsen Makhmalbaf, 2001)

Kandahar muestra un país de mutilados. A los hombres les faltan las piernas y las manos a causa de las minas que envenenan los suelos del Afganistán dominado por los talibanes. A las mujeres les han amputado sus rostros, sus identidades, sus imágenes: las burkas totales las convierten en crisálidas enquistadas. Son fantasmas más sutiles y herméticos que los propios espejismos del desierto árabe donde viven.

Nafas (Niloufar Pazira), la protagonista, es una mujer afgana emigrada a Canadá, de profesión periodista, vocación emancipatoria y mirada crítica sobre la situación de las mujeres en su nación de origen. Nafas regresa a Kandahar, uno de los epicentros del fundamentalismo islámico y de las guerras afganas, para reencontrarse con una hermana que le anunció (por medios misteriosos, casi surreales) que iba a suicidarse con el último eclipse del siglo XX.

La hermana ha perdido también sus piernas debido a una bomba enmascarada en una muñeca con la que se topó en su infancia. Motivo más que personaje, y ausencia perenne tan palpable como la arena sempiterna que desanda Nafas, la hermana revela así una dualidad de género (mujer oculta, hombre mutilado) que la eleva a las dimensiones de símbolo nacional, por encima de las infranqueables murallas sexistas que rigen las vidas afganas.

Kandahar es una road movie (quizás en una variante más específica que pudiera catalogarse como desert movie) y a la vez la crónica de un retorno. Que a la vez es peregrinación. Que a la vez es inmolación. Que a la vez es solidaridad y sororidad. Que a la vez es orgánica declaración patriótica.

Nafas no viste como mero camuflaje la Iron Maiden de tela que es esta burka asfixiante e intransigente, sino que la asume voluntariamente como tela de arpillera expiatoria de las condenas que penden sobre las mujeres afganas. Y sobre la matria toda que es el Afganistán, personificado en la hermana ignota que la aguarda en Kandahar.

En su periplo al corazón del país, Nafas es acompañada y auxiliada por otras víctimas del totalitarismo religioso: un niño expulsado de una escuela por no saber recitar el Corán, un estadounidense negro que participó en las contiendas locales en busca de una fe que se le escapa, un estafador manco y de poca monta que trata de vender unas prótesis de piernas que logró birlarle a médicos de la cruz roja. Son otros mutilados, otras víctimas propiciatorias, apóstoles inconscientes del sacrificio de la retornada.

Kandahar hubo de ser filmada en Irán, aunque el equipo de Makhmalbaf logró rodar en secreto en zonas de Afganistán, robándole imágenes a un mundo que se ocultaba entonces bajo una fe avasalladora, anuladora de voluntades, represora de individualidades e identidades bajo una burka de densidad infinita.

7. Persépolis (Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, 2007)

Como la afgana Nafas de Kandahar, y como la propia actriz, Niloufar Pazira, la artista iraní Marjane Satrapi hubo de emigrar de su país natal tras la consolidación de un régimen reaccionario y fundamentalista que también degradó a la mujer a la escala social más baja, subordinada y sin apenas derechos.

Ya residiendo en Francia, Satrapi volcó en Persépolis —novela gráfica por entregas (Editorial L’Association, 2000-2003)— sus memorias infantiles y juveniles sobre de la Revolución Islámica de 1979, que irrumpió en su cosmos íntimo y familiar (pletórico de luchadores revolucionarios y comunistas, contrarios a la dinastía Pahlaví reinante en Irán) cuando tenía solo diez años. Luego, este testimonio de crecimiento y asedio fue adaptado al cine.

El cuerpo de Marjane, sus sentidos y deseos, cambian a lo largo del relato con la misma vertiginosidad que cambió Irán, un país que mudó de una monarquía a una república islámica fundamentalista de hombres barbados y mujeres momificadas en burkas puritanas; de los excesos cortesanos a la templanza implacable, sufriendo de paso una mortífera guerra fronteriza (cuya cosecha superó el millón de muertes y millares de presos políticos dentro del propio Irán, ejecutados por lotes en 1988) con el Iraq de Saddam Hussein.

Los rectores de la nación mantuvieron en realidad dos contiendas simultáneas: contra los iraquíes y contra parte de su propio pueblo, al que buscaron engarzar en una horma moral y devota que siempre resultará estrecha, dolorosa y rígida. Marjane testificó muertes por las bombas extranjeras, a la vez que sufrió el encarcelamiento y deceso de parientes y amigos bajo las balas paisanas.

Persépolis no es un alegato heroico o libelista de una mártir o lideresa. Tampoco el legado de una víctima que reporta al pie de la horca. Es más bien el ejercicio evocativo de una persona/personaje más cercana al Dr. Zhivago de Boris Pasternak o al Sergio de Edmundo Desnoes: testigos obligados (por fatalidad o principios), y a la vez privilegiados, de procesos cataclísmicos y sus resonancias en los rincones de una sociedad que es sacudida hasta el tuétano.

Satrapi se coloca en un recodo microhistórico y asume la postura más legítima y honrada que existe: la experiencia personal, mezcla de sentimientos, emociones, nostalgias, sensaciones, afinidades, orígenes, rutinas, ocurrencias. Esta es la argamasa subjetiva con la que se va (re)construyendo la realidad, a la par de la realidad misma.

La niña, luego adolescente, luego mujer, trata sencillamente de sobrevivir, vivir, y de alguna manera ser feliz en medio de las arduas circunstancias que la acompañaron en su maduración como un ser tangencial, discreto, bastante privilegiado respecto a numerosos congéneres. Y su historia (cargada de cotidianidad, algo de humor y costumbrismo, pequeñas victorias y derrotas) resulta al final tan importante para entender el mundo como la historia de las estadísticas, las gestas, los poderes y los desastres.

8. Historias de la Edad de Oro (Hanno Höfer, Cristian Mungiu, Constantin Popescu, Ioana Uricaru, Rǎzvan Mǎrculescu, 2009)

El florecimiento del cine rumano, una de las fílmicas más sólidas de la contemporaneidad, coincide con el fin de su sistema socialista y del reinado de su último adalid filoestalinista: Nicolae Ceaușescu.

Una producción discreta, marcada por tímidos abordajes genéricos y épicos de claro hálito propagandístico, fue sustituida en la primera década del siglo XXI por la conocida como Nueva Ola Rumana: generación de cineastas y filmes descollantes por la intensa concisión narrativa; por un mínimo, áspero y a la vez complejo realismo; y por la orgánica combinación de sátira político-social, humor negro y revisionismo del periodo socialista. Lejos de cualquier libelismo apasionado y condenatorio, la deconstrucción íntima del entramado social se hace desde un extrañamiento irónico, y muchas veces hasta cínico.

Cristian Mungiu (4 meses, 3 semanas, 2 días, de 2007) es uno de los nombres cimeros de este fenómeno cinematográfico rumano. De su autoría son los guiones de los seis relatos que componen la película coral Historias de la Edad de Oro, que articula una suerte de cartografía tragicómica de la época que va desde finales de los años setenta hasta las postrimerías de 1989.

Aquel periodo, que en la propaganda de Ceaușescu era de radiante prosperidad y felicidad ciudadana, se revela en la película como una época plúmbea, descolorida, de suave melancolía y de perezosa y resignada supervivencia. Un estado de cosas donde la carestía era natural, y bajo cuya ya harapienta superficie homogénea, militante, feliz y comunista, se desplegaba una densa maraña alternativa de flujos de mercancías imprescindibles para sobrevivir, y de algunos que otros pequeños lujos necesarios para vivir.

La inicia serie con un sardónico y costumbrista retrato de la simulación institucionalizada (La leyenda de la visita oficial), que dialoga con clásicos como el español Bienvenido, Míster Marshall (Luis Garcia Berlanga, 1953), y con el cortometraje cubano Compacta y revolucionaria (Claudia Álvez, 2011). Le sucede una agridulce fábula sobre la fragilidad histérica de la representación (La leyenda del fotógrafo del Partido), del poder personalizado en el líder pretendidamente impoluto, superlativo y suprahumano, ante el pueblo que lo descubre en cada edición de los diarios como una constante iconográfica y noticiosa.

La leyenda del activista acuciador, la tercera historia, habla del abismal desfase entre los rumbos múltiples de una nación lógicamente plural (cada persona es un universo, cada comunidad es un cosmos cultural) y los designios de un poder centralizado, voluntaristamente apostólico y enajenado del “mundo real”, tras tantos años de contemplar y erotizarse con su propio ombligo. Le sigue La leyenda del policía codicioso: una simpática anécdota cimentada en el hambre y las privaciones cotidianas, las jerarquías sociales y las relaciones de poder a escala vecinal.

Las historias conclusivas, más extensas, tituladas La leyenda de los vendedores de aire y La leyenda del conductor cobarde, entenebrecen el registro jocoso de los cuatro relatos iniciales. Sus respectivos protagonistas buscan respirar entre los ya abundantes jirones en que se desmenuza rápidamente la lona de la carpa oficialista. Son timadores de poquísima monta, cuyos procederes “ilegales” revelan pliegues tan gangrenados del tapiz social(ista) como la contaminación no atendida del agua potable de una comunidad entera, y la escasez palmaria de productos básicos (que son exportados, en lugar de ser destinados a la población autóctona).

9. La imagen ausente (Rithy Panh, 2013)

Como Persépolis, La imagen ausente es un ejercicio de evocación traumática, de remembranza, de auto sanación personal y a la vez de reivindicación nacional. Es un alarido testimonial que enerva y moviliza a todos los fantasmas sepultados bajo el estrato de escombros (morales y materiales) que dejaron los cuatro años de poder de los Jemeres Rojos de Pol Pot sobre Camboya, (1975-1979) rebautizada entonces como Kampuchea Democrática.

Rithy Panh fue testigo presencial y privilegiado del genocidio sistemático y ejemplar (para envidia de Himmler y Mengele) en que devino la pretendida alquimia radical que transmutaría la Camboya capitalista y “decadente” del mariscal Lon Nol en un nuevo mundo comunista de base eminentemente agraria y anti Occidental. Tanto así, que las ciudades fueron vaciadas y casi toda la población pasó a habitar campos de trabajo infinito, hambre forzada y exterminio inevitable.

Apenas quedan recuerdos de una época por definición lacónica, elemental. Junto a las propiedades materiales de los “burgueses” e “imperialistas” decadentes, las fotos y las películas fueron destruidas en las hogueras de los jemeres. Panh solo disponía de escasos retazos de filmes oficiales, llenos de multitudes que aplauden con innatural mecanicismo a Pol Pot y su comitiva, o que se ocupan maquinalmente de labores estériles en medio de paisajes lunares. En las viejas películas, las filas monocromas de trabajadores (la austeridad de las vestimentas negras se resignifica en un puro luto por la vida, la libertad y la lógica) se desplazan en infructuosas coreografías que apenas logran articularse en una caricatura algo coherente de trabajo fructífero. Parecen una pizarra humana (manifestación muy cara a los espectáculos comunistas) que boceta anagramas de dolor y desesperanza.

Kampuchea Democrática es una imagen ausente, un testimonio ciego, un grito mudo, un candidato ideal para el olvido. Pudiera decirse que solo existe en la mente de Rithy Panh, donde aún se agazapa el niño hambriento que vio morir a sus padres, a sus familiares y a centenares de camboyanos en medio de los campos de trabajo.

El realizador hace encarnar estos recuerdos y pesadillas en multitud de figurillas de arcilla, de hechura naif pero de una contundencia expresionista que va in crescendo, a la par del horror jemer. Horror que se hace absoluto, claustrofóbico, asfixiante, según los testimonios y reflexiones que el propio Panh larga en off.

La cronología del horror no se desgrana en meses, semanas y días nítidos. Para el niño camboyano, todo fue una infinita jornada donde la luz emergía y menguaba, donde las personas morían, donde el trabajo y el reposo (cercano al desmayo y la muerte) se alternaban en una sucesión aturdida. Un gran momento eterno, enquistado, lejos del continuo espacio-temporal del planeta.

Como un gran creador que sobrevivió a la crucifixión, Panh sopla el hálito vital en las narices de sus figurillas. Para que escenifiquen sus recuerdos. Para que revivan el sufrimiento de una nación a la que una morbosa pandilla empujó hasta los límites más absurdos de la resistencia y la inhumanidad. Para que multipliquen el testimonio de un niño camboyano en los millones de gritos que protegen la historia ante el tsunami de la amnesia conveniente.

10. Bajo el Sol (Vitaly Mansky, 2015)

Una de las grandes obsesiones y ocupaciones de los regímenes totalitarios es la reiteración infinita de las imágenes de sus deidades gobernantes, de su simbología patria y de sus concisas líneas de mensaje, expresadas en breves enardecidas de los líderes y eslóganes propagandistas (o citas convertidas en eslóganes). Como si el minuto en que se dejen de gritar las consignas, o la primera pared que quede libre de carteles, puedan desencadenar un olvido masivo que sepulte al Estado y sus dirigentes.

Los estados totalitarios y sus líderes carismáticos aseguran contar con el fervor superlativo de las masas a las que representan y guían hacia un futuro luminoso. Pero lo más seguro, en sus cotidianidades, es el miedo a dejar de ser amados incondicionalmente, o mejor dicho: a que se desgarre la ilusión de ser amados incondicionalmente; a que la idea de que sus status son innaturales, anti dialécticos, ilógicos, absurdamente crueles, brutalmente ridículos, y por ende frágiles, derrote finalmente al débil estado de auto hipnosis en que viven y hacen vivir a sus respectivos pueblos.

Lo primero que revela un documental como Bajo el Sol es precisamente la obsesión del ultranacionalista, paranoico y voluntarista régimen de Corea del Norte por convertirse en una omnipresencia para todos sus ciudadanos. En las paredes de la recia y monocroma arquitectura de Pyongyang, solo hay espacio para las pictóricas, gráficas y escultóricas efigies del Gran Líder Kim Il-sung y del Gran y Brillante Comandante Kim Jong-il (ancestros del actual Respetado Líder Kim Jong-un), junto a símbolos patrios subordinados a estos, como las banderas del país y del reinante Partido del Trabajo del Corea.

Las paredes de los interiores de las casas, fábricas, estaciones, trenes subterráneos y escuelas que al equipo de Vitaly Mansky le autorizan a filmar, están igualmente despojados de cualquier traza de artes decorativas, o cualquier amago de artes visuales. Las caras y dentaduras congeladas de los Kim no dejan espacio para más, incluso cuando se trata de cuadros pequeños y paredes vastas. Como si estuvieran nimbados por una aureola de esterilidad absoluta que impide la fructificación de cualquier otra iconografía, de cualquier otra idea.

Ante las cámaras de los rusos, Pyongyang se revela como una ciudad desnudada hasta los huesos, con edificaciones exorbitantes, dolorosas, agresivas, quizás vacías. Parecen destinadas a albergar tumbas, más que las propias pirámides egipcias. Entre sus desproporcionadas moles pululan grupos tímidos de norcoreanos en espera de alimentos o transportes, o arreados con propósitos desconocidos. Los realizadores los filman en secreto, quizás en momentos de descuido de sus celosos guardianes, quienes supervisan el cumplimiento riguroso de un guion preparado para mostrar una faz feliz y esperanzada del régimen.

Las miradas de los norcoreanos recuerdan los “ojos de plomo” de los personajes de Mort Cinder. Sus caras enigmáticas quizás sean resultado del azoro ante una cámara manipulada por un extranjero, sumado al hambre, el miedo, el agotamiento eterno que produce la obediencia eterna, y el espíritu quebrado entre los dientes siempre expuestos de los Kim. Quizás se malinterprete como sonrisas unas bocas insaciables y prontas a devorar.

10 películas necesarias del cine independiente cubano

Antonio Enrique González Rojas

Esta lista, motivada por un renacer de viejas polémicas sobre lo independiente en el cine cubano, intenta localizar jalones cardinales dentro de una compleja cartografía fílmica. Tiene mucho de provocación, y mucho de llamado de atención sobre la necesidad de sistematizar, historiar y reivindicar este gran campo cultural.