Mi only fan en Onlyfans es un hombre negro. Fiel a mí desde el principio, es el único que ha quedado de los tres fans que tenía.

Aprovecho que aún conservo los videos que le mandaba a un ciber lover durante la cuarentena y se los mando a mi only fan negro. Reciclaje de sexo virtual=comida+salidas de abril. Me sirve.

Eso es lo más cerca que he estado de singar con un hombre negro. Por no hablar ya de una relación seria. Mi lover, el ThunderCat, no cuenta.

Demasiado parecido a mí. Demasiado indefinido en su mezcla a partes iguales entre las islas del Caribe y esa otra isla inmensa, dueña de medio mundo desde el frío Mar del Norte. Demasiado espejo mío ese niño.

En Tinder, doy casi siempre swipe left a los hombres negros que me salen. En realidad, pocos. En su mayoría africanos. El algoritmo reconoce, identifica, mi racismo interiorizado mejor que yo misma y lo disfraza de preferencias.

Estar consciente, woke, es muchas veces echar limón sobre esa heridita en el dedo que ni siquiera sabías que tenías. Es pequeña, pero arde como la peor de las curas de caballo.

Significa que ya no estarás de espaldas a nada. Nunca más una actitud racista, propia o ajena, doblará la esquina sin ser antes diseccionada, al menos mentalmente. Y el precio a pagar por esta híper consciencia es el agotamiento.

Quisiera escribir en el momento en que pasan las cosas. Ahí, donde caen moribundas, terminar de rematarlas en palabras. No dejar correr el tiempo. No dejar que se enfríen.

Pero no lo consigo. Necesito hacer la digestión. Y soy una boa. Los elefantes se me duermen en el estómago.

Hace demasiados meses fui a este antro ilegal de Lavapiés. Un after. Infierno de acoso y humo. “Never again”, me dije a la mañana siguiente, cuando me quitaba el blúmer apestando a cigarro. Mientras, repasaba mentalmente los sucesos de la noche anterior.

Llegamos Jose y yo al antro. Se retrasa un poco pagando en la puerta y bajo. Es poner un pie en la pista y que ya me arda la garganta. Estoy sola en medio de un campo de batalla semioscuro. Una niebla de nicotina espesa cubre todo.

Pasado un momento, mis ojos se acostumbran y logro ver al otro bando. Casi todos hombres africanos del barrio. Sus miradas haciendo ventosa en cada lugar incómodo de mi cuerpo.

Me acerco. Saludo. Inicio una conversación en la que me sorprendo de pronto más sociable que de costumbre. Quiero romper el hielo y que me vean más como amiga y menos como carne. Creo que, de momento, lo consigo.

Llega Jose por fin y nos metemos en el bulto. Perreamos. Quemamos. Poco tiempo nos dura este instante de felicidad.

“Me gusta bailar sola. Me gusta bailar sola. Me gusta bailar sola”. Así, sin parar, con todo el que se me pega.

Sé que hay hombres guapísimos entre los que se me acercan. Sé que las españolas blancas del antro me envidian y odian y admiran a partes iguales en este momento. No sé por qué no me permito que me guste ninguno de estos hombres.

Un muchacho con un traje claro y una pajarita de colores me llega. Sé lo que quiere, aun así soy extremadamente amable. El muchacho se queda con nosotros sin ser invitado. Yo sigo siendo amable. Así con todos los que, como él, insisten en que baile con ellos, en invitarme a fumar yerba, en que les dé mi IG.

El “no” no es una opción para ellos. El “no” es totalmente ignorado. Prevalece la insistencia.

Me pregunto si, de haber estado rodeada de hombres blancos así de agresivos, hubiera sido yo tan amable. Me pregunto si esta amabilidad no será, en verdad, condescendencia.

Obvio que sé la respuesta. La híper consciencia haciendo bien su trabajo. Limón y alcohol y jabón cayendo todos a la vez en la heridita imperceptible del dedo.

Nunca me he sentido más desnuda y no es únicamente por lo que me puedan decir o hacer estos hombres. Estoy desnuda y sola en una habitación que se abre nueva dentro de mi cabeza. Sola y desnuda conmigo misma, nada ya que ocultar. Forzada a mirar de frente esta desnudez.

¡Diosas! Yo también soy capaz de comportarme como ellos; los tocadores de afro por la calle, los “pobrecito el negrito, ¿por qué no lo adoptamos?”, los white saviors de esta vida.

No puedo soportarlo y salgo del antro. Me voy a casa. Necesito mi dosis de anestesia. Desviar la mirada de lo que arde, de lo que irrita. Dormir… Dormir… Tal vez soñar con una versión de mí que esté más in tune con las verdades en las que creo y que profeso todos los días.

“I want to write about this”. Le digo a Ruth en un audio de WhatsApp. “But I don’t want to be perceived as a racist”.

Al hablarlo con ella me doy cuenta de la imposibilidad, sobre todo de la inutilidad de este deseo. Lo que tengo que hacer es todo lo contrario. Lo que tengo que hacer es coger el bisturí y practicar la biopsia.

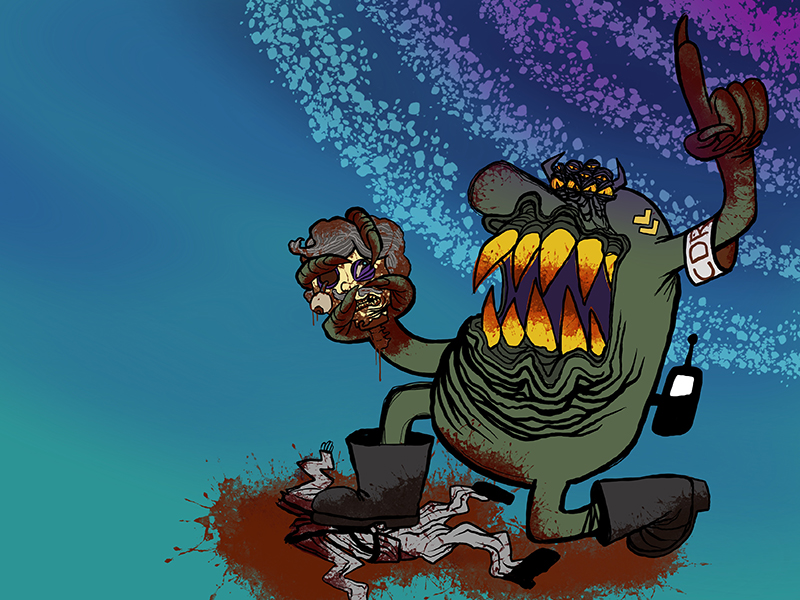

Localizar cada tumor, cada pequeño monstruo. De ser posible, extirparlos. Etiquetarlos. Conservarlos en un frasquito de cristal transparente y dejarlos bien a la vista.

Ver cómo se hacen viejos dentro del frasco. Hay que refrenarse de alimentarlos, eso sí. Entiendo que este es en realidad un journey para el resto de la vida.

El ardor de cura de caballo de la herida es momentáneo. Con la repisa llena de frasquitos bien organizados se camina más ligero que con toda esa oscuridad dentro. Una bomba de tiempo.

Notificación de Gmail: OnlyFans posting reminder.

La vida virtual sosteniendo a la real. Un hombre negro de Las Vegas al cual no conozco sosteniendo parte de mi vida. Ufff, este melón habrá que abrirlo.

Nota mental: escribir también sobre esto.

© Imagen de portada: Ryunosuke Kikuno.

La evitable muerte de Herminio Pérez

Mi tío, Herminio Pérez, lo dio todo por la Revolución, hasta la vida. En realidad, si me da por ponerme específica, la Revolución le reventó la vida a patadas.