Entre 1965 y 1968, el régimen cubano instaló en la provincia de Camagüey cientos de campos de trabajo forzado adonde fueron enviados alrededor de treinta mil hombres.[1] A este programa se le conoció con el nombre de Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP). José Mario Rodríguez, director de Ediciones El Puente, fue uno de los sometidos a esa experiencia traumática.

Poco después de salir de las UMAP en 1968, José Mario logró abandonar Cuba rumbo a España. Desde allí, comenzó a publicar algunos fragmentos de su novela La contrapartida, sobre su paso por los campos revolucionarios de trabajo forzado. En la revista Exilio salieron “2279: Definitivamente” (1969) y “El Stadium” (1970).

En Madrid, José Mario trató de alargar la vida de El Puente, y en 1970 creó el sello La Gota de Agua. Por razones que desconozco, la novela sobre las UMAP nunca llegó a publicarse completa, pero en 1983, en el segundo número de la revista Término —dirigida por Roberto Madrigal y Manuel Ballagas— apareció “El primer día amaneció”. Se trata de una pequeña síntesis de otro capítulo de La contrapartida.[2]

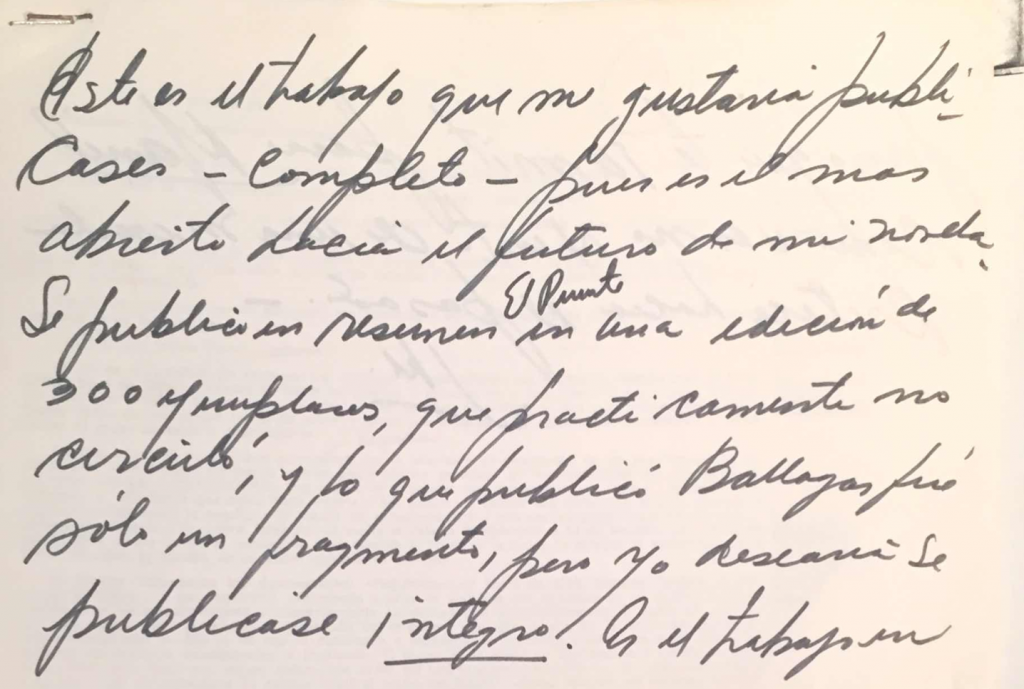

Poco antes de morir, José Mario le envió a su amigo Reinaldo García Ramos parte de su papelería, en la que se encontraba el manuscrito de ese texto con una nota en la que le pide: “Este es el trabajo que me gustaría que publicases —completo—pues es el más abierto hacia el futuro de mi novela. Se publicó en resumen El Puente [aquí José Mario se refiere a Resumen Literario El Puente (1979-1981)], en una edición de 300 ejemplares, que prácticamente no circuló, y lo que publicó [Manuel] Ballagas fue solo un fragmento, pero yo desearía se publicase ¡íntegro!” [sic].

Gracias a la generosidad de Reinaldo García Ramos puedo compartir con los lectores de Fiebre de Archivo el texto completo. El capítulo, al que José Mario tituló “El primer día”, superpone dos dimensiones o comienzos: el triunfo de la Revolución cubana el 1 de enero de 1959 y su entrada a las UMAP.

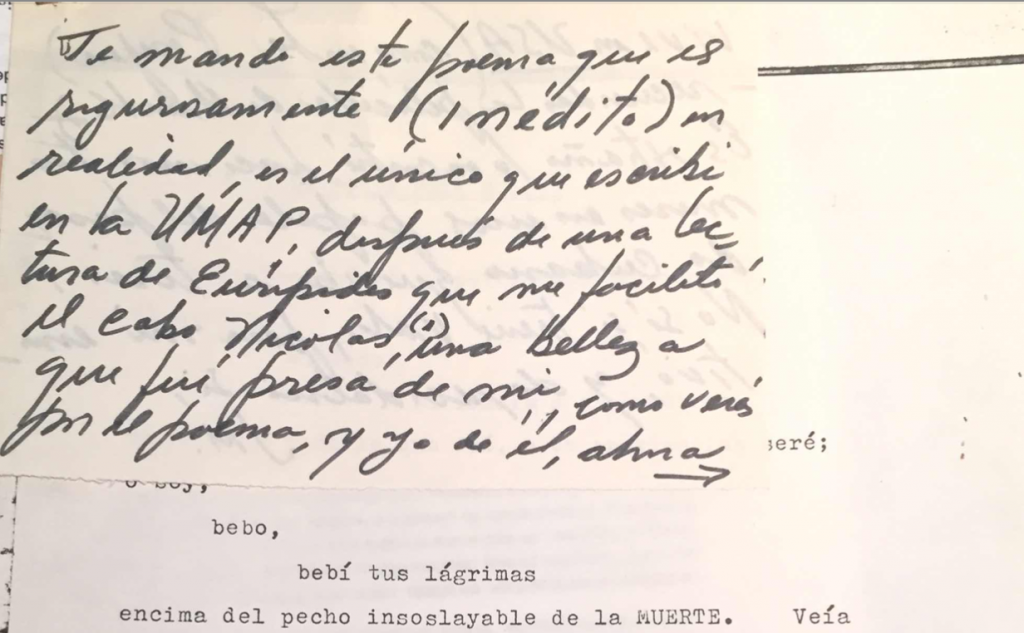

Al manuscrito, el escritor le adjuntó un poema, y en otra nota le explicó a García Ramos la importancia afectiva que tenían esos versos:

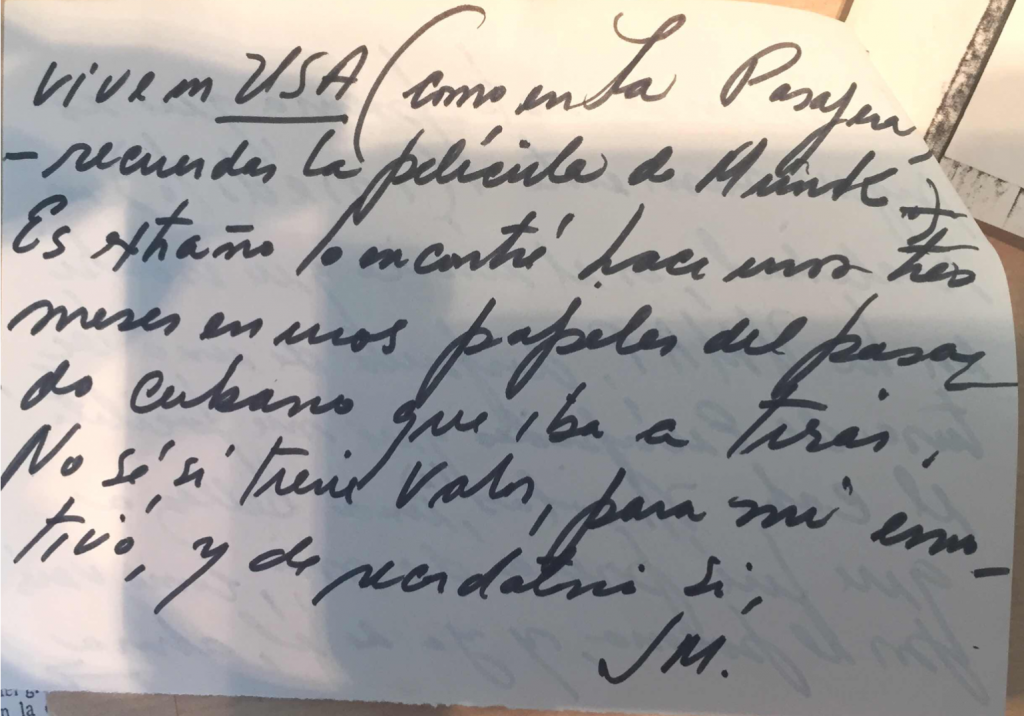

“Te mando este poema que es rigurosamente (inédito) en realidad es el único que escribí en la UMAP, después de una lectura de Eurípides que me facilitó el cabo Nicolás, una belleza que fue presa de mí, como verás por el poema, y yo de él. Ahora vive en USA (como en La pasajera). Recuerda la película de Munk. Es extraño lo encontré haces unos meses en unos papeles del pasado cubano que iba a tirar. No sé si tiene valor, para mí emotivo, y de recordatorio, sí”.[3]

Nota de José Mario a Reinaldo García Ramos.

Uno de los personajes centrales de “El primer día” no es otro que el cabo Nicolás, con el que José Mario estableció una relación amorosa. En las UMAP, el ejército escogió algunos de los confinados para otorgarles grados militares. Esta estrategia buscaba que se asentara en la opinión pública la idea de que las UMAP no eran campos de concentración, sino unidades del ejército. A esos confinados se les concedió el título de “cabos de escuadra”.

En otras experiencias concentracionarias, era muy usual que los cancerberos utilizaran a los reclusos para reprimir a los compañeros y hacer el trabajo sucio. En los campos nazis, por ejemplo, es conocido el triste papel de los sonderkommandos, judíos encargados de ayudar en la maquinaria de exterminio de su propia gente. Sin embargo, la categoría de kapos (o Funktionshäftlinge), se ajusta más a los cabos de escuadra que se crearon en los campos de trabajo forzado en Cuba. En el Gulag se les conoció como capataces (nariádchik).

Los cabos de escuadra en las UMAP estaban asignados a supervisar el trabajo forzado de sus compañeros, y también participaban en actividades administrativas. Su presencia permitía gestionar el control de un modo más eficiente, al tiempo que reducía los costos económicos del Estado y minaba las relaciones entre los confinados. Algunos eran soplones de los guardias y otros mantenían relaciones sexuales con las “muchachitas”, o las “niñas”, como se le conoció en la jerga carcelaria de las UMAP a los homosexuales. Aunque tenían ciertos privilegios, eran tan prisioneros como el resto de los confinados.

Nota de José Mario a Reinaldo García Ramos.

UN POEMA PARA N…

Sobre la boca húmeda y pertinente del ahogado,

el payaso,

el loco,

el fraile o el gendarme;

de todos y todo lo que fui, o en apariencias seré;

o soy,

bebo,

bebí tus lágrimas

encima del pecho insoslayable de la MUERTE. Veía

tus miembros —casi un arco— por el que pudiese traspasar

el umbral de la vida

sentirme a gusto eternamente. Vivir

en tus dedos, disfrutar de ti y de mí, retraernos a la pasión.

Ser lo único que es posible ser en esta vida: esta piel y

estos huesos. Mi cuerpo tumbado a tu lado, absorbiéndonos

en cuanto vibra de la hermosura.

Mas de la totalidad que esa última visión nos proveía, iba

desapareciendo la realidad en el acto del amor:

dos figuras fugaces que se interponen y diluyen,

un ademán fantástico en la batalla de existir.

El tiempo que dispondría hacernos; unánimes y terribles.

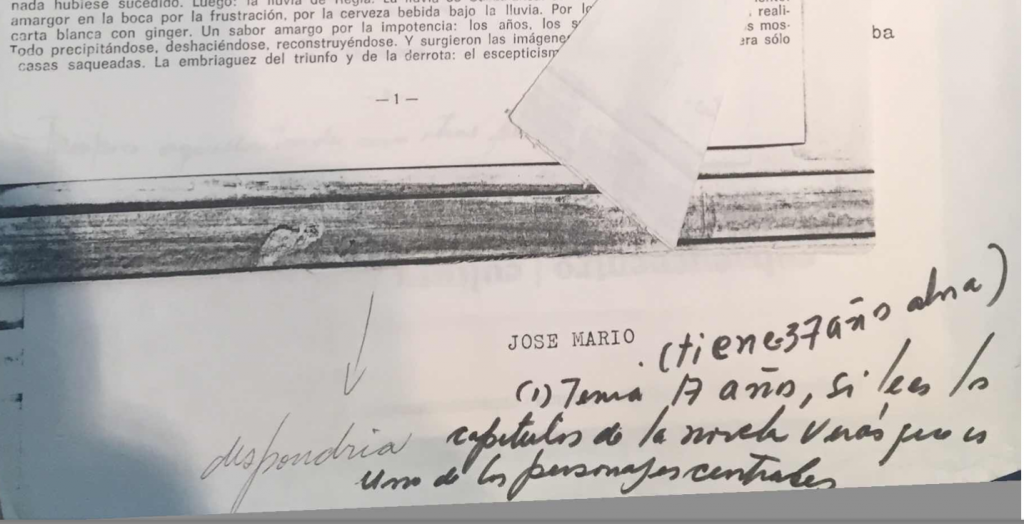

Apuntes de José Mario sobre el texto enviado a Reinaldo García Ramos.

“El primer día”

Salté de la cama. Me vestí. Afuera se recrudecían los estampidos de los disparos.

—Radio Reloj lo está retransmitiendo desde la madrugada —dijo la madre.

Salí al portal. Los disparos se escuchaban con mayor intensidad. Parecía como si disparasen en la puerta de la casa.

—Es en 5ta. y 6— dijo el padre, mientras se protegía recostándose a la pared que nos separaba de la casa de al lado—. Dicen que están tratando de detener a unos policías de Batista que se han escondido en una casa abandonada.

Por la calle cruzaron gentes corriendo con banderas y brazaletes del 26 de Julio. Algunos automóviles haciendo sonar los claxons.

—¡Coño, que somos libres! —gritaron.

Ya no se escuchaban los disparos. Las palabras se confundieron con el griterío: “Batista huyó de Cuba, Batista huyó de Cuba”. Trataban de forzar las puertas y ventanas de la casa posterior a la nuestra. Un hombre habló de la mujer del capitán y su hija: que se hallaban escondidas en una casa próxima a la nuestra, de echar la puerta abajo, de que habían huído [sic], de entrar y lanzar los muebles a la calle. Unos recriminaron y desistieron. El grupo comenzó a desintegrarse.

Cuando volví a la sala estaban proyectando por la televisión un documental de las manifestaciones estudiantiles: José Antonio Echebarría [Echeverría] bajaba en grupo por las escaleras de la Universidad. Las consignas en las telas. “ABAJO LA DICTADURA”. Los golpes de la policía. Los manguerazos de agua y los gases lacrimógenos. El estudiante que corre hasta Infanta y San Lázaro. El policía que corre tras él y lo alcanza. El palo del policía sobre la espalda y la cabeza del estudiante: una y otra vez los golpes hasta hacerle caer al pavimento. El agua y la sangre. Después “El asalto al Palacio Presidencial el 13 de Marzo”. Las huellas de los tanques en las calles. El cadáver de José Antonio al borde de la acera. La mancha de sangre junto a la boca: un cuño: la sombra de un gesto retenida en una foto.

En Amazon:

Fidel Castro. El Comandante Playboy. Sexo Revolución y Guerra Fría.

Un libro de Abel Sierra Madero.

El locutor interrumpió los documentales: “Hoy, primero de enero de 1959, estamos viviendo un momento histórico”. La voz construida, redondeada a base de vocablos que buscaban su efectividad, trató de emocionarse, se emocionó hasta al convencimiento. La cámara giró precipitadamente. El rostro de una mujer, algo mayor, saltó al espacio de la pantalla del televisor: “Yo sólo quiero, yo lo único que quiero es saber dónde está mi hijo, a mi hijo lo detuvieron a mediados de diciembre y tiene que estar vivo”. Las palabras se hicieron desesperadas e inconexas. El rostro de la mujer se descompuso y estalló en lágrimas: “Hijo mío, hijo mío, donde quiera que estés tus padres quieren saber de ti”. El hombre que estaba a su lado trató de controlarla. La cámara volvió al rostro del locutor: “Como ustedes ven estamos viviendo uno de los momentos más impresionantes de la historia de Cuba”. Las escenas se sucedieron. Comenzaron a desfilar los que hablaban de torturas sufridas, indagaban por familiares, o los que simplemente expresaban con consignas su adhesión al triunfo de Fidel Castro.

Las aguas descendieron. El río. Las lágrimas de otros días. La infancia como la Muerte y un solo destino solitario junto a la isla. El árbol junto al fuego. Un árbol calcinado por llamas reales e imaginarias. Una tortura. Una lucha desde el comienzo. Retrocedí. Salté de la cama y salí nuevamente al portal. Ahora llovía. La lluvia torrencial de los días perdidos de la infancia. La lluvia que corría por las calles, por los tejados. El fango rojizo y el agua que lo arrastraba: cuando, aún niños, echados bocarriba o saltando contra la corriente solíamos jugar. Porque nada vendría después, nada volvería a ser después de nosotros. Y, sin embargo, unos seríamos muertos y otros continuaríamos hasta nuestro “siempre”. El supuesto “nuestro siempre” que debía cumplirse en otros. La lluvia sobre la bahía de La Habana, mientras esta se dilataba en pulsaciones de suave y voluptuoso movimiento; hasta que el mar se quedaba tranquilo como si nada hubiese sucedido. Luego: La lluvia de Regla. La lluvia de Casablanca. La lluvia de nuestros ojos y un amargor en la boca por la frustración, por la cerveza bebida bajo la lluvia. Por los cabellos mojados y el carta blanca con ginger. Un sabor amargo por la impotencia: los años, los sueños de la adolescencia. Todo precipitándose, deshaciéndose, reconstruyéndose. Y surgieron las imágenes de las calles desiertas. Las casas saqueadas. La embriaguez del triunfo y de la derrota: el escepticismo y la esperanza.

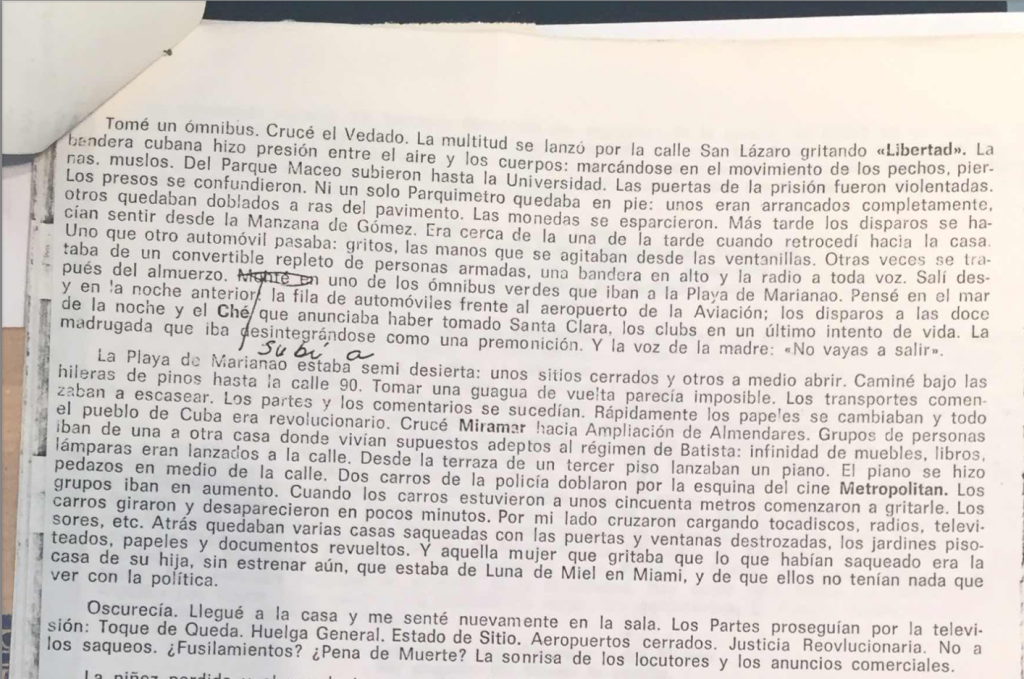

Tomé un ómnibus. Crucé el Vedado. La multitud se lanzó por la calle San Lázaro gritando “Libertad”. La bandera cubana hizo presión entre el aire y los cuerpos: marcándose en el movimiento de los pechos, piernas, muslos. Del Parque Maceo subieron hasta la Universidad. Las puertas de la prisión fueron violentadas. Los presos se confundieron. Ni un solo Parquímetro quedaba en pie: unos eran arrancados completamente, otros quedaban doblados a ras del pavimento. Las monedas se esparcieron. Más tarde los disparos se hacían sentir desde la Manzana de Gómez. Era cerca de la una de la tarde cuando retrocedí hacia la casa. Uno que otro automóvil pasaba: gritos, las manos que se agitaban desde las ventanillas. Otras veces se trataba de un convertible repleto de personas armadas, una bandera en alto y la radio a toda voz. Salí después del almuerzo. Subí a uno de los ómnibus verdes que iba a la Playa de Marianao. Pensé en el mar y en la noche anterior: en la fila de automóviles frente al aeropuerto de la Aviación; los disparos a las doce de la noche y el Ché que anunciaba haber tomado Santa Clara, los clubs en un último intento de vida. La madrugada que iba desintegrándose como una premonición. Y la voz de la madre: “No vayas a salir”.

Correcciones de José Mario.

La Playa de Marianao estaba semidesierta: unos sitios cerrados y otros a medio abrir. Caminé bajo las hileras de pino hasta Calle 90. Tomar una guagua de vuelta parecía imposible. Los transportes comenzaban a escasear. Los partes y los comentarios se sucedían. Rápidamente los papeles se cambiaban y todo el pueblo de Cuba era revolucionario. Crucé Miramar hacia Ampliación de Almendrares. Grupos de personas iban de una a otra casa donde vivían supuestos adeptos al régimen de Batista: infinidad de muebles. Libros, mamparas eran lanzados a la calle. Desde la terraza de un tercer piso lanzaban un piano. El piano se hizo pedazos en medio de la calle. Dos carros de la policía doblaron por la esquina del cine Metropolitan. Los grupos iban en aumento. Cuando los carros estuvieron a unos cincuenta metros comenzaron a gritarle. Los carros giraron y desaparecieron en pocos minutos. Por mi lado cruzaron cargando tocadiscos, radios, televisores, etc. Atrás quedaban varias casas saqueadas con las puertas y ventanas destrozadas, los jardines pisoteados, papeles y documentos revueltos. Y aquella mujer que gritaba que lo que habían saqueado era la casa de su hija, sin estrenar aún, que estaba de luna de miel en Miami, y de que ellos no tenían nada que ver con la política.

Oscurecía. Llegué a la casa y me senté nuevamente en la sala. Los Partes proseguían por la televisión: Toque de Queda. Huelga General. Estado de Sitio. Aeropuertos cerrados. Justicia Revolucionaria. No a los saqueos. ¿Fusilamientos? ¿Pena de Muerte? La sonrisa de los locutores y los anuncios comerciales.

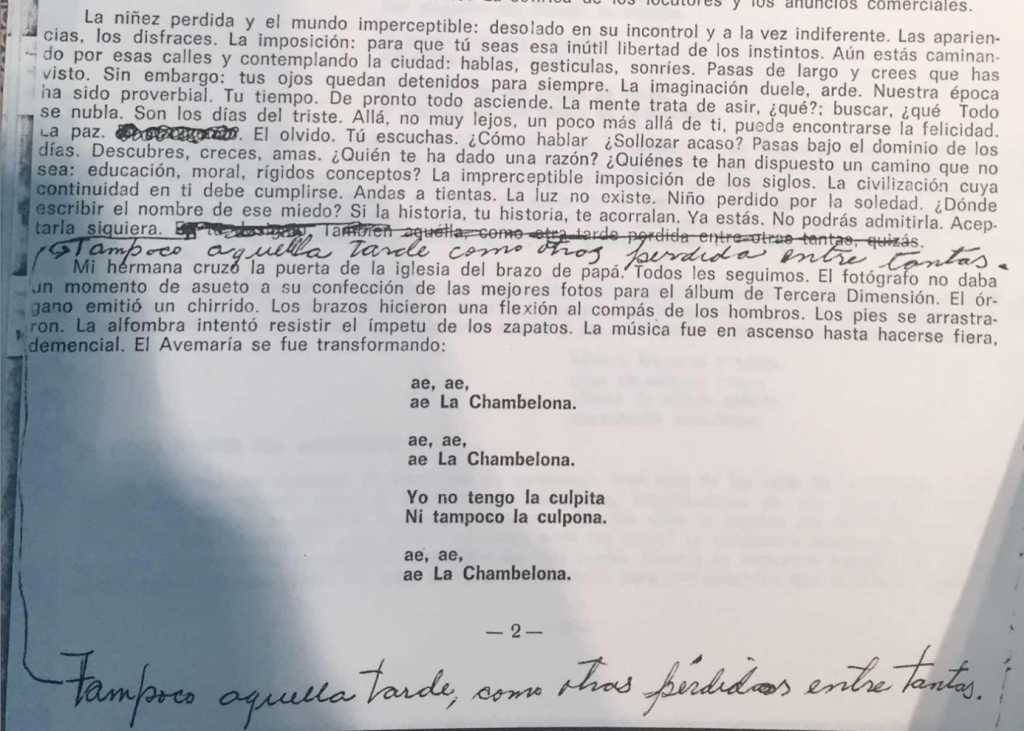

La niñez perdida y el mundo imperceptible: desolado en su incontrol y a la vez indiferente. Las apariencias, los disfraces. La imposición: para que tú seas esa inútil libertad de los instintos. Aún estás caminando por esas calles y contemplando la ciudad: hablas, gesticulas. sonríes. Pasas de largo y crees que has visto. Sin embargo: tus ojos quedan detenidos para siempre. La imaginación duele, arde. Nuestra época ha sido proverbial. Tu tiempo. De pronto todo asciende. La mente trata de asir, ¿qué?; buscar, ¿qué [?] Todo se nubla. Son los días del triste. Allá, no muy lejos, un poco más allá de ti, puede encontrarse la felicidad. La paz. El olvido. Tú escuchas. ¿Cómo hablar ¿Sollozar acaso? Posas bajo el dominio de los días. Descubres, creces, amas. ¿Quién te ha dado una razón? ¿Quiénes te han dispuesto un camino que no sea: educación, moral, ¿rígidos conceptos? La imperceptible imposición de los siglos. La civilización cuya continuidad en ti debe cumplirse. Andas a tientas. La luz no existe. Niño perdido por la soledad. ¿Dónde escribir el nombre de ese miedo? Si la historia, tu historia, te acorralan. Ya estás. No podrás admitirla. Aceptarla siquiera. Tampoco aquella tarde como otras perdidas entre tantas. Mi hermana cruzó la puerta de la iglesia del brazo de papá. Todos les seguimos. El fotógrafo no daba un momento de asueto a su confección de las mejores fotos para el álbum de Tercera Dimensión. El órgano emitió un chirrido. Los brazos hicieron una reflexión al compás de los hombros. Los pies se arrastraron. La alfombra intentó resistir el ímpetu de los zapatos. La música fue en ascenso hasta hacerse fiera, demencial. El Avemaría se fue transformando:

Correcciones de José Mario.

La ceremonia terminó. Mi hermana descendía las escaleras de la iglesia: se apoyó en mi cuñado, estiró un poco el pie y sobresalió la puntera del zapato forrado en raso. Los flash de la felicidad persiguieron. Llovía ligeramente. Mi hermana y mi cuñado se apresuraron al coche negro: olor natural de flores funerarias. El arroz sustituyó a la lluvia y ambos se confundieron. Corrí por la puerta de atrás y leí la lápida de pasada, precipitadamente: CORPHUS CHRISTI:

Las llamas irrumpieron con voracidad. La Enmienda Platt. El robo. Los Ministros. El robo. Los Senadores. El robo. La Guerrita de los negros. Los Presidentes. El robo. Los funcionarios. El robo. El juego. El Fracaso del Cristianismo en Cuba. El robo. La Dictadura. La prostitución. Las Dictaduras. La República: La Carretera Central. El Machadato. La Cerveza. El Hambre. La Represión. La Plaza del Vapor. Los Voces: ¿Belascoaín? ¿Cuatro Caminos? ¡Sí! “Carlos Prío Socarrás salió corriendo”. Los Carnavales. Lina Salomé que está bailando. El Ombligo de Lina Salomé y el viejo Grau. La Bolsa Negra. Los Gansters. Los representantes. Los gritos, las voces. La Rumba, la Guaracha, el Mambo. “La Gente de mi paí [s], La gente de mi paí [s] mi hermano”. ¿Y el Alacrán?: tumbando caña. El Cha, Cha, Cha. ¿Y los negros? Ni Yoruba, ni Ñáñigo, ni Abakuá, ni mulato: “qué va”. El Danzón. La Aristocracia: ¡Sí! Los Blancos. ESPAÑA. los gallegos. Pototo y Filomeno; Garrido y Piñero. No. ¿Batista?: “que caigo el negro, aunque venga el caos”. ¿Qué Caos? ¿Batista? ¿Cuantos millones? Batista: una bala en el directo. Revolución. La REVOLUCION. ¿El Hombre? ¡no[!] La Grulla. Los Chinos. ¡Ah! Los chinos. ¿Los Yankis? Los indigentes. El Barrio de las Yaguas. Los Pocitos. Lo Mariguana. El Café con Leche. El Aguinaldo. La Compañía de Teléfonos. la Compañía de Electricidad. Los Alquileres. Los Trust. Los Monopolios. ¿Los Yanquis? “Pueblo de Cuba. Amigos amigos todos. Aquí estamos sentados en el Patio de la Cubanidad. Hay dulce para todos. La CUBANIDAD ES AMOR”. Los Rusos. ¡Que vienen LOS RUSOS! No viejo. Los estudiantes. El Pueblo. Todos, “mihijo”. TODOS: ¡Azuquita! LA REVOLUCION.

Correcciones de José Mario.

La madera del techo se desprendió. Los muebles se amontonaron en hoguera. Donde hubo una sala, donde estuvieron unos muebles, en el lecho donde una respiración entrecortada marcó los últimos instantes de algún moribundo, avanzaron las llamas. La Puerta Principal se desplomó. Corrimos: una de las Damas se adelantó e intentó proteger el vestido de novia de mi hermana, ayudándole a sostener la cola: el pavimento estaba húmedo y aún caían algunas gotas de lluvia. Mi hermana y mi cuñado entraron al coche y partieron. El fotógrafo captó el instante, la sonrisa, cuando ambos se volvieron sonriendo por la ventanilla de atrás.

Me levanté de la sala y fui hasta mi habitación. Las voces del televisor se disolvían. Me quité la ropa y deshice la cama. Introduje las piernas entre la cama y la colcha suave. Toqué los tobillos. Apreté los muslos. Acaricié los brazos. Pasé la mano con suavidad por el vientre. Todas las voces desaparecieron. Y

En Amazon:

Fidel Castro. El Comandante Playboy. Sexo Revolución y Guerra Fría.

Un libro de Abel Sierra Madero.

El otro primer día amaneció

La campana me despertó (la imitación de campana). Eran más de las ocho de la mañana. El sueño se mezcló con la realidad; como si estuviera observándome, adueñándome de una dimensión diferente, y otro que no era yo se pusiera de pie y echase a andar. Me dolía la espalda por la frialdad del cemento. ¿Había dormido realmente? ¿Los otros? ¿Quiénes eran los otros? La conciencia triunfante imponía la realidad: nos levantábamos apoyándonos, agotados del mal sueño. Apenas se impuso la claridad del día los mosquitos habían desaparecido. Un cabo entró a las barracas, que el primer toque era sólo para despertarnos. Estábamos reponiéndonos cuando el segundo nos hizo correr al patio. Nos formaron como en la noche anterior. Se nos hizo pasar al comedor. Nos dieron un poco de agua de café de vasos de aluminio. Momentáneamente no había guatacas ni implementos de trabajo. Por eso no se nos despertó a la hora indicada. Eso fue lo que se nos dijo cuando nos volvieron a formar. Pero no podíamos permanecer inactivos.

En la misma formación se dispusieron los grupos que debían trabajar dentro del Campo: limpiar los excusados y los lavaderos, las duchas, la cocina, las barracas, etc. Los que no alcanzaron a las primeras tareas fueron encomendados a recoger las piedras dispersas, los residuos de papel y otros desperdicios, cavar hoyos fuera del Campo para la basura, darle a la bomba de agua para abastecernos. Los oficiales se retiraron a su barraca mientras los cabos se encargaban de vigilarnos. A mí y tres nos tocaron la cocina y los pasillos que conducían a la misma. Aunque terminásemos nuestra tarea debíamos repetirla hasta que se nos avisase que podíamos abandonar el trabajo, pues se nos prohibía el uso de nuestro tiempo para no hacer nada.

A las doce se nos dijo que podíamos afeitarnos y lavarnos. El afeitado y el estar limpios eran también obligatorios o se nos castigaría, pero ¿cómo afeitarnos?, ¿con qué cuchillas? En el Stadium se nos había despojado de todos los objetos de metal: cuchillas, cortaúñas, etc. Todo lo que sirviera para atentar contra nuestra vida (según ellos). Un sargento insinuó que alguno de nosotros pudo haber salvado alguna que otra cuchilla y que nos cediéramos las máquinas de afeitar. Aparecieron las cuchillas salvadas, incluso, fragmentos de espejo. Nos afeitamos como se pudo. En los diversos lugares donde se nos citó para conducirnos a los Campos no habían cumplido las mismas disposiciones. Parecía como si esta no rigurosidad perteneciese a una política de desorientación. Observé que mi ropa cedía (seguía cediendo). ¿Nos darían uniforme alguna vez?

Nota de José Mario a Reinaldo García Ramos.

A la una y media, aproximadamente, pasamos al comedor. Comimos arroz con lentejas y un pedazo de boniato hervido. Hice la cola reglamentaria frente a la pila de agua para lavar mi plato de aluminio. Por un costado (el menos visible) de mi barraca un grupo hablaba a la distancia admitida con un viejo negro, a caballo, del otro lado de la alambrada (este trataba de alcanzarles limones y azúcar). Se presentaron los soldados de la guarnición y disolvieron el grupo. El viejo (haitiano o “jamaiquino” de los que vivían por la zona) se dispuso a marcharse y antes casi gritó que él no sabía nada de que no podía hablar con los muchachos, que él no intentaba venderles nada (mentira), y de que los limones y el azúcar se los dejaba para que hicieran limonada. Volvió el rostro a las palabras de advertencia de los soldados y se marchó. Nos previnieron de que la próxima vez habría un escarmiento y pagaríamos “justos por pecadores”. Más tarde los oficiales tomaban limonada aludiendo a que de todas formas no hubiera alcanzado para toda la compañía.

Me di cuenta de que el enfermo seguía tendido en un rincón de la barraca. No pude razonar cómo no me había percatado en toda la mañana. El proceso de embrutecimiento comenzaba a surtir sus efectos. Alguien hablaba, miré hacia atrás de casualidad, y ahí estaba el enfermo: de un blanco amarillento, ajeno, indiferente también.

A las dos y media volvieron a tocar la campana. En la formación se nos fueron dando número[s] como si se tratase de los definitivos. Se nos situó de acuerdo a la estatura. Mi grupo se componía del 81 al 120. Mi nombre sería el 87.

Nuestro grupo contaría con dos cabos (momentáneamente). Nicolás y Malo de Molina. Ellos se repartían nuestro mando bajo la tutela del sargento Stuart. Los cabos no iban armados, pero los sargentos sí. Constituíamos un pelotón. Tres pelotones: una compañía. Cuatro compañías: un batallón (aunque algunos pelotones tenían bajo su mando cinco compañías). Los batallones recibían las órdenes de las Agrupaciones Militares de la región que les correspondía (quienes eran controlados directamente por el Estado Mayor) y a su vez las impartían a las compañías para su aplicación y cumplimiento. Estas órdenes incluían desde nuestra capacidad de producción hasta el modo que debía tratársenos: rendimiento y costo mínimo de nuestra mano de obra mediante las metas impuestas de trabajo. Estas metas debían cumplirse ya fuera haciendo uso de la intimidación o el castigo. Por ignorancia militar o confusión solíamos llamar a todos los miembros del cuerpo de mando “oficiales” (incluyendo los cabos), aunque esta denominación en el Campo solo correspondía al Teniente (máximo responsable y enlace con los jefes de batallones). Los Campos eran de diversas categorías y poseían sus características especiales de experimentación: Campos para Homosexuales, convictos o no (incluyendo personas débiles o afeminadas, ya por una cuestión educativa o de naturaleza, aunque jamás hubieran tenido contacto con otro hombre), Testigos de Jehová, castigados de la más diversa condición (delitos no aclarados, falta de pruebas, acusaciones dudosas, denuncias infundadas), personas a las que no había motivos legales para someterlas a un tribunal, los llamados “renuentes” al sistema (posibles contrarios activos), Campos de más privilegios o menos (con luz eléctrica o sin ella; allegados o alejados de carreteras y ciudades), Campos Mixtos compuestos por “santeros” o de otras sectas religiosas de origen africano (abakuás, ñáñigos, etc.) o protestantes, estudiantes depurados de la universidad u otros centros de estudio, o “apolíticos”, algún sacerdote católico, militantes de las juventudes católicas o jóvenes de señaladas actitudes religiosas, delincuentes, chulos, los homosexuales “tapiñados”, etcétera. Campos para los castigados de todas las compañías con cuerpo de mando de castigados del ejército (en condiciones difíciles y peligrosas para la vida humana, donde disciplina y trabajo eran extremos o abandono y desorden) y cuyas funciones consistía en la extracción de mangles de las zonas pantanosas o el corte del Marabú (planta peligrosamente espinosa) u otros trabajos más violentos, estos constituían uno de los últimos eslabones e, irónica y paradójicamente: un Campo de todos los Campos para desequilibrados, nerviosos o mentales, surgidos de la misma condición de “concentrado”. La clasificación humana no se cumplía en todo su rigor y resultaba, más bien, un producto de la desorganización o simpatía de los organizadores, influencias, etc. Lo importante en todos los Campos era el trabajo, la producción: la emulación entre unos y otros con el fin de elevar el rendimiento de cada persona. Lo único, según la versión de los superiores, capaz de darnos una oportunidad de rehabilitarnos y así poder volver a integrarnos a la sociedad. Por lo que moral e ideología, marxismo, devenían en algo difuso, sujeto sólo a la realidad inmediata: algo que se plantearía después. El supuesto entrenamiento militar era un ardid que ya deducíamos de experiencias anteriores. El único valor residía en la capacidad de trabajo. Nuestro Campo estaba compuesto por elementos mixtos: antesala de otros campos.

El Cabo Nicolás sobresalía del resto del cuerpo de mando. La ropa que correspondía a los Cabos: camisa de mezclilla gris, pantalón verde olivo, botas negras altas, la lucía impecable. Anduvo frente a nosotros ejerciendo una especie de intencionado lucimiento. Dio dos o tres consejos manidos sobre el respeto a los superiores, mientras marcaba los pasos en señal de autoridad. Nicolás poseía la conciencia de su distinción, a la vez que la inseguridad de la adolescencia, e intentaba darnos una imagen de fuerza e independencia. Lo tenía cerca de mí. Pude observarle con más detenimiento que en la noche anterior: las uñas limpias, rosadas, perfectas. Los brazos con un tenue vello rubio. La mirada esquiva, por momentos certera. Percibí el tono de su voz, el ritmo cortante de las palabras. Su piel poseía un fulgor y una luminosidad que solo otorgan el sol del trópico: miel y cobre. Explicó que él sería el encargado de enseñarnos a marchar.

«Ascensos en las UMAP»

(Imagen de portada).

Malo de Molina, como Nicolás, provenía de Guanabacoa. Ellos habían sido de los primeros en inaugurar los Campos de Trabajos Forzados en función de campamentos productivos del ejército: la UMAP propiamente dicha, disfrazada con malevolencia como llamados del Servicio Militar Obligatorio. Mulato, delgado, aunque corpulento. La cabeza insignificante. La mirada vacía, de frío, a la vez los ojos de un negro raro: centella, luminosos. El pelo rizado y corto. Los dientes pequeños. Los labios finos. La nariz en juego con los labios: recta y sin chatez. Estuvo unos instantes frente a nosotros y se marchó con una sonrisa seca y sin palabras. El torso desnudo y una toalla sobre lo hombros.

El Sargento Stuart observaba: negro, impersonal, enjuto. El cinturón con la pistola ladeada como en una película de cowboys. Una mano tensa, la otra apoyada en la cintura. El pie derecho hacia adelante, la rodilla en ángulo, el cuerpo inclinado sobre el otro pie. Apenas habló. Cuando lo hizo debimos escucharle con atención para poder entenderle, por el tono tan bajo de su voz. Las palabras representaban monosílabos en cabalgadura, y de esa jerga que se resistía a la limpidez del vocablo preciso, podía deducirse una ex rebeldía, una exbondad, aniquiladas.

Nicolás hizo comenzar las clases de Marcha. Íbamos de un lado a otro: la mayoría inseguros, arrastrando los pies o levantándolos demasiado. Nicolás, como ejemplo, en la Marcha, era perfecto. Gritaba una y otra vez: la media vuelta, izquierda, derecha. el “en su lugar descansen…”. Cada una hora se nos dejaba ir a tomar un poco de agua. El sol, el sudor, el polvo y el agotamiento nos iban haciendo cada vez más torpes. El cansancio nos impulsó a cometer errores.

Los errores fueron tomando un carácter casi contestatario. Nicolás crecía en furia. Inició los castigos. Si alguien se equivocaba debía hacer un número determinado de “planchas”: ponerse boca abajo en el terreno y hacer flexiones con el apoyo de las manos y los pies. Otro castigo consistía en la “brujita”: caminar una distancia agachado con la palma de la mano presionando sobre la rodilla. O simplemente darle vueltas al Campo corriendo. La intensidad de los castigos fluctuaba de acuerdo al capricho de Nicolás. Frank trató de llamar su atención como si se tratase de un juego. Nicolás respondió con todo desprecio. Le hizo hacer múltiples flexiones cuando tuvo una oportunidad. Las manos de Frank estaban surcadas por cicatrices de quemaduras profundas. Las manos se fueron resistiendo por el esfuerzo y las cicatrices comenzaron a sangrar. Nicolás hizo como si no se diera cuenta. Los ánimos se iban caldeando. Nicolás se mostraba indiferente ante el dolor físico de Frank. Me equivoqué. Los castigos seguían con otros. Volví a equivocarme.

En Amazon:

Fidel Castro. El Comandante Playboy. Sexo Revolución y Guerra Fría.

Un libro de Abel Sierra Madero.

Una de las veces se dirigió a mí: “Tú, tres planchas”. No se detuvo siquiera a ver si las hacía. Se volvió ante una nueva equivocación de Frank y le mandó a hacer 15. Este no pudo terminarlas. “Pues si de ahora en lo adelante no puedes con las manos continúa con los pies”, y le mandó a dar 10 vueltas al campo, corriendo y sin parar. Seguíamos marchando. De tanto arrastrar los pies las suelas de los zapatos se recalentaban por la fricción. Las costuras del pantalón y la camisa cedían. Estábamos completamente agotados. Frank fue castigado dos o tres veces más. De vuelta de un castigo fue a incorporarse: se tambaleó unos segundos y cayó a tierra sin conocimiento. Nicolás no se inmutó: “Que nadie se atreva a romper la formación hasta que yo no lo ordene”, y mandó a tres que lo recogieran. “Tremendo pedazo de maricón, si hasta vino con las cejas sacadas”, dijo. Unos minutos más tarde se dieron por terminadas las clases de Marcha de ese día.

El pequeño ferrocarril (la chispa) llegó al atardecer y se llevaron al enfermo. Llegaron camiones del ejército con más camas. Algunas destrozadas por los inconvenientes del transporte, ya que le era difícil a cualquier vehículo llegar al intrincado lugar donde nos encontrábamos: los camiones se desplazaban por un intento de carretera de tierra paralela a la línea del ferrocarril. De ahí que nuestro contacto con el exterior dependiese más que nada de “La Chispa”. Además de las camas también trajeron guatacas y limas. A cada Cabo se le encomendó una lima que nos debía facilitar a los subordinados de su escuadra para mantener el filo de las guatacas. Elegimos y preparamos las guatacas dejándolas listas para el trabajo del día siguiente.

Se nos ordenó ducharnos. Hicimos una fila al lado de la bomba del agua. Le dábamos a la palanca mientras los que estaban delante iban pasando al baño: doce duchas, seis a cada lado, sin ninguna separación. Nos quitábamos la ropa en un pequeño compartimento a la entrada y la colocábamos en unos clavos en la pared. Entrábamos desnudos y al salir volvíamos a vestirnos.

El agua me vitalizó. Anochecía. Andábamos dispersos por el Campo. Miré a lo lejos: la campiña, los cañaverales ondulantes, las palmas. Unas yagrumas asumiendo el horizonte. El cielo cortado por nubes negras de bordes brillantes: plata, oro, nácar. Relampagueaba. La oscuridad iba descendiendo. El ruido misterioso sustituía la voz de los humanos: susurros, gritos. Murmullos, voces lejanísimas. Tan pronto cayó la noche aparecieron los mosquitos. Era casi imposible mantenerse quieto, pues picaban constantemente. Maté algunos con objeto de observar su tamaño.

—Estaría bueno mandarlos dentro de una carta a La Habana —me dijeron cuando tenía varios en la palma de la mano.

—Se reducen cuando mueren —contesté.

—De todas formas no los dejarían viajar en una carta censurada.

—Claro que no.

Hablaba con Arnaldo, ex estrella dos meses atrás de una producción del Casino Parisién del Hotel Nacional. Pude distinguirle en la semioscuridad.

—Si quieres puedes dormir en la cama de arriba de la mía —añadió…

—Yo estoy en la última contando del final para acá —señalé hacia la barraca—. Va a ser otra nochecita del carajo.

—Del carajo. Pero aquí lo más inteligente es no protestar por nada, como el chicle, ceder, contra más obediencia mejor, menos riesgos. Tú sabes que mi madre es vieja militante del Partido. Por ella sé cómo se cómo se debe funcionar dentro de esto. Lo mejor que se puede hacer es obedecer, decir “sí” a todo.

Traté de medir algunos mosquitos en comparación con mis uñas. Eran en realidad grandes: del tamaño de moscas corrientes.

—Estamos cerca de una zona de costa pantanosa —prosiguió Arnaldo—. Ten la seguridad de que esto no ha comenzado siquiera, yo sé de cada caso. Deja que comiencen a poner castigos de verdad. Esta gente no cree en nadie.

La campana sonó. Nos hicieron formar y marchar de un lado a otro varias veces. El aire humedecía. Se fue imponiendo el ruido de las palmadas matando los mosquitos.

—¡Cuando se marcha, se marcha! —gritó Nicolás—. ¡Que no coja a nadie matando los mosquitos cuando se esté en posición de atención!

Se intentaron hacer bromas y se escuchó una que otra risa. Nos colocaron en posición de atención. Intenté cerrar los ojos.

—¿Usted de qué se ríe? —escuché.

No me di cuenta.

—¡Sí, usted!

Era el sargento Macías que pasaba. Abrí los ojos. Escuché más risas.

—¿De qué se ríe?

—¿Yo?

—No me he reído ni de lo que he visto pasar —añadí.

—¿Cómo? Eso es réplica. Además de que ha abandonado la posición de Atención.

Sin darme cuenta me había relajado para contestarle. El sargento Macías no pertenecía a nuestro pelotón, pero como superior tenía derecho a disponer de nosotros. Así se movía de uno a otro pelotón a la caza de deslices e imponer su autoridad. La autoridad del sargento Macías se basaba en el castigo.

—¿Ve el camión ese? —me señaló el camión destartalado que se encontraba en medio del Campo como si se encontrara a enorme distancia—. Pues súbase en la parte más alta —dirigió una mano hacia la capota— y estése allí en posición de Atención hasta que se le avise lo contrario.

Reaccioné con toda mecánica. Escuché más risotadas y la voz del sangrento Macías: “¡Qué se habrán creído!”. Intenté llegar al lugar indicado aparentando el menor esfuerzo. Los zapatos resbalaron. Llegué. Me situé en posición de Atención. Tuve la sensación de haber levitado. Abajo proseguían los murmullos. Los mosquitos comenzaron a picarme. Cerré los ojos con fuerza: se sucedieron las picadas: en los párpados y alrededor de la boca, en las mejillas, la frente, los brazos, el cuello. Aplaudían. El sargento Macías situaba a los risueños encima de latones de petróleo vacíos situados alrededor del Campo. Les hacía aplaudir a un recluso colocado encima de un pedestal al que faltaba su representación original mientras lo iluminaban (dos a cada lado) con mecheros. El recluso debía leer en alta voz la revista Verde Olivo (órgano del ejército cubano) y los demás castigados le secundaban aplaudiéndole. La formación se deshizo. A los que volvieron a las barracas se les prohibió mirarnos bajo ningún concepto o correrían la misma suerte. Desde lo alto podía observar los movimientos en el Campo: algún que otro recluso intentaba asomarse por las ventanas de las barracas escudándose en la semioscuridad y cuando era sorprendido le sacaban al patio: situándole ya encima de alguno de los latones vacíos, ya en cualquier parte donde mejor pudieran saciarse los mosquitos. Los mecheros cruzaban por las ventanas iluminándolas con fugacidad. Allá abajo el mundo crecía, rugía, giraba. Las risas se convirtieron en burla. Alguna vez alguien se reía a mandíbula batiente y le sucedían unes segundos de silencio total. Y el sargento Macías entraba delirante en una u otra barraca tratando de sorprender al riente que debía acompañarnos. Se comió. Se pasó lista. Se dio el toque de campana para dormir. La voz del recluso-lector se hizo grave y pastosa, ininteligible. Los aplausos se convertían en una especie de chasquido mal dado. Hubo un momento en que ya no sentí las picadas: solo la inflamación y el hecho de que apenas veía. Los párpados se me inflamaban hasta casi cerrarme los ojos. Las luces de las ventanas se transformaban en un parpadeo lejano. Ya no escuchaba las risas, ni los aplausos.

Pasé la punta de la lengua por los labios: estos se inflamaban tanto como los párpados. Me dolían los brazos por igual. Imaginé que iba a caer. Presentí que un instante, un segundo más, y no vería, no sentiría. Lo último sería la pequeña sombra que cruzó el patio y se dirigió hasta mí.

—Vamos, baja. Vamos —extendió la mano. Resbalé. Caía. La mano me sostuvo y descendí. Me acompañó a través del Campo hasta mi cama. Aquello que era mi cama: el sitio donde debía echarme. La voz se hizo llana y flexible: “ya”, dijo alejándose.

“Nadie va a moverme pase lo que pase, nadie va a moverme”, pensé. Me cubrí con la toalla hasta donde fue posible. Ya no me importaba nada. De la guarnición mandaron un joven negro. Estaba enfrente de la cama. Le vi con su rifle: “No se te vaya a ocurrir ninguna locura”. Otros se aproximaron disimuladamente para observarme. “Pase lo que pase, nadie va a moverme”, volví a pensar. Se dio la voz de Atención. No hice el menor esfuerzo por ponerme de pie. Escuché el ruido de las botas que, cada vez con mayor intensidad, atravesaban la barraca acercándose.

—Es café —dijo Nicolás. Ofreciéndomelo.

Tomé el café. La ira se fue enredando en mi cuerpo como un cordón amarillo: primero los muslos, luego los tobillos, la cintura, el cuello. Mi cuello en medio de la noche: sus ronchas inflamadas y sanguinolentas, con todo el escozor del odio apretándolo, rodeándole hasta estrangularme. El joven negro se deshizo. Mi cuerpo fue cediendo. Tal vez allá arriba, la noche, abstracta, lejana e indiferente, como si el día gritase por mí. Hablase por mí. Y la naturaleza. Esta naturaleza de mi propio yo-universo se deshiciese en millones de partículas: en un aullido, portentoso, capaz de ser detectado por el mínimo de los seres. Pero ¿qué?, si era imposible. ¿Qué sería de nosotros si no fuera posible?: El amor, solo el amor, soñé:

JOSÉ MARIO

Notas:

[1] Para más información puede verse: Abel Sierra Madero. “El trabajo os hará hombres: Masculinización nacional, trabajo forzado y control social en Cuba durante los años sesenta”, Cuban Studies, No. 44, University of Pittsburgh Press, 2016, pp. 309-349.

[2] José Mario. “El primer día amaneció”, Término,Vol. 1, No.2, invierno de 1983, pp. 3-4.

[3] Aquí José Mario se refiere a la película Pasażerka (La pasajera, 1963) del director polaco Andrzej Munk, quien murió en un accidente automovilístico durante el rodaje. El filme fue terminado por Witold Lesiewicz y Andrzej Brzozowski. Pasażerka cuenta la historia de amor entre Liza, una cancerbera de Auschwitz y Marta, confinada en ese campo de concentración y exterminio nazi.

José Mario: “Cabrera Infante entristece a los tigres” (Inédito)

Comparto con los lectores de Fiebre de Archivo un inédito de José Mario Rodríguez (1940-2002). El texto es un borrador preparado para la revista ‘Exilio’, pero nunca llegó a publicarse; al parecer, por sus duras críticas al escritor Guillermo Cabrera Infante. He reproducido el manuscrito tal y como llegó a mis manos.