Uno de mis pintores fetiches de esta última generación del arte cubano es, sin duda alguna, Miguel Machado. Y la culpa de esta afirmación la tiene un conejo azul lapislázuli que literalmente me arrebató la respiración. Por frágiles que parezcan las emociones debemos, no obstante, cuidarlas, atender a sus urgencias y a sus reclamos. Ellas, aunque sospechosas y fatales casi todo el tiempo, justifican el júbilo y la derrota de todas nuestras apreciaciones y juicios de valor.

Desde siempre he sido un crítico trágico, visceral y grandilocuente que no escatima esfuerzos frente a la voluntad de escribir y de decir todo lo que piensa. Las emociones y la intuición han sido mis grandes aliadas; si bien las primeras, en ocasiones, me han llevado al precipicio. A diferencia de esa escritura rancia y prescriptiva que retoza con el academicismo y se complace en la reproducción inconsciente de la propia violencia sistémica sobre la que pretende dictar sentencia, yo he preferido esa otra narrativa que se alimenta de lo que considero las circunstancias intrínsecas e irreductibles de la obra y del resguardo de la emoción que ellas provocan.

Todas las escrituras, se quiera o no, redundan en un gesto confesional. Esa es la razón por la que escribo todos los días de mi vida. Escribo para no perder la conciencia y para mantener la voluntad crítica a salvo del escepticismo. Escribir es el único placer que me queda frente al desgaste de todo lo que hasta hoy he creído sólido y firme.

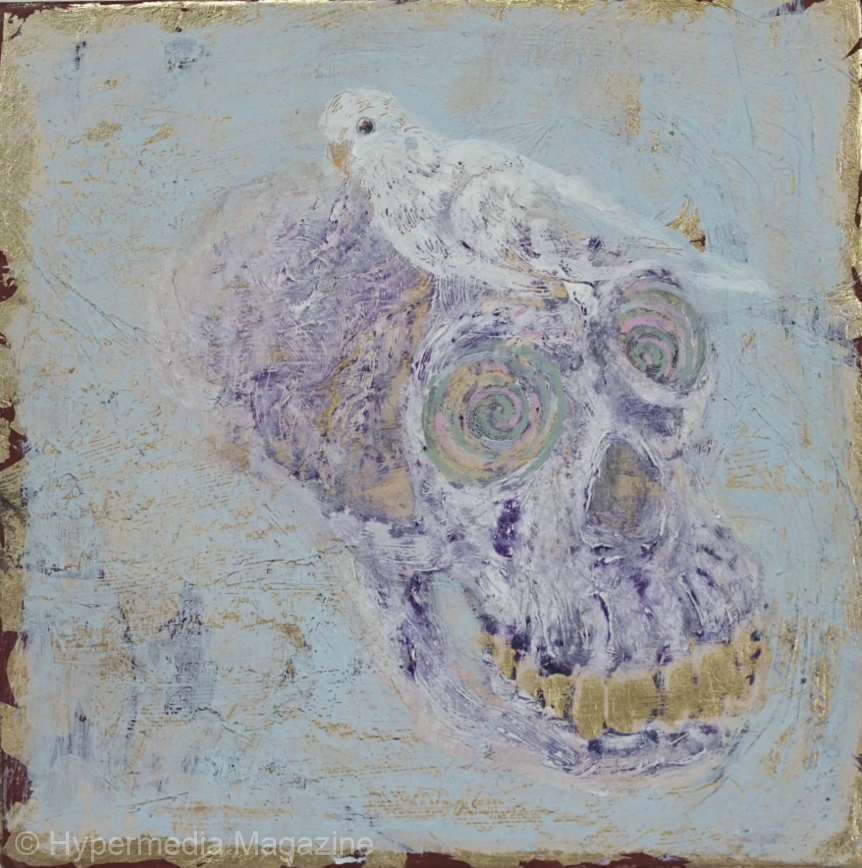

Pero vuelvo, con premeditación y deseo, al conejo azul y a todo el repertorio de sus obras que insisten en recordarme aquello que soy detrás del espejo. La pintura de este joven —y sexy— artista cubano es poderosísima. Me fascina su paleta, su barroquismo deleitante, su vehemencia y su sinonimia eventual. Sus imágenes atraviesan la retina y estimulan los deseos de escribir, de pensar y de divagar sobre los misterios y extrañeza de su pintura y de la pintura en general.

La obra de Machado me gusta, me seduce, me hiere, me inquieta, me provoca, me incita, me emociona. Se trata de un pintor de la sospecha y creo, sin temor a equivocarme, que es tan visceral y grandilocuente como yo; también, me temo, más sensible que yo.

Su narrativa es pura fruición emocional, responde a una pasión y a una entrega envidiables. El encuentro entre ambas no tiene para él consecuencias funestas como ha tenido para otros que se han perdido en el paisaje del desastre que sigue al exceso del ego. Al contrario, en su caso, la humildad y la generosidad conservan en él una vitalidad que es la razón de su sonrisa y de su gracilidad.

Aquel soneto satírico de Quevedo en el que se puede leer “érase un hombre a una nariz pegado” me hace pensar en este artista como un cuerpo pegado, adherido a la obra. Su anatomía, solo hace falta verle, existe bajo el signo de una delgadez casi escandalosa. Tal vez por ello, y por la obsesión que revela frente al acto de pintar, es que le veo en cada una de sus piezas.

Miguel atraviesa, con majestuoso escrúpulo y sin la insipidez de las eternidades platónicas, el umbral de cada uno de sus lienzos, se cruza en la trama de historias y de voces que él mismo gestiona en las superficies de sus lienzos enormes. Lo mejor de todo es su prolijidad y su inteligencia con relación al legado de la pintura.

Aquí no solo hay sabrosura y goce; hay, y mucho, una conciencia crítica del medio. Miguel estudia la pintura, escruta en sus capas, la siente, la ama. Cuando yo escribo no solo busco decir cosas o ser correcto en lo que digo. Me gusta, a diferencia de ello, ejercitar una conjugación erótica entre el pensamiento y las palabras. En este sentido, la corrección es la más aburrida de las opciones en tanto que estéril y escéptica. Esto pasa, exactamente, con la narrativa pictórica de este increíble artista. Él se mezcla, se cruza y se hunde en la materia como antes lo hicieron generaciones de artistas idolátricos que sin amar a Dios terminaron por ser ellos los dioses de la historia de la pintura occidental.

Advierto en su obra mucho del gesto lúdico y licencioso que, con distancia crítica —e histórica— se señala en la obra de los grandes maestros. Tal vez no esté en condiciones de discernir apenas una mínima parte de las complejidades semióticas que rodean su producción simbólica. No creo siquiera que esto sea necesario del todo. Con demasiada frecuencia descubro los vicios de un tipo de crítica embarcada en la interpretación obscena de los abecedarios de la obra. Estas lecturas abarcadoras y exhaustivas develan el signo equívoco de muchas de esas empresas hermenéuticas a las que les va la vida en el absoluto de la exégesis acabada. Ello sin desestimar, claro, que la pintura, más allá de su obviedad física y del hecho de pertenecer a una larga tradición de afirmaciones y de irreverencias, es pura tropología.

La pintura no existe, o se hace difícil su existencia, sin la permanente amenaza de la metáfora y de todas aquellas figuras que aderezan su posibilidad de significación. La pintura, ahí está su densa historia para afirmar o refutar lo que escribo, se ha visto siempre expuesta a lo indecible.

Sin embargo, la escritura ha hallado siempre el modo de hablar de ella y muchas veces en su nombre. La escritura ha conseguido amasar la materia pictórica para convertirla en retórica. Lo que hace posible esta misma digresión mía sobre el universo de Miguel.

Erotismo refinado, mestizaje enfático, fetichismo intersticial, verbalización de sintagmas ocultos, regodeo en lo icónico, saturación del placer, ubicuidad del lenguaje y una pasión desbordada, son algunas de las sugerencias y regularidades que descubro en su pintura y que se presentan como credenciales de un modo de hacer. Y cuando refiero esto último soy plenamente consciente de que Miguel, para lo joven que es, está generando una suerte de movimiento epigonal.

Seguramente corra el riesgo de equivocarme en esta afirmación, pero lo cierto es que, desde la distancia, alcanzo a advertir que, así como muchos pintan como Tomás Sánchez reproduciendo la gramática de un paisaje que es el colmo del aburrimiento y otros pintan como Michel Pérez (Pollo) en lo que parece una sistematización de la ideología del émulo; otros pocos lo hacen como Miguel. Sospecho ese afán reproductor no como un plagio descarado, sino como una especie de admiración generacional. Es extraña esta sensación que me llega como arriesgado es el acto de escribirla, pero como dije antes, son la intuición y la emoción dos fuegos en los que aprecio arder. Los inquisidores y los policías de mi escritura, tan gustosos del arribismo miope, tendrán aquí materia suficiente para hacer de las suyas.

No me sorprendió que su exposición personal en la galería alemana Bode Projects se hiciera llamar Yo soy. En una era cultural absolutamente narcisista y de aberración yoica en la que el selfi se ha traducido en virus, ocurre que, paradójicamente, hablar de uno mismo merece todas las sanciones y todo tipo de escarnios.

Sin embargo, hay que ser muy valiente para hablar de sí mismo, para desnudarse de verdad, para abrirse en canal y hablar de aquello que la norma social esgrime como una desviación del protocolo. La falsa humildad me ha resultado siempre patológica y vergonzosa, así como la ridícula voluntad de pertenecer a una comunidad que te acepte y que te aplauda.

Cuando tocas fondo en la vida, cuando incluso respirar se te hace tortuoso, terminas comprendiendo que tales cosas no existen, que son puro espejismo y convención. En el inefable encuentro con nuestra verdad solo existe una compañía posible: soledad y sombra. Tal vez por ello, y atendiendo a que soy enfermizamente egocéntrico, no pudo parecerme más oportuno ese enunciado suyo que, para colmo, iba precedido de un desnudo real del artista llevado luego a la pintura.

Su desnudo, lo confieso, erotizó cada poro de mi piel, sabiendo que esa experiencia no es ni remotamente determinante ni condicionante de nada. Tengo claro que en mis estados de lasitud y de abandono busco refugio en cualquier adicción. La belleza, el arte y el vino son para mí las más letales de todas, con independencia de otras drogas. Para Miguel es la pintura. Él tiene la facultad de venirse aparecido en la doblez de cada superficie, dejando caer la pincelada imprevisible y decisiva. Todo esto no es sino una absolución especulativa que busca, si acaso, cierta aproximación a lo que sin estar del todo seguro creo que puede ser su pintura. Su intensidad desemboca en un más allá y en un más acá que ignora lo lineal y lo previsible. Al final uno descubre que este artista domina el arte del ajiaco y de la caldosa.

Su pintura es una celebración y un homenaje que pasa por recordar las derivas de la pintura histórica, la promiscuidad de la cultura pop, la sintomatología de lo cotidiano y el agotado —pero siempre útil— psicoanálisis. Estupor y libertad son términos afines a ella. No es posible pensar su obra sin cierta perplejidad y arrojo.

Ninguna apreciación auténtica puede prescindir de la fascinación y de los subterfugios de la existencia. Somos aquello que odiamos y amamos. De modo que toda interpretación es una proyección de nuestro yo: un exceso de orgullo que habla de precariedad elegíaca; también de amor.

La obra de Miguel es épica, es su manera de enfrentarse al arte sin tener que ejercer de traductor y de intérprete de nada. Pintar, para él, es una forma intempestiva de habitar el mundo. Lo que se entiende por arribo a la felicidad, a intervalos presumibles de esta, es otra forma de espejismo que consume a los seres ordinarios en el cumplimiento de lo establecido. Los extraordinarios, Miguel lo es, saben que nunca se arriba a felicidad alguna como que tampoco llegar es sinónimo de éxito y de realización. El éxito es algo de lo que la mayoría cree disfrutar sin ser conscientes de que no existe satisfacción más sublime que la consumación expedita de la virtud. Miguel es un virtuoso. Lo es, además, sin alardes. Me sorprende incluso su descarnada humildad. Es como si no estuviera al tanto de su grandeza y de la plenitud de sus facultades.

Hace tan solo unos días escribí un texto generoso en metáforas sobre la obra de Enrique Martínez Celaya, artista de origen cubano residente en Los Ángeles. Jamás pude imaginar que detrás de una obra tan hermosa y de su indiscutible atractivo físico, se escondía un arrogante de manual, un narcisista de rigor y un estafador de tomo y lomo. La soberbia de este artista, envestido de ardides y de poses estudiadas, contrasta con la serenidad y la naturalidad de Miguel.

La negligencia y descaro del primero, se traduce en responsabilidad en el segundo. Mientras que Celaya escribe “Andrés, si vez mi bibliografía [la Z es suya], te darás cuenta que no estoy en necesidad de ‘un escrito’”; Miguel manifiesta agradecimiento frente a la escritura. Mientras que el primero revela ansiedad de tono adolescente por recibir un texto que no tributa; el segundo pretexta paciencia y altura.

El primero es un cínico adoctrinado del destino que le tocó; el segundo es amable hasta el impudor, un “conquistador” que sobrevive al ego y sabe reír.

De las muchas decadencias que la vida registra, la miseria espiritual es la peor de todas. Y no seré yo, que practico los horrores terrenales y estoy a la sombra de los arcos, quien venga a dar lecciones precisamente ahora. Si algo he aprendido es que la convalecencia moral y física es también un lugar legítimo donde poder esconder esas otras caras, esos otros secretos, esos otros disfraces. Entender la narrativa de la vida puede que sea relativamente fácil; aceptar su virulencia es lo difícil. Estimo que Miguel, con esa obscena juventud, sabe que la decencia es estrictamente proporcional a la belleza.

Hablando de juventud y de virtud, reconozco que me sorprende cómo este artista, que vive en la Isla, recicla el acervo visual consumido, ya sea en directo o a través de libros ilustrados de historia del arte, con una maestría desconcertante. La musculatura pictórica de Miguel, que en la realidad parece anoréxico, es como la bulimia de los que mueren en los gimnasios a base de entrenamientos excesivos y de proteínas artificiales. Es cárnico, es delicioso, es una balsa en medio del océano.

Vivir bajo la encrucijada de doctrinas y de sofocos metastásicos es algo más que terrible. Lo escribe quien en los años 90 vivió el presente continuo de los apagones —alumbrones, como irónicamente le decíamos— y de todas las carencias innombrables. Así, con más de veinte años de diferencia, vive este artista. Su espacio de realización es el mismo, con alguna que otra gravedad y muchos más delitos. Quizás por ello admiro tanto su trabajo. Lo hago porque es una declaración de principios. Lo hago porque le veo habitar en un país en el que todo es normativo y limitante. A pesar de ello sigue, pinta, aspira y respira, disfruta de sus amigos —que son muchos, aunque Atuán Mena y Yudel Francisco creo que están entre sus preferidos.

Las emociones que me suscita la pintura de Miguel son realmente genuinas. Espero y deseo que la vida me regale el tiempo para volver sobre la obra de quien será, sin discusión, una firma en la historia de arte cubano. Por lo pronto, disfruto y pienso en ese azul confesional.

Galería

Miguel Alejandro Machado – Galería.

Ernesto García Sánchez: Formas limpias

Pensar en la eternidad no solo me horroriza, sino que también me fatiga.