Yo no voy por ahí pegando mocos en las paredes, ni haciéndole fisting a los mendigos. Un buen ciudadano aplaza las inmundicias y los antojos hasta la hora del recreo, por aquello de cuidar el entorno.

A veces me asomo al espejo y separo la carne de mi boca —con las dos manos— en un arrebato por entenderme, de mirarme por dentro. Allí están mi dentadura fallida, el estafilococo en la garganta y mis ojos desorbitados, blefaríticos.

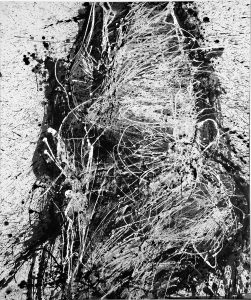

Ciertas manías de la higiene producen efectos secundarios: nuevas humedades, protuberancias, inflamaciones. Nuestro interior es un paisaje marginal, una favela que se hunde, un esqueleto que gotea; esa epifanía última.

Murmullo en el retrete

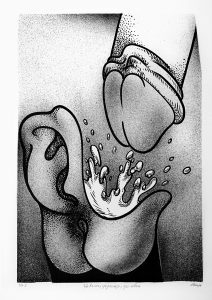

Hace muchos años aprendí que la boca y el ano forman parte del sistema digestivo.

Sin embargo, a esa pedestre lección de biología humana, yo —que todo lo sublimo— le añadiría que son el principio y el fin de algo fascinante: la entrada (Check-In) y la salida (Check-Out) de nuestro cuerpo, sus extremos más sensuales; las fronteras visibles de un proceso tan esencial como ordinario: la subsistencia.

Dichas aberturas, en tanto órganos de fachada, son también huecos devoradores, zonas erógenas que resuelven su antagonismo cuando surge, ante ellas, la posibilidad del sexo como paisaje común, siempre negociable.

No en vano el psicoanálisis pondera las fases oral (succión) y anal (retención-expulsión) como etapas decisivas en la construcción de la libido y la experiencia psicosexual del individuo.

Por tal razón, la cavidad bucal y el esfínter anal aparecen vinculados al placer desde la formación misma del feto. Recordemos que se trata de superficies penetrables, que seducen por la misma profundidad que esconden y prometen.

Una de las fantasías más comunes consiste en un pene mayúsculo que conecta ambas puntas, atravesándolas de una sola embestida. Pero no existe material orgánico de tal longitud.

Los únicos sustitutos, acaso, serían un dildo de dos cabezas o alguno de esos aparatos que se utilizan para hacer colonoscopías.

Como les iba diciendo, esas partes externas son las más fotogénicas del aparato digestivo, las que han desbordado la publicidad y las aplicaciones móviles para tener sexo.

En cambio, el resto de las vísceras que lo componen —faringe, esófago, estómago, hígado, páncreas, intestinos y recto— no han tenido la misma atención, la misma suerte; han sido relegadas, por lo general, al universo estéril de los laboratorios y la medicina interna.

El tubo digestivo de un adulto promedio mide unos treinta pies, es decir, aproximadamente nueve metros de largo. De modo que si fuéramos a presumir de nuestra estatura real —basados en dichas medidas— seríamos damas y caballeros muy altos, reversibles y fétidos, con el color nada lujoso de una tripa.

La estética del cólico

Dentro del arte cubano, todos conocemos la obra del pintor, dibujante, grabador y diseñador Umberto Peña (La Habana, 1937): pionero de una iconografía que no ha sido abordada todavía como fenómeno de conjunto por la morgue académica insular.

Me refiero a la escatología de carácter fisiológico en las artes visuales cubanas del período revolucionario como mecanismo de resistencia política, objeto de estudio de mi libro en proceso “Herejías del cuerpo”.

En este sentido, me atrevo a afirmar que la obra pictórica de Umberto Peña solo tiene como antecedente arqueológico aquel retrato abstracto de Carlos Enríquez, titulado Primavera bacteriológica (1932), en el cual una mujer decapitada, sentada en el váter, lucha contra una presunta inundación de espermatozoides mientras sobrevive a la aspereza de un enema.

No hay evidencias de que Peña conozca la pieza. Tampoco insinúo que ese fuera su punto de partida. Hago la anotación, para seguir después una línea evolutiva en cuanto a la representación de lo escatológico en el arte cubano contemporáneo.

Me inclino más a observar en su pintura —de los años sesenta— la presencia fantasmática del urinario de Marcel Duchamp, el flirteo absoluto con las reses colgadas y sangrantes de Chaim Soutine, y las exploraciones sediciosas de Piero Manzoni en torno a los excrementos y otros fluidos corporales; todo ello acicalado con los colores planos y brillantes de ascendencia popal estilo de Andy Warhol.

Con este comentario no estoy cuestionando la originalidad de su poética visual, sino reafirmando la urdimbre de textualidades que determinan la naturaleza del arte posmoderno.

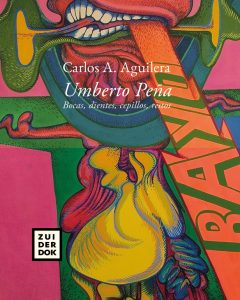

No obstante, para menguar dichas incertidumbres, tenemos el libro —de reciente aparición y tapa dura— Umberto Peña. Bocas, dientes, cepillos, restos (Zuiderdok, 2020), de Carlos A. Aguilera, con edición de Waldo Pérez Cino.

El volumen nos brinda el testimonio del propio artista en cuanto a su educación, influencias y viajes, a través de una enjundiosa entrevista ilustrada con más de 150 imágenes. De modo que, durante la lectura, podemos detectar sus verdaderos referentes sin necesidad de hacer especulaciones apriorísticas.

El lenguaje de Aguilera es chispeante, suelto, provocador; las respuestas de Peña son a veces generosas, otras veces más esquivas, pero a través de su plática fraternal intuimos la hostilidad del contexto, las motivaciones y el legado de este gran artista.

La propia estructura del libro simula un corte transversal en una vejiga hipotética. El corte es la introducción, que arriesga el concepto de escatología como límite, como poslugar; mientras el líquido que se derrama es la sucesión de anécdotas e interioridades eructadas por el demiurgo, quien reside hoy en España.

Autopsia del Hombre Nuevo

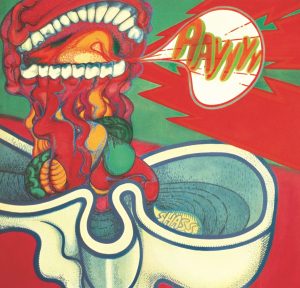

A raíz del triunfo de la Revolución Cubana y las nuevas transformaciones sociales —como la militancia impuesta, la euforia de las consignas, la desaparición del individuo en la masa y las normativas para sostener una conducta unánime, intachable y estoica—, la pintura de Umberto Peña se muerde la lengua, se retuerce y busca refugio en la comodidad de las glándulas suprarrenales.

Desde ese escondite sui géneris hace una caricatura sorda, una radiografía mordaz del Hombre Nuevo, aquel engendro de la ideología socialista que martirizó a tantas generaciones. Aunque pensándolo bien, esas pinturas pudieran ser, al mismo tiempo, un retrato de sí mismo: de su asco, su vergüenza ajena, su lástima.

Por eso, sus personajes o álter egos rechinan los dientes y se cagan —literalmente— en la madre del prójimo, mientras sudan, orinan, eyaculan, vomitan y hacen gárgaras de indiferencia.

Solo un artista aventurado y sutil es capaz de dar un brinco así en la próstata de la Revolución, de escupirle a la cara su fracaso, su delirio, su desfachatez.

Con la precisión de un catéter, Umberto se menea en las entrañas del proyecto oficial, revienta el buzón de quejas y sugerencias, incorpora onomatopeyas y títulos sarcásticos para formalizar su denuncia, su inconformidad y su risa. Le da una palmada en el hombro al metadiscurso y le quita la sonda a la demagogia, esa letanía que se fuga por el inodoro.

No es de extrañar entonces que, en la medida que se fueron endureciendo las políticas culturales en la isla, su obra comenzara a ser objeto de censura.

Ya los genitales crispados y los riñones explosivos dejaron de ser tropo manso para convertirse en materia subversiva. Allá quien subestime los dones de la contrainteligencia, de los órganos oficiales en tiempos de sospecha y vigilancia.

Por eso, después del Congreso de Educación y Cultura de 1971, cuando Umberto Peña observa el caos de represalias que se venía, comienza su “protesta silenciosa” como quien padece de cólico nefrítico, y deja de maquillar escaras, vesículas y tendones.

Lo cierto es que, en la plástica cubana, Umberto Peña inauguró un camino hasta hoy poco frecuentado por la crítica, al menos de manera sistemática, y es precisamente ese arte escatológico que alude, representa y/o utiliza las emanaciones y fluidos corporales para expresar las ideas de una nueva sensibilidad, desde los materiales engendrados por el propio cuerpo.

Esta columna de hoy debía llamarse Restroom en lugar de Showroom para hacerle homenaje al maestro. En una próxima entrega indagaré en la poética de otros artistas visuales cubanos que han incursionado en el arte escatológico.

Ahora recuerdo que mi amiga Sara Vega, de la Cinemateca de Cuba, cada vez que nos tocaba seleccionar cortometrajes y películas para muestras y festivales del ICAIC, volteaba su cara en las escenas donde el actor sacaba un cepillo de dientes y pasaba varios minutos enjuagándose la boca en pantalla. “Eso me da una fatiga”, me decía ella, con su pelo corto y su colección de pulseras. Quizás, en su mente de hippie, pensaba que todo el mundo se lavaba la boca con pasta Perla.

Georges Bataille decía que “negar el desperdicio es negar la vida. El arte no necesita ser bello para ser trascendental; de hecho, el arte no necesita ser trascendental en absoluto”.

Galería

Umberto Peña: un brinco en la próstata – Rubens Riol.

El sigilo de los hombres-sin-sonrisa

“A todos los que estamos confinados aquí nos ponen nombres de puta hambrienta con guion bajo, para mantener nuestra identidad siempre a raya”. (Una distopía sexual pospandémica, doscientos años después del primer brote de COVID-19, en una institución penal para mutantes gays que suspiran por un beso).