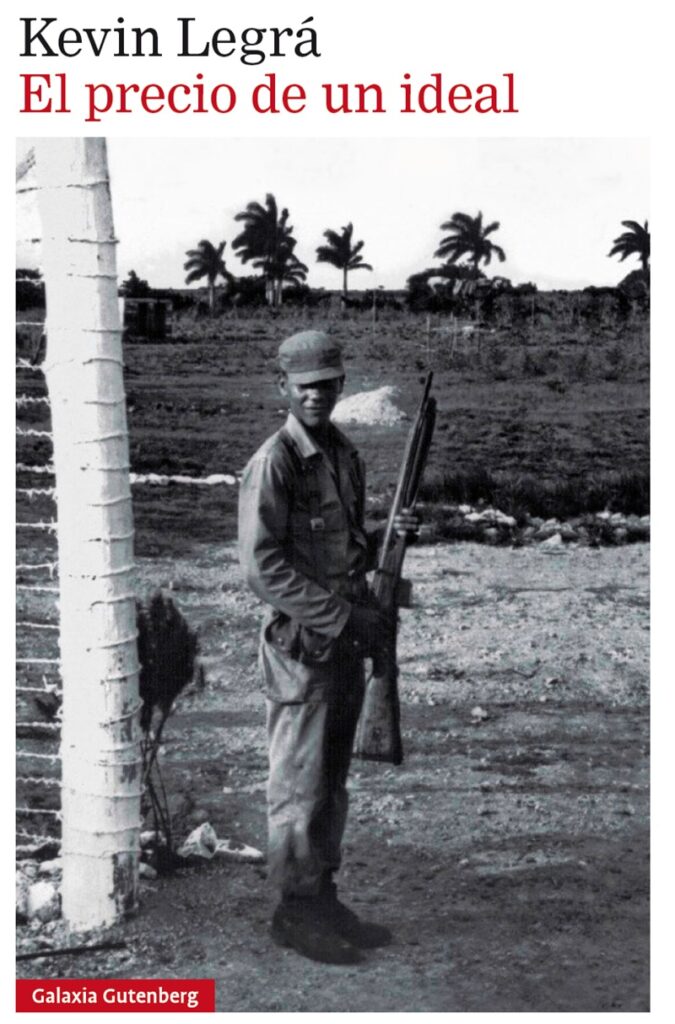

El precio de un ideal, una novela de Kevin Legrá.

“World history is not the soil in which happiness grows.

Periods of happiness are empty pages in it”.

Hegel

Este texto no es una reseña. La práctica de reseñar, especialmente cuando se orienta a inducir la lectura en otros, ha sido sobrevalorada. La reseña termina siendo un ejercicio didáctico que reduce la experiencia literaria a explicaciones y estructuras interpretativas que podrían desviar la atención de lo que debe ser esencial: las resonancias que el texto provoca en el lector.

Jorge Luis Borges, quien desafió las convenciones de la lectura y la interpretación desde una obra plagada de laberintos, espejos y ficciones que se pliegan sobre sí mismas, exige al lector una participación casi detectivesca. Lezama Lima, en su exploración de lo que llamó el Curso Délfico, no se interesaba tanto en su contenido explícito, sino en cómo las resonancias que este generaba, cómo los ecos de la lectura contribuyen a la conformación de una identidad. Por eso, la lectura —al menos para mí— es ante todo una experiencia ontológica.

¿Cuál es el precio de un ideal? Desde que el independentismo cubano se impuso como “ideología” sobre el autonomismo y el anexionismo, la lucha por los ideales ha sido un campo de batalla plagado de sangre, tinta, gritos, piedras, huevos y retornos atestados de lágrimas.

¿Cuál es el precio de un ideal?, seguramente se preguntaba José María Heredia en su destierro primogénito, cuando la melancolía era el cursor de una poesía invadida por los remordimientos. Más de doscientos años después de que Heredia se trasladara y se nacionalizara mexicano, gracias al presidente Guadalupe Victoria, los cubanos nos seguimos preguntando por El precio de un ideal[1], con la sola diferencia de que esta pregunta se hace libro en las manos de Kevin Legrá.

Rivero, Matilde, el Padre Meurice, Monseñor Enrique, Monina y Ramiro no son simples personajes de una ficción, son figuras simbólicas que encarnan una tragedia histórica que adquiere cuerpo en lo físico, lo simbólico y lo psíquico. El cuerpo nunca olvida[2]. A Kevin Legrá le ha bastado una idea para explicar cómo esta anomalía ha operado en la psique nacional. Y es así porque, incluso quienes no hemos sido víctimas directas de las UMAP, sentimos el eco de su violencia, como si un país entero hubiese sido atravesado por una pedagogía del castigo.

Cuando Aldo —pastor adventista en Veguita de Galo— asumió el riesgo, comprendió que su acto de desobediencia acarrearía nefastas consecuencias. Esta dimensión ética y política de la víctima convierte el riesgo en símbolo de una resistencia frente a un aparato represivo que no toleraba la diferencia.

Kevin Legrá urde su libro como quien borda una herida abierta en la tela del tiempo. La tiranía no es una idea suspendida en el vacío, ni el capricho de un solo hombre: es una sombra que se arrastra, que se infiltra en los cuerpos de los otros, que los habita. Es un veneno que no mata de inmediato, sino que transforma, corrompe, domestica. La tiranía es un incendio que no necesita llamas: basta con la voluntad de uno para que los demás se conviertan en ceniza obediente.

Pero no es solo fuego: es también una niebla espesa que enturbia la mirada, que borra los contornos del juicio, que convierte la conciencia en un terreno baldío. La tiranía grita, pero también susurra. Golpea, pero también persuade desde el terror. Se disfraza de orden, de deber, de destino. Y cuando por fin se revela, ya ha echado raíces en la médula de los hombres, ha convertido la voluntad en un eco ajeno, ha hecho del miedo una costumbre.

En el universo que Legrá despliega, la tiranía no es un monstruo visible, sino una enfermedad que se transmite por contacto, por silencio, por resignación. Es el rostro del poder cuando se refleja en los ojos de quienes han olvidado cómo mirar por sí mismos. Por eso la figura del sargento Del Toro encarna la brutalidad del sistema: “emergiendo con una ferocidad despiadada y, como un cazador que se abalanza sobre su presa, aferró con fuerza la camisa de Aldo y lo precipitó con violencia al suelo.”[3]

En el gesto violento del sargento Del Toro, está todo el desprecio del poder por el otro.

El precio de un ideal dirige su atención hacia la dimensión ética y política de la fe, explorando las tensiones que surgen cuando la convicción espiritual entra en conflicto con un régimen estatal que busca uniformar la subjetividad. La figura de Rivero, lejos de representar una religiosidad superficial o meramente ritual, encarna una fe profunda, vivida con coherencia y riesgo, que se convierte en el eje de una resistencia silenciosa frente a un poder que no solo reprime, sino que pretende reconfigurar al individuo en su totalidad.

Aunque la represión de la disidencia sexual ha ocupado un lugar central en la memoria de las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), Legrá amplía el campo de análisis al incluir otras formas de alteridad perseguidas por el régimen: la fe religiosa, la raza, la masculinidad no normativa y la actitud política disidente.

El autor no se limita a narrar una historia de exclusión, sino que propone una lectura crítica del proyecto totalitario como empresa de ingeniería social. Corregir y disciplinar todo aquello que se apartara del ideal revolucionario hegemónico, ha sido el modus operandi encarnado en la conformación del “hombre nuevo”.

Igualmente, la obra trasciende los límites de la ficción literaria para situarse en un terreno híbrido, donde confluyen la narrativa testimonial, el ensayo político y la investigación documental. Legrá articula su relato con un aparato crítico, sustentado en fuentes bibliográficas, documentos históricos y referencias cruzadas, lo que convierte al texto en una herramienta valiosa tanto para el análisis literario como para la reflexión sociopolítica.

Así, El precio de un ideal puede ser leído simultáneamente como una obra de creación estética y como una intervención crítica sobre uno de los episodios más oscuros de la historia reciente cubana.

El miedo y la desesperanza son piezas clave en la configuración narrativa de esta novela. La representación y la sintomatología del miedo, el temor ante la violencia física, la agresión simbólica y lingüística, así como el miedo a la estigmatización social y a que las huellas del desprecio se impongan sobre la identidad individual, son estructuras fundamentales para comprender la dimensión de esta pesadilla que llega hasta nuestros días.

La novela retrata con precisión el dolor anticipado en el gesto que precede al golpe, el sufrimiento que emana del vacío existencial en un entorno marcado por el silencio claustral. Sin embargo, es la desesperanza, manifestada como hastío y parálisis emocional, la que se erige como fuerza dominante, apoderándose de los cuerpos y anulando su capacidad de acción.

Esta sensación de estancamiento, de parquedad afectiva, revela una crítica profunda a las condiciones que perpetúan la inmovilidad y el sufrimiento en contextos de opresión.

¿Qué creen que sucederá a continuación? ¿Qué hará el pequeño pez para cumplir su sueño? —preguntaba Monina—. Pero uno de los niños dio una respuesta que jamás imaginaría. El niño levantó la mano, con cara de confusión, y dijo que, si el pez era cubano, era imposible que pudiese volar. […] El pequeño respondió que su padre le había dicho que en ese país les cortaban las alas a aquellos que soñaban en grande[4].

Leyendo a Legrá recordé de manera casi inevitable, la reflexión filosófica contenida en El apocalipsis de nuestro tiempo[5] de Vasili Rózanov (1856–1919). Rózanov articula una crítica profunda a las consecuencias espirituales de la Revolución de Octubre de 1917. La ruptura ontológica entre el ser humano y la trascendencia, una escisión que desintegra el vínculo sagrado entre el cuerpo y Dios, es la consecuencia inmediata de una revolución donde prácticamente nada queda incólume.

Si en Rózanov la existencia desgajada de su fundamento metafísico tiene como resultado un sujeto poseído por el desprecio, en la narrativa de Legrá la figura de Rivero experimenta el colapso de su horizonte de sentido y, con ello, el abandono de la fe.

Las “sombras moscovitas” del pasado, la pérdida de lo sagrado, no son un simple fenómeno cultural, es más bien la experiencia radical de desarraigo ontológico que interpela directamente a la condición humana en su dimensión más profunda, dentro de un sistema totalitario de izquierda.

Al mismo tiempo, en la novela, el sentido de la justicia se presenta como una ausencia estructural, una carencia que no es accidental. Es más bien un elemento constitutivo del universo narrativo dominado por un poder totalitario que opera desde una lógica antropofágica.

El poder no se limita a ejercer control político o coerción física; su violencia se manifiesta en un plano ontológico. La experiencia del terror, tal como la vivió Vasili Rózanov o las innumerables víctimas del terror rojo de 1937, incluso el terror que vive y experimenta el viejo revolucionario Nicolás Rubachof[6]durante las purgas estalinistas, encuentra un eco inquietante en la figura de Rivero. Somatizar el trauma de una violencia que excede lo físico, presupone un daño profundo en la estructura psíquica de la conciencia[7].

Por eso todos los personajes de la novela —sin excepción— son reducidos a la condición de víctimas de un poder absoluto, que impone su hegemonía mediante la aniquilación de los cuerpos y la disolución de las almas. El Estado totalitario no solo elimina físicamente al individuo, sino que lo despoja de toda identidad jurídica y valor existencial, configurándolo como un “otro” radicalmente excluido del orden simbólico.

No se trata aquí de una violencia que busca consumir la carne, sino de una operación más profunda: la destrucción de los fundamentos ontológicos que hacen posible la constitución de una identidad. Esta forma de violencia metafísica revela el carácter sacrificial del poder totalitario, cuya lógica se sostiene en la negación radical del otro como sujeto.

El teniente Rodríguez movía, frenético, las manos, lanzaba improperios a Rivero y lo amenazaba. Entonces, un golpe sordo derribó la puerta. Rodríguez se volteó rápidamente y vio a Ramiro, que entraba en defensa de su amigo.

—¡Suéltalo, pinga!

—¡Apártate, cabo, que este singao chivato va a saber lo que es bueno![8]

¿Dónde estaba Dios en ese momento?, se preguntaba Rivero. Es la misma pregunta que Ángel Santiesteban se formulaba en El verano en que Dios dormía[9]. Sin embargo, ¿dónde estaba Dios? remite a una interrogación aún más radical: la del silencio de Dios ante el mal.

La pregunta “¿dónde estaba Dios?” no es solo una expresión de desesperación, sino una interpelación metafísica que atraviesa la conciencia moderna. Para Levinas, esta pregunta adquiere una densidad ética particular.

El rostro del otro —el otro sufriente— nos convoca a una responsabilidad infinita, que antecede a toda comprensión teológica o metafísica. Es la angustia de Rodión Románovich Raskólnikov que ve en el rostro de Sonia a Lizaveta Ivanovna.

El silencio de Dios no es solo un abandono absoluto, sino una exigencia ética que se desplaza hacia el sujeto humano: es el hombre quien debe responder por el otro, incluso y, sobre todo, cuando Dios calla. La ausencia divina no exime de responsabilidad. Al contrario, la intensifica.

Paul Ricoeur ha abordado esta ausencia desde el problema del mal y desde una perspectiva hermenéutica. En El mal: un desafío a la filosofía y a la teología[10], Ricoeur sostiene que el mal radical —aquel que no puede ser explicado ni justificado— desafía los marcos narrativos tradicionales y obliga a repensar la relación entre sufrimiento, sentido y lenguaje.

La pregunta “¿dónde estaba Dios?” no busca una respuesta doctrinal, sino que expresa una fractura en el horizonte de sentido, una herida que solo puede ser acogida mediante una ética de la memoria y del reconocimiento.

El silencio de los victimarios ha sido siempre —como dice Kevin Legrá— un bálsamo reparador: ¿escamotea el silencio una justificación ideológica o una narración de redención?

Este silencio aspira —con la complicidad de otros, sobre todo de intelectuales de izquierda, dentro y fuera de una no tan Joven Cuba— a la reconciliación, a la desmemoria, al olvido, a un diálogo cínico, pero, sobre todo, al perdón.

Yo, como Andrés Reynaldo, “no creo en la reconciliación ni en el perdón”. Creo en la memoria y la justicia. Sin memoria, ni justicia, Alemania no hubiera superado el nazismo, ni Japón su genocida vocación imperialista.

¿Alguien puede citarme mejores ejemplos de transición democrática? La reconciliación y el perdón son construcciones culturales. Pero la memoria y la justicia tienen una concreta y universal implementación institucional. Aclárese que a los cubanos no nos piden la reconciliación y el perdón para enterrar a la dictadura, sino para perpetuarla.”[11]

El silencio —humano o divino, balsámico o no— enquista la naturaleza del mal y evade la exigencia ética de confrontar la fragilidad de toda respuesta ante el sufrimiento extremo del otro.

¿Cuál ha sido el precio de un ideal? ¿O acaso se trataba de una idea festinada, una ilusión revestida de promesa?

Más allá del arbitrio de las Moiras —esas tejedoras del destino—, el costo ha sido una parálisis histórica, un letargo colectivo que ha suspendido la posibilidad misma de la felicidad. Hemos habitado una temporalidad estancada, marcada por una pasión que devino patología, por una nostalgia que se volvió compulsiva.

Un pueblo que “sufre, vive y espera aquí; y también sufre, vive y espera allá fuera”[12], atrapado en un ciclo de espera sin horizonte. Ese odio visceral que emana del miedo, de la opresión, pero, sobre todo, de la incapacidad de nombrar: de no señalar a los responsables, de no llamar a las cosas por su nombre.

“¿Será posible que algún día acabe todo esto?”, se pregunta Rivero. Lo trágico no es solo la persistencia del dolor, sino la ceguera ante el cambio ya consumado. Porque “el mundo sigue su curso y Cuba queda atrás”.

Don Valerio León, siendo analfabeto, pero portador de una infinita sabiduría, decía: el que no mira alante, atrás se halla. Un país que se aferra al pasado desde una lectura ideológica y selectiva, que convierte la historia en ficción, es incapaz de imaginar el porvenir.

El destino de la nación no está en el emotivo abrazo entre Rivero y Ramiro. Tampoco está en la poesía: la poesía no salva como muchos creen. El destino de la nación podría estar en la ruptura con el mito. Es decir, en la desmitificación de ese falso mesías.

Nietzsche llevaba razón cuando en Crepúsculo de los ídolos reconocía que superar el nihilismo y la decadencia pasa, necesariamente, por la destrucción de los valores y las creencias fundamentales.

El precio de ese ideal ha sido la veneración de un falso mesías, cuya voluntad se convirtió —se ha convertido— en un campo de batalla. El precio de ese ideal ha sido la sangre derramada, la tinta censurada, los gritos silenciados, las piedras lanzadas, los huevos estrellados y los retornos colmados de lágrimas y reproches.

No se trata solo del fracaso de una utopía, del fracaso de un ideal —que también— sino del costo humano, ético y cultural, de haber convertido una idea en religión. Y una promesa en una prisión rodeada de agua.

Notas:

[1] Legrá, Kevin. El precio de un ideal. Galaxia Gutenberg, 2024.

[2] Sierra Madero, A. El cuerpo nunca olvida: Trabajo forzado, hombre nuevo y memoria en Cuba (1959-1980). Rialta Ediciones, 2022.

[3] Legrá, Kevin. (2024). p. 96.

[4] Legrá, Kevin. (2024). p. 122.

[5] Rózanov, V. El apocalipsis de nuestro tiempo. Acantilado, 2017.

[6] Koestler, A. El cero y el infinito. Debolsillo, 2011.

[7] Oeste, M. Á. Vengo de ese miedo. Tusquets Editores, 2022.

[8] Legrá, Kevin. (2024). p. 141.

[9] Santiesteban, Ángel. El verano en que Dios dormía. Neo Club Ediciones, 2014.

[10] Ricoeur, P. El mal. Un desafío a la filosofía y a la teología. Amorrortu, 2007.

[11] Reynaldo, Andrés. Cuba, memoria y justicia. El Nuevo Herald.

[12] Legrá, Kevin. (2024). p. 296.

Petróleo del Caribe: ¿Prepara Trump una guerra contra Venezuela?

Por Klaus Dodds

Trump está preparando las condiciones para una escalada con un objetivo claro: asegurar el dominio total de Estados Unidos sobre su hemisferio.