“En Cuba no nos queda más remedio que incorporar la miseria a la vida y callar”, leo y me pregunto: ¿callar…?

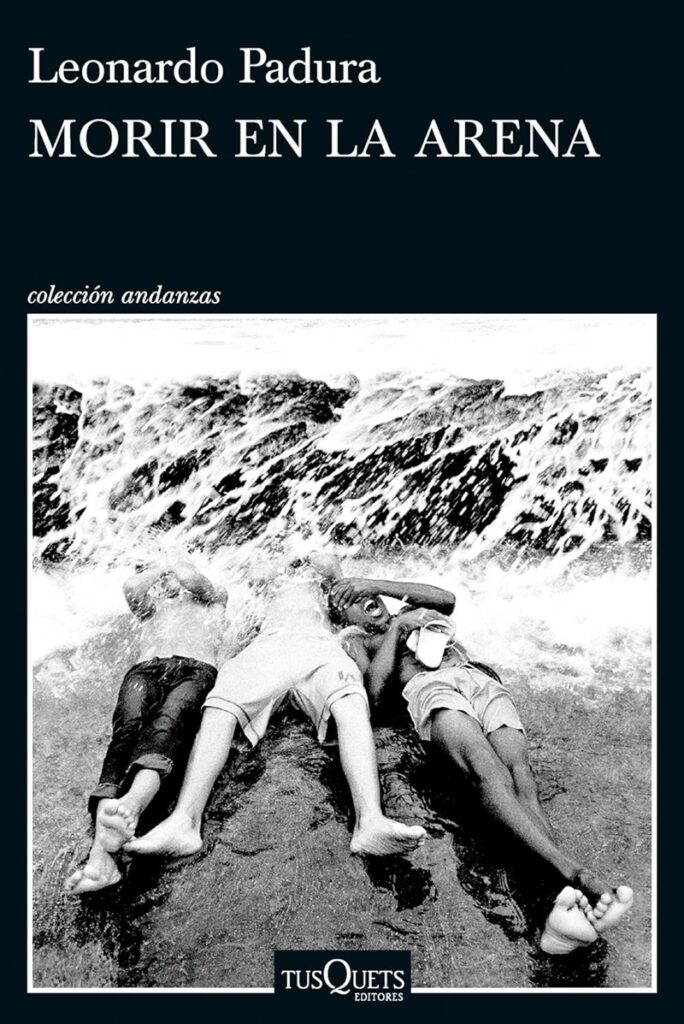

Lo dijo en Mantilla, siempre en Mantilla. Lo dijo mientras le instalaban una planta eléctrica solar de 4,000 dólares. Sabe venderse. Nos habla de su más reciente novela Morir en la arena y menciona a Rodolfo, “marcado por la guerra de Angola”. Menciona a una generación de “hombres y mujeres que estudiaron, trabajaron, se sacrificaron, repitieron consignas, incluso pelearon en la guerra de Angola y, sin embargo, con el correr del tiempo, lo primero que sienten es que vuelven a pisar mierda”.

Indiscutiblemente, Padura se vende bien. El Premio Príncipe de Asturias tiene oficio y algo de talento, pero, sobre todo, disciplina. Se deja leer, tiene oficio y se le nota. Un buen escritor también tiene oficio, pero jamás lo advertimos.

Leo Morir en la arena, como leo todo Padura. ¿Cómo no leer al escritor cubano más vendido, a nuestro Príncipe de Asturias, al mantillero creador de Mario Conde y rescatador de Ramón Mercader?

El argumento es muy simple: en un país de mierda, luego de que el protagonista pise una plasta de mierda, se entera de que el mierda de su hermano, después de treinta años preso por asesinar a mandarriazos al padre —otro mierda—, saldrá pronto en libertad y pretende regresar a su casa. “Un día de mierda, bueno, otro más en este país de mierda que se va a la mierda”.

Y a partir de aquí todo se hace predecible.

Los personajes principales incluyen a Rodolfo, caracterizado por su cobardía; Nora, su cuñada, quien comparte esa misma naturaleza pusilánime; Geni, esposo de Nora y hermano de Rodolfo. También Aitana, la exiliada hija de Rodolfo, que se empata con Humbertico, el nuevo rico, hijo del escritor Raymundo Fumero. Este último, amigo cercano de Geni, ocasionalmente toma el control de la narración a lo largo de la novela.

Miedo, cobarde, cobardía, son palabras muy repetidas en la novela. Se advierten constantemente, machacan. Este miedo está en cada uno de los personajes, pero no hay que ser muy listo para entender que ese miedo y esa cobardía son los propios de Padura, los que le impiden como cubano, como intelectual y, por último, como escritor, decir por propia boca lo que escupe a través de sus personajes. Seguro piensas, Leonardo, que la ficción te salva.

Dicho de otro modo: bajo la máscara del miedo “productivo” se esconde algo a lo que Padura nos tiene acostumbrados: la transferencia de la propia incapacidad cívica hacia personajes de ficción aplastados por la realidad, los que pueden permitirse, en la seguridad de lo imaginario, aquello que el escritor se niega a asumir en el terreno de su existencia histórica concreta.

En este relato, bien escrito —ya les dije que Padura tiene oficio y también dije que se le nota mucho—, hay una tríada conceptual entre miedo, cobardía y redención (la otra palabra que se repite hasta el aburrimiento en las 394 páginas del libro). Esta estructura, sin embargo, no constituye una elaboración estética sobre el trauma cubano; es la racionalización literaria de la claudicación individual de Padura.

Es fácil descubrir el temor de sus personajes. No lo ocultan, no hay metáforas. Es una novela sobre el miedo, y sus personajes lo padecen. Roberto tiene miedo a todo. Geni se escuda en el miedo para no descubrirse. Nora tiene tanto miedo que no ha hecho el amor desde hace más de veinte años. Fumero tiene miedo y por eso escribe las mismas novelas encubiertas de Padura. Violeta tiene miedo y se refugia en Dios. Y Aitana pierde el miedo porque escapa. Es el miedo nacional, aunque Padura quiera hablar de la “derrota nacional”.

“Siento miedo al escribir”, dice Padura y así revela la naturaleza problemática de su propuesta literaria. Cuando el escritor afirma que sus obras constituyen un gesto de insurrección contra el temor, pretende convertir lo ficcional en sucedáneo del coraje cívico.

Esta equiparación es falaz: escribir relatos, donde se exprese la realidad cubana a través de personajes deprimidos y derrotados, no constituye el mismo riesgo que asumir posiciones públicas en el debate político y cultural. ¿Me sigues, Leo?

Su narrativa es una especie de ventriloquia existencial donde los personajes dicen lo que el escritor no expresa en primera persona. Es una estrategia defensiva que le permite experimentar la ilusión de compromiso social. Le satisface, aunque jamás asuma las consecuencias de una frontalidad política contra el sistema cuyas consecuencias en el pueblo cubano son la base de su obra.

Pero si el miedo de Padura es ejemplo del intelectual patético que genera un estado totalitario, lo más desolador es comprobar, en Morir en la arena, que a pesar del oficio que lo distingue, nuestro Príncipe de Asturias se copia a sí mismo con la desfachatez de quien sabe, y no le importa, que no tiene nada nuevo que decir.

Padura ha perfeccionado una fórmula narrativa tan cómoda como las mecedoras de caoba que embellecen el patio de su casa climatizada en Mantilla: reciclaje de personajes, situaciones comunes en todas sus novelas, obsesiones recurrentes. El autor pretende que no nos demos cuenta, pero al igual que su oficio: se nota, y mucho.

Es perverso. El oficio de su escritura es tan pulido, técnicamente tan competente, que casi logra disimular la estafa intelectual que perpetra. Un lector casual apenas percibe que está leyendo lo mismo una y otra vez, pero en la prosa adjetivada de Padura se esconde la perfección mecánica de la repetición.

Todo lo que podemos encontrar en Morir en la arena ya estaba escrito. Hay párrafos enteros que son calcos descarados de novelas anteriores; sobre todo la saga de Mario Conde. Es casi un greatest hits de sus propias obsesiones: la decepción por la zafra de los diez millones, el quinquenio gris, la falta de papel, el dirigente corrupto, el barrio sucio, los apagones, las colas, los paladares, los nuevos ricos, la emigración, los Industriales, el Estadio Latinoamericano…

Para colmo, se la agencia de tal manera que menciona hasta el parole humanitario y las tarjetas MLC. No se tiene piedad, no se cuida. Padura, temerario por una vez, decide mostrarse tal cual: desnudo y sin ideas.

Nuestro hombre en Mantilla se sabe, se sabe muy bien, y sabe que le sabemos.

En la novela, Humbertico, ahijado de bautizo de Geni y Nora, e hijo de Fumero el escritor, se ha convertido en babalawo y nuevo rico, manejando un Audi de último modelo por las desvencijadas calles de una Habana tan vana y banal como aquella que un infante difunto nunca dejó de echar de menos.

Humbertico es la metáfora de ese cubano que ha sabido flotar entre tanta mierda y también nadar donde las aguas son más limpias. Padura se describe en Raymundo Fumero, escritor de éxito, cobarde, el que calla y se proyecta en novelas policiacas y eróticas. Pero, realmente, en la Cuba de hoy, Leonardo es más Humbertico: solvente hasta para paneles solares de 4,000 dólares que se referencian sin pudor en el diario El País.

El autoplagio, además de pereza intelectual, es la confesión tácita de un escritor vacío, pegado al fondo de su pozo creativo, que decide usar una y otra vez las herramientas que le sirvieron en el pasado.

Esta lectura da qué pensar. Hay una sensación constante de obsolescencia, de misa de difuntos. Por las páginas de Morir en la arena desfilan todos los personajes de Padura. Parece una reunión de antiguos compañeritos del preuniversitario. Mario Conde, que cada vez se describe en un parecido asombroso con el Padura real, hace tres o cuatro apariciones referenciales, pero estelares. El expolicía, maduro y singador profesional, aparece acompañado de Tamara, muy parecida en tetas y pezones a Nora.

Por supuesto, en esta comparsa desfilan Carlos el Flaco, el Conejo y hasta Cándido el Rojo, en una novela que no es secuela ni precuela, sino mucho reciclaje. El filólogo que fue Padura quizás quiera disfrazar de intertextualidad este pastiche, pero es sequedad creativa, nada más.

Lo único que no menciona Leonardo es a Ramón Mercader, o alguna referencia a El hombre que amaba los perros. Quizá por preservarla, por no prostituirla en este ejercicio de autofagia literaria. Quizás porque, simplemente, no supo encajarla en este patchwork de sus obsesiones habituales. ¿Me lo aclaras, Leo?

Es tan predecible, toda la novela lo es, que se regodea en una escena repetida en todos y cada uno de sus libros: la bacanal alimentaria, en el país donde no hay comida. El pollo en cazuela acompañado de yuca con mojo de naranja agria, crema de verduras y, de postre, dulce de coco. Esta vez, la cocinera es Amparito, prima gris de Nora, insípido personaje puesto solo para que cocine. Amparito es el plagio descarado de Josefina, la madre de Carlos el Flaco, el amigo gordo de Mario Conde. Ya te hemos leído, Leonardo. No nos sorprendes.

La derrota, como eje de la historia, es tan obvia que, ya cuando Padura describe la frontera familiar entre el escogido y el execrado, metaforizada en la casa y la casita, y sobre todo en el muro que Geni levanta para separarlas, conociendo a Padura, podemos predecir que es el símil tropical de nuestro propio muro de Berlín.

Y claro que aparece Berlín y su muro real, más adelante, cuando Geni vive su caída y regresa a Cuba con una maleta, donde carga cuatro piedras de aquella barrera divisoria. Poco después, la pared inclinada que fractura a la familia también será derribada, convertida en cascotes polvorientos. Débil metáfora que pretende unificar a los suyos entre los escombros de un país que, en lugar de describirlo, Padura caricaturiza. Todo esto se adivina por obvio, por… ¿mediocre?

Nadie ha definido mejor al escritor que es Padura que el propio Padura en palabras de Fumero:

Siempre que me preguntan por qué me convertí en escritor, específicamente en novelista, me he acostumbrado a decir que lo hice porque quería contar historias. Y todo el mundo queda satisfecho, pues a la gente le gusta oír razones simples y trilladas, que les eviten la complicación de tener que pensar, sobre todo en un país donde, desde niño, has aprendido que es más saludable no hacerlo, o no mucho. Pensar, quiero decir.

Pero la verdad es que, si lo analizamos un poco, no se necesita ser novelista para contar historias, inventar narrativas, como se dice ahora. Vivimos rodeados de esas narrativas y, por ejemplo, no hay mejores inventores de historias que los políticos, esos sí son novelistas consumados, los más hábiles creadores de ficciones, y eso nosotros lo sabemos bien.

Y también sabemos que debe, o debería al menos, ser indispensable tener libertad para expresar lo que necesitas, no andar con miedo a mezquinas consecuencias que afecten las exigencias de la creación, y esa condición, lamentablemente, resulta ser más esquiva y desde el principio yo lo aprendí muy bien.

La otra verdad, en este caso muy personal, es que cuando me examino a mí mismo, todavía me parece extraordinario que, sin tener demasiada imaginación, aunque con mucho empeño, haya podido escribir novelas que no serán grandes ni excelentes novelas. A diferencia de la mayoría de mis colegas, reconozco y padezco mis limitaciones sin exhibirlas, por supuesto, pero tampoco son bodrios detestables. No todas, creo.

Honestidad brutal y absoluta. ¡Felicidades, Leonardo!

El miedo, el del escritor y sobre todo el del ciudadano, muestra la incapacidad de Leonardo para integrar de forma coherente su oficio con la proyección cívica de un cubano que goza de una plataforma privilegiada, en cuanto a voz y representatividad pública.

Dicho de otra manera: si su carrera literaria ha sido exitosa, quizás es porque ha sabido mantener un equilibrio calculado entre la crítica oblicua y la conformidad práctica, entre la denuncia ficcional y el silencio público.

Esta estrategia, y la nacionalidad española otorgada por carta de naturaleza —una figura discrecional que le concedió el ejecutivo español por la concurrencia de circunstancias excepcionales en 2011—, le ha permitido cosechar los beneficios simbólicos de la “disidencia”, sin asumir los costos que sufre la oposición genuina en el contexto cubano.

Pero hay más: no solo Raymundo Fumero es Leonardo Padura, escritor de hábito y oficio, oportunista, silente y comedido…, ¿mediocre? Rodolfo Santiago Bermúdez Páez es también nuestro Padura: cobarde, aplicado, meticuloso, tomador de café y fumador de Populares, indeciso…, ¿mediocre? Eugenio Fermín Bermúdez Páez, Geni, es alguien dispuesto a arrastrar todas las culpas, las suyas y también las de Padura: el fracasado que enarbola un código de hombría, al cual se adscribe también nuestro hijo ilustre de Mantilla, dispuesto a morir por no vivir.

En el suicidio final de Geni, sin dar la respuesta que esperamos, vemos el silencio de Padura y la eutanasia que le aplica a su escritura: aceptar la miseria y callar.

Un psicoanalista argentino describiría a Padura, a través de la lectura de sus novelas, como un cubano desencantado de unos setenta años, acosado por una frustración obsesiva que lo lleva a sumergirse en rones baratos y destilados de dudosa procedencia, mientras fuma cigarrillos Populares. Se inclina por mujeres cubanas maduras y macizas, de más de cincuenta años, marcadas por el dolor de la vida, pero aún sensuales.

Cuando Padura traslada a Rodolfo Santiago Bermúdez Páez las mismas mañas sexuales, Viagra incluido, que ya había adjudicado a Mario Conde en repetidas novelas, no solo redunda, sino también revela pobreza imaginativa, quizás contaminada por la pobreza material o sexual que describe.

Tanto Conde como Rodolfo, ambos en la misma edad que Padura, buscan revivir la singueta permanente de los que ya no pueden. Pero singan, y mucho, aunque todos lo hacen de la misma forma. En Cuba, los hombres de setenta años se excitan con tetas tersas y pezones mestizos de tono violáceo, dejan que les manoseen el ano y se vienen gritando malas palabras. Una catedral de lo cheo.

Esta obsesión se vuelve patética en la propia precariedad narrativa: el mismo tipo de encuentros, la misma necesidad de validación masculina, el mismo miedo. Padura no escribe sobre el sexo: escribe sobre la angustia de un hombre que teme que el sexo se le escape. Es un ejercicio de ruptura emocional con su presente, porque solo le queda el pasado. ¿Tienes algo que contarnos, Leo?

Además del miedo, la redención es también recurrente en esta novela, como en toda su obra. Redención, redimirse y perdón, manifiestan una culpa que el escritor intenta recaiga en sus lectores. Hay toda una voluntad de compartir la responsabilidad del silencio con aquellos que leen. En el epílogo que narra Fumero, o sea, tú mismo, Leonardo, el escritor de oficio que eres, no disimula que, si alguna redención se busca, es la tuya. Cuando insistes en la “crónica de una derrota”, es imposible no pensar en tu propio fracaso, en una voz dilapidada como la tuya.

Morir en la arena le permite a Padura mantener la ilusión del compromiso ético, sin asumir los riesgos que conlleva la coherencia entre pensamiento y acción. Los lectores experimentan de forma vicaria una suerte de resistencia que los exime de desarrollar formas genuinas de oposición política. Padura los convierte en cómplices de su miedo, de su cobardía.

La verdadera tragedia de Morir en la arena no reside en las trayectorias de sus personajes ficticios, sino en la del propio escritor, que ha convertido su talento literario en instrumento de legitimación de su cobardía. La redención que la novela promete es, en última instancia, una promesa vacía: no hay redención posible para quien utiliza el arte como refugio y así eludir las demandas éticas de su tiempo histórico.

La cobardía cohabita con la redención en el afán de buscar, para el escritor, el perdón que se niega a sí mismo, al humano de Mantilla, el que nos cuenta la realidad de las colas, de las mipymes, de los bisneros y policías. Pero eso, Leo, no es criticar la realidad totalitaria; es solamente describirla. ¿Con eso te conformas?

“No me obligues a pensar”, dice Aitana, quizás el único personaje libre en toda la novela. Esa es la consigna oculta en toda la obra de Padura: lograr que el lector no piense, y así tampoco obligarse a sí mismo a pensar; refugiarse en la comodidad de lo ya dicho, lo ya escrito.

Morir en la arena es el autorretrato involuntario de un escritor que convierte sus carencias en concesión, su conformismo en estética, y su miedo en una poética de la repetición. Padura no ha escrito una novela; ha firmado su certificado de defunción creativa, con la elegancia de quien sabe que no tiene nada que perder, porque perdió lo único que importa: el respeto a su propia palabra.

No es una novela, es un testamento. Padura nos lega su cobardía y esparce la voluntad del silencio como herencia literaria. Tanto nadar…

Si la censura es antagónica al periodismo y tú, Leo, fuiste periodista, la autocensura es el suicidio del ciudadano. Cuando conscientemente decides callar, ya moriste, como Geni, por propia mano.

El príncipe Padura se deja leer, sabe construir desde el dolor colectivo, sabe emocionar mostrando la fotografía de una ciudad más zombi que fantasma: una Habana que no vive ya ni de lo que fue, un alma sin futuro. Sabe enseñarnos la miseria; no la visible, sino aquella que nos hace miserables. También la pobreza; no la que nos empobrece, sino la que nos convierte en indolentes.

Morir en la arena es una novela escrita con oficio, sin “demasiada imaginación, aunque con mucho empeño”, como describe Fumero, como se describe Padura.

Ejecutas con oficio una auténtica arqueología del desastre: el inventario minucioso de una cultura material hecha de artefactos con memorias totalitarias, soviéticas y panfletarias. Esa nostalgia socialista que expones, una y otra vez, revela un Síndrome de Estocolmo personal y persistente del que aún no has logrado liberarte.

Ay, Leonardo: tanto nadar, pero, ¡tanto nadar!, para cagarte de miedo y, de paso, morir en Mantilla.

Cómo resistir a un dictador

La líder opositora Svetlana Tijanóvskaya analiza la oposición democrática de Bielorrusia y lo que necesita para ganar.