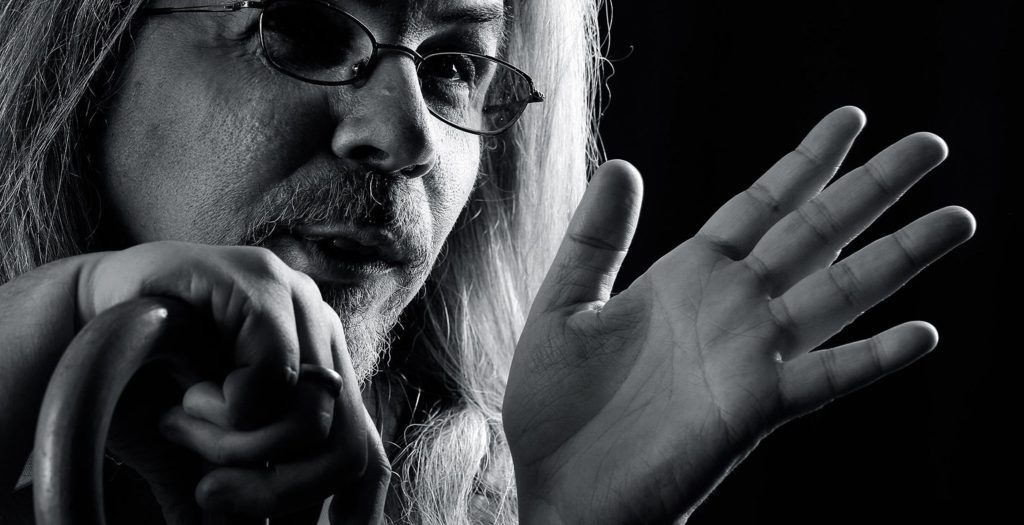

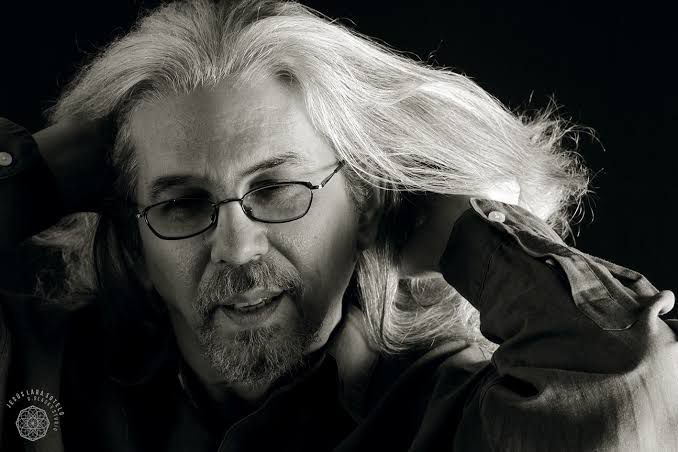

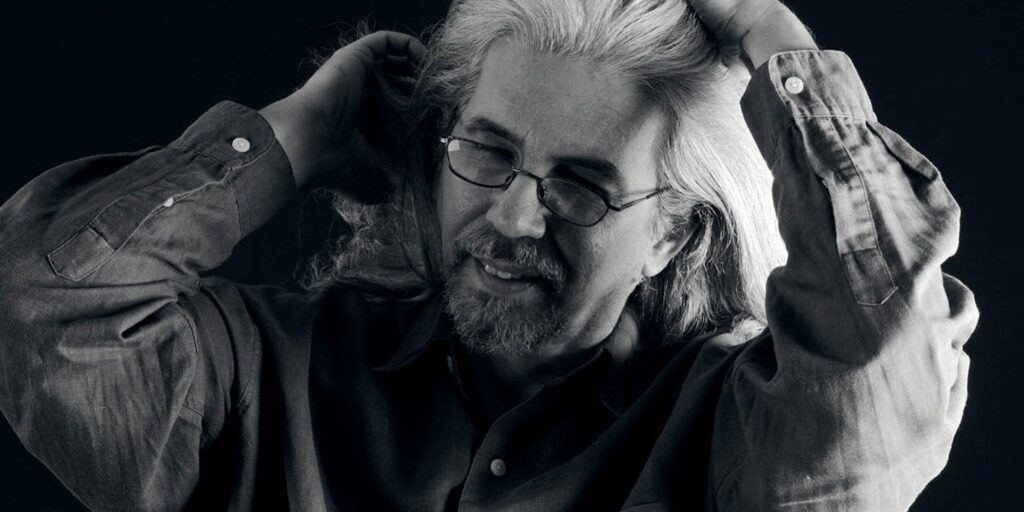

Siempre he creído que los escritores son una especie de rara avis y Alberto Garrandés no es la excepción. Nos conocimos hace ya varios lustros, en 2008, en medio de un acalorado mes de marzo, en plena Feria Internacional del Libro de Guantánamo.

Recuerdo que, para ese entonces, yo apenas había terminado de publicar mi segundo libro y Garrandés ya era lo que se llama un autor consagrado, cuya obra en el panorama literario cubano —para beneplácito de los que nos consideramos sus amigos— goza de una salud de hierro.

Con una visión cosmopolita sobre la literatura y más de una treintena de libros, así como disimiles premios, pareciera que escribir es el único oficio posible. Y debe serlo, amén de suposiciones.

Luego, seducido por el empeño de la escritura que traza caminos y nos protege de poderosos exorcismos, me atrevo a interrogarlo. Y es que, si usara calificativos más o menos exactos para definir su obra, creo que no hallaría las palabras.

¿Cómo definir a quien, lejos de cualquier dogma, se define a sí mismo como un transgresor del lenguaje? ¿Cómo a quien, en medio del realismo decadente y cotidiano de un país, aún le urgen los grandes temas en pugna, razones más que necesarias para existir y coexistir en lo habitual?

Empecemos con algunos temas profundos. Siempre he pensado que, en una Cuba como la nuestra, siempre han existido escritores oficiales y algunos escritores oficialistas. Ambos grupos gozan de ciertas bondades con ciertas fronteras muy bien delimitadas. ¿Estás de acuerdo conmigo, o si colocamos ambos en la balanza caerían por su propio peso?

La mera enunciación de ese tema ya señala hacia un síntoma de una enfermedad que sí es profunda. Y me hablas de una realidad que abandoné hace años. Voy a hacer un esfuerzo. Tiempo atrás supe que, dentro de Cuba, en provincias, las autoridades culturales, por lo general poco avezadas, distinguían entre escritores nacionales (de alcance o de dimensiones nacionales) y escritores provinciales (me dijeron que en China se han usado terminologías similares).

También existe esa dicotomía: escritores oficiales y escritores oficialistas. No sé qué vínculos absurdos e inextricables se producen allí. Todo eso me parece pura bazofia, pura tontería. Y es el resultado de vivir en un país donde importa la diagramación social de la literatura como institución, y la clasificación política de los escritores, lo cual es un horror y un fracaso.

Hoy existo y vivo fuera de esos circuitos (circulitos), realizados por mentes pequeñitas, y la verdad verdadera es que siempre he pensado, y hoy cada vez más, que la literatura de verdad no depende, al escribirse, ni de un país ni de una circunstancia histórica. Un escritor oficial es un malentendido lleno de simplezas y payasadas, tanto como uno que sea (o admita ser) oficialista y esté encantado de participar, en compañía de funcionarios y políticos, cóctel en mano, en alguna actividad “literaria” que además sea “institucional”.

Por suerte, vivo en mi casa, como imaginarás, lejos de semejante morralla, y no asisto a nada de eso. A mi memoria viene ahora lo que me contó (ignoro si es verdad o si es un mito) un escritor “oficial” ya muerto: que J. P. Sartre insistía en preguntar, en una de sus visitas a La Habana, por qué era necesaria la creación de una Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Jamás lo entendió, por supuesto. A no ser que, para convencer a Sartre (y tampoco: hubiera sido por gusto), te pongas en el lugar de quienes necesitan ejercer el control de la cultura, que son los mismos que dicen que no es control sino organización, difusión, promoción y democratización de la cultura).

A lo largo de la historia literaria siempre han existido numerosos escritores que, por medio de su obra, han sido contestatarios ante los gobiernos imperantes. De alguna forma sofocadores y, por qué no decirlo, una especie de provocadores sociales. ¿Es el escritor —en cualquier sociedad, de cierto modo— un provocador?

La auténtica provocación transcurre en el ámbito del intelecto y el espíritu. No estoy haciéndome el tipo interesante, sólo tomo en serio lo que hago y creo firmemente en la seriedad de la literatura. Conozco a escritores provocadores que no son más que escritores “de pasatiempo”, por así llamarlos. Escritores de una transitoriedad lamentable (y/o con muy poca obra tangible) y que quieren agitar el marasmo del escenario cultural para hacerse notar, o que aprovechan alguna circunstancia para adquirir visibilidad, tras lo cual alguna fuente de luz los iluminaría de momento.

Un escritor puede ser un provocador, sí, siempre que haga literatura. Si lo que hace es, desde la admiración de su propio yo, provocar con ideas de ocasión, con efectismos transitorios o tramoyas circunstanciales, entonces no es un escritor sino un oportunista. La verdadera literatura es, a la larga, una inmensa provocación (lo digo otra vez) que sucede en el alma, el espíritu y hasta en el cuerpo.

Estamos hechos de lenguaje. En los términos de la frivolidad cubana, supongo que “provocar” es un objetivo, no una consecuencia seria de la escritura. Panorama atroz de un país que se ha vuelto atroz.

En nuestro país hay un gremio importante de escritoras y escritores haciendo una obra importante. En alguna entrevista, Ena Lucia Portela aseguraba que el futuro de la literatura cubana estaba marcado por la ensayística, que era donde a su entender había una mayor riqueza de temas. Tú eres ensayista, además. ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento?

En lo que sí estaría de acuerdo con Ena Lucía Portela es en un hecho: ahora mismo el ensayo parece tener más y mejores opciones que la narrativa. El fenómeno es interesante porque el ensayo ha asumido e incorporado, en sus formas ya tradicionales, gestos de la ficción, incluso de la auto-ficción, que pueden dialogar con eso que se llama post-verdad.

Vistas las cosas así, me parece que es un género tan proteico como nunca antes. Por lo menos lo he comprobado en carne propia, en mis textos recientes. Lo puse en práctica al escribir Unplugged, donde alcancé, creo, a disolver algunas fronteras para crear un tejido que, en lo que concierne a mis libros, posee una frescura distinta. Por cierto, leo ensayos de varias literaturas y creo que soy más (y mejor) lector de ensayos que de ficciones.

¿Qué temas en literatura te faltan por abordar; o, por el contrario, ¿crees que vas por una etapa de tu vida en la que lo has dicho todo?

A poquitos meses de cumplir 66 años, sigo desalmidonándome. No podría, en verdad, platearme así mi trabajo —proponerme decir esto o aquello, o adentrarme en tal o cual dilema—, aunque diría que me faltan algunos temas, asuntos y problemas en los cuales sumergirme. Y eso, sin perder el entusiasmo de la exploración, ni ponerme profesoral, que no me queda bien.

Tengo la edad que tengo y no me hago ilusiones sobre una longevidad creativa posible, pero improbable. Si me conozco un poco, podría decir que soy capaz de resistir hasta el Día del Juicio Final, como aquel personaje de Samuel Beckett. Pero las cosas son como son y vivo en La Habana de la oscuridad, la desesperanza, y los virus asesinos.

Aun así, sigo escribiendo. Unplugged acaba de ser publicado en la editorial Casa Vacía, de Richmond, Virginia, y Lapislázuli es una novela breve que ya está lista, igual que Monje que arde, un volumen de cuentos, y Un búho perplejo, que contiene ensayos sobre cine escritos en años recientes.

¿Qué opinión te merecen los cambios que se han venido gestando en nuestro país en los últimos años? Me refiero a cambios de corte sociopolítico que se viven en Cuba actualmente y que, de alguna forma, pueden abrir puertas hacia el mundo o, al parecer de otros, cerrarlas definitivamente. ¿Te parece que toda la amplia gama de cambios que se van gestando —dígase en busca de nuevas voces que ya se escuchan y que podrían cambiar el destino de la sociedad cubana actual— resultarían favorables, además, para encauzar el futuro de la literatura cubana de los próximos diez años?

Hay cambio e inmovilidad, pero siempre en el contexto de un sistema que no avanza. Retrocede, eso sí. Siempre se puede avanzar hacia el retroceso. Es mucho más sencillo que avanzar de veras. Uno vive en un contexto donde la esperanza quizás no muera, a pesar de estar amenazada por dos fuerzas destructivas: la ignorancia y el fanatismo.

Los cambios o estacionamientos sociopolíticos, en un país casi del todo paralizado como Cuba, por supuesto que influyen de muchos modos en la literatura y sus destinos. Pero no creo que exista allí, en última instancia, una relación de coordinación, dependencia o subordinación.

Cuba es un país que existe de muchas maneras. Hay un país real, empobrecido y enfermo ahora a más no poder, donde la ignorancia se hace cada vez más fuerte, porque la precariedad de la vida sólo deja espacio a concebir y poner en práctica muy diversas maneras de sobrevivencia material inmediata. ¡Tristísimo!

Pero ese país real tiene versiones: varias que son oficiales, hipócritamente matizadas, así como versiones en el exilio, versiones en las mentes de los políticos europeos, versiones en los gobiernos que tienen buenas relaciones con el gobierno de Cuba, versiones delirantes en los cerebros utopistas de los estudiantes “de izquierda” de otros países (muchos de ellos idiotizados por la propaganda romántica internacional que nace en una nostalgia muy maquillada de los años 60 del siglo pasado).

En fin, se trata de modelos de la vida de una isla cuyo “prestigio” pasa por su vínculo con la Utopía Social Redentora, todavía fuerte pero ya tan agrietada y agujereada por sus propios fracasos que se desmorona sin remedio.

Mi parecer es este: la literatura (y cuando hablo de ella, hablo de ella en serio) brota de la vida misma, pero no es la vida. Hay otra cuestión en la que no entraré, y que hace que todo sea más complicado, o más tenso: la literatura está habitada, en lo fundamental, por el yo, por el individuo.

Sé que trabajaste como editor jefe de la redacción de narrativa de la Editorial Letras Cubanas, y sabes cómo funciona esta. En ocasiones, desde ciertas instituciones gubernamentales en la Isla, se hacen difíciles las transformaciones desde dentro. ¿Piensas que los cambios generan la apertura de nuevas formas de expresión artística, o mantienes la posición como tantos otros escritores de que la literatura es netamente apolítica?

Trabajé allí, en la editorial Letras Cubanas, pero fue en otra vida, otro tiempo, y mi yo era otro. No reniego de ese momento —breve, por cierto: desde septiembre de 1995 hasta febrero de 1998—, pero ya esa editorial no es lo que fue (dicho sea para bien y para mal).

No volvería allí, y de hecho me largué porque ese lugar empezó a adquirir rápidamente —han pasado casi treinta años— una toxicidad asfixiante. Pero, hablando ya de asuntos que me dan menos pereza, y que son menos transitorios, más definitivos: no es que la literatura sea netamente apolítica, como pudieran decir algunos. La literatura es política, o debería serlo (y creo que lo es siempre, sin poder evitarlo). Pero sólo a la larga, en última instancia.

Estamos hablando de lugares comunes, ¿no? Vuelvo a decirlo: la literatura es políticaconsiguientemente. ¿O debería poder serlo? No hay ni que esforzarse en lograrlo.

Por otro lado, escribir teniendo como base o punto de partida una idea social o política, no creo que conduzca a la literariedad. (Entre paréntesis: la literariedad no reside en las “palabras bonitas” ni en la eufonía del discurso, sino en determinada poiesis).

Si voy a hacer eso, mejor escribo una alocución, un panfleto, una declaración, un texto periodístico de investigación. Por sí mismas, esas formas no podrían conducir a la literatura.

Esta opinión es extremada y tajante, lo sé. Pero en la literatura se opera con alegorías, con situaciones fantásticas, con símbolos y personajes transicionales, con entramados del inconsciente, con espacios ilusorios y sueños, con interpolaciones linguoestilísticas más o menos complejas, y con un realismo convencional que es un señalador de la inmediatez… y, aun así, uno se encuentra en un mundo que no es la realidad ni puede ser lo real.

Dándoles otra vuelta de tuerca a estos asuntos. Desde hace algún tiempo resido fuera de la Isla, lo cual me hace imposible contactar en primera persona con ciertos cambios que se generan, a pesar de tener abiertamente acceso a Internet, que puede ser una fuente fagocitada de información, incluso cuando se gesta cierta manipulación de informaciones en el peor de los casos. La pregunta sería: ¿como ves la política del estado cubano hacia los movimientos abiertamente gay en la Isla?

Cuando vives en un sitio donde las libertades individuales están tan restringidas, te das cuenta de que el Estado se apoya, para defender su idea de que él es un Estado en democracia —o que respeta la libertad, o que “construye” (o anhela realizar) una maravillosa Utopía Social—, en políticas de afirmación del movimiento gay. Ese es un buen ejemplo y es, además, claro está, una táctica. Buena parte de la cultura, de los creadores y creadoras, es gay. O queer, para usar un término que me gusta más. A un Estado así, de ese tipo, le encanta “adornarse” con artistas que digan que, en efecto, el Estado no sólo les permite actuar como gays, sino que defiende ese derecho, que es básicamente identitario.

Por cierto, digo esto último para añadir a continuación que, si uno es un creador queer, uno no necesita del Estado para ejercer esa libertad o esa identidad. No hay que permitirle al Estado que se aproveche del ejercicio de un derecho tan personal para decir con orgullo que él, el Estado, es magnánimo, justo, democrático y de raíz libertaria. No hay que regalarle eso al Estado.

¿Escribir nos hace mejores o peores personas?

Escribir no te hace ni mejor ni peor persona. De hecho, escribir importa poco (aunque te transforme en la dirección que sea). Y publicar, menos que poco. Ni la cultura ni la literatura salvan, ni redimen, ni destronan al Mal (llamémoslo así) por sí mismas. Son ciertos hechos humanísticos los que salvan, redimen, alivian, mejoran.

Hubo oficiales de las SS implicados en crímenes que eran melómanos de alta condición y sabían analizar la estructura de una sonata de Bach, partitura en mano, y hablaban varios idiomas. Hay poetas muy buenos que son malas personas. Hay personas humildes, casi iletradas, que hacen cosas por otros bajo el simple designio (casi “instintivo”, lo diré así) del humanismo.

La literatura y los libros, y en general la cultura, sirven de mucho, es verdad, pero no garantizan la presencia de la compasión, ni de la bondad, ni de la justicia, ni detienen una guerra. Observa lo que ocurre en Gaza. Es horrorosamente simple. (O complicado, porque ser gay y actuar como tal en Gaza puede atraer sobre ti el odio y la violencia). Observa, también, lo que ocurre en Cuba, donde no caen bombas y, aun así, hay una guerra: la de la incertidumbre, la enfermedad y el desaliento.

¿Deberían importar aún los llamados genios literarios? ¿Existe en literatura alguna clave para lograr el éxito o crees conclusivamente que el mero hecho de ser considerado un genio literario conlleva directa y proporcionalmente a alcanzar el éxito?

Los genios literarios existen, pero el hecho de ser un genio no te lleva al éxito, ni a las grandes tiradas, ni a las grandes editoriales. Por lo general, sí. Pero tal cosa ocurre cuando te ganas un premio importante, o un editor muy competente descubre y visualiza el alcance de tu obra después que te han dicho que NO 20 o 30 veces durante años.

Ganas el Nobel y de inmediato las grandes editoriales se te echan encima sin pensarlo dos veces. Una pena. Hoy día hay escritores de talento, agentes literarios, editoriales de gran alcance, premios literarios bien dotados, y mundos académicos influyentes. Todos —excepto esos escritores— se ponen de acuerdo o tratan de hacerlo, dialogan como vendedores de alfombras, como empresarios, como accionistas.

Se sabe que hay un punto, en el curso de la decisión de un gran premio, donde intervienen (del modo que sea) los agentes literarios. Por supuesto, esas transacciones no involucran (o intentan no involucrar) libros mediocres, aunque sucede. Pero el éxito de un escritor no está determinado hoy ni siquiera por críticos experimentados que leen una obra suya que sea de excelencia o roce la genialidad. Ya no hay un Chesterton escribiendo sobre William Blake, ni un Giuseppe Tomasi di Lampedusa escribiendo sobre la poesía de T. S. Eliot.

Una gran editorial lanza y promociona (construiré ese ejemplo) a una escritora que es una mujer transespecialista en cultura árabe (pongámoslo así) y que es además una activista capaz de intervenir en foros universitarios y salir en la tele hablando de Gaza, de Trump, del 3I/Atlas, de Ucrania, de las IAs, y entonces esa editorial publica su libro con un cintillo simple que dice: “Novela extraordinaria”, o un cintillo doble, más jugoso: “Este es ya un libro de culto y podría convertirse en una obra maestra”.

Y tomas el libro, lo abres, y en las primeras páginas hay 17 “que” y una pobreza estilística palmaria. Pero la escritora ya ha sido invitada a un debate en alguna universidad de primer nivel, transmitido por Google zoom, y allí mismo vende un montón de libros y anuncia que en una semana se irá a Gaza a repartir agua y alimentos y, de paso, tomar notas y hacer fotos para escribir un reportaje. En fin.

Creo que el genio verdadero o la genialidad están, por su parte, envueltos en su propia sombra. Escribiendo en silencio, sencillamente. No ingresan en la dinámica de la literatura como institución comercial y del espectáculo. No ingresan allí por desconocimiento, o porque no les interesa, o porque andan demasiado ocupados escribiendo, o porque no les da la gana.

Conozco jóvenes con talento, pero sin predicamento real, que, en lugar de intentar levantar los cimientos de una obra, hacen cabriolas y protagonizan gestos de gran visibilidad, urgidos por atraer los reflectores hacia sí mismos. Tienen mucha prisa e ignoro por qué. No son genios, por supuesto. Sólo aspiran a momentos de fama y al ruido envolvente de los aplausos.

¿Cuál sería tu valoración más rotunda acerca del cine cubano actual, si es que se le puede aún definir de ese modo?

Ya no tengo información suficiente sobre el cine cubano actual. Hace unos años, sí, antes de las oleadas de la más reciente diáspora cultural (la llamaré así, esbozando una sonrisa un tanto amarga), un paréntesis que se abrió en 2020 y que no se ha cerrado ni creo que se cierre. Hay cineastas jóvenes con un buen background cultural. Pero no me parece que exista el “cine cubano actual”.

El ICAIC ha ido interviniendo, con intenciones de control, en el cine joven, sistemáticamente, en concreto en las voces que disienten, acallándolas o procurando acallarlas. Hay una lamentable tradición de censura allí. ¿El panorama es como de marasmo o algo parecido al marasmo?

Fíjate, además, en la dispersión: hay buenos cineastas que trabajan o intentan trabajar en Cuba, y buenos cineastas que trabajan o intentan trabajar fuera de Cuba. Por otro lado, habría que decir que la censura es como un fantasma ubicuo. ¿La cubanidad del cine es o debería ser una meta?

Esa pregunta me la hice a veces cuando, perplejo, veía a gente con talento preocupada por el cine cubano y por hacer un cine cubano y enriquecer el cine cubano. Si yo fuera cineasta, haría cine a secas. Un cine cuestionador humanística y formalmente. Lo de “cubano” me sobra, ni me preocupa ni me interesa. La “cubanidad” del cine es un debate tan falso como provinciano.

¿Los escritores son los mejores críticos literarios o, muy por el contrario, la crítica entorpece en ocasiones el proceso creativo?

Bueno, soy juez y parte, ya sabes. Los críticos deberían tener (o procurar tener) una buena formación literaria. Por escuela, o por lecturas propias o dirigidas, o por ambas cosas. Yo he seguido esos caminos.

Hay que leer todos los días. Todos. No exagero. Quedan muy pocos críticos de verdad. He visto que hay periodistas que ejercen la crítica literaria. He mirado y leído, aquí y allá, y el panorama no es confiable: o escriben mal y están desinformados, o se indigestan de semiótica y otras patochadas, o dicen frases vacías, altisonantes o de gusto dudoso.

Tal vez el ensombrecimiento de mi espíritu me impulse a exagerar, pero el conjunto no creo que sea bueno. Los escritores no son los mejores críticos, pero los críticos tienen que “escribir bien”, que es una forma de la cortesía, como dijo una vez Eliseo Diego. Y la crítica no entorpece nada. Un escritor bien formado y con imaginación es ambicioso, tiene avidez, lee, y se apodera de los aciertos de otros. Es así. En un escritor de verdad, ni siquiera la mejor crítica tendrá influencia en su obra.

Para terminar, y parafraseando un poco la respuesta a una determinada entrevista tuya que leí hace algún tiempo. ¿Una pinga sigue siendo, en términos académicos, no aceptable?

Hmm, pues no alcanzo a saberlo J, aunque en determinados círculos una pinga sigue siendo inaceptable, en especial si estamos hablando de un pene en erección.

Hace muchísimo tiempo, el mundo arcaico clásico, o pre-clásico (grecolatino, aceptémoslo así), distinguía entre fascinus y mentula, si no recuerdo o interpreto mal mis lecturas. El primero incluía erección. La segunda, no.

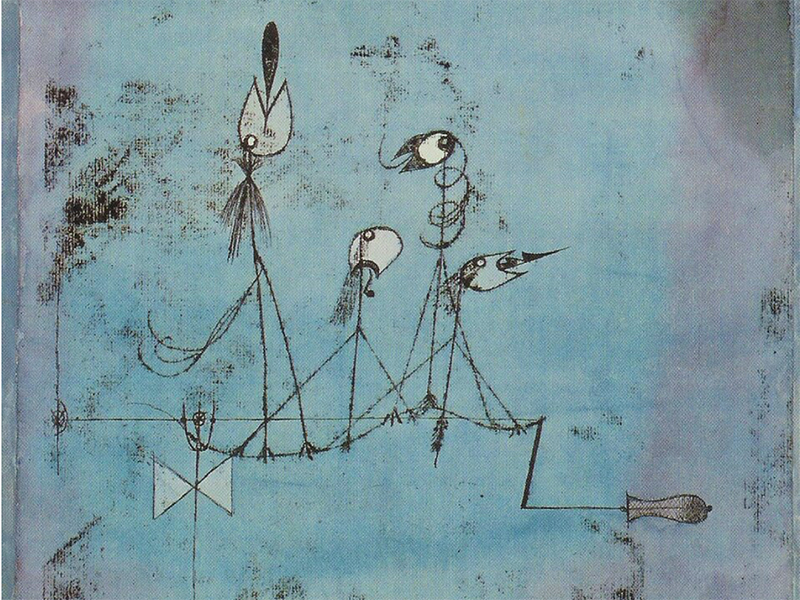

El fascinus solía ser un amuleto para favorecer salud, abundancia, bienestar y placer. Oye cómo suena: fascinus. La fascinación de una pinga parada, ¿no?

Me acusan de obsceno a veces. No me importa. Represento, involuntariamente, una zona de la alta cultura literaria, y siempre (también involuntariamente) he mezclado la llamada obscenidad con el refinamiento. Me gusta moverme entre Petronio y Fernando de Rojas, para empezar.

No me siento, ni me declaro culpable. Ojalá mi estilo encuentre sus raíces más hondas en esa saturación amalgamada de cultura popular y cultura clásica que estalló creativamente en el Renacimiento. Por eso me di el gusto de escribir un libro como Marea baja.

Los tiempos son otros, muy otros, y uno debe fortificarse, como pedía Virgilio Piñera siguiendo a James Joyce (exilio, astucia, destreza), y acaso colgar en la habitación, con la debida gracia, para que la seriedad no nos devore, un tintinnabulum pompeyano, que es un pene de glande agraciado y generoso, con alitas de ave y cascabeles de fiesta.

* Esta entrevista forma parte del libro en proceso de preparación Voces imprescindibles: autores cubanos del siglo XXI.