(Fragmentos de novela inédita)

Me iba mal en La Habana y fui a Miami para que mi vida cambiara y empecé a lavar platos en un restaurante hondureño y una noche tuve problemas con un gringo y le llevé la mitad de una oreja con una navaja, además de otras heridas, así que tuve que huir y colarme luego en un trabajo de almacenes de neumáticos que no es tan difícil adivinar era un revoltijo de drogas que controlaban colombianos o mexicanos o hasta los mismos gringos, no sé.

Por supuesto que allí mi navaja tuvo que blandirse nuevamente y pinchar a un par de traficantes que resultaban más yonquis que traficantes. ¿Qué debía hacer? Irme a alguna ciudad que ambientara mi desagravio, y caí con cuatro o cinco dólares en Orlando.

En Orlando la pasé bien o más o menos bien siempre que no volviera a quedarme sin dinero o pensara en Cuba. Y siempre pensaba en Cuba y siempre me quedaba sin dinero.

Las dos cosas eran terribles y de alguna forma extraña parecían vincularse. Yo no quise irme de Cuba pero supongo que nadie, al final, pretende irse de donde uno es sino tiene un motivo trascendente. Yo tenía varios.

(…)

Haití. Me llamaba Haití, aunque yo había nacido en Cuba y mi piel era más blanca que el papel de cualquier libro.

(…)

¿Cuántos elefantes caben en una casa?

Me pregunta un niño (ocho, nueve años) en un pequeño parque del South West.

Depende. De la casa. De los elefantes. De las mentiras. De los cálculos. De la paciencia para responder. De la edad del niño. De las edades de los elefantes. De mi edad. De que los elefantes sean africanos o asiáticos, o de otra galaxia. De que sean de Animal Planet o de Discovery. De que sean grises o rojos. De que coman en la cocina o en el baño. De que sea la primera vez que entren a la casa. De que sepan leer, o cantar. De que no ronquen. De que no pidan agua. De que se tiren o no se tiren pedos. De que las trompas sean así o así.

(…)

Cuando lees, incluso cuando escribes, unes los tiempos, los conviertes en un único tiempo. No es una gran frase pero sí una bella idea.

Y uno qué cosa es, o qué es más uno; un hombre de ficción o alguien de carne y huesos, porque todos somos esas dos partes, contenidas, enjauladas, dentro, una más que otra, pero compactas e irreductibles.

(…)

Me hice pasar por mi propio enemigo, y aunque no me iba tan mal terminé detestando las sombras que me rodeaban.

Peleé en un sucio bodegón de estilo irlandés contra un sucio boxeador irlandés, sin estilo, como cualquiera de su estirpe, pero con puños torrentosos: mi mandíbula deshecha (bebería caldos por quince días), un ojo y la nariz como los de un clown de la dinastía egipcia, los dientes a punto de irse para otra película, cuatrocientos dólares de ganancia.

Después me fui a Luisiana porque un amigo del amigo de mi amigo Frankie, de treinta y seis, medio holandés, medio texano, necesitaba a tipos como yo.

En Luisiana hice cochinadas por todas partes. Haití era el rey de las chupadas menores. Y sé que muchos pretenden un título así.

En Luisiana conocí a Dickey, un chicuelo de veintitrés, que se llamaba así en honor a Dickey Bett, guitarrista de los Allman Brothers Band, a quien sus padres adoraban.

(…)

Un día nací en La Habana y ese día fue cubierto por una nube demasiado oscura. Luego estuve en esa ciudad porque no debía estar en otra. Construí casas y deseché casas. Construí matrimonios y luego los eché abajo. Hice hijos y después escapé de mis hijos. Un día quise ser escritor, pero ya era muy tarde, y me morí.

Reencarné en alguien muy parecido a mí y que tenía mis propias señales y vivía en La Habana con cosas, matrimonios, hijos: construcciones y destrucciones.

(…)

Me subo a una moto con Guantánamo, que es quien vende heroína a mejor precio en el Downtown. Guantánamo, de cuarenta y uno, con una novia cubana de Facebook que ni siquiera conoce, me recoge en los almacenes chinos de Miami Gardens.

Tengo la idea de que debo volver a todos los sitios posibles. ¿Y cómo se hace eso?, me pregunto. Una moto y dos de los ningunos de estos sitios. Por las avenidas ningunas. Un paisaje herido por los kilos de heroína que la sangre conecta.

(…)

Volví a ver una película que se llama O Brother, Where Art Thou?

El cine era infame, la película también.

Un argentino de treinta y dos, llamado Patricio, dice que puedo colarme en su grupo. Novatos con sombreros que parecen mitras. Lo pensaré. Resumo mi angustia en dos o tres frases soleadas por el aire porteño.

(…)

Esnifo un baúl lleno de cocaína y me voy a la calle creyendo que viajo con la posibilidad de no parecerme a lo que era antes. Un concierto de carros de la police adorna el ruido nocturno.

¿Cómo puedo estar en un sitio, “desaparecer” y llegar a otro? No me conviene averiguar mucho. El estado inconsciente ataca. Bienvenida la consabida disculpa del sistema nervioso central. “Le ruego entienda que este error no representa la verdadera matriz de nuestra conciencia. Ya se trabaja en la reparación del sistema”.

Lo acepto. No llevo chaqueta y el frío es tan repulsivo como una película de osos que llegan a Paris.

La droga te vuelve surrealista, me dijo Julián (Acapulco, 1971) después de un ensayo de broma novelística.

Ya somos surrealistas de antemano, le respondí. al menos yo. La droga me despierta en una situación cero, un cero incoloro o artificial, como el peor de los ceros.

(…)

Sufro doscientas enfermedades por minuto, todas incurables, las menos casi prolongadas a un cumplimiento milagroso de la cura imposible.

La enfermedad más simple es que mis culpas adornen la relación que tengo con culpas ajenas, sobre todo las de mi padre, Benedicto (Venenito para algunos cercanos); las de mi madre, Augusta (Angosta para mi padre); la de un tipo que me sugirió meterme una bala en el pecho para que probara la sensación de la muerte. Si es que no me moría en el intento.

No he probado ninguna sensación que no concurra en sensación semejante. Todas nos llevan allí.

(…)

¿En qué pienso cuando bebo?

Si la bebida transcurre, el pensamiento transcurre. No es un gran hallazgo pero expulsa una cáscara ciclónica.

Pienso en juguetes atrofiados.

Pienso en mi padre comiendo una sopa horrenda.

Pienso en una película de artes marciales en la que matan al protagonista en la mitad.

Pienso en un anciano francés que llamábamos abuelo Goriot y que decía que no pensáramos en nada mientras intentáramos pensar en algo diferente.

Pienso en un planeta gaseoso que solo existe en el momento en que la bebida transcurre.

Pienso en niños borrachos y en niños que se drogan en una escuela de curas drogados.

Pienso en ómnibus que impactan contra trenes ociosos.

Pienso en mi hermana chiquitica como un juguete atrofiado.

Pienso en mis hijos atrofiados y sin una verdadera historia que contar.

(…)

Me compré un perro y le puse mi nombre. No era una buena idea. no la del nombre, porque Haití asimilaba las mías y las de él, sino la de traerme un animal a casa, yo que no tenía una casa.

(…)

Estoy en Belascoaín y puedo meterme en un latón de basura y creer que nadie buscará allí. Es un lugar seguro, o por lo menos es un lugar donde pocos quieren buscar.

Me equivoco, la basura no es un sitio seguro.

(…)

Llamo a Magda y le digo que quiero irme con ella a Ámsterdam.

¿A Ámsterdam?, Exclama soñolienta, asombrada, como en el largo pasillo de la pesadilla que protagoniza conmigo, actriz secundaria, aun en el rol más extraviado de mi trama.

Ámsterdam es el lugar al que uno se va cuando se terminan todos los lugares.

Magda no despierta. Mejor para ella, mejor para Ámsterdam.

En Ámsterdam habrá una luna amelcochada y canciones pop holandesas (mejores que las gringas, si se exceptúan casi medio millón de ellas) y droga fácil, o por lo menos droga menos difícil.

A lo mejor prefiero ir solo, le digo a la Magda durmiente.

A lo mejor a mí me da lo mismo, replica, y la llamada cae, y caen las lunas amelcochadas y las canciones pop holandesas.

(…)

No se aprende a perder muy fácil, pero las lecciones se agradecen. Le pago a Viv, rubiecilla de diecisiete, para que me masturbe en un probador de ropas en el Rose de Homestead. Es poco, protesta. Al final termina con su dinero, antes mi dinero, en su escote. Mi semen salpica un pulover de los Heats.

(…)

Me acuerdo de Donald Dixon, que tenía treinta y uno, nacido en Ohio, músico por un leve tiempo, aprendiz de atrocidades la mayoría del otro tiempo, siempre vestido como una especie de judío futurista (Marissa Meyer se lo chuparía para uno de sus infames libros).

Me invitó a que me fuera a África con él.

No se me ha perdido nada allá, le dije.

En todas partes siempre hay algo nuestro, fue su melosa réplica.

Me acuerdo que Donald Dixon pensaba que África era el lugar donde solo había negros (y negras) y que aún transitaban por una era casi paleozoica.

Me acuerdo que Donald Dixon trabajaba como mecánico en una compañía que preparaba aceites para barcos.

Había barcos para África. No había barcos para Cuba.

Donald Dixon ganaba poco más de diez dólares la hora y conocía poco más de diez palabras en mi idioma.

África no es lo que crees, le advertí.

Para él, África era un barco sentimental. Eso se intuía. No iba a cortarle esperanzas a un juego que comenzaba en tonos lúgubres, sobre todo para Donald Dixon, negro como el África que podía reconocer.

Su novia era una haitiana ocho años más vieja que él y vivían en una ruinosa casa de Opa-locka, lugar al que fuimos una noche enchumbados de cocaína y cerveza (el plan maestro de Donald).

Me acuerdo que la novia de Donald Dixon era tan gorda como un elefante africano y que nos recibió borracha y semidesnuda.

¿Qué haces con un blanquito?, le dijo.

Se llama Haití.

La novia de Donald Dixon no creía en metáforas ni accidentes parecidos y me exigió quitarme ese nombre.

Recuerdo que el calor era excesivo y que en la televisión cantaba un salsero de baja monta.

Nos vamos a África, le anunció Donald.

Tú y un blanquito de la mierda se van a África, dijo ella.

A la novia de Donald, una cicatriz encima de la barbilla, casi una boca debajo de la boca real, aquello le parecía risible, como un innombrable show.

Nosotros no somos normales, me dijo, normales como los que son como tú.

No intenté réplica alguna. Un puertorriqueño me había dicho, semanas antes, que nadie era normal en esta época. Yo pensé en que la vida es más normal para los que no son normales.

Le dije de dónde venía. Le amplié mi curriculum de normalidades. Le dije que me gustaban las mujeres negras (en el fondo era verdad y mentira porque me gustaban de cualquier tipo). Le dije que una de mis abuelas llevaba sangre de Mozambique.

Donald Dixon buscó cervezas. Su novia haitiana preparó una sopa de calabazas y me dijo que yo era el primer blanquito en sentarme a su mesa.

Le agradecí.

(…)

Tuve deseos de masturbarme y me masturbé. Tuve deseos de beber solo y bebí solo. Si eso no era libertad que me lo tradujeran en palabras más suntuosas.

El teléfono sonó muchas veces y no lo levanté. Comí empanadas de carne. Escribí un poema sobre Supermán. ¿Por qué siempre despega con la capa abierta?

No había más noche que mi noche solitaria. No había música afuera, ni alcohol. Supermán no sabía volar.

Supermán no sabía volar, todo era un truco, y la vida no menos.

(…)

Un día me metí en un bus que iba atravesando las partes más desoladas de Arizona. Tronaba una música chirriante, como un jazz milenario pero con músicos borrachos.

Yo me iba para resucitar en otro sitio, con otra vida, otras ideas, donde nadie tuviera noticias de mi pasado, donde nadie supiera ni cómo me llamaba.

Yo estaba solo, yo huía, pero a la única libertad que se parecía a la verdadera, esa que cambia comprensiones o cambia cosas, incluyendo a la libertad.

(…)

Esto es lo que tengo para decir. Es un sábado muy caluroso y estoy en la casa de un tipo llamado Henry Root. Hay dos rubias metidas en una piscina. Dos rubias que parecen salidas de una película, igual que un negro musculoso y sonriente que habla con ellas.

Henry parece menor que yo y su cara es agradable. Le pide a las rubias y al negro que nos dejen solos.

Henry Root lleva gafas de sol y su piel es tan blancuzca como la de una estatua silvestre. Echa whisky en un vaso y me dice que beba: escocés del año de John Trumbull. No sé quién era John Trumbull y no iba a preguntárselo. Bebí un trago y la sangre se puso cantarina.

Me pregunta si conozco Phoenix. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero le digo que lo conozco de pasada.

––Hay un renacuajo allí que me tiene los huevos calientes. Una lagartija libanesa con dólares sucios. Como todos los bichitos esos, le cortas una parte y le vuelve a salir. Y yo quiero picárselo entero. Bueno, yo no. Quiero que lo hagas tú.

Phoenix quedaba cerca de México, que de cualquier manera era lejos de cualquier parte, y el Líbano estaba al lado de Israel y al lado de Siria.

––Necesito que le metas una bala en el culo a esa lagartija. En el culo. No en la cabeza o en el pecho. Una bala ahí vale diez mil dólares, en otra parte no vale un centavo. Quiero evidencias.

Me pagaría el viaje a Phoenix. Me pagaría gastos por quince días. Me pagaría una prostituida diaria. La bala tenía que entrar por el hueco pequeño. No le gustaba perder dinero.

Me dio fotos, direcciones, contactos, un par de aliados que serían mis secuaces pero también me echarían un ojo para saber si las cosas andaban en orden. Me dio un nombre falso (como todos los nombres, quise creer) y un pasaporte falso (como todos los pasaportes, que son el símbolo de una identidad sobrepuesta). Deberías dejar de llamarte Haití, me dijo.

Pensé que Toussaint Louverture no lo querría como amigo. Pensé que François Duvalier se tomaría una cerveza a gusto con él.

(…)

Mi historia favorita es la del príncipe que no quiere rescatar a la princesa y la deja en la cobija de un monstruo indolente. Eso haría con Maggie si yo fuera príncipe o si ella fuese cualquier cosa diferente a lo que ya es.

(…)

Estuve en un curso de kung-fu dos semanas. Aprendí la historia del kung-fu y la historia de veinte deportes marciales más.

Aprendí sobre la fascinación hacia el honor y la moral de los peleadores (admirar a tu contrario).

Aprendí a pronunciar en inglés, y hasta en español, palabras que venían del chino, coreano o tailandés.

Aprendí sobre budismo y me leí el Tao en una hora.

Aprendí cómo construyeron el templo de Shaolin.

Aprendí de serpientes y dragones.

Aprendí de dinastías buenas y de dinastías malas.

Aprendí las leyendas de grandes maestros (diríase artistas), pero no aprendí mucho más.

Quería aprender a defenderme mejor, pero la mejor defensa, me dijo Kim, un descendiente de coreanos, veintiséis años años, es una pistola cargada, o el dinero, o en un caso más seguro, estar muerto.

Librería

Carlos Esquivel se ha decidido a pasar revista a la existencia de una forma cruda y poética.

Rogelio Riverón

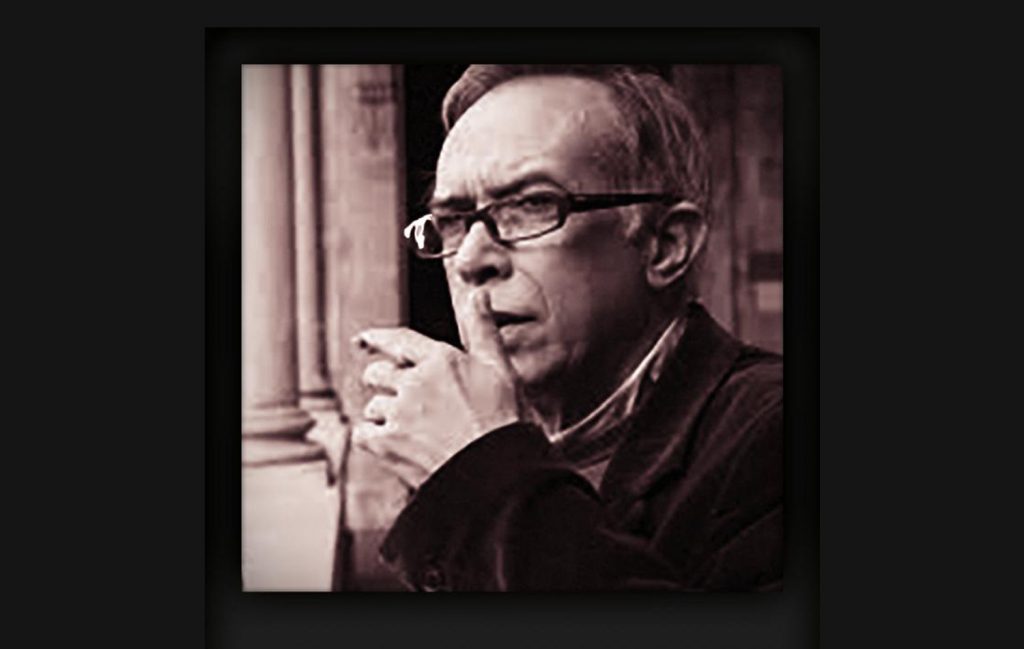

Jorge Luis Arcos

Jorge Luis Arcos (La Habana, 1951). Poeta y ensayista. Es uno de los críticos literarios cubanos más importantes de las últimas décadas.