Detalle de ‘El Evangelio Según San Mateo’. 1964. Pier Paolo Pasolini.

Hace un tiempo no me masturbo como Dios manda. Aunque ahora se me genera la duda de si la masturbación está o no entre los mandamientos divinos. Sería una excelente pregunta para algún párroco atrevido, dispuesto a plantarle cara al asunto. Aunque quizás para eso solo tenga respuesta El Señor mediante su palabra. Pero explorar las sagradas escrituras buscando asuntos libidinosos tal vez sea pecado. La verdad es que, luego de renunciar a la moralidad, uno se vuelve escueto a la hora de tratar con símbolos ajenos. Y a mí no me preocupa el pecado, pero sí sus consecuencias frente a otros pecadores. No creo estar en una etapa donde tenga ganas de contraponer puntos alrededor de moralismos poco interesantes, menos cuando lo que está en debate es la dimensión sagrada de una paja.

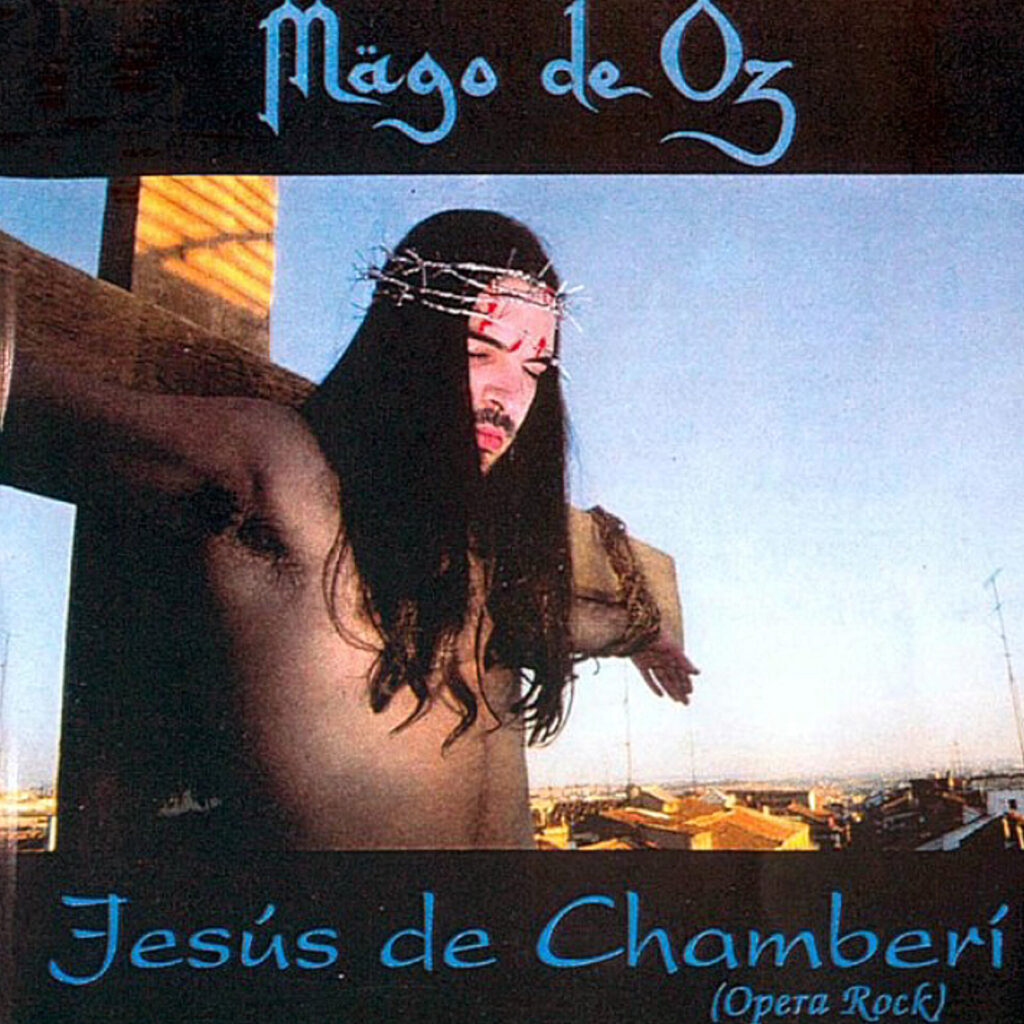

Está muy claro que Cristo libera. Al menos, el que llegó a mí en forma de heavy metal desde el Jesús de Chamberí de Mägo de Oz. No tengo el (des)placer de conocer a otro Cristo que no sea el Cristo carpintero, pescador, empobrecido, popular y solidario. El Cristo que aparece en cada escena frente a otros Cristos y cristianos. El Cristo que ultrajó a poderes opresivos y en el que se escudó la inquisición para decirse santa. El Cristo que muere mil veces en las cúpulas doradas del Vaticano y en la opulencia traidora de sus más mentados (in)fieles. El Cristo que muere de inanición en el Congo, bombardeado en Gaza, ahogado en el Mediterráneo, arrastrado por el Río Bravo, golpeado en una cárcel del castrismo, baleado en una favela de América Latina. El Cristo que, al zafarse de la cruz, respondería con audacia a mi pregunta pecaminosa. Porque es el Cristo que sabe que, si él libera, una paja también.

Portada del disco ‘Jesús de Chamberí’ de Mägo de Oz.

Los traidores nos descubrimos, nos encontramos, nos encubrimos. Igual que yo traicioné a Castro, el mesías traicionó a Cristo; a la idea del Cristo occidental: fancy, blanqueado, impoluto, que da asco de tanta falsa pureza. El Cristo mesías fue revolucionariamente imperfecto, un paria de calcañales cochinos y batas manchadas de fluidos genitales. Asiduo en burdeles, adicto al vino, emancipador de su pueblo y enemigo de Roma. Fue quién promulgó la libertad de los oprimidos y a nombre de quien hoy, se dice, está vetada por decreto sagrado, la grieta moral que permita hacer trabajo cultural alrededor del sexo fuera del matrimonio. Quienes representan en imagen a un Cristo hermoso, ruborizado, atlético, musculoso, apetecible, sexualizable, carnal y… uffff, en fin, adjetivable, quedarían sin palabras ante la confesión de que alguien tentó sus partes con tal postal del Nazareno. El contenido religioso de las pajas ante esa imagen de fuego debería ser una nueva rama de estudio para la cristología.

El Jesús neotestamentario, curtido por el sol del Medio Oriente, que enlaza la valorización del amor con la realidad efectiva de húmedas pulsiones, supo ser santo por bueno y sexuado por santo. Así lo amó Magdalena y lo amó más al pie de la cruz, cuando manchó con sangre mesiánica el recuerdo del Cristo que latió entre sus piernas, que enjugó el semen de sus labios y le brindó el sello apostólico de su trascendencia.

Magdalena, que probó el pan de Cristo y también su carne. Magdalena, que recibió febril ese cuerpo digno de pecado. Magdalena, que probó la humanidad de Cristo, porque en sus brazos no era el hijo de Dios, sino un mortal sediento de placeres. Ella, que fue la elegida del elegido. Él, que fue el elegido de la elegida. Ellos, que supieron enfrentar tiranos y calumnias entre la divinidad instantánea de gemidos. Esa Magdalena que para Cristo fue un todo y cuyas lágrimas limpiaron el sentido mágico de la historia, fue la que lavó el cuerpo de la esperanza marchita, el cuerpo que era suyo y de todos, el cuerpo del que nació la voz que le oraba amor eterno a ella y redención al mundo.

‘Jesucristo para Semana Santa de Sevilla’. 2024. Salustiano García.

Un Cristo sincero no puede huir de las lecturas más carnales, porque para ser nuestro —y viceversa— debe entregarse completo. Y esa totalidad reside en su aura salvadora, como en la pasión desenfrenada por su cuerpo. Para un ser sexual activo, la potencia de una imagen divina no puede ser filtrada ni por puritanismos arcaicos ni por aberraciones morales. Cristo es nuestro, y lo es todo. Tanto, que nos cabe en un rezo, una mordida, una felación o un salmo. Lo hallamos en la Santa Biblia, como en la santa desnudez de un joven delicado y bello, que nos impulsa pasiones más que súplicas. Digamos que ese joven es el de la representación que el pintor Salustiano García hiciera como cuadro promocional de la Semana Santa de Sevilla en 2024. Tal cuadro levantó tanta roncha que no pudo haber terminado en otra cosa que en la sabia pregunta de si es digno o no desear sexualmente a Jesucristo, al menos a ese Jesucristo.

Las intenciones de Salustiano sobran en el debate. Al fin y al cabo, el modelo para la obra fue su hijo Horacio, un joven hermoso, pero imagino que fuera del foco sexual de su padre. Por eso el artista puede permitirse afirmaciones cuestionables como la de que es “enfermizo” ver algún rasgo sexual en la pieza. O que su Jesús solo desprendía un aura “amable, elegante y hermosa”, nacida del más “profundo respeto”. No niego que su creación es ejemplo de tales formas al hacer, mas tampoco me sorprendería encontrarme rastros seminales alrededor de la idea de ese Cristo sevillano. Así tampoco me fue ajena la amalgama de atrevimiento y lujuria que contempló en su arte el pintor italiano Andrea Saltini, quien fue golpeado en el cuello luego de que su obra INRI resultara vandalizada en el marco expositivo Gratia Plena desarrollado en Módena en abril del 2024.

‘INRI’. 2024. Andrea Saltini.

En INRI, un Jesús inerte yace sobre una sábana en el suelo, mientras otro hombre hunde su cabeza en los genitales del Cristo al tiempo que los acaricia con su mano derecha. El succionador de falos muertos, no resulta otro sino Longino de Cesarea, el soldado romano devenido santo que ultimó al mesías de la cruz con su lanza. Aunque en el relato de Saltini, el lancero decidió cambiar la de la punta metálica por una lanza divina y saborear hasta el hartazgo los restos linfáticos del hijo de Dios. Incluso un Jesús depuesto de la cruz, tan humanizado que se extiende muerto, con las marcas de los clavos en su cuerpo, sus genitales profanados y asombrosamente débil, puede ser un ícono de deleite carnal y extravíos epitélicos.

¿Cuántos Longinos tuviera la historia si todos los Cristos fueran sometidos a la crucifixión? ¿Cuántas santas lanzas y crísticas mamadas recogieran artistas herejes como Andrea Saltini? La respuesta quizás la tenga Pier Paolo Pasolini, el genio irreverente que pasó ante ojos vaticanos de “blasfemo” al mejor relator de Cristo.

¿Qué fuera si Orson Welles se alejara del mito Kane para abrazar al de Cristo y decidiera relatar la crucifixión en una película llena de euforia marginada? En La Ricotta de 1963, Pasolini reformula la crítica habitual a la hipocresía dominguera de supuestos creyentes mediante una metáfora sencilla, pero extrema: hablaremos de Cristo, nos apoyaremos en su nombre, en su ejemplo, en su fama; pero solo en la película. Al dictarse el corte de escena, seremos nuevamente los forajidos de la iglesia y del dogma cristiano. Seremos absolutamente Cristos: tan mundanos, rocambolescos, perseguidos por los jueces de la moral y las santidades.

Entre el absurdo y la tragedia, Pasolini articula sus modos radicales de discurso mientras destroza la flatulenta ignorancia religiosa tanto como las jerarquías en la industria del cine. Este poema visual es un intento autorreferencial, entrampado y cáustico por descrucificar a Cristo. Un modo de dibujar la pobreza en toda su extensión como redentora de la fe. Es un bojeo a la crueldad dogmática que entre gestuales gritos presenta la parábola que, como describe Stephen Cachia, “violenta el clericalismo de cualquier iglesia”.

Pier Paolo Pasolini durante la filmación de La Ricotta, 1963.

En 1958, Pasolini ya había escupido con profundo asco las túnicas de la Santa Sede. En A un Papa, poesía llena de irreverencia contra los muros de Roma, el italiano denuncia cómo el pueblo existe y muere empobrecido, en deplorables condiciones, sin más libertad que la del martirio ante los ojos de los que se nombran salvaguardas de la fe.

Le ofrenda al Sumo Pontífice su carga de culpa por dejar morir a jóvenes tan humanos como él, pero no tan santos por carecer de la opulencia dorada que inunda el souvenir de la ciudad de Dios. Desde un verbo popular el multifacético artista dispara en ráfaga y demuestra cuánta miseria debe existir fuera de los muros del Vaticano para que sus salones, atestados de cuestionables riquezas, existan.

Cachia, desde su lectura, comenta que el poema “da la impresión de un Francisco de Asís moderno mirando al Papa Inocencio III y preguntándole sobre las riquezas de Roma y la inmensa pobreza y miseria que todavía les rodeaba”.

A un Papa, no es un simple tratado, sino un sacrilegio por el que Pasolini fue atacado, enjuiciado y amenazado por las alas más reaccionarias del cristianismo. Pero él siempre supo recordarles, como hizo con el Papa en su texto, “sabías que pecar no significa hacer el mal: / no hacer el bien, eso es pecar. / ¡Cuánto bien podrías hacer! Y no lo hiciste: / no hubo mayor pecador que tú”.

Pasolini fue llevado a juicio bajo el supuesto de atentar contra la religión del Estado luego de estrenada La Ricotta. En marzo de 1963 el filme fue incautado y su director detenido y condenado a cuatro meses de privación de libertad. Acción que resultó anulada casi un año después por el Tribunal de Apelación de Roma. La absolución hizo constar que la realización del audiovisual no constituyó un delito, sentencia que devino en amnistía en febrero de 1967. Las acciones descritas son evidencia de cómo el conservadurismo religioso está dispuesto a resucitar más a la inquisición que a Cristo siempre que no sean particularmente atendidos sus designios. La necesidad irreversible de profanación en Pasolini, como describen algunos críticos, desvirtúa la obsolescencia de ciertas prácticas dentro del credo cristiano en la constante búsqueda de una fé intrínseca y sincera que sea más y más grande que los monumentos de la institución. «¡Sacad de ahí a esos crucificados!», es el leitmotiv de Pasolini que ahoga la desesperación eterna, como contempla Cachia, de armonizar la religión con el mundo.

Detalle de ‘El Evangelio Según San Mateo’. 1964. Pier Paolo Pasolini.

Pasolini, un ateo, maricón y comunista, supo a Cristo divino, pero no como el hijo de Dios. Lo abrazó como el revolucionario más importante de la historia y así lo hizo valer.

El Evangelio según San Mateo, de 1964, fue la siguiente apuesta del italiano por narrar la violencia con que se trató el cuerpo de Cristo. Un Cristo vivo en medio de la Guerra Fría y la efervescencia por el nacimiento de una nueva etapa.

Pasolini recreó esta pieza tal cual uno de los evangelios bíblicos, adosado por un sinfín de variantes poéticas que vistieron la historia. El filme relata a un Cristo completo, documental, en medio de la potencia del neorrealismo italiano que supo a la gente de a pie —con su mugre imperfecta— como el sello estilístico final. Por eso cada uno de los actores no tuvo más que hacerse a sí mismo en un viaje al corazón de la tradición cristiana.

Jesús fue representado por Enrique Irazoqui, un anarco-comunista catalán, estudiante de economía, con fuerte presencia dentro del activismo político, que se ganó el papel luego de un ensayo donde interpeló a Pasolini. La propia madre del cineasta se encargó de ponerle cara a la Virgen María, rejuego que nos ubica al artista como un Cristo de este tiempo, que combatió al fascismo en todos los frentes y encontró su cruz en 1975, a manos de Caifases y Pilatos que intentaron arrancar su dignidad mesiánica.

Detalle de ‘El Evangelio Según San Mateo’. 1964. Pier Paolo Pasolini.

Medio siglo después de rodada El Evangelio según San Mateo, el órgano de prensa vaticano L’Osservatore Romano calificó al filme como el mejor que se haya realizado sobre la vida de Jesús, ya que representaba una surte de elogio simbólico a la iglesia de la misericordia a la que aspiraba el Papa Francisco.

El reconocimiento buscó el trazo entre el pontificado de Francisco de una iglesia pobre para los pobres, donde en el centro se coloquen las periferias. La misma película que cincuenta años antes sufrió censura, escarnios y todo tipo de violencias, por brindar una visión supuestamente poco sagrada, con un Cristo muy humano y sencillo, luego fue presentada por la misma instancia como el culmen de la visión cristiana sobre el mesías.

Paradójicamente, luego de diez años de ese cuño supremo del Vaticano a la obra de Pasolini, más con la reciente muerte de Francisco, la iglesia continúa alejada de los pobres y desfavorecidos, tanto como impasible, más allá de aislados discursos, frente a los crímenes contra la humanidad.

La perspectiva de un ateo, maricón y marxista, obsesionado con la lucha de clases, la reivindicación de los desfavorecidos, la emancipación de los pobres, las felaciones divinas y pajas de mesiánica salvación, nunca será un espacio de abrazo para la textura rancia de la iglesia. Al menos, no de la iglesia jerárquica, burguesa, cómplice de las atrocidades del mundo y traidora de Cristo.

El hijo de Dios es el hijo de un carpintero, no el hijo de un rey. Jesús fue un judío palestino que, por irreverente, hoy sería otro semita deshumanizado en las cárceles sionistas. Un antisistema, víctima de bombas imperiales. Quizás un periodista baleado o un trabajador de la medialuna roja muerto junto a sus compañeros en una fosa común. Sería uno de los más de sesenta mil gazatíes aniquilados por las IDF u otro expulsado de sus tierras en la Cisjordania ocupada. Un soldado de la resistencia. Otro judío mizrají al que se le negarían sus derechos dentro del Estado que dice protegerlos. Un árabe violentado por llevar orgulloso su Kufiya de olivos y redes. Un exiliado viviendo en Jordania o Siria, luego de la Nakba. Un mártir de la Intifada. Otro entre millones de héroes.

Es El Nazareno que en 1993 pintó Sliman Mansour. El que nació en Belén, vivió bajo ocupación y lo crucificó un imperio. Es el Cristo que se negó a ser borrado, quien plantó cara a la opresión y destronó a la injusticia. Quien resucitó porque fue crucificado. Quien fue crucificado porque se opuso al poder. Quien defendió la esperanza, la dignidad y la resistencia de los palestinos. Porque anduvo por un campo infestado de la barbarie colonialista, hasta conquistar la libertad de su pueblo.

‘El Nazareno’. 1993. Sliman Mansour.

El cuerpo de Cristo es el cuerpo de todos los cuerpos. Es el cuerpo abyecto de la idiosincrasia colonial. La masa disidente que se arrancó el pellejo para endulzar un poco su hambre. El soporte humano de lo limítrofe, de lo que existe por desecho y es bien de la mayoría.

A ese cuerpo que es mío, tuyo, del artista, lo carcome el salitre del llanto endeudado con la historia. La historia del grillete y el látigo. El monumento nacional donde esculpieron su vida. El rosario en el cuello traidor de un regente. La bendición de un cura para un navío negrero.

El cuerpo de Cristo son los desmembramientos que se recogen a los márgenes de la civilización. Es también el remembramiento de la verdad borrada. El deshacer la calumnia y construirse humano. El tejido que reconstruye una visión periférica de entender el mundo. Es la carne que se junta y se vierte sobre otra carne. La idea que nos llevará a entender la dimensión disruptiva del deseo constante por querer devorar de cualquier forma imaginable al cuerpo de todos los cuerpos, para bebernos su sangre divina, su linfa genital o su llanto.

Las lecturas cristológicas de las hegemonías occidentales imponen a un mesías con antifaz. Saturan el debate de presunciones que dictan inamovibles, mas nacen de las lecturas más infértiles, que no reconocen la historia ni el carácter subversivo del propio relato sagrado.

Cristo es producto de una revelación escatológica, que se enraizó en su cuerpo y en la trascendencia de su palabra. Poco después de su alumbramiento, ya un mar de sangre infantil manchó su ruta de vida. La persecución y vigilancia a la que fue sometido sentó cátedra para la identidad subalterna de las revoluciones.

Un hambriento del populacho gangrenó los cimientos de un imperio. Aunque, más bien, el populacho hambriento fue la lepra creciente de Roma. Jesús, el ejemplo. La Cruz, lo ejemplificante.

La resurrección, la prueba de que lo auténtico nace, muere y se alumbra para la trascendencia, siempre contrario a lo vertical y opresivo. Esa afrenta al poder y sus consecuencias es parte inherente del Qahr del que durante generaciones se habla en Gaza y el que amplifica Roberto Ramos Mori en su serie visual de igual nombre.

‘La Faz’. 2025. Roberto Ramos Mori.

Qahr, en alguna traducción al vuelo y sin rigor, pudiera decirse que comunica algo parecido a Ira. Pero como cada estructura del lenguaje humano, depende de su contexto para asimilarse plena.

En Gaza, qahr es ira, sí, pero la ira de quien resiste a la ocupación y al martirio que licita Israel sobre los territorios palestinos. Es un significante más profundo que define la experiencia de millones de personas hacinadas, que le sobreviven a las bombas y al hambre.

Para el palestino, de Gaza principalmente, qahr significa un coctel de impotencia fermentada en las escaras de la ocupación. Es la bilis que sube cuando un padre llega a casa con las actas de nacimiento de sus hijos recién nacidos y solo encuentra las ruinas de un hogar bañado en sangre. Cuando una madre, digamos que María, protege a su hijo tras su cuerpo al divisar de lejos al ejército interventor. Es el nauseabundo holograma de un futuro irreconocible bajo los escombros. Es cuando Issa —Jesús en el Corán— es crucificado a balazos y la justicia no es otra cosa que un juego de apuestas que potentados empeñan frente a un partido de fútbol.

Qahr es el hedor deshumanizante cociéndose en el fuego de generaciones. Es la mierda que ingieres cuando te obligan a vivir en ruinas, mientras el ocupante escupe la cara del tiempo y etiqueta de terrorismo tu lucha. Qahr es el grito del oprimido. El sexo constante que, con dolor, busca preservar a tu gente, porque nacerán diez por cada cinco que maten. Es el semen liberado y el dolor durante el parto. Es la ira, sí, la ira transformada en fuerza demoledora para el opresor y su sistema colonial.

‘Miryam e Issa’. 2025. Roberto Ramos Mori.

Cristo nació, murió y resucitó en Palestina. Durante décadas, el Estado genocida y colonialista de Israel crucifica en Tierra Santa a miles y miles de Cristos. Mujeres y hombres que viven el qahr y trascienden resistiendo.

Roberto los retrata diversos, de acuerdo a una idea sagrada. Son esos cuerpos abyectos que el colonialismo desprecia. La Maryam y el Issa que relata el Corán. Anarquistas de la milicia armada, que son los Cristos de ahora. María Magdalia, santa y bella, con un triángulo rojo invertido en señal de la constante resurrección de la resistencia.

Imágenes que esbozan la religiosidad palestina y sus diferentes rostros. El compromiso de la gente por su tierra. Sean ateos, cristianos, musulmanes o judíos, son palestinos y luchan contra la ocupación imperialista de Israel y Occidente.

Cada trazo de Roberto desmiente el dogma sionista sobre Palestina y su historia, sobre el verso unitario de un pueblo que trasciende las barreras religiosas para fundirse humanos. La bandera cuatricolor ondea en iglesias, sinagogas y mezquitas, en las casas más diversas, frente a la Biblia, la Torá o el Corán; en Jánuca, Ramadán o Navidad; frente a los ojos del pueblo, frente a los ojos de Cristo.

‘Maria Magdalya’. 2025. Roberto Ramos Mori.

¿Fue Jesucristo anarquista? Quizás sus luces lo delatan. Pero no debe nuestra lectura traicionar el vuelo. Para Roberto lo fue.

Un mozo firme de cabellos largos y barba que paseó desnudo en las narices del imperio. Un macho tatuado, promotor de orgías y revueltas. El más bello de su tiempo. Con el cuerpo forjado entre escupitajos de glandes rojizos. Un pájaro experimentado en el arte de estallar los cimientos del Estado. El pastor de ovejas negras.

No fue Roma la cuna de su gloria. Pero sí fue Cristo la aberración que nunca quiso Roma. Otro cuerpo abyecto que debió morir treinta y tres años antes. Nadie mejor que Roberto para tramitar a este Cristo. El que carga Molotov en las protestas, que abofetea milicos y construye barricadas. El mismo que aun con heridas en el cuerpo, se lanza como por inercia sobre el cuero ardiente de su amante. Él, que perdió los ojos en Chile, volcó bulldozers en Jenin, blandió mandarria en Berlín y claveles en Lisboa. Él, que marchó en Plaza de Mayo, peleó a puño en Minnesota, se alzó en una selva de Chiapas y se consagró a una prisión de castigo luego de levantarse en La Habana. El que disparó al CEO que le negó atención médica a su madre y que hoy renace Cristo, como estampa y ejemplo en una cárcel de los Estados Unidos. Ese es el Issa de Ramos Mori, el que nadie se imagina, solo él, que es, entre tantos, otro Cristo abyecto de la historia.

‘Issa’. 2025. Roberto Ramos Mori.

Relecturas de este tipo son zarpazos para la mentalidad del cristianismo eurocentrado, que solo encuentra deidades en emblemas estereotípicos del Norte Global. Por ello, en una de sus poesías más compartidas, Omar V. Herrera, relata la vida de un cura entregado ciento por ciento al evangelio.

Es la historia de un hombre de fe que se encomienda al sacerdocio, libre de pecado, casto, preocupado por los pobres. Un hombre que regaló su oración a cada ser de la tierra. Alguien que, de tanta altura, no podía ser ignorado por la gracia divina y así, luego de su muerte, se le otorgó vida eterna en el cielo, justo al lado del Creador.

Al llegar, con la euforia del momento, no pudo sino gritar horrorizado al percatarse que Dios, la figura bendita de sus estampas, era un negro robusto, de labios gruesos y nariz ancha. Con el espanto prendido del rostro, ese cura impecable salió rabiando del cielo, con la misión de hallar a su Dios blanco en las cloacas del infierno.

El Dios negro de Omar es el mismo que deja Harmonia Rosales en sus telas desde que abrazó el estilo denominado Afro Renacentismo. Ese Dios ruidoso para la blanquitud que es, por lógica trinitaria, otro Cristo abyecto de la fe institucional.

‘La Crucifixión’. 2020. Harmonia Rosales.

La obra de Harmonia Rosales explora el universo renacentista desde una perspectiva imposible de imaginar en el siglo XVI. Su denuncia recae constante en la complicidad de la iglesia con los procesos de conquista, colonización y sometimiento, así como el pacto de poderes que propicia la religión. Aborda elementos multisectoriales en su análisis visual, como la racialidad, el género, la procedencia, el sincretismo cultural y las jerarquías religiosas. Contempla a Dios no como el hombre blanco euronorcéntrico que domina, controla y rige desde el cielo, sino como la creación de fe de la gente, que es capaz de asignarle un valor formal, ético y estético más allá de lo canónico.

Sus deidades son negras, feminizadas, multiculturales, diversas, sin límites en la hondura de la fe. Pinta formas yorubas mientras bien combina un patakí y un evangelio. Sale del dogmatismo colonial que pretende control sobre los símbolos de Cristo, tanto que los adultera con infinita belleza. Jesús se convierte en un cimarrón y la cruz en un cepo. Venus es Yemayá y Olodumare el Espíritu Santo. Harmonia desgarra el todo religioso para acercarse a la representación de toda la gente.

Los relatos visuales de esta artista ultiman el lente político occidental, donde los protagonistas de la historia perecen en la constante de la masculinidad blanca. Más allá de la representación de identidades subalternas, ella redefine el estilo más reconocible de Europa, en tanto otorga espacio en sus telas a sujetos antagónicos para la racionalidad formal y filosófica que primó durante el Renacimiento. Por ello, plantea su discurso alrededor de protagonistas venidos de los márgenes de la historia y asimilados por Europa como animales u objetos. Esta reacción pone en el centro del juicio el papel que históricamente han tenido los cuerpos racializados en el arte.

Como acuñara Gabriela Agüero, Harmonia “se enfrenta ante el mundo religioso con sus Marías, Evas, Cristos y Adanes como figuras poderosas de denuncia en contra de una Iglesia que, en nombre de Dios, mató y esclavizó al pueblo africano, construyendo durante siglos un Paraíso en el que no cabían querubines negros”.

Así la obra de Harmonia narra desde la periferia, donde Dios no es ni necesariamente blanco, ni incuestionablemente hombre. Donde la pureza y la divinidad no vienen del prototipo caucásico y la iconografía religiosa transmuta en poética subversiva.

‘La Creación de Dios’. 2018. Harmonia Rosales.

En un mundo racista, clasista, patriarcal y teocrático, donde la institución arte es metropolitana y sectorial, Harmonia Rosales juega sus cartas recostada en márgenes donde a Dios lo crea Eva y su figura es la de una negra corpulenta de cabello blanco. Porque, según asume la artista, a Dios lo creó el ser humano a su imagen y semejanza y no a la inversa, como se enseña y se impone.

En este universo, es Cristo una hembra hermosa, afrodescendiente y con vitiligo, lo mismo que un negro en pena que se desangra en la cruz. Así, como apunta Agüero, para el pincel de Harmonia existen mujeres albinas, musulmanas y drag queens, todas bañadas por la negritud que enriquece la gestualidad creativa y nuestra conciencia. Por eso, y apoyándome nuevamente en palabras de Gabriela Agüero, “la dimensión que nos muestra la autora, no solo refleja toda una lucha feminista de siglos, cuestionando la posición de la mujer que por ser negra sufre más aún las inclemencias sociales y culturales del mundo occidental, sino también, su pincel muestra a esos cuerpos en un aura sensual, visibilizando y reafirmando el erotismo de sus protagonistas desde un empoderamiento sexual, no como objetos de la mirada del hombre blanco, sino como personas con deseos y necesidades, y con una poética propia que habla desde los gestos y la carne”.

‘I exist’. 2017. Harmonia Rosales.

Cada obra analizada exhorta a un Cristo cambiante, volátil, que reencarna y existe en tantos cuerpos como formas de imaginarlo. La experiencia del cuerpo de todos los cuerpos nace de una carne sin binarismos, divina por sus cicatrices, sus formas rebeldes, su alquimia hormonal, sus genitales diversos.

Cristo no es el trofeo patriarcal que Occidente blasfema. Cristo es la zona donde lo sagrado nace de lo abyecto. Lo hallamos en un viaje escatológico por las turbulencias de la fe, en las escaras que gangrenó la iglesia y donde ciertas teologías cuir devuelven los territorios mutilados por el odio.

Es un acto de resistencia erótica e identitaria. Es Marsha P. Jhonson cambiando la historia a pedradas en Stonewall. El cuerpo trans como manifiesto de una negra, trabajadora sexual y seropositiva. La madre STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries) alimentando hijas y hermanas en las calles de New York. El cuerpo crucificado en julio de 1992 en el río Hudson por el pecado de ser otra reencarnación de Cristo. Fue el martirio de esa Cristo trans, como se afirmara en algún momento, otra gran herejía de nuestro tiempo, la herejía que sembró la semilla de una nueva fe. El cuerpo disidente de Cristo será el estandarte. La respuesta: un grito colectivo, una orgía desobediente, otra revolución sexual que reviente los altares de la iglesia.

A mí que me incineren por hereje. Pero siempre junto a Cristo, él me sabrá consolar.

“Frente a Trump, León XIV será un papa contra el americanismo”, una conversación con Pasquale Annicchino

Por Gilles Gressani

«Si la Iglesia buscaba un escudo frente a Trump, el que ofrece hoy un papa estadounidense es una oportunidad única».