La República fue un mundo tensionado entre integración y segregación racial y condicionado por un entramado de contradicciones –volatilidad económica, fragilidad institucional y política, corrupción estructural, aludes migratorios, radicalización del cisma socioeconómico, progreso social continuo–, que resultó en una asombrosa complejidad respecto a uno de los contenciosos clave de la historia nacional: la cuestión racial.

Una primera aproximación consistiría en resaltar la fortísima pugna que se libra en la sociedad republicana entre diseños de país diametralmente opuestos: el anhelo integracionista fraguado en la Independencia versus la réplica del modelo segregacionista del sur de los Estados Unidos. En cierta medida, la República tensiona al máximo unas dinámicas en las que están en juego el destino mismo de la nación: neocolonial o soberana.

Y aquí la paradoja obliga a contorsiones historicistas. Curiosamente, el modelo segregacionista impregna con mayor fuerza las clases medias-altas después de la Revolución de 1933, que pone fin al intervencionismo estadounidense en la Isla. Incluso en la dictadura de Batista (1952-1959) las relaciones entre Cuba y Estados Unidos estarán marcadas por continuos encontronazos entre las pretensiones de la potencia americana y la afirmación soberanista cubana.

No obstante, estas tensiones ocurren en paralelo al auge espectacular del nivel de vida de las clases medias urbanas de la Isla, de la mano del Estado que emerge tras 1933 y a la vez de la instauración de la sociedad de consumo a lo estadounidense, que se traduce por una americanización de facto del modo de vida cubano.

La americanización viene a reforzar las prácticas segregacionistas reactivadas tras la ocupación americana (1898-1902), y relanzadas aún más después del conflicto racial de 1912. Y, como mismo las guerras de Independencia se iniciarían en Cuba en la década de 1860, en la que las políticas de blanqueamiento arrojan por fin una mayoría blanca –“blanquear, blanquear, y luego hacerse respetar”, bramaba Saco–, las élites cubanas se entregarían a la segregación en el momento que se sentían suficientemente fuertes para mantener a raya el peligro negro y a la vez lidiar con los Estados Unidos.

Pero la americanización (que también propicia un vigor cultural excepcional –la música cubana de aquel periodo es la evidencia más sublime–) choca con un límite infranqueable: la ideología de la nación para todos –la integración racial era la piedra angular del edificio republicano–: no hubo nunca en la Cuba de la República segregación racial en las esferas dependientes del Estado –la resistencia contra la segregación encontraba además un formidable bastión en la clase obrera en la que la impronta de anarquistas, comunistas, o incluso del nacionalismo de izquierda, hacía que la lucha contra el Capital pasara por la igualdad racial.

En la República se solapan, pues, dos modelos de sociedad, y resulta un frágil equilibrio entre la segregación sistematizada en el mundo privado de las clases medias-altas y la integración racial en la esfera pública; una escisión que se desdobla en modos de vida cuasi antagonistas entre los polos opuestos del arco social.

Así, aunque el racismo y los prejuicios eran el lote común de la totalidad de los grupos sociales, la discriminación se volvía aún más recia contra los negros en vías de ascenso social. Por el contrario, las fronteras raciales eran muchísimo más porosas entre las clases populares. Aquí la línea que separaba a los blancos de la negritud se rompía en el día a día y éstos adoptaban incluso símbolos culturales negroscomo la religión, la danza, la música –los blancos de color, a decir de Lydia Cabrera– y el mestizaje era lo habitual.

La fuerte presencia de blancos de color en las clases populares no era una novedad. En realidad, incluso en los espacios de resistencia de la población negra, destinados en principio a la defensa contra la opresión blanca, participaban blancos.

El ejemplo más espectacular lo da la hermandad secreta de los abakuás –también conocidos como ñáñigos–, creada por africanos en las primeras décadas del siglo XIX, en la que la moral del clandestinaje y de ayuda mutua (incluso si suponía actos de sangre) funcionaba como respaldo contra la barbarie de la sociedad esclavista. La composición interna de esta vasta organización contaría desde muy pronto (ya en la década de 1830) con hombres blancos –la cofradía está vetada a las mujeres. A mediados del siglo XIX a las naciones abakuás se incorporarían “negros y mulatos criollos, españoles, cubanos blancos, chinos”.

La fraternidad negra por excelencia integraba así a quienes aceptaban “sus creencias y leyes”. En Matanzas existiría incluso una potencia abakuá dominada por chinos, pero siempre fiel a la raigambre africana (como bien lo denotaba su nombre: Fi-Etete-Efi).[1]

Chinos ñáñigos.

Españoles abakuás.

Procesos de mimetización, de transculturación, que definían a las clases populares cubanas para para pavor de las élites o del visitante extranjero con puritanismo snob: “La escoria de todas las razas bailaba junta, con un abandono y una vulgaridad que no he visto en ningún otro sitio”[2].

Al blanqueamiento, fomentado por las políticas migratorias durante más de siglo y medio, hacía frente una realidad tenaz: la africanidad de la cultura popular.

Una vez más el cálculo racial no se traducía en el efecto deseado por las élites: un mayor número de europeos (más de un millón llegados a la Isla en las tres primeras décadas del siglo XX)[3] no equivalía a europeización.

En la República se afianzaría una figura que ya asomara en tiempos de la colonia: el blanco de color.

El blanqueamiento de negros, planteado por Arango y Parreño, chocaba con el ennegrecimiento de blancos. “España se ha africanizado”, resumiría Walterio Carbonell.

La persistencia del elemento africano en la cultura cubana, la tenacidad de la negritud, tal como hemos visto, no se explica pues por cuestiones numéricas. De ser así, el blanqueamiento hubiese correspondido a la españolización de la cultura cubana o por lo menos a la neutralización de la africanidad, puesto que, a mediados de los cuarenta del siglo XX, negros y mulatos llegaban al mínimo histórico en el censo racial: apenas un 26% de la población.

Sin embargo, la africanidad nunca cedió su espacio en la identidad nacional. La cubana sería la más española de las culturas de las Américas –ya fuera por haber sido la última colonia y, por lo mismo, la joya de la corona, ya fuera por el alud migratorio de españoles, incomparable en proporción con el recibido por el resto del continente–; pero también sería (exceptuando a Haití) la más africana.

¿Cómo explicar esta paradoja?

Múltiples factores entran en juego aquí. Ciertamente, la cuantía asombrosa de africanos recibida por Cuba a lo largo del siglo XIX (superior a la que importaran los Estados Unidos durante todo el tiempo de la trata negrera) constituye una base fundamental. En Cuba se aglutinarían así unas cantidades extraordinarias de negros de prácticamente toda el África subsahariana, dando luz a ese recipiente fabuloso de culturas africanas que es la cultura afrocubana. Pero esta es condición necesaria, no suficiente.

Como apuntara Benítez Rojo, la alta proporción de negros libertos (en comparación el resto de las economías de plantación de la región, y ello incluso durante el siglo XIX) potenciaría la presencia del componente africano en la cultura cubana.

Los negros libertos crearían a su vez una clase media que, pese a las embestidas continuas de la sociedad esclavista, y luego del creciente segregacionismo de la República, asegurarían la presencia del componente negro en la esfera pública. Todo ello confluía en un hecho clave: la Independencia era fruto de las cargas al machete de negros y mulatos. La nación les debía la existencia. No era la República la que había concedido derechos al negro, era el negro quien había concedido a la República el derecho de nacer.

En un país en que los pobladores nativos fueran prácticamente exterminados, no existiría sujeto autóctono, y en el campo de batalla que fue (que es) la forja de una cultura nacional, los negros se apropiaron la cubanía como mismo lo hicieron los hijos de los españoles. Ese sentimiento de superioridad que asombraba al estadounidense en el negro cubano era sencillamente la certeza de quien sintiera la potestad de decir sin ápice de duda ésta es mi tierra.

A mediados del siglo XIX, en plena forja de la identidad nacional, aún se escribían versos como “el negro y el cubano, juntamente, / al cruel español hagamos guerra”.

Pero era justamente en esas décadas que se concentrarían en Cuba las más diversas poblaciones procedentes del continente africano, con una variedad étnica asombrosa: congo, lucumí, gangá, carabalí, macuá, mandinga, mina, arará, ibo, etc., correspondiente a territorios que a día de hoy se extienden por Ghana, Togo, Nigeria, Benín, Camerún, Guinea Ecuatorial, Angola, República Centroafricana, Chad, Zambia, las actuales repúblicas del Congo, Burkina Faso, Gabón, Guinea Bissau, Uganda, Liberia, Gabón, Sierra Leona, Guinea, Senegal, Gambia, Mali, Zimbabue, Isla de la Reunión, Costa de Marfil, Mauritania, Mozambique, Malawi, Tanzania, Sudáfrica, Tunes, Argelia, Marruecos, Cabo Verde, Madagascar.[4]

Pocas culturas en el mundo tienen el lujo de cobijar (casi) toda África en sus raíces. Y eso es Cuba.

Un siglo más tarde, en el XX, pensar la cubanía sin negritud era un sinsentido. Y por ello en la Isla se potenciaba al máximo la psicopatología de la raza propia del Caribe: “la del negro que estudió en Londres o en París, la del blanco que cree en el vudú, la del negro que quiere encontrar su identidad en África, la del mulato que quiere ser blanco, la del blanco que ama a una negra y viceversa, la del negro rico y el blanco pobre, la de la mulata que pasa por blanca y tiene un hijo negro, la del mulato que dice que las razas no existen”[5].

El teatro bufo cubano –desaparecido después del 59– consistía, alta dosis de salacidad mediante, justamente en la escenificación de todas esas tensiones e imbricaciones raciales. Un trío siempre en bronca pero inseparable –el gallego bodeguero, el chino frutero, el negro pícaro– pugnaba a toda hora (en un continuo cambio de alianzas) a la espera del paso triunfal de la mulata, ante la que todos se rendían.

Gallego + chino + negro = mulata. Mediante los estereotipos raciales más crudos, paradójicamente, se enaltecía la cubanía en tanto que mulataje: precipitado de todos los mundos –ajiaco, sería la imagen del antropólogo Fernando Ortiz–: la sabiduría popular clamaba así que no hay fusión sin fricción, pero bien valía la mulata (la raza cubana) todas las fricciones del mundo.

Es en ese conflicto de tú a tú entre el gallego, el chino, el negro, que se cifra la peculiaridad del color en Cuba. Cierto es que en la República se podía oír aquello de ser blanco es un oficio –la blancura como ventaja de partida en la lucha a muerte por el empleo, por el ascenso social. Pero en un país donde la mayoría de la población era blanca, con fuertes flujos migratorios europeos, ser blanco (o europeo) no aseguraba la movilidad social.

El campesinado cubano, por ejemplo, sobre todo en las regiones centrales y occidentales, era tan blanco como pobre. Y en las ciudades el inmigrante español, que solía además poseer bajo nivel de instrucción, descubría las penurias del sueño americano. Por si fuera poco, la existencia de una clase media de color, en un territorio donde durante la época colonial no fuera raro ver en las ciudades a negros esclavos empleando a blancos en sus negocios, rompía la equivalencia automática entre raza y status y en las clases populares el gallego sería uno más.

“–¿Es negra o no es negra?”, le preguntan sobre su criada a una chica adinerada en Tres Tristes Tigres. “–No, no es negra. Es gallega.” “–Cuando no es una cosa es la otra”, sentencia el preguntón.

Y, como uno más, el gallego recibirá sus ramalazos en aquella arena donde razas y naciones se libran un combate enardecido por un espacio social de sustento, de reconocimiento.

Moreno Fraginals destacaba que, en Cuba, a diferencia de otros países de América Latina, nunca hubo un término despectivo para los españoles: “Quizás porque el español estaba muy cercano: en el padre, en el abuelo, en el comerciante de la esquina”[6]. Sin duda. Pero igual de cierto era que el gallego (apelación para el español en la Isla) padeció todos los prejuicios que la xenofobia asocia con el inmigrante pobre.

Los chistes de gallegos (que se regodeaban con la ignorancia o la suciedad del español) tendrían larga vida. Medio siglo después del fin del alud migratorio de la Península, Vampiros en La Habana, unos dibujos animados que entretendrían a generaciones de niños cubanos, perpetuaban la imagen del gallego que descubría la civilización en La Habana.

“Vaya, gallego, hablando por teléfono, ¿quién te lo iba a decir?, ¡en España no hay teléfono ni nada de eso!”, le suelta con desparpajo un empleado al comerciante español, y luego un mulato, al oírlo hablar un inglés macarrónico: “vaya, gallego, aquí has aprendido otros idiomas y todo”[7].

Sin duda, el español fue siempre miembro ineludible de la sociedad cubana, uno de los nuestros, pero buena parte del imaginario nacional (desde el siglo XIX) se construiría llevando al fin una premisa: la superioridad de lo cubano sobre lo español.

El complejo azucarero cubano, que sería el mayor del mundo durante dos siglos, desde la época colonial desarrollaría una infraestructura que se adelantaría a la mayoría de los países europeos, a la propia metrópoli inclusive, en el uso de equipamientos industriales y reformas sociales.

Cuba sería así el primer lugar del mundo en iniciar la vacunación antivariólica de su población, el empleo de la máquina de vapor para la producción industrial se implementaría en la Isla antes que en la Península, y, cuando España terminó los 29 kilómetros del primer tramo de ferrocarril Barcelona-Mataró, en 1848, la Isla, que había sido el cuarto país del mundo en hacer circular trenes, contaba ya con 618 kilómetros de vías férreas.

El poderío económico de la sacarocracia se traducía en una influencia inmensa en la política española a lo largo del XIX: ya en 1820 hay quejas de diputados en las Cortes que en Cuba “hacen lo que quieren” y en la misma época circula un panfleto que critica tal situación: “las colonias se crean para servir a la metrópoli, no la metrópoli a las colonias”.

La interpelación a mediados del XIX del reformista cubano Francisco Frías y Jacott, Conde de Pozos Dulces, es sintomática de una relación atípica entre colonia y metrópoli: “Vosotros, los de la metrópoli, a quien todos los viajeros pintan como rezagada de un siglo respecto de su colonia cubana, ¿qué son vuestra agricultura, vuestras vías férreas, vuestros telégrafos y vuestros vapores comparados con los nuestros?”.

Cuando el presidente del Consejo de Ministros, Juan Prim, fue asesinado en 1870, la habladuría popular sentenció “fue asesinado en Madrid, pero el gatillo lo apretaron en La Habana”; como en el asesinato a finales del siglo de otro presidente, Cánovas del Castillo, “el gatillo también será apretado en La Habana”.[8]

En el siglo XX la plena inserción en la economía estadounidense haría de Cuba una especie de laboratorio de la modernidad consumista, hasta el triunfo de la Revolución de 1959. O, dicho de otro modo, fuera de Estados Unidos, Cuba sería el primer país en ver desarrollarse una sociedad de consumo[9].

Al cineasta español Manuel Gutiérrez Aragón, desconcertado ante la miseria de la Cuba de hoy, lo sacuden los recuerdos de una infancia (lejana en la vida de un hombre, pero no en la historia): “vosotros [cubanos] erais los ricos y nosotros [españoles] éramos los pobres”[10].

Ciertamente, en las élites de la Isla era un tópico la hispanidad de la población cubana, pero ese énfasis funcionaba principalmente como distanciamiento de las Antillas negras y del continente latinoamericano indígena, marcando la excepción cubana en la región.

En Historia de Cuba, de Ramiro Guerra, se evidencia esa operación: “La unidad espiritual de la Nación se ha constituido a base de la población blanca de origen español. Cuba es, por la sangre, la más española de las repúblicas hispanoamericanas. […] En ninguna de dichas repúblicas la población blanca de procedencia española constituye la mayoría absoluta de los habitantes; en cambio, en Cuba el elemento étnico de origen español representa de las tres cuartas partes de la población total del país”[11].

La asunción de la españolidad equivalía a fijar la naturaleza eminentemente blanca del país. Pero la distanciación del resto del continente, a través de la exaltación de la hispanidad de Cuba, se acompañaba a la vez de una subordinación de lo español como componente cultural superado por la modernidad de la cubanía.

Por lo mismo, esa especie de mantra nacionalista (la superioridad de lo cubano sobre lo español) irrigaría a la sociedad en su conjunto (independientemente de la clase, de la raza): España como sinónimo de retraso. De ahí la mezcla de cariño y condescendencia que, durante la República, caracterizaría la relación del cubano hacia el español, el pariente que “se quedó atrás”.

Y el gallego sería pasado por la moledora del choteo, “esa forma muy baja de burla”, superficial, que halla motivos de risa donde nadie los ve y ridiculiza todo tipo de pretensión, como definiera Jorge Mañach el humor de la Isla.

El choteo cual nexo de las relaciones interraciales –era justamente eso lo que desvelaba el teatro popular–: lejos de toda asepsia, el mestizaje era promiscuidad: el intercambio de flujos (sangre, sudor, saliva, esperma) se doblaba del cruce de estereotipos (el negro conflictivo, el chino pichi-corta, el gallego bruto) con el que cada cual rebajaba y a la vez se acercaba al otro. Y era en ese equilibrio precario que se pasaba del juntos pero no revueltos, al revueltos, o incluso al revueltos pero no juntos(esta sería la voz de los mulatos en vía de blanqueamiento o en plena fuga social).

En semejante mundo, a diferencia de los Estados Unidos, donde la regla de una gota de sangre negradefinía la frontera racial, la asunción del mestizaje como dinámica social dominante (más allá de los porcentajes) diluía la conciencia política en torno a la cuestión racial.

Que el ideario republicano –la nación cual única colectividad genuina– o el discurso de la pertenencia de clase, de anarquistas y comunistas, consiguieran profundo anclaje en la población de color se explica, en parte, por el hecho de que vastísimas franjas de la sociedad (clases medias modestas, sectores populares) compartían los mismos espacios en un abigarrado entramado de razas y etnias, lejos de la cesura entre comunidades imperante en Estados Unidos.

Como vio Carlos Moore: “los trabajadores negros cubanos se identificaban más frecuentemente con la clase que con el grupo racial”[12].

Además, en el color entraba en juego el mulataje. Más allá de lo atractivo que pueda resultar la mulatez, como irrupción inédita, como confluencia de todas las razas, no menos cierto es que la mulatez concentra las diferencias suficientes (para el éxtasis de atracción), pero no tantas como para enfrentarse a una alteridad radical: el blanco, el negro, el chino, reconocerá en lo mulato algo propio, algo de esa humanidad (o de esa sangre) compartida que no está dispuesto (aún) a admitir plenamente en el otro.

En consecuencia, lo mulato funcionará como vaso comunicante entre los vértices raciales –la mulatez cual dique de contención de esa guerra de razas siempre al borde del estallido.

La exaltación de la mulatez en Cuba es la operación simbólica mediante la cual una colectividad profundamente marcada por los conflictos raciales encuentra un punto de equilibrio, una tregua. Mulatos y negros compartían así origen, pero no necesariamente destino. He ahí otro freno para la organización política de movimientos que hicieran de la cuestión racial su principal leitmotiv.

En la década de los 1950, por ejemplo, la Organización Nacional de Rehabilitación Económica, fundada por el abogado negro Juan René Betancourt, intentó incesantemente aglutinar a la gente de color en base a la solidaridad económica, con el fin de propiciar el auge de negocios en manos de negros y mulatos. El fracaso fue rotundo. Había un error de partida: asumir que, como en los Estados Unidos, las identidades raciales eran lo suficientemente fuertes como para movilizar a los consumidores en función de la raza.[13]

Como mismo existiera muy pronto en la colonia una diferencia entre negros criollos y africanos, que luego en la República se hallaría entre la pequeña burguesía negra (las Sociedades de Color) y los estratos populares de color (que alimentarían las filas sindicales y del Partido Comunista), la racialización operaba en distinto grado entre el mulato y el negro.

Ya en la época de la colonia existía la fuerte propensión en los progenitores blancos a liberar a sus hijos ilegítimos mulatos y ayudarlos en el escalamiento social[14]. Buena parte de los mulatos compondrían la clase media de color, pero a la vez, en una suerte de fuga racial a gran escala, que era la vía de ascenso social, serían eficaces agentes del blanqueamiento, mediante alianzas matrimoniales y prácticas sistemáticas de eliminación del pasado:

“Quien investigue los archivos parroquiales cubanos [pertenecientes a la época de la colonia] encontrará centenares de partidas de bautismo arrancadas y libros completos perdidos en un esfuerzo por saltar la línea del color que dividía la sociedad. […] Como se llevaban libros separados para españoles (eran los blancos) y para pardos y morenos, hoy es relativamente fácil a un investigador encontrar personas que al nacer son pardos y mueren blancos. Lógicamente sus descendientes son igualmente blancos. Todos los libros parroquiales de pardos y morenos de la catedral habanera han desaparecido.”[15]

Borrar en la piel la memoria de la esclavitud, predicaba Arango y Parreño.

Mulato, como criollo, se despojaría de su acepción despectiva inicial para significar el adelanto racial(y correspondiente ascenso social) de cierta población de color. Luego, en la distanciación con el modelo estadounidense, pasaría a encarnar la identidad cubana y terminaría investido de una positividad afectiva que nunca alcanzarían los otros motes raciales.

También era la denominación aséptica bajo la cual pululaba una infinitud de frentes abiertos en una contienda soterrada por la fuga o la afirmación racial y que la taxonomía de la Isla declinaría con prodigalidad: jabao, jabao capirro, mulato ruso, mulato blanconazo, medio mulato, moro, aindiado, indio, mulato chino, etc.

El propio mulataje es así fragmentación (pugna) infinita y mulato operaría entonces como doble muralla: primero para contener el conflicto entre blancos, negros, chinos; luego, para cerrar otro conflicto aún más insidioso (e igual de intenso) entre las graduaciones al infinito del mestizaje.

El mulato sería un elemento de contención del conflicto racial, pero también de su perpetuación. En una sociedad regida por la ingeniería social del blanqueamiento, siempre y cuando el acceso a las altas esferas se viera favorecido por una piel más clara, los mulatos prolongarían el proceso. El blanqueamiento, como bien lo sugiere el término, es una operación en curso, sin fin.

Es justamente la carrera de obstáculos por escalar en la pirámide social lo que presenciamos en La Habana para un infante difunto, las memorias noveladas de Guillermo Cabrera Infante. Así, el protagonista llega a la capital con apenas trece años, huyendo con su familia de las vicisitudes de la vida rural. Queda atrás un poblado donde comparten penurias por igual cubanos y chinos y sirios y libaneses.

En La Habana, la familia aterriza en un solar –la vivienda por antonomasia de los más humildes– donde se hacinan cubanos de todas las razas con españoles, rusos, chinos, etc. Y es de ese abigarrado mundo, en el que por habitación hay un núcleo familiar y en que el baño es comunitario, donde los conflictos y la solidaridad se solapan: los mismos que están en bronca se entreayudan.

Es de ese abigarrado mundo que intentará el narrador extirparse a toda costa; y lo logrará gracias al capital simbólico (instrucción, idiomas) que irá adquiriendo en la enseñanza pública, y también por la nutrida red de relaciones que le depara la militancia comunista de los padres.

En esa lucha por salir del solar, lo que parece un leitmotiv frívolo, la obsesión por las mujeres, cobra una importancia determinante. Será la frecuentación en el mundo cultural (músicos, escritores, periodistas, pintores) de la clase media habanera el catalizador del ascenso social de nuestro hombre, y las relaciones amorosas funcionarán como anclaje progresivo (luego, definitivo) en el peldaño superior tan ansiado.

Poco a poco, ese mulato aindiado que pasa por chino (Cabrera Infante), aunque no muestre una preferencia racial en sus escaramuzas sexuales, irá inclinando indefectiblemente la balanza hacia las mujeres blancas. Blondes seem to be pretty scarce around here, reza el epígrafe.

Lo propio del blanqueamiento es que, independientemente de las estadísticas, nunca habrá suficientes blancos (como tampoco suficientes rubias) y, por lo mismo, siempre serán demasiados los negros, así sean minoritarios. Y blanquear negros seguirá siendo una urgencia, así sea en el imaginario. Es ese el momento en que el mestizaje (desplegado en una sociedad marcada por el pasado esclavista y por la ingeniería social del blanqueamiento) muestra su radical ambigüedad, como dique y perpetuador del cisma racial.

El mulato hace suyo (nace con) el impulso del adelanto racial: en la única “negra pura” del solar detecta “una belleza de rasgos regulares y perfectos que la hacían parecer rubia”. La obsesión por el blanqueamiento produce curiosas ilusiones ópticas –lamento por lo no sido o aliciente para perpetuar la tarea de blanquear–: la negra es una rubia en potencia.

Nuestro mulato en vías de ascenso social reproducirá un recorrido ya trazado por generaciones enteras: la salida del solar, del barrio pobre, el asentamiento en El Vedado, lugar por excelencia de las clases medias. Esto quedará patentado en el matrimonio con una mujer blanca, en la hija recién nacida en quien se borra el color: “tenía los ojos abiertos y eran verdes”.

La Habana para un infante difunto debuta en 1941 y acaba a las puertas de 1959. Bien podría ser leído como el canto de cisne de la República. Pero, en realidad, su lectura se asemeja más bien a la incursión en un tratado de arqueología.

Nada de ese mundo subsiste hoy. Si no fuera por las ruinas de La Habana, uno se preguntaría si de veras alguna vez existió. La Revolución haría (sería) tabula rasa.

Notas:

[1] Enrique Sosa, Los ñáñigos, La Habana, Ediciones Casa de las Américas, 1982, páginas 118, 123 y 131.

[2] Alejandro de la Fuente, A Nation For All, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2001, p.157.

[3] Margalit Bejarano, La inmigración a Cuba y la política migratoria de los EEUU (1902-1933), Estudios Interdisciplinarios de América Latina y El Caribe, Volumen 4, N°2, julio-diciembre 1993, p.5.

[4] Jesús Guanche, Componentes étnicos de la nación cubana, La Habana, Ediciones Unión, 1996, pp.54-62.

[5] Antonio Benítez Rojo, La isla que se repite, Barcelona, Editorial Casiopea, 1998, p.43.

[6] Manuel Moreno Fraginals, Cuba/España España/Cuba, Barcelona, Grijalbo Mondadori, 1995, p.316.

[7] El gallego en Vampiros en La Habana (extracto): https://www.youtube.com/watch?v=zW5TDvrVADE

[8] Manuel Moreno Fraginals, Cuba/España España/Cuba, op.cit., pp.174-179, 193, 247, 280; Rafael Rojas, Motivos de Anteo, Madrid, Editorial Colibrí, 2008, p.90.

[9] Louis A. Pérez Jr., On becoming Cuban, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1999.

[10] https://www.zendalibros.com/manuel-gutierrez-aragon-el-arte-es-muy-ambiguo-afortunadamente/

[11] Rafael Rojas, Motivos de Anteo, op.cit., p. 172.

[12] Velia Cecilia Bobes, Cuba y la cuestión racial, México, Perfiles Latinoamericanos de Ciencias Sociales, N°8, enero-junio, 1996, p.126.

[13] Alejandro de la Fuente, A Nation For All, op.cit., p.249.

[14] Manuel Moreno Fraginals, Cuba/España España/Cuba, op.cit., p.108.

[15] Ibid., p.311.

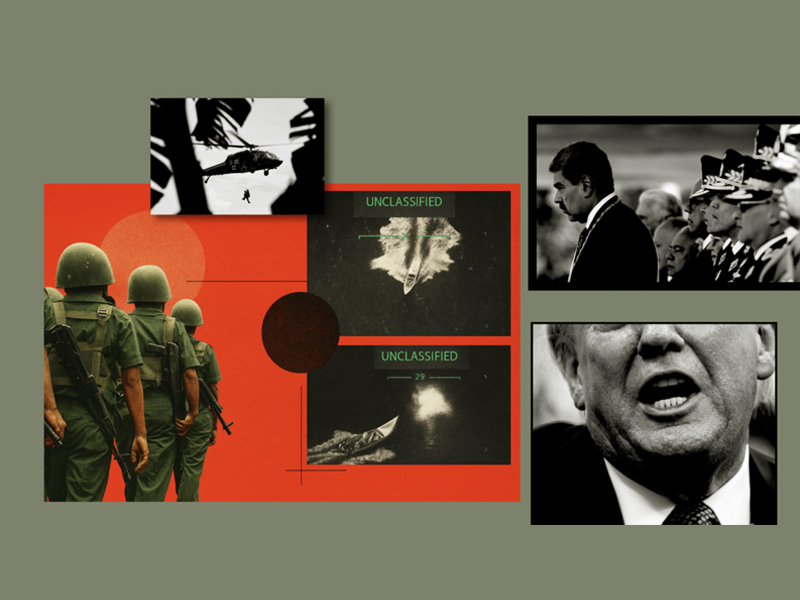

Petróleo del Caribe: ¿Prepara Trump una guerra contra Venezuela?

Por Klaus Dodds

Trump está preparando las condiciones para una escalada con un objetivo claro: asegurar el dominio total de Estados Unidos sobre su hemisferio.