Los hiperactivos primeros 100 días del segundo mandato de Donald Trump han sido los más trascendentales de cualquier presidente en lo que va de siglo, y, quizás, desde los tiempos de Franklin D. Roosevelt. Antes de la investidura, los estadounidenses se preguntaban qué tipo de gobierno iban a tener. Ese debate ya ha quedado zanjado. Trump lidera un proyecto revolucionario que aspira a rehacer la economía, la burocracia, la cultura, la política exterior e, incluso, la propia idea de Estados Unidos. La pregunta para los próximos 1.361 días es: ¿logrará su objetivo?

La presidencia de Trump ha sido popular entre sus votantes. Su índice de aprobación entre los republicanos alcanza el 90%. Ha encontrado poca resistencia mientras avanzaba en todos los frentes, atacando al funcionariado, los bufetes de abogados, las universidades, los medios de comunicación y cualquier institución que asocie con la élite afín a los demócratas.

Como toda revolución, el movimiento MAGA tiene un método y una teoría. El método consiste en forzar o quebrantar la ley mediante una avalancha de órdenes ejecutivas y, cuando los tribunales intervienen, desafiarles a enfrentarse al presidente. La teoría es la de un poder ejecutivo sin restricciones: la idea de que, como sugirió Richard Nixon, si el presidente hace algo, entonces es legal. Esto ya ha socavado algunos de los pilares que realmente hacen grande a América: una concepción del interés nacional lo bastante amplia como para incluir la financiación de medicamentos contra el sida en África; la percepción de que las instituciones independientes tienen un valor en sí mismas; la creencia de que los adversarios políticos pueden ser patriotas; y la confianza en el dólar.

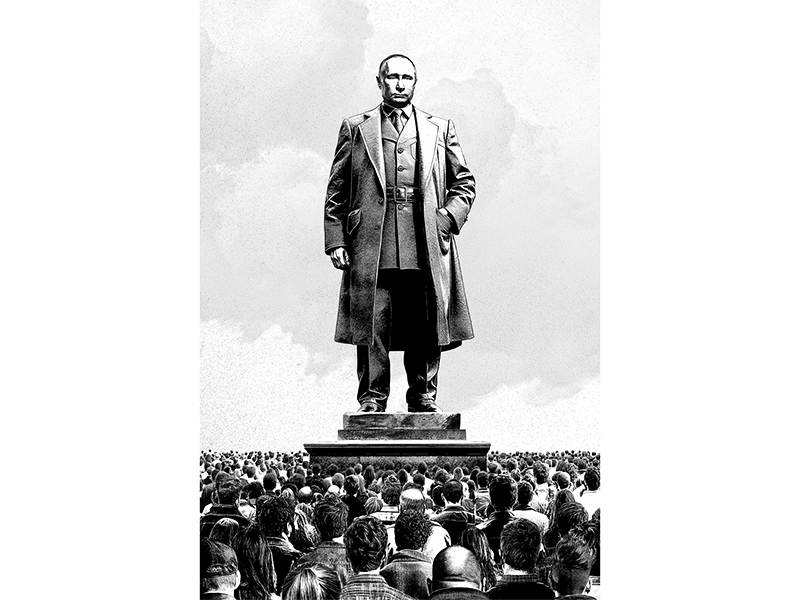

Si esta revolución no se frena, podría derivar hacia el autoritarismo. Algunos intelectuales del movimiento MAGA admiran a Hungría, donde Viktor Orbán ejerce control sobre los tribunales, las universidades y los medios de comunicación. Y es cierto que el sistema estadounidense deja margen para un aspirante a autócrata. El Congreso ha creado numerosas excepciones a las normas habituales que pueden activarse mediante una declaración presidencial de emergencia, y Trump está haciendo pleno uso de ellas —como demuestra su entusiasmo por la capacidad del presidente de El Salvador para encarcelar personas sin juicio previo. Aunque MAGA no puede controlar a los medios, sí puede intimidar a sus propietarios corporativos —y, además, la fragmentación ha diluido el poder de la prensa para fiscalizar al presidente. El Congreso está sumiso porque los republicanos le deben sus cargos, y lo saben. Una preocupación es que los tribunales se mantengan firmes, pero que el Ejecutivo desafíe sus sentencias. Otra es que, por temor a ello, el Tribunal Supremo trate de preservar su autoridad claudicando de forma preventiva.

Sin embargo, existe otro escenario, más probable, en el que el extremismo de estos primeros 100 días desate fuerzas de resistencia poderosas. Una de esas fuerzas son los inversores en los mercados de bonos y de valores. Aunque en general acogieron con entusiasmo la elección de Trump, han sido sus oponentes más eficaces —no por convicción política, sino porque operan en la realidad—. Les alarma, con razón, que la economía pueda verse perjudicada por los aranceles. Los déficits presupuestarios descontrolados y las políticas incompetentes podrían provocar un desplome del dólar.

Ante la inestabilidad en los mercados, Trump ha reculado dos veces en el último mes: primero, en relación con la imposición de aranceles “recíprocos” y, esta misma semana, al intentar destituir a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Además, mientras Elon Musk promete dedicar menos tiempo a dinamitar la burocracia para centrarse en la crisis de su empresa de coches eléctricos, Trump ha insinuado que busca una salida a la insostenible y mal concebida guerra comercial que ha iniciado contra China.

Otra fuente de resistencia podrían ser los propios votantes, incluidos los republicanos, si la economía se deteriora. Aunque Trump ha logrado reducir la inmigración ilegal, su índice nacional de aprobación ya ha caído más rápido y con más fuerza que el de cualquier otro presidente, superando su propio récord del primer mandato en cuanto a la rapidez con que logró irritar a los estadounidenses. Según nuestros modelos, su nivel de aprobación está ahora por debajo del 50% en todos los Estados clave que ganó en noviembre.

La mayoría de los estadounidenses no quiere una revolución. A muchos les atrae la idea de traer de vuelta la manufactura nacional, pero solo una cuarta parte dice que estaría dispuesta a trabajar en esas nuevas fábricas. Les gusta la idea de un comercio justo, pero no quieren caos. Y a nadie le entusiasma la inflación. Trump, como otros presidentes, puede interpretar una ajustada victoria electoral como una invitación a posar para el Monte Rushmore, pero eso no le otorga el derecho a gobernar por decreto, cerrar agencias creadas por el Congreso, suspender el habeas corpus o intentar comprar Groenlandia.

Eventualmente, las malas encuestas afectarán a los funcionarios electos. Estados Unidos es un sistema federal demasiado grande y con demasiados centros de poder rivales como para convertirse en una nueva Hungría (cuya población equivale aproximadamente a la de Nueva Jersey). El Congreso, además, podría convertirse en un problema para Trump. Los republicanos tienen una mayoría muy exigua en la Cámara de Representantes y solo lograron aprobar un marco presupuestario, porque un par de congresistas demócratas fallecieron. Las casas de apuestas otorgan a los demócratas más de un 80% de probabilidades de recuperar la Cámara el próximo año. Si logran el control, podrían frustrar los planes de Trump, incluso si este sigue gobernando mediante órdenes ejecutivas. En el Senado, los republicanos están a siete votos de alcanzar los 60 necesarios para evitar un filibusterismo. Estas limitaciones son reales.

La última fuente de resistencia son los tribunales. La justicia avanza lentamente, pero la Corte Suprema ya ha emitido una sentencia unánime (9-0) en el caso de un hombre deportado erróneamente a El Salvador. Al igual que otras instituciones, los tribunales tienen menos que temer ante la desobediencia de un presidente impopular. La administración todavía podría perder casos sobre los aranceles, sobre la capacidad del presidente para destituir funcionarios y cerrar agencias sin respaldo del Congreso, y sobre el uso arbitrario de provisiones de emergencia como la Ley de Enemigos Extranjeros. Si eso ocurre, su teoría del poder ejecutivo quedaría desacreditada.

Incluso bajo la lectura más optimista de la revolución MAGA, Trump ya ha causado un daño duradero a las instituciones, las alianzas y la reputación moral de Estados Unidos. Y si llega a ser frustrado por los inversores, los votantes o los tribunales, probablemente arremeterá contra las instituciones con aún más ferocidad. Con el Departamento de Justicia ahora politizado, podría perseguir a sus adversarios y fomentar el miedo y el conflicto que le permiten operar. En el exterior, podría provocar crisis capaces de destruir alianzas, como en Groenlandia o Panamá. Ya no hay vuelta atrás a como era Estados Unidos hace 100 días. Solo quedan 1.361 días.

* Artículo original: “Trump is a revolutionary. Will he succeed?”. Traducción: ‘Hypermedia Magazine’.