De la condición liberal a la condición totalitaria

Un judío, un español y un cubano coincidieron un día en la cola para la carne de puerco, solo para encontrarse con que nada más quedaban las orejas, las patas y el culo.

El español y el cubano le permitieron al judío ser el primero en escoger (por respeto, pensó este, aunque realmente había sido por pena). El judío eligió las orejas.

El cubano, por costumbre (no colonial, sino solidaria) le dio la preferencia al gallego, que compró las patas.

Dos días después, al volverse a encontrar en la misma cola y con el mismo animal, cada uno quiso saber de la experiencia de los otros con la parte que les había tocado.

—¿Cómo te fue con las orejas, David?

—Pues, mientras me las estaba comiendo, oí la voz de Dios acusándome por consumir carne impura.

—¿Y por qué has vuelto hoy?

—Quiero oír su voz de nuevo.

—Tomás, ¿cómo cocinaste las patas?

—Intenté hacer croquetas, pero salió gelatina; eso no pega con harina y huevo, así que las boté.

—¡¿Desperdiciaste las patas?!

—Bueno, no importa, más se perdió en Cuba.

—Y a ti, cubano, ¿cómo te fue?

—Ah, cuando llegué a mi casa mi mujer se puso brava conmigo y me obligó a pedirle al carnicero que me cambiara el trozo que había comprado por un pedazo de carne de verdad. Y a eso vine, a que me la den por el culo.

Cuando alguien abre una galería de arte en cualquier lugar del mundo tiene que enfrentarse a tres problemas principales: qué va a vender, a quiénes lo va a vender y cómo lo va a vender. El primero depende de lo que su dueño especule, más o menos justificadamente, que se moverá bien; el segundo estará en función de los compradores potenciales que la galería maneje; y el tercero, de la política de devolución del carnicero.

Es de esa política de la que voy a hablar.

En su ensayo “The market for goods and the market for ideas”, publicado originalmente en el número 64 de The American Economic Review, R. H. Coase describe grosso modo las distinciones entre estos dos tipos de mercado, a la vez que expone un sólido argumento a favor de la intervención estatal, tanto en el mercado de ideas —del cual es parte, indudablemente, el mercado del arte— como en el de bienes.

Uno de los más recientes “estallidos”—y de los más notables, creo— en el panorama de las artes visuales en Cuba fue la campaña contra el Decreto 349, objetando precisamente la interferencia del gobierno en “asuntos de artistas”. Luego de esto, la contradicción entre ambos puntos de vista, por lo demás muy bien sustentados, provoca cierta extrañeza. ¿Qué hace que sea deseable la intervención del Estado en un sistema de libre mercado —en el que, en efecto, no hay diferencia entre la venta de un Ferrari y un Gerard Richter, sobre todo cuando es probable que ambos dueños terminen en la misma casa, y con la misma mujer— y no en un país como Cuba?

Es cierto que el arte plantea una paradoja para la economía actual: ¿es el objeto artístico parte de un mercado de ideas o de un mercado de bienes?

Primero voy a arriesgarme a decir que, para nuestra mentalidad —esto es, para nuestra idea de cómo sería el mejor funcionamiento de un ambiente de creación—, la regulación del gobierno no solo es innecesaria, sino también un estorbo y, en algunos casos, un perjuicio. Debido a que el arte sostiene la doble condición de bien y de idea, sobre todo a partir del auge del arte conceptual, la perfomance y el artivismo, es acogido sin gran contrariedad en ambos tipos de mercado. Para la economía, la diferencia entre el momento en que el arte es parte del mercado de bienes y el momento en que es parte del mercado de ideas reside en que, en el primero, el resultado de su intercambio (de su venta) es inmediato y fácilmente cuantificable, mientras que en el segundo las repercusiones de su circulación son lentas y aplastantes, como las de aquel paquidermo.

Dentro de la Isla, la inexistencia de una demanda justifica, con algo de razón, el enunciado: “en Cuba no hay mercado de arte”. Y, sin embargo, se vende. Lo que significa que con los artistas ocurre lo mismo que con las maquiladoras en México y los futbolistas brasileños (o argentinos; confieso que ese deporte no es mi fuerte): la obra la producen “los de aquí” y la compran “los de allá”.

Esto no es nada nuevo: lo dijo R10 y seguramente lo ha dicho algún que otro meme. La disposición del sistema comercial de arte cubano tiene su cabeza en La Habana y su trasero en el mundo: mercado periférico, es mi designación para el fenómeno. Fundamentalmente, porque los costes de producción de una pieza, en los que se incluye el costo de la vida de un artista, son mucho más convenientes aquí.

Ahí hay una complicación, porque al parecer el enunciado correcto no es: “en Cuba no hay mercado de arte”, sino: “en Cuba no hay demanda de arte”. O sea, hay un mercado de arte cubano, solo que no está aquí.

Aclaro que hasta este momento me he referido al arte solo como bien, no como idea.

Y ahora quiero disculparme con los lectores, sobre todo con aquellos que prestaron atención a la primera clase de Economía Política, por lo que voy a decir.

R. H. Coase defiende cierto control estatal en una circunstancia en la que los fallos naturales del mercado —la competencia imperfecta sería su epítome— exigen que aparezca el carnicero a decir que ya no vende más fondillos. Cuando esas irregularidades surgen, para mantener el equilibrio en el intercambio y salvaguardar la existencia misma del mercado y de los agentes que concurren en él, es imperativa la intromisión gubernamental. Pero, si para la mentalidad del Estado —y también para la de quienes están en el “mundo comercial de arte”, aunque ni pinten ni den color, literalmente, en la elaboración de su estructura— en Cuba no hay mercado de arte —una idea que he leído tanto en el diario digital de Cienfuegos como en Radio Televisión Martí—, no me queda más que preguntarme: ¿qué hace el gobierno tratando de regular lo que no existe?

Las narices no se arrugan solo en Dinamarca.

Queda solo aclarar que poco importa a cuál mercado pertenece el arte. Pertenece al de bienes, en tanto la obra es un objeto comercializable, y ahí la intervención del Estado es deseable, ya que legaliza una estructura para su venta; y pertenece al de ideas, en tanto asiste a la composición de un “repertorio de opciones que organizan la interacción social” (Itamar Even-Zohar). En este terreno, nada tiene que hacer el Estado interfiriendo en el conjunto de ideas, conceptos y opiniones que lo producen.

Con el sistema comercial de arte cubano parece ocurrir algo similar a lo que ocurre con el monopolio mediático de la BBC, cuyo funcionamiento está plenamente controlado por el gobierno británico, para la alegría de los medios de prensa de la Reina. La ventaja es que de esta manera el Estado asegura una fuente constante de noticias a la vez que elimina la competencia por el air-time. Para un pipiolo casi parecería que esa cualidad esencial del libre mercado (la de competir) genera úlceras en los “productores de ideas”, lo cual es risible a primera vista, ya que se necesitan muchos menos recursos (mucho menos dinero) para pegar un plátano a la pared que para producir un iPhone.

Habiendo aclarado que, para la circunstancia de libre mercado, cuyo ideal es el de competencia perfecta, cada emprendimiento funciona dentro de una estructura establecida estatalmente —esto es así en Bristol, es así en Nueva York y es así en La Habana; sin embargo, dudo de la “condición totalitaria” de los dos primeros—, el problema no radica, pues, en la inevitable existencia de un marco jurídico, sino en esa “condición” que genera intervenciones allí donde no son oportunas.

—¿Qué crees, Taladro? ¿Nos parecemos más a Corea del Norte o a los Estados Unidos?

—Sociopolíticamente a Norcorea, culturalmente a los Estados Unidos.

—¿Y no te parece que de ahí saldría un engendro tan inimaginable como el neocriollo de Marechal? ¿Algo así como una criatura amorfa y floreada que escucha a Billie Eilish, nunca diría que ha comido croquetas y se asusta cuando ve acercarse a alguien calvo, bajito y con camisa a cuadros?

—Somos Britney Spears ondeando una banderita del Primero de Mayo.

—Sí, algo así somos.

—¿Te imaginas una marcha en la Plaza liderada por Britney con trenzas de carretilla y sosteniendo la bandera de la UJC? ¡Eso todavía puede pasar!

—Ojalá tus palabras sean diablas.

En 1978 se crea el Fondo Cubano de Bienes Culturales, cuya función se ha trasladado gradualmente de una deseada regulación y distribución comercial, a la simple producción y venta de mercadería y artesanía.

En 2018 se amenaza con aplicar el Decreto 349, detenido hasta este momento mientras se elaboran sus normas complementarias (imagino que en la privacidad de una nevera). Su propósito inicial: planificar lo que el arte dice. Ignoro cuál será el propósito gradual.

No creo que sea buena idea esperar un solomillo.

Políticamente incorrecto vs. disidentemente correcto

Desde su estudio, mientras pintaba La Libertad guiando al pueblo (atribuido tradicionalmente a la Revolución Francesa) unos meses después de las Tres Gloriosas de 1830 (su referente original), Delacroix miraba la calle tratando de imaginar las revueltas en las que no había participado, pensando en cómo emparentar visualmente las dos rebeliones, de manera que sus contemporáneos entendieran el guiño.

“No he luchado por mi país, al menos pintaré por él”, le escribía a su hermano en una carta. Un hombre idealista. Un día, antes de terminar el lienzo, un petirrojo se posó en su ventana e interrumpió su trabajo. La calma del artista le dio suficiente confianza al pájaro para volar hasta el caballete y mirar de cerca al maestro. El pintor, romántico al fin, quedó extasiado durante unos segundos e interpretó el momento como de profunda comunión con la naturaleza.

El petirrojo movió su mollera como lo había hecho siempre, y cagó. Luego continuó su vuelo. El pintor se quedó mirando el cuadro con un solo pensamiento en la cabeza: “Mierda”.

Una vez que hemos acordado que el mercado de arte cubano es como el truco de magia de la mujer aserrada, podemos avanzar en la galería. A quién le vendemos qué obras.

Antes de la gran revalorización del arte cubano, fenómeno que se hizo evidente en el año noventa luego de que los Ludwig adquirieran la totalidad de las piezas de la exposición Cuba OK, la norma era una lánguida demanda nacional que compraba el arte cubano que podía, principalmente por amor al arte cubano que había. Una vez que las piezas cruzaron el charco como parte de una colección reconocida, cuyos dueños dejaron bien confundido al personal de la galería, las oportunidades para adquirir obras cubanas de un ciudadano medio en el país se vieron drásticamente reducidas a cuatro: casi todas con residencia en el Vedado. Fue entonces que se hizo real nuestra demanda en Alemania, o sea, en Europa.

Del otro lado del mundo, en el monstruo y con mucho menos aspaviento, se fue creando otra demanda, menos centralizada, pero más influyente. Para la aduana de los Estados Unidos las obras de arte cubanas pertenecen a la categoría de “material de información”, lo cual les permite ser una de las excepciones de la Lista Armonizada de Aranceles emitida por la Comisión de Comercio Internacional de ese país y, por tanto, ser importadas sin mayor problema. Estas licencias fueron aprovechadas por coleccionistas, galeristas, turistas y Arnold Schwarzenegger.

Así que, a todos los efectos, por una parte existe un mercado europeo y, por otra, un mercado en los Estados Unidos. Desde los años noventa, las soluciones creativas para acceder a ambos mercados han tomado diversos caminos. Unos manejan un referente estético, técnico o conceptual, y acomodan el contenido y las ideas “nacionales” que les interesa mostrar a esa forma de hacer (varias de las piezas conceptualistas de los Capote, alguna que otra escultura à la Jeff Koons de The Merger, las xilografías a lo Käthe Kollwitz de Marcel Molina); otros escogen temas muy universales o muy especializados (la serie Los ritos del silencio de Agustín Bejarano, la poesía visual de Yornel Martínez), y también está aquel al que simplemente se le da muy bien pintar mulatas.

Además, hay una vivisección del mercado que ha sido poco atendida (Yornel Martínez me hizo notarla): existe una demanda académica, que incluye universidades, centros de arte, museos y demás instituciones especializadas; y una demanda comercial, cuyo paradigma es la Subasta de Primavera de Sothebyʼs.

Tomemos casos específicos. Por ejemplo, el de Luis Manuel Otero Alcántara. Las opiniones sobre su trabajo y su persona van desde que es un mal pintor, un pobre performer, un virtuoso de la exploitation, hasta (más recientemente) un porn star. Pero aun si él fuese todo esto —defender un arte plural e inclusivo significa también defender el derecho de todos a apestar—, el peso que tiene la “calidad técnica” de una obra sobre su valor económico es bastante ligero. Si pesara más, no oiríamos únicamente el nombre de David Hockney, una y otra vez, sino también el de sir Peter Blake.

El arte contemporáneo —aquí no hay novedad— no es esencialmente un mundo que mide la maestría, sino las adecuadas conexiones que resultan en una adecuada resonancia. O publicidad, para exponerlo más burdamente. Todo esto no significa que se mueva solo mierda, sino que también se mueve mierda (a veces, hasta literalmente). Para Otero Alcántara hay un mercado: digamos con cierta confianza que ese mercado está localizado fundamentalmente en Miami o, para ser menos excluyente, en Florida. Ahí radica gran parte de su legitimación.

Para artistas como los hermanos Capote, Carlos Garaicoa, Esterio Segura, Tomás Sánchez y Wilfredo Prieto, esa legitimación se encuentra principalmente en el 1334 de la York Avenue de Nueva York. Así, llego a la misma conclusión que mi abuelo compartía con mi padre cuando este tenía siete años: nadie es profeta en su tierra. Cuando pocos prestaban atención a la movida del mercado en la primera década de los 2000, los precios de estos artistas de élite eran affordables para quien tuviera unos miles bajo el colchón. Aquellos que estaban prestando atención, vieron cómo una pieza de doscientos pesos cubanos pasó a costar dos mil pesos convertibles, luego diez mil, y ahora setenta mil dólares. En menos de veinte años.

Por tanto, hallar a un “artista de éxito” cuyo valor cambie en lo que dura “un salto de gorrión”, como diría un amigo, sobre todo en un lugar como Cuba, siempre tan al borde, siempre tan en la cuerda floja, es una posibilidad tan real como un grano de maíz. Ahí radica una parte importante del negocio para algunos: en la prestidigitación. El inconveniente: crear y exponer arte en un país que alimenta al lobo del mercado y al del Estado.

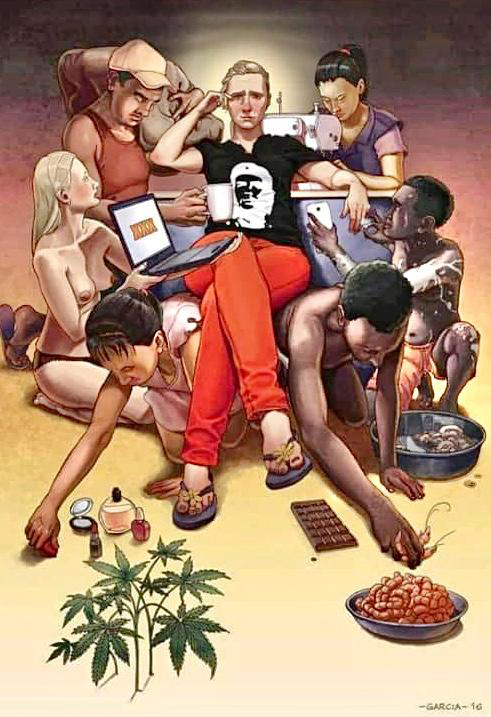

El lobo del mercado, tomado del muro de Facebook del amigo de un amigo (confirmado: ha muerto la referencia):

El lobo del Estado, en una ilustración de Daniel Santoyo:

En un país hasta ahora manejado por un Estado cuyo principal interés es mantener las conquistas logradas, es natural entonces que el pensamiento y el movimiento creativo queden circunscritos al perímetro del panóptico. Si lo que más se crea es arte político, es porque procedencias y repercusiones políticas son lo que más abunda.

Y en caso de que alguien se haya preguntado cómo se han ganado la vida las verdaderas putas en medio de la pandemia, yo tengo la respuesta.

La precariedad: tour de force del arte cubano

Un amigo que tuvo por hobby infiltrarse en reuniones de cuadros, escucha la arenga del director de una excelsa institución de la cultura: “No podemos estar ociosos en la batalla, con esto de los espacios alternativos para el arte y con el financiamiento que reciben…”.