La película Terranova (2020), dirigida por el realizador español Alejandro Pérez y el cubano Alejandro Alonso, acaba de obtener el Premio Tigre Hivos de Cortometraje, en la edición 50 del Festival Internacional de Cine de Róterdam (IFFR), uno de los cinco certámenes fílmicos más importantes de la contemporaneidad, junto a Cannes, Venecia, Berlín y Locarno.

Es una producción de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) —de la cual los directores, la guionista Lisandra López Fabé y otros miembros del equipo, son egresados, profesores y trabajadores— y la iniciativa independiente La Concretera Producciones —que identifica todas las obras de Alonso—, con apoyo financiero de la Unión Europea.

Seis años antes, en la edición 44 del Festival, Carlos Quintela, también graduado de la EICTV, se impuso en el apartado de Largometrajes con la ficción La obra del siglo (2015), un relato sobre las secuelas pantagruélicas de un proyecto tan ambicioso como fallido: la Central Electronuclear de Juraguá (CEN).

El ensayo audiovisual que es Terranova, de cincuenta minutos de duración, tiende a deslocalizar su objeto de análisis, mitificación y poesía: por momentos parece ser La Habana, y por muchos instantes parece ser la ciudad como entelequia inasible, como alucinación y delirio. Como gueto de intimidades.

Por eso la ciudad que fotografía Alonso —también coguionista de montaje— es una ciudad en movimiento, en plena metamorfosis hacia el polvo, hacia la ausencia, hacia el recuerdo. Hacia los predios míticos donde la esperan Nínive y Tebas, hacia la elucubración y la especulación, hacia la caverna de las ideas, hacia el olvido.

Las formas angulosas de las edificaciones y las industrias ferrosas aparecen como fragmentos, moles crepusculares a contraluz, bordes elusivos que refrendan la casi herética arbitrariedad que es la triunfal línea, gran placebo cultural que atempera la insoportable infinitud de las cosas.

Las formas rígidas se comban en ángulos o parábolas absurdas para las lógicas euclidianas, para la confianza en la invariabilidad de lo matérico. Alonso filma la maravilla óptica que es la cámara oscura ideada por Da Vinci, de la cual alguna añosa edificación de La Habana patrimonial cuenta con una réplica.

Contraria a obras casi centenarias como Berlín: Sinfonía de una gran ciudad (Walter Ruttmann, 1927), Terranova es un réquiem, una Missa defunctorum, antípoda de las alegres y modernistas alegorías de la vida que resultaban estas películas centenarias, más de concreto y acero que de celuloide. Aunque la de Pérez y Alonso no deja de ser una celebración, como básicamente lo son estos rituales fúnebres, dedicados a recordar, alabar y (re)imaginar lo que existe ahora en estado de ausencia, eternizando la despedida ante la imposibilidad de perpetuar la materia.

Terranova es una despedida melancólica, pero no luctuosa, sino trascendental. Una vez dejados atrás los esqueletos de concreto, piedra y metal, la ciudad reencarnará en palabras, especulaciones, fantasías, imaginerías retóricas como las de uno de los dos personajes —Josvedy Jove a.k.a El Sirio, junto a Damián Valdés a.k.a El Dibujante— que gozan en la cinta con la expresión oral. Son seres igualmente trascendentales, que habitan un plano neutro, totalmente alterno a los paisajes brumosos y nocturnales donde reside el resto. Son hermeneutas y exégetas de la ciudad.

El Dibujante repleta hojas de fragmentos de una urbe infinita y obsesa que desborda los límites de las páginas, para continuar su expansión en nuevas superficies que suman una cartografía incalculable. Quizás alegorice la incontinencia constructiva de la Humanidad, que hace del mundo una composición de horror vacui.

El Sirio ataruga los dibujos Damián de significados, los refunda y refuerza sus cimientos con imágenes soñadas en plena vigilia. Su proceder está igualmente signado por el horror vacui, pero en este caso es un significador compulsivo. Improvisa un torrente de apócrifos arquitectónicos, literarios, míticos, que nutren su dimensión personal.

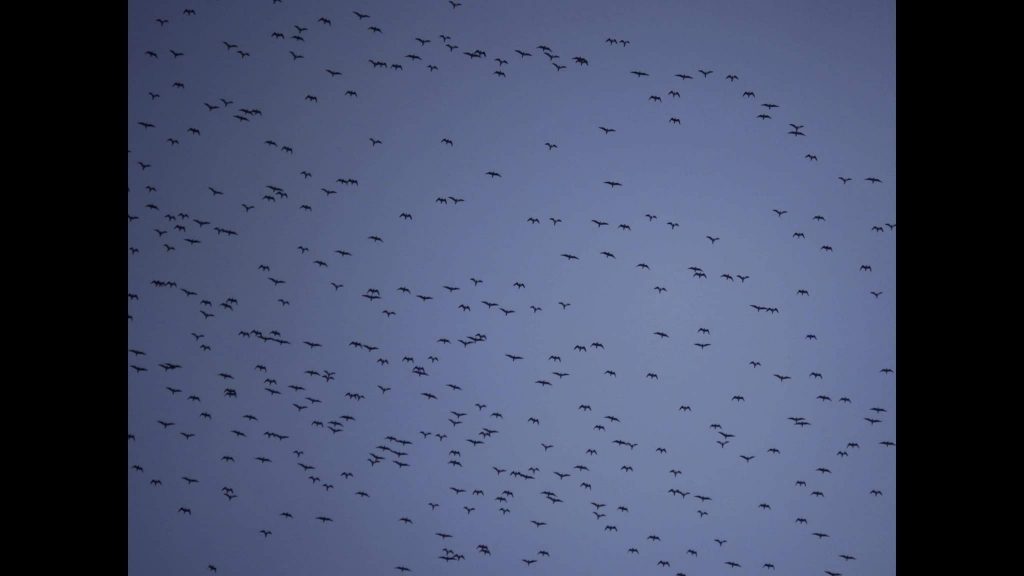

Estos, y todos los demás personajes que pululan por los callejones de la ciudad de Terranova, son encarnaciones de sus propios sueños, fantasmas de sus anhelos, espectros empeñados en cumplir sus aspiraciones. Unos construyen máquinas voladoras y quieren volar a toda costa; otros roban imágenes a la ciudad con sus cámaras; otros tañen melodías guturales en órganos recónditos; otros juegan a las ilusiones, al ilusionismo.

Terranova es una película apocalíptica: tanto por la connotación cultural del término —alude a la disolución cataclísmica de todo en el Todo—, como por su etimología original —habla de revelación, iluminación, descubrimiento; de lucidez repentina, traumática, igualmente desoladora e ínclita.

La ciudad pensada por Pérez, Alonso y López Fabé —que es La Habana y a la vez es todas las ciudades del mundo— se revela en una dualidad material y sutil, en una existencia simbiótica entre los espíritus y los seres encarnados que laten en sus recovecos, entre los edificios en pie y los espectros de las construcciones y monumentos derruidos.

La ciudad se revela como una ruina. Antes del primer cimiento, antes de la primera misa y la primera bendición bajo la ceiba prístina. La muerte de una ciudad inicia desde su concepción. Su fructificación, su agigantamiento descontrolado, su empoderamiento como eje nacional y obsesión triunfalista —que lleva a organizar unos desesperados festejos y unas rabiosas campañas promocionales que por un tiempo parecieron desplazar a la Revolución, a favor de La Habana: el altar sagrado y obligatorio que todos los cubanos deben adorar y donde se supone que deben inmolarse—, no son más que formidables estertores: el primer anuncio del deceso.

Terranova reconoce esto, e impugna los afanes conservadores de lo condenado a fenecer. Por eso propone —con sus aires de misa de difuntos— y opone —con su negación del entusiasmo arquitectónico—, a las empecinadas fiestas recientes, otro tipo de celebración —el réquiem, la Missa Defunctorum— en forma de silenciosa despedida, de extremaunción, de permitir que desaparezca lo que siempre fue concebido para eso.

10 películas para radiografiar los totalitarismos

Antonio Enrique González Rojas

El cine ha servido tanto para enaltecer como para diseccionar los totalitarismos y sus correspondientes líderes. Aquí se lista una muestra para nada canónica de películas sobre el tópico. Una muestra que no busca dictar, sino, en el mejor de los casos, provocar desacuerdos.