En su estruendosa e insuperada novela El mundo alucinante, Reinaldo Arenas hizo coincidir a Simón Bolívar, Simón Rodríguez (su mentor), Fray Servando Teresa de Mier y Madame de Récamier en el salón de una tal Fanny, quien, bien observadas sus señas, quizás (muy posiblemente) sea la criatura que describió John Cleland en Fanny Hill: Memoirs of a Woman of Pleasure.

Masturbarse de vez en vez es lo mejor. Fanny Hill nos revela en detalle, desde la soltura estilística de Cleland, cómo era poseída por los hombres en el burdel donde se forma su personalidad, y cómo le gustaba entregarse a ellos y aprender el arte de la seducción. Cleland fue uno de los primeros pornógrafos en verdad modernos de la literatura. Por fortuna, seguimos siendo hijos de la maravillosa desvergüenza ilustrada del siglo XVIII.

Una mariposa saliendo de su capullo nos avisa de un esplendor. Antes de ese instante, todo no es más que una fea pupa colgante. Una cápsula alienígena donde el naufragio de la escritura es un hecho: hay procesos invisibles y micro-acciones. Así ocurre con el glande cuando despierta, hasta escapar del prepucio (cuando hay prepucio: supongamos que sí).

Aquel esplendor es metáfora de este. O este de aquel.

En circunstancias extremadas por el mundo interior de los sujetos, la mirada pornográfica es una consecuencia que no necesita “justificarse”. La Venus de Urbino, de Tiziano, es canónicamente erotizadora, por así decir, y sus efectos no admiten explicaciones que, al cabo, harían el ridículo (tan abundante) de los lugares comunes.

Pero hay quienes se erotizan con un brochazo de azul Klein internacional (International Klein Blue) y las cosas se tornan enigmáticas. O con una figurilla de Giacometti (elegida entre sus disagreeable objects, como él mismo los denominaba).

Dejaré fuera, naturalmente, la obviedad del ejemplo de El origen del mundo, de Courbet, que hace unos añitos todavía era blanco de censura en Amazon (debido, acaso, a advertencias y normas jasídicas, igual que en Instagram), al aparecer en la cubierta de un libro.

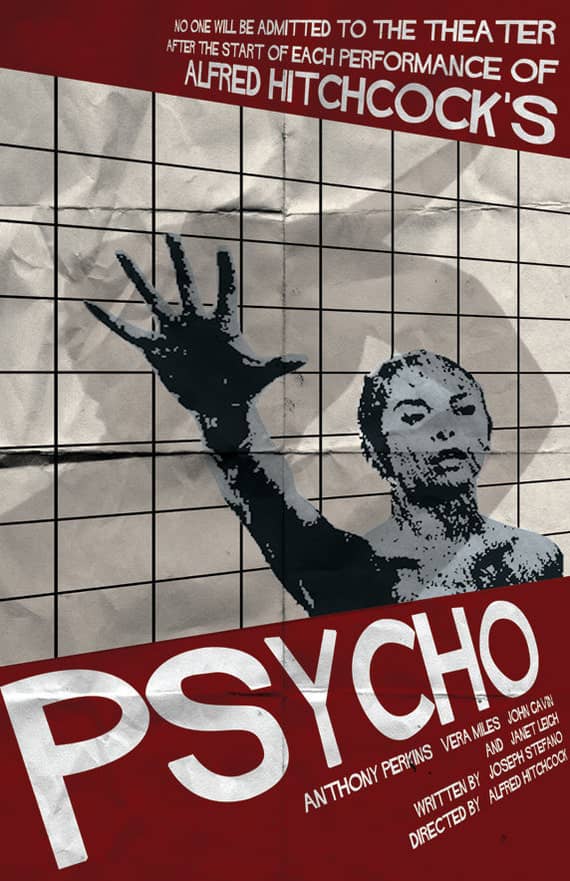

Recuerdo una vez, en un cine art déco de barrio (daban Psycho, de Hitchcock), a un tipo masturbándose mientras observaba los planos del asesinato de Janet Leigh, acuchillada minuciosamente en la ducha por Norman Bates. El tipo no dejaba de mirar la pantalla.

He visto cosas así: representaciones (como si dijéramos) donde, en relación con las capas de la mirada y el placer, algo hace crack y rechina. Falta de grasa. Acciones en oposición, contradictorias, o que lo son sólo en apariencia. Mecanismos que funcionan porque fallan y siguen andando. Fallar es parte de su movilidad, de sus maniobras y hasta de su encanto.

También he visto, en otra película (un cortometraje soft porn), a un aristócrata leyendo Las flores del mal, de Baudelaire (una edición ilustrada y convertida en un coffee table book), mientras, desde su mesa, observa las contorsiones de Aria Giovanni masturbándose en una fastuosa cama de boudoir.

Hace unos días examiné una película de películas (una antología de secuencias tomadas de explicite-art.com, website francés) dedicada a la masturbación femenina y, en particular, a la eyaculación.

No hay que insistir en el hecho de que la masturbación ha sido objeto de múltiples exámenes de cariz mitológico, donde el acto y su presunción se articulan fácilmente con la tecnología en torno a él. Tan privada y misteriosa como pública y simple, la masturbación (lo mismo la femenina que la masculina) interviene en la idea de la escritura literaria y fílmica cuando el cuerpo cobra conciencia de sí mismo, en tanto magnitud del sujeto.

¿En la isla de Virgilio Piñera ya es necesario tener un consolador? El que sea. O varios. Como sean. Hay que darle la espalda a ciertas cosas y jugar.

Una masturbación es el diminuto triunfo de lo irrepetible. Y es, al mismo tiempo, algo muy antiguo. Y muy nuevo. Y del futuro, del sueño romantizado y quejumbroso del futuro.

Cuando, de aquí a 100 millones de años, la conciencia humana no sea más que un conjunto aburrido de bolas de gas inteligentes, la masturbación será lo que será: present in time future. T. S. Eliot otra vez.

¿Decir eso a estas alturas es incurrir en una nadería? Por si las moscas, es mejor aclarar que, para el cine erótico o pornográfico, o donde simplemente haya sexo explícito o implícito, la masturbación detienehoy el tren de las acciones. Lo demora, lo aplaza, y, con todo e intervenir en lo privado, regulariza la percepción del umbral (cierto umbral) del deseo. Filmar una masturbación debería equivaler a un encuentro con el lenguaje que no se oye.

En torno a estos asuntos, el sujeto (siempre erótico y corporal) es eso: sus palabras y las palabras sobre él, más las palabras no dichas y las que podrían o deberían decirse y no brotan por alguna razón. Y quedan, así, en un limbo presuntivo.

Uno es consciente de sí, en el paisaje del deseo, cuando puede verse, de manera que uno recala en los predios del mirón, o del auto-mirón. Y, si uno es honesto, condesciende, pues, a la idea de la ficción como trazo espejeante, refractario a la comunicación. Trazo de vida y no como jactancia de una literariedad que desemboca en lo cinético.

Que la literatura (entendida en términos estrechos) se tome tantas libertades es algo que podríamos entender como un gesto espectacular que el cine hereda. Y divulgarlo de ese modo viene a ser una actitud un poco exhibicionista. Pero igual es cierto que hay pocas cosas más literarias que el examen de la percepción del cuerpo (incluso dentro del cine), y más si dicho examen se ejecuta desde la óptica del mirón infinitamente culturalizado; el mirón que sólo puede entregarse a la escritura con la intención, siempre postergada, de no parecer un hombre de letras.

¿Es el lujo objetualizado, que se deriva de una cuidadosa puesta en escena (con una dirección de arte muy competente), la “contraparte” de la irreverencia del sexo, o acaso su complemento, o quizás algo donde el sexo va a acrisolarse con intenciones de dialogar con la cultura?

Pero el sexo y su representación son, inequívocamente, cultura.

El filme al que he venido haciendo alusión desde el inicio, es, en la referenciación de sus contextos (emocionales, sociales), very straight, aunque está concebido para ser visto por diferentes públicos. Por eso no renuncia a los primeros planos ginecológicos. Más bien, los acoge con malicia. Una malicia reconcentrada por algo que la sobrepasa: el designio de obligarnos a ir de una vulva a unos anaqueles (llenos de libros) y de allí regresar a la vulva y a sus consoladores.

A un consolador no hay que conceptualizarlo: es eso y punto, a pesar de su extremada abundancia de formas. Los anaqueles acogen miles de páginas, carpetas, adornos, dibujos. Los lomos de los libros son legibles e ilegibles. Algunos se dejan ver. Otros, no.

Y aquí empiezan los repuntes de la malevolencia cultural, que es un gran juego. Porque el estilo de esa escritura que se agazapa allí, en las imágenes, es el de la proliferación arborescente.

(Algo de eso hay en lo que suelo escribir desde hace ya 40 años: una proliferación, un moho, un fungus, una suerte de levadura. Mis libros están anclados en el cuerpo, el erotismo, el sexo, la literatura, el cine, la cultura audiovisual. Son libros donde la arborescencia cumple un humilde propósito: dar fe de un conjunto de misterios entreligados a causa de su profunda e insaciable dependencia de un lenguaje menesteroso, incompetente y liminal).

Secretos que el cuerpo mueve: de la clínica a lo sagrado, de la obscenidad al sacramento.

En la estantería se ven (y que me castigue Dios si miento): Todo es eventual: 14 relatos oscuros, de Stephen King. Un dibujo de un intercambio sexual en imitación del estilo de Egon Schiele. Un catálogo de fotos de Nobuyoshi Araki. Una monografía ilustrada sobre Woody Allen. Una enciclopedia del cine a cuya derecha hay un consolador negro con bolitas blancas. Un ensayo sobre el erotismo en el cine. Una novela de Tom Wolfe: Todo un hombre. Junto a Tom Wolfe, ¡asombroso!, una edición antigua de Manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jan Potocki. También hay una antología en francés de la poesía erótica, hecha por Pierre Perret.

Delante de los anaqueles, hay un butacón magenta en forma de mano. Es una mano derecha semicerrada y muy torcida. Imaginen el butacón: el pulgar y el índice remedan los brazos, mientras que los tres dedos restantes forman el espaldar.

Encima, una rubia pelicorta se masturba. De vez en vez su vulva cubre todo el cuadro cinematográfico y nos deja ver un clítoris de buen tamaño. La rubia pelicorta es muy divertida. Está siendo filmada por hombres, pero de alguna forma sabemos que lo que ella hace no es para esos ni otros hombres, sino más bien para mujeres como ella.

Junto a un vaso con monedas (un vaso con monedas indica que el espacio no es improvisación, sino costumbre y paz), hay otro consolador, de un azul pálido y transparente. Y dos volúmenes de Gustave Doré con sus grabados sobre un renacentista licencioso: François Rabelais, y una enciclopedia de la cultura china, y el inexcusable repertorio de Taschen con los 1000 desnudos más famosos de la historia de la fotografía. Y otros textos de cuya identidad no estoy seguro.

La mujer rubia es, previsiblemente, una squirter muy acrobática. Su cambiante trasfondo va de un inventario de los dibujos de Klimt a la entrevista que le hizo Truffaut a Hitchcock, entre otras piezas muy densas de la cultura moderna y que son referencias allí, en ese espacio.

¿Por qué la pornografía quiere, en ocasiones tan singulares, rodearse de esos referentes de “alta cultura”? ¿Por esnobismo, por pretender que sus autores son “cultos”? ¿Por hacerle honor, en paralelo, a ese mito (realista o no, comprobable o no) de que el Michel Foucault que fue visto salir, gozoso, de algún club BDSM de New York, era Michel Foucault y no era Michel Foucault? ¿Por simple juego interventor, por puro ejercicio de libertad, por extravagancia?

El caso de Michel Foucault, el hombre que escribe Las palabras y las cosas, constituye un gesto de cortesía al sometimiento. El de Arthur Rimbaud, traficando armas en África, antes de que le cortaran la pierna derecha y después de publicar Una temporada en el infierno, se convierte en una reverencia a la vida real.

(Sin embargo, hay una discrepancia entre esos fuertes ideales transitorios, que ocupan nuestra mente, y lo que en realidad anhela nuestro corazón).

He aquí una vuelta de tuerca: mutatis mutandi, Reinhard Heydrich, uno de los cerebros del Holocausto, sabía esgrima, tocaba el violín y el piano, podía analizar musicológicamente las sonatas para piano de Beethoven, y leía con fluidez a Eurípides (en griego).

Masturbarse de vez en vez es lo mejor.

Mary Anastasia O’Grady: “¿Por qué Cuba debe estar en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo?”

Por Isabel Díaz

The Wall Street Journal: “La Habana tiene alianzas con Rusia, China e Irán y una red de espionaje en EE. UU.”