Richard B. Riddick, asesino y prófugo, dice que hay días malos y días legendariamente malos. 2020 va siendo ya un año pésimo. Manipulaciones, guerra, información desinformativa, muerte, represión y, claro, todo eso sobre el trasfondo y dentro de la atmósfera de la COVID-19.

Ojalá la cultura real prevalezca por encima de algunas idolatrías tan oportunistas como banales. Y ojalá la perversión del optimismo no nos ciegue con sus atolondrados discursos.

Tras las prolongadas reclusiones voluntarias (en las mazmorras o en los paraísos de cada quién) viene eso que ha dado en llamarse Nueva Normalidad, una especie de Nueva Era y, si me apuran, un irónico (y sarcástico) Nuevo Mundo Feliz.

Sin embargo, un fantasma recorre el mundo: el portador asintomático del virus. Se te aparece en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y aunque la Nueva Normalidad prevé su sinuosa presencia, el miedo se instala antes del virus. El miedo como preámbulo o antesala.

Los portadores asintomáticos son como zombis de identidad incorpórea, infectados en contextos tan imprecisos y olvidables que la memoria no los recoge bien. De pronto empiezan a desarrollar la enfermedad y el zombi aparece. O se queda bajo la piel, escondida y multiplicándose en los demás a su alcance.

El miedo, por su lado, podrá disuadirnos de las reuniones informales, los conciliábulos, las fiestas y, como es natural, hará mella en la sana y recomendable proliferación de los tríos y en las actividades de los clubes de parejas swingers, las filmaciones pornográficas irregulares y espontáneas, los encuentros de amantes furtivos, los encuentros de amantes no furtivos, el merodeo de los tiradores por las playas (dentro y fuera del agua), etc., etc.

Habría que buscarle al asunto un auténtico logos spermatikós, una razón espermática, seminal, con el que podría darse fe del origen de los actos y los hechos en esa “Nueva Normalidad”. Porque, aunque no lo parezca, estamos yendo a parar a un espacio-tiempo mucho más mental que físico, y lo que va imponiéndose (hablo en términos lógicos) en el interior de esos asuntos y prácticas es la virtualidad contemplativa.

El año pasado murió un gran actor que interpretaba muy bien los papeles secundarios que la industria del cine siempre le ofreció con generosidad: Robert Forster. En 1967, muy joven, tuvo la responsabilidad, en una película ya de culto (Reflections in a Golden Eye, de John Huston), de dar vida y sentido al soldado Williams, toda una tipología del alienado contemplativo.

Callado, impávido, observador, renuente a las palabras, no puede uno decir que el soldado Williams sea un perturbado. Simplemente prefiere no hablar (preferiría no hacerlo), y en cambio vigila, no pierde de vista el entorno, medita, se abstrae.

Para mí, Forster y su personaje son el epítome del voyeur contemporáneo (ni siquiera se entrega a la búsqueda temerosa de un agujero por donde mirar). Es el hombre que acaso se masturba, pero que cifra la lógica y la expansión de su deseo en el examen del cuerpo de una mujer y en la caza de esos pequeños detalles de la vida íntima que poseen un enorme valor para comprender el mundo.

Él es, como soldado Williams, una identidad modernísima, la del mundo pospandémico de la COVID-19. Una identidad que, me apresuro a aclararlo, evita en lo posible el contacto y a los irreconocibles portadores asintomáticos.

¿Qué vas a hacer cuando se te presente la oportunidad de tener sexo con una persona esencialmente desconocida (aunque ni siquiera esa condición tiene ya que ver con las posibilidades de contagio)? ¿Usarás nasobuco? ¿Lo usarás y después te lo quitarás? ¿Inventarás algo especialmente distópico que te acerque, sin pretenderlo, a la estética del ciborg?

La desnudez al parecer no contagia, y desnudarse es un gran paso y una gran conquista: ambos desnudos. Ambas desnudas. Ambxs desnudxs. O lxs tres desnudxs.

El escenario del sexo se torna performático, no logocéntrico, no verbal. Y caemos hacia atrás en el tiempo, cuando el soldado Williams mira toda la noche, hasta el amanecer, el cuerpo de Elizabeth Taylor, y después, impasible, sale de la casa a correr, reservadamente entusiasmado, por un sendero lleno de agua y fango. Ya antes ha cabalgado desnudo encima de una yegua negra. El alienado absoluto posee todo el lenguaje, pero no pierde tiempo con el lenguaje, pues descubre que se trata de un instrumento ineficaz e insuficiente.

Uno de los problemas que se derivan de esa alienación (tan desligada de su antiguo esplendor y, a la vez, tan renovada) es el de la percepción-representación del tiempo. Es muy posible, como sugiere pensar Brian Greene en El Universo Elegante, que el tiempo sea el modo en que percibimos los links entre un hecho y otro. Si esa percepción ocurre, entraríamos de lleno en una simultaneidad o una sucesividad caótica. Por cierto: a mayor reclusión, ¿mayor simultaneidad o mayor sucesividad?

Estos tópicos, religados dentro del temor al contagio (en un ámbito donde el subdesarrollo es signo de pobreza material, desabastecimiento de alimentos, aglomeraciones, violencia e incertidumbre), producen, a su manera, una meditación colosal sobre la probable intangibilidad (que al cabo no es tal, aunque tiene vía libre para que lo sea) del sexo.

Por otro lado se encuentra el perfil psicofísico del soldado Williams: el caminante perplejo, para nada exaltado, que vive dentro de sus pensamientos y que, hermosamente desnudo, avanza por el paisaje natural como parte de él, pensando en la reserva de tesoros de la noche: las distintas visiones de una Elizabeth Taylor (la bella y profusa Leonora) que se agita, dormida, en esa cama aromática que no comparte con su marido, Marlon Brando (el comandante Penderton, gay víctima de una autorrepresión atroz).

De completo uniforme, el soldado Williams se sienta en el suelo frente a la cama de Elizabeth Taylor. Nadie lo ha escuchado entrar a la casa porque cambia sus botas por unas zapatillas deportivas. Allí, inmóvil, fija la vista en varias zonas de ese cuerpo que la cámara de John Huston descompone plano a plano.

Imaginemos a Williams con un nasobuco y desnudo, sin esconder su erección. Penderton desea a Williams. Está erotizado por su cuerpo, en primer lugar, y por esa pasión muda que el soldado siente al ver a Leonora.

He aquí una escena porno, hija de una individualidad altripensante (digámoslo así). ¿O es que, como sugirió Leonardo da Vinci, toda cuestión es, a la larga, cosa mentale?

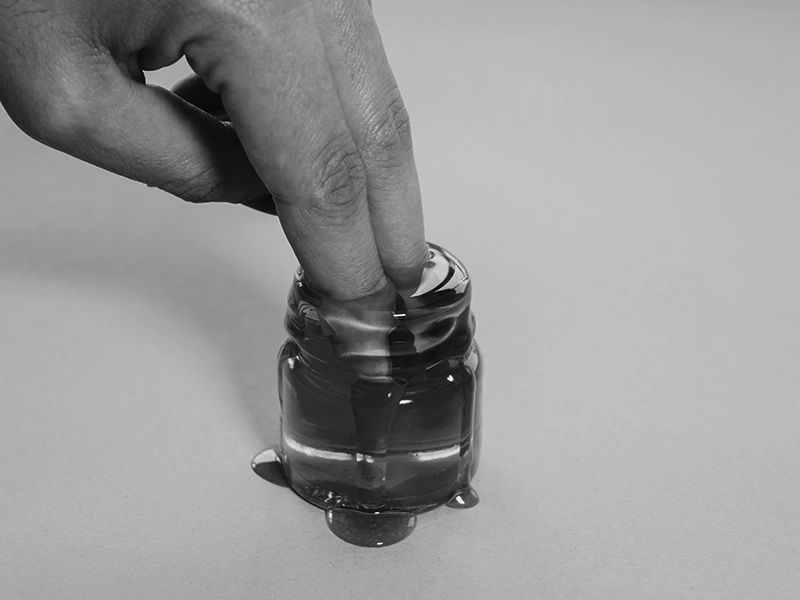

El nasobolluco: del deseo a la intoxicación

Modulaciones del sabor, mengua del oxígeno, fade out del contexto pandémico. Quiero creer que en toda Cubaesta modalidad del sexo oral termina siendo una estocada exultante. Me gustaría someter mis nasobucosa diversas intervenciones devotas del pop art. Ahora que vamos a entrar en el desierto, vendría bien jugar un poco.