Para Roberto Viña y Jorge Ángel Pérez.

¿Lo que se llama escapar, escapar de verdad? Sí, señor: escapo todos los días de esta vida.

Lo hago por prevenir enfermedades de la piel y malezas de estómago. Por darle de lado a cegueras arbitrarias y truncas (ojos nublados repentinamente, mareos raros, pequeños corrientazos en la médula espinal) y salir corriendo ante la visión de criaturas elementales que alcanzan a traspasar el velo que separa a este mundo (protegiéndolo) de otros innominados (e innominables).

Uno vive en Cuba, en un páramo, en la oscuridad maloliente que serpea por las calles y, aun así, uno comprueba que la desidia, la ineptitud y el desmadre no han apagado las llamitas que arden todavía en el interior de la gente.

Algunas, sí: se apagan. Frialdad por todas partes, en medio del calor y los virus. País séptico. País infectado y colérico.

¿Escapar? Claro.

Quedan los libros. Esos libros que uno guarda como amuletos. Y escapas con ellos, hacia ellos, desde ellos.

Abres y cierras puertas. Te escondes. Y fantaseo con la idea de irme a Croacia con una comunidad de poetas trans. O de irme a Gaza a repartir cajitas de comida (imagino las cajitas) y frascos de agua.

Me excuso, si todo eso adquiere de improviso la pátina de lo romántico. Soy un señor de 65 años y no podría hacer otra cosa que leerles a los niños cuentos de bosques encantados, mientras alguna bomba cae (a lo lejos, espero, para que mi voz no se apague y ellos no se asusten).

Me gusta leer. Leo mucho. Me considero un perezoso en lo que concierne a otras tareas, pero con la lectura soy muy estable. En otro tiempo me ocupé de libros que no dejaban de parecerme extraordinarios: una antología de entrevistas a físicos cuánticos, un ensayo norteamericano acerca de cómo vivir en un bosque virgen, un cuaderno de versos franceses, las ediciones más recientes de la “Biblioteca Joseph Conrad”, y una edición bilingüe de la autobiografía de Leni Riefenstahl.

Tenía mi certificado de salud al día.

La cuestión es que, en el pasado, me gané la vida en sesiones de bukkake filmadas por una productora que trabajaba para una empresa de videos radicada en Praga. Sus scouts llegaron a mí no sé cómo, porque la verdad es que era (y soy) un solitario y no me considero agraciado ni tengo el pene grande.

Todo normal, diría. Aunque siempre he sido bastante lechero, sin ofender.

Ignoro, sin embargo, de qué forma me ficharon. No apareces en Facebook ni en Instagram, ni en ninguna otra parte, e igual te vigilan y ni te enteras. Quizás se trate de una circunstancia providencial, que me ha venido bien porque me llamaban solo dos veces al mes, filmaba durante cuatro horas, me daban un sobre de carta con suficiente dinero y regresaba a mis lecturas.

No me critiquen, por favor. Todo eso forma parte de una juventud muy dilatada. No me jodan con eso de la moral. ¿Un hombre tranquilo y decente? Heme aquí.

De Johann Huizinga a Richard Powers, de George Santayana a Edith Wharton y Mathias Énard. De Peter Straub a Lucius Shepard y John Langan. Pero la tristeza sentimental (amorosa, como si dijéramos) se traga al misterio de lo indecible cuando este se halla a punto de dialogar con el horror de lo intangible, y vives en una isla asolada por la inevitabilidad del fracaso.

Por estos días de humo y sequía (del clima, del corazón) he vuelto al Borges de “El Congreso” y “El libro de arena”. A la historia del Danubio explicada por Claudio Magris. Al George Steiner que conversa en francés con Antonio Lobo Antunes. A las historias del príncipe Vathek, contadas por William Beckford, el maravilloso millonario (y pedófilo) inglés que alzó una torre en sus jardines, diseñada por él mismo, sin ser arquitecto (y que se desplomó, claro). A Thomas Ligotti, el infernólogo. Al William Blake de la rosa enferma, agujereada por el gusano-pene del mal. Al H. P. Lovecraft de At the Mountains of Madness, el mismo que me mostró el terror de las playas y la inteligencia vivísima de las medusas.

Me queda el Samuel Beckett de Malone (quien se empeña en morir sin poder hacerlo) y Molloy. Me queda el Clive Barker de Los Cenobitas. Me queda el Eliot Weinberger de los torbellinos y mundo (que se hace rarísimo en su mirada) de los aztecas.

Uno escapa. Y, sin embargo, es un acto que no puedes ejecutar al pie de la letra. Porque tienes que buscarte el dinero para comprar huevos, pan, algo de leche, un poco de carne. Y frijoles. Mi esposa, que desciende directamente de las vestales arcaicas, me dice: “No alargues tanto esa lista de alimentos”.

Los mejores ensayistas son los que ponen sus dudas por delante. Las dudas más auténticas. Y soportan, mareados, el fulgor de la cultura y el fuego de la guerra y el desastre de la vida de todos los días.

Por cierto, tengo algo que confesar: un trance perfectamente gótico, de cuando trabajaba en Guanajay, en la casa (convertida en museo) del señor Carlos Baliño, amigo (y hasta mentor) de Julio Antonio Mella: dos comunistas.

El trance gótico se desarrollaba en las afueras de la ciudad, por donde pasaban viejísimos trenes de carga y un vagón automotor con asientos. Por donde iba la locomotora de la ruta Conill-Guanajay. Por donde había sembrados enormes de café que disimulaban otros sembrados más estimulantes. Por donde hubo (o hay todavía) un caserío de tablas, paredes de lata, techos de fibrocem y guano. Por donde una vez se electrocutó un viejito que quería alumbrarse con bombillos ahorradores chinos. Por donde las viviendas están desalineadas, no hay calles, ni plazas, ni bodegas, ni nada. Tan sólo perros satos, cerdos, gallinas, charcos de orines y palmares de cuando la guerra de los mambises.

Por allí, en un cobertizo con hamacas, vivió, hará treinta y tantos años, una jovencita que era un fenómeno natural. Si querías que ella te recibiera, tenías que llevarle algo de dinero, o una bolsa con chucherías ricas. Dulces finos de la cadena pastelera Sylvain, que entonces tenía fama. Dulces con merengue de moras y almendras en polvo.

Ella te brindaba café de bodega y te llevaba de la mano a su escondite. La gente había abierto un pozo. De ahí cogían agua y cocinaban y se lavaban y hasta bebían. La jovencita sonreía, vadeando el borde del pozo, y te decía buenos días o buenas tardes, nunca buenas noches. Porque de noche ese lugar era (y es aún) muy oscuro. Los asesinos te encontraban, los vampiros te chupaban la sangre, las mariposas brujas revoloteaban y te quitaban el sueño.

Ella no te soltaba y te conducía al Sitio de los Sucesos Extraños, que era como La Zona de aquella película de Tarkovski titulada Stalker. Y apretaba duro tu mano y evitaba los territorios marcados por las ofrendas. Y, mientras tanto, iba comiéndose los dulces que le habías traído y se embarraba todita y su sensualidad aumentaba.

(No dejen que me vaya por las ramas. Mi esposa dice que suelo hacerlo).

La jovencita se detenía frente dos pilas de ladrillos que estaban junto a un trozo de pared que servía de espaldar. Se quitaba las chancletas fangosas y se subía a ese trono enmohecido. Todavía veo cómo se sienta casi en cuclillas y se levanta el vestidito y enseña el blúmer medio suelto, azul pálido como el cielo de agosto antes del anochecer.

Descorría la tela y el cunnus cunnus cunnus calvo y mochirrapado aparecía frente a ti, y ya estabas preguntándote qué iba a pasar, porque estabas teniendo una cosa tremenda allá abajo.

Sus deditos, no sin restos de merengue, se aposentaban allí, en lo hondo del tajo, rotando, apresando y soltando la perinola… Y el tiempo pasaba y pasaba y pasaba.

Y todo esto es un presente continuo.

Dos veces escupe la raja su magma: avena desleída, crema de pollo, caldo sin viandas: una babaza espermática, cerca de donde pasa ese tren del horror que te llevaba a Guanajay. Entonces las nubes destapaban el sol y ella te miraba, sonreía cansada y se acomodaba la ropa. Y te decía: Muchas gracias por los dulces.

Uno se escapa también hacia/por/desde ciertos recuerdos. Y a continuación, porque eres muy o demasiado lector, te ves con Vronsky, en mitad de Anna Karenina, en el comedor de los oficiales (tan varoniles, tan uniformados) que, mientras desayunan, notan, despectivos, la familiaridad extrema de un capitán con otro capitán (igualdad de grados: equilibrio). Oh, Captain, my Captain!

También oigo al aduanero de Melville cuando susurra: “Preferiría no hacerlo”. Y me veo leyendo el astuto ensayo de W. S. Maugham sobre Emily Brontë y Wuthering Heights. O de bruces sobre El idiota, de Dostoievski, escuchando la voz fuerte de Nastassja Filipovna. O en el bosque pagano con Hawthorne y The Scarlet Letter. O dentro de las paredes de la Colonia Penitenciaria, de Kafka, un texto que él declamó en público e hizo vomitar a varias mujeres.

Y así van las cosas, puesto que hay que escapar.

Irse. Volar. Perderse.

Pirarse.

“Voy en pira”, dice un joven a otro.

Los escucho caminar, indecisos, por debajo de mi balcón, fingiendo sin saberlo que el desastre no existe.

“De pinga, profe”, murmura el hombre que limpia de cajas el portal de la mipyme.

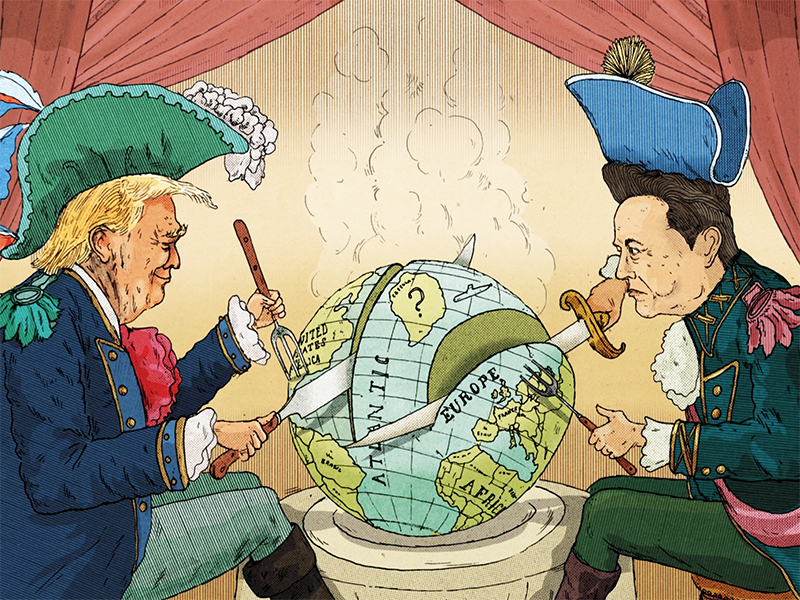

Cómo los señores de la tecnología y los populistas cambiaron las reglas del poder

Los magnates digitales y los líderes autoritarios son algo más que simples disruptores del viejo orden liberal. Juntos buscan barrerlo por completo.