Todos convenimos en que la pintura es un universo en extremo complejo que muchas veces conduce a la desazón y a la locura, lo que lo hace al mismo tiempo un espacio de ficción y de fuga que resulta, cuanto menos, fascinante, poderosamente seductor.

De esa tensión que nace de los principios constantes de la búsqueda afanosa de un lenguaje propio y la reactivación del medio como soporte discursivo, aflora un paisaje insondable de poéticas empeñadas en certificar su valía y su sello en la escena contemporánea del arte.

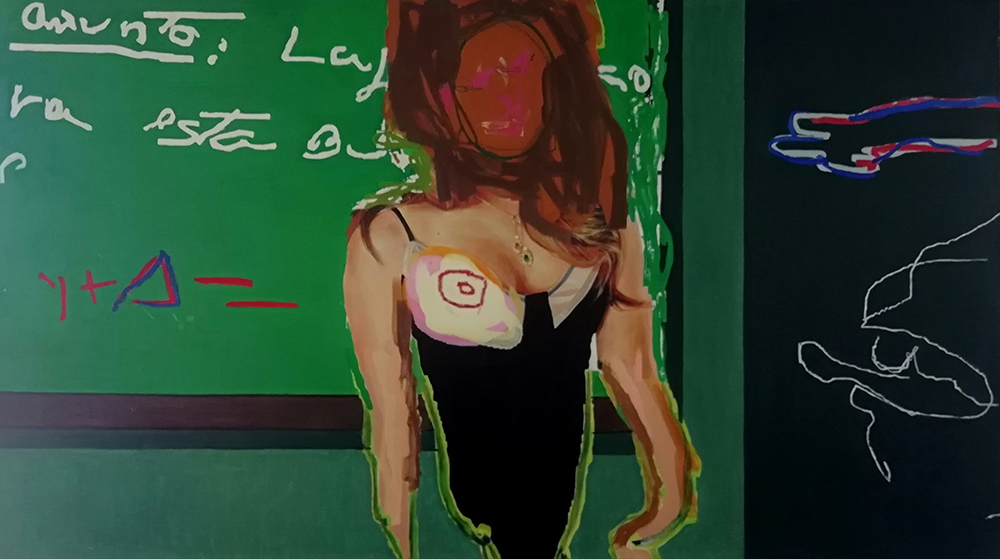

Es en esa tesitura en la que presumo se ubica la actual obra del joven artista cubano Antuán Mena. El suyo es un ejercicio visceral de investigación, de aproximación y de texturas. Digo texturas porque si algo me seduce de su obra es esa condición de palimpsesto —imposible de ignorar— en el que se discute de un modo fervoroso la idea de lo legible. Aquello que podemos reordenar, siempre, a tenor de nuestros certificados de verdad, de certeza, de razón y de recursos u operaciones comunes de pensamiento.

La obra de este artista, parecen decirnos sus superficies, se salta esa noción de legibilidad y de literalidad, con el fin único de convertir la pintura en un lenguaje autónomo que pulsa su decir y su sentir más allá de las presunciones estilísticas y de las etiquetas.

Antuan Mena es un fino sucio. Esto último, que en cualquier caso es un piropo, quiere decir algo así como que es un tipo que entiende la pintura como un acto estrictamente sexual en el que sin dolor no hay goce, sin tensión no hay orgasmo, sin pasión no hay trascendencia de las emociones y de los afectos. Observo con atención y quietud sus piezas y descubro la permanencia de una subjetividad atormentada y aguda, disidente y afirmativa, temerosa y radical. En todas ellas habita una suciedad, en tanto que mezcla, superposición orgiástica y delirio palpitante, que las convierte en objeto de la fascinación y del desconcierto.

Ni siquiera acierto a definir con exactitud aquellas piezas que más gustan frente a otras, dado que en todas advierto el síndrome de lo inquietante. En todas, insisto en esta idea, el discurso entraña una relativa autonomía que rivaliza con la misma densidad de lo pictórico. Lo grotesco, lo escatológico, lo pervertido, lo sublime, lo sexual, lo lúgubre, lo desproporcionado, lo iracundo, lo noble y lo humano, se dan cita en estas epatantes superficies que crean -por fuerza- una suerte de subtextualidad que otorga claves de reconocimiento y genera amplios y contradictorios impulsos de interpretación.

En otra ocasión señalé que la pintura de Antuán Mena es orgánica, es corporal, es vaporosa, es cárnica. En su misma espesura y densidad, en su misma corporalidad desafiante habitan dos dimensiones que resultan al cabo paradójicas y contradictorias: de una parte, una especie de caducidad y de decadencia que gestionan el aura del misterio; de otra, una suerte de exorbitante contemporaneidad que las convierten en potencialmente atractivas.

Se trata, en su caso, de una visualidad que opera en el ámbito de una tensión manifiesta: la sublimación de la materia pictórica como expresión máxima del disfrute, de un lado; de otro, la exorcización de los demonios que juegan en las oscuras cavidades de lo abyecto y de lo liminal. Tal vez por ello su pintura se me antoja un tanto fetichista. Hay en ella una extraña veneración y rechazo, placer y sufrimiento, entrega y desidia, control y pérdida, seguridad y extravío: un yo y otro que se hablan todo el tiempo, que se dicen y se retan.

Su procedimiento erosiona la pintura, juega con ella, practica una gimnasia que le lleva al barraco de ida y vuelta, pasando por un manierismo que es suyo y de nadie más. En esa misma erosión ejercita una suerte de erótica de la embestida frente a cada obra. Vuelve una y otra vez, corrige, ensaya, se equivoca, mancha, vuelva a pintar, tira, recupera y, finalmente, nace la pieza. Nace la obra que vemos. Pero esa visualidad última es la consagración y la certificación de un arduo proceso en el que intervienen la ansiedad y el placer infinito por aquello que se ama.

Sabemos, bien sabemos aquellos que a escribir nos dedicamos, que la pintura apenas puede decirse en palabras. Sin embargo, y pese a esto, nos pasamos la vida gestionando posibles metáforas que sean capaces de hablar en su nombre. Algo que, al término de la especulación lingüística y literaria, acaba por convertirse en un ejercicio convaleciente y chato.

Ella se desmarca, se emancipa, se revela de la tiranía escritural para hacer de su realidad una existencia autónoma. Ella, como ocurre con la obra de este joven artista, nos coloca frente a nuevas zonas de ignorancia y de desconocimiento, nos advierte de esos misterios desbordantes que responden sólo y únicamente al poderío infinito de la subjetividad exponencial de un hacedor.

Cualesquiera que sean las intricadas tramas de sentido, las arquitecturas metafóricas y las cadenas rizomáticas que en ella se esconden, basta con señalar sus superficies para comprender, al cabo, que la obra de Antuán Mena es un caso atípico, y por tanto único, dentro de las actuales narrativas de la pintura cubana.

Galería

Ernesto Domecq: La insoportable gravedad

Cada obra de Ernesto Domecq tiene la cualidad, peligrosa e interpelante siempre, de un espejo refractante. Su grado de pulcritud, de obsesión por el detalle y la ambición que revela cada lámina, hablan, como poco, de un artista total.