Cuando llegue la luna llena

iré a Santiago de Cuba.

Iré a Santiago

en un coche de agua negra.

Iré a Santiago.

Cantarán los techos de palmera.

Iré a Santiago.

Cuando la palma quiere ser cigüeña.

Iré a Santiago.

Y cuando quiere ser medusa el plátano.

Iré a Santiago.

Con la rubia cabeza de Fonseca.

Iré a Santiago.

Y con la rosa de Romeo y Julieta

Iré a Santiago…

Federico García Lorca

Habría que esperar por un discurso crítico mucho más audaz y visionario, para que el anterior (el de ahora) se deshiciera de su fatum de decadencia e implementara lances amatorios con todo tipo de poéticas.

La crítica tradicional se apresuraría a etiquetar a este artista dentro de un contexto de referencias asociadas, ya sean tendencias o estilos, a todas luces evidentes, sabidas por todos. Pero como yo no pertenezco a esa escuela del prospecto y de la fórmula rancia y obsoleta, no ensayaré el rastreo y la pesquisa de ese horizonte referencial y de influencia en la obra de Juan Antonio Rodríguez, artista cubano residente en Florida.

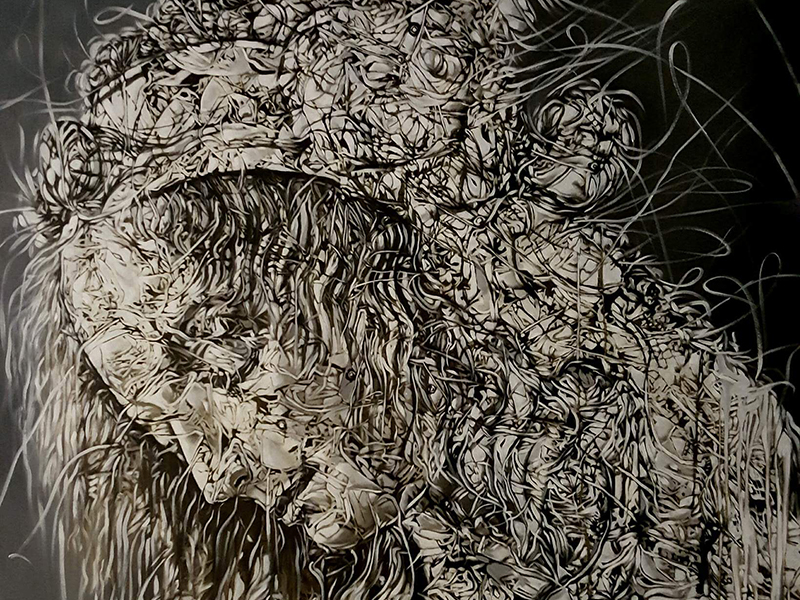

Por el contrario, y respondiendo a la propia naturaleza poliédrica de la imagen atrapada en su obra, no le pensaré como el pintor ya pensado y prefigurado por otros; lo haré como el narrador que es, por encima de todas las cosas. Si un rasgo de identidad revela su obra, es el de ser ella misma un texto narrativo en el que la reflexión holística y la perturbación humana constituyen las fuentes autónomas de su específica gramática. El cuadro importa, pero más allá de este, lo que realmente le importa al artista es la amplitud del relato y sus infinitos umbrales de expectativas.

Acompañado de mi copa de Ribera del Duero observo un amplio repertorio de obras suyas. Vuelvo sobre ellas una y otra vez buscando entenderlas, atrapar algo que creo se me escapa, un algo que no logro precisar del todo, pero que me lleva a pensarle como un narrador que pinta o un pintor que narra historias. Que de vez en cuando el crítico tenga que fingir que lo comprende todo, no excusa de confesar que no entienda nada.

El pudor social conduce, la mayor de las veces, a la mentira, y con ella, a la más estrepitosa de las falacias. No comprender del todo, es humano. Todo aquello que no sé o que se fuga a mi entendimiento, realza, en cualquier caso, el heroísmo de mi debilidad. Pero, insisto en ello, observo la obra de Tony, la observo con celo. De ese mirar enfático y subversivo aflora la necesidad del texto, el deseo casi irracional de poseer, en la palabra escrita, la polivalencia del signo pictórico, sus arrebatos y sus ademanes reactivos. Descubro entonces que términos como pensamiento, viaje, nomadismo, ficción, ideales, trascendencia, identidad y espacio, organizan el vocabulario expandido sobre el que se orquesta el tejido de su poética.

De entre todos esos términos, el viaje, la ficción y el nomadismo intermitente, cifran una tríada sémica, convertida en la reina por antonomasia dentro del contexto temático de toda la obra. De tal suerte, el conjunto de ella podría leerse, en su totalidad conclusiva, en tanto que disección pictórica acabada acerca del viaje como figura tropológica. Todas las piezas, o una gran parte de ellas, se advierten atravesadas por el síndrome del desplazamiento, la ida y la vuelta. Un movimiento que, por otra parte, no precisa de destino, ni de puertos de arribos, ni de pasarelas de identidad reconocibles.

Se trata de un viaje en abstracto, un viaje histórico, un viaje eterno; se trata, entonces, del viaje. El hecho de que el artista sea cubano, un cubano como yo, desplazado, invita a la crítica de turno a establecer el marco de interpretación y de lectura respecto de su discurso a tenor de esa condición insular. Sin embargo, esa reducción del sentido se desmiente al escuchar al artista y al advertir la propia ambición de su viaje.

Tony sabe, sabe bien, que ser cubano no es una etiqueta de valor añadido; sino, y al cabo, resulta tan solo una nominación de origen con toda la carga cultural (también dramática) que ello conlleva. De ahí que su viaje sea más un relato de alcance universal, fundacional y utópico. No hablamos de ese viaje del cubano que se va, de ese viaje que ya ha sido explotado, ritualizado y hasta vulgarizado hasta el cansancio. Nos referimos aquí a un deambular de los propios procesos culturales, de esas materias que de tan abstractas —a ratos— terminan por configurar nuestra ontología universal sobre la base de un gran texto de alquimia.

Refiriéndose al carácter de esa travesía, el joven crítico cubano Píter Ortega señaló que “probablemente, más que una travesía física, se trata de un viaje ficticio, utópico, una sempiterna persecución de esos sueños, aspiraciones y anhelos de estos infatigables hombrecitos en marcha. Como el Quijote, estos personajes son unos guerreros románticos, unos justicieros henchidos de valor y profunda eticidad. Es así que se aprestan a conquistar el mar, a rebasar las fronteras terrestres que les aprisionan, a degustar el llamado sueño americano, a desafiar un nuevo orden mundial. O a retar el sol —como Ícaro—, a conocer ese día después de mañana. A conquistar el espacio, a sobrevivir con ‘extrañas formas’. A luchar por su libertad y plenitud. Su principal arma: la fe, la confianza en la infalible ley de la atracción, la certeza de que todo lo maneja la mente humana, y un pensamiento repetido mil veces se convierte en una verdad”.

Queda claro, en este sentido, que la dimensión metafórica del viaje registrado en la obra de este artista, rebasa, con mucho, el contexto insular y el amplio ramillete de alegorías que resultan de esa misma construcción.

Ello me lleva a especular una tesis que me asaltó en el momento mismo en el que tuve acceso a su obra, y que refrenda mi hipótesis del narrador-pintor. Es el hecho, nada desdeñable para la digresión interpretativa, de que Tony no vive en el tiempo sino paralelo al tiempo. Esto, que parece un ejercicio de retórica y un sofisma, resulta vital para entender el énfasis narrativo de su propuesta. La obra no remite, como se ha pretendido, a acontecimientos particulares. En su defecto, y tomándome una licencia, podría incluso afirmar que Tony comprende la historia como una suerte de hechología retórica de la que el hombre bien podría prescindir, toda vez que lo que más importa a este artista es la dimensión narrativa, la capacidad ilusoria de la ficción, la voluntad fundacional y el deseo de contar historias que no tienen por qué estar ligadas, necesariamente, al mundo de las evidencias.

Cercana a esta idea, se ubican algunas conjeturas que, sobre la obra de Tony, ensaya el crítico cubano Antonio Correa Iglesias, cuando advierte que la pintura de este “es el énfasis de un limbo en el que gravitamos hacia una profunda soledad. El desgarramiento en la obra de Juan Antonio Rodríguez no solo es el sentimiento por la disolución de una ciudad, de un mundo; es, sobre todas las cosas, un desgarramiento por dejar de ser, es la disolución de una entidad llamada Hombre condenada a desaparecer. Nietzsche decía que el mayor pecado del hombre es haber nacido”.

Ese mismo limbo y esa misma disolución resultan, entretanto, fortísimas razones argumentales de la obra que enfatizan su voluntad de abstracción respecto de circunstancias concretas y rastreables en el tejido de lo cotidiano. Tony es, al cabo, un pensador, un tipo inquieto que goza de formación no solo académica sino de esa otra que se organiza y se dispensa a través de la experiencia de vida. Solo el que vive con intensidad y habla con demonios es capaz de traducir las interlocuciones de su pensamiento errante en obra de arte. Solo aquel que apuesta puede ganar, solo aquel que sueña es capaz de volar.

Tony es un hombre que vuela, ese que un día pensó en la tierra con los pies en el cielo o ese otro que señaló las estrellas en el calor del asfalto. Su subjetividad está atravesada por una idea que es siempre recurrente: el movimiento. Un tipo de movimiento extraño que, como en la literatura, puede alterar los tiempos, jugar a las yuxtaposiciones infinitas y gestionar solapamientos bastante aleatorios. Su obra procura narraciones que buscan siempre, por encima de toda pretensión de seriedad o de gravedad conceptual, el divertimento, la expansión, el deseo de libertad, la demolición y bancarrota de cualquier tiranía ideológica que antepone el deber ser por delante del ser mismo.

Difiero de Correa Iglesias, eso sí, respecto de la idea de un “barroquismo solapado” en la obra de Tony. El crítico, con declarada agudeza, señala que “el esmerado cuidado de los detalles pictóricos es un elemento a considerar una vez que este viene a reforzar un barroquismo muchas veces solapado. Cubrir el espacio pictórico no es una obsesión, en todo caso; Juan Antonio Rodríguez satura su lienzo de detalles para enfatizar lo abigarrado y herrumbroso de una ciudad que, como sus actantes, se descompone”.

Por una parte, habla de solapamiento; de otra, igualmente, reconoce la saturación como un principio activo en las superficies del artista. Tal vez por ello me inclino más hacia el entendimiento de un barroco expansivo y estable. Es, desde ese paradigma, que el relato de su obra adquiere sentido de corporalidad en la espesura de los detalles. La acción descriptiva supera, en este caso concreto, el gesto narrativo.

De ese impulso barroco deriva una estrategia de representación en la obra del artista que me resulta bien interesante y que afecta, por completo, a la noción de tiempo paralelo del que hablaba en otra ocasión. Y es esa capacidad de arbitrar momentos, escenarios y situaciones muy distintas, distantes y divergentes en un acto de proximidad y de superposición que me gustaría nombrar como ejercicio de convivencia. De facto, esa convivencia se traduce en la erección una metáfora deliciosa de la que, valga decir, participan muchos otros artistas cubanos.

El hecho de ser sujetos insulares flotantes en el Caribe y con fuertes lazos de pertenencia al contexto latinoamericano, nos convida a la euforia del travestismo, a la danza de las superposiciones, al juego de mascaradas y a las narraciones apócrifas. Somos camaleones compulsivos, sujetos cambiantes y barrocos, seres que sabemos quemar la vida en un instante de placer y de fuga.

Toda su iconografía, todo su simbolismo, toda su narrativa remiten, sin dudarlo, a un espacio surrealista y surrealizante: un lugar otro. Relativo a esa percepción surrealista, Píter Ortega señala que:

“Los trabajos del creador emplean una operatoria estilística cercana a los preceptos de la estética surrealista, en especial en lo que concierne a la convivencia de mundos antagónicos, espacios de representación dispares, con el ánimo de generar extrañamientos, más que analogías. Incluso, en algunas obras se evidencia un guiño directo a figuras emblemáticas de dicho movimiento artístico, como es el caso de René Magritte. Los delirios y la fértil imaginación de Juan Antonio encontraron en el proceder surrealista la vía perfecta para canalizar sus preocupaciones temáticas”.

La precisión quirúrgica de este crítico cancela la digresión dilatada sobre este asunto.

Esa otredad en la obra de Tony, distinta de la que la culturología contemporánea maneja en sus textos canónicos, la entiendo como un emplazamiento recursivo de la teatralidad. Sus piezas disfrutan de un sentido escenográfico y teatral que me gusta. Incluso, si me dijeran que fueron ejecutadas para acompañar una obra de teatro o un ballet, me lo creería, desde luego que sí.

Conforme los escritores del postboom latinoamericano se jactaron en la crítica a la gravidez trascendental de la escritura y de sus modelos anteriores, sellando su muerte con el beso de una mujer que pudo —quizás— ser araña, Tony, en tanto recuperador audaz y arqueólogo contemporáneo del boom, resucita de su tumba al sujeto cósmico que dibujó para sí y para su espacio de referencia una imagen teleológica y heurística de su cultura. Mientas que aquellos (los del postboom) parodian hasta la saciedad y la vulgaridad que basa su estrategia en la copia sin mayor envergadura, Tony, por el contrario, asume el sino de su vida y escribe la historia sin el miedo a esa sentencia de Luis Cardoza y Aragón: “las predicciones de una época son las repugnancias de la siguiente”.

Así, toda su obra, en su comulgar casi litúrgico, apuesta por una visión que no necesita de lo posmoderno como canon, sino que restituye el valor y la pertinencia de una ensayística moderna en la que la belleza de las formas y sus voces no tiene por qué no resultar proporcional a la eficacia discursiva y conceptual que la anima. De esa lógica resulta un proyecto de imagen en el que se trenzan las relaciones más audaces entre el imaginario pictórico y las formulaciones narrativas/especulativas generadas por la fruición de su pensamiento, inquieto y expectante.

Y no existe ni polémica ni disparidad en el método empleado a lo largo de toda su narrativa. Este es siempre el mismo: la emancipación del ojo expectante frente a los accidentes topográficos del paisaje de los sueños y la posibilidad de activar en él un desvío retórico que otorgue sentido a la imagen. Es ahí donde aparecen esas extrañas arquitecturas y esas ciudades suspendidas y flotantes.

Se presenta, de este modo, una arquitectura híbrida en la que los personajes que la habitan son conscientes o no de su (mala) suerte. Estos ámbitos, en la obra de Tony, se convierten también en una especie de alegoría del espacio cubista latinoamericano, toda vez que ellos comportan los núcleos proliferantes de los que hablara Alejo Carpentier y que se acogen, al mismo tiempo, al afán proyectivo de la fuga barroca. De ahí la serenidad volcánica de estas imágenes. Su silencio y distancia no son sino la celebración de los impulsos de vida que habitan en ellas como escondidos tras la superficie especular.

Hay vida allí, en ese mismo espacio de generalizaciones y de superposiciones casi místicas, de depuración y de asepsia clínica. Hay vida, sí que la hay. Existe una voz que recorre esos mundos y la conecta, de modo magistral, con la grandeza artesanal y ecuménica de sus lienzos. Es ahí, en esa conexión que alardea de sinergias bien orquestadas (entre pensamiento y obra), donde reside una de las elevadas virtudes de su trabajo: la consumación y epifanía de ese protoplasma enunciativo en el que la narración y ejercicio pictórico comulgan en el mismo espacio textual con independencia del medio y de sus lucubraciones lingüísticas y de sentido. Entre ambas visiones se descubren el carácter programático y el énfasis estructural que guían la poética en sus horizontes de realización y de consumación, con avidez y gravedad.

La obra toda se revela como texto, como estructura gramatical que acopla cada una de sus partes en el trazado de una oración casi perfecta. La subordinación, el retruécano o la anfibología no le son ajenos, pero no resultan los recursos más atendibles de esa narrativa suya. La transparencia argumental y la densidad del lugar de la enunciación sí parecen ser los elementos más significativos. De tal suerte, Tony, en este largo deambular, ensaya una suerte de retorno al lugar de origen.

Observo las piezas detenidamente, haciendo pausas que acompaño del buen vino. Hurgo más allá de la superficie buscando los motivos que las inspiraron, en lugar de quedarme atrapado en lo que representan, en lo que ellas describen. Todas, a su modo, me remiten a ese espacio laberíntico y licenciosamente poético que conforma la ciudad y sus accidentes. Parecen ciudades ausentes, poseídas por la pulsión autista que sepulta el ruido de voces. Paralizadas en el tiempo de una era lejana donde el silencio no es otra cosa que el triunfo del erotismo.

Pienso en el contenido de estas imágenes y recuerdo, entonces, esa afirmación lapidaria de Louise Bourgeois: “el contenido es hoy el mensaje erótico: todo lo que tiene lugar como resultado de la presencia de dos personas. Placer, dolor, supervivencia, en público o en privado, en un mundo real o imaginario”. Esta afirmación suya me redime y me escora.

Está claro que puedo ensayar, que puedo especular y hacer de la lectura, tal vez, otra obra. Si el contenido no se reduce a lo que el texto dice, sino que resulta de la erótica del diálogo entre unos y otros, no tiene por qué sobrevenirme ningún estado de culpa. No tiene por qué turbarme la idea de verme a mí mismo como un posible castrador, un violador de la subjetividad ajena, un tránsfuga delirante que se entromete donde no le llaman. Me siento libre. Puedo ensayar, puedo ensayar a mi antojo, bajo el flagelo de la inspiración y la sed de escritura.

De repente y aliviado, me pregunto: ¿hubo una ciudad o fue la ciudad un sueño? ¿Acaso fue —tan solo— una especulación furtiva o el antojo de un presagio de luces? ¿Tal vez una fantasía que fluctuaba entre infatigables espejos y se perpetúa así misma? ¿O un laberinto de posibilidades donde el Minotauro buscó en vano la mirada de mármol de las estatuas que antes quedaron ciegas? ¿Un espejismo, quizás?

Tal vez fue todo eso, y más. La ciudad magnífica le asistía, le interpela, disimulaba su silueta entre las enciclopedias, los atlas y los asideros inasibles de la memoria. Se hacía evanescente al tiempo que afirmaba su poderío como metrópolis globalizada de un tiempo histórico que se ocupa de deshacer su fatum de decadencia y de cansancio. Advertía así de su presencia, como lo hace la voz en la ópera, pero igual regresaba a la superficie como el silencio incestuoso que tatuó la piel y el alma del inquilino errante y despavorido.

Los que miran de prisa, haciendo galopar el ojo frente al vértigo insinuante de esta ciudad, no logran advertir la emoción de la que hace gala y la subordinan —por defecto— a la forma, a la gramática más elemental y vasta de todas sus partes. No pueden. No pueden fijarse en la eficacia de la emoción que la embarga y la penetra como en el éxtasis de la sinfonía última. Tan solo se distraen en la disposición de sus partes, en la arquitectura del sintagma que le da forma y le dibuja.

No ven más allá de la superficie especular y se hacen víctimas de la cacofonía, de la redundancia sin término abandonando a la amnesia su esplendor y su riqueza. Se muestran escépticos respecto de sus propias carencias. Sus tesis portan ya, ahora, el perfume envejecido de las novelas póstumas. Woody Allen se les adelanta, les hace un guiño perverso y narra entonces un palimpsesto temporal y de referencias infinitas en el que la ciudad es la confluencia sucesiva y confusa de pasado y presente, de realidad y ficción agazapadas en la escritura que resulta de un sentimiento nostálgico.

Un alfabeto convencional de la pintura, de la ciudad o de la arquitectura puede definir esta tríada como una realidad o como un sueño. Tony, por su parte, gestiona el poder especulativo de la imagen y advierte que la capacidad relatora de una representación —por real o simulada que esta sea— se conforma, a cada instante, en las nuevas pulsaciones de la vida y de la escritura. Sin ellas toda creación se convierte en nada. Tal vez por ello, y a lo largo de este texto, he sentido siempre una necesidad de vuelta, de regreso, de volver a ese lugar, de emprender nuevamente el viaje.

Seguramente Tony irá a Santiago. Un santiaguero de raza no pierde el camino, no se deshace del hilo de Ariadna. Un día, con Tony y en sus barcas, iré a Santiago, iremos para sanar las heridas de este largo viaje, iremos para redimir el dolor en las voces del agua.

Iremos a Santiago…

Galería

Juan Antonio Rodríguez: las voces del agua – Andrés Isaac Santana.

Noel Dobarganes contra el silencio

La poética de Noel Dobarganes es toda una declaración de principios que alude a la regencia de los criterios de valor, de sus usos instrumentales y oportunos y a la ventaja de ser frente a las circunstancias de parecer. Es una obra que se construye al margen de la estrepitosa ansiedad por figurar en los espacios de poder.