En la galería Diana Lowenstein de Miami, la exposición Sea Superstition del artista cubano Ibrahim Miranda despliega una geografía menos onírica que íntima.

Abierta hasta el 26 de julio, no solo regresa a los motivos que han dado identidad al “discurso visual” de Miranda, la muestra expone el modo en que ha creado una “cartografía” de la memoria personal, cultural y política. Su memoria, también la nuestra.

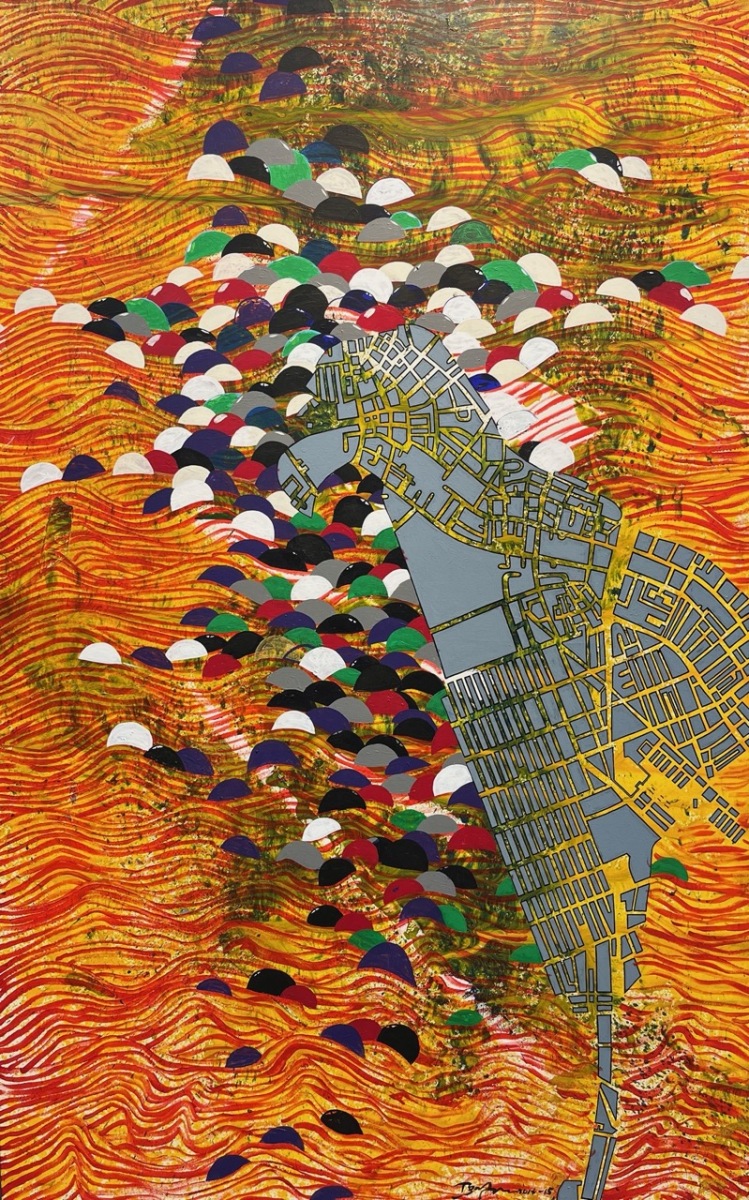

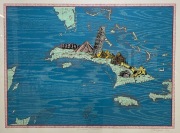

Pongamos que en Sea Superstition hay una pieza clave: Isla Laboratorio o 7 maravillas (2012). Cuba se instaura cual territorio mutable y simbólico.

Sobre el largo y estrecho territorio se alternan iconos de la arquitectura universal, hasta arribar a un tipo de construcción que imita a un bohío, ese mínimo arquetipo de lo doméstico, lo originario.

¿Cómo representar una isla eludiendo todo cliché? ¿Cómo “narrar” un país, o una vida, desde la experiencia personal y de paso resulte un testimonio plural?

“Comencé a trabajar con mapas al terminar el Instituto Superior de Arte (ISA), tratando de ilustrar un poema de Lezama Lima: Noche insular, jardines invisibles. El inicio fue la poética de la insularidad del Grupo Orígenes a modo interpretativo, con un toque oscuro y de redescubrimiento literario”, me reveló Ibrahim Miranda en una conversación, la segunda que sostuvimos.

A diferencia de la primera, aconteció en un intercambio de emails:

“Los mapas se han convertido a través de los años en una especie de diarios. Los retomo cada cierto tiempo, ya los veo casi domésticos. Es una serie que me permite experimentar visualmente diferentes técnicas”.

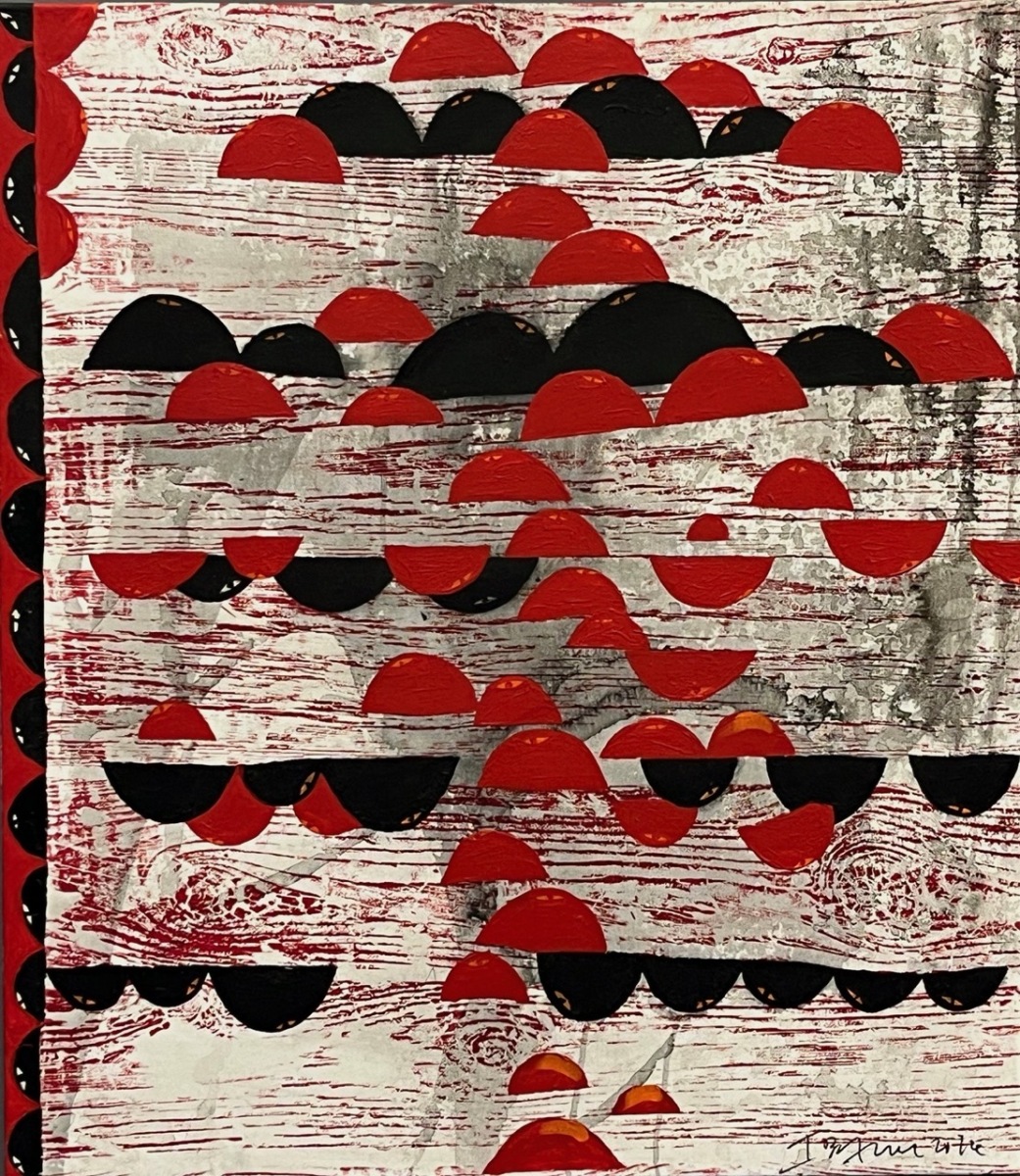

Basta un repaso de las técnicas empleadas en las obras que conforman Sea Superstition para advertir la combinación de diversas técnicas.

Pongamos una breve lista:

- Isla laboratorio o 7 Maravillas (serigrafía y acrílico en lienzo, 2012):

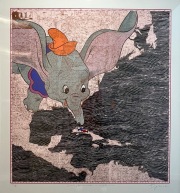

- Dumbo y los caramelos un malentendido (serigrafía en papel, 2015):

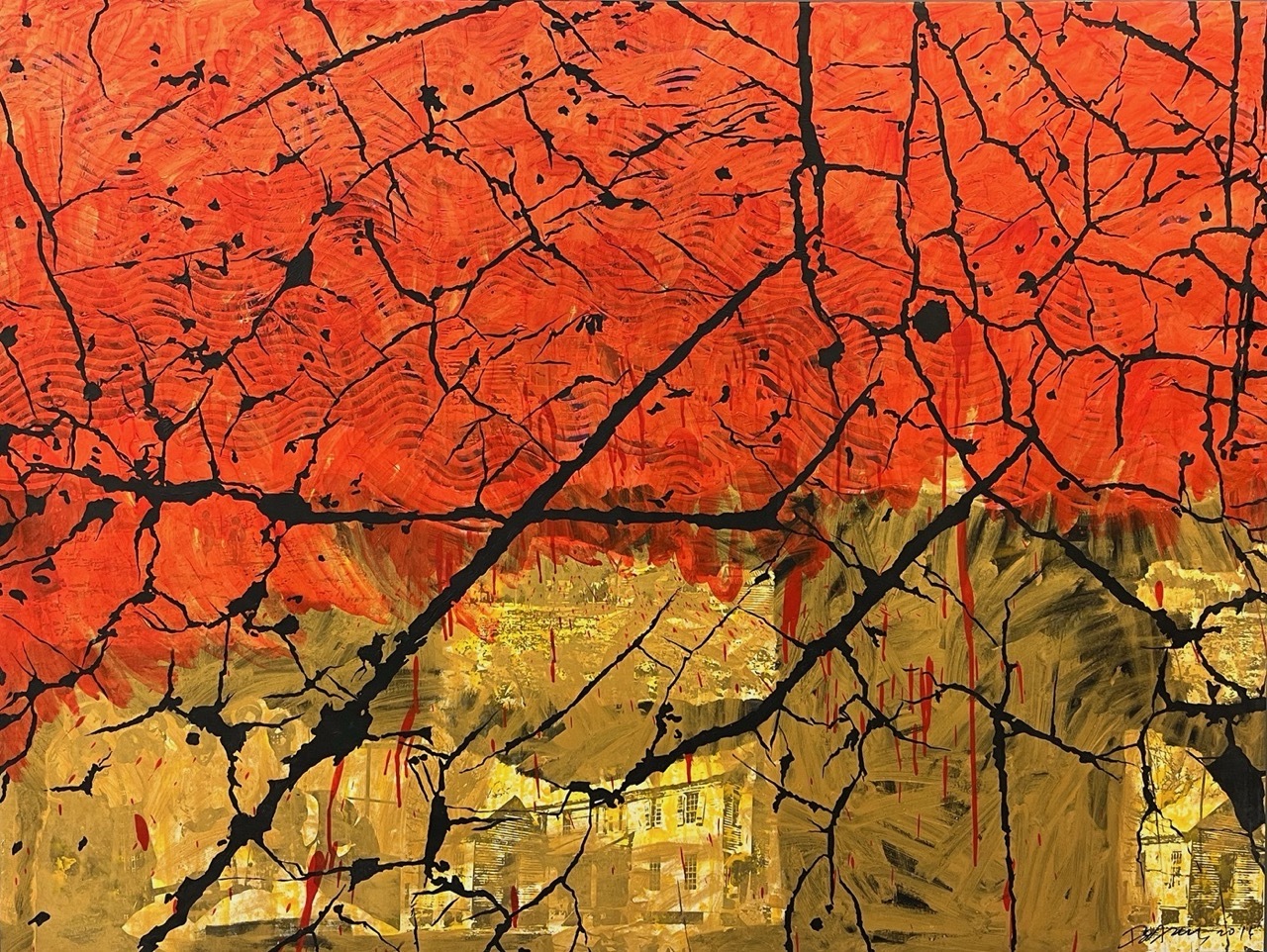

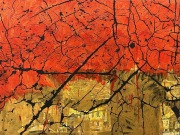

- Paisaje con Ingenio (acrílico en lienzo, 2016):

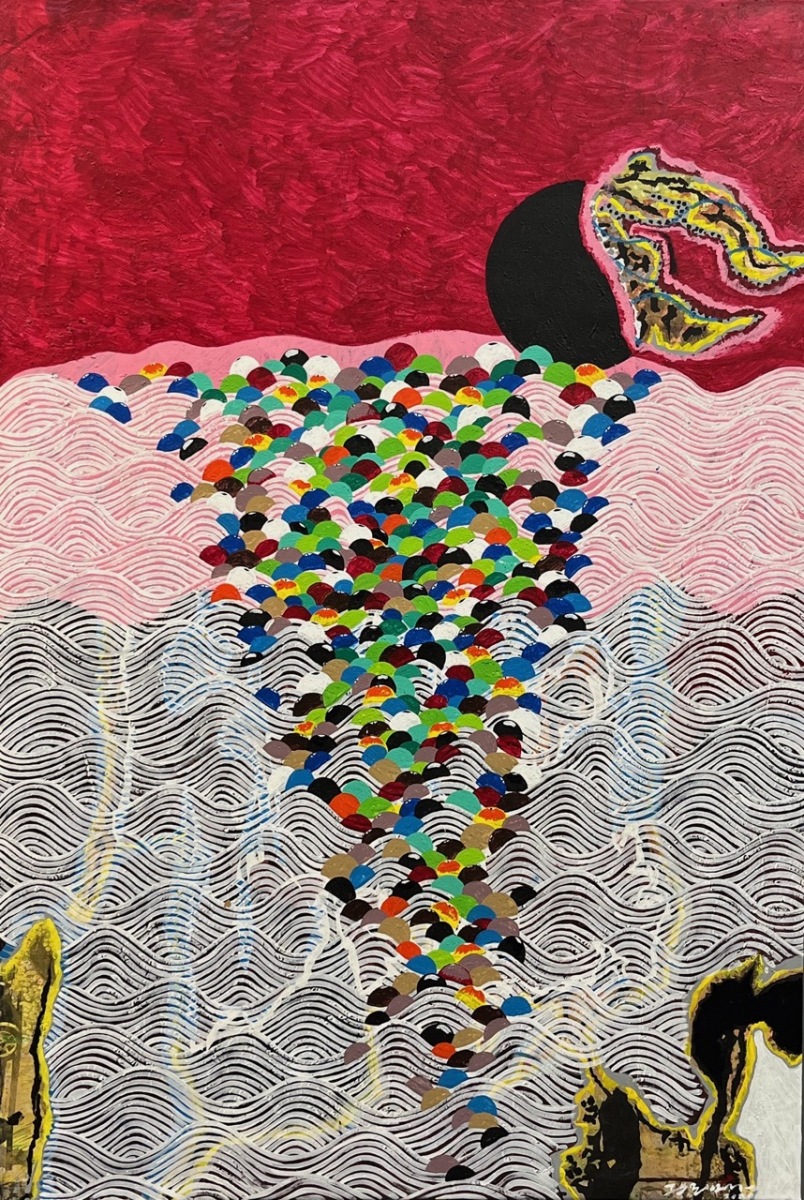

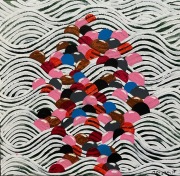

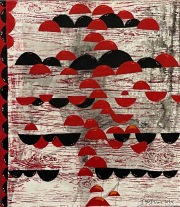

- Eclipse (xilografía y acrílico en lienzo, 2020):

“Durante más de diez años trabajé la xilografía al final de los 80 y principios de los 90, y fueron a su vez las obras que marcaron cierta identidad como artista dentro de mi generación, graduándome del ISA en 1993. Pero más allá de eso, me considero un investigador de técnicas y materiales, me gusta experimentar con todo tipo de materiales diversos”.

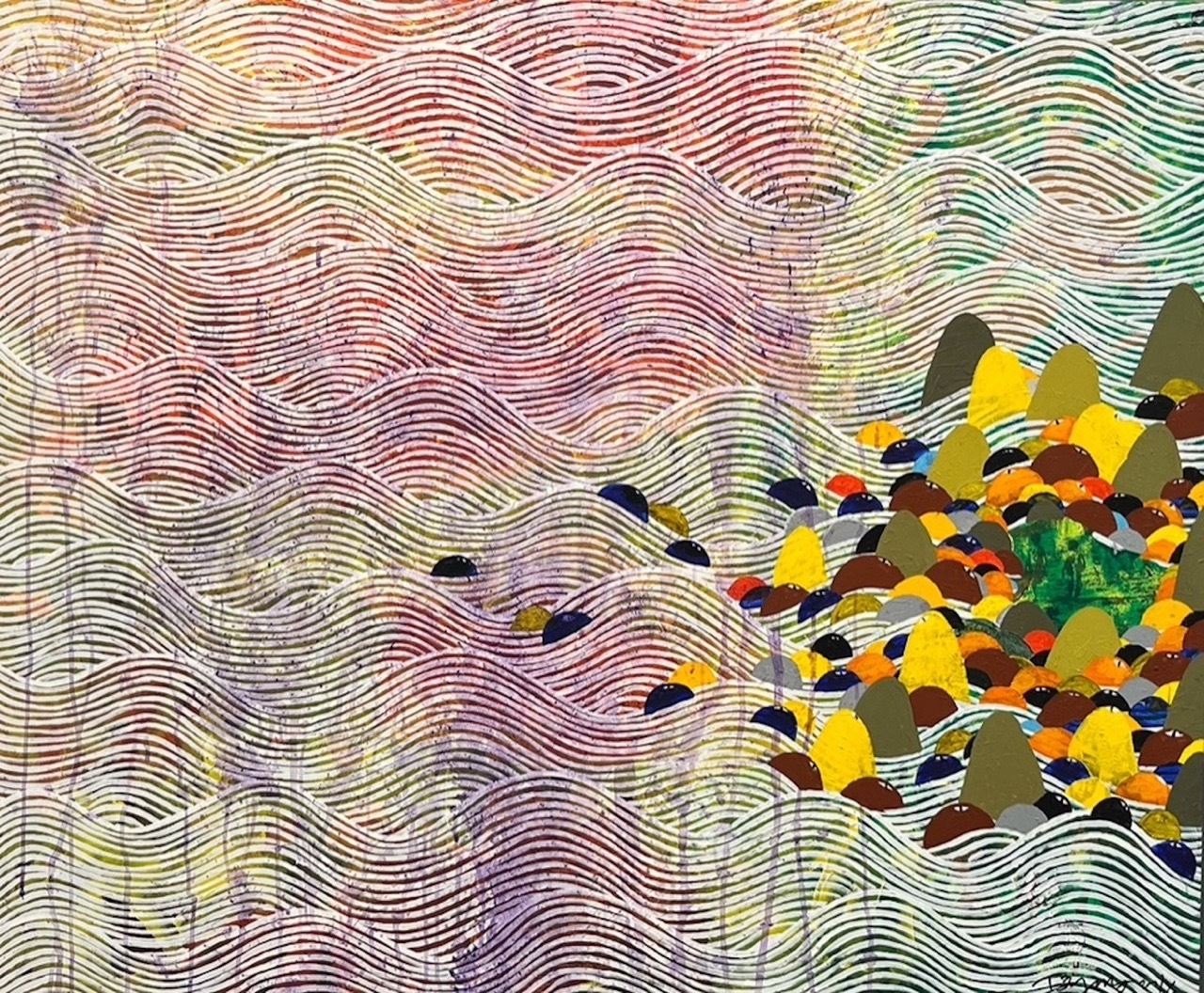

“Los contenidos generales de estas mezclas creo que le dan otras interpretaciones o sintaxis sobre los temas que abordo. Por ejemplo, en Isla laboratorio, 7 Maravillas (2012) las vetas de la madera aluden al mar en forma subliminal, y al mismo tiempo es buscar una forma no convencional de materializar el mar no necesariamente con olas”.

¿Cómo elegir la técnica a utilizar en cada pieza? ¿Qué papel juega “lo matérico” en su proceso creativo? Antes que elucubrar, preguntar y tener de vuelta un comentario:

“Uso las páginas de un Atlas de Cuba editado en la antigua República Democrática Alemana (RDA) en los años 70´s. Ante la imposibilidad en el Periodo Especial de conseguir buen papel para grabado como Arches o Fabriano, los mapas fueron mi tabla de salvación. A partir de ahí, fueron una inspiración constante y comencé también a usar mapas antiguos de Cuba y del Caribe, que he continuado usando durante los años venideros”.

Ese “mapa o diario doméstico” de Miranda parece haber sido elaborado con elementos propios de la (no) pertenencia, del reciclaje literal y simbólico. “He estado reciclando el fondo estadístico y físico de estos mapas, a la par que imprimo o dibujo sobre ellos todo tipo de comentarios sociopolíticos, históricos, religiosos o culturales. Desarrollando un punto de vista antropológico sobre el entorno cubano, lleno de citas a través de disimiles iconografías y collages. Para ello uso la serigrafía, xilografía, tinta china, y acrílico mayormente”.

Sí, el mapa es un elemento recurrente en su trabajo. Hay en ellos una función simbólica —social, cultural y/o política—. Ibrahim cual cartógrafo de la memoria, el deseo, el desarraigo.

¿El mar como obsesión, el mapa como diario? Buena parte de sus obras aluden al viaje, la emigración, a la huida o la deriva.

¿Cómo concibe o representa la identidad del sujeto que se desplaza, del que parte y puede que nunca retorne al país natal, o de aquel que no llega al destino planeado en medio de la desesperación, la angustia, el temor?

En la obra de Miranda el mar se instaura cual amenaza o cerco. Y puede constituirse árido espacio de soledad, dramático aislamiento, también preludio. Y lo es tanto para el que permanece dentro de las fronteras terrestres —pongamos por caso una isla caribeña o un país del continente africano—, como para aquel que ha decidido dejarlas atrás ya sea en balsas, pateras, yolas.

“Durante el transcurso de mi obra ha sido inevitable el tema del mar. La idea del aislamiento es una constante en el arte cubano, de ahí las transgresiones a los mapas que hablan también de emigración, la pérdida del espacio físico transformado, la reconstrucción de la vida fuera de la isla, esa nostalgia intrínseca que produce la distancia. Así, cada emigrante amplía mentalmente su propio mar y su propia cartografía como un concepto ampliado de isla”.

“El afán multicultural que notas está dado por ese afán cosmopolita de la cultura cubana, fruto de la interracialidad que devuelve nuestro occidentalismo cultural, en mi caso a partir de viajes y experiencias personales”.

Me habría gustado preguntarle si ha pensado en el olvido, en la propensión o la decisión del borrado de Cuba, o cuanto ese gesto pueda significar en la memoria de algunos emigrantes.

¿Esa borradura podría considerarse una variante de pertenencia? ¿Acaso la inclusión de fotos y fotogramas en su obra nos habla a las claras que literalmente ha pensado en ello? ¿Acaso es que ha decidido crear un archivo personal en lugar de aquellos sujetos decididos a olvidar?

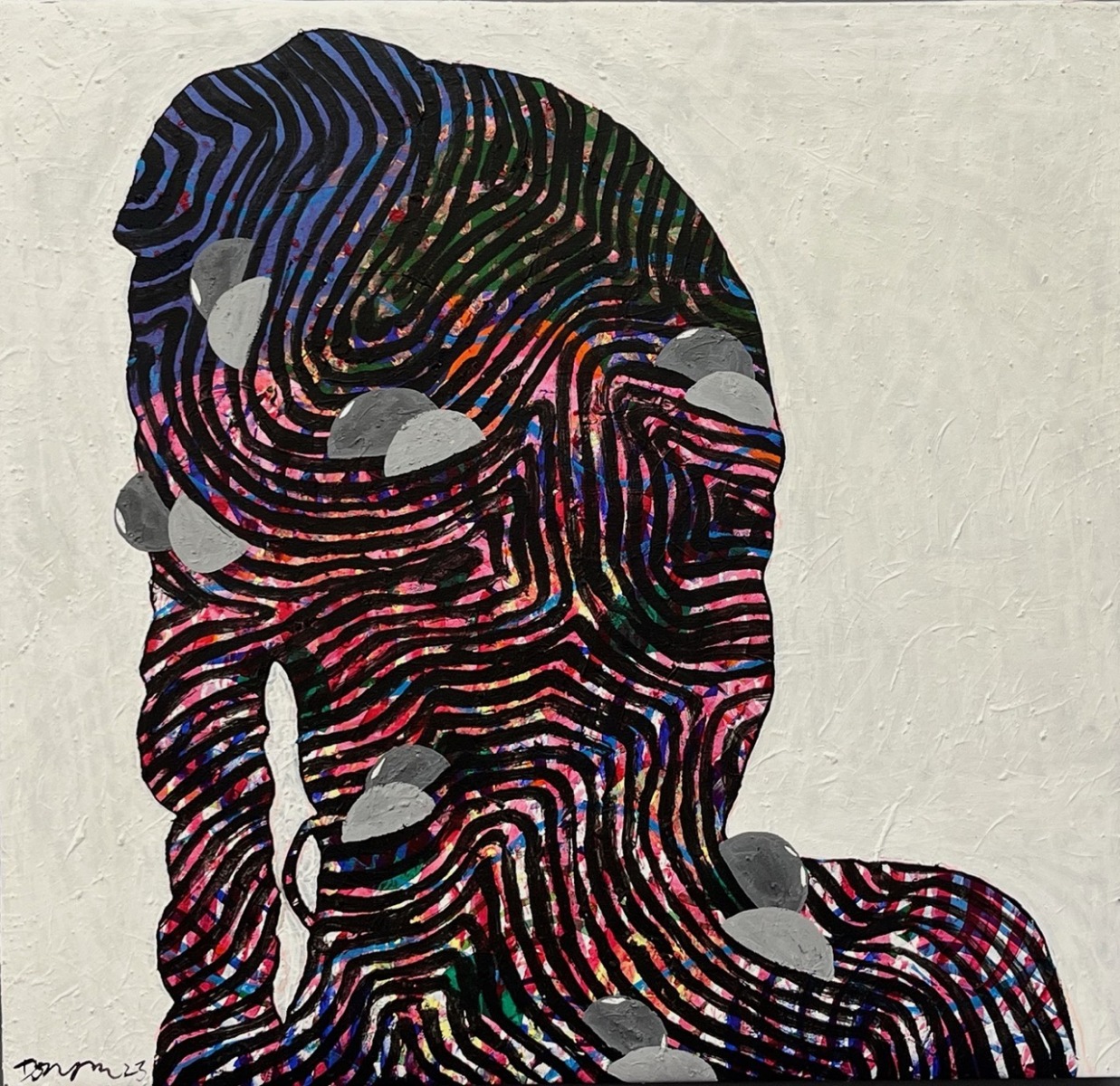

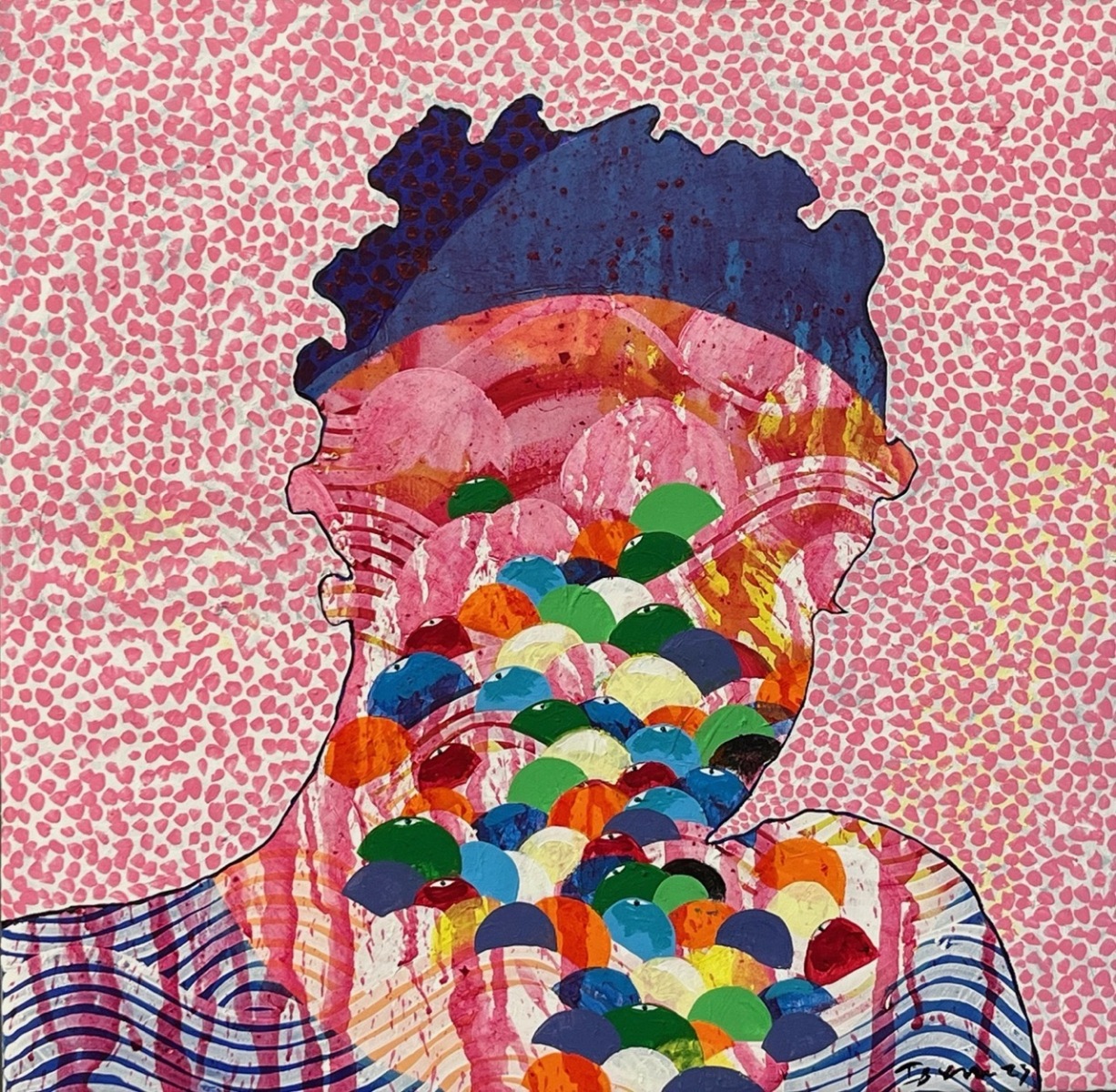

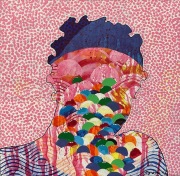

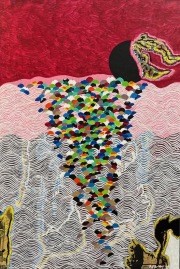

Al interior de ese archivo podríamos encontrar una ciudad inundada por la crecida del Mississippi como en Tormenta Fractal (serigrafía y acrílico en lienzo, 2016); un central azucarero a la manera de Paisaje con Ingenio (acrílico en lienzo, 2016); fotos y fotogramas con rostros y cuerpos en alto contraste, más un mapa, tal como en Luna de día (xilografía y acrílico en lienzo, 2020) y en Luna Impura (xilografía y acrílico en lienzo, 2021), donde además aparecen esas recurrentes “burbujas” de colores variados que flotan o se desplazan escrutando, con un único ojo, cuanto les rodea.

¿De dónde venimos y dónde carenaremos?, ¿qué iremos dejando atrás?, pienso al repasar las obras de Sea Superstition.

Hay en esta exposición la presencia de lo vegetal y lo animal. Los mapas me arrojan a las aulas en donde las clases de geografía, botánica y biología engranan con asignaturas de alto octanaje político. Mapa, especies y territorios.

¿Lo físico y lo administrativo, clima y demografía, suelos y topografía, las cuencas hidrográficas, viales, zonas urbanas, la representación de lo histórico para situar a los sujetos subalternos en una “excepcionalidad histórica”, lo “excepcional de un país atascado por décadas en un diferendo político”?

Modificando siempre el ecosistema, ese sujeto interactúa, a conciencia o no, para bien o para mal, con especies autóctonas, invasoras, y con una sorprendente fauna conformada por criaturas míticas, tan propias de la pesadilla, la alucinación, la fe (impuesta) —ese “estado alterado” de Lo Real.

En la exposición Sea Superstition se advierten además símbolos de la religiosidad afrocubana. Es la espiritualidad conectando y activando relatos, vidas, destinos.

“Siempre me ha gustado la mitología en general, son las ficciones que complementan la vida real, más allá de lo meramente cultural. Ya sean grecolatinos, bíblicos, afrocubanos”.

“El tema de la santería o las deidades afrocubanas como dices está de manera sutil representado en las pinturas. Mi reflexión va hacia la relación espiritual que cada isleño tiene con el mar, la relación onírica e idiosincrática, en la que cada hombre a través de sus memorias y sueños establece con el mar. Aparecen burbujas flotando o a merced del mar, algunas con ojos, como si fueran humanas o del más allá, espíritus flotantes que vienen y van o simplemente están”.

Burbujas, ojos, criaturas. Figuras que transitan entre lo onírico y lo espectral. Sí, pensar en aquello que buscan esos seres en los mapas o en los “paisajes alterados” por el imaginario de Ibrahim, en (o más allá de) los espacios dominados por un mar nunca en calma. Pensar, sí, en la búsqueda o propósito de Miranda al representarlos.

Hay además en esta exposición un cruce entre culturas; del patakin yoruba al kwaidan japonés, y no es eclecticismo. Creo advertir algo más que una declaración de procedencia, y no remite únicamente al panteón de los orishas y a las narraciones tradicionales japonesas, donde tienen protagonismo lo sobrenatural (fantasmas, espíritus, criaturas míticas del folclor).

Es la espiritualidad, la superstición; es la necesidad de nombrar con tal de organizar, entender, relacionar, explicar, someter y fugar incluso.

¿Las obras de Miranda piden ser leídas con la intuición del sujeto que transcurre entre símbolos y desgarraduras, supersticiones y arquitectura, entre la política y lo político del entorno doméstico y la plaza pública?

Sus mapas, sus criaturas flotantes de abierto ojo insomne, su fauna y flora, y los fragmentos cizallados del paisaje urbano, nos devuelven la imagen de un país que “experimenta una metamorfosis sin fin”.

Es una obra que apela a la memoria tanto personal como colectiva, a un pasado y a un devenir.

Pongamos que los mapas de Ibrahim Miranda nos sitúan frente a una isla / un país que ya no es un ecosistema cerrado. Una isla / un archipiélago cual experiencia plural. Un archipiélago / un país que no debería mirarse a sí mismo desde lo “excepcional político/histórico”, sino hurgar en las capas de lo social, lo cultural, lo político, y en “los desvíos” para enrumbar su presente.

Me aterra pensar que lo “excepcional político/histórico”, esa suerte de superstición o forma alternativa de la fe inducida desde cualquier instancia donde se articule el poder, sea la que complete el relato, nuestro relato de vida, y de nuestro porvenir.

Ibrahim Miranda (Galería):

“Sentimos que el mundo se ha olvidado de nosotros”, una conversación con Luis Manuel Otero Alcántara

Por Coco Fusco

“Entonces, digamos que mañana salimos de la cárcel. ¿A dónde vamos? ¿A la misma Cuba o a un exilio obligatorio?”.