Fatuidad

En el momento más cálido de la mañana se despliega un lienzo de cinco metros en el suelo. No es cualquier suelo: es el suelo de la casa donde murió un hombre.

Saco mi iPhone 4 silenciosamente, tomo algunas fotos. No sé qué día de la semana es; sé que estoy en Playa, y que hay demasiada humedad.

Miguel Alejandro Machado (Pinar del Río, 1990) dibuja una lengua saliendo de un ojo. Atravesada, la lengua se mueve mientras el ojo flota en una especie de nada (la nada es una forma sofisticada de nombrar la fatuidad).

La escena me hace pensar en la palabra “desbrozar” (Miguel pinta un resguardo contra las malas lenguas, contra lo malo todo). Existe mucha soberbia en confiar en los amuletos, más con ese sol estridente y esas paredes empapadas.

A contraluz, Miguel pinta el telón de una obra de teatro y baila con un brazo que es una brocha desorbitada. Los dedos de los pies eran pigmento, la barba era parte del día y el torso delgadísimo pura contorsión. Lo que Miguel pintaba era la simplicidad de una idea más visceral que real, más desbrozadora y menos figurativa que contingente (las malas lenguas y los malos ojos son más extemporáneos que la mala fe y los malos gobiernos).

Perdí esas fotografías en aquel teléfono antiquísimo. Formaban parte de la composición fotográfica el balconcito pequeño y las maderas que apuntalan el techo de la casa donde se suicidó un hombre. Perdí el registro de ese momento en el que Miguel terminaba los telones de El poeta azul.

Cerca de nosotros asediaban demasiados fantasmas (todos soberbios y deseosos). Juana Borrero, Julián del Casal y Gustave Moreau saltaban en los espejismos soleados, en azules, rojos, rosas, ocres y negros; se aparecían sin más estruendo que acecharnos.

La escena perdida en el iPhone 4 no era solemne; se trataba de un ritual bastante sencillo: ver a un joven pintor con más ganas de pintar que de cualquier otra cosa; verlo acaso con más ganas de estar junto a esos fantasmas que junto a cualquier otra cosa.

Miguel Alejandro Machado, Muñeca de merengue, 2016.

Yo soy esto y esto soy yo

He visto a Miguel pintar en vivo. Lo he visto bocetear y dibujar cosas en las manos de unos jóvenes músicos, y en las manos de Rogelio Orizondo.

He escuchado a Miguel hablar de su obra miles de veces. Adopta posturas muy desaliñadas cuando habla su propia lengua, no se explica ni se empeña en demostrar “contemporaneidad”, tan solo pronuncia: “Ese paisaje es un estado mental”, “Esa batalla es el fin del mundo”, “No me sirve explicar”, “Esa es la locura en la que ando”, “Que quede esa sensación”.

En el título de su más reciente exposición, Yo soy, hay una embestida que me interesa. No lo digo por el absolutismo del Yo —aunque filosofar sobre “yoísmos” nos lleva siempre a encontrar alteridades—, sino por lo que resume de asideros temáticos y vitales esta muestra inaugurada en Bode Proyects Gallery (Berlín, Alemania). Al decir: “Yo soy esto y esto soy yo”, las pulsiones bien podrían ligarse a la frase más trillada de Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo”.

Para Miguel, pintar es una cuestión vital. No hay que darle muchas vueltas a esta afirmación. Quizás porque, a la manera de Barthes, Miguel trata de “designar incansablemente la nada del yo que soy”. Desbrozar circunstancias, naderías, recopilar algunas obsesiones latentes en su obra: esta me parece una vía de encuentro con su Yo soy.

No podría estar más de acuerdo con las palabras de Liatna Rodríguez: “una curaduría que desentrama su mundo pictórico en relación con su vida, puesto que para él ser pintor significa ser”.

Miguel Alejandro Machado, Cuerpo y alma (2019).

En ese desentramar, recorro virtualmente el espacio de exhibición: una mirada que tropieza con las escaleras, las ventanas y el suelo de madera. No veo mucho sol. Quizás exista algo de humedad. Al toparme con la obra Cuerpo y alma, me seducen como la primera vez la ilogicidad y el desmoronamiento como reforma.

El corte en la imagen —dos lienzos de un único cuerpo-cebra en la playa, ahora separados; queda la cebra partida—, casi por antinomia, reproduce la belleza y el asombro de los actos de magia en los que el ilusionista, con una sierra de metal, divide un cuerpo en dos. Lo consabido es el corte. El accidente. El imposible.

Anatomía y ruptura, un orden de lo roto que deja esto como recordatorio: un cuadro es tan solo otro cuerpo rompible. No me interesan presupuestos genéricos, tradiciones —aquí todo se vuelve tradición a la velocidad de la luz—; me interesan estas rupturas silenciosas en la pared blanca y cuidada de la galería de arte.

Octubre, que forma parte de la serie La buena vida, se definiría por ser un clásico homenaje posmoderno; cercano a la sobresaturación neobarroca de sus series Los Unos & Los Autómatas (2016), tiene el halo parisino de los cafés. Miguel se da el gusto de mezclar personajes, sonidos, temperamentos; consigue batirlos y conjugarlos para hacer un cóctel parecido a sí mismo (escenografías donde no hay lugar para la quietud, sino decadencia, alboroto).

Hablo de dialogismo, polifonía, carnavalización, la intrusión de un tipo de discurso en otro, el horror vacui: todos estos, rasgos esbozados con empeño y profundidad en la labor intelectual de Severo Sarduy.

Miguel Alejandro Machado, Octubre, de la serie La buena vida (2019).

La serie mencionada de Miguel es asociable a un padecimiento, un tipo de hipertelia, una hipertelia muy personal. En esa representación, la intertextualidad es aseveración del Yo paródico, su ser pintor que busca en la prodigalidad de estilos las miles de escenas vistas en las que se encuentra. Una vez hallado ahí, su tráfico visual no consigue otra cosa que ensancharse desproporcionalmente ante nuestro ojo.

En esta radiografía de los placeres, la inmundicia y lo mil veces reproducido —cultura de masas, mitología, cubanismos—, como en la obra Junio, hay una invitación con aliento impresionista, una que convoca a quedarse en las sillitas verdes, en las estaciones primaverales y en una obra de teatro clásica. La concurrencia de todo ello hipnotiza.

Miguel Alejandro Machado, Junio, de la serie La buena vida (2019).

Miguel hiperboliza el paisaje cubano, no sé si cautivado por la espesura de lo natural. No es muy común que me seduzcan estas representaciones de “flora y fauna”, pero hay una insistencia suya, casi cosmogónica, que halla sus paratextos en siglos pasados, en cierta nostalgia o melancolía por esos ámbitos inexplorados. Río Santa Cruz es la prueba de ello.

Sin dejar de notar cierta evasión, Miguel se explaya en ese origen desde la disyuntiva de una poética muy personal, donde canon y goce caben en un cuadro que es meditación. No diría jamás sanación, pues de todas las categorías es la más vacua, pero si existiera algo de sanar en el desbrozar un paisaje, Río Santa Cruz sería eso: lo sano desbrozado.

Miguel Alejandro Machado, Río Santa Cruz (2020).

La última vez que visité a Miguel, vimos los 25 minutos de su película de animación en desarrollo, El centauro cebra. El ambicioso proyecto de largometraje me cautiva, más aún porque ya empieza a tomar forma. Miguel ha pintado al óleo cuadro a cuadro, acompañado por un grupo de amigos, diseñadores talentosos que exploran varias técnicas de animación.

Mi mayor defecto puede ser mi carácter aprehensivo. Quedé abatida después de 25 minutos sumergida en la idealización romántica y siniestra del edén al que Juana Borrero pertenecerá para siempre.

No quise enviarle de inmediato un mensaje a Rogelio Orizondo, guionista del largometraje, sobre todo porque la película me llevaba, irracionalmente, hacia una fabulación de la soledad o la felicidad que poco tiene que ver con la urgencia contemporánea del placer fútil y vanidoso, sino con el desamor. Y, obviamente, esa tarde no quería hablar de desamor. No le escribí, además, porque era 9 de marzo: aniversario de la muerte de Juana Borrero en Key West.

Desnudez, rocío, crisálida, todo eso convive en el imaginario de la película naciente. Percibo la agonía de un siglo en el que romanticismo y modernismo se juntaban, y queda la sensación de no ser capaces de reconciliarnos con esta época de la abundancia y la infelicidad.

También es emocionante saber que la aspiración para nada simplista de Miguel —hacer una película de animación al óleo— contiene la determinación de un loco. Un año de trabajo en cuarentena termina en estos 25 minutos delirantes, nacidos de la precariedad y la vehemencia. Una rara avis del arte contemporáneo cubano.

Miguel Alejandro Machado, Carga al machete (2017).

Vendrá una ola, estará la arena y seguirá la cebra desmembrada ante nuestro ojo

Entrevistado por David Sylvester, Francis Bacon confiesa que “somos armazones potenciales de carne”.

La anatomía de Yo soy consigue decirnos esto: en las paredes cuelgan trozos de carne, mi carne fresca, mi circunstancia piel, fluido, dentadura.

No es la propensión pornográfica de las carnicerías, o el exotismo musical y comercial de un ombligo, sino el hedor, el color púrpura, la belleza del púrpura que se pinta con sol y humedad.

El terror de ese púrpura, su explosión y su calma (si fuera necesario un amuleto, vendrá una ola, estará la arena y seguirá la cebra desmembrada ante nuestro ojo, ante nuestra lengua).

Miguel Alejandro Machado, Mona (2017).

Archivo y marabú

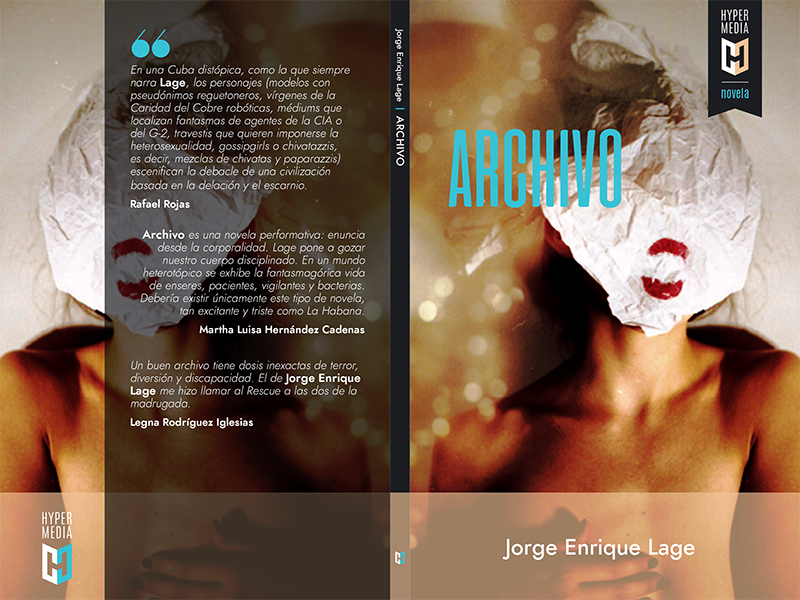

Si consiguiéramos fabricar papel a partir del marabú, que sea para reeditar Archivo (Hypermedia, 2015, 2020) y compartirlo como material de lectura obligatoria en los preuniversitarios de Cuba. ¿No saben los bots que cuando esto se caiga, quedarán los archivos y el marabú?