Cada vez que no puedo escribir y se me comienzan a caer las tazas y las copas de las manos porque voy muy rápido por la casa, chocando con las esquinas, porque no puedo escribir, yo me pongo mis viejos Nike y camino desquiciadamente hasta ver el mar.

Por suerte, el mar me queda a siete cuadras.

Y así de paso veo al león marino.

Y así de paso me tomo bajo las casuarinas de 1ra y 46 un heladito de menta.

Cuando estoy frente al mar, repaso mis lecturas de relajación, la vocecita de esa psicóloga prestigiosa que me orienta, las olas, mirar las olas. Eso sana. Importantes estudios lo confirman.

Y ahí me quedo sobre el diente de perro, petrificada como otra cucaracha de mar, viendo las olas retorcerse. Las olas tienen una guerra propia. Las olas se aborrecen entre ellas. Cada ola quiere ser más espumosa que la anterior, más rápida. Mejor formada. No se piensa en esto. Se piensa en que no hay dos copos de nieve iguales, pero nunca se habla de las olas. De sus diferencias. Y pienso en todo esto, de pronto, hasta que un tipo se viene a meter conmigo, o hasta que otro tipo y su novia entre tanta costa que se extiende se sientan a menos de un metro de mí y se bajan los nasobucos y hablan altísimo y se manosean. Y vuelvo a tener esa sensación que experimento desde que comenzó la pandemia, la gente me viene para arriba, como murciélagos después de un escobazo, para arriba y rápido. Con los codos.

Antes de que lleguen el tipo que se mete conmigo o el tipo y su novia, yo estoy viendo la guerra de las olas, recordando una obra de la dramaturga alemana Sasha Marianna Salzmann.

Y las olas vienen.

La obra se titula Hartos.

Y las olas se van.

Y en el libro donde la estoy leyendo, que es Aprender a nadar, tengo subrayado con plumón azul: “Nos trajo acá, a un país que ella misma odia, pero nosotros sí debemos amarlo e integrarnos, para que ella pueda mantener en pie su valle de lágrimas”.

Miro tres olas, que vienen desbocadas, y pienso que sanan. Porque debe ser verdad, importantes estudios lo confirman. Las olas desaparecen. Y entonces algo pasa, me imagino el mar como un valle de lágrimas. Como el valle de lágrimas de mi madre. De mi madre que me escribe para contarme que un paquete de leche en polvo cuesta quinientos pesos en Holguín, la provincia de este país donde vive. Y nos imagino a ella y a mí, y a todas las hijas y a todas sus madres comprando paquetes de leche en polvo en quinientos pesos, como en esos cuadros de Guillermo Kuitca donde las paredes son infinitas de grandes y la gente apenas se ve, porque están como hundidos.

Eso, están hundidos. La gente en los cuadros de Kuitca. Mi madre y yo. Las demás hijas y sus demás madres.

Y estoy pensando en todo esto, en la dramaturgia alemana contemporánea, en la serie Nadie olvida nada de Kuitca, en la morfología del dolor, en la tragedia política y en lo desquiciante que resulta que un paquete de leche en polvo, seguramente rembolsada, seguramente malísima, cueste quinientos pesos, porque por mucho tiempo, en nuestra mente cubana, quinientos pesos serán veinte dólares. En nuestra mente cubana entrenada en equivalentes. Ahora el tipo que no conozco me grita:

—¡Mami, ¿quieres cerveza?…!

Como lo saben, me fui, me fui de la costa, y el tipo se quedó ahí atrás, le he dejado el valle de lágrimas para él solito. Para él y para la madre que lo parió.

Subiendo el puente del Acuario Nacional, miro de refilón el león marino, que está afuera de su piscina dándose un baño de sol bajo los almendros gigantes. Lo miro de refilón para saber que está ahí, y que cuando vuelva de tomar mi helado de menta bajo las casuarinas de 1ra y 46, lo voy a mirar un rato, a ver si su paz se me contagia. Y yo puedo dormir así, con esa paz de león marino.

Antes, tú podías tomarte un buen helado por cincuenta pesos, pero ahora todo subió. Y subió como un cohete. Y el precio del helado es el triple del anterior. Por eso, cuando le estás dando a la chica que te atiende, ciento cincuenta pesos por 8 onzas, te viene a la mente una entrevista que le hicieron a Jorge Luis Borges en 1983, a propósito de que Raúl Alfonsín tomara la presidencia del país, de Argentina, el 10 de diciembre de ese año, y que tú leíste en Internet hace mucho tiempo, por esa manía de leer cuanta entrevista encuentras. Es una entrevista sobre política, donde Borges dice que ya no quiere morir. Tiene esperanzas. Y habla de la economía argentina de ese período. Dice que cuando le ofrecían dinero argentino era como si le ofrecieran hojas secas.

Así que te da una pena enorme con la chica del pedido, que hasta te sonrió y deseó un buen provecho, te da pena porque le estás dando un fajo de hojitas secas a cambio de tres bolas de helado:

Menta, frutos del bosque, stracciatella…

Y te dará más pena todavía, porque más tarde, de vuelta a la casa, le vas a dar otro fajo de 200 hojitas secas al tipo de los tomates por una libra y ya, y otro fajo de 100 hojitas secas a la tipa del pan, por un pan y ya, y otro fajo 1 000 hojitas secas a la chica del café, que te hablará bajito bajito, como si la que diera las hojitas secas fuera ella.

Y nada, que cuando vuelves a subir el puente, pensando en la economía nacional como un otoño sin rumbo, un otoño que deja todos los árboles en sus puras ramas, ahí está el león marino. Bello. Gordísimo. Con su piel color hollín, brillante y bostezando.

¿Cómo se transporta un león marino?, te da por pensar de pronto. Como te dio por pensar de pronto, mientras pagabas tu helado, en una entrevista viejísima, a un escritor ya muerto, que escribió uno de tus cuentos preferidos: El milagro secreto.

Supones que eres así. Una mujer que piensa de pronto. Y por pensar de pronto se te caen las tazas de las manos, y las copas, mientras las friegas, y luego estás, de rodillas en el piso, recogiendo vidrios y pensando de pronto, en que quizá pudieras meter esto, alguna vez, en una de tus obras de teatro…

Una mujer de rodillas, que está recogiendo vidrios. (Pero no durante los cinco minutos que le toma a uno normalmente meter los vidrios en un recogedor, lamentando el cuerpo fracturado de ese cenicero de bacará, de esa copita de cristal de bosque. Sino todo el tiempo de la obra. Una hora y media recogiendo vidrios). El escenario lleno de vidrios de colores y vidrios transparentes. Pequeños y medianos. Verdes y rojos y amarillos. Que la mujer tiene que bordear y recoger, uno por uno, esta es la regla. Uno primero y otro después. Ese es el principio de la obra. Y también unas luces como sables atravesando el suelo. Para que los vidrios refuljan y si la mujer se corta, se vea caer la sangre, se vea bien.

El programa de esta obra se puede entregar al final y no al inicio, como se hace comúnmente.

El programa de esta obra debería ser cada uno de esos pedazos de vidrio que la mujer recogió. Por lo tanto, debe coincidir con la cantidad de vidrios, la cantidad de espectadores. Así, cada una de las personas que vio la puesta, se llevará un vidrio a su casa. Para que recuerde, cada vez que lo vea, la fragilidad. Y que todo, por más fuerte y bello que resulte, al final se rompe.

Sería bueno que esta obra se titulara Mil cielos, por aquella frase de D. H. Lawrence: “Tenemos que vivir, no importa cuántos cielos hayan caído”.

¿Cómo se transporta un león marino?

¿Lo meten en un barco a empujones?

¿Los transportan solo cuando son bebés para que ocupen menos espacio? ¿Los compran?

¿Los países que los tienen los donan a los acuarios de otros países?

¿O son intercambios?

¿Por ejemplo, Cuba le da un bebé de aura tiñosa a Australia a cambio de un bebé de león marino y luego ese bebé crece y se convierte en esta bestia llena de paz, que no tiene que comprar en una moneda en la que no le pagan, que no tiene que trabajar por hojas secas, que puede bostezar cuanto quiera si en eso halla libertad y a nadie le importa, y nadie viene a decirle: “Señor León Marino, prohibido bostezar, si vuelve a bostezar me lo llevo preso, ¿me oyó?”.

Parece casi una broma, pero la brisa costera de las seis y cuarto levanta todas las hojas que han caído sobre el puente, las levanta en un torbellino, y las hojas rojizas y muertas del almendro dan vueltas perfectas en el aire y caen en los contenes, dispersas…

Y el león marino sigue bostezando. Y a lo lejos la cola para comprar helado es más larga que cuando estaba yo.

Y la vida es esto, supongo.

Cosas que siguen a pesar de todo. Copas que se rompen y uno recoge. Vidrios que te sacan la sangre de las manos. Las paredes altísimas de Guillermo Kuitca. Tu madre que te escribe que un paquete de leche en polvo le cuesta quinientos pesos con las mismas manos que te escribe: “eres mi hija querida, cuídate”.

Y mientras queden arboles van a sus caer hojas. Y el viento va a hacer con esas hojas, remolinos breves y mortales.

Y ojalá no hubiese dejado de fumar.

Ojalá hubiera algún cigarro que encender ahora. En alguno de todos mis bolsillos…

Quédate tú con la paz, león marino de mierda.

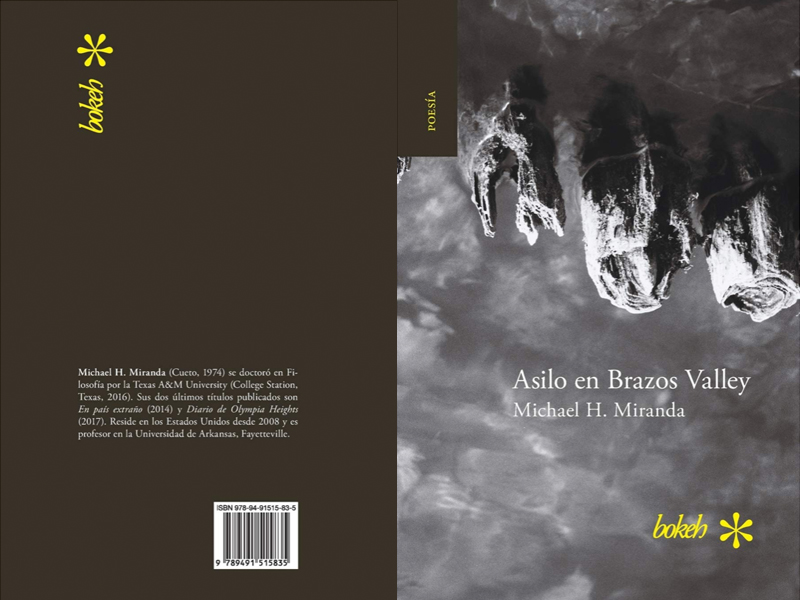

© Imagen de portada: Emiliano Arano.

En valle del ‘far west’: la biografía

Sueño que Corvus Jones, bajo el heterónimo de Michael H. Miranda (Cueto, Holguín, 1974), publica ese libro improbable, y lo titula ‘Asilo en Brazos Valley’.