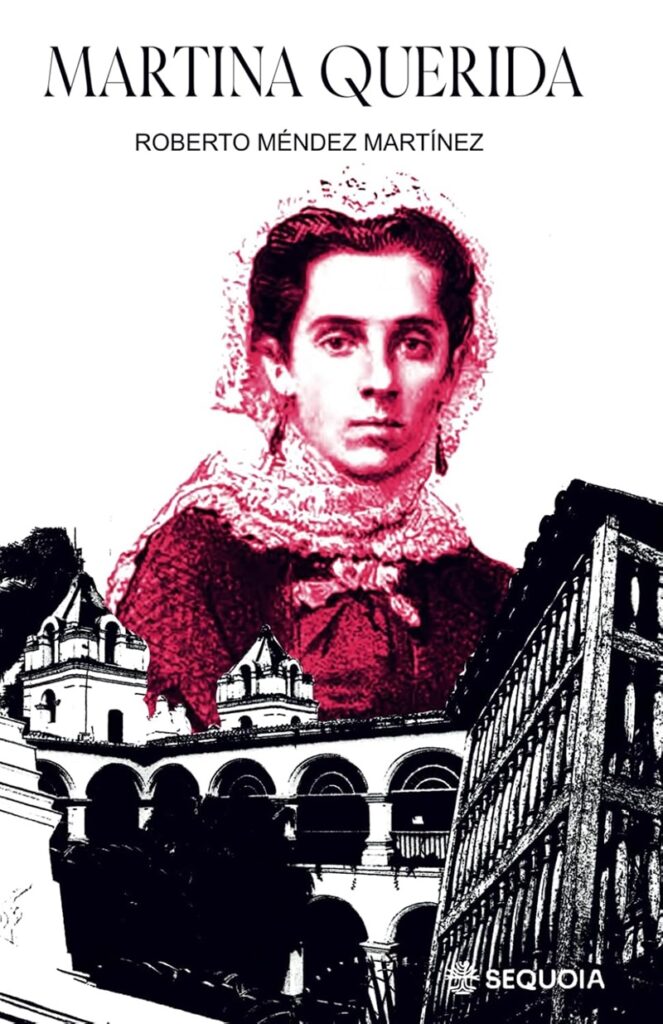

Martina querida (Sequoia, 2025).

Roberto Méndez Martínez, poeta, ensayista, narrador y crítico de arte cubano, merecedor de varios importantes premios literarios, acaba de hacer un nuevo y significativo aporte a las letras hispanas.

Martina querida (Sequoia, 2025), novela histórica basada en la vida y obra de la poeta y patriota cubana Martina Pierra de Poo (1833-1900), nos ofrece una visión íntima del personaje central y su contexto.

Escrita en forma de diario, el volumen de quinientas doce páginas se sustenta sobre varios pilares: el desarrollo de la personalidad de Martina desde su juventud hasta sus últimos años, los familiares que la rodean, el ambiente cultural habanero y los diversos pensamientos políticos de la Cuba decimonónica, hasta su desenlace en las guerras de independencia.

La vida de esta cubana singular en la segunda mitad del siglo xix, su ámbito íntimo y el espacio público en que se desenvuelve, dibujan un acertado cuadro de la Isla a finales de la era colonial.

Muy joven, Martina se escapa de su hogar en Puerto Príncipe –tierra del autor– y se incorpora a un temprano alzamiento por la libertad de Cuba, en el que es apresado y condenado a muerte su pariente Joaquín de Agüero, mientras que uno de los hermanos de la joven sufrirá un largo destierro.

Desde esas primeras páginas, Martina ya se proyecta como una mujer rebelde, crítica de las convenciones sociales, con una cierta inclinación a lo dramático. A través de sus propias palabras, la vemos madurar y convertirse en una poeta apreciable, esposa, madre, hija amorosa, con una ferviente devoción religiosa, aunque libre de las mojigaterías y restricciones de su época.

Es también feminista, crítica de toda coartada a su libertad personal, y perpetua enamorada de un futuro de independencia para Cuba.

No es perfecta nuestra heroína. No solo descubrimos sus simpatías y antipatías, sino también un indiscutible punto de vanidad, especialmente en cuanto a su talento literario y su capacidad de pensar y actuar por sí misma.

Martina está rodeada por sus familiares. Los cercanos: el padre recio de callada ternura; la madre recta y decidida; los hermanos que hacen sus vidas en los Estados Unidos; el esposo miembro de los Voluntarios Españoles y que, sin embargo, se convierte no solo en amante, sino en su mejor amigo; la hija producto de amores prohibidos que crece como su hermana; los otros hijos y nietos que van naciendo, incluyendo a la nieta, Juana Borrero, de una rareza que la abuela nunca entiende, poeta muerta muy joven y enterrada en Cayo Hueso. Y muchos otros, con parentescos más lejanos, entre los que se destaca Gertrudis Gómez de Avellaneda: al principio, su ídolo, y luego mujer a la que compadece por la soledad y el olvido que sufre en sus últimos años.

Si Puerto Príncipe es el escenario de su juventud, pronto Martina se traslada a La Habana, ciudad que desde su llegada se le antoja “grande, acogedora y tan bella”. Allí transcurre el resto de su vida.

Dedica no pocas páginas de su diario a dar cuenta de la vida cultural de la capital. Especialmente, las tertulias donde la flor y nata de la intelectualidad cubana conversa, recita, toca el piano, representa obras de teatro.

A Martina le deleita participar y no tiene reparo en contarnos sus éxitos:

Me habían invitado a leer un solo poema y sentí que en aquel ambiente querrían algo sencillo, etéreo y me decidí por “Una noche de luna”,[1] pero tanto lo aclamaron que me decidí a leer mi “Despedida a Lola”[2] y el entusiasmo creció. No solo mi amiga me abrazó con lágrimas en los ojos, mientras los otros aplaudían, sino que el anciano patriarca Armenteros se me acercó a decirme que yo bebía del mismo caudal de mi coterránea La Avellaneda.

En otro momento afirma su condición patriótica superior en al reino de la poesía: “En fin, soy la única de sus poetisas que he ido a la guerra”.

La protagonista tiene sus favoritos –Lola Carbonell, Charito Armenteros, Don José Ramón Betancourt–, pero también sus antipatías. Los poemas de Luisa Pérez de Zambrana le parecen muy largos y encuentra algo poco genuino en su persona. No desperdicia ocasión para criticarla.

Desfilan por el diario de Martina muchos famosos: el poeta José Fornaris, el músico Nicolás Ruiz Espadero, el abogado José Morales Lemus; instituciones como el Liceo de la Habana y la Real Sociedad Patriótica; teatros como el Tacón y el Villanueva; los Capitanes Generales –Concha, Serrano–; platos criollos como el lechón asado y los frijoles negros con una pizca de azúcar, y hasta las golosinas de la Madre Patria, como los mazapanes en forma de animalitos.

Nos describe por igual las tiendas económicas de la calle Muralla, las boutiques de Obispo, las litografías de Laplante, el Belén de la Catedral, y su disgusto porque lo colocaron al lado un estandarte de los Voluntarios españoles.

Dibuja con brochazos certeros a personajes secundarios. De la amargada tía Polonia, “una mujer de muy gruesa y corta estatura”, nos dice que “ronca como un órgano destemplado”, mientras que su esclava Mamerta es “desaliñada y rezongona”. Y el que pregona el pan lo hace “con voz de barítono que le da a su anuncio un viso de canto eclesiástico”.

Aun los hombres de la mayor alcurnia no escapan de su reproche feminista. Del doctor Ramón Zambrana, escribe: “Aunque el anfitrión es de talante más bien literal, pretendía seguir la costumbre ancestral que manda, después de los saludos a los visitantes, dejar a los hombres solos en la sala y hacer que las mujeres se reúnan en otra pieza para conversar a gusto”.

También puede ser exagerada en sus elogios, como cuando conoce por vez primera a Doña Tula: “Es más soberana que la mujer del retrato y, de atreverse alguien a colocarla en el trono ibérico, seguramente regiría los destinos del maltrecho imperio con más sabiduría y prudencia que la actual señora”.

Martina vive orgullosa de haber participado en lo que ella llama “la guerra”, aunque fracasara y solo trajera problemas para ella y su familia. Desde entonces, nunca deja de criticar a los que no se suman a la lucha por la libertad de todos sus compatriotas.

De su admirado Doctor Betancourt, le molesta que tenga “como tantos otros, a toda hora la palabra reformas a flor de labios”. No entiende que muchos supongan que, con bailes de etiqueta, regalos a los nobles, y artículos sobre la agricultura, “se le pudiera arrancar al león la tierra que tiene tan bien sujeta entre sus garras”.

Ni gusta de poetas como Juan Clemente Zenea, de talente melancólico, suspirando por el pasado, que no es, según Martina, lo que corresponde al momento, aunque no por eso deje de conmoverle la prisión y el fusilamiento del bayamés.

La ciudad gentil de amenas tertulias se va convirtiendo en un lugar de lobos hambrientos y ovejas atemorizadas. La isla se torna a ojos de Martina en una inmensa cárcel. No en balde sus héroes son Antonio Maceo y José Martí, junto a todos los que se dedican a la causa de la independencia de Cuba.

En esta novela, el autor logra una simbiosis perfectamente balanceada entre la historia y la intrahistoria. Si en sus páginas Martina revela sus amores y desamores, tertulias de vals y poesía, domingos de paseos y almuerzos, muertes y partos, encuentros y desencuentros, también nos llegan noticias de hechos históricos, como las muertes de los patriotas Ignacio Agramonte y Carlos Manuel de Céspedes, y el fusilamiento de los estudiantes de Medicina en 1871.

Desde la esquina de Jesús del Monte y la Calzada del Cerro, vemos pasar rumbo al cementerio de Colón, acompañado por el pueblo habanero, el féretro de José de la Luz y Caballero, de quien se comentaba que “era liberal y masón, rebelde al dominio de España y conocido partidario de la abolición de la esclavitud.”

Roberto Méndez ha publicado un abundante número de libros, entre los que se destacan en la ensayística Plácido y el laberinto de la ilustración, Premio Alejo Carpentier (La Habana, Letras Cubanas, 2017). En poesía, Descenso de Alcestes (Casa Vacía, 2024). Y, en la narrativa, Y después de este destierro (Miami, Ediciones Universal, 2023).

En la novela Martina querida se rinde un verdadero homenaje a las mujeres cubanas del siglo xix. Eran los años del romanticismo y esto se refleja acertadamente en el estilo narrativo, otro de los grandes aciertos del autor.

A menudo, los principios de las entradas del personaje en su diario son de una fuerza extraordinaria: “Ayer tuve mi primera discusión con José”, “He asistido a la boda más rara del mundo”, “La guerra no concluye”, y muchos otros ejemplos.

Si Martina querida es una excelente representación de una era pasada, también nos ofrece una mirada oblicua al presente cubano. Más aún, percibo una advertencia para el futuro.

Si no se logra un balance en el campo de las ideas, si no se garantizan las libertades individuales y públicas y, sobre todo, si no se superan los valores machistas y caudillistas en la Isla, veremos a Cuba agonizar para siempre en un mundo de tinieblas y locuras.

Notas:

[1] Está la noche serena, / Murmurar se oye la fuente, / Rueda el aura mansamente / Besando la tierna flor. / La luna desde su trono / Al mundo su luz envía / Llena de melancolía, / De ilusiones y de amor. // Astros miles la rodean, / Y las blancas nubecillas / Vaporosas y sencillas / Cruzando la esfera van. / Del suelo en la verde alfombra / Se ven las gotas brillantes / De rocío, cual diamantes / Que entre esmeraldas están. // Todo está tranquilo y bello, / Tan sólo se escucha el ruido / De algún insecto Escondido / Que entre las yerbas está; / O el melancólico canto / De nocturna y triste ave, / O el suspiro dulce y suave / De fresca brisa al pasar. // ¡Con cuánta gala se ostenta / En mi patria la natura! / ¡Qué noche tan bella y pura…! / Parece un sueño de amor… / Pero de un amor divino; / De un amor casto, inocente, / Cual lo concibe mi mente, / Como de un ángel a Dios. (Una noche de luna, 1847.)

[2] ¿Te vuelves a tu patria, mi Dolores? / ¿Te vuelves, ¡ay!, a respirar su brisa, / A contemplar sus flores, / Sus campos y su cielo; / Vuelves, en fin, con dúlcida sonrisa / A saludar el generoso suelo / Que tuvo la fortuna / De darte en su recinto noble cuna? / ¡Ay!, también yo quisiera / Cual tú surcar los procelosos mares, / Y alivio a mis pesares / Ir a buscar en la feraz ribera / Cuajada de verdura / Do el límpido Almendares / Dulcemente murmura… // Ansío con delirio, Lola mía, / Aspirar otra brisa, y de otras flores / Embriagarme en la célica ambrosía; / Admirar de otro cielo / Los fúlgidos colores; / Y ver si en otro formidable suelo / Hallo los goces que apetece el alma / O puedo al menos disfrutar de calma… // ¡Adoro al Camagüey… porque mi cuna / Sus brisas arrullaron, / Y en su sol, en sus montes, en sus llanos, / Mis primeras miradas se fijaron; / Así es que aunque varia la Fortuna / Me conduzca mañana / Do no escuche del Tínima el murmullo, / Siempre diré con entusiasta orgullo / Que soy camagüeyana! / Mas, ¡ay!, en él he padecido tanto, / Que, aunque tierna lo adoro, / Y aunque al partir vertiera amargo llanto, / Fuera nada mi lloro, / Porque no encierra su recinto extenso / Un lugar que a mi seno lacerado / No le recuerde algún dolor inmenso, / O aquel tiempo pasado / De delirio inocente, / Cuando alegre vivía / Y ante el mundo podía / Feliz y altiva levantar mi frente! // ¡Por eso dentro el pecho / Late mi corazón despedazado! / Y me parece demasiado estrecho / El espacio que miro… / Y ardiente y condensado / ¡Siento me ahoga el aire que respiro! / Y me inclino doliente, / Mustia y descolorida, Al mirar tristemente / Perdidas las más bellas ilusiones / Que halagaron la aurora de mi vida. / Y por eso quisiera en otros climas / Ir a buscar violentas impresiones… / Ya del helado Norte en las regiones / Contemplar de los montes en las cimas / Siempre cubiertas de brillante hielo, / Quebrarse como en ópticos cristales / Los ya débiles rayos / Del Sol que brilla en su brumoso cielo; / O llena de osadía / Subir hasta la cumbre de los Andes, / Por escabrosa vía, / Para sentir con emoción vehemente / Allí, bajo mis pies, tronar las nubes, / Y encima de mi frente, / ¡Sólo mirar el Sol resplandeciente / Y la mansión do cantan los Querubes! // También quisiera del antiguo mundo / Admirar las grandezas… / Ya de pueblos modernos las riquezas, / Ya meditando con pesar profundo, / Entre ruinas y escoria, / De ciudades que fueron, / Cuya opulencia y gloria / La ambición y el orgullo destruyeron; / Y del África ardiente / Atravesar el árido desierto / En cuyo suelo estéril / No vegeta una planta, / Ni halla el pobre viajero medio muerto / De cansancio y de pena, / Y a quien su empresa temeraria espanta, / Un manantial ligero / Que, borbotando entre la seca arena, / ¡Pueda apagar la sed de su garganta! // ¡O, bien surcando los extensos mares / Sobre frágil madero, / Olvidar mis pesares / Al sordo rebramar de Aquilón fiero… / Al retumbar el trueno / Y las olas rugir con furia impía, / Impávida, sin pena ni tristeza, / Tan imponente cuadro admiraría, / Y tétrica armonía, / Bebiendo en el desorden de natura, / En mi plectro a torrentes vertería! // Mas, ¡ah!, ya partes, adorada amiga, / ¡Dios te lleve feliz y te bendiga! / Y también quiera en su bondad inmensa / Permitirme surcar los anchos mares, / Para verte otra vez entre mis brazos. / Y entonces, olvidando mis pesares, / Podremos, mi Dolores, / Vagar unidas, recogiendo flores, / Por la margen del límpido Almendares. (Despedida, A la señorita Doña Dolores Carbonell en su partida a La Habana, 1857)

Discurso en la Universidad de La Habana (Sabatina del 22 de febrero de 1862)

Por Ignacio Agramonte y Loynaz

“El Gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual, no se funda en la justicia y en la razón, sino tan sólo en la fuerza”.