La mayoría de las películas bélicas ignoran el aburrimiento que se instala entre los estallidos de acción. En Vietnam, miles de soldados estadounidenses pasaban semanas, meses o incluso años simplemente esperando. Algunos aguardaban instrucciones de sus superiores; otros, a que llegara el combate. Hugh Penn, un veterano de Vietnam, recordaba que los soldados mataban el tiempo jugando al fútbol americano o bebiendo cerveza, a 1,85 dólares el paquete. Pero el aburrimiento es el enemigo natural del buen comportamiento, y no todos se entregaban a pasatiempos sanos y patrióticos.

Vietnam se encuentra justo al borde de una región del sudeste asiático conocida como el Triángulo Dorado. Esta zona abarca Myanmar, Laos y Tailandia, y fue responsable de la mayor parte del suministro mundial de heroína durante la guerra de Vietnam. La heroína se presenta en distintas calidades, y la mayoría de los laboratorios del Triángulo Dorado producían entonces un producto grumoso y de baja pureza conocido como heroína número 3. En 1971, todo cambió. Los laboratorios invitaron a varios maestros químicos de Hong Kong, que habían perfeccionado un peligroso proceso conocido como precipitación con éter. Comenzaron a producir heroína número 4, con una pureza de hasta el 99%. A medida que el precio del kilo subía de 1.240 a 1.780 dólares, el producto empezó a llegar al sur de Vietnam, donde miles de soldados aburridos esperaban cualquier forma de distracción.

De pronto, la heroína número 4 estaba por todas partes. Adolescentes vendían frascos desde puestos de carretera entre Saigón y la base estadounidense de Long Binh. En las calles de Saigón, los comerciantes metían viales de muestra en los bolsillos de los soldados que pasaban, con la esperanza de que volvieran luego por una segunda dosis. Las criadas que limpiaban los barracones vendían heroína mientras trabajaban. En entrevistas posteriores, el 85% de los soldados repatriados aseguraron que se la habían ofrecido. A uno le ofrecieron heroína nada más bajar del avión que lo llevó a Vietnam. El vendedor —un soldado adicto que regresaba a casa— solo le pidió una muestra de orina para convencer a las autoridades estadounidenses de que estaba limpio.

Pocos de esos soldados habían estado a un kilómetro de la heroína antes de alistarse. Llegaron sanos y dispuestos a luchar, pero pronto comenzaron a desarrollar adicciones a una de las sustancias más potentes del planeta. Al final de la guerra, el 35% de los soldados admitía haber probado la heroína, y el 19% declaraba ser adicto. La pureza del producto era tal que el 54% de quienes la consumieron acabaron desarrollando dependencia, frente al 5-10% de los usuarios de anfetaminas o barbitúricos en Vietnam.

Las noticias sobre la epidemia llegaron a Washington, donde los burócratas se vieron obligados a reaccionar. A comienzos de 1971, el presidente Richard Nixon envió a dos congresistas a Vietnam para evaluar la gravedad del problema: el republicano Robert Steele y el demócrata Morgan Murphy. Rara vez coincidían en algo, pero en esta ocasión ambos estuvieron de acuerdo: era una catástrofe.

Descubrieron que noventa soldados habían muerto por sobredosis de heroína en 1970 y esperaban que la cifra aumentara a finales de 1971. Durante su breve estancia en Saigón, ambos fueron abordados por vendedores de heroína, y quedaron convencidos de que la droga terminaría llegando a Estados Unidos. “La guerra de Vietnam vuelve a casa para atormentarnos —escribieron Steele y Morgan en su informe—. La primera ola de heroína ya está en camino hacia nuestros hijos en los institutos”. El New York Times publicó una fotografía ampliada de Steele sosteniendo un vial de heroína, para mostrar lo fácil que era para los soldados conseguirla. En un editorial, el Times defendía la retirada de todas las tropas estadounidenses de Vietnam “para salvar al país de una epidemia de drogas debilitante”.

El 17 de junio de 1971, durante una rueda de prensa, el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas. Miró a las cámaras con una expresión de solemne determinación y dijo: “El enemigo público número uno en Estados Unidos es el abuso de drogas”.

Nixon y sus asesores estaban preocupados no solo por los soldados adictos en Vietnam, sino también por lo que ocurriría cuando regresaran a casa. ¿Cómo afrontar una repentina oleada de 100.000 heroinómanos? El problema era aún más grave porque la heroína era la droga más insidiosa del mercado.

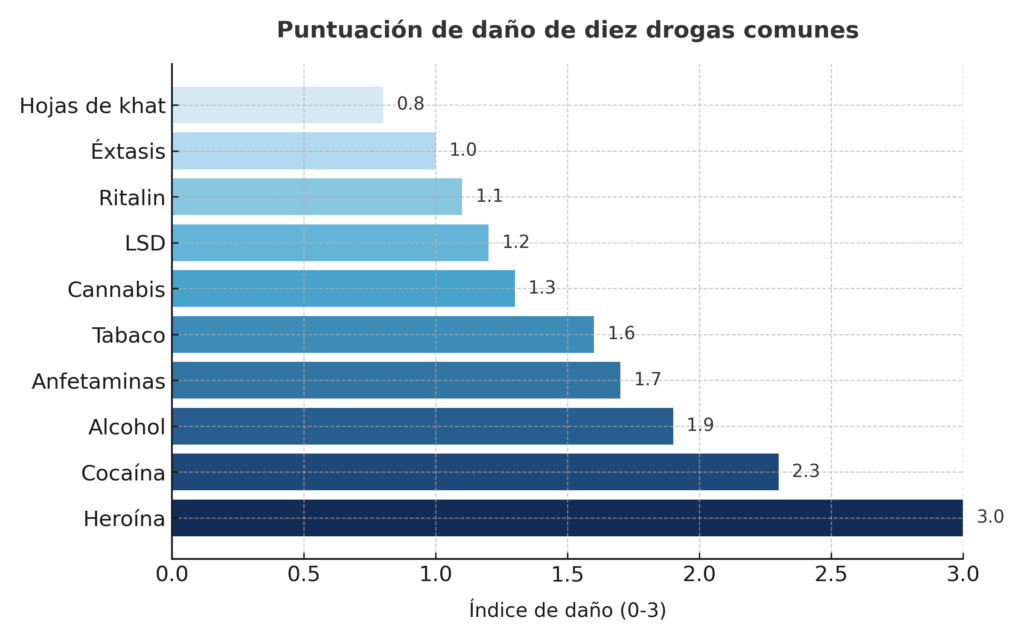

Cuando los investigadores británicos evaluaron los daños provocados por distintas sustancias, la heroína obtuvo la peor puntuación por un amplio margen. En tres escalas —probabilidad de causar daño físico, inducir adicción y generar perjuicio social—, la heroína alcanzó la calificación más alta en todas: tres de tres. Era, con diferencia, la droga más peligrosa y adictiva del mundo.

Era ya bastante difícil desenganchar a un adicto de la heroína, pero el 95% de ellos recaía al menos una vez, incluso después de desintoxicarse. Muy pocos conseguían abandonar el hábito por completo. Nixon tenía motivos para preocuparse. Reunió a un equipo de expertos que dedicó todas sus horas a planificar la llegada de 100.000 nuevos pacientes a rehabilitación. El equipo presidencial decidió que los soldados adictos debían permanecer en Vietnam hasta que estuvieran limpios.

El gobierno adoptó una estrategia de doble frente, reforzando recursos tanto en Vietnam como en Estados Unidos. En Vietnam, el general John Cushman fue el encargado de combatir el consumo de heroína, un problema tan extendido que podía percibirse simplemente caminando por el campamento. Los médicos confirmaban que cientos, si no miles, de hombres eran adictos. Conmocionado por la magnitud del problema, Cushman lanzó una ofensiva. A las 5:30 de una mañana, sorprendió a sus tropas confinándolas en la base durante veinticuatro horas. Todos fueron registrados, y se establecieron clínicas de emergencia para atender a los usuarios durante la desintoxicación. La heroína se volvió tan difícil de conseguir que los desesperados llegaron a pagar cuarenta dólares por vial —frente a los tres dólares que costaba el día anterior—. Al principio, Cushman pareció tomar ventaja: trescientos hombres se entregaron voluntariamente para recibir tratamiento. Pero pocos días después, en cuanto se levantó la restricción de movimiento, el consumo volvió a dispararse. En menos de una semana, la heroína se vendía de nuevo a cuatro dólares el vial, y más de la mitad de los hombres que habían intentado desintoxicarse habían recaído.

En Estados Unidos, el gobierno designó a la investigadora Lee Robins para seguir la evolución de los soldados repatriados. Robins era profesora de psiquiatría y sociología en la Universidad de Washington, en San Luis, donde estudiaba las causas de las epidemias psiquiátricas. Era conocida por su extraordinaria habilidad para formular la pregunta adecuada en el momento oportuno. La gente confiaba en ella, y conseguía que sus interlocutores revelaran información delicada que normalmente preferían callar. El gobierno decidió que era la persona perfecta para entrevistar y supervisar la recuperación de miles de soldados adictos al regresar a casa.

Para Robins, se trataba de una oportunidad única. “Estudiar el consumo de heroína en una población normal altamente expuesta fue algo sin precedentes”, recordaría en 2010, “porque no hay otro lugar en el mundo donde el uso de heroína sea tan común”.

En Estados Unidos, el consumo de heroína era tan infrecuente que una encuesta nacional de 2.400 adultos apenas encontró a 12 personas que la hubieran usado en el último año. Dado que los consumidores de heroína eran escasos tanto a nivel mundial como en el país, la mayor parte de la información disponible provenía de muestras criminales en tratamiento.

Pero cuando Robins empezó a seguir a los veteranos que regresaban, algo la desconcertó. Lo que descubrió no tenía ningún sentido.

Normalmente, solo el 5% de los adictos a la heroína consigue mantenerse limpio; pero Robins descubrió que solo el 5% de los soldados en recuperación recaía.

De algún modo, el 95% logró mantenerse limpio. El público, que esperaba una catástrofe tras la célebre rueda de prensa de Nixon, quedó naturalmente convencido de que Robins ocultaba la verdad. Durante años, Robins tuvo que defender su estudio. Escribió artículos con títulos como “¿Por qué el estudio fue un éxito técnico?” y “Los puntos fuertes del estudio”.

Sus detractores le preguntaban una y otra vez cómo podía estar segura de que los resultados eran precisos y, de serlo, por qué tan pocos soldados habían vuelto a consumir la droga una vez de regreso en casa. Su escepticismo era comprensible. Había sido designada por un presidente asediado que acababa de declarar la guerra contra las drogas, y su informe sugería que estaba ganando terreno. Incluso si Robins hubiera estado por completo al margen de la política, sus resultados eran demasiado buenos para ser ciertos. En el campo de la salud pública, las victorias se miden en reducciones graduales: un 3% menos aquí, un 5% menos allá. Un descenso del 90% en la tasa de recaídas resultaba desmesurado.

Pero Robins había hecho todo correctamente. Su experimento era sólido, y los resultados, reales. El problema era explicar por qué solo el 5% de los soldados estudiados había recaído.

La respuesta, en realidad, se había descubierto más de una década antes, en un laboratorio de neurociencia estadounidense, a unos ocho mil kilómetros de distancia.

Los grandes científicos hacen sus descubrimientos de dos maneras distintas: puliendo poco a poco o revolucionando. El primero erosiona el problema lentamente, como el agua desgasta la roca; el segundo ve lo que nadie más puede ver. Si el ingeniero Peter Milner era un perfeccionista metódico, el psicólogo James Olds era un revolucionario. Juntos formaban un equipo extraordinario. A comienzos de la década de 1950, en un pequeño laboratorio subterráneo repleto de jaulas con ratas y equipos eléctricos, en la Universidad McGill de Montreal, Olds y Milner llevaron a cabo uno de los experimentos más famosos sobre adicción de todos los tiempos. Lo sorprendente es que el experimento no se diseñó para transformar nuestra comprensión de la adicción.

De hecho, habría pasado inadvertido si Olds hubiese hecho bien su trabajo.

Olds y Milner se conocieron en McGill a comienzos de los cincuenta. En muchos sentidos, eran opuestos. La mayor fortaleza de Milner era su conocimiento técnico: lo sabía todo sobre cerebros de rata y corrientes eléctricas. Olds, en cambio, carecía de experiencia, pero rebosaba ideas. Jóvenes investigadores entraban y salían de su laboratorio, atraídos por su carisma y su talento para identificar lo que sería “el próximo gran descubrimiento”.

Bob Wurtz, su primer estudiante de posgrado a finales de los años cincuenta, conocía bien a ambos. Según Wurtz, “Olds no sabía distinguir la parte delantera de la trasera de una rata, y el primer trabajo de Milner fue enseñarle fisiología de ratas”. Pero lo que Olds no tenía en destreza técnica lo compensaba con audacia y visión. “Jim era un científico muy agresivo —dice Wurtz—. Creía en la serendipia: si ves algo interesante, dejas todo lo demás. Cuando él y Milner tropezaban con algo importante, Jim se ocupaba de los medios mientras Milner seguía trabajando en el laboratorio”.

Gary Aston-Jones, otro de sus alumnos, lo recordaba del mismo modo. “Olds se centraba en las grandes preguntas. Siempre fue más conceptual que técnico. Cuando intentábamos entender cómo una mosca de la fruta aprendía del mundo, Olds se arrodillaba en el suelo y fingía ser una mosca”. Milner jamás habría abordado un problema así. Aryeh Routtenberg, un tercer alumno, decía que “Milner era como la otra cara de Olds. Era callado, humilde, reservado, mientras que Olds proclamaba: ‘¡Hemos hecho un gran descubrimiento!’”.

Durante décadas, los expertos habían supuesto que los adictos —bebedores de láudano, consumidores de té de adormidera, dependientes de opiáceos— estaban predispuestos a ello, de algún modo mal cableados. Olds y Milner fueron de los primeros en poner esa idea patas arriba, al sugerir que, bajo las circunstancias adecuadas, cualquiera de nosotros podía volverse adicto.

Su mayor descubrimiento comenzó de forma modesta. Olds y Milner trataban de demostrar que las ratas correrían hasta el extremo opuesto de sus jaulas cada vez que una corriente eléctrica sacudiera sus diminutos cerebros. Los investigadores implantaron una pequeña sonda que descargaba un impulso eléctrico en el cerebro de cada rata cuando esta presionaba una barra metálica. Para su sorpresa, en lugar de huir, la Rata n.º 34 se lanzó repetidamente hacia la barra y la presionó una y otra vez. En vez de temer las descargas, como habían hecho tantas otras antes, esta rata parecía buscarlas con ahínco. Los científicos la observaron mientras presionaba la barra más de siete mil veces en doce horas —una vez cada cinco segundos, sin descanso—. Como un corredor de ultramaratón que delirante se niega a detenerse ni a comer ni a beber, la rata ignoró un pequeño recipiente con agua y una bandeja de comida. Solo tenía ojos para la barra. Doce horas después de iniciado el experimento, la Rata n.º 34 murió de agotamiento.

Al principio, Olds y Milner estaban desconcertados. Si todas las demás ratas evitaban las descargas, ¿por qué esta hacía lo contrario? Tal vez su cerebro tuviera algún daño. Milner estaba dispuesto a repetir la prueba con otro animal cuando Olds hizo una audaz sugerencia. Olds, que antes se había arrastrado por el suelo para imaginar cómo percibe el mundo una mosca de la fruta, intentó ahora meterse en la mente de una rata. Al observar detenidamente el comportamiento del animal, llegó a la conclusión de que la rata disfrutaba de las descargas. No es que buscara el dolor, sino que las descargas le producían placer. “El genio de Jim Olds fue que tenía la mente lo bastante abierta —y estaba lo bastante loco— como para pensar que el animal disfrutaba de ser electrocutado”, recordaba Aston-Jones. “En aquel tiempo nadie imaginaba que la estimulación eléctrica del cerebro pudiera ser placentera, pero Olds fue lo bastante audaz como para pensar que el animal lo estaba pasando bien”.

Olds investigó más a fondo. Extrajo la sonda del cerebro de la rata y advirtió que estaba doblada. “Olds había apuntado al mesencéfalo, pero la sonda se desvió hacia el septo de la rata”, explicaba Aston-Jones. Una fracción de pulgada marcaba la diferencia entre el placer y la incomodidad. Olds empezó a llamar a esa zona del cerebro el “centro del placer”, un término simplista pero eficaz para describir la euforia que sienten las ratas —y también los perros, cabras, monos e incluso los humanos— cuando se estimula esa región. Años más tarde, el neurocientífico Robert Heath introdujo un electrodo en el centro del placer de una mujer deprimida, y ella comenzó a reír. Cuando él le preguntó por qué reía, ella no supo explicarlo, pero le dijo que se sentía feliz por primera vez en mucho tiempo. En cuanto Heath retiró el electrodo, la sonrisa desapareció. Volvió a sentirse deprimida, y lo peor era que ahora sabía lo que era sentirse feliz. Deseaba más que nada que el electrodo permaneciera implantado, enviando descargas regulares como un pequeño marcapasos del placer. Igual que Olds y Milner antes que él, Heath había demostrado cuán adictiva podía ser la euforia.

Tras la muerte de la Rata n.º 34, Olds y Milner descubrieron el mismo comportamiento adictivo cuando estimularon el centro del placer de otras ratas. Estas también ignoraban la comida y el agua mientras presionaban la pequeña barra una y otra vez. Aryeh Routtenberg participó en algunos de esos experimentos posteriores y recordaba que las ratas se comportaban como auténticas adictas. Las ratas que presionaban la barra no eran diferentes de aquellas a las que se les inyectaban directamente sustancias adictivas en el cerebro. “Les administramos todo tipo de drogas que producen bienestar —anfetaminas, clorpromazina, inhibidores de la monoaminooxidasa— y se comportaban igual que las ratas que se autoestimulaban”, contaba Routtenberg. Recordaba especialmente un experimento que demostraba el poder del centro del placer:

Una de las ventajas de ser profesor es que puedes estudiar lo que quieras. Quise ver qué ocurría si emborrachaba a las ratas que presionaban la barra. Les inyecté el equivalente alcohólico a un almuerzo de tres martinis, y las ratas simplemente se desplomaron. Las levantamos —como quien arrastra a un borracho fuera de un bar— y las guiamos hasta la barra metálica. Las dejamos de modo que sus cabezas rozaran la barra, que descargaba una corriente en sus cerebros. En cuestión de segundos, las ratas comenzaron a presionar la barra una y otra vez. Hacía un minuto estaban catatónicas, y ahora parecían absolutamente normales. Después de diez o quince minutos, desactivamos las descargas y las ratas volvieron a caer en el sopor.

No era la única razón por la que los investigadores veían en ellas pequeñas adictas. Mostraban la misma inquietud que los drogadictos humanos entre dosis. Cuando los científicos les impedían autoadministrarse más de una descarga cada pocos minutos, las ratas se ponían a beber enormes cantidades de agua para matar el tiempo. “En cuanto se detenía la recompensa, bebían como locas”, recordaba Routtenberg. “Entre sesión y sesión experimental, volvía al laboratorio y las encontraba completamente hinchadas. Era como si hicieran cualquier cosa para llenar el tiempo hasta la siguiente recompensa. La gratificación era tan intensa que necesitaban una forma de soportar la espera hasta la próxima”.

Los experimentos se hicieron conocidos, y los investigadores comenzaron a oír rumores. “Oímos que el ejército estaba entrenando cabras”, contaba Bob Wurtz. “Las guiaban para que llevaran munición a los soldados o incluso para que transportaran bombas al enemigo”. Los soldados podían hacer que las cabras avanzaran en una dirección concreta aplicando o suspendiendo las descargas en el centro del placer.

Aquella investigación transformó la manera en que expertos como Wurtz, Aston-Jones y Routtenberg comprendían la adicción. Olds y Milner habían creído al principio que la Rata n.º 34 estaba predispuesta a ser adicta. Supusieron que un defecto en su cableado interno la había llevado a anteponer la estimulación eléctrica a todo lo demás —comida, agua e incluso la vida—. Pero, siguiendo la intuición de Olds, se dieron cuenta de que no había nada anómalo en ella. No era adicta por naturaleza: simplemente fue una rata desafortunada, en el lugar equivocado y en el momento equivocado.

Esa fue una de las grandes lecciones del experimento de Olds y Milner. La Rata n.º 34 se comportaba como una adicta incurable, pero eso no significaba que su cerebro tuviera algún fallo. Como los soldados en Vietnam, era una víctima de las circunstancias. Simplemente reaccionaba como cualquier otra rata lo habría hecho cuando una sonda estimulaba su centro del placer.

Routtenberg empezó a preguntarse si aquello podía decirnos algo sobre la adicción en los humanos. Tal vez cualquiera pudiera caer en el abismo, como la Rata n.º 34. “Empezamos a pensar en la adicción como una forma de aprendizaje. Se puede entender la adicción como parte de la memoria”, decía Routtenberg. Los adictos no eran más que personas que habían aprendido a asociar una conducta con un resultado placentero. Para la Rata n.º 34, esa conducta era la estimulación de su centro del placer; para un adicto a la heroína, el torrente de placer que sigue a una nueva dosis.

Para medir la relación entre adicción y memoria, Routtenberg visitó una tienda de animales y compró una mona ardilla a la que llamó Cleopatra. Los comités de ética no eran entonces tan estrictos como hoy. “Tenía mi propio laboratorio, así que podía hacer lo que quisiera. La operé y le coloqué electrodos en los sistemas de recompensa de su cerebro. Nunca antes se había hecho algo así con un mono”. Routtenberg colocó a Cleopatra en una jaula frente a dos barras metálicas: una enviaba corriente a su centro del placer y la otra liberaba comida. Al principio, Cleopatra presionaba ambas barras al azar, pero pronto comenzó a comportarse como la Rata n.º 34, ignorando la barra de la comida y presionando la de las descargas una y otra vez. Olds vio lo que Routtenberg había logrado y se mostró encantado. “Bajó al laboratorio con un amigo, un investigador de primera línea de Johns Hopkins, y le mostró lo que hacía Cleopatra —recordaba Routtenberg—. Fue uno de los días más orgullosos de mi vida”.

Más tarde, Routtenberg sacaba a Cleopatra de la jaula durante horas o incluso días. Fuera de la jaula, se desintoxicaba, recuperando la salud que tenía al llegar. Pero en cuanto la devolvía al recinto, volvía a presionar la barra con frenesí. Incluso cuando la barra se retiró de la jaula, Cleopatra se situaba donde antes había estado. Tal como Routtenberg había sospechado, la adicción de Cleopatra había dejado una profunda huella en su memoria a largo plazo.

El laboratorio de Jim Olds contenía la respuesta al enigma de Lee Robins. La razón por la que los veteranos de Vietnam lograron liberarse de su adicción a la heroína fue que también habían escapado de las circunstancias que los habían atrapado. Lo mismo ocurrió con Cleopatra, la mona ardilla de Aryeh Routtenberg, que era una adicta total dentro de su jaula. Golpeaba una y otra vez la barra metálica que enviaba descargas a su centro del placer. Ignoraba la comida y el agua. Aquella jaula era para Cleopatra lo que Vietnam fue para los soldados aburridos que desarrollaron el gusto por la heroína. Cleopatra estaba sana hasta que llegó al laboratorio; cuando Routtenberg la sacaba de la jaula, recuperaba la salud. Pero al volver a entrar, la adicción regresaba con furia.

Cleopatra volvía una y otra vez a su jaula, pero pocos de aquellos soldados regresaron a Vietnam. Al volver a casa, se encontraron con una vida completamente distinta. No quedaban rastros de la jungla, del bochorno húmedo de Saigón, del traqueteo de los disparos ni del batir de las hélices de los helicópteros. En su lugar, hacían la compra, volvían al trabajo, soportaban la monotonía de los suburbios y disfrutaban del placer de una comida casera. Tanto Cleopatra como los soldados demostraron que Routtenberg tenía razón: la adicción se incrusta en la memoria. Para Cleopatra, la jaula era un detonante; la transportaba al tiempo en que había sido adicta, y no podía evitar recaer en los viejos hábitos. Los veteranos de Vietnam, en cambio, nunca volvieron a enfrentarse a esos recuerdos, porque al abandonar Vietnam se habían librado también de los estímulos asociados al acto de inyectarse.

Por eso la mayoría de los consumidores de heroína tienen tantas dificultades para mantenerse limpios. Como Cleopatra, regresan una y otra vez a la escena del crimen. Ven a los mismos amigos que les recuerdan sus días de adicción; viven en las mismas casas, caminan por los mismos barrios. Nada cambia cuando dejan la droga, salvo que, en lugar de ceder a la adicción, ahora luchan contra ella a diario. Por eso la tentación es tan grande. ¿Qué otra cosa pueden hacer cuando cada imagen, olor o sonido reaviva el instante de éxtasis que sigue a una dosis?

Isaac Vaisberg, un antiguo adicto a los videojuegos, conoce bien el peligro de volver a la escena del crimen. Nada en su apariencia lo señalaba como un candidato natural a la adicción. Nació en Venezuela en 1992, hijo de una madre cariñosa y de un padre sobrecargado de trabajo pero atento. Cuando Isaac era niño, sus padres se divorciaron y él se mudó a Miami con su madre. Su padre permaneció en Venezuela, aunque hablaban con frecuencia, y él lo visitaba siempre que no tenía clases. Sus calificaciones eran excelentes: rara vez bajaban de una A. Al final de su penúltimo año de secundaria, obtuvo 2200 puntos de un máximo de 2400 en los exámenes SAT, lo que lo situó en el 1% superior de todos los estudiantes de Estados Unidos. Fue admitido en Worcester Academy, uno de los internados más competitivos del país, no muy lejos de Boston, y más tarde en American University, en Washington D.C. Isaac no era solo un buen estudiante: también era deportista. Worcester le concedió una beca de fútbol americano, y llegó en excelente forma física, dispuesto a jugar como linebacker titular.

Por desgracia, esa es solo la mitad de la historia. Isaac se sentía solo. “Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño, y acabé haciendo un constante ping-pong entre Estados Unidos y Venezuela. Por eso aprendí a hacer amigos nuevos con facilidad, pero no a establecer relaciones profundas”. En lugar de eso, los encontró en Internet.

Cuando tenía catorce años, Isaac empezó a jugar a World of Warcraft. WoW resulta adictivo por varias razones, pero él encontró irresistible su dimensión social. Como muchos jugadores, se unió a un guild, un pequeño grupo de usuarios que comparten recursos y chatean con frecuencia en salas privadas. Los compañeros de su guild se convirtieron en sus amigos más cercanos, y esa amistad terminó por reemplazar las relaciones significativas que le faltaban en el mundo real.

El primer episodio peligroso de Isaac comenzó durante su penúltimo año de secundaria. “Había empezado y dejado World of Warcraft muchas veces, pero esta vez se convirtió en mi única forma de socializar y en mi única vía de escape. Recibía una pequeña descarga de dopamina cada noche, y eso me ayudaba a sobrellevar la ansiedad”. Dejó de dormir, sus notas se desplomaron y empezó a sentirse físicamente enfermo cuando su madre insistía en que fuera al colegio. “Me descontrolaba y tenía ataques de pánico. Al subirme al coche por la mañana me daban náuseas. En cuanto sabía que no tenía que ir a clase, los síntomas desaparecían”. Finalmente se recuperó de aquella primera crisis, y al final de ese curso obtuvo resultados tan buenos que sacó una puntuación excelente en los exámenes SAT.

Su segunda recaída comenzó un par de meses después, ya en Worcester Academy. Solo en su habitación del internado, sin supervisión, volvió a unirse a su antiguo guild y reavivó las amistades virtuales del año anterior. Pronto se convirtió otra vez en una obsesión. “Cuando llegué a Worcester Academy pesaba unos ochenta y cinco kilos. Estaba en forma y jugaba al fútbol americano. Al final del primer semestre pesaba unos ciento seis. Perdí una cantidad considerable de cabello, dejé el equipo y tenía calificaciones de C en todas las asignaturas”. Aun así, Isaac demostró ser resistente: consiguió terminar el último curso y ser admitido en American University. En ese momento seguía creyendo que aquellos episodios eran simples accidentes. No le preocupaba que su adicción lo siguiera a la universidad.

Su primer semestre en American fue un éxito: sacó buenas notas y se mantuvo sano y en forma. Pero en el segundo semestre empezó a sentirse estresado. Decidió jugar “solo un poco” a WoW para relajarse, y acabó suspendiendo todas las asignaturas del semestre. Su expediente académico se convirtió en una montaña rusa de A y F, y su madre, alarmada, se presentó sin avisar con un folleto del centro de rehabilitación reSTART, situado en las afueras de Seattle. Isaac aceptó ingresar en el programa residencial, aunque antes se conectó a su cuenta de WoW para avisar a sus compañeros de que estaría un tiempo desconectado.

reSTART es el primer centro del mundo dedicado al tratamiento de la adicción a los videojuegos y a Internet. Sus fundadores comprendieron que el uso de Internet es distinto de la adicción a sustancias, porque resulta casi imposible reinsertarse en la sociedad sin conectarse. Uno puede trabajar, pagar sus facturas y comunicarse sin recurrir a las drogas o al alcohol, pero no sin usar Internet. Siguiendo una lógica similar a la del movimiento ecologista, el centro se propuso enseñar a los pacientes a usar Internet de manera “sostenible”, en lugar de animarlos a evitarlo por completo.

Isaac comenzó su programa de seis semanas con entusiasmo: hizo amigos, pintó, recorrió los espectaculares senderos que rodeaban el centro y recuperó fuerzas en su gimnasio. Estableció lazos estrechos con algunos mentores, que le explicaron que WoW le había proporcionado una ilusión de control sobre su vida. Fuera del juego, su mundo se desmoronaba, pero eso parecía importarle cada vez menos a medida que conquistaba una misión tras otra. Pese a los avances, a veces se sentía frustrado. Aunque reSTART le había ayudado, Isaac consideraba su estancia allí un obstáculo que le impedía terminar la universidad y avanzar hacia una etapa más sana y autónoma. No podía considerarse “curado” hasta volver a asentarse en el mundo real. Aunque llegó a comprar un billete de avión a Washington D.C., finalmente se quedó y completó las seis semanas del programa.

Entonces Isaac cometió su mayor error. “Terminé el resto del programa, el pecho en alto, un poco más confiado en lo que hacía. Pero cuando llegó el momento de presentar mi plan de equilibrio vital al final del tratamiento, todos coincidieron en criticar una sola cosa: mi decisión de volver a Washington D. C”. Isaac lo describe con el lenguaje propio de un jugador experimentado: “Sentía que no podía dejar algo sin conquistar. No podía marcharme de American University sin mi título; simplemente no iba a pasar. Decidí volver al este, contra las recomendaciones médicas”.

La experiencia de Isaac fue distinta a la de los veteranos de Vietnam estudiados por Lee Robins. En lugar de escapar para siempre del contexto de su adicción, regresó a D. C. Durante dos o tres meses, todo marchó bien. Consiguió trabajo como tutor de matemáticas, ganaba buen dinero y su orientador le permitió reincorporarse a American University. Todo parecía mejorar… hasta que dejó de hacerlo.

Isaac me contó que el momento más peligroso para un adicto es aquel en que las cosas van tan bien que uno cree haber dejado la adicción atrás para siempre. “Te convences de que estás curado, así que crees que puedes volver a hacer lo mismo de antes. Bajé la guardia, y un amigo me mandó un mensaje: ‘Oye, ¿quieres jugar un rato con nosotros?’. Y yo respondí: ‘Claro, ¿por qué no?’”.

Era jueves, 21 de febrero de 2013. Isaac recuerda la fecha con precisión porque se grabó para siempre en su memoria. Dos días después debía dar una clase particular a un chico que tenía examen de álgebra, pero no se presentó. Tampoco fue a clase el lunes, y luego pasó cinco semanas encerrado en su apartamento. No salió ni una sola vez ni se duchó. A cambio de una pequeña propina, el portero le subía la comida que pedía por teléfono. Su habitación empezó a oler mal, y los envases vacíos se amontonaban en torno a su escritorio. Jugaba veinte horas al día y se desplomaba, aturdido, durante unas pocas horas de sueño antes de volver al juego en cuanto despertaba. Completaba misión tras misión, chateaba con sus compañeros de guild durante días y perdió todo contacto con el mundo exterior. Las cinco semanas pasaron volando. Ignoró ciento cuarenta y dos llamadas telefónicas —otro número que, dice, jamás podrá olvidar—, pero por alguna razón que aún no logra explicarse, decidió contestar la llamada número ciento cuarenta y tres. Era su madre, que le anunciaba que iría a visitarlo en dos días.

Tras una última maratón de juego, decidió limpiar el apartamento y darse una ducha. Aquel fue su “momento de tocar fondo”. Se sintió horrorizado al mirarse en el espejo. Había engordado más de veintisiete kilos, tenía el pelo grasiento y la ropa sucia. Describió una imagen recurrente que, incluso dieciocho meses después, seguía emocionándolo hasta las lágrimas:

Cuando yo era niño, mi padre no tenía mucho dinero. Montó su propio negocio, salía de casa a las cinco de la mañana y regresaba alrededor de las nueve de la noche. Pero siempre volvía contento. Al llegar me daba un gran abrazo, se servía un vasito de whisky, se sentaba en su sillón junto a la ventana y la abría para disfrutar de la brisa. Y al día siguiente volvía a hacerlo, una y otra vez.

Tenía esta imagen de él entrando en mi apartamento, sirviéndose un vasito de whisky, sentándose en su sillón… y llorando. Nunca había visto llorar a mi padre. Siempre iba con el pecho erguido, siempre fuerte. Y me lo imaginé llorando en su sillón, preguntándose en qué había fallado conmigo. Me duele incluso hablar de ello. Sentía una punzada ardiente en el pecho al pensar que pudiera sentirse así por mi cagada.

Isaac llevó a su madre a cenar, y allí se derrumbó. Le confesó que había recaído y que necesitaba volver a intentar el programa de reSTART, pero esta vez con una actitud diferente. Le prometió que no volvería a Washington D. C., y que, una vez terminadas las seis semanas del programa residencial, se inscribiría en un programa ambulatorio de seguimiento de siete meses.

Cumplió su palabra. Participó con entrega en el programa residencial y se sintió reconfortado al saber que el programa ambulatorio le ofrecería apoyo adicional mientras se acostumbraba a vivir y trabajar fuera del centro. Ese programa marcó la diferencia. Como otros pacientes externos, Isaac pasaba entre veinte y treinta horas por semana en el centro, mientras trabajaba a tiempo parcial. Vivía con varios exresidentes, que se apoyaban mutuamente y vigilaban que ninguno recayera.

Isaac decidió quedarse a vivir en el área de Seattle, cerca de reSTART. Visita el centro con frecuencia, pero ahora dedica la mayor parte de su tiempo a dirigir un gimnasio de CrossFit. En abril de 2015 compró el gimnasio a sus antiguos propietarios, y tras apenas cuatro meses al frente, el número de socios se triplicó. El gimnasio le ofrece una forma saludable de satisfacer sus necesidades psicológicas: tiene muchos amigos, se mantiene activo y en forma, y se fija metas empresariales que lo mantienen motivado.

Isaac Vaisberg, al igual que Robins, Milner, Olds y sus discípulos, enseñó al mundo una lección profunda sobre la adicción y sus víctimas: hay mucho más en ella que una personalidad adictiva. Los adictos no son simplemente individuos más débiles que los demás, ni moralmente corruptos frente a los virtuosos. En realidad, muchos —si no la mayoría— son simplemente personas desafortunadas.

La ubicación no es el único factor que influye en las posibilidades de volverse adicto, pero desempeña un papel mucho más importante de lo que los científicos pensaban. La genética y la biología importan, desde luego, pero llevamos décadas reconociendo su influencia. Lo nuevo —lo que solo empezó a entenderse en los años sesenta y setenta— es que la adicción también depende del entorno. Incluso los más firmes entre nosotros —como aquellos jóvenes soldados libres de adicciones al partir hacia Vietnam— pueden caer cuando se encuentran en el entorno equivocado. Y hasta los más decididos en su recuperación corren el riesgo de recaer cuando regresan a los lugares y las personas que evocan la droga.

El tiempo ha dejado en ridículo a los expertos que creían que la adicción estaba reservada a una minoría desgraciada, porque hoy, como Isaac Vaisberg, decenas de millones de personas en el mundo desarrollado muestran una o más adicciones conductuales. El concepto mismo era ajeno a Olds y Milner en los años cincuenta, y también a Robins en los setenta. La gente se volvía adicta a sustancias, no a comportamientos. Las sensaciones que podían derivarse de una conducta nunca alcanzarían, se pensaba, la euforia de la heroína inyectada. Pero del mismo modo que las drogas se han vuelto más potentes con el tiempo, también lo ha hecho la intensidad del placer derivado del comportamiento adictivo. Los diseñadores de productos son hoy más inteligentes que nunca: saben cómo pulsar nuestros botones y cómo fomentar que usemos sus creaciones no una, sino infinitas veces. Los lugares de trabajo nos tientan con recompensas siempre al alcance de la mano: el próximo ascenso, el siguiente bono de ventas, el logro que parece estar a un paso.

Y como el Ratón nº 34, que aporreaba la barra en su jaula, nuestros cerebros despliegan una ráfaga de actividad eléctrica cuando nos entregamos a un comportamiento adictivo. Durante décadas, los investigadores creyeron que esa actividad era la raíz de la adicción: bastaba con reproducir los patrones cerebrales adecuados para crear un adicto. Pero la biología de la adicción es mucho más compleja que la simple estimulación de un grupo de neuronas. La adicción —como lo fue para Isaac Vaisberg, para los veteranos de Vietnam y para el Ratón nº 34— consiste en aprender que el estímulo adictivo —un juego, un lugar asociado a la heroína o una pequeña barra metálica— alivia la soledad, el desarraigo y la angustia.

* Sobre el autor:

Adam Alter es profesor de marketing en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York, con nombramiento conjunto en Psicología. Su investigación explora el juicio y la toma de decisiones, la economía del comportamiento y los efectos de la tecnología en la atención y la adicción. Es autor de Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked (2017), Drunk Tank Pink (2013) y Anatomy of a Breakthrough (2023). Colabora habitualmente en medios como The New York Times, The Atlantic y The Washington Post, y ha ofrecido una popular charla TED.

© Imagen de portada: Serie Sur-Fake de Antoine Geiger.

* Fuente: “The Addict in All of Us”, capítulo del libro Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked (2017), de Adam Alter.