El miércoles 2 de julio el jefe del Departamento de Estudios Sociorreligiosos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), adscrito a la Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas del CITMA[1], se presentó en la vivienda de la antropóloga Jenny Victoria Pantoja Torres para informarle de su veto en el XI Encuentro Internacional de Estudios Sociorreligiosos, a celebrarse del 15 al 18 de este mes en la Universidad de La Habana como sede principal.

Cartel principal del evento (2025). Fuente: Facebook-CIPS.

La historiadora es una estudiosa de larga data en temas asociados a la religiosidad popular y sus implementaciones sociales, abarcando desde las redes familiares y desarrollos locales hasta los anclajes jurídicos e institucionales posibles en el contexto cubano. Su currículo contempla vínculos laborales o de colaboración externa con los centros estatales e instituciones religiosas que basan su encargo social en esta línea de investigación, estableciendo sólidas relaciones de intercambio científico con los colegas y practicantes radicados en ellas.

Cancelada en su práctica magisterial, ahora lo es en el espacio del concierto científico nacional. Intentando aquilatar la envergadura de este acto de censura, entendido desde el patrón autoritario que define a la academia cubana, los observatorios de Libertad Académica (OLA) y de Derechos Culturales (ODC) conversan con Jenny Pantoja sobre la libertad intelectual en Cuba y el doble estándar de la academia internacional.

¿Cómo te encuentras después de lo ocurrido? ¿Lo esperabas?

Realmente me siento bastante mal, un poco lo esperaba, a pesar de haber sido oficialmente aceptada. Quizás fue ingenuidad de mi parte, pero tampoco lo pensé así, quizás esperaba que hablaran conmigo, que me preguntasen de qué iba el trabajo, qué iba a plantear, lo cual hubiera sido también indignante, pero en menor medida.

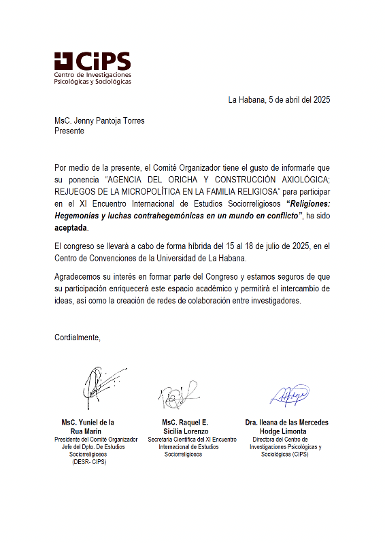

Documento de aceptación de la ponencia de Jenny Pantoja (2025). Fuente: Cortesía de la entrevistada.

Yo llevo participando en los eventos del CIPS desde el 2013, presencialmente. En el 2010 presenté un trabajo que fue publicado por ellos, aunque no estuve directamente. Tengo, digamos que tenía, relaciones cercanas con muchos de sus investigadores, habíamos colaborado profesionalmente y realmente decir que lo esperaba 100 %, no, no lo esperaba.

Había señales, cuestiones que sugerían que podía pasar. Yo me siento bastante mal, precisamente porque he tenido relaciones muy cercanas con una institución donde he pasado cursos, postgrados; incluso, pasé un diplomado en Filosofía antes de estar trabajando en el Instituto Cubano de Antropología (ICAN). Además, considero que es un centro que a pesar de las limitaciones tiene todo un historial importante, para mí ha sido demoledor. Lo que ha ocurrido da la medida de que las puertas se cierran totalmente, porque si bien yo me fui del ICAN en el 2023 y luego la Seguridad del Estado me sacó de la universidad, me dije: no importa, sigo participando en eventos, sigo haciendo investigación y mostrando resultados asociados, y bueno, no, no va a poder ser.

Igual, depresión aparte, luego ya me levanto, me sentí bastante mal unos días, pero después del domingo en la noche recomencé a escribir. Yo digo que cuando se cierra una puerta se abren otras, a veces múltiples. Estoy acostumbrada, es seguir trabajando.

Tu ponencia: “Agencia del oricha y construcción axiológica; rejuegos de la micropolítica en la familia religiosa”, de qué modo se insertaba en el Encuentro.

Mi ponencia está insertada en el Grupo de Trabajo Religión y Sociedad, el evento tiene un eje central, pero no necesariamente todas las ponencias se rigen por él, en el caso de la mía sí. El Grupo está coordinado por Raquel Sicilia, y tiene que ver con la relación entre cambios sociales y dinámica religiosa, fundamentalmente.

Este trabajo se enmarca en un estudio que parte de los rituales de Ocha, y de una cuestión compleja que es la agencia oricha. Es decir, los orichas devienen en agentes sociales por la potestad de decisión que le otorgan los religiosos, el practicante hace lo que el oricha manda a través del Itá o de los sistemas interpretativos, conocidos comúnmente como oráculos (definición con la cual discrepo). Se trata de sistemas interpretativos-prescriptivos, y a partir de eso se analiza cómo el oricha deviene en agente social con plenitud de agencia, convertido en un ser social que determina comportamientos y edifica una base axiológica, un proceso ético que lo es también de relaciones entre las personas con el oricha y entre los integrantes de la unidad familiar. La investigación está más circunscrita al estudio de las dinámicas de micropolítica de grupo, para desde ahí indagar en el desarrollo de las interacciones religiosas dentro de la familia de Ocha, dentro de un Ilé-Ocha, sobre todo de los considerados cabildos, tanto los fundacionales como los que propiamente no lo son y conforman familias religiosas amplias, extendidas, a veces con muchos de sus componentes ubicados fuera de Cuba.

Entonces, yo redefino lo que es Ocha-Ifá teniendo en cuenta la importancia de esta agencia oricha y cómo a partir de ella se dinamizan, se plantean relaciones dentro del grupo donde hay luchas por liderazgo, por abarcar mayor campo religioso y, con ello, mayor poder adquisitivo (económico). Todo eso va siendo una construcción de sentido, de mentalidad que se mueve a partir de lo que las personas depositan en el oricha como agente. Principalmente con estas dos cuestiones: agencia y micropolítica de los grupos, este estudio focaliza en la existencia de luchas de poder entre las familias religiosas porque a mí siempre me ha molestado que los investigadores de Ocha-Ifá presentan este universo como un lugar paradisíaco, idílico, maravilloso, donde las relaciones son súper fraternales cuando todos sabemos que no es así; hay discrepancias, rupturas, grandes desacuerdos, abismos y divisiones como en cualquier grupo social, debe abordarse científicamente desde dónde viene y cómo se va articulando y cimentando toda esa construcción de sentido.

Todo esto indudablemente tiene un soporte, mi trabajo se queda, en un primer momento, dentro de la familia religiosa y la cuestión de las relaciones intrafamiliares, pero a partir de ahí se va haciendo toda una construcción de una mentalidad de época que realmente no rompe con esquemas de hegemonía y subordinación, sino todo lo contrario. Ahí se inserta dentro de este evento que está dedicado a la hegemonía y a las luchas contrahegemónicas, partiendo de que siempre se ha visto esta práctica como un sitio de resistencia, y lo es, pero en las dinámicas que se establecen entre el líder o padrino/a y los ahijados, o entre los mismos miembros de una familia, subsisten patrones de subordinación que son totalmente coloniales. Tanto en las pautas éticas como estéticas pervive mucho de la mentalidad colonial y de súbdito, y eso creo que es importante verlo desde otra perspectiva que es desde donde yo lo analizo para entender, por ejemplo, cómo entre las personas comunes, los ciudadanos, no está arraigado el ser contrahegemónico, contestatario, no subordinado. Inicio centrándome en la familia, para luego, en otro trabajo, llevarlo a la influencia de esto en la sociedad. Ahora se trata de ese primer acercamiento para deconstruir esa idea de que son los Ilé-Ocha o la casa de santo un foco de resistencia a ultranza. La ponencia habla de cómo se establecen esas relaciones entre las personas, y entre estas y los orichas.

En realidad, no me dieron razones, no me dijeron “es por esto que no vas al evento”, aunque todos sabemos las que son. Mirándolo capciosamente, este trabajo pudiera cuestionarse en el orden político porque en el fondo está la incidencia de esta dinámica grupal en la sociedad, ahora no me daba el tiempo para desmenuzar toda la complejidad de cómo se mueve y se construye una mentalidad y un comportamiento, de cómo se mantiene todo un carácter subordinado dentro de la práctica de la familia de Ocha y su trascendencia más allá de ese núcleo humano. Si lo hubiese llevado a la sociedad, mirándolo desde la posición de los investigadores del CIPS, subordinados a la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), pues sí, claro que es un trabajo cuestionador, pero en realidad es un acercamiento preliminar a la reproducción de la mentalidad colonial que sigue y se perpetúa en la propia estructura de la familia religiosa. Esa sería la conclusión, todavía no lo estoy estudiando a la escala de toda la sociedad.

Cuando me dicen: “me leí tu trabajo y no tiene nada”, yo siempre me pregunto y caigo en la trampa, no, mi trabajo no tiene nada político, nada en contra del sistema. Cada día estoy más convencida de la máxima aristotélica que establece que el ser humano es un ser político, la política está en todas partes. A cualquier investigación científica se le puede sacar una lasca en el sentido político de la palabra porque la política rige toda nuestra vida, absolutamente. Uno cae en ese juego al pensar “mi trabajo no tiene nada”, no tengo por qué excusarme.

Me he sentido mal como reacción a lo que considero un atropello a mis derechos a participar en un evento, aunque ellos puedan alegar que como administradores u organizadores los asiste la facultad de aceptar o invitar a quien quieran, pero en realidad me conocen, hay precedente, saben cómo ha sido mi trabajo y que tengo soporte teórico avalado por un trabajo de campo. En fin, uno cae en rejuegos inconscientemente, incluso cuando me lo vienen a comunicar a mi casa pensé que si hubiera sido el otro trabajo con el que participé en noviembre de 2023 en el encuentro del 40 aniversario del Centro, donde sí hay un análisis sobre cómo la política, en el orden de la historia de Cuba, incidió en avances, expansiones, invisibilidades y retrocesos de la práctica de Osha. Pero eso también es un rejuego de uno mismo porque se vea que mi trabajo está correcto según paradigmas no científicos, porque realmente es para decirle ahí mismo: bueno chico, no tengo nada que decir, no participo y ya.

Yo, hoy por hoy, digo que, a cualquier trabajo, en cualquier lugar del mundo, usted le puede atribuir un matiz político, en ciencias sociales todo lo conlleva porque la política atraviesa toda la sociedad. Evidentemente es lo que pasó, es una cuestión contra mi persona por mi posición política, solo un ejercicio de exclusión.

Jenny Pantoja durante la protesta cívica de los días 18 de cada mes. Fuente: Facebook-Jenny Pantoja.

¿Desde cuándo investigas la Regla de Ocha?

Desde el 2014, cuando entré al ICAN, pero antes había hecho algunas investigaciones. Soy licenciada en Ciencias de las Religiones por el Instituto Superior Ecuménico, que pertenece al Seminario Teológico de Matanzas, y al llegar al Instituto cursé la maestría en Estudios Sociales y Filosóficos sobre Religión, desarrollando un arduo trabajo de campo. Con anterioridad me había desempeñado como especialista en el Cementerio de Colón, donde tuve contacto con muchísimas posiciones de la práctica religiosa, que oficialmente se cataloga como religiosidad popular, aunque no lo es estrictamente. Allí estudié esas prácticas religiosas asociadas al proceso de la muerte.

Una vez llegué al ICAN quise profundizar en el espiritismo, pero el proyecto en el que me inserté era sobre estudios de la Regla de Ocha-Ifá y, sin dejar de investigar el espiritismo, esa fue mi línea de indagación principal. Dirigí tres proyectos centrados en Ocha, una investigación te va llevando a la otra al detectar vacíos epistemológicos en determinadas áreas, uno de ellos, el segundo, generó un estudio comparativo de Ocha-Ifá en cuatro regiones del país que, a pesar de que no pudimos desarrollarlo todo lo que hubiésemos querido por razones de orden logístico, aportó bastante información de lugares disímiles de la isla, quedándome pocas provincias por recorrer. Las condiciones en que se hace investigación en Cuba son muy difíciles.

¿Cómo catalogas tu relación profesional con el CIPS, también con sus investigadores?

Por razones personales me gradué un poco tarde, aunque había comenzado la carrera de Historia muy joven me involucré en otros caminos como el teatro y pausé la academia por un tiempo. El deseo de estudiar la religión me llevó de vuelta a la universidad, teniendo que empezar de cero pues mi expediente académico se había perdido. En esa etapa la bibliografía producida por el CIPS fue un incentivo, y ya por el 2007 me vi involucrada como objeto de estudio en una investigación del Centro, entablando relación con una de sus especialistas.

Ya graduada, publicaron uno de mis trabajos en sus memorias de un evento celebrado en 2010 y a partir del 2013 participé regularmente en sus actividades, fueran simposios, postgrados, diplomados, y otros. Desde mi posición en el ICAN planteé relaciones interprofesionales en el último proyecto que dirigí, aunque siempre colaboré con ellos en trabajos de campo, sobre todo en lo concerniente al culto a San Lázaro. Para esta tarea a ellos los moviliza el Partido, que se encarga de llevarlos y garantizar que permanezcan distribuidos en varios turnos para cubrir desde el día 15 de diciembre, son militantes comunistas que cuentan los asistentes y llevan las estadísticas básicas, todo bajo la tutela de la Oficina de Asuntos Religiosos. Es por esto que se habilita un solo acceso, para contar los jóvenes, los niños, los lacerados en sacrificios, los hombres, las mujeres, etc. Todas las personas que están en la entrada del santuario son del PCC y van haciendo el conteo que se recoge en una computadora que se ubica en el lugar y desde donde se pasan los datos directamente a la Oficina de Asuntos Religiosos y al CIPS. Se movilizan investigadores que también hacen encuestas, era mi oportunidad de observar, hacer fotos e implementar mis propias encuestas aprovechando el aseguramiento logístico que mi Instituto no podía proveer. Yo preguntaba por qué no disponíamos de esos medios materiales, pero obviamente para tenerlos había que estar subordinados al PCC, de lo que me di cuenta al adentrarme en las investigaciones del CIPS. Por ejemplo, en el trabajo de campo en provincias ellos cuentan con las casas de visita del Partido, que en la práctica es el cliente de las investigaciones sociales. En teoría, se supone que lo que uno hace como investigador social tribute a instancias y estructuras gubernamentales para que desarrollen determinadas políticas favorables según lo que arrojen las investigaciones, lo cual casi nunca ocurre.

Mis relaciones con ellos siempre fueron buenas en lo personal, fraternales, por eso también me ha dolido muchísimo. Esa cercanía explica, es parte también de mi dolor, de no solo ver cerrada una puerta sino ver que personas que hasta ayer estaban en un círculo muy cercano a mí de pronto tienen esta actitud.

Tuve mucho acercamiento con estos investigadores del Departamento de Estudios Sociorreligiosos porque compartíamos objeto de trabajo, pero había discrepancias serias. Por ejemplo, en el 2014 a mí se me dio la oportunidad, al terminar la carrera de Ciencias de la Religión, de entrar ya como investigadora no categorizada al CIPS y lo consideraba un lugar sólido para mi carrera, para mi currículo, donde personalidades como Calzadilla, que fue el fundador de ese Departamento, sentó cátedra con aportes considerables al estudio de la religión en Cuba. Junto con él había una pléyade de científicos que en los 90´s hicieron estudios novedosos, ese proyecto es el único dentro del CIPS que es un departamento como tal porque tiene dentro de sí varios microproyectos, recibiendo apoyo material del PCC para hacer investigaciones por todo el territorio nacional. Para alguien que quiere investigar religión es lo mejor que le puede pasar, pero, y esto nunca lo he dicho en público (lo saben mis allegados y algunos trabajadores de ellos mismos), yo no entré porque no quiero que mis resultados me los condicione el Partido. Por ejemplo, ellos hicieron una investigación sobre libertad religiosa que, aparentemente, arroja que Cuba es un Estado de Derecho, y yo discrepo totalmente, les dije que existían ciertas libertades, pero no lo que ellos planteaban.

Eso trajo fuertes discusiones, no a nivel de fórum, sí en lo interpersonal. Por eso en el 2014 analicé mi incorporación y decidí que no era mi sitio, coincidió con que en esos días participé en el coloquio sobre religiones africanas en Cuba, del ICAN, y como quería hacer antropología, no sociología porque estoy clara de la diferencia y quería meterme en el por qué las personas hacen esto o aquello, qué significa lo que se hace sin mirar la religión desde arriba como hacen los sociólogos (no lo digo en sentido despectivo), entendí que el Instituto se avenía mejor a mis propósitos. De hecho, en Cuba no hay carrera de Antropología, porque tiene que ver con la persona, con el individuo y lo que piensa, por qué piensa de una forma, por qué come tal cosa, de qué manera vive, y eso no le conviene al Estado ni al Gobierno. El Gobierno no quiere tener un lugar donde la gente sea analizada y manifieste cómo vive, la antropología se hace dentro de la sociología, queda mitigada porque no conviene, es penetrante en la cotidianidad del ser humano. Al ver cómo se politizaban las investigaciones en el Departamento y la ideología pasaba a tener un carácter protagónico, entendí que no me convenía, sabía que iba a tener choques grandes con la Oficina de Asuntos Religiosos.

Esa decisión mía, cuando ya era prácticamente miembro de ese Departamento y empiezo en el ICAN justamente en un proyecto de estudios de religión, fue como irme con la competencia. En aquel momento, la jefa del Departamento, Ileana Hodge, que es hoy la directora del CIPS, me lo echó en cara en dos ocasiones. En el Instituto de Antropología, que igual tiene antecedentes brillantes, me sentía más libre por lo que quería investigar desde la antropología, allí me inserté en un proyecto que empecé a dirigir a los tres meses y luego logré hacer el otro que abarcaba la religiosidad en varias regiones de la isla. Tuve la posibilidad de crear proyectos y que los resultados no estuviesen comprometidos ni domeñados, a pesar de que tuve serias confrontaciones, nunca me vetaron ninguna investigación. Sí tuve que, por tratar de lograr la inserción del proyecto, hacer concesiones de las cuales me arrepiento; por ejemplo, el Programa Nacional de Ciencias Sociales en Cuba estaba basado en los Lineamientos de la Política Económica y Social del PCC, aquellos que nunca funcionaron, y todo proyecto tenía que cimentar sus objetivos centrales en consecución con un lineamiento. El propio mecanismo de las ciencias sociales te obligaba a responder a esa manera de presentar el proyecto porque es lo que políticamente es correcto, es el pie forzado que yo sentí, el único y me costó muchísimo, me desgasté mucho, logré que aprobaran el proyecto y que el consejo de expertos me llamara para felicitarme.

Logré fajarme con aquella demagogia para insertar el proyecto en función de una utilidad y demostrar que la Ley 54 de Asociaciones no se cumple para el caso de las asociaciones religiosas. Era demostrarle al Ministerio de Justicia, uno de los clientes centrales de la investigación, que era necesario el cambio de la Ley para que todos los cabildos, tanto los fundacionales que vienen desde la colonia como los otros de nueva creación, estuvieran amparados jurídicamente, tuvieran un reconocimiento ante la sociedad con un estatus organizativo estructural otro a partir de la ley ya que existe un vacío que hace que, por mencionar un problema, un cabildo o asociación no pueda acceder a una cuenta de banco.

Se desprendía otras problemáticas debido a que el Estado agrupa a todas las asociaciones en la famosa Sociedad Cultural Yoruba, y muchas personas quieren pertenecer a sus cabildos reales de origen, con los que tienen una relación consanguínea. Era absurdo todo eso de forzar, adecuarse a los lineamientos, al final lo sacaron del programa y solo quedaron los proyectos de trabajo de mesa, estábamos en la pandemia de Covid-19 y nada de hacer terreno se mantuvo. Así funcionan las ciencias sociales en Cuba, están sumamente maniatadas, dirigidas, de antemano se espera un resultado que enarbolan en las hipótesis y siempre es políticamente cómodo para la hegemonía, nunca cuestionador ni crítico.

Este tipo de eventos científicos logran reunir a cientistas sociales provenientes de la academia internacional, la cual opera bajo los estándares de la libertad intelectual. ¿Conocen tus colegas extranjeros del esquema censor vigente en Cuba? ¿Les importa? ¿Es extensivo a ellos?

Los extranjeros que vienen a Cuba muchas veces, la mayoría, son desconocedores de los esquemas y de la realidad del científico cubano y de los niveles de censura o manipulación. En el caso mío no me sentí abiertamente censurada antes, aunque sí tenía que encuadrar los proyectos en intereses del Gobierno para, en el mejor de los casos, lograr presentar los resultados a un decisor y que no pasara nada porque el poder no escucha a los científicos sociales. Por ejemplo, antes de la pandemia, los investigadores se organizaron por una agencia que iba a ser la que tramitara todas las necesidades de estudio, pero en la práctica nunca vi el funcionamiento de esa entidad. Igual pasa con los programas, se hace uno nacional porque es interés del Estado desarrollar determinada investigación y a él tributan proyectos para arrojar un conocimiento determinado que termina en nada, eso pasa en los eventos de historia, por ejemplo, los grandes temas son los héroes encartonados, no pasa por la subjetividad del interés cultural.

El antropólogo profundiza en las diferencias, los estudios de la otredad, la alteridad, pero por lo monolítico del poder y el Partido que dirige, tiende todo a una construcción de identidad homogénea, por eso molesta la antropología, porque según ellos no contribuye a la unidad, a la uniformidad necesaria para que haya unanimidad. Esos debates de identidad fueron largos, es un proceso en el que vas dándote cuenta de cómo eres manipulado desde los mismos programas de investigación. Si eso es con uno que está aquí adentro, y que ve cómo sucede todo y es cada vez más crítica la realidad, cómo será para un extranjero. Conocí colegas de España, Estados Unidos, Argentina, Polonia, Alemania, investigadores serios en la temática de religión que vienen permeados de la propaganda, sobre todo los europeos están ajenos a todo, incluso los españoles, aunque uno los siente tan cercanos. Cuando miran el entorno perciben y preguntan, a casi todos les interesa saber, tratar de aterrizar en la vida cotidiana de aquí, y otros simplemente combinan con turismo en lo que “trabajan” porque aprovechan el viaje subvencionado.

Cartel promocional de conferencia del académico norteamericano Dr. August Nimtz en el CIPS (2025). Fuente: Facebook-CIPS.

Con los trabajos que se pasa en Cuba para hacer investigación de terreno, solo los arqueólogos están obligados a ir al terreno. Cuando llegué al Instituto los antropólogos socioculturales prácticamente no hacían terreno, cuestión que considero imprescindible. Había un presupuesto para dietas, pero lo absorbía arqueología. Todos los proyectos eran en la propia ciudad, ninguno salía del ámbito de La Habana, incluso se planteaba solo para algunos municipios. Esto puede ser válido en algunos proyectos, pero creo que primaba la comodidad tanto de los investigadores como de los directivos que se quitaban una serie de trámites de encima. La desidia tiene un protagonismo tremendo.

Quizás por eso también caí mal, generé más trabajo, a veces ni es la censura por el objeto de investigación, a veces lastra el desinterés, la banalidad que se generaliza al pensar en para qué el esfuerzo. La mentalidad de las personas afecta a los centros de investigación, molesta a los administrativos y trabajadores de apoyo que los investigadores se esfuercen, te conviertes en alguien que choca con la inercia, en una conflictiva. Esa superficialidad la respiré en todos los centros de trabajo por los que pasé, se moviliza para guardar las apariencias cuando viene una visita, no es solo la censura de la policía política, es la censura de la trabajadora de limpieza porque haces un gran evento y vienen más personas, por lo que trabaja más y gana lo mismo. Poder edificar es un choque contra todo, con un engranaje de la desidia que genera el sistema y hace a las personas parásitas, nada importa. Nos acostumbramos a simular hasta lo indecible, ese mundo de apariencias es lo que traen los extranjeros en la mente, y si los llevas a trabajo de terreno es peor, es más interesante para ellos, pero no pueden comprender en días cómo nos dejamos llevar a este punto. Vienen de países con libertades y no pueden entender lo que uno que está aquí tampoco entiende. No puedes ser muy frontal, hasta que viene la ruptura y no hay marcha atrás.

Durante sesión de trabajo de campo en casa de Tata Manuel, Barrio Los Hoyos, Santiago de Cuba (2016). Fuente: Cortesía de la entrevistada.

Hay una cuestión importante, la Seguridad del Estado controla todo el mundo académico y su relacionamiento. De esto tuve constancia en el ICAN, cuando una cátedra universitaria colombiana dedicada a la zona Caribe, que trabaja con un enfoque post colonial, vino a un coloquio de religiones de origen africano que hacíamos, querían hacer un convenio marco interinstitucional, estaban dispuestos ayudarnos en el orden material y hacer investigaciones conjuntas, talleres sobre procesos culturales en el Caribe. Eso no se llegó a firmar porque la Seguridad del Estado nunca dio su visto bueno, era un convenio que nos vincularía científicamente con instituciones de otros países de la cuenca caribeña, pero la policía política le dio de largo con la complicidad de la directora, hasta que dejaron de escribir. Ahí me enteré que todos los convenios marco son tramitados por el agente de la Seguridad del Estado que atiende a cada institución científica del país. Todas las potencialidades de estudios comparativos que esa relación aportaría se frustraron, fue muy incómodo, yo había traído al director y a dos investigadores, venían con firma autorizada para el convenio y yo no tenía qué responderles, cómo le explicas a un académico extranjero que la Seguridad del Estado no autoriza un intercambio científico.

A mí la comisión organizadora de LASA[2] me denegó la participación en un panel de cinco personas sobre religión, donde participarían una doctorante nuestra en México, dos miembros del CIPS y otros; pero en otras dos ocasiones la negativa provino de instancias superiores en Cuba, no sé si del CITMA o del Ministerio del Interior, éramos los investigadores del ICAN los no confiables, a diferencia de los del CIPS, el argumento solía consistir en que no había dinero.

El jefe del Departamento de Estudios Religiosos del CIPS desarrolla su formación de tercer nivel en coordinación con la academia mexicana. ¿Cómo crees que concilie la libertad científica de la que dispone en México con la práctica censora que representa en Cuba?

Según me dice Yuniel de la Rúa, mi caso se llevó a votación en el Departamento y él lo hizo a mi favor porque mi trabajo “no tiene nada malo”.

Él investiga la religión católica, según me contó su tema es la religión católica a través de los medios. Dijo que piensa entrevistar a influencers que son católicos, me habló de tres: Sor Nadieska Almeida, el Padre Alberto Reyes y el Padre Léster Zayas.

No fue tanto una conversación porque yo quedé muda. Creo que esto fue un pie forzado para ver si yo lo conectaba con estas personas, porque él no ha logrado contactarlas para su tesis doctoral. Le pregunté cómo era que quería entrevistar a personas abiertamente críticos del sistema para hacer una tesis del CIPS, a lo que respondió que quizás no se la censuraban porque la estaba haciendo en México. El tema de la disidencia es un gancho aquí y en México, donde sea, hasta para el que no es disidente, o el que está disfrazado de políticamente correcto. Probablemente sea presentar el tema como alteridad, como lo raro, aun cuando sabemos que no es la excepción, no sé realmente cómo lo va a manejar. Esto es usual, hay todo un disfraz de gente confiable, incluso creo que él era cadete insertado, ha viajado y regresado, hay una trayectoria que permite un rejuego donde puedes escalar, eres parte de esa intelectualidad que no tiene que irse, sabe todo lo que está pasando y que los que nos pusimos al frente tenemos la razón, pero se quedan en ese silencio cómplice.

Si alguien me dice que sigue al Gobierno porque no se dado cuenta de su quebrantamiento moral y en todos los sentidos, pero tiene una edad donde es muy duro reconocer que pasó toda su vida equivocado, personas con más de 70 años con neuronas endurecidas, se entiende hasta por un tema somático, puede implicar una depresión total. Esta persona no, como casi todos los investigadores del CIPS, que rondan los 30 años, ven lo que está pasando y tienen capacidad para analizar, se ponen esa coraza y publican libros para corroborar lo que dice el Estado. Eso para mí es imperdonable después de 2021, cuando el Estado se quitó la careta y mostró públicamente que es totalitario y represor, para mí un intelectual que sigue justificando a este Gobierno es imperdonable porque es alguien que conoce cómo se mueve la dinámica social, que conoce de teoría sociopolítica. Esos colegas padecen directamente la manipulación de la oficina de Caridad Diego[3], por ellos supe que la creación de la Sociedad Cultural Yoruba fue una directriz, una orden de la Oficina de Asuntos Religiosos en 1992 para institucionalizar y controlar las prácticas de matriz afro. Los investigadores se disfrazan bien y viajan a hacer maestrías y doctorados, la mayoría se quedan o retornan y mantienen un estatus sin meterse en lo que pase, son confiables.

El CIPS es un lugar de garantía para el Estado, donde se construyen determinadas argumentaciones de las políticas estatales, hay que ser confiable. Si hay crítica es controlada para sostener el discurso de la libertad intelectual. No hace la diferencia, no pasa nada.

Foro “Cuba en el contexto de las luchas contrahegemónicas contemporáneas”, X Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, CLACSO 2025. Fuente: Facebook-CIPS.

Los estudios religiosos han sido un ámbito crítico para la libertad académica en el país desde inicios de la Revolución. ¿Es la primera vez que recibes el impacto directo de la censura por ello?

Desde que triunfa la Revolución los estudios religiosos, que antes se consideraban estudios folklóricos, fueron base importante del propio surgimiento de lo que antecede al Instituto donde yo trabajé, que luego fue Instituto de Etnología y Floklore, después Centro de Antropología y ya en los 2000 Instituto de Antropología. La religión como objeto de estudio es ilegítima en Cuba, en el propio ICAN se hizo un taller sobre objetos ilegítimos en antropología y uno de ellos era la religión. Las de origen afro se vieron como algo folk, no hablo de las cristianas, aunque fueron barridas ambas.

Eso generó largos debates en el ICAN y el CIPS cuando hicimos reconstrucciones a partir del trabajo de terreno de todo lo que sucedió en los 60´s con los religiosos. En el caso de la investigación de las de matriz africana, la Ocha tuvo un impacto fuerte que es contradictorio porque por un lado los religiosos eran las personas más empobrecidas, más marginalizadas, las que fueron favorecidas por programas de la Revolución en un inicio, por lo que se suponía que el “hombre nuevo” no tenía que ver con lo religioso, y por tanto tuvieron que pasar al clandestinaje. Ese era otro de los aspectos en que discrepaba con el CIPS, ellos decían que en los 90´s había ocurrido un boom religioso, y yo que en las cristianas quizás, pero en las de raíz africana se trató de visibilidad ya que en los levantamientos que hicimos las consagraciones provenían de los finales de los 60´s y 80´s, lo que no se veía porque los practicantes no se vestían de blanco como estrategia de ocultamiento, lo hacían de beige, azul, siempre en tonos claros. En los 90´s se empiezan a ver, no se trataba de un boom como resultado de la crisis económica, ese era un criterio obsoleto, esquemático.

A mí el año pasado me vetaron para participar en el Wemilere[4], en Guanabacoa, con el pretexto de que ya estaba el programa y hubo un problema de organización. Luego vino el evento de enero de 2024 en la Casa de África, escribí y no me enviaron la convocatoria, preparé mi trabajo conociendo las bases tradicionales y me respondieron tarde para decirme que el programa estaba completo. Pero no fue como esta vez, ahora es abiertamente.

A pesar de la represión política que el Estado te aplica desde que disientes abiertamente, insistes en el trabajo intelectual sin aislarte de las instituciones científicas y culturales del Estado. ¿Por qué?

Participé en el evento del CIPS del 40 aniversario. Me pregunté en algún momento: ¿qué hago aquí?, en donde aparentemente se cuestiona al Gobierno, veladamente y sobre todo los extranjeros, pero todos se pliegan. Quizás todavía no había roto con esa necesidad de participar, de intercambiar, que es lo que son los eventos en tanto reafirman posiciones, nutren, dan ideas y los debates posteriores al oficial enriquecen. Lo veía como todavía tener un cierto vínculo directo, no solo escribir, no verme aislada. Ahora siento que me quita pesos y puedo dedicarme con más tiempo a escribir sobre lo que me interesa, más libre, creo que es un proceso donde cuesta darse cuenta de que no hay que ir a los eventos para sentirse conectada como ser social, profesionalmente activa. Eso cuesta, es asumir una realidad donde vas a exponer algo que puede chocar, en ese evento de noviembre llevé una periodización histórica que propongo para el estudio del complejo Ocha-Ifá que rompe con la división de colonia, república y revolución, teniendo en cuenta otros puntos de giro, enclaves, etc, pero me cuestionaron y defendí mis resultados porque las dinámicas culturales no se mueven según la historia política del país.

Esos son los únicos espacios donde se pueden socializar las propuestas metodológicas, es como quedarse sin espacio, es como un pintor que pinta y nadie ve su obra, publicar mis ideas es compartir y eso aquí es entrar en las estructuras gubernamentales.

Me salgo totalmente del ámbito del Estado, buscaré publicar en otros espacios que seguramente van a aparecer. Mientras tanto estoy terminando un libro, quería publicar aquí, pero ya eso es relativo, se publica en cualquier lugar del mundo y te leen. Soy yo la que tengo que darme cuenta de que esos espacios se cierran y hay que abrirse otros.

¿Crees posible la coexistencia de lo institucional con el ejercicio investigativo independiente, aun cuando el último escrute, contradiga o adverse las posturas oficiales?

No, ya en este punto la investigación independiente no hay manera de insertarla, a no ser que uno fuera menos crítico o no pusiera en tela de juicio determinadas políticas del Estado que han sido golpetazos sociales contra la población. No hay forma de justificar lo que pasa, creo que son irreconciliables, yo iba a ir al CIPS porque era un sitio para compartir y expresar resultados, pero ya estaba incómoda por participar de alguna manera en esa construcción de doblez y apariencia, me dije: quizás sea uno de los últimos que vaya.

Lo principal de esto es que me han quitado mi derecho a exponer un resultado investigativo por exclusión política, incluso no porque yo haya dicho algo especial ya que en todos los eventos me he circunscrito a mi trabajo, a mi investigación, sino por la presunción de que vaya a hacer una manifestación política. Entonces eso me parece más aborrecible, llegados a este punto me cuestiono mi idealismo de pensar que podía participar en un evento del CIPS, una institución tan politizada que contribuye a soportar la política de este país, y si hay algún resultado que no la avala no se publica o el investigador termina yéndose.

Me acordé ahora de que la primera vez que fui al evento, en 2013, las palabras inaugurales estuvieron a cargo de Caridad Diego, entonces me cuestioné cómo una funcionaria política asumía algo propio de un evento académico. Ella pudiera estar invitada por ser una de las clientas a nombre del Estado, pero no tener una conferencia magistral donde además ponderó el papel de la Revolución a favor de los religiosos. Recuerdo que era en el Hotel Nacional y a todo lujo, me fui para un salón museístico y me interrumpieron el recorrido otros tantos investigadores que con cualquier pretexto abandonaron el salón del evento ante la afirmación de Diego de que la Revolución había reconocido los derechos a todos, incluyendo la libertad religiosa.

Creo que para mí está cerrado todo espacio que tenga relación con el Estado. Yunier, el jefe del Departamento, cuando vino a mí casa me dijo: tú sabes que nosotros trabajamos para el Estado, que el Estado es quien nos paga. Le respondí que lo sabía.

Para cualquier persona que escriba de manera independiente, sea académico o periodista, artista escénico, cineasta, esa unión con el Estado, con el Gobierno, es imposible desde una posición crítica, desprovista de ataduras. Hoy por hoy en Cuba es imposible.

La función del cientista social en Cuba hoy. ¿Cuál sería?

Es la que debió haber sido siempre, la de ser un instrumento para el conocimiento de la sociedad en general, para la historia, la memoria, pero ser también en la práctica un instrumento para desarrollar políticas estatales certeras. Yo he conocido, precisamente por el diálogo con otros investigadores en estos eventos, que muchas veces los estudios de las universidades son los que tributan a decisiones sobre cambios de normativas por parte de los Estados, sustentados en esas investigaciones de los académicos en el campo de lo sociocultural. Eso sería en una atmosfera ideal, de verdadera libertad y democracia, así funciona en otros países donde tienen otros problemas como determinados modismos, etc. Es decir, el científico social enfrenta problemáticas de su tiempo y su ubicación.

En Cuba tendríamos que desembarazarnos de toda esta inercia donde uno subjetivamente está construido, maniatado. Mis dos trabajos, el del 40 aniversario y este que ahora censuran, uno de corte más histórico, más conceptual, y el otro más etnográfico, analizan una realidad y plantean una construcción de sentido, una mentalidad y representaciones sociales, ninguno de los dos es cuestionable en su pertinencia. Uno mismo está programado en Cuba para autocensurarse, además de que a muy pocos intelectuales les interesa el país y esta manera de vivir nos ha anquilosado por dentro, acomodándonos manteniendo una fachada. Para que esto se revierta en Cuba tiene que haber un cambio político que lleve al cambio económico, donde se liberen las fuerzas productivas y el cientista social pueda funcionar.

No se gestiona un proyecto económico sino hay un sociólogo, un científico social que dictamine en qué medida se va a tributar a la sociedad haciendo mejorar la vida de las personas, alguien que valide desde la academia con conocimiento verdaderamente científico que eso va a traer un crecimiento cultural, de bienestar, enriqueciendo al país en el campo que sea. Eso lo he sabido por investigadores latinoamericanos provenientes de países que uno cree que están peor, porque es la imagen que vende el oficialismo en Cuba. Todos los proyectos, las empresas particulares y estatales tienen un cientista social que avale las iniciativas por su aportación al país. Mucho de lo que está pasando en Cuba ha sido vaticinado por científicos que han acabo en el exilio, porque cuando empezaron a hablar de la necesidad de cambios sufrieron la arremetida de la policía política.

¿Puedes valorar el funcionamiento de la institucionalidad articulada por la sociedad civil y dedicada a la investigación social de forma independiente? ¿Qué sentido tendrían en el contexto de la democracia?

Un poco ya la respondí, una institucionalidad vinculada a la sociedad civil la fortalecería, con obvios vínculos con el Estado, pero a través de instituciones verdaderamente democráticas, que permitan un ejercicio de la ciencia en función de la mejora social. Eso sería un sueño, no soy tan idealista, los intereses políticos permean todas las sociedades, hasta las más flexibles o abiertas, y entran en juego en todo momento, pero indudablemente tener una sociedad que permita intercambios sin el rejuego de apariencias, a pesar de los intereses particulares, tributaría a su buen funcionamiento. Hay países con problemas álgidos como la violencia, con fuertes sacudidas en el orden civil, pero no se abre un proyecto sin un científico social que contribuya a la edificación de una mejor sociedad.

¿Dónde te ubicarías profesionalmente en el escenario del establecimiento del Estado de Derecho en el país?

No sé, el futuro es incierto aún. Por un lado, me asusta, pero también me gusta. Aunque me apasiona la investigación religiosa no le veo muchas veces un resultado expedito de tipo práctico, las mismas investigaciones de género o de familia me parecen más utilitarias para incidir en transformaciones políticas. A veces me veo así, en temas de género, defensa de la familia funcional, pudiera trabajar en esa área en circunstancias de democracia. Me queda mucho por hacer en la investigación sobre religión, veremos si se puede.

¿Qué proyecta la académica e investigadora cultural Jenny Pantoja en el corto y mediano plazos?

Yo colaboro en Cuba X Cuba, el espacio en redes sociales que coordina Alina B. López. Ahí hago algunos aportes. Ahora mismo estoy trabajando en el libro sobre el cementerio, es una investigación que concluí hace diez años, estoy en función de actualizarla, se lo debo a mi paso por el cementerio. Tengo a medio hacer el libro sobre las ceremonias mortuorias en Ocha-Ifá, que fue la tesis de mi segunda maestría, es bastante ambicioso y he comenzado a recopilar información sobre otro tema que llevo desde hace muchos años y que guarda relación con la herencia hispánica: la cartomancia. Veremos qué sucede con esto.

Hace poco quería ir a buscar trabajo, realmente me molesta desvincularme socialmente al no estar directamente impartiendo docencia, me apasiona dar clases, me encanta, la disfruto y logro empatizar con los alumnos, trato de influir positivamente sin menoscabo de su ejercicio individual de la libertad. Ser maestro creo que es un ejercicio fuerte de democracia, es algo a lo que siempre quiero volver, me veo dando clases, contribuyendo en estudios que tengan que ver con la familia, la religión o la temática de género.

Si el sistema no cambia, no que se flexibilice, sino que deje de haber represión, que haya un cambio político que traiga el económico que requiere Cuba para salir de esta muerte eterna, si no hay ese cambio no podré hacer nada de eso. Ya al punto que he llegado, entrar a una institución para ser parte de dobleces, de apariencias, para mí significaría un retroceso que no puedo permitirme. Yo he leído informes de resultados que son mentira de punta a cabo, y eso es triste. Lo primero que pienso es en cuánto dinero se pagó para eso, dinero que paga Liborio, no es donado, pero nos educan para eso, para normalizar esa estafa intelectual como parte de la sobrevivencia, como algo válido. Costará quitar mucho esa mentalidad, está adherida al alma del cubano. Este proceso ha profundizado ese envilecimiento que, aunque viene de la colonia, se ha enraizado tremendamente.

Insisto e insistiré, aunque tenga más dificultades en insertar mis investigaciones, en continuar haciéndolas. Además de los libros por terminar, postergados por el trabajo institucional, ahora hay urgencias dada la situación del país. Hasta tanto no cambie todo lo que debe ser cambiado, principalmente el sistema sociopolítico, es muy difícil trazarse planes, la urgencia es otra.

Notas:

[1] Ministerio de Ciencia, Tecnología y medio Ambiente de Cuba.

[2] Latin American Studies Association.

[3] Caridad del Rosario Diego Bello, Jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

[4] Festival concebido para celebrar la identidad de los dioses del panteón africano, tiene lugar en la localidad habanera de Guanabacoa y es un evento oficial con sufragio del Estado. Su Jornada Académica incluye el Coloquio Presencia.

¿Qué futuro le espera al apoyo internacional a la democracia?

Por Thomas Carothers, Rachel Kleinfeld & Richard Youngs

El apoyo internacional a la democracia atraviesa una fase crítica, debilitado por recortes financieros, presiones geopolíticas y el avance de tendencias autoritarias en todo el mundo.