Gilberto Ruiz Val salió de Cuba como marielito en el año 1980 y se estableció en Miami, donde ganó el Premio Cintas en la categoría de Artes Visuales (1982-83) y el Endowment for the Arts Fellowship (1985-86).

Un año después decidió mudarse a New York, ciudad en la que sigue disfrutando su proceso creativo diario. Proceso que varía al ritmo de sus cuatros estaciones y que es, a su vez, un fiel reflejo del constante cambio y evolución que viven ambos.

¿Dónde naciste, en qué año?

Nací en La Habana, en el año 1950.

Cuéntame de tu familia.

Mi papá era de Quemado de Güines, Camagüey. Lo criaron sus abuelos y de niño pasó mucho trabajo. Cuando vino a la ciudad a los 17 años era analfabeto, podía leer un poco, pero apenas escribir. Conoció a mi mamá y ella le cayó atrás hasta que terminaron haciéndose novios. Pero mi abuela no quería esa relación. Era un hombre muy bueno, buenísimo, pero muy bruto y tosco. Logró conseguir un trabajo de guagüero en la COA, Compañía de Ómnibus Aliados, en la ruta 23.

Mi mamá nació en una casa pequeñísima, a la entrada del túnel de Línea, en la misma calle del Restaurante 1830. Esa casita llegó a ser nuestra. Fue una mujer de armas tomar, muy luchadora toda la vida. Era una Avon Lady, de esas señoras que tocaban el timbre y decían: “Din don, Avon llama”. Vendía perfumes y maquillajes de casa en casa. Y como sabía coser, aprovechaba y les vendía forros de muebles a esa misma gente que les vendía los productos de Avon. Las clientes escogían la tela y ella les hacía el forro para los muebles. Fueron siete años de noviazgo y se casaron después que murió mi abuela. Tuvieron dos hijos.

Cuando triunfó la Revolución, ¿tus padres querían irse de Cuba?

En ese momento los dos tenían trabajo. Trabajaban muy duro y seguíamos siendo pobres, pero no como para pensar que tenían que dejar sus trabajos e irse del país. Hasta el buen día en que se acabó todo.

Mi mamá dejó de trabajar porque desapareció Avon y a mi papá lo mandaron a trabajar en la agricultura. Mi pobre padre venía de la calle, con aquella cuestión machista y le preguntaba a mi mamá: “Mujer, ¿qué hay de comer?”. Y mi mamá le gritaba un “No hay comida” que se oía en toda la cuadra. Él la mandaba a callar y ella le gritaba más alto todavía: “Pero no me preguntaste qué hay de comer, pues no hay comida, no hay nada que comer”.

Lo que comíamos era un pan con mayonesa que todavía se conseguía o se podía hacer, o un pan con leche condensada. Cuando yo llegaba con una lata de ají relleno hecho en Bulgaria que conseguía en la bolsa negra. No se le podía decir y se lo comía sin preguntar.

¿Creciste en un hogar dividido por sus creencias políticas?

Fue todo muy raro. Mi papá era medio rojizo, medio socialista desde los tiempos del machadato, de esos de andar en uniones y sindicatos; y durante los tiempos de Batista, era batistiano a medias.

Cuando triunfó la Revolución, no quería saber nada de esa gente. De momento, cuando vino la invasión de Playa Girón, mi papá se perdió como tres o cuatro días de la casa, no se sabía dónde estaba, no lo encontraban. Había estado en una de las primeras recogidas masivas de los desafectos que eran batistianos y que no eran gente de confianza para ellos. Hubo varias recogidas en el estadio. La Ciudad Deportiva la llenaron de gente sospechosa. Nunca supimos dónde estuvo específicamente, qué le dijeron ni qué pasó, pero mi papá regresó de allí revolucionario.

Y mi mamá era de las que nos ponía a jugar en la calle para poder estar pegada a Radio Rebelde y después cada día quería saber menos de la Revolución. A partir de aquel momento en que mi papá regresó a casa se invirtieron los papeles: a mi mamá cada día le gustaba menos aquello y mi papá, cada día más revolucionario.

¿Cómo te afectaban esas diferencias?

Cuando empezaron a crear los CDR, fuimos a una primera reunión y mi mamá dijo que no le gustaba el camino que estaba tomando aquello. Mi papá, todo por la patria y por Fidel.

Entonces mi mamá se preocupó de que fuéramos a la iglesia, al catecismo, de que hiciéramos la primera comunión. Cuando hicieron el primer juramento de pioneros, que llenaron la Ciudad Deportiva de niños para ponerles la pañoleta, a mí y a mi hermana nos dejaron fuera porque habíamos hecho la comunión. Pero igual, como mi madre siempre fue de armas tomar, para allá fuimos.

Yo no entendía nada sobre por qué no me habían dado la pañoleta; después me enteré. Creo que desde ese momento empezaron a desconfiar de ella, de nosotros.

¿Algún recuerdo especial de tu infancia?

Cuando les quitaron la leche a los niños oficialmente, mi papá trajo una cabra a la casa para que pudiéramos tomar leche. La cabra era de lo más familiar y la teníamos en un patiecito que había en la casa. Mi casa era una casa antigua, de esas que tienen todas las habitaciones conectadas.

Un buen día salimos mi hermana y yo con mi mamá y cuando regresamos ya era de noche. Mi papá estaba durmiendo. El cuarto de ellos era pequeño, no había closet, un escaparate, una coqueta y la cama. Cuando mi mamá encendió la luz del cuarto, la chiva estaba en la cama, al lado de mi papá, mirándose en el espejo de la coqueta. La chiva se asustó y saltó para arriba de mi papá y se armó un corre corre de un lado para otro. Ese fue el último día de la chiva. No recuerdo qué hicieron, si la vendieron o qué.

Mi papá nos preparaba desayuno, todavía se conseguía pan de flauta, de manteca, cangrejitos. Nos preparaba un pan con hígado de bacalao que conseguíamos con los rusos. Para mí era lo más delicioso.

Todavía hoy en día voy hasta Forrest Hill a una bodega rusa y me doy banquete. Comprar hígado de bacalao me trae recuerdos de mi niñez en Cuba, me parece que estoy viendo a mi padre.

¿Cómo fueron los estudios de primaria y secundaria?

La primaria la hice durante Batista en una escuela pública muy buena. Entré a la secundaria en la escuela Antonio Guiteras, del Vedado, que hasta ese momento había sido una escuela católica de las hermanas teresianas.

Digamos que tuve la suerte gigantesca de estar en la primera generación de niños pobres que tenían acceso, de momento, a una escuela privada. En aquella escuela tenían maestros de primera calidad y tuve el lujo de tener esas maestras buenísimas; eran una maravilla.

Había maestros blancos, negros y de todos colores que pasaron a trabajar para el Gobierno y eran maestros de primera, tuve la oportunidad de tener una buena formación. Y las señoras que cuidaban a los niños, quedaron como las custodias de la escuela.

A decir verdad, siempre fui un malísimo alumno, me entretenía muy fácil. En las asignaturas que me gustaban, gramática, literatura, historia, geografía, no escribía, no apuntaba nada, pero cuando había un examen, aunque nunca sacaba cien, lo aprobaba. Ahora, en las otras asignaturas que no me gustaban, matemáticas, física, química…, ponchado siempre.

¿Qué recuerdas de esos profesores?

Tuve dos o tres profesores, gente joven que venía de la burguesía, que ya eran ñángaras en aquella época. Entre ellos un profesor gordito que le decían “El Globito” y que tenía un Alfa Romeo descapotable chiquitico. Y una profesora de Historia que no recuerdo su nombre, pero sí el nombre del hijo, imposible de olvidar: Proletario.

Después me enteré de que el pobre muchacho se cambió el nombre. Recuerdo que aquella profesora de Historia ya nos decía que los derechos humanos era un concepto burgués e imperialista.

¿La escuela al campo?

Pasé por todas las escuelas al campo, la primera fue traumática. Tenía como 12 o 13 años cuando más y recuerdo claramente a un profesor, un muchacho joven, que aquellas condiciones no le gustaron y le hicimos un acto de repudio cuando “se rajó”.

El hombre se iba corriendo por aquel terraplén, huyendo, y nosotros atrás de él gritándole “lumpen, rajao”y tirándole piedras.

¿Y el preuniversitario?

Estuve entusiasmado con la Revolución hasta los 18 años más o menos. Con el nuevo sistema educativo aprendimos de todo un poco, con maestros jóvenes y algo improvisados; pero eso sí, revolucionarios. Estudiamos mecánica automotriz y todo ese tipo de cosas. Inventaron una asignatura que se llamaba Fundamento de la Producción Industrial, un nombre muy rimbombante, pero era básicamente ver cómo funcionaban las fábricas. Nos llevaron a la antigua fábrica de chocolate Hershey.

Al terminar el primer año del preuniversitario Saúl Delgado, del Vedado, a todos los varones nos sacaron de allí y nos llevaron para la escuela Héroes de Yaguajay. Otro invento. Ya ahí empecé a ver cómo funcionaba aquel experimento socialista, militarizado y corrupto.

Era una escuela en el antiguo Biltmore, actual reparto Siboney, donde viven los millonarios de ahora. La hicieron en lo que fue el antiguo Colegio Lestonnac. Cuando aquello todavía no existían los Camilitos, creo que eso fue como un preámbulo de lo que se les ocurrió después.

¿Fue una escuela militar?

Se suponía que estábamos haciendo el preuniversitario, pero estábamos vestidos con uniformes del servicio militar. Era una escuela militar horrible. Teníamos que estar preparados para ir a la guerra si nos llamaban y para cualquier disparate que se les ocurriera.

Nos llevaron a la famosa Zafra de los Diez Millones (1969-1970), la más larga y desastrosa. Ya después la zafra fracasó y la escuela también fracasó. No recuerdo qué fue lo que pasó exactamente con el experimento aquel, pero debe haber sido lo que pasa siempre con todo lo que ellos inventan: se convierte en mierda para engañar al mundo. Por supuesto, el lugar lo destrozamos en busca de tesoros escondidos, bajo el mando de analfabetos con grados de sargentos.

¿Terminaste el preuniversitario ahí?

No, al final ni terminé el preuniversitario. El proyecto se desmoronó y no sé quién habrá dado la orden de que nos dejaran ir, sin terminar y con el certificado de haber cumplido el Servicio Militar.

Con el fracaso de la zafra, de la que regresamos traumatizados, nos dieron esa especie de amnistía. De Nuevitas, Camagüey, nos trajeron para La Habana en una rastra, todos tirados como bultos, unos sobre otros, oscuro, sin aire. Mi hermana también andaba en otra escuela por Camagüey. Y mis pobres padres fueron a buscarnos porque no sabían ni dónde estábamos. Mi madre fue a buscar a mi hermana y mi padre a mí.

No me acuerdo cómo fue el papeleo, pero cuando me dijeron que ya podía irme, que ya mi servicio militar estaba terminado, fui a la Facultad Obrera Campesina que estaba al lado de Radio Centro. Luego entré en San Alejandro, pero no duré ni seis meses. De ahí conseguí meterme en la Escuela de Diseño, pero tampoco duré nada.

Ya no aguantaba todo lo que veía, todo lo que estaba pasando. En realidad, yo no soy graduado de nada, soy graduado de la universidad de la calle, donde siempre navegué sin muchos riesgos. Aunque pasé días con la cabeza afeitada en una galera del Príncipe por llevar el pelo largo y pantalones acampanados. Eso era diversionismo ideológico para ellos.

¿Algunas personas importantes en esa etapa de tu vida?

Siempre he sido un don nadie, pero he navegado con suerte. Por algún motivo siempre he tenido mucha suerte en la vida. Tuve un profesor en la Escuela de diseño, el pintor Carmelo González, quien me enseñó más que ningún otro a observar panorámicamente, a ver a mi derredor. Ningún otro profesor me había enseñado así nunca.

Carmelo era un comunista a rajatablas; sin embargo, me cogió afecto y teníamos buena amistad. Era muy buen maestro de dibujo. Él tenía un estudio por el Liceo cubano, en un lugar que había sido una farmacia durante el capitalismo, en una esquina muy buena. Recuerdo que en su estudio tenía un cuadro que representaba la destrucción de Estados Unidos. El Empire State Building destruido, la estatua de la Libertad caída, el humo que salía por todos lados. Yo miraba aquello y viraba los ojos al revés.

Otro profesor fue Ever Fonseca, pero ese era más artístico, alocado, nos repetía que era más importante ser revolucionario que pintor. Era muy buen amigo de Waldo Rodríguez, a quien había conocido por otro lado. Yo los admiraba a los dos.

¿La etapa laboral en Cuba?

Alguien me dijo que estaban buscando gente para un curso especial en el Instituto del Libro y para allá fui. Les conté mi historia, que había cumplido con el Servicio Militar, tenía que presentar el papel, y que estaba terminando de estudiar. De momento caí yo en un grupo, éramos como quince personas, me parece recordar que solo había dos mujeres. En ese momento yo quería ser diseñador, no de escenografía, donde había logrado colarme en la Escuela de Diseño, así que entré a aquel cursillo de Artes Gráficas del Instituto del Libro.

El responsable de ese otro invento era un tipo cubano que le decían El Checo. Nos reunió y nos dijo que el grupo había sido seleccionado para ir a estudiar a Alemania, que teníamos que hacer un curso intensivo antes, mientras nos chequeaban y nos hacían los papeles.

A mí me encantó la idea. En aquellos tiempos viajar era algo prohibido. Pensé: “de ahí cualquiera se va, o mejoro un poco mi vida de cubano”.

¿Fuiste a Alemania?

Como parte del curso intensivo teníamos que ir a una escuela de artes gráficas, pero para crear obreros “calificados”, para manejar maquinarias de artes gráficas y a mí me pareció muy raro todo aquello. La escuela estaba en Regla, era dificilísimo llegar allí. Creo que se llamaba Alfredo López.

Aquellas maquinarias de hierro eran una cosa fantasmagórica y echaban un humo de plomo que respirabas. Yo no entendía por qué, si en aquella escuela ya había tantos estudiantes, nos habían escogido a nosotros y no a ellos para ir a Alemania.

Otro día nos volvieron a reunir y nos dijeron que ya no íbamos a Alemania, que ahora íbamos a ir a Moscú. Ya aquello no me gustó, me olió a pescado ciguato. Decidí renunciar, pero como no les gustó mi renuncia, me mandaron a trabajar a una fábrica del Instituto del Libro, Unidad #6, una imprenta gigantesca, que estaba en la calle Melones, en el culo de Guanabacoa, cerca de una apestosísima loma, depósito, rastro de desperdicios de todo tipo, con sus auras tiñosas.

Había que darle casi toda la vuelta a la bahía para llegar. Allí me di cuenta de que en ese lugar tenían en una especie de plan pijama a unos cuantos. Mucha gente que no resultaba confiable al Instituto o a la Revolución, los tenían ahí, a la sombra.

¿Cómo fue el trabajo en esa Unidad #6?

Por esa suerte que te digo, ahí también caí bastante bien. Aunque el trabajo era en condiciones malísimas, espantosas. No era un trabajo feo. Mi departamento era Photo Litho (litografía fotográfica) a cuatro colores para offset printings, (impresiones indirectas), que es básicamente hacer una impresión de un filme positivo a una plancha metálica quemándola con luz y una capa de caseína. Bellos recuerdos como aprendiz dentro de aquel orwelliano infierno.

Ahí conocí a un señor, Eduardo Valdés, un mulato cubano que vivía con su esposa en un solar frente al edificio de la telefónica, que me ayudó mucho. Él me confesó que estaba allí porque cuando era joven siempre había sido del Partido Comunista, pero su mamá le pidió que dejara eso y él se retiró. Cuando llegó la Revolución, ya no era de confianza, lo metieron a trabajar allí y no pudo adelantar más. Y como él, otros.

Ahí conocí a la familia Almendros. El padre, Herminio, había sido un comunista que se fue huyendo del franquismo a Cuba. Eran muy cultos. La hermana, María Rosa, era muy comunista. Vivían en Paseo y Línea, en los altos del correo, tenían un apartamento fabuloso.

Los conocí porque Sergio y yo trabajábamos en el mismo departamento, donde él me entrenó para funcionar una maquinaria antiquísima, la multiplicadora. No sé por qué él terminó trabajando allí, cuando la hermana estaba tan bien conectada y en una buena posición en la Casa de las Américas.

El otro hermano es Néstor Almendros (Conducta impropia). Fui amigo de los dos hasta el final de sus días en Cataluña y New York.

¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? ¿Alguna anécdota?

Trabajé allí hasta que me les escapé en el 80. Mientras trabajaba en la Unidad 6 del Instituto del Libro, un buen día llega un grupo a instalar unos equipos modernos de la República Democrática Alemana. Los que teníamos ya estaban decadentes porque habían pasado mucho tiempo sin mantenimiento. Eran las maquinarias originales de aquella imprenta.

El dueño era José Antonio López Serrano, el industrial cubano dueño de muchas imprentas, del edificio de La Moderna Poesía, del edificio art decó del Vedado. Él fue el fabricante de las compotas JALS, que la gente pensaba que eran americanas, pero eran cubanas; son las iniciales de su nombre. Existía un comercial que decía “Mami, yo quiero Jals, compotas JALS”, cantado por Eduardo Valdés, quien también me entrenaba y me vigilaba.

Las pocetas donde metíamos aquellas planchas para quemarlas eran unas pocetas grandes de losas de cerámica y muchas ya estaban dañadas, se les habían ido cayendo. Aquel grupo que llegó, tumbó todo aquello y las sustituyeron por unas pocetas plásticas que, por supuesto, no duraron nada, se derritieron, porque no aguantaban los químicos con los que se trabajaba en Cuba.

Resulta que estoy yo allí, con mi delantal, mis guantes, unos pantalones rotos, sin camisa, porque el calor era infernal y no había ni aire acondicionado. ¿Quiénes eran los técnicos? Aquellos amigos que sí fueron a la Unión Soviética. A mí me dio tremenda vergüenza que me vieran así y pensé que había perdido el tren, la oportunidad de estar ahí con ellos en lugar de estar haciendo esto.

Luego, por separado, dos de ellos me contaron todo lo que habían pasado en la Unión Soviética. El hambre, el frío, la persecución. Se habían casado con rusas porque pensaban que iban a tener mejores condiciones y las rusas, a la vez, se habían casado con ellos para irse de allí. De repente me entró una calma porque ellos mismos admitieron que aquello no había sido nada de lo que pensaron que sería.

¿Angola? ¿El SIDA? ¿La Embajada del Perú? ¿El Mariel?

Ya en los 70 la sociedad habanera estaba en crisis y agotada, la escasez y la persecución eran abrumadoras. Los soldados que regresaban de Angola venían enfermos: le llamaban “la enfermedad del caballo”. Ellos decían que era un virus en el cerebro, pero aquello era SIDA.

Mi amigo de la niñez, Víctor García Calderín, mi ángel de la guarda, iba a las unidades militares que estaban por allá por el Parque Lenin y tenía sexo con los militares que habían regresado de Angola y que estaban allí en cuarentena. Mi amigo Víctor se enfermó y murió en muy poco tiempo.

Los comunistas sabían que tenían una bomba de tiempo, en su paranoia le echaban la culpa al imperialismo yanqui; pero lo cierto era que sus propios soldados que venían de Angola estaban muy enfermos y muriéndose. Aquello se fue convirtiendo en un problema gigantesco. Luego supe por la familia de Víctor que, después de enterrado, exhumaron su cuerpo para estudiar las causas de la muerte.

En mi manera de ver las cosas, todo lo del éxodo del Mariel estaba estudiado y planeado, fue provocado por el mismo régimen porque sabía que todo se les estaba yendo de las manos. A finales del 78 autorizaron los viajes de la comunidad, el regreso de todos aquellos gusanos que ahora eran mariposas. Y después vinieron la Embajada de Perú y el Mariel.

¿Cuándo decides irte de Cuba?

En aquel momento yo visitaba la casa del pintor Eduardo Michaelsen, una casa muy hippie cerca de la mía; allí se reunía toda la bohemia del Vedado y de La Habana. Eran unas reuniones medio escondidas; pero allí estaba todo el mundo e imagino que también estaba metida la Seguridad del Estado.

Michaelsen era muy gay, muy flamboyant; también salió cuando el éxodo del Mariel y falleció de 89 años en San Francisco, California. Él tenía muchos conocidos, muchos contactos, fue asistente de Wifredo Lam.

A su casa iba Miguel Barnet, a quien le decíamos Miguel Barniz. Recuerdo a Barnet hablándonos de lo maravilloso de New York. Nos contaba de los malls, del aeropuerto tan grande que tenías que ir en taxi de una terminal a otra. Y se nos fue metiendo en la cabeza que existía otro mundo maravilloso. Nos quedábamos con la boca abierta y pensando cuándo podríamos salir y verlo nosotros también.

¿Tuviste algún reconocimiento en Cuba?

Los únicos reconocimientos tempranos en mi carrera en Cuba fueron justo antes de irme, una mención de honor en dos concursos de dibujos, en el Arístides Fernández en 1979 y un premio en el Onelio Jorge Cardoso en 1980.

Algunos amigos me dijeron: “Ahora que ha empezado a irte bien, te vas”. Pero ya yo tenía decidido que prefería ser cola de león en USA que cabeza de ratón en Cuba. En el 80, cuando se enteraron de que me había escapado, tuvieron la honestidad ingenua de entregarlos a mi madre. No les interesaba conservar dos obras de uno de los “no los queremos, no los necesitamos”. Y logré sacarlas de Cuba.

Embajada del Perú (4 de abril de 1980)…

Cuando sucede lo de la Embajada del Perú, unos militares tocan a la puerta de mi casa a las 5 de la mañana: “Arriba, que hay que ir a marchar”.

La única que se podía quedar era mi mamá para cuidar a su nieto, el hijo de mi hermana, que era un bebé, y mi mamá era una persona mayor. Allá fuimos a marchar por la 5ta Avenida, apoyando a la Revolución. Yo gritaba: “Que se vayan, que se vayan…” y en eso le dije a mi papá: “Sí, que se vayan. Eso es lo que yo quiero, que se vayan, porque yo tengo amigos metidos ahí dentro. Que se vayan, pero ya también quiero irme”.

Y mi papá me dijo: “Tú eres muy pendejo, tú no te vas para ningún lado”. Yo creo que eso que me dijo mi papá me envalentonó y me dio más coraje todavía.

Mariel (15 de abril al 31 octubre 1980)…

El Mariel fue traumático y, desde otro punto de vista, pasaron cosas divertidas. Cuando el Mariel no había facilidad para las llamadas telefónicas. Mi familia materna aquí en New Jersey pagó al dueño de un camaronero para que nos fuera a buscar.

Había que esperar a que vinieran a avisarnos a la casa. Yo estaba trabajando mucho y allí no nos dejaban usar el teléfono. Yo les decía: “Esta es mi segunda casa, debo tener acceso al teléfono porque paso más horas aquí que con mi familia”.

En el trabajo yo había pedido trabajar una semana completa, incluso sábado y domingo, para tener varios días libres la otra semana para irme para la playa. En una de esas que voy a ir para la playa, llegan los militares a mi casa. Traían una lista de siete personas: mi mamá, mi papá, mi hermana con el marido y el bebé, y dos primas. Pero nos dijeron que teníamos que dejar espacio para los otros indeseables, que solo podíamos irnos tres.

Ahí pensamos que se fuera mi hermana con el esposo y el bebé; pero ella dijo que no, que no quería arriesgar la vida de su hijo. Entonces decidieron que nos fuéramos mis dos primas y yo. Una de esas dos primas era una niña.

¿Cómo fuiste para el Mariel?

El tipo que vino con la lista nos dio un par de horas para presentarnos en el Abreu Fontán. En ese balneario en Marianao reunían a la gente reclamada por sus familiares. Mi mamá me aconsejó que no me despidiera de mi papá. Mi papá trabajaba al doblar de la esquina de la casa, en lo que hoy día es la Fábrica de Arte, que en ese momento era un almacén raro, no se sabía bien qué hacía; mi padre nunca nos dijo.

Él era solo un custodio. Antes había sido la fábrica de aceite El Cocinero, un aceite que se producía con maní. El aroma que yo recuerdo de mi niñez es ese aroma del maní. En esa zona del Vedado se respiraba ese olor. No había peste a río podrido ni nada de eso. Mi hermana y yo íbamos a la fábrica y cuando los camiones descargaban los sacos de maní, los rompíamos para llevarnos o cogíamos los que se salían de los sacos.

Mi mamá y mi hermana decidieron no decir nada a nadie para no levantar sospechas porque cualquier persona podía delatarte y perdías la oportunidad. Desbaraté un cigarrillo y en el papelito apunté el teléfono, hice un rollito y lo escondí en la bisagra de la pata del espejuelo.

Cuando llegué al Abreu Fontán, para mi espanto, todo estaba militarizado y alguna gente que yo conocía, con las que me encontraba en la cinemateca o con quienes había estudiado, estaban allí, vestidos de militares, entrevistando a la gente, haciendo los papeles.

Fue como si nunca en la vida me hubieran visto o como si no me conocieran. Yo tenía que mantener la calma porque mi objetivo era irme, pero quería decirles: “Así que tú eras de la Seguridad, tú eras chivato”.

¿Cuánto tiempo estuvieron en el Abreu Fontán?

Estuve once días en ese lugar. Pero no nos dejaban estar dentro del edificio que ya estaba en muy malas condiciones. Cuando nosotros llegamos ya la arena estaba llena de gente, hasta en los arrecifes. Como pensábamos que íbamos a estar poco tiempo allí, no llevamos casi nada.

Mis primas habían llevado unas sábanas y ahí nos acomodamos, entre la arena y los arrecifes. Por el día las usábamos como una especie de tolditos para cubrirnos del sol y por la noche para defendernos de la brisa marina y de los mosquitos. Solo comíamos pan con jamón y malta caliente que nos vendían y nos bañábamos en el mar.

¿Cómo pagaban, tenían dinero?

Las personas que llamaban para irse les regalaban el dinero a las personas que tenían que seguir esperando y lo compartíamos entre todos. Algunos tenían mucho dinero, rollos de billetes que ya no servían para mucho más.

Y aquí viene la parte cómica. Íbamos a una especie de excusados que habían improvisado allí, con unas cortinitas de saco y todo que caía hacia el agua. Pero no había ni con qué limpiarse. Tuve el placer de limpiarme el culo con billetes de veinte pesos. Espero que alguno haya estado firmado por el Che.

Llegó el momento en que la pestilencia era insoportable, más las moscas y aquel calor. Cuando llovía nos alegrábamos porque podíamos bañarnos con agua dulce, el resto del tiempo nos bañábamos en la playita.

Las lecturas de las listas de las personas que ya se iban las hacían de madrugada. Uno no podía ni dormir porque si decían tu nombre y no oías, te quedabas. Es que son diabólicos hasta lo último.

Trajeron gente del servicio militar a limpiar un poco y nosotros le regalábamos dinero para que nos limpiaran mejor el pedacito de nosotros. Siempre nos deseaban buen viaje.

¿Tu último recuerdo de la estancia en el Abreu Fontán?

Mi despedida en aquel lugar fue de una mujer rompiendo mi pasaporte y diciéndome: “Mira a ver, aguántate bien en ese bote porque si te caes al agua nunca se sabrá quién se ahogó. Ya tú no existes”.

Después nos subieron en unas guaguas para llevarnos al puerto del Mariel. Allá en la lejanía se veía un bohío y la familia parada frente a la puerta diciéndonos adiós con un pañuelo blanco.

¿El Mosquito?

En El Mosquito estuvimos muy poco tiempo, unas horas, pero tuvimos que pasar por alambres de púas, militares armados con ametralladora, con perros. Nunca había visto algo así.

¿El viaje en el camaronero?

El capitán del barco fue muy gentil. A los presos los metió en la bodega y a los familiares reclamados nos puso arriba, al descubierto. Nos explicó que no podíamos movernos para mantener el equilibrio del barco, que esta vez no traficaba con camarones en agua sino con carga seca, con humanos.

Yo vine sentado en el borde y abajo mi prima Sonia, aferrada a mi pierna, y en la otra su hija Ileanita. Frente a mí venía una viejita en una silla de ruedas que la pobre hizo sus necesidades allí mismo.

Los hijos de putas esperaron que hubiera una tormenta para dejar salir a los barcos. Salimos en una flotilla y nos cogió la tormenta de madrugada. El agua me caía a chorros, pero yo no tenía la menor conciencia del peligro, yo estaba de lo más contento. Cada vez que me he vuelto a subir en un bote eso es lo primero que recuerdo.

El capitán se asustó mucho porque la tormenta era grande. Por el lado donde yo venía sentado se arrimó un botecito pequeño que estaba sufriendo mucho la tormenta, abordaron el camaronero y el barco empezó a inclinarse peligrosamente.

Entonces el capitán dijo por un altavoz: “Que Dios me perdone, que Dios nos acompañe, pero tengo que hacer esto para salvarnos”. Apagó las luces del barco y metió la velocidad dejando atrás a aquella flotilla de botes más pequeños. Sabrá Dios si todos llegaron o no.

Con la luz de la mañana vino la calma y de pronto empezaron a pasar delfines por el lado de nosotros. De momento era como una película que hasta entonces había sido de terror, en blanco y negro, y se transformaba en un algo mágico y a todo color. Nos dio una alegría tremenda. Fue una cosa que pasó hace cuarenta y tres años y todavía me emociono.

En la parte delantera del barco habían puesto a las mujeres, las madres con sus hijos y a una mujer embarazada. De pronto, la mujer de parto. En eso vimos una lucecita a lo lejos, pero lejísimo, y de momento aquella lucecita estaba al lado de nosotros.

Era un portaviones gigantesco, que hacía sombra al barco. Bajaron y empezaron a atender a la mujer en el camaronero, la subieron en una camilla y se la llevaron. Con la misma rapidez que apareció, despareció de nuestra vista.

¿Cómo reaccionaron en Cuba cuando supieron que te habías ido?

Los comunistas fueron a mi casa a ver por qué yo no regresaba de “la playa”. Mi mamá les decía: “Yo no sé nada, él me dijo que iba para la playa”.

A la tercera vez: “Pero señora, cómo usted no va a saber dónde está su hijo. ¿En qué playa él está?”. Y mi mamá: “Él está en Miami Beach, ustedes nunca me preguntaron en cuál playa”. Mi mamá se dio el gusto de decirles, claro, cuando supo que ya yo estaba a salvo.

En Estados Unidos…

Cuando llegué a Estados Unidos, a Cayo Hueso, que me bajé del bote, nos recibió un marine, armado, uniformado, y yo pensé que me iban a meter preso. Me ayudó a bajarme del bote y me regaló una manzana.

Yo no recordaba ni cuándo había sido la última vez que había comido una manzana en mi vida. Nos informaron que al día siguiente nos iban a llevar al aeropuerto de Opa-locka para mandarnos para un fuerte militar en Arkansas. Nos recomendaron que si teníamos familia en Miami los llamáramos para que nos fueran a recoger. Llamé a mi prima Ovies Cortizo, que EPD, y ella fue a recogerme.

Ya estaba en casa de mi familia. Pasaron los días y yo iba con aquella manzana para todos lados, ni cuenta me daba. Hasta que una prima me pregunta: “Ven acá, ¿cuál es la historia con esa manzana?”. Ella pensó que se trataba de algo de santería. Y yo le contesté, con total ingenuidad: “Es por si acaso me da hambre”.

Ahí me di cuenta de la mentalidad de hambruna que yo traía. Ese fue el chiste de la familia conmigo: “Oye, ¿ya te comiste la manzana?”. Desde entonces nunca faltó una cesta de manzanas en la mesa de la casita de mi prima en la sagüesera.

¿Qué trabajo encontraste?

Mi inglés era muy rudimentario, muy pobre, pero salí a buscar trabajo para el Downtown de Miami. Los cubanos recién llegados deambulaban por ahí porque muchísimos estaban quedándose en el Orange Bowl. Me atreví a entrar a una tienda, que cuando aquello era muy popular, McCrory, parecida a un Kmart. La señora que me atendió, una ancianita judía, se compadeció de mí y me dio trabajo.

Allí empecé friendo pollo y vendiendo pizzas. Trabajaba con un grupo de chinos que también habían salido huyendo del comunismo y llegaron a Estados Unidos a través de Jamaica. Así que mis primeras palabras y oraciones en inglés las aprendí con acento chino.

Ya te puedes imaginar aquello, nadie entendía lo que yo hablaba. Para mí, escoba era blum, no broom. Me sacrifiqué bastante allí y mi familia me apoyó dándome un refugio. Por las noches pintaba un poquito, lo que podía, y así fui saliendo adelante.

¿Cómo te conectas con el mundo cultural?

En 1981 participé en el Festival de la Calle Ocho, que cuando aquello era el Festival de las Artes; lo hacía y lo organizaban los Kiwanis. Cada artista ponía su timbiriche con sus pinturitas y los que querían cantar, cantaban; y los que querían actuar, actuaban.

En ese festival había un jurado que me dio el Gran Premio del Festival. El premio eran 600 dólares que me vinieron de perilla. Y por mi timbiriche pasaron mucha gente que me compraron muchos dibujos. También pasaron algunos críticos y periodistas que escribían reviews. Una de esas personas fue Norma Niurka, quien escribió un review para El Nuevo Herald que me ayudó muchísimo. Fui amigo de ella hasta que murió.

Yo seguía trabajando en McCrory. Para ir, tenía que hacer una transferencia en Coral Gables, pero como las guaguas se demoraban mucho yo mataba el tiempo o a veces me quedaba a propósito para ir a unas galerías que existían allí: Forma y Meeting Point. El dueño era un señor que se llamaba Carlos Luis. Nos hicimos amigos, él puso algunos de mis trabajos en Meeting Point y así fui conectándome.

También tuve una exposición en un centro que existía en aquel momento, un pequeño local tienda en Flagler. Nada del otro mundo, que pertenecía a un grupo de cubano-americanos anarquistas. Me dieron un espacio en la galería que tenían ahí, que se llamaba Xanas et Meigas. Te estoy hablando del Miami de los 80, completamente primitivo, nada de lo que es hoy en día.

En ese tiempo me hice amigo de Hidalgo Gato, El Súper. De Tony López, el escultor; una bella persona, tenía su estudio en la 36 del NW, frente a una cafetería donde trabajaban mi tío y mi padrino Orlando Ruiz.

¿Premio Cintas?

El pintor y amigo Rafael Soriano, Tony López y Ludovico Blanc, amigos también, me dieron cartas de recomendación para la Beca Cintas y así fue como la gané en 1982-83. En aquel momento eran 5 000 dólares.

Después gané el National Endowment for the Arts Fellowship en el año 1985-86. Yo no sabía ni escribir a máquina, hice mi propuesta escrita a mano, en un inglés fatal, pero parece que me di a entender y me dieron la beca. El premio eran 15 000 dólares, toda una fortuna para mí en aquel momento. Mi propuesta era dedicarme a trabajar sobre la visita del cometa Halley que pasaba cerca de la tierra ese año.

¿Civic Art Center de Miami?

En esa época también conocí a Nancy Pérez Crespo, intelectual cubana, una persona muy activa, que tenía un centro cultural: Civic Art Center. Allí tuve un par de exhibiciones y una instalación que salió a toda página en la revista Art in America. Mantengo mi amistad con Nancy hasta hoy día.

¿Quién fue la persona más importante en tu carrera artística?

Mi primer hada madrina fue mi prima Ovies Cortizo, que fue la que me trajo de Cuba. Mi segunda hada madrina fue la señora Bárbara Gillman. Ella y Virginia Miller fueron pioneras de las galerías de Miami.

Por ese mismo motivo de navegar con suerte, ella me cogió mucho aprecio y se encargó de hacer por mí todas esas cuestiones prácticas de presentaciones, promociones, etc., que yo no sabía, ni sé hacer. Ella dirigió mi carrera hasta que tuvo que dejar la galería. Se colaba por el ojo de una aguja y convencía a los demás sobre sus artistas.

Me presentó en muy buenas colecciones y logró conectarme con muy buenas exhibiciones. Nos tratábamos como si fuéramos madre e hijo. Respetaba mi opinión y nunca me empujaba a hacer nada que no quisiera hacer. Yo confiaba ciegamente en ella y siempre le agradezco mucho todo lo que hizo por mí.

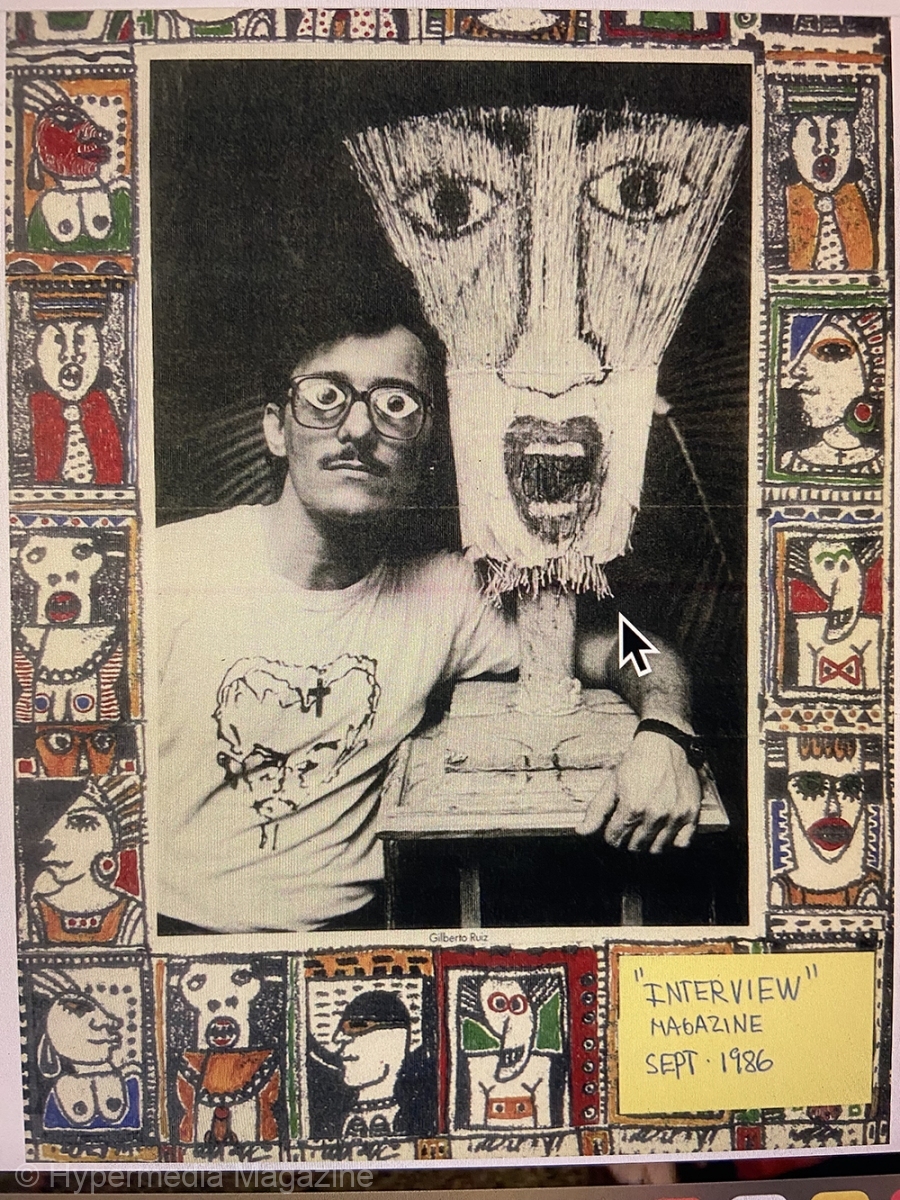

Me consiguió una página en la revista Interview, en el número dedicado a Miami Vice y otra en Art in America, con mi instalación The Making of God. Esas eran las cosas que ella lograba hacer.

¿Exposiciones en Miami?

Tuve un par de shows en el museo cubano, en uno de ellos hicieron un sabotaje, un loco no sé si de derecha o de izquierda o de dónde, puso una bombita en el museo y el único cuadro que se echó a perder fue el mío. En realidad, no se hizo mucho daño, aún lo conservo. Era un cuadro con una escultura delante, se llamaba El altar.

Con Bárbara Gillman también hice para mi show una pieza tridimensional que se llamaba Front Page Heros. En un descuido alguien se metió en la galería y se robaron parte del trabajo, solo para sabotearlo. Era una pieza que imitaba portadas de publicaciones en las que aparecían fotos de desaparecidos y de abusados. Por el frente estaban a todo color y por el reverso, ejemplos de las víctimas en blanco y negro. Todavía la tengo y está por restaurar la parte sustraída en el robo.

En Miami participé en muchas exhibiciones importantes también gracias a Bárbara Gillman. Una de esas fue Made in Florida con artistas de mucho calibre. Otra se llamó South Florida Invitational. Y una que fue muy significativa para mí fue New Works, en la que participé junto con Juan Abreu y Carlos Alfonso, con una ambiciosa y elaborada instalación que se llamaba “The Trial”. La hicimos en la Universidad de Miami.

También recuerdo la exhibición en Okaloosa-Walton Community College, donde me ofrecieron con insistencia un puesto de profesor asistente; pero ya tenía otros planes en mente. Quién sabe qué hubiera pasado si hubiera aceptado. Fue una buena década, en el aspecto artístico profesional.

¿Los planes eran New York?

Ya en 1987 los amigos empezaron a morir como moscas, a diario. Perdí como treinta amigos, no todos amigos íntimos, pero amigos. Pensé que en cualquier momento me moría yo también.

Cerré mi casa en Miami, puse todo en un almacén y me fui a Europa, a un viaje muy largo, con un querido amigo y excelente guía turístico. Cuando regresé de aquel viaje que empezó en New York y terminó en New York, decidí irme de Miami, que no acababa de parir lo que es hoy, una gran ciudad con su arte.

Era el momento preciso porque tenía todo guardado en un almacén. El 24 de septiembre de 1987 llegué a New York.

¿En qué trabajaste?

En New York estuve dando tumbos, vendiendo algunos cuadritos por aquí y por allá, pero no alcanzaba. Luego trabajé como freelancer en una revista que se especializaba en perros de raza. Pero la situación económica empezó a deteriorarse.

Estando ya aquí tuve dos exposiciones con Gillman, cuando se mudó a Lincoln Road, pero después ella tuvo que dejar la galería y dejé de ir a Miami. Empecé a coger mi camino en New York.

Me mudé para este apartamento estudio. Por suerte, conseguí un trabajo en el Metropolitan Museum que me salvó la vida y la sanidad mental. Un trabajo en el departamento de Seguridad, nada de arte, pero había que pagar el apartamento.

Por las noches, cuando el museo cerraba, en lo que llamaban graveyard hours, detrás de bambalinas, aprendí mucho, muchísimo. Fue una experiencia inolvidable y estoy eternamente agradecido por esa oportunidad porque ese trabajo ya me permitía pagar todas mis cosas, viajar, vivir sin esa inestabilidad bohemia de los artistas. Trabajé ahí veinticinco años, hasta que me retiré.

¿Dejaste de pintar durante esos años?

Cuando “desaparecí” de Miami, la gente debió darme por muerto. Muchos me han olvidado o ignorado. Cuando nos reencontramos en bienales, mucha gente me pregunta: “¿Estás pintando?”.

Yo nunca he dejado de hacer mi arte, pero es como en la literatura o en la música. Pintas, o escribes, o haces música porque tienes necesidad de hacerlo, por amor a tu oficio. Luego, si no lo expones, o nadie lo escucha, o no lo publican, o no lo compran, eso no me preocupa. Lo que verdaderamente disfruto es el proceso creativo. A fin de cuentas yo trabajo para mí y por eso no podría parar de hacerlo nunca.

¿Te gusta vivir en New York?

Me gusta vivir donde vivo, una sociedad en constante cambio y evolución, tal cual cambian las estaciones. Cuando te hastías del delicioso invierno, se hace inmensa la felicidad de ver los tulipanes rompiendo la nieve. Y para emular con los tulipanes, te quitas el abrigo y respiras el aire fresco, de cara al sol.

¿Te mantenías en contacto con tu familia en Cuba?

En aquellos primeros años solo se podía llamar unos minutos porque era muy caro. En una de esas llamadas me contaron que, en aquella recogida del oro que hicieron, habían entregado el anillo de compromiso de mi madre. Lo habían cambiado por una grabadora.

Cuando mi mamá me contó eso le dije: “Pero, ¿cómo es posible?”. Y me explicó: “Es que las llamadas son tan cortas que queríamos una grabadora para poder grabar la conversación y luego volver a oírte”.

Mi papá lo que me dijo fue: “Por la Revolución, todo”. Él murió siendo fiel a la Revolución.

¿En qué año murió?

Diez años después de estar yo en Estados Unidos, en 1990, enfermó de cáncer. Pedí permiso para regresar a verlo. Era un momento de mucha tensión, estaban haciendo el juicio a Arnaldo Ochoa. Se respiraba mucho miedo y malestar en la calle. Quizás ellos no se daban cuenta porque estaban allí, pero yo que venía de afuera sí lo notaba mucho.

Primero, me negaron el permiso de entrada y seguí insistiendo hasta que me lo dieron, pero demasiado tarde. Llegué cuarenta días después de la muerte de mi padre.

Fui al cementerio a ponerle un arreglo floral que yo mismo le había hecho y al día siguiente, cuando regresé, las flores no estaban, se las habían robado. Cuando me iba de regreso a Estados Unidos, aquella misma escena de la familia cubana frente al bohío diciéndome adiós con un pañuelo blanco se repitió.

Esta vez era mi familia, mi mamá y mi hermana diciéndome adiós con unos pañuelos blancos cuando una guagua nos llevaba del aeropuerto viejo al nuevo. Aparentemente, mi cuñado sabía que pasaríamos por allí y ellos estaban del otro lado de aquella polvorienta cuneta.

¿Y tu madre, en qué año murió?

Mi madre vino a visitarme en la primavera de 1983 y le encantó este país. Vino respaldada por mis primos Cortizo, pues, aunque ya tenía la residencia, no tenía una cuenta de banco fuerte para respaldarla.

Yo corrí con los gastos y ellos corrieron con el afidávit. Pienso que si mi padre hubiera venido, también le hubiera gustado. Mi madre lloró ante una pirámide de platanitos del supermercado, a mi padre le hubiera dado una sobredosis si hubiera visto una sola licorería.

Mi madre murió en 1998, pero no tuve el coraje de ir a verla en aquellas condiciones, en las mismas que aún viven los ancianos en Cuba. Me hubiera quedado, me hubieran encarcelado, literalmente hubiera quemado los puentes.

Si mañana hubiera un cambio en Cuba, ¿te gustaría ir?

Siempre fui un joven furiosamente anticomunista. Por ahora que no cuenten con mi regreso, los que “dirigen” “aquello” no me quieren allí tampoco.

Si mañana todo cambiara, a esta edad mía puede que volviera brevemente, a dar charlas íntimas de cómo componer un país roto a nivel de individuos con sueños y ambiciones para beneficio de la nación. Pero nunca iría para apoyar a ese grupito que goza del capitalismo, desde sus tronos amurallados, con piscinas y carreteras privadas desde el aeropuerto a la Marina Hemingway, pasando por todas esas mansiones robadas. No se puede ser cómplice de tanto desmán a todos los niveles, no se puede ser cómplice del poder absoluto.

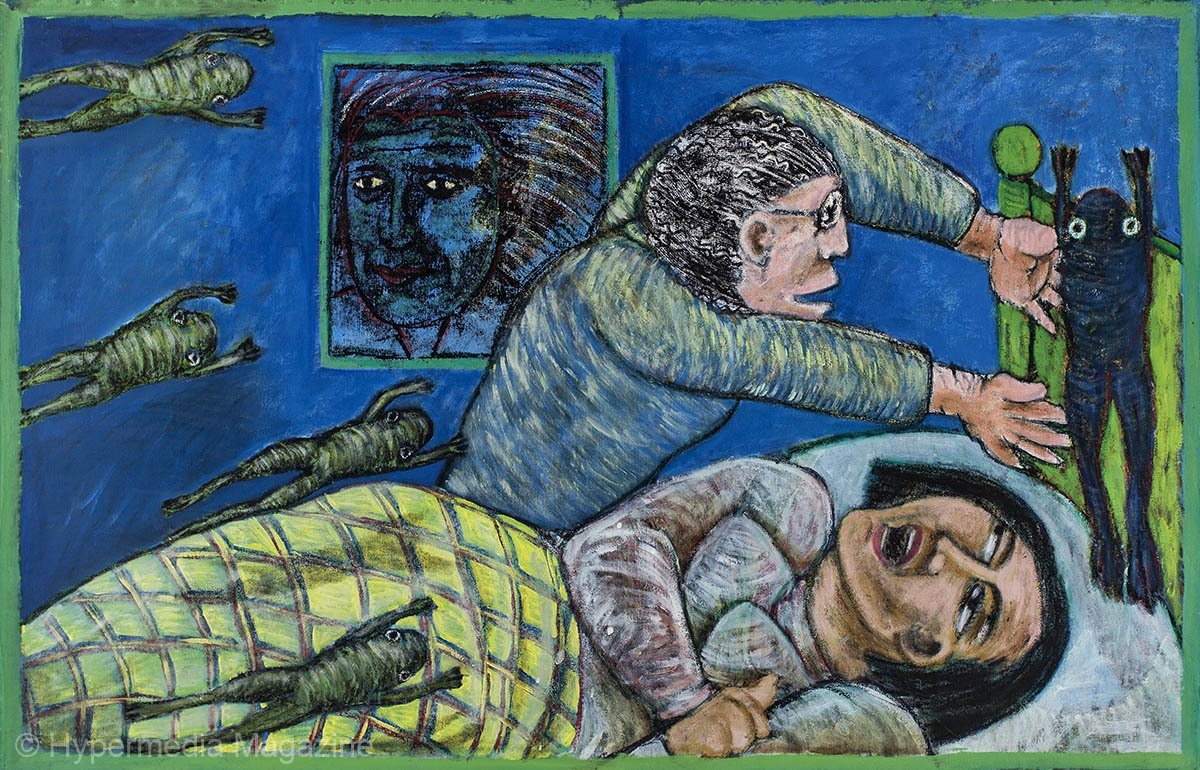

Gilberto Ruiz Val (galería)

Luis Cruz Azaceta: “La isla de Cuba la llevamos siempre a cuestas”

“Pasaban camiones llenos con cubanos gritando: ‘Esbirros, váyanse para Estados Unidos, traidores, nosotros no los queremos aquí…’”.