In the beginning there was fury, pero el principio es solo una continuación del ahora. Así que ahora es el principio y, en este principio, estoy yo y está la furia.

Me lanzo como la alternativa de lo irremediable. Marco el espacio que ella no podrá olvidar. Y en su honor me convierto en un rosario de huesos, piezas de mi carne para su cuello blanco.

Abel mira hacia el otro lado de la calle. No quiere ver cómo el camión aplasta los huesos de su perro, que podría ser también su padre o su madre. No quiere ver cómo el camión lo aplasta a él mismo.

Un segundo estridente y todo acaba, es el principio.

Camina por el borde de la acera. Esquiva los árboles, las raíces de los árboles. Abel es alto. Abel es rubio, aunque no muy rubio. Le gustan los helados y las mujeres. Pero hoy pasa por delante del puesto de helados sin mirarlos, ni mirar a la vendedora, que se llama Teresa y que siempre le sonríe con las tetas.

Abel dobla en la primera esquina. Son las doce del día y lleva un sobretodo negro, muy hermoso y muy inapropiado. Domingo, octubre de algún año. No hay casi nadie en la calle. Treinta grados en el sol, veintisiete en la sombra.

Abel escucha a alguien que lo llama. Pudiera ser su madre o su perro. No lo sabe y no mira atrás. Abel sabe que pudiera ser también el camión, avanzando hacia él, gritándole a él. Pero él, Abel, no lo mira.

Camina ahora calle abajo, apenas una leve inclinación del asfalto.

Me siento mejor cuando por las mañanas el café ya está listo al levantarme. Cuando nadie me dirige la palabra y se limitan a pasar. Cuando es domingo y en el barrio parece que todos han muerto.

Me entristecen los labios de mi madre. El pelo gris y el olor a pelo gris de mi perro. Camino calle abajo y esto me hace sentir mejor. La sensación de descender levemente. De ir sin ir, sino dejándose caer apenas.

Abel vuelve a doblar en una esquina, esta vez en sentido contrario al que dobló antes, solo por variar. Pronto se ve frente a casa de Rosario. Ella lava al final del largo pasillo.

Abel puede verla porque Rosario siempre deja la puerta abierta. Ella trae un short muy viejo, ancho, y una blusa aún más vieja, desteñida, casi tan blanca como su cuello. Rosario se asusta al presentir a Abel, pero no hace caso y sigue lavando.

Cuando era niño, me gustaba jugar en la tierra. Inventé un ejército de súper héroes hechos de tubos de pasta y espadas, que eran clavos de la carpintería de mi padre. Cuando llovía, los tiraba todos a la calle para que el agua los arrastrara. Después, pasaba días buscándolos. Nada me ha hecho tan feliz como aquellos reencuentros.

Cuando Abel conoció a Rosario, no pensó que ella iba a ser su mujer, que iban a tener dos hijos, vivir siete años juntos, ni que ella lo iba a dejar por un camionero. Cuando Abel conoció a Rosario, su padre había muerto y ahora él era el carpintero.

No puedo pensar dónde me gustaría estar ahora. A qué lugar quisiera ir, a quién quisiera ver. Cuando tenía quince años, me gustaba subir a los árboles y mirar a la gente. Pasaba horas allí, viéndolos entrar y salir, chocar, gritar, caminar.

Rosario se estremece, lo presiente. Abel se acerca a ella. Piensa algo que ella no escucha, que ya no podrá escuchar. Rosario es una nube al final del pasillo. No se desvanece, no cambia ni se mueve. Entrar en la nube, hacerse esa nube y guardar el último pensamiento.

Sus ojos están esparcidos por la calle. Una mano intacta apunta hacia el carrito de helados donde Teresa llora conmocionada. Todos gritan, se mueven, pero él no escucha nada. En la nube, es inmutable.

Un instante después, Rosario termina de lavar. Se seca las manos, va hasta la cocina y se queda mirando el fogón encendido. Su camionero debe estar al llegar. Ya debería estar aquí.

Tiende la ropa y se sienta a fumar. Es un día sin nubes. Es solo otro día.

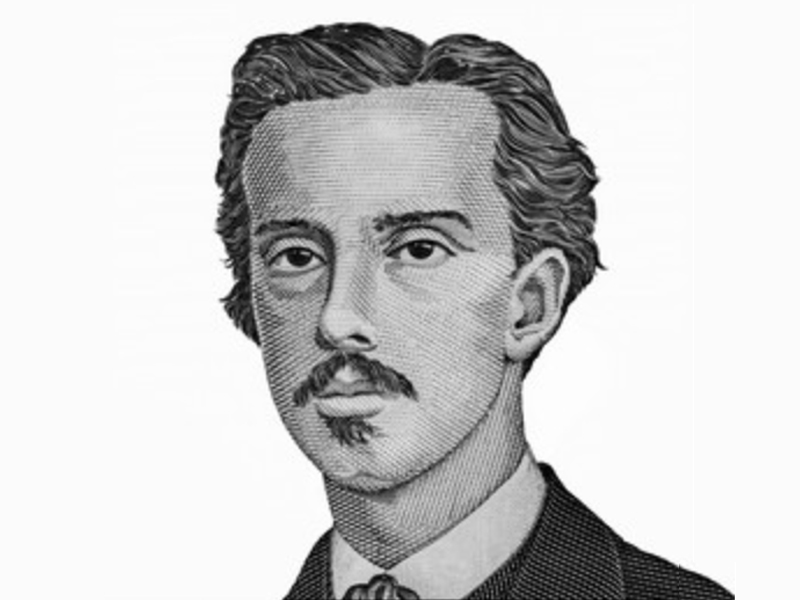

Discurso en la Universidad de La Habana (Sabatina del 22 de febrero de 1862)

Por Ignacio Agramonte y Loynaz

“El Gobierno que con una centralización absoluta destruya ese franco desarrollo de la acción individual, no se funda en la justicia y en la razón, sino tan sólo en la fuerza”.