Uva de Aragón. Foto: Wenceslao Cruz.

Emelina Catá y Jardines

De esos terribles años de la guerra, lo que se me ha quedado grabado para siempre son los sonidos de aquella madrugada del 26 de mayo de 1874.

Mi madre y yo nos habíamos acostado, no como de costumbre cada una en su habitación, sino juntas, en la cama que ella solía ocupar con mi padre. Ninguna de las dos habíamos logrado conciliar el sueño y por fin nos levantamos.

Mi hermano Álvaro, de ocho años, dormía con esa laxitud corporal que sólo logran los niños. Me detuve a mirarlo, a disfrutar de la inocencia reflejada en su rostro infantil y la cual temía que estaba a punto de estrellarse contra la realidad que se avecinaba.

Fui a la cocina a hervir agua para ofrecerle a mamá un cocimiento y ella salió al patiecito del frente, como solía hacer cada mañana, aunque nunca tan temprano. Los esperábamos y sin embargo nos sorprendieron. Fueron los sonidos de unos disparos secos, duros.

Sabíamos que con aquellas descargas acababan de fusilar a mi padre. Luego oímos más disparos, muchos más, cuya causa ignorábamos.

Salí de inmediato en busca de mi madre. Encontré que se había inclinado a regar sus plantas y estaba encorvada, como congelada, sin poder moverse. Se me antojó más débil y pequeña que nunca, y sentí que en ese momento se había convertido también en mi hija. Ahora era yo la encargada de protegerla a ella y a Álvaro, a quien el ruido de los tiros había despertado y se había fundido con nosotros en un abrazo.

Alcé la vista. El sol se asomaba tímidamente a lo lejos, pero una gran nube, una sola inmensa nube se había instalado en los cielos sobre nuestro modesto hogar.

No sé qué tiempo estuvimos así, apoyados cada uno en los otros, inmóviles, como si el más mínimo gesto nos fuera hacer perder el equilibro y derrumbarnos. Ni siquiera lloramos.

Por fin tocaron a la puerta. Eran el padre Juan y mi novio Ildefonso. El primero había podido estar con papá hasta el final, escuchar su confesión, darle la comunión y los últimos ritos, y acompañarlo en el pasadizo por el que llevaban de la Fortaleza de Baracoa a los sentenciados a muerte, hasta colocarlos junto a las rocas, de espaldas al mar, y frente al pelotón de fusilamiento. Nos aseguró que José Dolores Catá y Gonsé había muerto en paz.

A Ildefonso le permitieron estar presente porque era militar español. Nos aseguró por igual que papá había enfrentado su destino con valor y hombría. Supimos por él que los otros disparos se debieron a que el negro Juan Fromate, también condenado a muerte, se había tirado al suelo justo antes de que las balas lo hirieran, para luego saltar con la ligereza de una liebre, y echarse a las aguas de la bahía pese a los agudos peñascos.

Le dispararon múltiples veces, pero no lograron darle y presentían que estaba a estas horas escondido en las montañas. Ildefonso me entregó unas cartas que nos enviaba mi padre y prometió acompañarnos a reclamar el cadáver y sus pocas pertenencias.

Cuando mamá se serenó, dijo entre dientes:

—Ojalá que el que se escapó logre los ideales de tu padre de una Cuba libre.

Pero la historia no comienza aquí, sino muchos años antes.

(…)

Ocho meses después de haber sido arrestados, trasladaron de nuevo a los prisioneros a Baracoa, a fin de que se les instruyera el proceso y fueran juzgados en Consejo de Guerra.

El 1ro. de mayo de 1874 se celebró la vista. Presidió el Consejo el comandante militar de Baracoa Martín Alesanco, quien también había descubierto la conspiración. El capitán Andrés Reyes González, famoso por su dureza, sería el fiscal.

No nos permitieron asistir al juicio. Nos llegaron comentarios de la dignidad de nuestro padre durante todo el proceso, tan distinto a su hermano Rafael, que había estado vacilante.

Nos habíamos enterado de la oferta que le habían hecho al tío, a cambio de sus declaraciones, pero no confiábamos demasiado que el único castigo a mi padre fuera expulsarlo del país. Conocíamos demasiados casos con finales trágicos para engañarnos.

Abrieron la galería al público el día que dictaron las sentencias. Mi madre, mi hermano y yo, cogidos de la mano, temblábamos.

Primero, varios de los encausados, entre ellos Rafael Catá, fueron condenados a extrañamiento de la Isla. Esto me dio mala espina. ¿Cuál sería el castigo de los demás?

Fueron leyendo otros ocho nombres (yo los contaba) y los años de prisión a que eran condenados. Aún no habían mencionado a mi padre. No sé si la pausa fue deliberada para hacernos sufrir.

Por fin leyeron que José Dolores Catá y Juan Frometa eran sentenciados a garrote vil. Mi madre, siempre tan callada, dio un grito desgarrador que llenó el salón.

Álvaro me apretó la mano tan fuertemente que me hubiera dolido si hubiera sido capaz de sentir en aquel momento. Los dos observamos a papá y vimos en sus ojos una mezcla rara de orgullo, tristeza y amor. Esa mirada sería el legado que habría de sustentarnos.

No queríamos marcharnos sin verlo, y solo lo hicimos cuando nos prometieron que podríamos regresar a visitarlo al día siguiente.

Así fue. Después de tantos meses, pudimos al fin abrazarlo. Me di cuenta que había bajado mucho de peso y tanto su cabellera como su barba comenzaban a blanquear.

A mamá la sostuvo mucho tiempo contra sí. A Álvaro y a mí nos llenó de besos. Sentí su rostro húmedo de lágrimas, pero en ningún momento se le quebró la voz.

Nos aseguró que no tenía miedo, que la muerte era un tránsito hacia otra vida en la que algún día nos reuniríamos. Solo lamentaba el destino de sus compañeros, cuando sentía que la culpa era de él nada más.

Nos dio muchos consejos sobre la vida, la importancia del trabajo, la diciplina, la educación. Se lamentó de dejarnos en una situación tan difícil.

Pidió que no le avisáramos a su madre hasta que todo pasara, que él dejaría una carta para ella. Y finalmente nos aseguró que, aunque sufría por nosotros, moría con gusto por la causa de la libertad de Cuba. Y mirándonos a Álvaro y a mí, nos pidió que cuidáramos a mamá y añadió:

—Ahora les toca a ustedes terminar esta lucha. Todavía son muy jóvenes, pero si se prolongan las cosas, sé que cumplirán con su deber. Y desde la otra vida, porque sé que existe, estaré cuidándolos y me sentiré muy orgulloso de los dos.

Fue la última vez que lo vimos vivo.

Afortunadamente no había garrote en Baracoa, ese primitivo y cruel instrumento, y decidieron fusilar a los condenados. Era, me parecía a mí, una muerte más digna.

El 26 de mayo de 1874, al amanecer, sentimos las descargas con que mataron a mi padre.

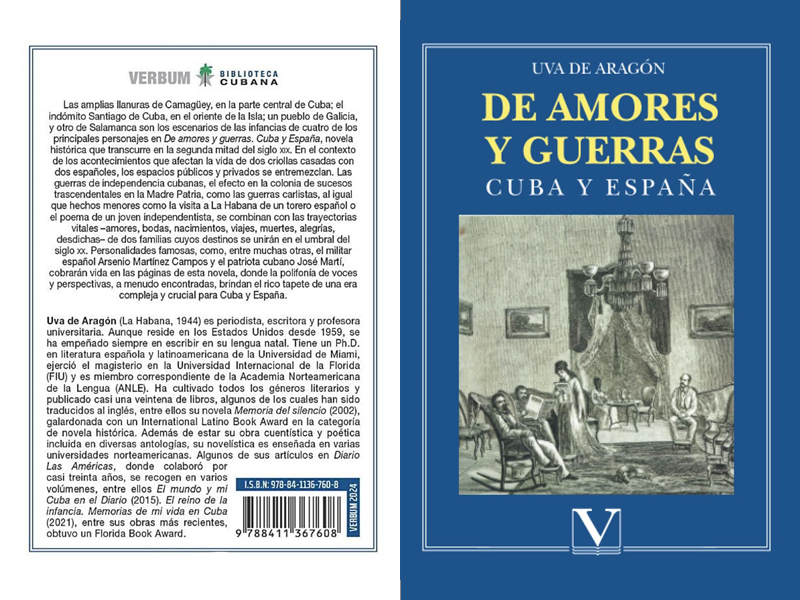

De amores y guerras. Cuba y España (Madrid, Editorial Verbum, 2024).

Alfonso Hernández-Catá

En los últimos meses de ese año 1901 se destacaron los preparativos y el entusiasmo para las elecciones del primer congreso de la nueva República, pronta a proclamarse.

Después de la escuela, siempre trataba de ayudar en las múltiples tareas de la campaña de mi tío Álvaro, en especial llevando el periódico La República a los distintos estanquillos para que llegara a más personas lo escrito por él, donde resumía sus puntos de vista.

Por fin, el 31 de diciembre se llevaron a cabo los comicios, y el 28 de enero la Junta Provincial de Escrutinio anunció los resultados. ¡Tío Álvaro había sido electo Representante a la Cámara!

Para presidente, habían escogido a Don Tomás Estrada Palma, de quien algunos comentaban era el favorito de los americanos, pero también que había sido gran amigo de José Martí. Nació en Bayamo, y a mediados de abril llegó a Cuba por Gibara y estuvo recorriendo la región, donde lo recibieron con grandes muestras de regocijo.

Santiago de Cuba se vistió de gala para su llegada el 1º de mayo de 1902. Todas las casas, no importa cuán humildes, ostentaban la bandera cubana. También la nuestra. La habían confeccionado mi madre y mis hermanas con tal amor que daba gusto verlas cosiendo y colocando finalmente aquella perfecta estrella blanca en medio del triángulo rojo.

Cuando dieron la última puntada, mi madre se alejó para ver la insignia con mayor perspectiva y con la voz entrecortada la escuché decir:

—Papá, tu muerte no fue en vano… Mi hermano y yo hemos cumplido la misión que nos encargaste.

Sentí un escalofrío, como si pudiera sentir la presencia de mi abuelo a nuestro lado.

El recién electo presidente llegó en el vapor Reina de los Ángeles y, como tantos santiagueros, toda la familia estaba desde temprano en el Plan de la Marina para darle la bienvenida.

Un regimiento de los Estados Unidos y la Guardia Rural le rindieron tributos militares. La banda municipal tocó con tanto entusiasmo como el alcalde Bacardí pronunció palabras de recibimiento a la tierra de Maceo y Heredia.

Fueron cuatro días de actividades febriles y festejos, pero ninguno me emocionó tanto como la gran parada escolar en la Alameda. Mis hermanos y yo no participamos, por asistir a un colegio privado. Pero nos veíamos representados en esos miles de niños de las escuelas públicas, algunos nuestros amigos del barrio.

Mamá nos recordó que Don Tomás, como le decían al presidente, había sido maestro en Central Valley, en el norte.

Tío Álvaro no estaba, porque viajó a La Habana para las primeras reuniones de la Cámara el 5 de ese mes y en días posteriores. La fecha fijada para la entrega del poder a los cubanos era el 20 de mayo.

Poco antes, llegaron a la ciudad de distintos lugares cercanos unos 4000 hombres del Ejército Libertador cubano para formar parte de los festejos y el alcalde los recibió con un emocionado discurso.

Aquella soleada mañana se congregaba en la Plaza de Armas y las calles aledañas una inmensa muchedumbre. Casi a las doce del día fuerzas cubanas y americanas, que debían rendir tributo a nuestra bandera, se situaron frente al Palacio de Gobierno.

Solemne, majestuoso, el viejo reloj de la Catedral hizo sonar, pausadamente, doce campanadas. Mamá, a mi lado, me apretó la mano. No quise mirarla, por temor a echarme a llorar.

No recuerdo haber sentido nunca antes una emoción mayor. Segundos después, la esquila de la basílica, con su acento de tiple, empezó a repicar alegremente, seguida por las de otras iglesias de la ciudad. Parecía que el aire mismo reía.

Vimos al teniente Whitside, hijo y ayudante del general gobernador de la provincia, salir al frente de la Casa de Gobierno, acompañado de varios jefes y oficiales americanos y cubanos. Tomó en sus manos las drizas que mantenían izada en el mástil la bandera estadounidense y la arrió.

La aclamación del pueblo se escuchaba, pese al sonido de tres bandas municipales. Antes de llegar al suelo, la bandera fue recogida por un comandante del ejército americano.

Un grupo de niñas, vestidas de Cuba Libre, le arrojaron flores blancas. Pensé en Martí y el poema en que ofrecía cultivar una rosa de ese color, incluso para sus enemigos, y me pregunté si sus versos habrían inspirado ese gesto, quizás de altiva gratitud.

Traté de alzar a Pepito para que viera mejor, pero ya a sus nueve años pesaba demasiado. De todas formas, pudimos observar claramente cuando el oficial americano doblaba en cuidadosos pliegues la insignia de su país, para entregársela en Washington al presidente Theodore Roosevelt, el mismo que cuatro años antes había peleado con sus jinetes en la Batalla de San Juan.

Todas las fuerzas presentaron las armas. Había llegado el instante largamente esperado. El mismo teniente Whitside izó la bandera de la estrella solitaria, que subió bellísima hasta el tope.

El júbilo del pueblo de Santiago fue indescriptible. Mientras, en el interior del viejo palacio de los antiguos gobernadores y comandantes generales españoles, el general Whitside, representando a los Estados Unidos, en presencia de altos funcionarios de la ciudad, incluyendo al alcalde, dio posesión del gobierno civil de la provincia de Santiago de Cuba al elegido por el pueblo, el General Francisco Sánchez Hechavarría, el mismo bajo cuyo mando tío Álvaro había peleado durante la guerra.

Tras breves discursos, el general Whitside y las fuerzas de los Estados Unidos, acompañados por el general Sánchez y otros cubanos, se dirigieron al muelle, y abordaron las lanchas que los llevaron al transporte americano Seguranca,donde embarcaron.

Nuestra familia se quedó largo rato mirando las naves con banderas americanas alejarse. Y, aunque hubo otras actividades en la tarde, como develar la Columna de los Veteranos, costeada por suscripción popular, mamá prefirió que regresáramos a casa.

Nos invadía ese sabroso cansancio del alma de cuando se han vivido intensas emociones. Un par de horas después, antes de irme a la calle con mis amigos, le di un beso y le dije:

—Nunca olvidaré este día, ni los sacrificios de tantos, incluyendo a mi abuelo y mi tío.

Me contestó con una preocupación que parecía opacar la alegría de hacía pocas horas:

—Es una gran cosa haber ganado la guerra. Ahora los cubanos tenemos que aprender a construir la paz.

Estuve a punto de contestarle que mi maestro nos había leído una frase similar de Aristóteles, pero me callé.

Después de todo, pensé, mi madre era tan sabia como el filósofo griego.

* Pasajes de la novela De amores y guerras. Cuba y España (Madrid, Editorial Verbum, 2024), que será presentada en la librería Books & Books de Coral Gables (Florida) el viernes 24 de enero de 2025 a las 6 pm, con el auspicio del Cuban Research Institute de la Universidad Internacional de la Florida y la Feria del Libro de Miami Book.

La globalización: motores, microchips y más allá

Por Vaclav Smil

Si los bajos costos laborales fueran la única razón para ubicar nuevas fábricas en el extranjero, entonces el África subsahariana sería la opción más evidente, e India casi siempre sería preferible a China.