Al escudriñar viejos versos, suelen arder las secuelas de un pasado entre lágrimas. Relatos ajenos que nos brindan aparente distancia, enquistados en la ausencia de un beso, un mimo o una sonrisa.

No hay fronteras al amor cuando el amor no sabe de fronteras, porque donde un cuerpo carga en sí las cicatrices del silencio, el susurro del tiempo compromete su suerte. Así trasluce el poema la vulnerabilidad del alma o la muerte sujeta al espectro trunco en las ilusiones. Estrujada lectura del vínculo entre el ser y su obra, entre lo compulsivamente vivido y la necesidad pretenciosa de representarlo con formas escritas y sollozos.

Fui osado al releer Ismaelillo, ingenuo, un suicida de ideas que, como cardumen loco, nadaron hacia la red.

Mucho pudiera decirse del hombre delicado y sensible que fue José Martí. Tras su corteza de Apóstol existió la pasión eterna del poema, el fuego heraclitano de lo nuestro como entidad irreductible, como existencia dinámica.

Mucho se relatan sus gestas, su heroicidad, su valentía. Se habla de Tampa, de Cajobabo, de su carne encendida del plomo español en Dos Ríos, de su sangre curtiendo el suelo cubano, de su ilusión de bien: de algún bien, de lo que entendió por el bien.

Pero así no lo hallo, así no es más que el busto descolorido o el retrato en el mural. José Martí fue poeta, con créditos y matices, con la sensibilidad del “alma trémula y sola” que vertió como lágrimas los versos.

Corría 1881, año de profunda soledad para el poeta. Sufría la violencia del destierro, el empobrecimiento desmedido y lo terriblemente cierto de la distancia de su hijo y su esposa, quien no pudo lidiar con la situación de su economía y el esfuerzo obsesivo de un Martí enclaustrado en una tarea mayor.

Corría 1881 y sería de María el padrino. Luego, La Guaira sentía sus suelas que reclamaba Caracas. Se acomodó a su rutina, a su trabajo, a sus noches de malestares, a la omnipresente idea de un hijo al que acompañar al futuro.

Escribe compulsivamente, goza del pulso de virtud y bondad que prescribe a su hijo, a su “caballero”, a su “príncipe enano”, a su “Ismael”. La falta de ese refugio, de quien le ofrendaba ternura, paz, regocijo, se metamorfoseó en la necesidad de construir un refugio ideal, el relato de un ser que, en palabras de Ángel Augier, sería para Martí una suerte de escudo.

Así, destrabó en el cuaderno de apuntes el nudo de emociones que lo asfixiaban, que le tupían la felicidad y volcó la pena en versos, rememoradores de los mejores recuerdos junto a su pequeño.

Regresa a Nueva York, no sin tener antes los reclamos conyugales por ese “fanatismo incomprensible […] en un camino que tiene muchos abismos” y el regaño de Leonor, la madre, que no le auguraba “un día de tranquilidad” mientras no se alejara de todo lo que fuera política y periodismo, mientras le recriminaba la escasez que originó la separación con la familia.

Llega 1882. Días antes encontró el poeta en la prensa los versos esbozados en sus días caraqueños. Leonor le exige su regreso a Cuba. Llega abril, y en la incertidumbre historiográfica que desconoce fecha exacta de su publicación, ve la luz Ismaelillo, ese “librito” a través del que, “espantado de todo”, busca el regocijo en la rima, en el futuro, en el hijo: o en la idea del hijo que poéticamente construyó; su escudero y aura honrada en una lucha noble por el bien, o su idea del bien, que renace en su hijo, quien es el poema y viceversa, molde de un ciclo infinito, amoroso e inenarrable.

¿Habrá imaginado el poeta la relevancia estética de la expresión versada que recogió ese “librito”? ¿Sabría Martí que Ismaelillo significó el pórtico de lo que sería la nueva poesía latinoamericana?

Tales preguntas retumban en mi análisis. La poesía es la fibra textual asida a un espíritu que siente (ama, sufre, odia), en tanto es retrato del quehacer contextual, del dilema del día a día.

Ismaelillo surge en un clímax de turbulencia política y personal para el poeta, quien sufría asedio policial, una precariedad económica significativa, así como la lejanía forzada de su esposa e hijo, iniciada desde su segundo exilio, situación que programó la caducidad de su amor conyugal, los que la distancia física catalizó.

Tal situación evidencia la composición visceral en el tratamiento lírico que recibió el poemario, condicionado principalmente por el drama de vida en que se hallaba envuelto Martí: desavenencias matrimoniales, desvinculación de finalidades en la vida, reclamos de la esposa, de la madre, de la patria, del futuro.

Es necesario recibir los versos de Martí como unidad, como organum, así lo pedía Fina García-Marruz. De esta forma, entendemos cada reclamo en Ismaelillo desde el entramado de su vida.

El cuaderno representa una zona de Martí muy recurrente. La acción reivindicativa de la virtud, de la bondad, de la paz, de consagrarse al mundo como ser de bien. Propone al hijo, desde un afán de renovación, sentimientos, convicciones y derroteros límpidos, situación poco abundante en la época, según esboza el poeta.

Hace partícipe al niño de sus batallas, de sus demonios e inquietudes, de la esencia perseguida hacia el futuro: la esencia de la resurrección de la grandeza del espíritu, o al menos, de alguna esperanza. Una lucha contra su propia existencia y realidad; contra la soledad, el desagravio y la tristeza.

A pesar de Martí presentar posicionamientos reservados ante la publicación de Ismaelillo, dado que pensaba el libro crearía estados de opinión sobre él como poeta y no como hombre de acción que buscaba cosas mayores que lograran sanar los dolores ajenos —parafraseándolo—, los lectores estaban frente a una nueva forma de concebir las letras en América, ante una reestructuración estética y simbólica de la escritura en español.

Así, Ismaelillo es tanto o más que un aviso de renovación poética —como lo definiría Ángel Augier.

El carácter de la originalidad estética de Ismaelillo como protozoo del modernismo martiano trazó su búsqueda de la poesía como estructura duradera, sincera, sobria, rigurosa, desembarazada del lenguaje inútil, “no dejando más hojas que las necesarias para hacer brillar la flor”.

La entrega del verso como entidad eficiente ante acuciantes sociales e internas, el exquisito estilo verbal, la dinámica en los giros, lo sensorial como alusión a lo profundo, el continuo zigzagueo cromático, la presentación de un todo simbólico en atmósferas constructivas, las culminaciones altivas y sentenciosas, la hondura metafórica, la simpleza, el ritmo, el hábito en la intensidad, la aliteración como recurso, las imágenes de signo negativo, las adjetivaciones libres, ágiles, con desenfadado estructural mediante distinciones en el lenguaje, siempre a tono con su tiempo y medio, y las antinomias, son de los elementos más significativos de la transgresión estética y simbólica que representó Ismaelillo en la literatura en lengua castellana.

Asimismo, las combinaciones de heptasílabos y pentasílabos en las seguidillas con marcada intención asonante en los versos pares, la presencia de romancillos pentasílabos y hexasílabos, al tiempo de dos romances heptasílabos y hondas cavilaciones, síntomas del desafuero del poeta y del mundo, son otras de sus características notables. No llegó al octosílabo, límite del arte menor, “verso del perfecto romance, como si le bastara el metro exiguo para cantar su breve gesta paternal”, anotarl pAugier.

También es notable el alzamiento ideal hacia lo utópico que notara Evelyn Picón, en ruptura formal con los convencionalismos y moldes estéticos tradicionales de la poesía en América, al tiempo que sigue supeditado a diégesis relatoras en tono de antaño, como recurso para la renovación de esencias humanas en busca de su ideal de virtud.

Según Picón, no existe un solo estilo modernista, sino múltiples. Todos, expresiones de un fenómeno epocal, relatores de diversas verdades y mentiras, calumnias y obsesiones, estructuras del pálpito narradas desde el verso. El eterno dilema del escritor ante la modernidad y sus límites, violencias e inestabilidades.

Señaló Eugenio Florit, el Ismaelillo como uno de los hitos de la poesía castellana, cuya revolución sacudió las letras en América. Picón lo entendió también como representante del brote del espíritu de la modernidad estética en la lírica hispánica.

Hay cosas que no son para toda la vida, sino para su momento, y como sabia estrella que en apurado paso al bien aguarda, hay cosas que en el futuro deben apreciarse como la luz de su instante, imperecedera y bella.

Enclaustrar el verso en auscultaciones de la (mal) llamada esencia humana, sustrayendo de la poesía el relato mítico y áspero, para darse a la caricia de un vuelo entre brisas del mañana, es leitmotiv en Ismaelillo, en tanto Martí buscó la recreación poética de su hijo, estructurado a su imagen y semejanza, o a las aspiraciones de un sentimiento de renovación y pureza, de “fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud” y en su hijo mismo.

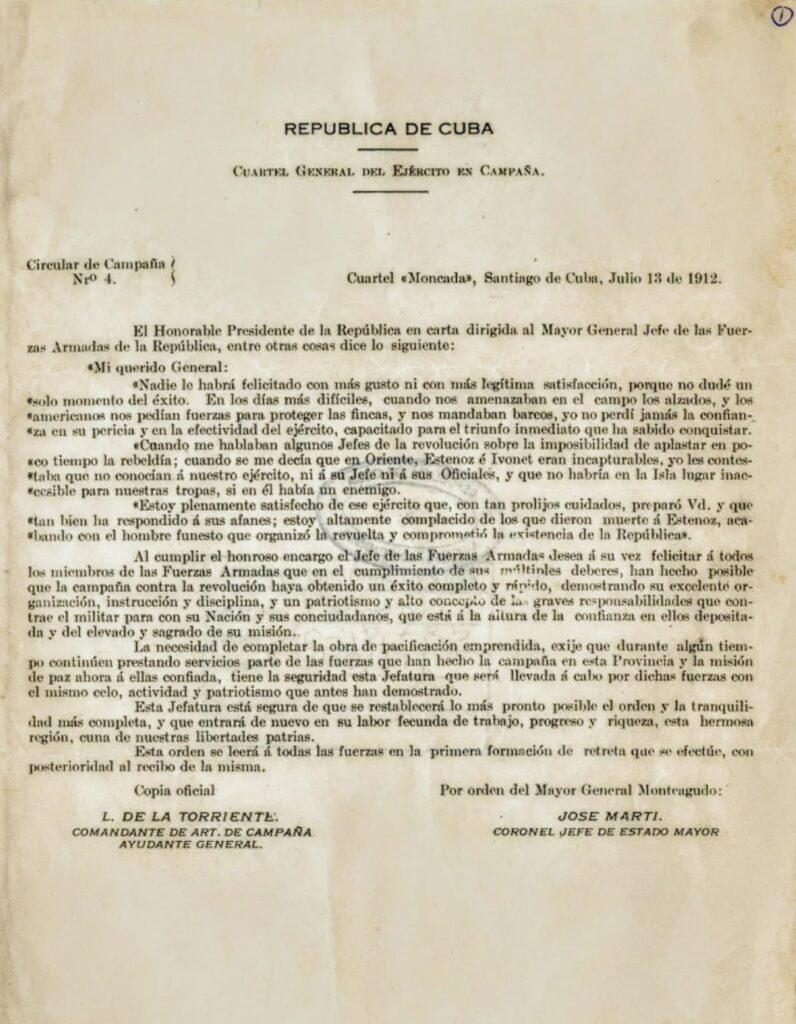

Años más tarde, en 1912, con grados de coronel al hombro, partía José Francisco rumbo a Oriente como jefe de Estado Mayor del mayor general Jesús Monteagudo. Ahí, el Ismaelillode su padre escribió junto a sus hombres una de las páginas más sangrientas y horrorosas de la historia cubana.

En ese mayo y hasta junio, entre 2000 y 6000 afrocubanos fueron masacrados en los campos orientales; miles de afrocubanos con demandas legítimas y que el poder político y militar de la época, escudado en la patriotería barata del presidente José Miguel Gómez, acusaba de “bárbaros”, “feroces salvajes”, “injuriadores de la patria”, “incultos”, gente “fuera del radio de la civilización humana”, gente de “instintos feroces”, “criminales”, “colaboradores del crimen”.

Miles de afrocubanos, muchos, militantes del Partido Independiente de Color (PIC) —primer partido político antirracista del hemisferio—, eran ninguneados, vilipendiados y asesinados vilmente por aquellos moralistas que decían defender la patria y no eran más que un puñado de racistas explotadores, corruptos, asesinos bajo las ordenanzas de sus privilegios.

José Francisco Martí, el Ismaelillo, enterró al niño que ya no era y que no se parecía al evocado en versos por su padre, en el preciso instante en que osó empuñar las armas contra coterráneos libres en nombre del racismo, la discriminación, la injusticia y el desenfreno servil ante el poder.

Posteriormente, sirvió como ministro de Guerra del presidente Menocal y militó en el partido casi fascista del ABC. Murió en 1945, justo un mes antes de cumplir 67 años, y sus restos fueron expuestos en el Salón de los Pasos Perdidos del Capitolio, para ser enterrado con los grados y honores de mayor general.

La obsesión martiana de obrar en base al bien significó una apuesta compulsiva en cada milímetro de su obra y su hacer. El poeta tanto se abrazó a tales conceptos, que resultó ingenuo en un sinfín de casos donde él —me animo a pensar que sin conciencia— resultó injusto, cáustico y opresivo. Situación común a la que su condición de hombre blanco decimonónico, ilustrado y prestigioso prácticamente lo obligaba.

La existencia para Martí, como noción insensata asida al presente, a su presente, álgido y tenebroso, insípido, túrgido, que relata la concepción del bien como única vía legítima de acción y vida, fue el mensaje de trascendencia que legó a su hijo a través de aquel “librito” de 1882.

Ismaelillo significó un posicionamiento, un cauce hacia el futuro donde el bien, su idea del bien, constituyó un modo más de afrontar la tarea mayor en que se vio enclaustrado, por la que renunció a su hijo, a su amor, a la vida de familia, a la tranquilidad del hogar, en la que imaginó, enhiesto y decidido, marchando a su “Ismael”, al que prefería, como relatara en sus Versos Sencillos, verlo muerto a verlo vil.

Ismaelillo puede representar hoy, más que el primer libro de versos del Martí idílico e impoluto impuesto desde múltiples narrativas, un símbolo de entrega hacia el futuro, engarzado al bien como concepto y praxis en diálogo con nuestro tiempo y responsabilizada con su medio social, con la justicia y consigo misma.

Martí fue, simplemente, un hombre. A mi entender, un hombre bueno, pero, como todos, tuvo limitaciones y matices. Pretenderlo deidad o reducirlo al epíteto de Apóstol es suprimir la esencia de bien que reclaman muchos de sus versos o masacrar, como José Francisco en 1912, el pálpito de justicia y libertad que trasciende lo descriptible y lo humano.

Poder y saber en Cuba totalitaria: una relación envilecida

Utopías violentas como el fascismo y el comunismo se han beneficiado históricamente del apoyo de intelectuales como participantes directos en estos procesos a niveles locales. Intelectuales que se convertirían luego en parte de sus élites estatales gobernantes.