Fernando Dámaso.

Martí, de Apóstol a prêt-à-porter

La prédica y el pensamiento de José Martí tuvieron su mayor difusión en los Estados Unidos, entre los emigrados y los participantes en la Guerra de 1868, que lo conocieron y compartieron con él. Era lógico: aunando esfuerzos para la nueva guerra, trató de convencerlos, con su verbo, para incorporarlos a la cruzada. El Partido Revolucionario Cubano y el periódico Patria fueron instrumentos que reflejaban su ideario.

Comenzada la nueva contienda y, caído en combate a su inicio, sus ideas sobre la guerra, la independencia y la República a crear, quedaron en poder de sus más cercanos colaboradores, sin pasar a formar parte del ideario de la mayoría de los combatientes, tanto oficiales como simples soldados. Es así que, en los campamentos mambises y en el fragor de los combates, primaran los criterios y posiciones de los jefes militares a los cuales se subordinaban, fueran Gómez, los Maceo, Masó, Calixto García y otros.

Con el advenimiento de la República en 1902, desaparecidos los principales gestores de la misma, quedando sólo de ellos, como figuras principales, Máximo Gómez y Calixto García y eso, por muy poco tiempo, se pierde el ideario martiano, como elemento activo en el quehacer político. Desaparecido el Partido Revolucionario Cubano, por voluntad expresada en sus estatutos, la política se dirime entre liberales y conservadores, con figuras de segunda y tercera fila.

Martí permanece olvidado prácticamente hasta 1920, cuando comienza a ser retomado por los nacidos con la República, que comienzan a alcanzar la adultez, la denominada “generación del 25”, transitando desde la cultura hacia la política. Sus ideas, mezcladas con el nacionalismo de la revolución mexicana, el naciente antiimperialismo y conceptos socialistas, importados de la revolución rusa, se hacen presentes en la lucha contra Gerardo Machado y en las discusiones de los primeros momentos, después de 1933.

A ello ayuda la aparición de libros sobre su ideario y su vida, que lo hacen una figura respetable ante los jóvenes, más la opinión de martianos fieles quienes, con su prédica, muestran las diferencias entre la República real y la República ideal.

En 1922, el Congreso decreta el 28 de enero, fecha de su nacimiento, como fiesta nacional, y establece que cada escuela cubana tenga su busto. También se le exigió a cada municipio de la Isla, designar “una de sus principales calles con el nombre de José Martí”, así como dedicar “a la memoria del Apóstol una estatua, un busto, un obelisco, una columna conmemorativa, una placa de bronce o mármol en el más prominente lugar público”. O sea, Martí comienza a ser reivindicado en mármol y bronce, además de difundirse su ideario.

Después de 1933, se crea el Partido Revolucionario Cubano, que agrega a su denominación la palabra “Auténtico”, pretendiendo ser continuador del organizado por Martí en el Siglo XIX. Nada más ajeno a la realidad, en su práctica posterior.

Martí, en estos momentos, comienza a ser utilizado por unos y otros políticos, de acuerdo a sus intereses, sacando sus pensamientos de contexto, en dependencia de su eficacia movilizadora. Esto trae aparejada su manipulación demagógica. Sin embargo, su ideario, como tarea inconclusa, permanece en las mentes y corazones de muchos cubanos. Hace acto de presencia, como sombre protectora, en los constituyentes de 1939 y durante la redacción de la importante Constitución de 1940.

Los gobiernos, desde 1940 hasta 1958, recordaban a Martí en las fechas patrias, para ediciones de billetes de banco, sellos y al erigirle nuevos y más grandiosos monumentos. Desde el lado de la oposición, fue cada vez más traído e incorporado a la lucha, como principal aval de quienes lo utilizaban.

Así lo hicieron quienes combatieron a Batista entre 1940-44, a Grau entre 1944-48, a Prío entre 1948-52, y a Batista, nuevamente, entre 1952-58. Es en esta última etapa, donde Martí adquiere una presencia inusual: “participa” en la marcha de las antorchas, un remedo fascista trasplantado a La Habana el 28 de enero de 1953, es el apóstol de la denominada “Generación del Centenario” (1953), el “autor intelectual” del asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba, “está presente” en el juicio posterior, y es el inspirador de la lucha armada y clandestina y mucho más.

Martí se convierte en la razón de ser de todo lo que se hace, como si los sujetos actuantes carecieran de ideas para ello, o pretendieran justificar todos sus actos, como una “puesta en práctica de la prédica martiana”.

Después de enero de 1959, Martí se divide en dos mitades: una parte al exilio junto con los cubanos que emigran, y la otra se queda aquí. La utilización de Martí se produce en ambas orillas. Aquí se vuelve abrumadora y se convierte en algo fuera de lo normal, rompiéndose los límites de la cordura, produciéndose su manipulación más grosera.

Un ejemplo: las cuestionadas Escuelas al Campo y en el Campo, según las nuevas autoridades, “constituyen la aplicación de la concepción martiana de estudio y trabajo”, algo totalmente falso, pues su planteamiento en uno de sus escritos, correspondientes a Escenas Norteamericanas, se refería a una ciudad que visitó, donde la principal fuente de trabajo era el ferrocarril, y sacó la conclusión de que, en este caso, sería conveniente que las escuelas, además de impartir las asignaturas docentes, deberían impartir clases referentes a los oficios ferroviarios.

Igual se refirió a una zona rural, con escuelas impartiendo clases que tuvieran que ver con la agricultura, etcétera. ¡Nunca planteó el absurdo de que todas las escuelas urbanas tenían que trasladarse al campo ni viceversa!

A partir de abril de 1961, con la declaración del carácter socialista del proceso, el ideario de Martí es sustituido por el de Marx, Engels y Lenin, estableciéndose el adoctrinamiento masivo desde el kindergarten hasta la universidad, así como de toda la población. Banderas rojas con la hoz y el martillo, la Internacional y las viejas consignas de la izquierda mundial llenan los días de los cubanos, como un espectáculo circense, a falta del pan que ya comenzaba a escasear.

Unas veces más, otras menos, según las conveniencias, Martí ha sido manipulado, desfigurado, acomodado y sobre utilizado, creando en muchos jóvenes, y no tan jóvenes, un rechazo a esta prédica alienante y absurda. El clímax llegó con la frase: “Martí de lo prometió y Fidel te lo cumplió” y con la aseveración de que, el personaje de marras, “era su mejor discípulo y el más fiel intérprete de sus ideas”.

Después se fue aún más lejos, colocando sus cenizas cercanas a su tumba. Es necesario un proceso de desintoxicación de este falso Martí, retomar su ideario y su figura reales en su justa medida, sin pretender endiosarlo ni considerarlo poseedor de todas las verdades y soluciones para todos los tiempos. Martí debe ser quien avance y tropiece con nosotros, pero no puede sustituirnos.

Fernando Dámaso.

¿Negro, afrocubano? Mejor, cubano

En Cuba, el negro, junto al “gallego”, al chino, al “polaco”, al criollo y a otros, en menor cantidad, se integró y, juntos, formaron al cubano. Afrocubano o afrodescendiente, como algunos pretenden rebautizarlo, es una copia mala de afroamericano o afronorteamericano, traída del Norte, sin ningún vínculo histórico.

Los negros llegaron a Cuba durante la esclavitud, provenientes de África, donde eran capturados por los propios africanos y vendidos a los mercaderes de esclavos, que los comercializaban por el mundo como fuerza de trabajo. Algunos arribaron de Haití, con sus amos franceses, cuando estos huyeron de la destrucción y la barbarie de la revolución haitiana, que liquidó esa colonia y desestabilizó al país para siempre. Unos pocos vinieron de Jamaica y de otras islas del Caribe.

Todos, a partir de este momento histórico, perdieron sus vínculos con sus países de origen en África. Cuba, desde el fin de la esclavitud en el Siglo XIX, no recibió ningún nuevo negro de África. Durante finales de ese siglo y, durante más de la mitad del Siglo XX, tampoco.

En la década del sesenta del siglo pasado, con el surgimiento de los movimientos de liberación africanos, principalmente negros cubanos fueron escogidos y enviados como combatientes a entrenarlos y engrosar sus filas, bajo el supuesto precepto de que “Cuba tenía una deuda histórica que pagar a África por la esclavitud”, aunque en realidad su envío respondía a intereses geopolíticos en el marco de la “Guerra Fría”.

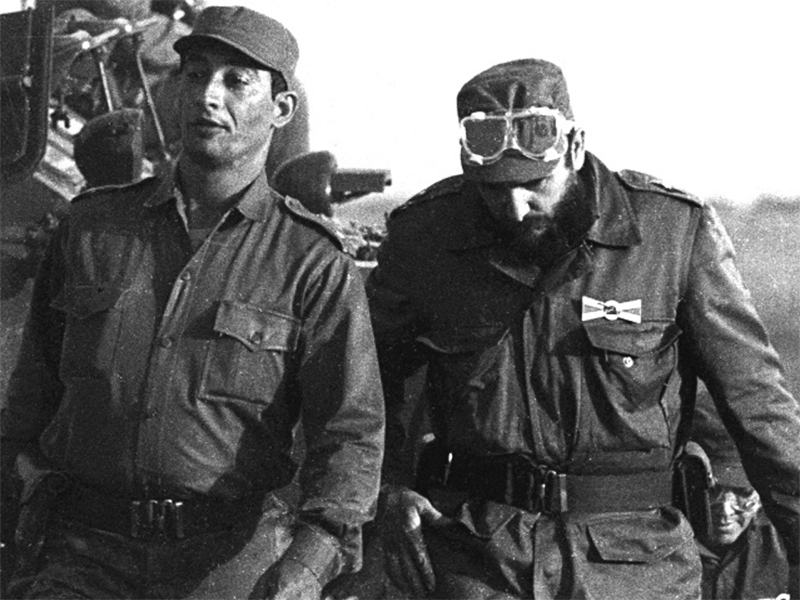

Entre los muchos fracasos, el más sonado fue “el del Ché y su destacamento guerrillero en el Congo”, el cual, poco aceptado por los propios africanos a quienes pretendía ayudar, y limitado en sus acciones militares, tuvo que poner pies en polvorosa, perseguido por las tropas del Congo belga, teniendo que pasar a Tanzania, a través del lago Tanganika, con la ayuda de lanchones de desembarco soviéticos, para evitar ser hecho prisionero o aniquilado.

Tiempo después, por iguales intereses, se produjo la participación masiva de cubanos, en este caso blancos y negros, en las “guerras africanas”, patrocinadas por la extinta Unión Soviética, donde esta aportaba el armamento y la logística, más el entrenamiento y asesoramiento de las tropas locales, y Cuba las denominadas “tropas internacionalistas”.

Tanto en Angola como en Etiopía, los casos más notorios, los negros cubanos que combatieron allí, pronto comprendieron que no tenían nada que ver con los nacionales africanos, pues no los unían ningún vínculo histórico ni familiar y menos aún emotivo, de idiosincrasia, costumbres, tradiciones, cultura, religión ni nada parecido. Lo que hubiera podido existir, había desaparecido en el siglo transcurrido desde la llegada del último negro africano a Cuba hasta ahora. Unos y otros eran perfectos desconocidos.

En Angola, por ejemplo, los mulatos, mejor preparados y educados en Portugal y otros países europeos, discriminaban a los negros, y estos, peor preparados, los discriminaban a ellos. En Etiopía, los del Norte y Centro, mejor preparados y educados en Inglaterra e Italia, discriminaban a los del Sur, más primitivos, semidesnudos y pidiendo “raid” en las carreteras. En ambos casos, también influía negativamente la proliferación de diferentes etnias, que, con sus costumbres y creencias disímiles, dificultaba el logro de una precaria unidad nacional.

Todo esto les era ajeno e incomprensible a la mayoría de los negros cubanos, criados y educados en un país con sentido de nación, aunque su status social, por diversas razones, no fuera igual al de los blancos, representados estos por “gallegos”, “polacos” americanos y ciudadanos de otros orígenes, incluidos hasta los laboriosos chinos.

En el caso de los jóvenes africanos, trasladados por miles para estudiar en Cuba, la mayoría fueron ubicados en escuelas especiales creadas para ellos en lugares alejados de las ciudades y en la Isla de Pinos, no manteniendo relaciones con los jóvenes cubanos, por lo cual no se produjeron importantes influencias recíprocas.

Plantear hoy, como se ha hecho, que los negros cubanos actuales representan a África en Cuba, además de una falsedad, constituye un oportunismo politiquero, que no tiene nada que ver con las supuestas “raíces africanas”, transformadas, recicladas y cubanizadas durante décadas, alejadas bastante del África actual.

El negro cubano es un producto original de la Isla, surgido del crisol de razas en el proceso, aún inconcluso, de formación total de la nación. No tiene nada que ver con los negros africanos, a no ser por la pigmentación de su piel, ni tampoco con los afroamericanos.

En el mundo de la música, al que se acude a menudo, el que se hayan introducido nuevos instrumentos musicales provenientes de África, uniéndolos a los tambores del tiempo de la esclavitud, es tan natural como que también se utilicen guitarras eléctricas, pianos, saxofones, baterías, consolas acústicas y todo lo desarrollado en el mundo musical. Forma parte, simplemente, de la globalización que transitamos.

Emplear el término “afrocubano”, como algunos exigen, tiene más de académico que de natural. Parece tender a buscar apoyo extraterritorial para “emancipar” al negro de la “opresión” de los blancos y del “terrible” capitalismo, manteniendo la causa de sus problemas, no en sus limitaciones objetivas y subjetivas, sino en las que les imponen otros. Esta tesis de víctima inocente, mantenida durante mucho tiempo, ya ha perdido vigencia y pocos creen en ella y la comparten.

El negro cubano, instruido o semianalfabeto, trabajador o vago, profesional o delincuente, músico o deportista, violento o pacífico, guaposo o tranquilo, respetuoso o irrespetuoso es un producto neto de nuestra insularidad en el Caribe: es simplemente un cubano más.

Fernando Dámaso.

El apocalipsis somalí

“Fue Castro quien arrastró por primera vez a la URSS al continente africano —sin pedir permiso, cabe añadir— al enviar tropas cubanas en apoyo del MPLA”.