Según los cabalistas, la letra hebrea kaf reina sobre la vida y corresponde, en el cosmos, a Venus; en el almanaque, al cuarto día del año; y en el cuerpo, al ojo izquierdo. K, que evoca el sonido de un ahogado o de alguien que trata de hablar y no puede, se representaba en el antiguo Egipto con una mano. En nuestro idioma es una letra seca y limpia. Más pura que la Q, que se deja contaminar por las vocales, y que la C, que muy pronto pierde solidez. K es la inicial de Kundera pero también de Krishnamurti. Entre lo humano y lo divino, la K —vida, ojo, planeta, calendario, mano— es igual a Kafka.

Hay que pensar que Franz K —o su gólem, Joseph K— conocía estos valores de su inicial y jugaba con ellos. Al releer las nuevas ediciones de sus cuentos (yo usé la de Páginas de Espuma, traducción de Alberto Gordo), uno vuelve a Kafka en calidad de escritura sagrada. Y no porque, como pensaba su amigo y albacea Max Brod, el escritor viniera a renovar de algún modo el judaísmo (Scholem habla de los 36 justos escondidos en el mundo por cada generación), sino por la condición fragmentaria, esquelética y, sin embargo, rotunda de sus textos.

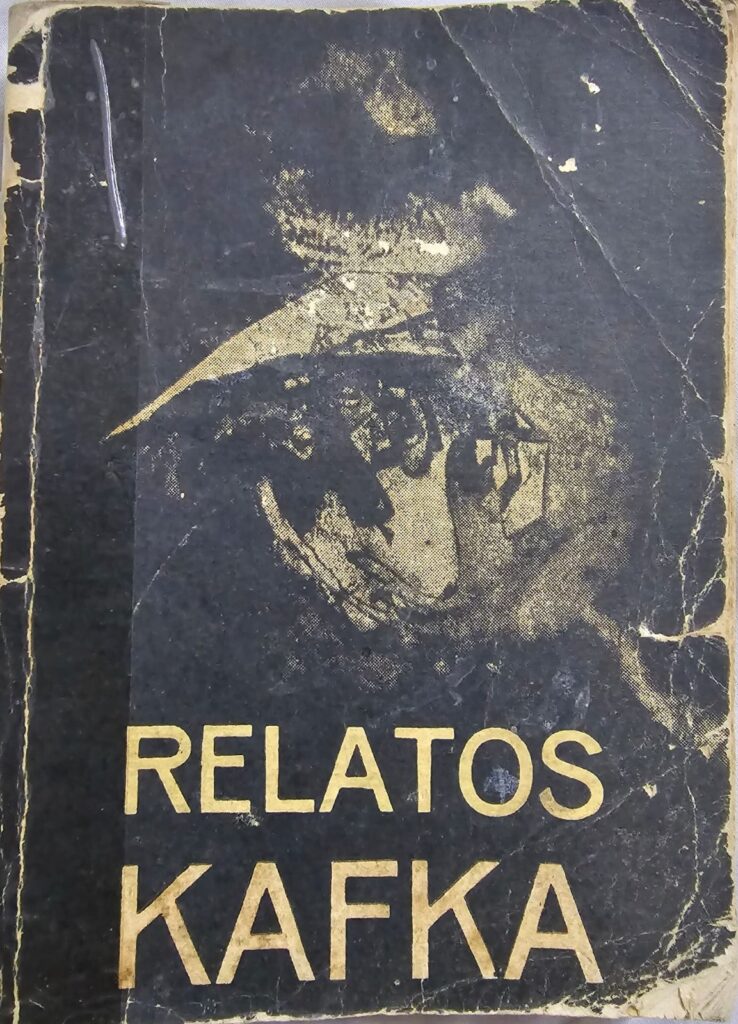

Entre los editores de Kafka, lo ortodoxo fue siempre obedecer a Brod. La vieja edición cubana de sus relatos, con algunos dibujos y documentos, advierte que en todo seguirá el criterio del albacea. Lo que Brod modificó o tachó, los censores de La Habana —con Ambrosio Fornet oficiando de gran inquisidor— lo respetan. Muy distinto es el libro que ahora tengo entre manos, azul la cubierta, viñetas de Arturo Garrido, y el texto de K limpio de todo artificio. Es el Kafka que, un siglo después de su muerte y superado el libro negro del trópico, redescubrimos.

Se ha criticado a Andrés Neuman, que escribió el prólogo de Páginas de Espuma, por usar los espejuelos de Borges para leer a Kafka. En diez viñetas, Neuman recoge su opinión sobre los cuentos y ciertamente aporta poco excepto en su último párrafo, donde reduce a Kafka a la K, y ahí ilumina todo: «Basta el rebote de ese par de sílabas para que entremos en trance y su mundo nos embista. Kaf. Ka. Dos golpes breves, velados, oclusivos. Kaf. Ka. Y algo se moviliza de inmediato. Eso también lo predijo en sus diarios: La a, desprendida de la frase, salió volando como una pelota por la pradera».

Si se vuelve a la cábala, la A desprendida es aleph y aleph conduce no a la K, sino fatalmente a la B de Borges. Pero es que en Kafka, la K puede ser un aleph deformado, torcido, pero en plenitud de poderes. Aleph, letra infinita, también es el sonido de un ahogado. El asma de Dios, la respiración entrecortada de YHWH, que crea el mundo. «Escuchar el aleph no significa propiamente nada», advierte Scholem, para quien ese silencio —más parecido al graznido de un dios que lo sabe todo y no puede revelarlo— debe cifrarse en letra muerta.

De ahí que pronunciar la K, inicial jorobada y oscura de Kafka, intentar resolver su misterio de incomunicación, sea vano. Uno solo puede volver a su mundo, compuesto de letras, parábolas e imágenes, y recordar cómo fue que entró, cuándo fue que empezó a leer.

En el ejemplar habanero de Kafka, que es el que usaron todos los lectores de la isla, se presentaba al joven como un manual tenebroso. ¿Quién no se reconocía en sus páginas, en el garabato de la rana diseccionada, en la letra menuda contra el padre? Quedaron en la memoria el comienzo de La metamorfosis —palabra mitológica que ahora se traduce por transformación, más precisa y menos mágica— y algunas expresiones: la simiesca vida anterior, el grito ¡renuncia, renuncia!, la declaración tengo once hijos, aunque no se tuviera ninguno.

Se nos presentaban aquellos relatos como unidades completas, sin explicar —como hace Gordo, en una lista filológica mucho más útil que el cansino prólogo— que muchas veces Kafka abandona la historia, y que su corte carece de sentido y se debe a la fatiga o desesperación del autor. Lo curioso es que esa cualidad incompleta, ese sentido de que la historia debe quedar inconclusa y el escritor solo pone un paréntesis a lo largo del flujo vital, es lo que más gusta de Kafka. Perseguir esa cualidad en el texto fue lo que llevó a muchos a volverse escritores, y esa ausencia de final —¡renuncia, renuncia!— marcó los textos de los aprendices de este oficio.

Me gustaron tanto las viñetas de Arturo Garrido que, por despiste, atribuí la mayoría al propio Kafka, cuyos dibujos completos se publicaron el año pasado y ahora circulan en una edición que parece un libro judío de oraciones. O, mejor dicho, uno de los cuadernos en octavo de Kafka, en los que solía escribir sus relatos y aforismos.

La edición de Gordo salva también de las pesadas analogías históricas de que se hacen acompañar los libros de Kafka. Hombre para quien la historia fue siempre una pesadilla, ¿por qué encadenarlo a esos primeros años del siglo? ¿Qué interés puede tener el conocimiento de que 1917 es el año de su retiro en Zürau y el de la Revolución de Octubre.

En el macabro ejemplar cubano, estas analogía son reveladoras. En una tabla con tres columnas —vida de Kafka, contexto literario y contexto histórico—, los paralelismos bastarían para desencadenar nuevos cuentos de K. Ahí se traza una relación, por ejemplo, entre la excursión de Kafka con su tío Löwy, el médico rural, y la segunda intervención norteamericana en Cuba, más la publicación de Los negros brujos, de Fernando Ortiz. En 1912, con el punto final de La condena —señala Fornet— se produce el alzamiento de los Independientes de Color. La tuberculosis llega el mismo año que la Guerrita de la Chambelona. En mayo de 1914 Kafka se compromete con Felice Bauer y, como aparente signo ominoso, nace el kafkiano peso cubano. Tampoco se resiste ese libro tenebroso a recordar que en 1924 muere Kafka, pero también Lenin.

Es un lugar común decir que en Cuba Kafka es literatura realista. La degradación es ley, el Estado lo tritura todo, la vigilancia es obra de amigos y enemigos, la burocracia es el idioma natural y toda vida es simiesca. Sin embargo, nadie leyó a Kafka en el trópico para recrearse en la desesperación, sino para refugiarse contra ella. Nuestro Kafka es siempre íntimo, no épico. Viaja con nosotros, no en el maletín de los censores. Es patrimonio de los exiliados, como lo fue él. Algo de judíos hemos tenido siempre los cubanos, no solo en la sangre más antigua —se sabe que muchos lograron viajar a la isla pese a la prohibición colonial— sino en el destino.

Por eso reencontrar a Kafka ahora, en el centenario de su muerte, cuando decenas de editoriales en español lo han vuelto a publicar, es un contraveneno para quienes leímos su libro negro. Tengo a mi lado el ejemplar de Páginas de Espuma, los dibujos, las cartas, las revistas y biografías, las nuevas lecturas de Reiner Stach y, por curiosidad, me hice fotografiar en Cuba la edición habanera. La letra K se multiplica en mi librero de expatriado, reina sobre la vida, invoca a los planetas, alarga su mano, mira fijo con su ojo —el mismo que veo en los dibujos de todas las cubiertas— e invoca el graznido divino, la asfixia del ahogado, el silencio de todos los exilios. K, Kaf-Ka, el asma de Dios.

Postdata.

El 8 de agosto de 1988, Sarduy escribió un simpático poema acróstico «a las letras del alfabeto». Cabalista y barroco, los pocos nombres propios que utiliza forman una cofradía en cuyo centro está el «enemigo rumor» de Kafka. Que conste que pudo haber utilizado a Krishnamurti, de quien fue devoto, o el de Kundera, que vivía en su misma ciudad desde 1970. Está en la página 239 del primer tomo de sus obras completas:

Ardiente letra, tu sangre será

breve, como las flores del baobab.

Crearás palabras, y otras letras (sic)

de éstas caerán, en un torpe ardid.

En otro reino la escritura fue

fragmento, cuña, nudo, raga y kif;

grave estampido de un dorado gong,

huella y espejo de un antiguo aleph:

imagen que el espacio da de sí.

Juntan las letras al sol y al reloj

—Kafka se encuentra con su doble, K:

lenta escritura de un rumor letal—,

llenan, combinan, como dijo Lull.

Mallarmé no lo olvida, ni el Islam,

ni el monje que enseñó bajo el monzón

o el que con letras escribió y oró.

Piet Mondrian pinta escuchando be-boop.

¿Quién es Duchamp y quién Hooq?

¿Refléjase en lo nimio y lo estelar

—signos, silencios— no la sombra, mas

todo el ser de la luz, como en Rembrant?

Universo de letras donde tú

ves ciudades pintadas: Tel-Aviv,

Westminster por Monet, la gris Glasgow;

xilografía de la tosca Sfax.

Y aquí la firma: Severo Sarduy

—zurdo algoritmo de la tozudez—.

Ginebra, 8-8-88

Un ‘working class heroe’ en la superficie de Marte

Por Ahmel Echevarría

“It’s expensive to be poor”.