En el tiempo de los boardwalks

Coney Island —amor a primera vista, como de otra vida. Adoras ese universo de tienditas, bares y cafeterías ensartados entre el mar y un parque de diversiones. El boardwalk. Un lugar para sentarte con un helado o una cerveza a disfrutar de la brisa marina y observar los cientos de turistas yendo y viniendo, alborotados igual que la veintena de gaviotas aleteando a tu alrededor. Donde puedes entrar a un bar en el que todos se conocen, en el que saludan a los que van llegando por su nombre de pila. Como si estuvieses en el mismísimo Cheers, como si el tiempo circular te transportase a un recuerdo perdido en la memoria de algún abuelo.

Una memoria de la infancia, eso sí, porque Coney Island tiene alma de circo, un mundo de fantasía con olor a sal. En lugar de palomitas, una cerveza. En lugar de la música orquestal, el sonido de las olas que golpean una y otra vez, una y otra vez se mecen contra el muelle. Crujen, cantan.

El espectáculo principal: la marea de personas que viene y va, va y viene, traqueteando la madera con sus acentos, sus colores, sus risas. Bancos de ancianos anclados en las barandas con sus cañas de pescar. Anclados sin ningún tipo de pretensiones. No pretenden domar las criaturas marinas, sino que tan solo persiguen lo mismo que el resto: el entretenimiento del circo, sentirse parte de la función, convertirse en uno más de los personajes de aquel mundo fantástico.

Una experiencia similar te espera al otro lado del país: el Muelle de Santa Mónica. A mitad del boardwalk, un Jesús trovador araña la guitarra para deleite de una media luna de apóstoles. Nadie se ofende, todo en buena onda. Al final del muelle, unas pancartas te cuentan la anécdota de Olaf Olsen —un robusto marino que pasó sus últimos días en ese rincón de mundo y acabaría siendo inspiración para el personaje del entrañable “Popeye”.

Cuando ves las fotos de Olsen —sonrisa pícara y ojos entrecerrados— no dudas que es cierto y te da gusto estar allí, frente al mismo trozo de mar por el que navegó libre en busca de aventuras aquel héroe de otros tiempos.

Porque es eso mismo lo que te enamora de los boardwalks. Ese olor añejo a posibilidades en aquellos tiempos cuando el futuro moderno parecía muy lejos. Un ambiente fresco bajo una carpa azul inmensa donde el único mandamiento es relajarse y acoger ese buen feeling. Disfrutar de los puestos de colores chillones —como payasitos que te ofrecen un sinfín de baratijas chinas, vasos de shots para los amigos, recuerdos— momentos capturados en el sombrero de un mago.

Allí se quedarán guardados hasta que un día, uno de esos en que tu mundo moderno rebosa de estrés, alcanzas a ver por el rabillo inquieto de tu ojo un magneto brillante prendido a la puerta de tu nevera. Entonces recuerdas un día de mar, caminando sobre la madera antigua sin prisas, los dedos de tus pies danzando al ritmo de las olas.

Un día de paseo por un lugar mágico, de los de antes, en un mundo más tranquilo, más simple. En el tiempo de los boardwalks.

Colores de noviembre

El cielo y los lagos amanecen con sus mejores tonos azules. Parecen empeñados en complicar un poco el día al contrastar con las preferencias rojas de esta región de montañas humeantes en Tennessee. Entre calabazas rollizas y espantapájaros sonrientes, veo asomar airosos varios carteles que despliegan el nombre del candidato presidencial republicano. Los árboles prefieren no opinar y sus hojas apenas muestran algo de color, confundidas por las altas temperaturas de este otoño. De todas maneras, el paisaje me regala una encantadora postal country que aliviana el camino de una hora hasta la universidad donde imparto clases de español.

Dentro del campus, letreros en rojo, azul y blanco instan a los estudiantes a que ejerzan su derecho al voto. Las ardillas los rodean curiosas, desdeñándolos enseguida al no encontrar comida. Para ellas es un día como cualquier otro. Me fijo en el puente peatonal cristalino que atraviesa una de las calles principales de la ciudad —varios jóvenes marchan hacia el lugar de votación asignado para los residentes en el campus. Deben ir en grupos: medida de seguridad luego de que las encuestas en la universidad revelaran su favoritismo por la candidata demócrata.

Converso con algunos de mis estudiantes luego de terminar nuestra clase de español intermedio. Todos ellos, veinteañeros y caucásicos, se muestran optimistas acerca de su generación. Me comentan que, aun cuando mantienen los valores religiosos y conservadores de la cultura en la que crecieron, están abiertos a otras perspectivas y dispuestos a entender los argumentos del otro lado. Para ellos, eso ya es un cambio importante con respecto a la manera de pensar de sus padres. Confían también en la democracia de su gobierno y en los controles establecidos entre los distintos poderes del estado. Después de todo, me dicen, su país ha sobrevivido anteriores desastres presidenciales. No creen que esta vez sea diferente.

Mi siguiente parada es el Centro de Recursos de Lenguas y Cultura, una pequeña oficina en el campus que provee servicios a la comunidad inmigrante hispana de la región. Tomo un café con la directora del centro, una argentina quien ha vivido en este rincón cobijado por los Montes Apalaches hace más de dos décadas. Esta es la primera vez que puede votar en los Estados Unidos, algo que la llena de satisfacción, no solo por considerarlo un deber cívico —piensa que ahora más que nunca es necesario educar a las personas sobre la importancia de acoger y cuidar la diversidad en este país.

Un manto de humo se extiende amenazante por la región y arruina el paisaje durante mi viaje de regreso. Las montañas desaparecen y en cambio escucho el eco incesante de los camiones de bomberos. Sabía de los incendios forestales provocados por la sequía, pero no había palpado el problema así de cerca.

La masa gris expande sus tentáculos, se apodera del ambiente, y me golpea la certeza de que pase lo que pase, nadie va a quedar contento.

Por la noche, sigo los resultados de las elecciones junto a mi esposo y su familia. De pensamiento liberal, no constituyen precisamente la familia típica de estos lados. La madre mira con incredulidad hacia el televisor y el padre se refugia en las cuerdas de su guitarra eléctrica. El abuelo, un veterano de la marina de noventa años, arruga su nariz afilada y sus ojos celestes durante unos segundos para finalmente encogerse de hombros. Él ya cumplió con su país y pudo alcanzar el sueño americano. La nueva generación tiene la posta.

El color de los lagos

—No, ¿cuál es tu verdadero nombre? —pregunta sin una pizca de asombro, como si dar un nombre falso fuera parte de la rutina.

—No entiendo bien lo que quieres decir.

Algo preocupada pienso que tal vez, desde mi última época de estudiante, se han inventado nuevas reglas para navegar la vida universitaria en América.

—Pues que los estudiantes internacionales suelen escoger un nombre americano porque…bueno ya sabes, los de ellos son difíciles de pronunciar —Sonríe y la fila de dientes perfectos se pierde en su piel vampiresa.

Sonrío de vuelta. No es la primera vez que insinúan que no tengo cara de Melanie. Tampoco será la última.

—Claro, entiendo —digo sacudiendo la cabeza, tal vez demasiado enfática.

Señalando el cartel que está por despegarse de la puerta del dormitorio que me han asignado, le explico que en realidad me llamo así y que, de pequeña, era en mi país donde algunas personas no sabían cómo pronunciar mi nombre.

—¡Wow! ¿En serio? —. Cubre su boca con la mano derecha mientras se ríe despacito, los hombros moviéndose de arriba a abajo. Una barbilla puntiaguda completa la imagen de villano de caricatura.

Por la noche, doy vueltas en la cocina, exhausta y hambrienta luego de una clase de tres horas. Cindy sale de su habitación, lista para ofrecerme galletas y dulces, provisiones indispensables en el bol de plástico que hace también de centro de mesa.

Tiene toda clase de preguntas acerca del lugar del que vengo. Quiere saber sobre el clima, la comida, la música. Siente curiosidad más que nada por las personas que habitan aquel rincón distante del mundo. “Seguro que allá la vida es más emocionante”. El brillo en sus ojos mientras le cuento sobre Ecuador, es la de un niño que acaba de descubrir una nueva serie animada en la tele.

Cindy nunca ha estado fuera de su país. En realidad, nunca ha viajado más allá de un par de estados vecinos a Tennessee. Su fascinación por las personas extranjeras comenzó en una escuela rural en la que pudo conectar con estudiantes de intercambio que venían de Asia y África. Quedó enganchada desde entonces.

Cuando conversa acerca de los chicos de intercambio, sus ojos se enturbian —nubes rosas salpicando cielos azules perfectos. La primera vez que esto sucede, pregunto apenada si alguno de ellos murió.

—No, no es eso —limpia sus ojos con las yemas de los dedos—. Es solo que… ¡Eran tan dulces!

Me recuerda a la niña pequeña de una película que vi alguna vez —una que lloraba inconsolable por una camada de cachorritos a los cuales quería conservar para siempre. Lástima que le fueron arrebatados demasiado pronto, cuando apenas había comenzado a amarlos.

No conozco todavía a mucha gente así es que paso la mayor parte de mi tiempo libre junto a Cindy. Vamos de compras al único centro comercial de la ciudad o a Walmart. Algunas veces damos vueltas en el coche, sondeando las montañas en búsqueda de un buen sitio para caminar.

Una tarde fresca de primavera, paseamos bajo los pinos que se entrelazan a nuestro alrededor. Fascinada con las ardillas que brincan por todos lados, le digo a Cindy que imagine que estamos en el medio de un acto de magia: enérgicas ardillas se transforman en largas y hermosas iguanas que prefieren estirarse bajo el sol antes que correr como maníacas.

—¿Puedes verlo Cindy? —pregunto anticipando su emoción—. Pues ahora estás en mi ciudad. ¡Guayaquil!

Sus pupilas se expanden hasta convertirse en dos enormes globos azules.

Nunca había sido tan fácil deleitar a alguien con mis historias.

Me invita a la iglesia un miércoles y le explico con sutileza que mi tolerancia hacia los sermones queda reservada para los domingos. Bueno, algunos domingos. No admito mi ligera preocupación: que imagino los dulces pastelitos y donas rellenas de jalea —esos que abundan en las iglesias bautistas— escondiendo entre las capas de azúcar unos detectores diminutos de católicos; que en el preciso momento en que cruce la puerta, una alarma comenzará a chillar y un pastor bajará del púlpito para expulsarme; que luego enseguida procederá a informarme que mi alma adoradora de imágenes nunca llegará al cielo.

—¡El miércoles es college night! —insiste—. No hay sermones. Prometo que te vas a divertir.

Es difícil concebir algo relacionado a la iglesia como divertido, pero cómo decir que no a la cara de gatito compungido que me mira ilusionada.

Atravesamos un auditorio amplio rebosante de adolescentes y veinteañeros. Arriba en el escenario, unos muchachos no mucho mayores a los de la audiencia, luchan con toda clase de equipos y cables. Antes de alcanzar a preguntar si estamos en una iglesia o en un concierto, la oscuridad desciende sobre nosotras. El escenario cobra vida en tonos de neón —relámpagos que saltan al ritmo del bajo y la guitarra eléctrica.

Con los brazos elevados hacia el cielo y los ojos cerrados, el cuerpo de Cindy se mece al ritmo del coro. La melodía es pegajosa y la letra de la canción es fácil de seguir —me rindo ante las tiernas voces exaltadas. Poseídas por el espíritu embriagante, mis caderas se menean contentas.

Vamos llenando nuestras bandejas de grasosos potingues sureños en la cafetería del centro estudiantil y nos entretenemos buscando alrededor de las mesas estudiantes internacionales apuestos. Entre los candidatos, un muchacho en particular —piel canela, cabello oscuro y, por supuesto, ojos oscuros también —llama la atención de Cindy.

Antes del receso de primavera, le doy una sorpresa. Acabo de conversar con el muchacho de la cafetería. Su nombre es Javier y es de México.

—¡Yo sabía que era latino! —grita—. ¡Tienes que presentármelo, por favor!

Mientras aplaude me cuenta que siempre ha querido tener un novio latino.

—¿Por qué latino? —le pregunto, aunque ya sé la respuesta.

Siempre es la misma respuesta.

—Porque son tan sensuales, tan románticos… —muerde sus labios delgados pensando qué más decir—. Es que no sé… los chicos blancos son tan aburridos. Yo quiero algo diferente. Apasionante.

Las aguas turquesas en sus ojos resplandecen llenas de posibilidades.

Ocho años después, curioseando en su página de Facebook, encuentro a Cindy comprometida con un chico que podría pasar por su hermano. Supongo que la fantasía del novio latino no incluía un feliz para siempre.

Tampoco así nuestra amistad, la cual no sobrevivió las fricciones de compartir un apartamento. A lo mejor fue la diferencia de edad. O quizás algunas amistades están destinadas a acabar con el último día de clases.

De vez en cuando pienso en aquellos días simples de primavera que pasé junto a Cindy, descubriendo mi nuevo entorno entre bosques y montañas. La imagino conversando con sus nuevas amigas sobre aquella compañera de apartamento extranjera que tuvo alguna vez. Sus ojos, del color de los lagos que habitan este lugar al que ahora pertenezco, nublados por recuerdos de iguanas, ardillas y novios latinos.

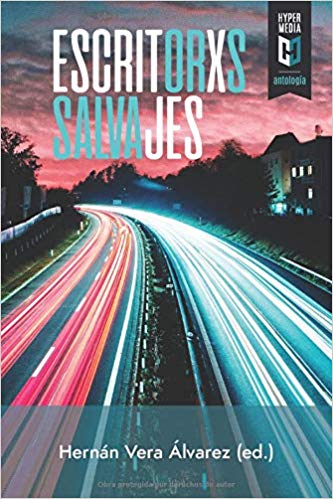

De la antología Escritorxs salvajes. 37 Hispanic Writers in the United States

(Editorial Hypermedia, 2019), de Hernán Vera Álvarez (ed.).

Librería

De la misma manera que en el nuevo milenio los géneros sexuales languidecen, por fortuna, lo mismo ocurre con los literarios. Esta antología incluye cuento, poesía, crónica, ensayo personal y novela. Muchos de los textos están felizmente contaminados de uno y otro estilo.

Autores reunidos en el libro

Liliana Colanzi / Pedro Medina León / Carlos Pintado / Jorge Majfud / Melanie Márquez Adams / Mariana Graciano / Anjanette Delgado / Ado (Antonio Díaz Oliva) / Ana Merino / Giovanna Rivero / Fernando Olszanski / Luis Alejandro Ordóñez / Jennifer Thorndike / Raquel Abend van Dalen / Richard Parra / Rodrigo Hasbún / Andrés Pi Andreu / Sara Cordón / Gastón Virkel / León Leiva Gallardo / José Ignacio Valenzuela / Ulises Gonzales / Alexis Romay / Gabriel Goldberg / Ivón Osorio Gallimore / Keila Vall de la Ville / María Cristina Fernández / Hernán Vera Álvarez / Grettel Jiménez-Singer / Naida Saavedra /

Xalbador García / Lizette Espinosa / Pedro Caviedes / Manuel Adrián López /

Teresa Dovalpage / Douglas Gómez Barrueta / Rey Andújar.

Los escritores salvajes y trans de Hernán Vera Álvarez

“Todo lo que no deje plata en el capitalismo está mal visto, es algo contra natura. Desde ese punto de vista, los autores hispanos somos rebeldes, salvajes, marginales. Lo que muchos niegan es que estos salvajes son parte de la cultura del país, ya que el español es el segundo idioma más hablado en Estados Unidos”.