La recién finalizada muestra Documentos extraviados, de la artista visual peruana Sonia Cunliffe, quien trabajó mano a mano con la periodista Maribel Acosta y contó con la colaboración del curador Jorge Fernández, es síntoma de la fiebre y el escozor que han padecido no pocos en Cuba por causa del merecido salto a la fama de la teleserie Chernobyl (HBO, Sky, 2019).

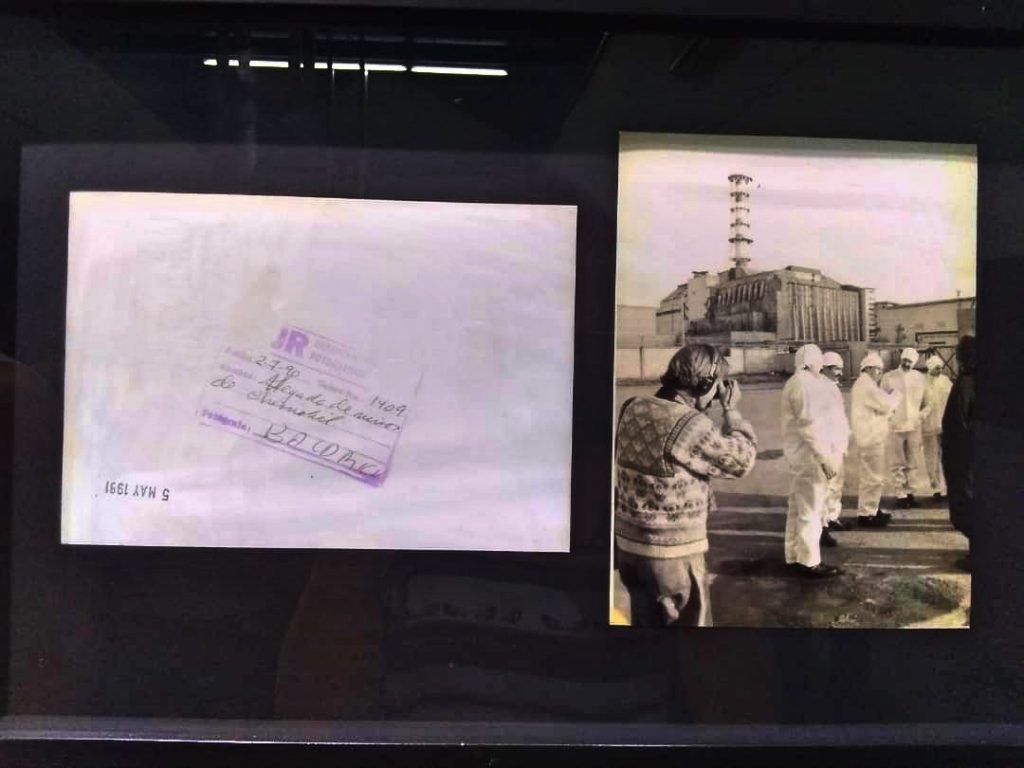

El empeño por subrayar las acciones del gobierno y el pueblo cubanos en el tratamiento médico a los afectados por el accidente nuclear, acontecido aquel 26 de abril de 1986 en Kiev, ha generado mesas redondas de autobombo y el retorno de una exposición que ya había transitado antes por la Biblioteca Nacional José Martí. Al mismo tiempo, se ha dejado ver en los cines del circuito capitalino —aunque sin demasiada promoción, instrumentalizada hasta donde han considerado pertinente— la película Un traductor, que no pertenece a la égida del ICAIC y que se estrenó en el último Festival Internacional de Cine de La Habana con la presencia, en La Rampa, de los hijos de uno de los tantos soldados desconocidos de aquellos días.

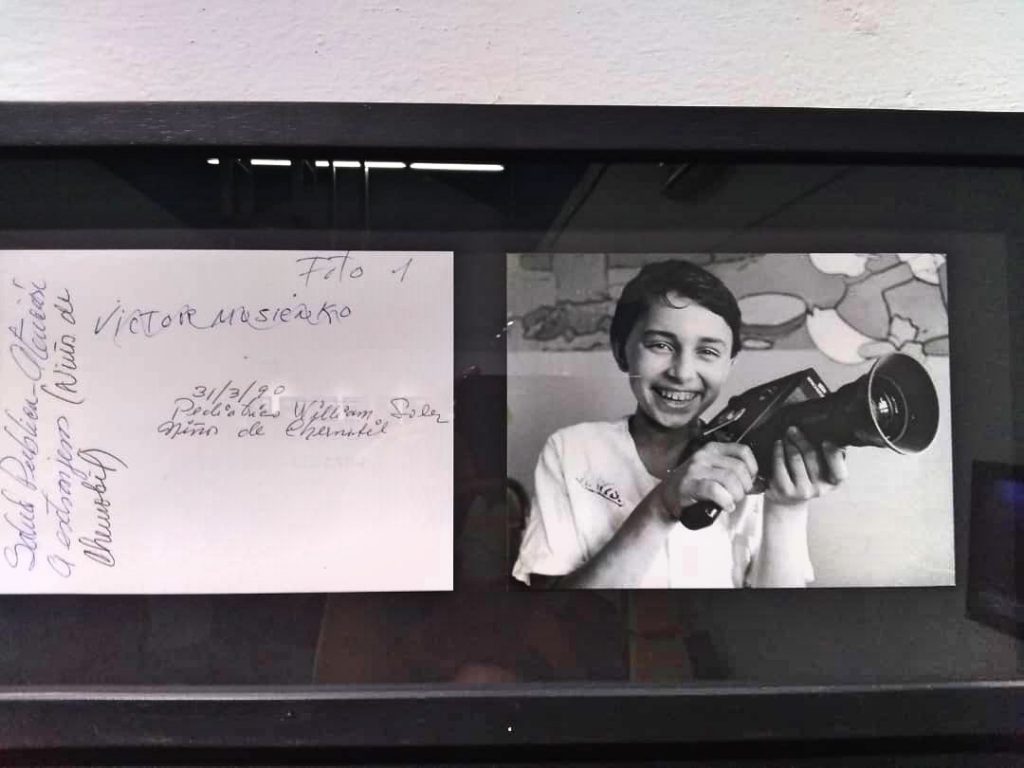

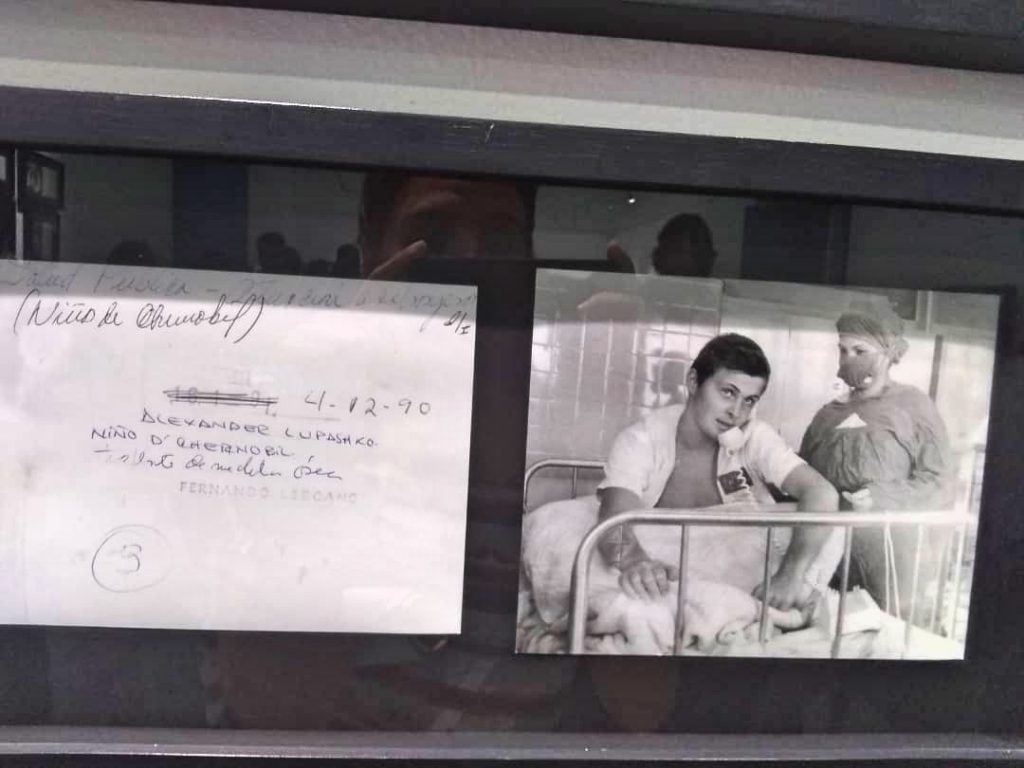

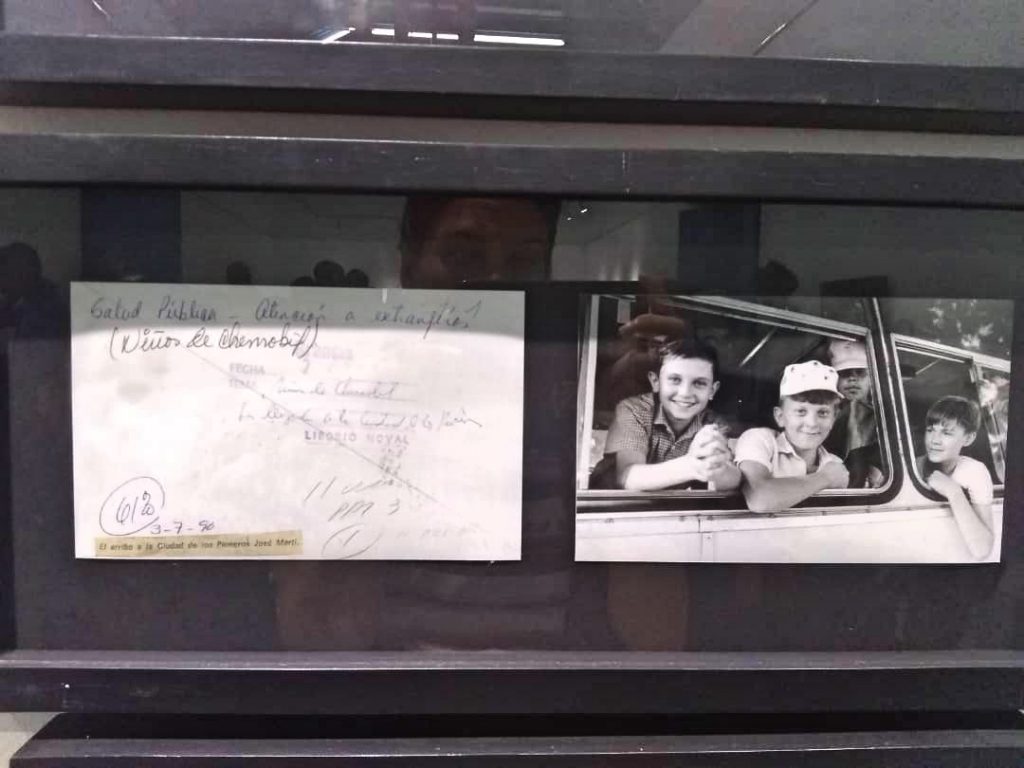

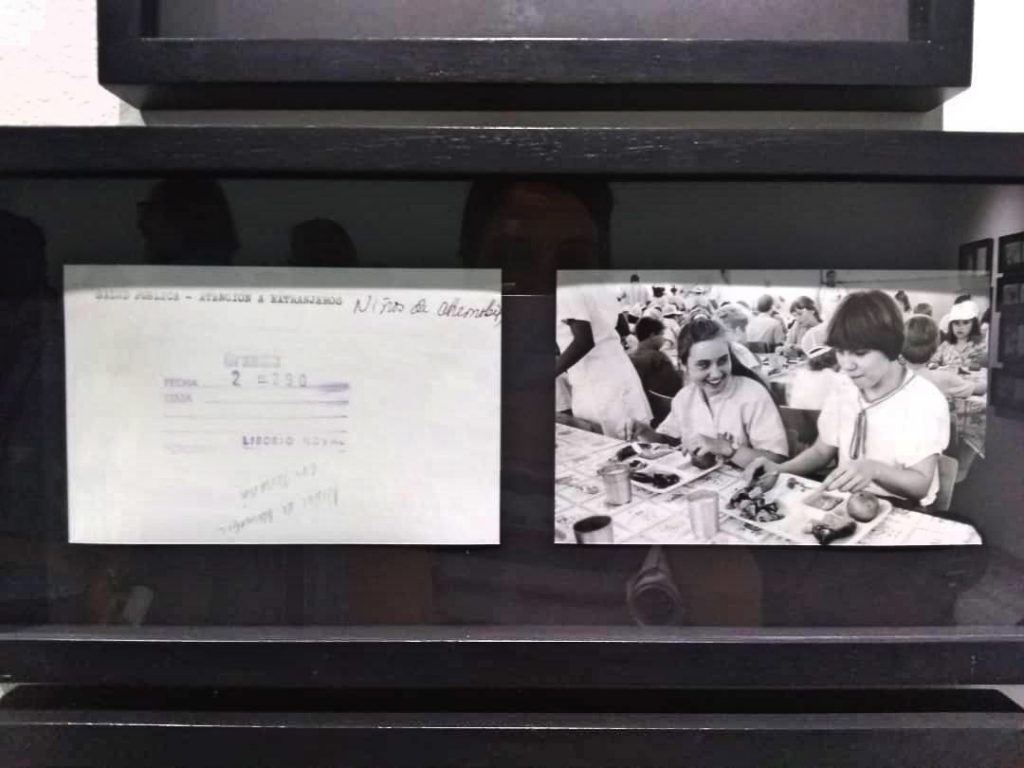

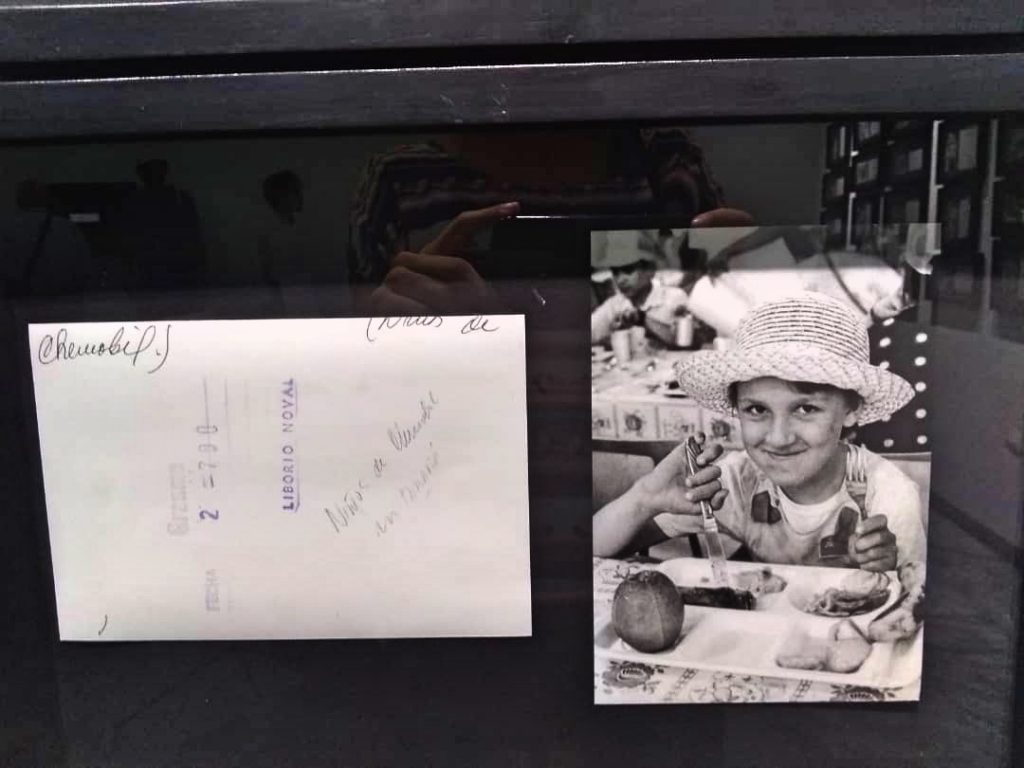

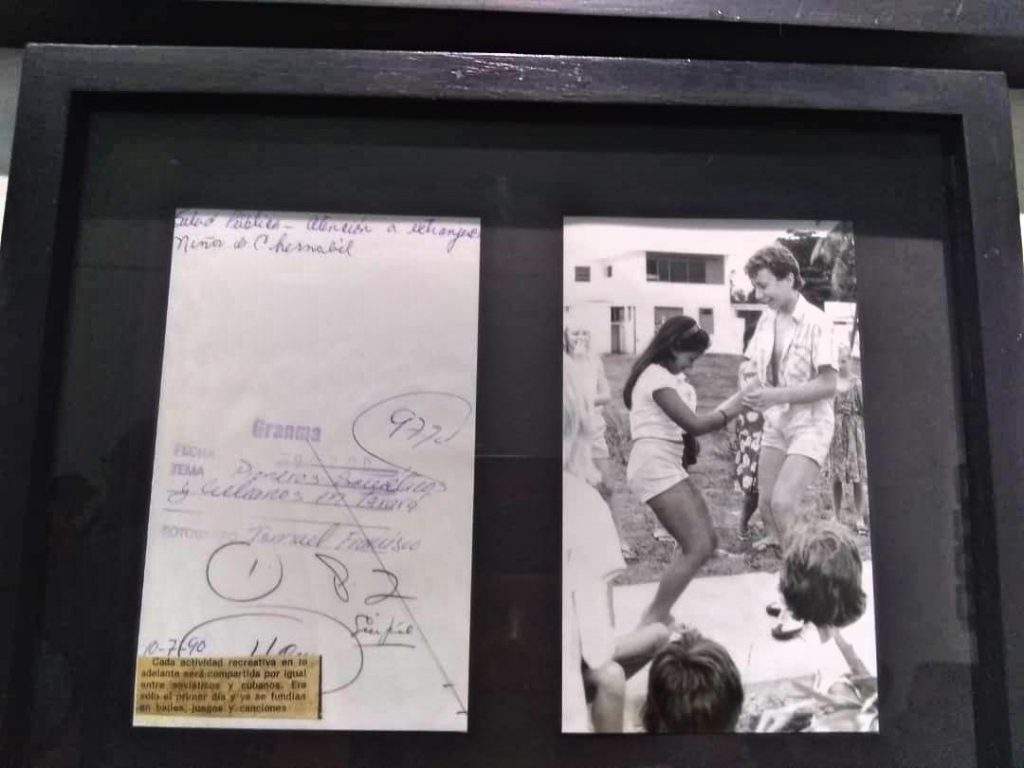

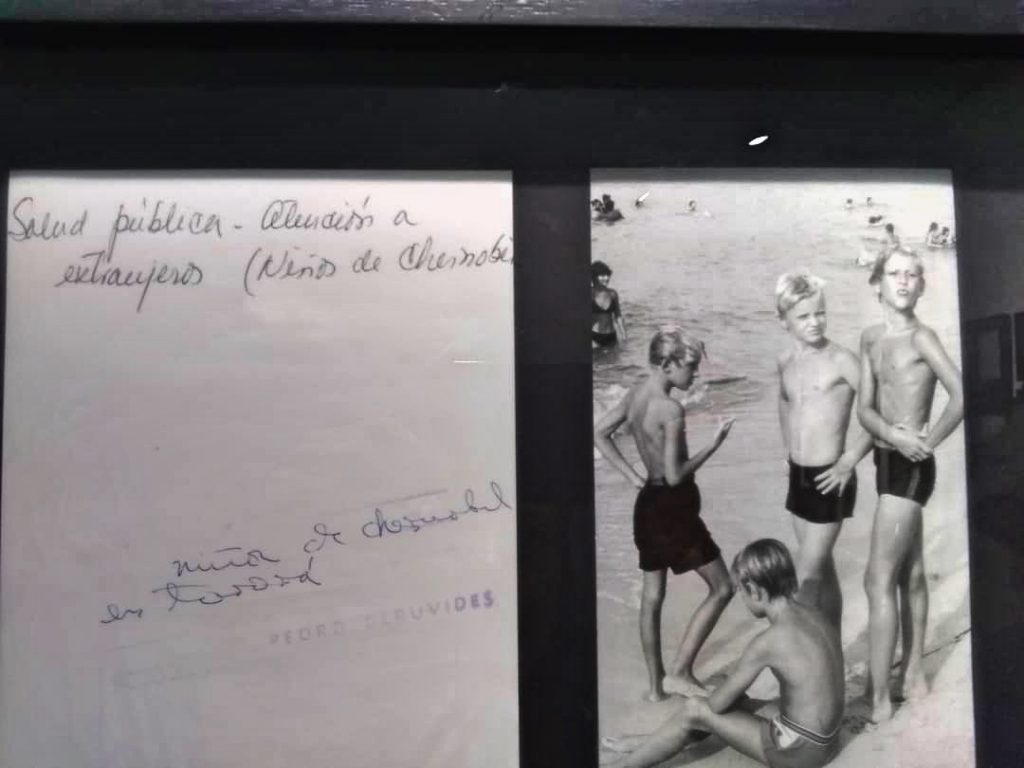

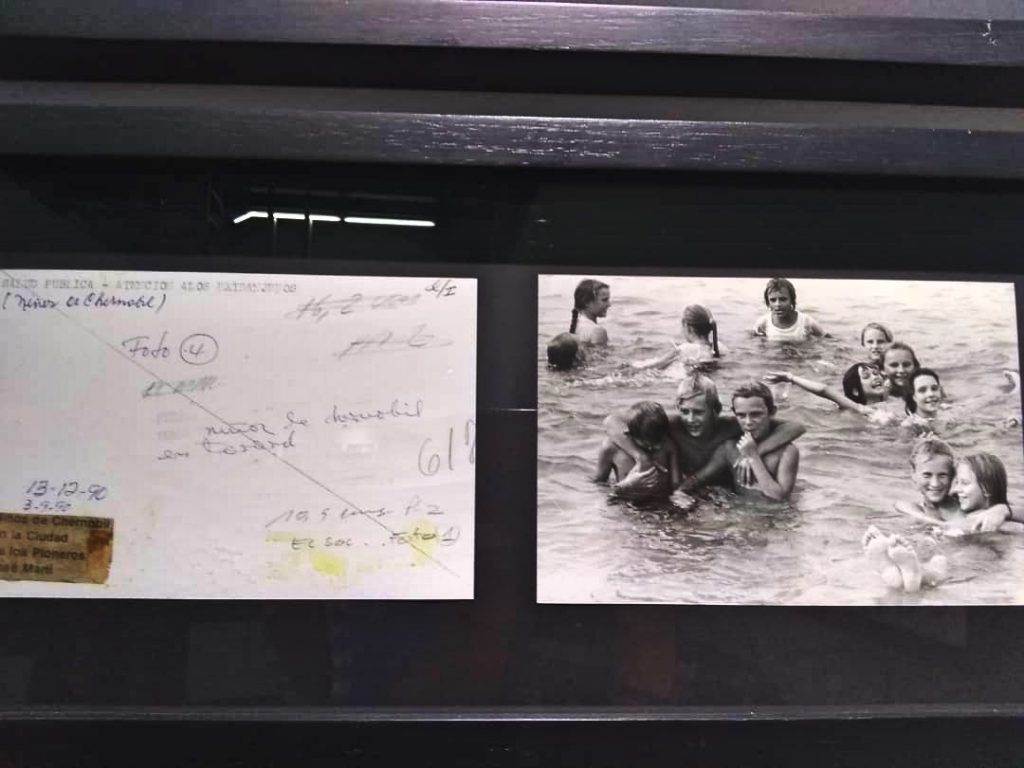

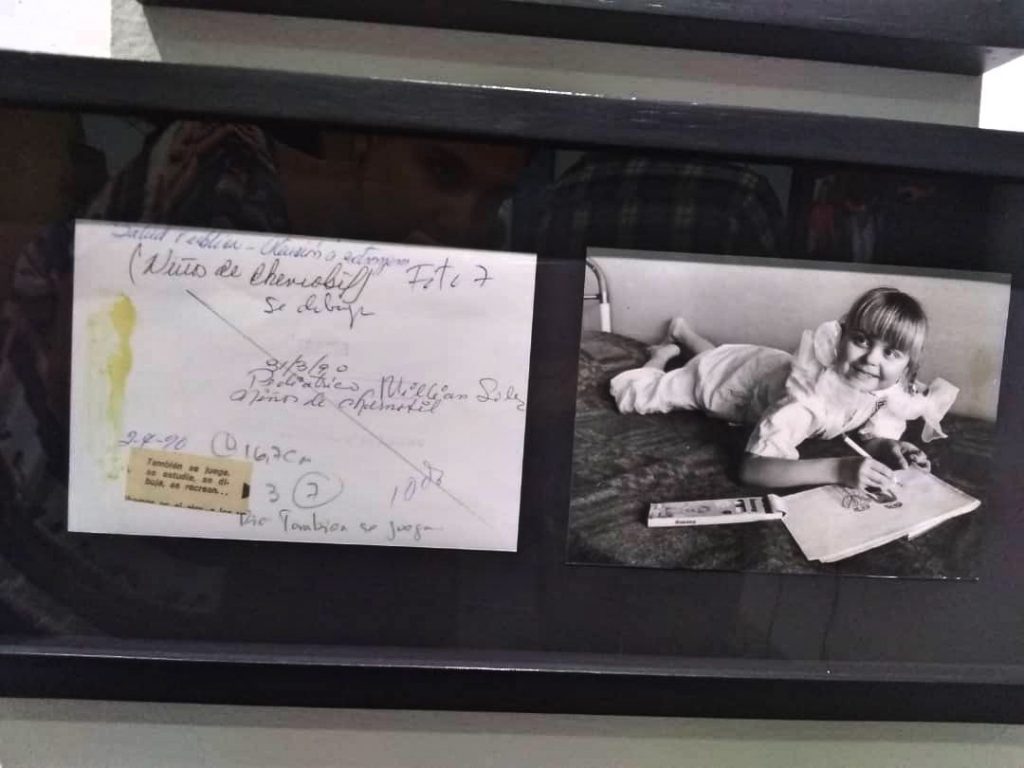

La Fototeca de Cuba acogió la inauguración de una expo de 128 fotografías con anverso y reverso, que fueron consideradas por su autora como un conjunto de una sola pieza. La velada estuvo animada por el estreno de “El lamento de Liusia” (para cuarteto de cuerdas), del jovencísimo J. Fernández Acosta. Y al día siguiente, el 17 de agosto, se reunieron en coloquio, junto a pacientes y familiares, varias decenas de personas que —entre médicos, enfermeros, traductores, científicos y profesores— estuvieron comprometidos en el cuidado de aquellos niños ucranianos que vinieron, en distintas oleadas, a rehabilitarse en Cuba.

En 2011 se cerró por parte de la Isla esta colaboración intergubernamental, y ese fue justamente el momento en que Sonia Cunliffe —siguiendo una sugerencia de alguien: visitar Tarará y comenzar a halar el hilo de estos recuerdos, de la locura más que de las ternezas— descubrió la existencia de un programa que duró 21 años y cuya documentación fotográfica persiguió a través de fuentes periodísticas locales, como Granma y Juventud Rebelde, y de antiguas transmisiones del canal Cubavisión.

Agradecida por la utilidad de estos archivos, la artista peruana terminó por donar la muestra al Granma, en cuyo recinto oficinesco quedará expuesta. Un gesto tautológico que pretende subrayar el cambio de estatuto de las piezas, extraídas de su lugar de enunciación primigenio para hacerse arte y amplificar el mensaje de quien ha insistido en devolverles a los cubanos el proyecto que engendró este fruto: su memoria histórica (que, por tanto, se presiente “extraviada”, hueca, ¿clueca?)

Sonia Cunliffe estudió artes plásticas y fotografía en Sao Paulo. En 2008 presentó la muestra individual Mujeres/moldes, Moldes/mujeres. Le siguieron: Backstage (2009), Mutaciones de Venus (2010), Un hombre y una mujer (2012), Desarraigo (2013) y participaciones en exposiciones internacionales: EE. UU., Chile, Colombia, México, entre otros países.

En la XIII Bienal de La Habana visitó nuevamente Cuba, trayendo consigo tres proyectos disímiles: las imágenes testimoniales de alguien que, siendo escolar, en la Bolivia sin mar, rememoraba la muerte de Camilo Cienfuegos lanzando flores a un río; los baños de un activo grupo de monjas, tocadas con sus hábitos; y una muestra en que la artista se sumaba a creadores polémicos del patio, y que no llegó a ver luz ni a estrenar túnel —nadie y todos sabemos por qué…

Interesada por el cuerpo, el individuo, el eros, la memoria y el desarraigo, no es raro que la fotógrafa haya emprendido este viaje arqueológico por el campamento escolar de Tarará, en pos de sumergirse (aunque a ratos solo parezca surfear) en los hechos y en la huella que dejó el encuentro entre los protagonistas, de aquí y de allá.

La obra musical de la inauguración —que puede considerarse como parte de la exposición y fue interpretada por dos violines, una viola y un chelo— homenajea a Liusia, la esposa de uno de los bomberos muertos en el accidente, y ella “a su vez simboliza el drama de todas las víctimas del episodio”. Según el autor, entre las partes que la componen se escucha la explosión, gracias a “un denso acorde aumentado”, a lo que se entrelaza una melodía popular rusa que ya había trabajado Igor Stravinsky en Consagración de la primavera (según el periódico-catálogo de la exposición).

En la primera versión de la muestra, la música —inspirada en el libro Voces de Chernobyl, de la bielorrusa Svetlana Alexievich— había sido generada mediante un programa computarizado. Esta vez sí se gozó de la partitura interpretada por un cuarteto de cuerdas en vivo.

Un hecho que, en la primera década de este milenio, había sido retratado a través de sus ruinas por aventureros como la motorista-escritora Elena Filatova, nacida en Pripiat, o el fotoperiodista gallego César Toimil (dos entre los tantos stalkers que han pululado por este lugar), es observado por Sonia Cunliffe de forma oblicua —aunque entre los materiales se hallen imágenes salteadas del propio Chernobyl, cuya presencia entre las de numerosos pacientes puede no llegar a ser advertida por el espectador…

Adentrarse en los periódicos y en las grabaciones de la época, en un momento en que —según se insiste a mares hoy en los medios de la prensa oficial— Cuba no quiso visibilizar su hazaña ni insistir sobre el proyecto altruista aquí generado, aunque evidentemente sí que dio cuentas de él a los nacionales; traer a colación videos donde algunos doctores hablan de su experiencia y donde se ven a saltos los vestigios de lo que fue un campamento que ha sufrido su propia y rabiosa corrosión; impulsar, con su reposición, ese coloquio donde cada cual siguió extrayendo / exhibiendo sus recuerdos en coral, todo eso es parte de la estela de los Documentos extraviados que esta artista visual peruana devuelve a la palestra.

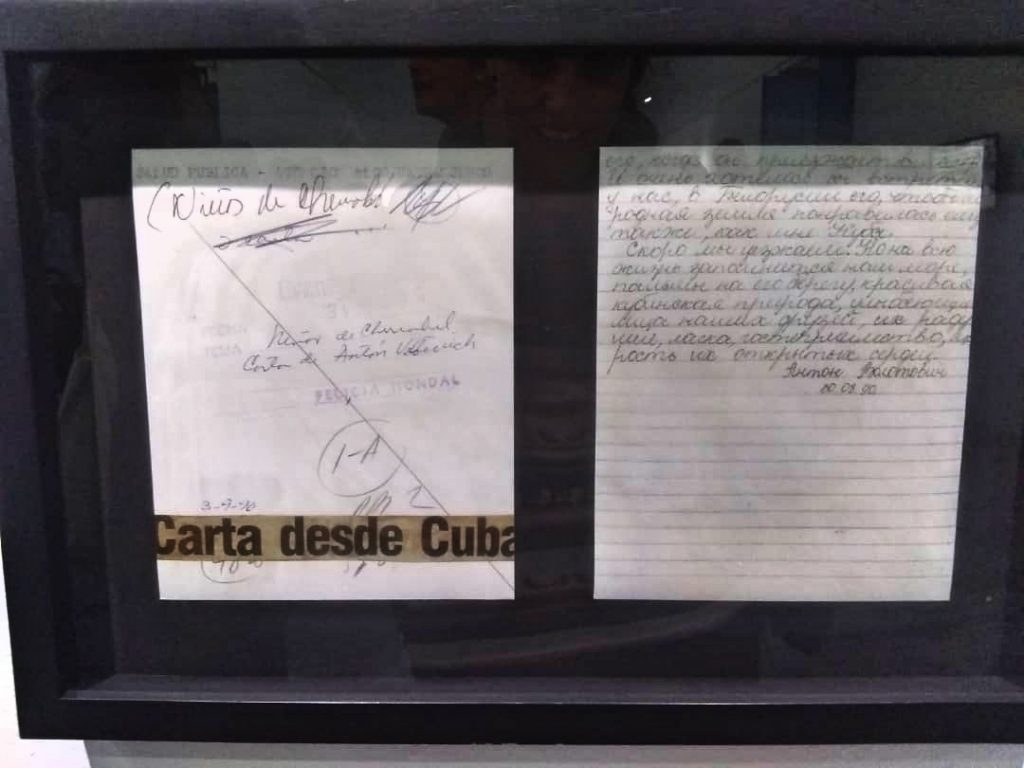

Mientras daba mis rondas por la sala, llamó mi atención el recibo de un dinero de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) entre los cuadros enmarcados en negro. Pero si ante algo me quedé parada —y, por suerte, no solo yo— fue frente a una carta manuscrita en ruso, en la que por mucho que me esforcé no pude leer ni jota. Meylín Gutiérrez Paredes se llama la otra lectora persistente, estudia ruso en la Facultad de Lenguas Extranjeras y no se hizo de rogar. A media mañana del siguiente día, estaba ya en nuestro chat de WhatsApp “la modesta traducción” —cito— “de una alumna de segundo año”, y pude saber lo que dicho por aquel paciente:

“… cuando él llegó al campo. Tenía muchas ganas de que nos encontráramos en Bielorrusia. Nuestra patria le gustó tanto como a mí Cuba. Pronto nos fuimos, pero aquel mar lo recordaríamos toda la vida, las palmas en la orilla, la hermosa naturaleza cubana, el semblante risueño de nuestros amigos, la cordialidad, la dulzura, la hospitalidad y la generosidad de sus sinceros corazones”. (Antón Bolotobish, 30 de agosto de 1990).

Los lugares-imágenes (las etiquetas de “lo cubano”) aunque sea en otras bocas / lenguas, siguen el mismo aburrido y persistente caminito…, me digo un poco desilusionada del desciframiento.

“¿Extraviados? No precisamente”, dice mi madre, que ha seguido con la misma pasión la serie de HBO & Sky y las mesas redondas de la TV cubana.

El título de la expo enfrenta y disfraza la cuestión, pues si devela lo sepulto que estaba el hecho en el imaginario del cubano-de-a-pie, y sugiere la supuesta moderación con que fue documentado, también deja creer que encontrar estas imágenes fue un hallazgo de gran proporción, cosa que, tratándose de las fuentes que sabemos y de la modosidad y la depauperación de muchos de los archivos de nuestras bibliotecas (o del sigilo con que se manejan o se filtra el préstamo de algunos textos) hasta podría ser plausible… si el material visibilizado fuera de otra naturaleza.

Sea como sea, Cunliffe logró —personalmente o a través de investigadores como Maribel Acosta— desempolvar estas vivencias, entre las que eligió mostrar la cara más amable de la estancia de aquellos niños en Cuba: fiestas, juegos, deportes, paseos… Algo bastante parecido a la felicidad.

En la Isla, ya otros habían sentido el impulso de volver sobre esos días, en su envés (¿o era el revés?) ucraniano, como el narrador Abel Fernández-Larrea (La Habana, 1978) en su libro Absolut Röntgen, o el poeta y dramaturgo Fabián Suárez (Holguín, 1981), al tararear su visión de Tarará en un libro que publicó Ediciones sinsentido, ese proyecto autónomo de Martica Minipunto y Rogelio Orizondo.

No es para menos. Yo, que en abril de 1986 vivía en Egipto y jugaba y nadaba en ruso, en un kindergarten de la Embajada de la URSS allá, con mongoles, vietnamitas y un montón de niños soviéticos, entre los que acaso habría alguien de Ucrania, todavía en 2007 me fui a Tarará movida por la misma tentación. Por eso quizás —por la curiosidad nunca vergonzante de encontrarme cara a cara con algún grupo de rusita(o)s radioactiva(o)s por las calles del balneario, y cruzar alguna palabra con ella(o)s en mi menja sawut de palo— me decidí a ser profesora de la Facultad de Español para No Hispanohablantes cuando desembarcó aquella otra avalancha, asiática esta vez, que pobló La Habana mucho más acá, para luego también partir.

Todavía recuerdo mi terca lectura imposible de los grafitis en ruso que aún deben poblar las paredes en pie de la carcasa del palacio de pioneros… Como Soleida Ríos repasa todavía, esta vez sí con terror, otra tachadura que abrigó Tarará: aquellos jóvenes que militarizadamente se formaron a la vera de la playa bajo el nombre de otro ucraniano, en el destacamento pedagógico Antón Makárenko.

Por eso, cuando estoy en medio de la sala iluminada de la Fototeca, intentando dilucidar esta vez las letricas de patas de grulla con que los fotorreporteros escribían por detrás de las imágenes el contexto de la documentación, una voz viene y me devuelve a esos días en que yo también pertenecí a Tarará, o en que ese brazo de mar me rozó.

“¿Tú no eras la poeta de la muerte…?”, se burla alguien a quien miro entre un marasmo de asociaciones y que enseguida me aterriza: ¡Soy fulano, tu médico…! ¿No me reconoces?

Así es como me enteré de que al cacareado “coloquio internacional” irían un número nada desdeñable de colaboradores que se fueron avisando entre ellos, dando vida a la red que aún los une y que continúa al habla con los ucranianos que regresaron y con los que se fueron aplatanando. Y aunque no pude asistir al día siguiente, ni mis espías en la sala notaron chispa de tensión alguna, me quedó en los oídos resonando la promesa, el desgarrón por el que atisbo vestigios de otras radiaciones.

“No dejes de venir mañana”, me conminó el ginecólogo, y me entró un escalofrío recordando su espéculo… “Esto va a estar bueno. Porque la mitad de todo esto es mentira. Yo tengo más fotos en mi casa que las que hay en esta sala…”, me dijo, y yo le creo su verdad.

Cuántas versiones, cuántas voces, cuántos recuerdos… Y Cuba (y también Rusia) —da cuanto menos gracia— intentando pautar, desde sus medios oficiales, no un retrato sino El Retrato; haciendo reflotar los materiales que considera no ya valiosos, sino Los Válidos; insistiendo ciega y sorda en su parte del pastel —que no es que fuera poco… ¡pero!

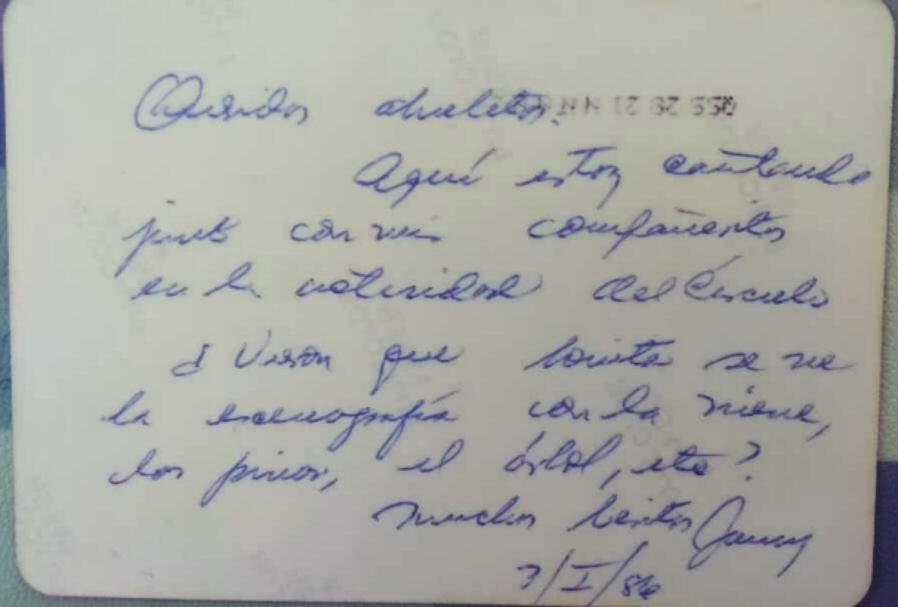

Voy hasta el cuarto de estudio, hojeo álbumes y busco las fotos donde celebro en ruso y en Egipto un, dos, tres fines de año. Entonces yo jugaba a las muñecas y no sé si creía en Papá Noel, pero quería visitar el Kremlin. Viro una foto y ahí está la letra de mi madre dándoles cháchara a mis abuelos como si fuera yo; les presenta a “mis compañeritos del Jardín Soviético”.

Las fotos son una forma de memoria y también una tram(p)a de silencio.

Se posa y se mira al frente. Se espera. Se sonríe. Se aguanta la respiración.

Debajo del borrón de la risa, y entre un clic y un flash, intermitentes, agazapadas, hay otras voces y otras muecas y otras fotos…

Siempre oiremos de la misa (de la risa) la mitad.

Galería

Escribir como un forastero

Los perfiles de Ernesto Hernández Busto están marcados por la política y la emigración.

Junto a su faceta más visible esta entrevista indaga sobre otros puntos de su obra.