Llegar a pie se hace complicado. Sobre todo, por la falta de transporte: no hay guaguas y las paradas están repletas a cualquier hora. Además, el calor hace de las suyas. Juega en contra. Uno suda y poco a poco se deshidrata. Se le reseca la boca.

Para llegar hasta el teatro en ruinas de Ciudad Libertad, aparte de caminar sin toparse con ninguna sombra, hay que estar dispuesto a pasar sed porque, ni contando con el agua congelada en un pomo es suficiente. Eso hay que saberlo de antemano: el agua nunca va a alcanzar.

Ciudad Libertad, los sábados, parece un oasis. No tiene la algarabía característica de los días de entre semana, sino que hay más tranquilidad. Una calma relativa.

En una parte, en un terreno inmenso cerca del Polígono, juegan béisbol y parece que es al dinero. Hay árbitros, uniformes y, según se dice, se le paga a un chapeador todas las semanas para que mantenga el terreno lo más cuidado posible, más allá de los desniveles y los postes eléctricos metidos en el medio. Como también se dice que los sobornos caen sobre las patrullas encargadas de la vigilancia de Ciudad Libertad para que no interrumpan los partidos que, a veces, se caldean más de lo normal.

Un poco más adelante, está el Museo de la Alfabetización; pero antes, en lo que antaño fue un gimnasio, entre paredes grafiteadas y rampas construidas por ellos mismos, de su propio esfuerzo, conviven los skaters y las skaters.

Tatuados, con expansiones y hasta con rastas, de ropas anchas, adolescentes y posadolescentes. De vez en cuando, para aprovechar la decoración del lugar, puede apreciarse a algún cantante urbano que graba su videoclip ahí, acompañado de bailarinas, bocinas o un piquete de amistades y, por supuesto, con alguien detrás de una cámara o un smartphone que grabe en full HD.

Justo al frente de ese gimnasio, a lo lejos, terreno de béisbol por medio, se ve el antiguo teatro de Ciudad Libertad. En un inicio, comenzó llamándose Cine Club de Alistados y pertenecía al cuartel militar de Columbia, al igual que el gimnasio, al igual que todo en la hoy Ciudad Libertad.

Posteriormente, después de 1959, pasó a llamarse Teatro Manuel Ascunce Domenech; de ahí que las generaciones posteriores conozcan el espacio como un “teatro” y no tanto como un “cine/club”, pese a que también proyectaban películas, en su mayoría soviéticas y con alto contenido ideológico.

El cine/teatro tenía una capacidad para 400 espectadores y, como mismo están muchos edificios hoy en La Habana, socavados por la dejadez y por el tiempo, lo que queda de ese lugar es la ruina. Uno puede entrar bajo su propio riesgo: no queda nada.

Al hacerlo, lo primero que los ojos captan es un letrero enorme, una especie de mural, que pone “CUBA” en letra corrida y con el trazo simulando un alambre de púas. En una pared, muy surrealista, hay un letrero en latín mal escrito, o lo que parece ser un latinismo enrevesado que reza “Insecuorun securorun et orbitun”; y a un lado, con una caligrafía pequeña, puede leerse la réplica, más coloquial y telúrica, a tan alto culteranismo: un letrero que dice “la pinga es mía”.

Todas las paredes están desconchadas. La que no queda pintarrajeada con alguna que otra declaración de amor pasajera, está con sus ladrillos al aire, próxima a derrumbarse en cualquier momento.

Lo único que puede apreciarse mientras se camina por ese teatro son los escombros, un par de escaleras que todavía sobreviven, un par de columnas, algún clavo oxidado con tétano en espera de que alguien despistado lo pise; lo demás ha sucumbido a la ineficacia, al abandono.

Las fotografías hechas con una Nikon D3200 atestiguan que, para lo único que se usa el lugar, aparte de para aliviar urgencias fisiológicas —cuyos rastros quedan ahí: en el suelo, las manchas y los mojones; además de la fetidez ya inherente al lugar—, es para “apretar” en parejas; los exhibicionistas para aprovecharse de eso; e incluso, arropado en las nuevas tendencias, los jóvenes lo usan para treparse por los muros, llegar al techo por los accesos cada día más peligrosos y hacer parkour; o cuando no, por la parte de atrás, para darle patadas a un balón de fútbol contra las paredes lo más fuerte posible.

Si algo tiene de llamativo ese lugar es su historia y, como toda historia, su final en las ruinas no resulta extraño, sino curioso. Quizá hasta sean ruinas premeditadas, como para dejar en el ostracismo una parte convulsa de la historia cubana reciente.

La llegada de Camilo Cienfuegos al cuartel militar de Columbia desemboca en algarabías, discursos y en unas palomas blancas que se posan en un hombro discursante —existe una tarja cerca del terreno de béisbol, junto a un árbol, que atestigua el furor de esos discursos que se harían habituales a lo largo de los años siguientes—; y a la postre, en ese mismo teatro, tras otro discurso encarnizado que duró varias horas, se juzgó sumariamente al comandante Huber Matos, a quien se le condenó a veinte años de presidio por sedición.

Como dato añadido, en un gesto populista, el cuartel militar de Columbia devino Ciudad Escolar Libertad y durante las primeras décadas el local funcionó como eso: un cine/teatro para los niños que estudiaban ahí. Para ver películas una vez a la semana, cuando le tocara a cada grupo.

Mostrarles a niños de 11 años películas bélicas como Hundan al Bismarck, de 1960, que va sobre la campaña británica para destruir al acorazado más grande de los alemanes; o alguna adaptación del Poema Pedagógico, de Makarenko, no porque les forjara el carácter ni el compromiso, sino todo lo contrario. Quizá hasta pudiera traumatizarlos.

La fecha precisa en la que el local cayó en desuso se pierde en las imprecisiones del tiempo. Sucede lo mismo, a gran escala, con una ciudad socavada por el deterioro. Un día lo palpable está; al otro, se ha derrumbado. Un día, un balcón apuntalado; al siguiente, una catástrofe.

Ese teatro se ha vuelto el rincón favorito de no pocas parejas para intimar —tanto de los adolescentes que estudian cerca, como de los no tan adolescentes—; incluso de mendigos para dormir. Hay algo que parece una sábana y cartones a modo de lecho, lo mismo para una función que para otra.

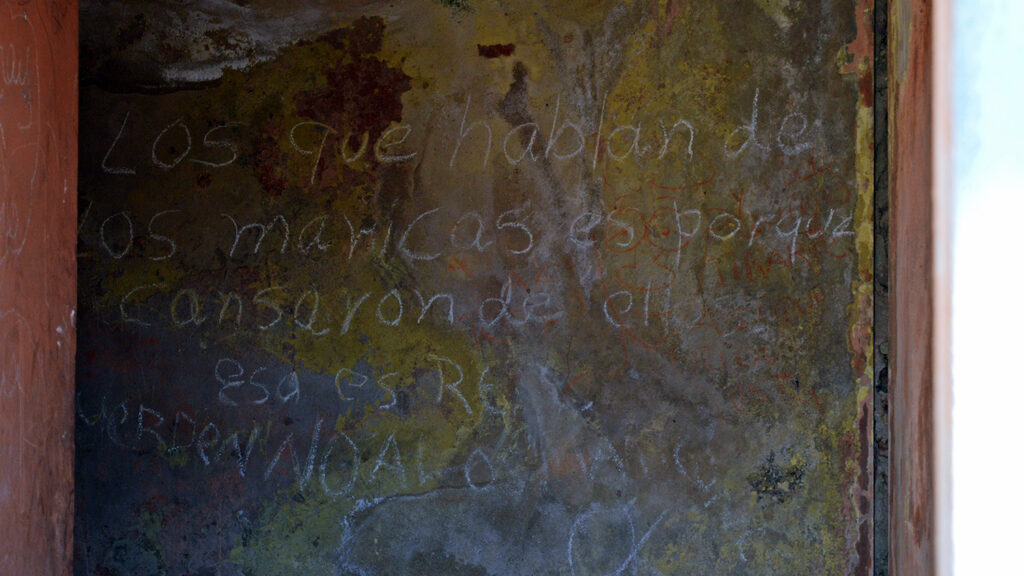

La mayoría de las pintadas que pueden leerse en las paredes son de corte escatológico: alegorías a la masturbación, a las heces fecales; también a la homosexualidad —algunas hasta de rechazo—; siluetas de penes o vaginas de trazos toscos o esmerados. Letreros que aluden directamente a la mierda: “esto es para que te limpies el culo”, se lee en una pared a un costado; “los que hablan de los maricas es porque se cansaron de ellos”, puede leerse adentro, en otra pared.

En el suelo queda algún que otro vestigio de una necesidad satisfecha: un condón usado, o dos, o varios; papeles embarrados, páginas de periódicos cubiertas de heces, páginas de libretas escolares, de libros de texto de las escuelas cercanas.

Las parejas que más suelen entrar ahí son gays que, escudados en lo apartado y oscuro del lugar, han hecho del enclave un punto perfecto para ese uso. Caída la noche, el deseo de intimar y de conquistar se evidencia en repetidos paseos alrededor de la rotonda del Obelisco. La calle 100 muere justamente ahí, en esa rotonda, donde no solo está ubicada la Academia de Pintura San Alejandro, sino también sus tres construcciones gemelas: hoy una escuela de economía, una secundaria básica y un hogar de ancianas.

Amparados en lo solitario de esa zona y en los dos o tres espacios propicios para la espera: las dos paradas de guaguas de la calle 100 o los escalones de la rotonda, los que caminan por ahí con el fin de concretar un encuentro sexual lo hacen resonando algún llavero entre su dedos.

Puede que se trate de una señal: el dedo del medio metido en el aro del llavero para mostrárselo sutilmente a todo aquel con el que se tope; acá, el contacto visual resulta imprescindible. El cruce de miradas, sin palabras, certifica la oportunidad y es entonces cuando proceden a adentrarse más allá de la oscuridad propia de Ciudad Libertad.

Ayudados por la falta de luz, más o menos después de las diez u once de la noche y hasta bien entrada la madrugada, es ahí donde confluyen curiosos, asiduos, deseosos, guapos, conocedores, inexpertos, pingueros, despechados, faltos de dinero. Todos en busca de lo mismo: sexo, contacto, hasta que uno y otro logran llegar a algún acuerdo que luego se consuma apartándose del Obelisco y adentrándose, en línea recta, hasta las ruinas de ese teatro al que, lo único que le ha sobrevivido, es el mural abstracto de la entrada principal.

No importa cómo ni cuándo, a cualquier hora, un pajuzo estará al acecho.

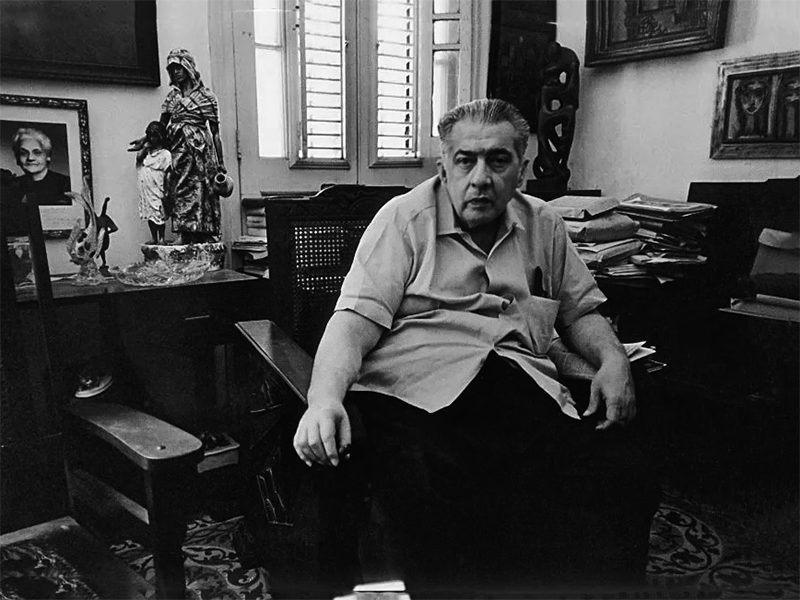

Esperar la ausencia. José Lezama Lima en los 70 (I)

Un Lezama Lima “inmovilizado y perplejo”, al borde de la depresión, el desespero, el pavor: un imposible posible que no alumbrará ‘potens’ alguno, solo dolor y lontananza.