Esa ruptura o enrarecimiento espacio-temporal que los cubanos experimentamos cotidianamente, y que contribuye a la perversión de las relaciones humanas, se actualiza como por instinto en la obra de Camila R. Lobón.

En su ensayo “Sobre arte, propaganda y violencia”, María de Lourdes Mariño advierte sobre el poder nivelador que ejerce el institucionalismo artístico en Cuba. Cualquier cuestionamiento del discurso nacionalista hegemónico es susceptible de ser manipulado sobre la base de una ambivalencia permisible, por una parte, y de una concepción peligrosa y enfermiza de nuestra identidad, por la otra.

A esto se suma cierta propensión del arte cubano, argumentada por Henry Eric Hernández, hacia una crítica de la utopía enarbolada por el modelo oficial que tiende a quedar atrapada en la maraña de símbolos generados por él; mientras que un temor casi antropológico a la representación del mal, en imágenes o palabras, se patentiza en el hábito de bordear o esquivar las alusiones al totalitarismo.

Al parecer, Fidel Castro comprendió bastante bien el poder de las representaciones. Su voluntad convertida en ley que regula el uso de su nombre y su figura después de muerto, es el mejor ejemplo de ello. Su llana mención puede resultar incómoda o ambigua, y parece sintomático que tanto defensores como detractores prefieran sus múltiples epítetos.

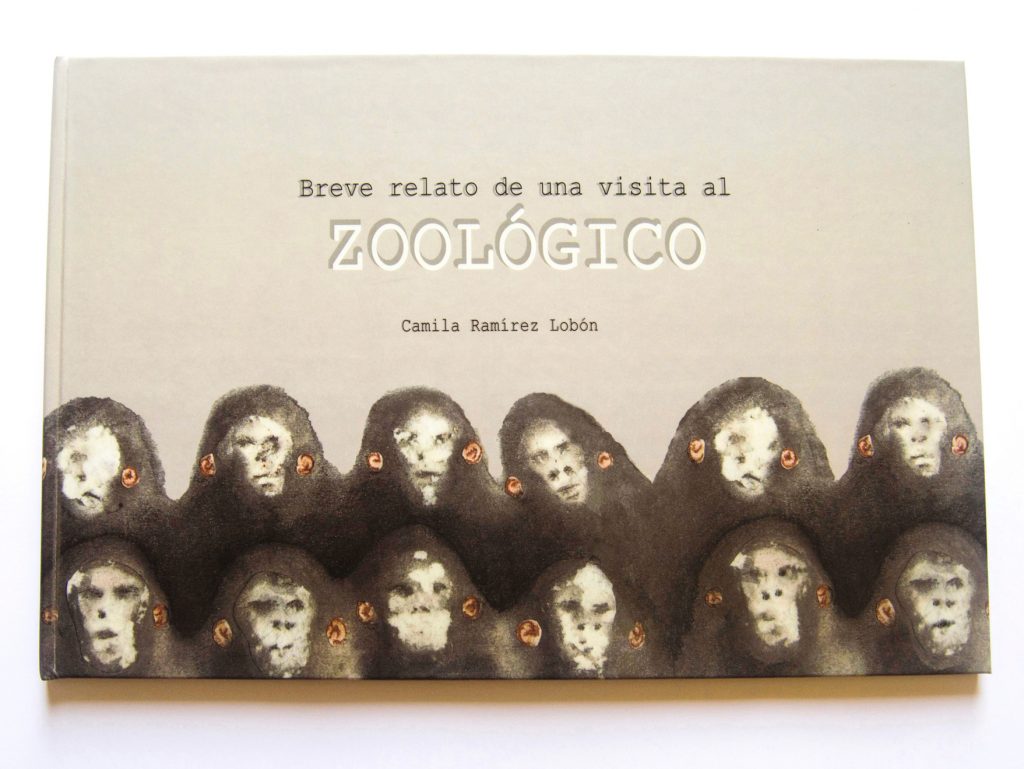

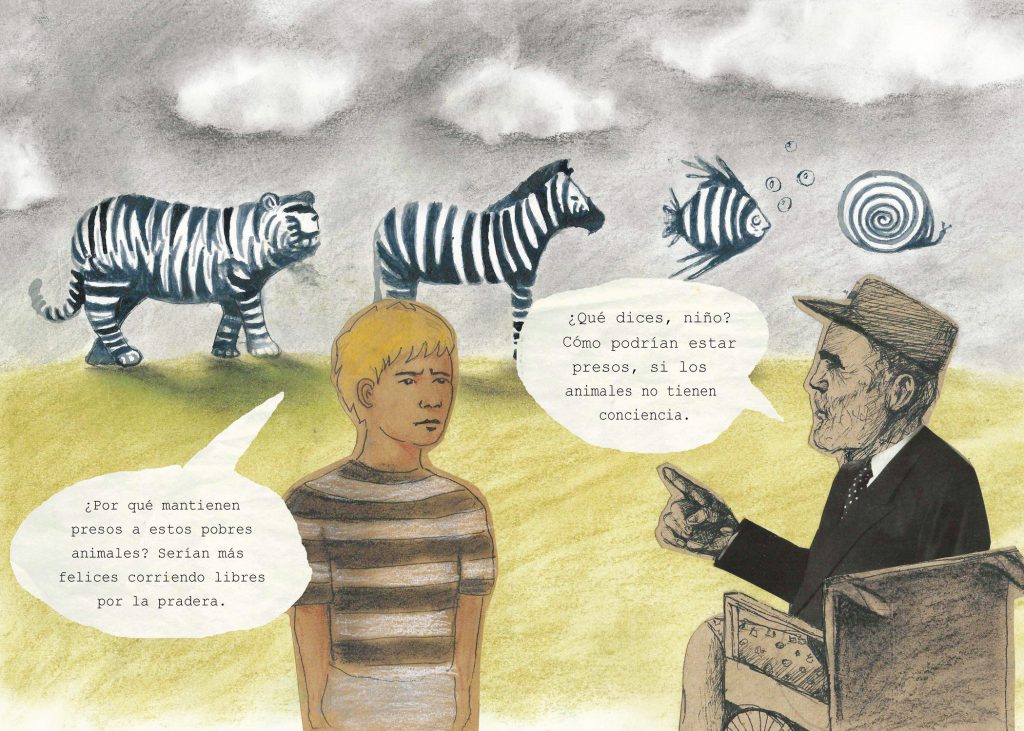

Camila R. Lobón rompe temerariamente con este mito de lo irrepresentable. Su visión apunta hacia un conocimiento colectivo convertido en tabú. Incluso la noción de totalitarismo es declinada en favor de una categoría más estética y radical: la distopía. Cuando expuso su tesis en el Instituto Superior de Arte (ISA), la representación explícita de Fidel como el malvado director de un lúgubre zoológico fue considerada un atrevimiento de mal gusto.

La distopía parte de un fundamento o ideología real, cuyas tendencias son llevadas al límite de la sinrazón. Camila sitúa su trabajo en sintonía con la tradición literaria universal del género. Sus relatos resultan tan efectivos como reflejo de la sociedad que habita que el menos avisado de los espectadores puede percibir la analogía. Su obra responde a una lógica de contrarios: toda utopía posee el germen de la distopía, pues sus mecanismos de afianzamiento son de carácter coercitivo y llevan implícita la negación de lo humano, defectuoso por naturaleza.

La felicidad, como aspiración realizable en el plano personal, es excluida de todo proyecto utópico, donde la única búsqueda posible es la de una perfección esencialmente inhumana.

En el comienzo del relato Mary y los hombres lagartos, por ejemplo, que alegoriza una parte de nuestra historia reciente, el individuo prevalece a pesar de las imperfecciones que lo rodean. Pero una vez instaurado un ideal colectivo de perfección social —cuya hipocresía queda develada luego en el propio relato—, la idea de la felicidad es violentada, corrompida y mostrada como posible solo a través de la automarginación.

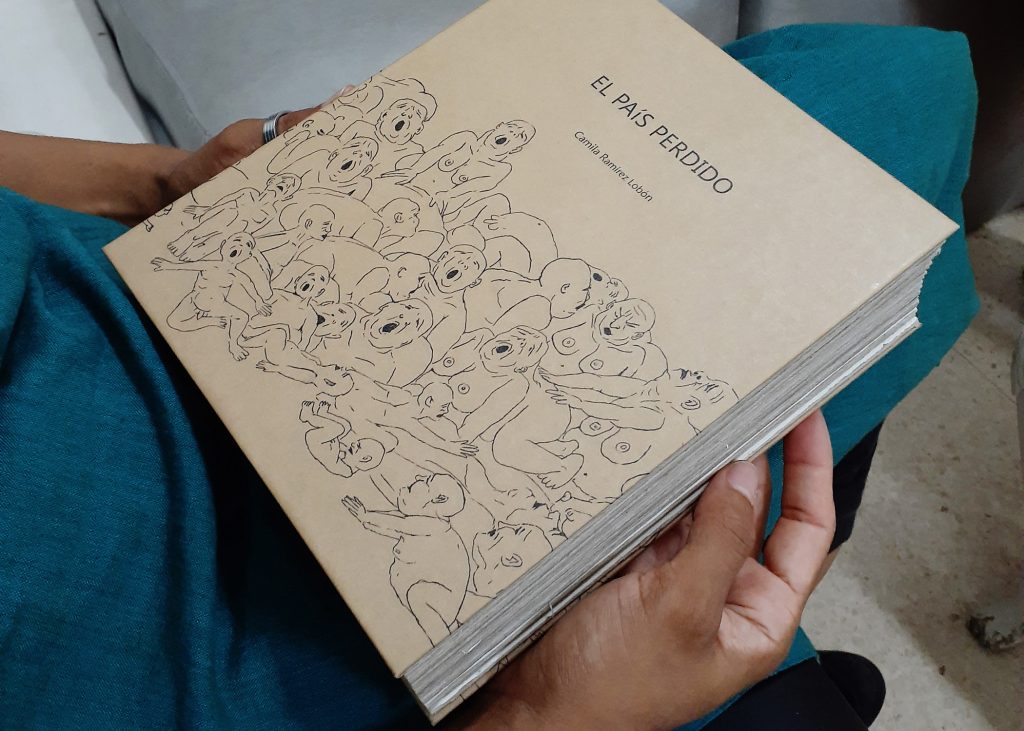

La obra de Camila se inscribe en lo que conocemos como libro de artista, género de carácter interdisciplinario con una popularidad creciente desde los años sesenta, cuando se posiciona de la mano de Edward Ruscha y Dieter Roth.

Al reducir radicalmente la distancia entre la obra y el espectador, el libro de artista se convertía en medio propicio para ese afán modernista, utópico tal vez, de anular la brecha entre el arte y la vida. Dicha proximidad, sumada a la utilización y combinación de diferentes lenguajes y técnicas, contribuía además a un reforzamiento de la función comunicativa y a la ansiada democratización de la obra de arte.

Más allá de la medida en que el género alcanza el cumplimiento de estas premisas, lo cierto es que los trabajos de Camila se ven enriquecidos con la experiencia sensorial y sentimental que se establece en el acto de leer, manipular o contemplar sus libros. El libro de artista tiene un potencial lúdico que resulta preciado: el espectador puede relacionarse con las historias contadas, apropiarse de ellas —como parece ser la intención de la autora—, portando, hojeando y acariciando cada libro con sus propias manos.

A diferencia del libro-objeto, de carácter más bien escultórico, el libro de artista —cuya denominación responde al hecho de que es este quien controla íntegramente la obra— se aproxima más al libro común por su estructura y el funcionamiento de la página como soporte. A medio camino entre el libro como medio literario y la creación plástica propiamente dicha, puede estar más cerca de uno u otro extremo según el caso.

Por su inclinación hacia lo narrativo, Camila parece identificarse con el concepto de libro ilustrado, y al ser la autora de las historias que cuenta, logra establecer una correspondencia narrativa entre el texto y la imagen.

En este tipo de obra cada página es una corporeización del tiempo del artista. En el catálogo de la muestra, inaugurada en el espacio Avecez el pasado 7 de junio, Julio Llópiz-Casal se refiere a la laboriosidad implícita en la producción de la obra: “hubo que cortar montones de cartulina, hacer montones de pruebas de impresión y sentarse a trabajar montones de horas en una computadora ante los softwares de Adobe”.

Pensemos, además que todo este proceso hubo de ser repetido para todas y cada una de las páginas que componen cada libro.

La producción literaria es incorpórea por naturaleza, y se actualiza de manera igualmente intangible en el acto de la lectura. Es así que el objeto libro es un facilitador de la obra, pero esta no se halla anclada en él; y mucho menos existe una especificidad de la página, como sí la encontramos, por ejemplo, en los libros de artista y, sin dudas, en los de Camila, donde cada una de las páginas es una etapa o fragmento relativamente autónomo e insustituible de la obra total.

Lo anterior apunta al equilibrio y la interdependencia que el libro de artista establece entre lo artístico y lo literario. Gracias a la equivalencia entre el texto y la imagen, y a la validez estética de la página en sí, lo literario se llena de la corporeidad de la obra de arte y a su vez esta puede ser leída en secuencias, regresiones y fragmentos espacio-temporales.

El libro desplegable titulado El país perdido tal vez sea, de todo el conjunto, el ejemplo más claro de un juego con la temporalidad que desvirtúa la linealidad de la lectura para cuestionar la relación entre el tiempo histórico y el vital en la Cuba totalitaria.

Esta elección del formato de libro, y específicamente el de libro para niños —de texto condensado y con énfasis en la narración visual—, le otorga al conjunto de la obra nuevas significaciones.

Por una parte, los primeros ejemplares en orden de realización, Breve relato de una visita al zoológico y Mary y los hombres lagartos, ponen en clave infantil historias complejas y desgarradoras. Se trata de una simplificación del relato histórico, en el mejor sentido del término, que responde a la necesidad de volverlo a contar desde la intimidad de las vidas que toca. Tal vez haya también cierta voluntad simplemente lúdica en este jugueteo que se permite Camila con el referente orwelliano.

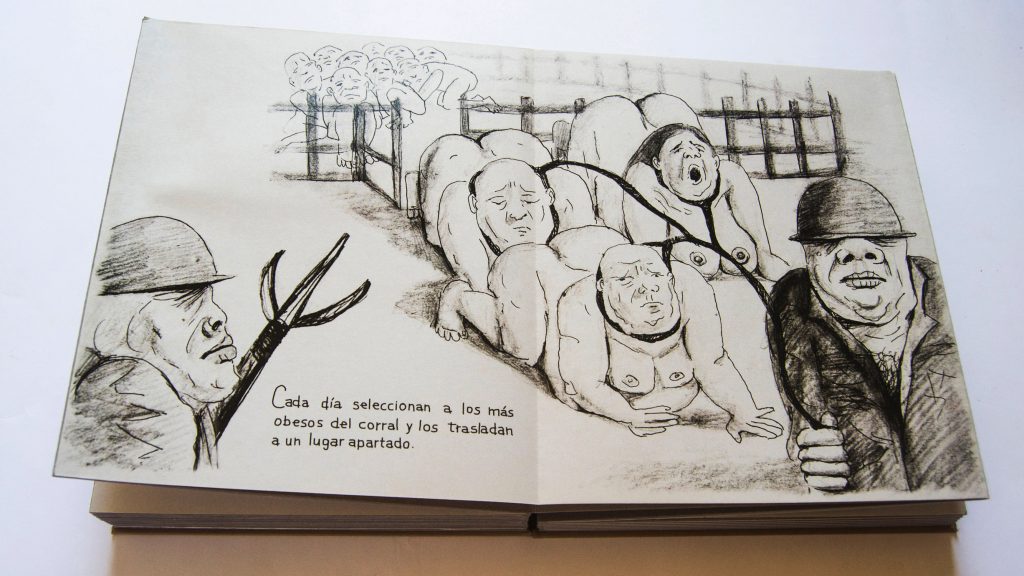

Pero, por otro lado, no debemos ver en el tono de estas historias un simple afán de ingenuidad. De acuerdo con el imaginario que la inspira, Camila puede llegar a ser pesimista y cruel. Lo demuestra la progresión de sus libros hacia contenidos de mayor violencia y abyección. La simplicidad que se ejerce como premisa del relato se trastoca en ironía y sarcasmo, en una especie de ruda condescendencia, pues al final la autora quiere expresarse sin complacencias. De ahí que sea capaz de echar mano, sin prejuicio alguno, de las figuras más rutinarias del imaginario popular del totalitarismo para plantear con llaneza alegórica el trasfondo distópico de nuestra realidad.

El director del zoológico es representado con los atributos físicos y la indumentaria del “invicto”. En Mary y los hombres lagartos, estos últimos aluden con su significativo color verde a la casta militar cubana y se apropian de las flores mágicas, la riqueza del país. En Pesadilla recurrente y sobre todo en El país perdido, se tocan, literalmente, lo bucal y lo anal: oposición drástica y eficaz a la creencia en una Revolución sacra e impoluta, otro de los tabúes ideológicos acotados por Henry Eric Hernández.

La verosimilitud del universo distópico requiere del simbolismo de un espacio-tiempo delimitado, cerrado, específico y hasta cierto punto suspendido y estático. Nuestra particular condición territorial también resulta propicia a las analogías planteadas por Camila R. Lobón.

Esa ruptura o enrarecimiento espacio-temporal que los cubanos experimentamos cotidianamente, y que contribuye a la perversión de las relaciones humanas, se actualiza como por instinto en las obras:

El descubrimiento del zoológico por el niño del primer cuento tiene la significación de un acontecimiento casi metafísico; la villa del lago en Mary y los hombres lagartos alude metafóricamente a la insularidad; Pesadilla recurrente se desenvuelve en un ambiente absolutamente onírico; El país perdido refiere un ámbito tomado por el vicio y la degeneración; y, en Depósito familiar, la historia del aserradero convertido en reparto residencial del Ministerio del Interior, simboliza una realidad cuya significación se desdobla y se contamina.

Camila R. Lobón es especialmente sensible a los defectos morales del ser humano. Su trabajo de finalización de estudios en la Academia de Camagüey discurría sobre la mediocridad inevitable y generalizada del hombre, y el imperativo personal de escapar de ella. Su visión de la bajeza y la perversión de lo humano, bastante patente en El país perdido, llega a ser, por momentos, casi misantrópica.

De más está decir que ella solo cree en el individuo. De acuerdo a su visión, en lo colectivo se desvirtúan las cualidades humanas. Así lo vemos en casi todos sus libros, donde la masa uniformada, anónima, repulsiva y perversa, se convierte en depositaria de todos los antivalores.

El drama del sujeto aislado y desprovisto en medio de una colectividad que intenta absorberlo, devorarlo, está presente en casi todas estas obras, y de manera muy explícita en Pesadilla recurrente. Sus protagonistas encuentran alivio y confortación en el distanciamiento, dejándose llevar por su propia lógica vital. Los personajes no son exactamente críticos, al menos no en el sentido de una transformación interna: atraviesan la crisis del trasfondo que los envuelve abandonándose en su no correspondencia con él, en ese “no pertenecer” con que culmina el cuento.

Es en la individualidad de los caracteres inadaptados donde se preserva la cordura, por eso la figura del débil juega un papel importante en la obra. El infante, la muchacha, la abuela, son sus héroes recurrentes. El mundo es juzgado con severidad y sin compasión, mas no es posible enfrentar lo absurdo con la razón. Sus personajes miran e interrogan el entorno con la sensatez incontaminada de un niño o la sabiduría cumplida de un anciano, y triunfan según la lógica imprevista del amor.

Pero el amor no se puede ejercer de manera abstracta y generalizada. Y es por eso que, repito, la confianza de la autora recae en el individuo.

En lo particular, la obra de Camila me evoca algo así como una mezcla del individualismo de Dostoievski con el individualismo de Duchamp. Por un lado, el personaje resplandece como recortado de ese telón de fondo de mediocridad y oscuridad generalizadas, pero luego de Breve relato de una visita al zoológico, su luz personal no ilumina más allá de su contorno y solo sirve para salvarse a sí mismo. Esto sitúa la obra en un debate antropológico, más universal que la simple alusión a una realidad inmediata. La protege de la mera circunstancialidad, del cansancio o la frialdad gestual y conceptual que menoscaba a veces el arte cubano de perfil más crítico.

La preocupación de Camila no es casual ni está atada a la coyuntura, aunque esta aparezca sin eufemismos en el conjunto de obras que nos ocupa. No solo critica la degradación imperante con una franqueza absoluta, sino que lo hace conclusivamente: todo rescate posible está en el que preserva su individualidad frente a la vorágine del mal.

En el relato del zoológico, por ejemplo, el único que termina con lo que podríamos considerar un feliz desenlace, se cumple de manera singular la expectativa insatisfecha de tantos cubanos de ver derribado al tirano. Solo aquí se percibe una influencia directa del personaje sobre el universo distópico que atraviesa. Pero hay que notar que se trata de un niño, que no entiende de principios ni ideales colectivos abstractos, que actúa intuitivamente de acuerdo con la ética más elemental, y cuya infantil incapacidad de asimilar el absurdo que le rodea lo protege de contaminarse con él.

Sin embargo, a pesar de la aparente candidez de algunos cuentos, Camila no se permite ingenuidades. De acuerdo con la más básica premisa antropológica, la concepción aristotélica del hombre como animal político, no se cuestiona la existencia del zoológico en sí, que de tan natural ni siquiera notamos, sino las condiciones de la vida en él. El relato se inserta discretamente en el debate sobre la Nación, como también lo hacen Mary y los hombres lagartos y El país perdido, desde la perspectiva de la extorsión y el desposeimiento.

De forma paralela al conflicto específico de cada libro, hay un drama que discurre: el de la pérdida de la inocencia y el rescate de la memoria.

Entre la ingenuidad del niño de Breve relato de una visita al zoológico y la sordidez de El país perdido se sitúan la historia entrañable y trágica de Mary y los hombres lagartos y las oscuras visiones de Pesadilla recurrente. Veíamos cómo en Breve relato… y en Mary…, la historia individual interactúa con el absurdo circundante sin apenas contaminarse. La inocencia, la bondad y el amor se salvaguardan. Pero es notable la transición que tiene lugar entre el final positivo y esperanzador protagonizado por el niño, en el primero, y el camino de desengaño, sufrimiento y fuga recorrido por la protagonista del segundo.

Por otra parte, el tono afectivo no desaparece del todo en Pesadilla recurrente, que, dedicado a la madre y mucho menos luminoso que los anteriores, cierra la primera etapa de un ciclo de (auto)reconocimiento donde el individuo queda finalmente atrapado en el mal. Pero este tercer cuento, si bien conserva la apariencia visual de los anteriores, sirve de preámbulo a la violencia, la culpa, la inconciencia y la degradación de El país perdido. Esta última, aunque la considero como la pieza de más débil realización, cumple una función climática en el conjunto, en tanto devela el tormento intrínseco a la temática de Camila: la aflicción por una sociedad de individuos dañados y arrancados de sí mismos.

Como cierre, Depósito familiar, aparentemente desconectado de los otros cuatro libros, funciona como el instante de la anagnórisis en esta tragedia hilvanada pacientemente por la autora durante los últimos dos años de su permanencia en el ISA. Es el momento de la nostalgia y la reconciliación, y también el punto en que la obra se nos descubre como relato íntimo y personal, como expiación de una culpa transgeneracional. La preferencia por lo narrativo en Camila R. Lobón se entrelaza con un deseo de reconstruir y consagrar la memoria, sitio donde convergen lo público y lo privado, que alcanza su punto álgido en esta obra.

La memoria es garantía de lucidez y premisa para el cuestionamiento de lo real. El cambio de formato y el tránsito a la no ficción que se producen en Depósito familiar no podían ser más atinados. La obra, convertida en folleto y distribuida como tal en la exposición del espacio Avecez, fue presentada por primera vez en De un fanático de Rockefeller a un discípulo de Jruschev —exposición curada por Abel González en el marco de la XIII Bienal— como una serie de breves crónicas familiares representadas por objetos de apariencia banal, pequeñas reliquias donde se condensan los recuerdos.

Como profesora de la Academia de Camagüey, me veo a menudo en situación de lidiar con una palabreja de obligatoria mención en pesados ejercicios de crítica y en los exámenes de ingreso al ISA: los llamados “referentes”. Paradójicamente, justificar esos “referentes” puede volverse a veces un ejercicio un tanto estéril, que termina con la exigencia de una demostración por parte del estudiante de que tiene algo “nuevo” que decir. Menuda pretensión.

Pienso que, a estas alturas, más importante que la novedad es la honestidad. Creo, a riesgo de parecer conservadora, que el buen arte no necesita ser explicado porque, partiendo de lo específico y coyuntural, lanza un mensaje que llega a todos los seres humanos en todas las épocas. Camila R. Lobón se preocupa por tener algo importante y verdadero que decir más que por tener algo nuevo que decir.

Camila tiene “referentes”. El término, a diferencia de la otra palabra que tiene una connotación más bien involuntaria, resulta útil para señalar una elección consciente, intencional.

Camila no solo no se avergüenza de sus referentes, sino que los coloca allí, a la vista de todos, como a propósito. No necesita disimularlos ni explicarlos. Mucho menos se siente obligada a justificarlos. Están ahí porque son necesarios como paralelismos impostergables y estratégicos con nuestra realidad. No le preocupa suavizar su postura con sutilezas formales ni conceptuales.

Algo que aprecio de su trabajo es la tranquila crudeza con que recapitula nuestra historia inmediata, la osadía de la opinión general y concluyente y la claridad con que expone su mensaje, en oposición al rebuscamiento, la ambigüedad o el análisis puntual que podemos encontrar en otras obras o artistas.

Mi hija de 9 años leyó algunos de estos libros de artista. Mary y los hombres lagartos llamó especialmente su atención:

“Trataba —me dijo— de un lugar próspero pero mal gobernado por unos señores-tortugas. Un día llegaron unos lagartos salvadores que expulsaron a las tortugas y todos estaban muy contentos con los nuevos reyes, pero estos en verdad eran tortugas disfrazadas que engañaron a los pobladores para librarse de los antiguos dueños y apoderarse de la riqueza de la villa”.

Este es para mí el cuento más hermoso, el más completo y el más triste de la serie. Me atrevería a decir que contiene la clave de todos los demás. De manera sintética, en esmerada coherencia con el estilo de todo el conjunto, dibuja la parábola de la utopía convertida en distopía; de la promesa libertaria convertida en esclavitud; de una vida tocada, digerida y expulsada por el “gran relato”; de la enajenación…

Lo que adoro en este libro y justifica, según creo, el narrar e ilustrar estas historias a la manera infantil, es la posibilidad de ver nuestra realidad con ojos asombrados; su atractiva manera de desarticular prejuicios y hábitos mentales; el contar una historia que es la de tantos cubanos (la de nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros hijos); la manifestación de una conciencia generacional que pasa por la comprensión y el perdón a nuestros mayores para definirse y actuar.

Galería

Tito Trelles: memorias de un fotógrafo triste

Murió Tito Trelles. Se lo tragó el pantano. Como a Grandal, Jesse Ríos, Gay García, y a tantos otros. Miami es un huevo negro.