José Bedia nació en La Habana en 1959. Ingresó en la Academia de San Alejandro en 1972. Se desempeñó como instructor de arte en la Casa de Cultura de Marianao entre 1981 y 1983. A partir de 1984 pasó a ser restaurador de pintura en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, hasta 1989, año en que fue aceptado como profesor en el Instituto Superior de Arte. Dejó Cuba en 1991, rumbo a México. Desde 1993 reside en Miami.

José Bedia es uno de los artistas más importantes y emblemáticos del arte latinoamericano actual. Obras suyas forman parte de innumerables colecciones de museos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA), el Whitney Museum of American Art de Nueva York, el Hirshorn Museum de Washington, el Philadelphia Museum of Art de Philadelphia o la Tate Gallery de Londres.

Desde muy joven, José Bedia sintió un gran interés por dibujar imágenes procedentes de las culturas mal llamadas “primitivas”, influenciado y alentado por su profesor Antonio Alejo, quien le facilitó informaciones respecto al arte indígena, en particular el indoamericano.

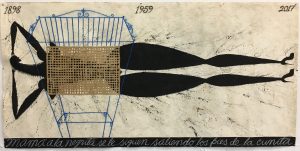

Desde hace más de treinta años, Bedia ejerce de artista y de antropólogo, de médium entre dos mundos: la cultura indígena y la occidental. Cada año se integra y convive con tribus ancestrales de Estados Unidos, de México, de Perú y de varios países africanos, para contar, a través de su arte ritual —compuesto de dibujos, pinturas, instalaciones y esculturas, y donde figura una especie de alter ego con una silueta y un perfil parecidos a los suyos, que constituyen un arquetipo del hombre occidental—, la presencia y la esencia de mundos disímiles y enfrentados: el occidental y el no occidental, el civilizado y el salvaje, el moderno y el primitivo, el urbano y el rural…

Bedia funde y expresa, desde su cosmovisión palera (se inició en la regla de Palo Monte en 1984, y su obra parte de los mitos y oficios de este culto), la sabiduría de las culturas y religiones del mundo, el carácter sagrado de la naturaleza humana. Se desenvuelve en una línea analítica y conceptual para abordar una reflexión ético-filosófico-religiosa acerca de la relación del ser humano con el universo. Su obra es una cosmogonía, una antropología, una energía, una vasta interpretación poética del mundo a fin de reconciliar a los hombres con el Cosmos y componer entre todos la universal armonía.

Empecemos por un autorretrato: háblame de tu infancia en Cuba, de tu familia…

Nací en La Habana, en la barriada de Luyanó, un lugar empobrecido y marginal desde siempre, con una mayoría de población negra y obrera. Mi madre, Caridad Ena Valdés, guajira de Vueltas, era ama de casa; mi padre, Braulio Bedia (pichón de asturiano y gallega), fue camarero, fundador del casino del Capri, y posteriormente marino mercante, hasta su retiro.

Quizás la memoria más temprana que tengo de mí mismo es verme de pequeño, acostado boca arriba y medio en cueros, en la cama de mis abuelos en Las Villas, viendo a un grupo de guajiros “cobijando” (techando) en una “junta” (reunión de ayuda mutua) la estructura de madera del bohío abierta al cielo encima de mí. Me hacían monerías desde el techo y recuerdo que me reía con sus gracias; yo tendría apenas tres o cuatro años.

En Luyanó, hasta los diez años, fui parte de una pandilla con la que nos movíamos hasta la Loma del Burro en Lawton; éramos un grupo mixto de varios negros y dos blanquitos. El líder era El Yoyo (nunca supe su nombre); su papá era Iyamba de un plante abakuá local. Todos queríamos ser como él y, en ese intento, una tarde, me rompí los dientes saltando un muro para tratar de seguirle. Llegué a mi casa con los pedazos de dientes en la mano, y mi mamá daba gritos.

Después me puse a dibujar el Apolo 11, que lo estaban pasando por las noticias; me quedó muy bien, creo. ¡Qué día tan memorable: el alunizaje de la nave y el mío de boca contra el piso! Ya en aquel entonces yo no tenía el tipo de dibujo infantil y copiaba imágenes, sobre todo viejos cómics.

Iba mucho a los cines de barrio (el Atlas, el Dora, el Ritz, el Fénix, etc.). Un día, mi mamá y yo fuimos a ver el estreno de la película soviética Soy Cuba, solo porque mi papá salía de extra: aparece justo en la segunda toma haciendo de lo que él realmente era, camarero, repartiendo cócteles en un largo travelling shot a un grupo de rusos que pretendían pasar por americanos en la piscina del hotel Capri. Terminando la escena, mi mamá me dijo: “Ya salió tu padre, vámonos, que esto es una mierda”, y, atónito, me fui tras ella.

Años después vi la película entera, porque estaba cubierta de halagos (nada menos que de Scorsese y Coppola), solo para comprobar que era un bodrio infame, como me había dicho mi madre de forma lúcida y escueta. A las cosas malas no hay que dedicarles mucho tiempo, y menos tratar de adornarlas.

De mi padre, recuerdo las travesías juntos por el barrio chino, a comprar apio y frijolitos chinos. Había que coger varias guaguas y yo feliz, porque aspiraba a ser guagüero. Zanja y Dragones era un mundo fascinante, lleno de aquellos chinos viejos de barbas ralas sentados en grupos en los puestos de la calle, fumando sus pipas. También me llevaba a montar bicicleta a Cuba Ocho. Yo daba vueltas alrededor del monumento a Máximo Gómez; recuerdo cómo me gustaban especialmente las musas desnudas talladas al pie.

Ocasionalmente, mi padre también me colaba en el show del Capri, en el cuartico del luminotécnico y sonidista, con mi promesa de no molestar o tocar nada. Allí pude ver a artistas de aquel tiempo como Bola de Nieve, Pacho Alonso, Los Modernistas, Los Hermanos Bravos, Pello el Afrokán, Celeste Mendoza, y la orquesta Rumbavana con el gran Orestes Macías. Nunca entendí por qué no dejaban entrar a los niños. Mi favorito era Pello, supercómico, un gran tipo sin duda, y sus dos bailarinas blanquitas me encantaban.

Mi papá guardaba además una memorabilia increíble de sus años en el cabaret y el Salón Rojo: fotos autografiadas de George Raft, Nat King Cole y Jimmy Durante; dados y chapillas de apuestas; barajas y agitadores de cócteles de cuanto bar famoso había en La Habana. También tenía una 38 Smith and Wesson (que nunca entregó) y un sombrero Stetson (que nunca usó) que lo hacían ver ante mis ojos como una especie de Humphrey Bogart tropical en su retiro. Todo eso pertenecía a otra época, a la que mi madre se refería en voz baja como: “de cuando Cuba reía”.

Las visitas frecuentes a mis abuelos en el campo de Las Villas eran memorables. Mi primo Joaquinito era un experto en todo el campo cubano, y la pasábamos entre lomas, cuevas y arroyos; pero quizá la mejor parte eran las noches, todos juntos alrededor de la luz de una chismosa. Nunca les pusieron electricidad por ser considerados, todos ellos, como “gusanos”. Todavía estaba fresco el recuerdo de los alzados y la limpia del Escambray.

Mis cuentos preferidos eran de aparecidos y güijes. Mis abuelos nos torcían tabaquitos en miniatura (incluso a los niños). Mi abuelo Anastasio, de niño, había conocido a los mambises y se conocía al dedillo la historia de aquellos patriotas. Ya de mayor, se preciaba de haberle estrechado la mano a Camilo Cienfuegos. Mi abuela Aleida, muy mística, me dio una gran satisfacción un día cuando me confesó, en voz baja: “Nosotros tenemos de indio, cállate y no lo repitas”.

¿Cuál fue tu primera emoción estética?

Puede ser haber visto a un muchacho de mi barrio haciendo un papalote a la perfección. Me maravilló la maestría: cómo lo iba armando sobre una tablita con clavitos, y cómo le pegaba, muy tenso, un fino papel con diseños geométricos armoniosos, en simetría axial a dos colores alternos. Simplemente, algo muy hermoso y frágil. Yo mismo aprendí más tarde a hacerlos, pero nunca me quedaron tan buenos como aquel; fue un reto no superado.

¿Qué pasó para que te decidieras a ser artista plástico? ¿Qué formación tuviste? ¿Cómo valoras la enseñanza que recibiste?

Antes de entrar a la escuela de arte, acostumbraba a ir al museo de la Academia de Ciencias, que ocupaba un piso del Capitolio Nacional. Constaba de tres importantes colecciones: una contenía arqueología de guanajatabeyes, siboneyes, y taínos; la otra era de las tradiciones afrocubanas (antigua colección de don Fernando Ortiz); y la última, una gran sala dedicada al menaje y la cultura guajira. Recuerdo que copié muchos de estos objetos y luego me di a la tarea de conseguirlos por aquí y allá.

Alrededor de los once años nos mudamos al Vedado, un cambio trascendental; y poco después, a los trece, fui aceptado en la Escuela de San Alejandro: dejé de ser el “asere monina” que ya empezaba a perfilarse en mí, y se produjo mi “salvación”. El ambiente era muy diferente de las otras escuelas y de las largas estadías en el trabajo agrícola estudiantil, que hasta entonces habían sido casi como presidios juveniles, violentos y atroces.

San Alejandro fue un lugar de instrucción y un remanso de paz. Yo ya no tenía que pasar por “guapo” (una ocupación muy fastidiosa en Cuba, y de tiempo completo si te toca ser hombre). Allí se respiraba un ambiente intelectual de vieja data.

Mi maestro preferido era Antonio Alejo, una reliquia de otros tiempos. Fue el primero que supo orientarme en mi interés por el arte tribal y la etnología (cosa que no se impartía en la escuela). Me prestaba libros, con la condición de que se los devolviera en perfecto estado y que no los trajera a la escuela. El primer libro de chamanismo siberiano que cayó en mis manos vino de él; las primeras novelas serias (fuera de mis lecturas juveniles de Julio Verne y Salgari) que hablaban de lugares remotos y exóticos me las facilitó él, como Las raíces del cielo, de Romain Gary. Los primeros objetos de arte tribal, que yo ansiaba descubrir, los pude ver y tocar en su casa: una máscara Kiepelie Senufo, piezas precolombinas de México y grabados japoneses de Hiroshige y Utamaro, comprados por él mismo en París en sus años mozos.

Cuando Alejo daba sus clases era pura pasión; hasta los estilos más aburridos, como el rococó, los impartía de tal modo que uno salía del aula queriendo haber sido Watteau, Fragonard o Boucher.

El intercambio con otros estudiantes fue igualmente importante. Mi amistad con Rubén Torres Llorca y Ricardo Brey fue muy fructífera; así como con Flavio Garciandía en el ISA, años después. Compartíamos los mismos gustos, nos prestábamos libros, oíamos música, íbamos a la cinemateca y pasábamos largas horas en el departamento de arte de la Biblioteca Nacional, donde por suerte trabajaba mi hermana Carmen en aquel entonces.

¿De qué manera has evolucionado como artista?

Creo que todos estamos siempre en constante evolución, aun cuando navegamos en una órbita alrededor de los mismos intereses y motivaciones.

Ahora me encuentro con que últimamente mi trabajo ha tenido, por momentos, un acercamiento (inusitado) a la pintura de género, e incluso a los orientalistas (entiéndase no de forma literal), lo cual me ha sorprendido a mí mismo: cierto realismo con imágenes de tendencia histórica.

A nivel práctico, hay cosas que se me han facilitado mucho después de que salí de Cuba: tener un estudio, buenos y abundantes materiales, casa propia, capacidad de viajar libremente a los lugares que siempre me han motivado (África, Latinoamérica, Asia) y, sobre todo, vivir de mi trabajo y poder mantener a mi familia con ello, lo cual es una bendición.

¿Cómo definirías tu práctica artística?

No podría definir mi trabajo, mas allá de mi interés particular por la antropología y la etnología; pero, por contraste, creo que hay algunos que seguimos siendo pintores y artistas de tiempo completo, mientras que los otros pasan por tales: estos, en realidad, son más como empresarios de nuevo tipo.

¿Eres reacio a explicar tu trabajo, al acercamiento crítico?

No soy reacio a explicar mi trabajo; es incómodo en ocasiones, pero lo he tenido que hacer en múltiples ocasiones, con más o menos soltura, sobre todo después de salir de Cuba. Allí quedó un público ideal al que no había que explicarle mucho. Nos seguían con entusiasmo, aun cuando nadie en esos años pensara en vender, comprar, o coleccionar nada.

El acercamiento crítico no lo rehúso, aunque reconozco que ya nadie discute sobre nada. Los espacios de debate se han sustituido por fiestas ruidosas, con música infame, donde se cierran negocios entre puro grito. Después, lo que queda es el comentario sobre quién ofreció el “fetecún” más espléndido.

¿Qué artistas te han influenciado y a cuáles sigues admirando?

El arte tribal, como dije antes, siempre ha sido mi máxima motivación, y en él casi todo es, por lógica, anónimo. A pesar de eso puedo dar un montón de nombres, no sé si te digan algo: Wohaw, Howling Wolf, Arrow, Mad Bull, Silver Horn, Rover Thomas, Emily Kame Kngwarreye, Simon Tookone, Kenojuag, Pudlo, Norval Morrisseau, Esther Mahlangu, Bill Traylor, Thornton Dial, The Gee’s Bend Community, Edger Jean-Baptiste, Bodys Kingelez, y muchos más. Por fortuna conocí a algunos; a otros me hubiera encantado conocerlos, pero murieron antes.

Entre los contemporáneos, pude disfrutar mucho de Beuys y, aún hoy, de artistas como Cy Twombly, Soutine, Matthieu, Shiraga, Philip Guston, y George Condo. También respeto mucho a Richard Long, al que tuve la oportunidad de conocer y participamos juntos en un par de exposiciones. Un tipo auténtico y muy modesto.

Dentro del arte cubano aprecio mucho a Lam, por supuesto; con él compartimos, yo y muchos otros artistas de mi generación, largas horas de conversación. También disfruté de la obra de Raúl Milián, y muchísimo más de la obra de Ángel Acosta León, además de una caterva de artistas primitivos, naífs u outsiders (como se les debe denominar “correctamente” en este momento, y hasta nuevo aviso). En este grupo, me ayudó mucho mi buen amigo Orlando Hernández. Nombres como El Monje, Coello, Américo Cruz, Cotunto, Ángel Iñigo y el gran Ramón Moya, de Guantánamo, un gran amigo en la distancia.

¿Desde la distancia, cómo juzgas a tu generación, la de los años ochenta?

Creo con orgullo que mi generación marcó un antes y un después dentro del arte cubano, y facilitó todo lo que se produjo posteriormente. No me refiero solo a posibles influencias, sino a facilidades y licencias dentro del precario devenir artístico nacional de aquellos años.

Anterior a ese tiempo (en particular a la exposición Volumen I, en enero de 1981) solo existían dos salones nacionales donde exhibir, y bajo previa supervisión: el Salón Juvenil y el Salón 26 de julio. En el primero, el jurado estaba compuesto por miembros de la juventud comunista; en el otro, por militares del MINFAR, ya se pueden imaginar… Yo creo que, mal que bien, al final nos mereceremos una velita, a pesar de los que ahora nos miran con desdén.

¿Cómo valoras el arte cubano contemporáneo?

No creo que pueda hacer una valoración justa, porque hace años que no estoy allí; no me corresponde. Aunque sí debo decir que no deja de sorprenderme una tendencia a ciertos acabados industriales o high-tech, a través de los cuales no reconozco a mi país. Creo que no se corresponden con el pedestre entorno tecnológico y visual del cubano, hoy por hoy. No sé si sea también la sensación de haberlo visto antes en algún lugar. ¿Será el deseo desesperado de querer parecer a lo que no somos?

¿Conoces la influencia que has tenido en otros artistas cubanos?

Sí, he notado algunas influencias de mi trabajo aquí y allá, en este o en aquel. Quizás, más que nada, el uso de la caligrafía Palmer como texto incorporado a la imagen. Supongo que es normal que esto pase.

¿Qué relación mantienes con los artistas cubanos?

Trato de mantenerme en contacto con amigos y colegas, aun viviendo en lugares y países distantes.

¿Y con los otros?

Con los no cubanos, mi relación es esporádica: si coincidimos en alguna muestra colectiva, y solo si el artista es un tipo diáfano y no un sangrón insufrible.

Háblame de tu proceso de creación.

Pienso casi todo el tiempo en lo que quiero hacer, y tengo muchos cuadernos llenos de croquis y bocetos: más de lo que podré realizar jamás a otra escala. Tengo esa costumbre desde antes, cuando no tenía una buena cámara, y siempre me llevo los cuadernos a los viajes.

Ya dentro del estudio el trabajo es rápido; no me gusta alargar mucho una obra, creo que se pierde el espíritu de esta. Esto es algo que me enseñaron los indios americanos.

¿Qué importancia le das al dibujo en tu obra?

El dibujo es fundamental, y a través de él trato de preverlo todo. Aunque no trace antes en el papel o en el lienzo, trabajo directamente, muchas veces con las manos.

¿Cuándo sabes que una obra está terminada?

Creo que la obra debe terminarse ligeramente (menos es más), y si queda algo por añadir o decir, siempre se podrá hacer en una próxima ocasión; por eso comúnmente trabajo en varias obras a la vez.

¿Qué particularidad tienen la pintura y el dibujo para que se anuncie continuamente su muerte y su resurrección?

Como mismo se habló del final de las figuraciones y el reinado absoluto del post-modernismo, el fin de la pintura siempre es decretado, como una sentencia, por un grupo de teóricos que nunca se han embarrado un dedo de pintura, y siempre hay insensatos que le hacen coro. Supongo que así es más fácil, no hay que demostrar ningún skill, solo tienen que elaborar una entelequia verbal más o menos densa y pedante.

El primero que empezó con este bonche fue el tan venerado Duchamp, pésimo cubista de cuarta generación. Duchamp (era tan vago que hasta el gran vidrio se le rompió, y lo dejó así tal cual) fue el padre de esta coartada o “tumbao” que ya todos conocemos y que nos deja como el cuento del niño atónito ante la desnudez del rey. Todo eso me aburre hasta el hartazgo.

¿Creas sin pensar en un público, sean amigos, coleccionistas, galeristas…?

Primero que todo, pinto y dibujo porque me gusta; si hay un público, mucho mejor. Honestamente, lo que más disfruto son las opiniones de personas sin instrucción artística, genuinamente interesadas.

Puedo mencionar dos casos que recuerdo especialmente: en la bienal de Sao Paulo de 1987, dos mujeres del equipo de limpieza dejaron su labor y se pararon a dialogar por largo rato frente a mi instalación. Pensaban que yo era umbandista mesmo, y sus opiniones fueron, a nivel de interpretación simbólica y de contenido, muy acertadas. El otro caso fue en París en 1989, durante la gran exposición internacional Les magiciens de la terre. Un srilanqués que formaba parte del equipo de montaje estaba particularmente fascinado con mi instalación, traía a otros trabajadores para mostrársela porque, según él, aquello era parecido a algo sagrado (nunca entendí bien qué) de su propio país. Al final, terminó ayudándome a darle los toques finales.

Estas cosas, de cuando en cuando, pueden ser mis pequeñas satisfacciones: saber que puedo alcanzar una sintonía de mayor alcance, más que con los supuestos connaisseurs del arte.

¿Qué relación mantienes con las otras artes?

En Cuba vi mucho cine, quizá todos los clásicos, en particular las películas de Karel Zeman. Ahora mi hijo me fuerza a ver solo lo que él considera bueno, y sigo su criterio.

La música nunca me falta: mucho blues, flamenco, música popular cubana de los años cuarenta y cincuenta, jazz, y algo de rock.

Sin duda la parte más importante dentro de este grupo de motivaciones es mi colección de arte tribal, y una biblioteca de arte tribal bastante completa. Leo mucho de etnología y algo de ficción, además de poesía (Rimbaud y Baudelaire) y cuentos. De los cubanos, recuerdo especialmente a Enrique Serpa y Onelio Jorge Cardoso.

¿Qué opinión te merece el mercado del arte y el lugar que ocupa el dinero hoy día en este mundo? ¿Piensas que el mercado orienta la creación?

Mi relación con el mercado de arte es bastante limitada; en mi generación nunca fuimos muy duchos en esa área (todavía no lo somos). Hay que tener mucha maña y gastar mucho tiempo en socializaciones extra-artísticas no deseadas.

El dinero da seguridad, es importante para vivir con tranquilidad; está bien que haya muchos museos, galerías, coleccionistas y mecenas. Los proletarios no compran arte, aunque con esto no quiero decir que no lo disfruten y que al final se lo merezcan más que los que lo pueden pagar.

También sería necesario que el artista recibiera una justa remuneración (siempre se llevan la peor parte). Por otro lado, no existe una ley de pago por derecho de autor para el artista cada vez que su obra sale al mercado de nuevo y cambia de dueño (ni siquiera un 1 %). Asimismo, debería existir la posibilidad de pago de impuestos con la obra (cosa no imposible: esta ley existe en México, por ejemplo).

La maniobra de los dizque curadores es cada vez más fuerte. Cuando realizan un proyecto quieren pasar como los verdaderos artistas, y dejarnos a nosotros como una especie de utileros de fondo. Como decía un amigo hace tiempo: “El arte estaba bien hasta que alguien decidió curarlo”.

¿Qué relación tienes con los galeristas?

Creo que debemos tener una relación cordial y diáfana con los galeristas, y si es una amistad sincera, mucho mejor. No creo que se pueda trabajar de otra forma, sería muy prosaico. Aún hoy, yo sigo manteniendo una buena relación con los que ya no trabajo. En algún momento fuimos parte de un crecimiento mutuo.

¿Qué papel le concedes al arte en nuestra sociedad actual?

Las imágenes son tremendamente poderosas; quiero pensar que el arte todavía puede tener un rol mágico y redentor. Para mí es un buen hábito, y el sentido de mi vida; para algunos es solo un valor de cambio, y para el común de las personas puede ser, por qué no, el disfrute puro y hedonista de la belleza (una categoría que cada vez se devalúa más o se menciona menos): la sincera apreciación de algo “magnífico” que no todos estamos en capacidad de hacer ni de emular.

¿Cómo valoras tu experiencia pedagógica? ¿Qué impacto ha tenido en tu obra?

No creo que mi experiencia como profesor en el ISA fuera muy efectiva. Por un lado, porque el programa era demasiado flexible y tolerante con los alumnos, ya que no se hacía la obra allí, y la clase remitía a encuentros de valoración teórica de lo que estaba por hacer. Esto les permitía a muchos estudiantes pasarse de listos y traer cualquier cosa, generalmente muy simple, como trabajo terminado. Esta pedantería, o viveza, me causaba mucho enojo, y aún más cuando a muchos de ellos los consideraba amigos, y dentro del aula adoptaban una actitud de sabelotodos.

Lo que sí creo que fue importante, fue un curso que inventé sobre la historia del arte tribal por continentes (algo que a mí me hubiera gustado tener, de estudiante). Creo que hay algunos que todavía recuerdan esas clases.

¿Cuándo y por qué decidiste exiliarte?

Yo ya estaba exiliado mentalmente antes de irme de Cuba, aunque nadie se enterara. Esto sucedió, paradójicamente, encontrándome fuera de Cuba: exactamente en Angola, en 1985, cuando iba de soldado en una caravana de suministros, una larga fila de camiones artillados y de carga. El lugar era el poblado de Wakokungo, en la provincia de Kuansa Norte, y la decisión se produjo después de que impedí, a punta de fusil, que los compañeros de mi camión violaran a una mujer local enfrente de sus tres hijos. A partir de ese momento, juré que si lograba salir vivo de allí, sin una herida o mutilación y sin ninguna enfermedad tropical, no me importaría el tiempo que me tomara: yo me iría de Cuba.

Creo que todos tenemos un punto de tolerancia, y aquel suceso fue el mío. Fueron los años en que nuestro “máximo líder” se convirtiera en una suerte de Rey Leopoldo caribeño en su relación personal con ciertos gobiernos africanos y su “desinteresada” ayuda militar (que fueron 15 años). Como suelo decir: el Vietnam de los cubanos.

A pesar de eso, me sigue molestando el porqué de la pregunta. Tengo muchos amigos de todo el mundo que viven fuera de sus países de origen, y nadie les pregunta nada sobre el tema ni los consideran “exiliados” de ningún lugar.

¿Qué queda de Cuba, y de La Habana, en tu vida y en tu arte?

Queda en mí lo más importante: la cultura cubana; la vivo de forma natural, momentos intangibles que llevo a todas partes como un equipaje o botiquín de campaña. Aún hoy estimo que sigo trabajando por la cultura de mi país; a la larga, esto es lo único salvable y de peso.

Una cultura específica es un fenómeno particular de un área, es un lenguaje muy amplio que va más allá de un territorio y es ajena a cualquier fenómeno circunstancial que pretenda contenerla, por largo o inamovible que este pueda parecer.

Galería

José Bedia – Galería.

Ernesto Leal: Handwriting

Ernesto Leal: una obra densa, una rareza, una lucidez dolorosa, una ironía feroz, una constancia pasmosa, un rigor absoluto, una inteligencia aguda, una cultura amplia, una espiritualidad intensa, una especie de camino de perfección individual que le otorga a su taller, un aura enigmática.