Un vanguardista japonés en La Habana

En la ruta final de la dictadura de Gerardo Machado (1871-1939), cuando Cuba ya se había convertido en un hervidero político y en la lucha contra el gobierno las consignas revolucionarias subían de tono como si pretendieran alcanzar el estruendo de los petardos y bombas terroristas, llegó el pintor japonés Tsuguharu Foujita (1886-1968) al puerto de La Habana el 28 de octubre de 1932.

Vino en el vapor Santa Clara, de la Ward Line, procedente de Perú, en compañía de su pareja sentimental del momento, Madeleine Lequeux (ca. 1905-1936), Mady Dormans de nombre artístico, una francesa exbailarina del Casino de París con vocación de cantante.[1]

Foujita se había enredado con ella en 1931, poco antes de iniciar su tour artístico de dos años por América Latina y el suroeste de Estados Unidos, el cual estaba previsto que terminara con su mudanza a Japón.[2]

Cuando arribó a Cuba, Foujita venía precedido de una notoriedad que nació en el parisino barrio de Montparnasse, donde formó parte de la escena vanguardista luego de su llegada a Francia, por el puerto de Marsella, el 5 de agosto de 1913. Ya en la segunda mitad de los años veinte, su fama había crecido tanto internacionalmente como lo es hoy de relativo, aunque parezca creciente, el interés que despierta su preciosista legado pictórico.[3]

Quien desembarcó en La Habana era el artista moderno que, junto a Picasso, había tenido hasta entonces mayor visibilidad en los medios de prensa de la Isla. Solo en la revista Social, para tomar un ejemplo, entre 1926 y 1929 se publicaron tres artículos ilustrados sobre el japonés debidos a igual número de autores latinoamericanos establecidos en Francia: el mexicano Guillermo Jiménez (1891-1967), el nicaragüense Eduardo Avilés Ramírez (1895-1989) y el cubano Alejo Carpentier (1904-1980).

El tercero de estos le dedicó al artista una hermosa semblanza que, desde su título, “Mitología de Foujita”, se anunciaba mucho más cautivada por el personaje que por su obra.[4]

Según la leyenda montparnassiana, Foujita fue un artista que transformó las penurias de los primeros vanguardistas en dandismo y éxito económico, como mismo dijera Carpentier de otro modo.

Si esto fue del todo cierto —aunque en su primera estancia de vida en Francia, entre 1913 y 1931, su buena estrella comenzó a extinguirse velozmente hacia 1929—, no quedan dudas de que lo logró amparado en una imagen que resultaba exótica para los europeos y estrafalaria para propios y extraños, su reconocida bonhomía, un peculiar estilo pictórico, una irrefrenable capacidad de producción artística y la aptitud que tuvo su obra de suscitar entusiasmo desde temprano, a pesar de ser la de un vanguardista.

Quizás lo último pueda decirse de otro modo: gracias a la astucia con que él supo aprovechar el filón comercial que demostró tener su estilo, especialmente en algunas de las temáticas del extenso y variado cuerpo de trabajo que desarrolló, como los retratos y desnudos femeninos y, dentro de su corpus de animalia, los gatos.[5]

Más allá de lo anterior, sería un acto de mezquindad desconocer que Foujita, aunque no llegó a convertirse en el artista internacional de primera fila que su celebridad suponía, hizo un aporte singular —personalísimo— al movimiento moderno y, en específico, a eso que terminaría llamándose, luego de 1925, como la Escuela de París.[6]

Foujita (Tsuguharu). Desnudo, 1922, óleo, tinta, carboncillo y lápiz sobre tela, 130 x 195 cm. Colección del Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.

Cuando llegó a esa ciudad, a los 27 años de edad, Foujita traía en su acervo el entrenamiento académico que había recibido en arte oriental y occidental —hasta el impresionismo— en la Escuela Imperial de Bellas Artes de Tokyo, entre 1905 y 1910, así como una corta carrera de artista desplegada en su país natal.

Ya en Francia fue que, en un dedicado proceso de exploración, alcanzó lo que la crítica consideró muy pronto, a partir de su primera exposición individual en 1917, como un estilo propio que fusionaba técnicas y tradiciones del arte japonés con la modernidad y la historia artística europea, el cual siguió desarrollando posteriormente.

Junto al óleo, una técnica occidental que pudo conocer en Japón, Foujita trabajó el dibujo a lápiz o tinta y la acuarela, que tenían larga data tanto en el arte japonés como en el europeo.

En su práctica de todas ellas usaba predominantemente el pincel ultrafino llamado menso —reconocido en su país de origen por permitir un dibujo de líneas precisas— a fin de lograr un trazado muy fino y delicado de las formas, que ejecutaba con la tinta negra chino-japonesa sumi.

Recurría también al pincel sumi, que con su forma larga, puntiaguda y de cuerpo robusto le permitía aplicar pinceladas de diferente energía y densidad y, particularmente en sus aguadas de tinta, crear sombras de gradaciones tonales.

Empleaba una fórmula de esmalte blanco lechoso, de su invención, que nunca reveló del todo, la cual combinaba dióxido de titanio, presumiblemente silicato de magnesio, yeso fino o tiza triturada, y aceite de linaza o agua a fin de hacer los blancos de sus obras de diferentes soportes con una luminosidad nacarada.

A veces, aplicaba pan de oro o de plata encima de la superficie de estas, en ciertas áreas, para subrayar los efectos decorativos del asunto tratado. Asimismo, era dado a mezclar óleo, acuarela, tinta y lápiz en la misma pieza.[7]

Aunque el blanco y el negro fueron sus colores favoritos durante la primera parte de su carrera en Francia y, especialmente, en su período de apogeo correspondiente a los años veinte, Foujita se podía mover con facilidad por una amplia paleta, como lo demuestra bien su obra posterior.

También hizo grabados en diferentes técnicas occidentales, las cuales ya habían sido incorporadas al arte japonés antes de su tiempo de estudiante y pudo conocer en su Escuela.[8] A todo ello agregó su faceta de diseñador en diferentes campos.[9]

Esos recursos materiales y técnicos los acompañaba con recursos de representación tales como la planitud de la superficie de la imagen, con referente en la tradición de las estampas ukiyo-e, y la caligrafía japonesa que utilizaba como un componente estético, ambos pertenecientes a su herencia nacional pictórica.

Foujita (Tsuguharu). Gato durmiente, 1926, tinta sobre paper, 22.5 x 27 cm. Paradero desconocido.

A estos añadió aquellos otros asimilados directamente de la historia del arte europeo, en particular de la Escuela de Siena, cuya existencia se extendió en Italia entre los siglos XIII y XVII y pudo conocer directamente en sus jornadas de estudio en el Museo del Louvre, así como los del fauvismo y el cubismo sintético que le fueron propiciados por su coetánea escena vanguardista parisina. Artista bien dotado y culto en su práctica, sus obras, cuando no sobresalen por mejores razones, conservan todavía su originario buen gusto de cocina artística gourmet.

Cuba fue la quinta parada del itinerario entre países seguido por Foujita en ese viaje, que comenzó en Brasil en noviembre de 1931 y se extendió por Argentina entre marzo y agosto de 1932, y luego por Bolivia y Perú, donde anduvo de agosto a octubre del mismo año.[10]

A menos de un mes de su llegada a La Habana, Foujita embarcó hacia el puerto mexicano de Veracruz el 22 de noviembre en el vapor Siboney de la Ward Line, en una salida que sus amigos cubanos calificaron de abrupta, producto de una decisión repentina, aunque él ya había convertido en más de tres semanas su proyectada permanencia de sólo una en la isla caribeña.[11]

En México cumplió la sexta, última y más larga estadía de su recorrido por América Latina. En julio de 1933 cruzó la frontera hacia Estados Unidos y, satisfaciendo su plan elaborado previamente, a continuación de su merodeo por California regresó a vivir a Japón en noviembre, siempre en compañía de Madeleine.[12]

Son varias las razones que han sido expuestas por los estudiosos y comentaristas de la biografía del artista acerca de los motivos que impulsaron a este a realizar tan largo y demorado periplo. Entre ellas se incluyen la curiosidad de Foujita por el conocimiento de otras culturas, probablemente alimentado en el caso de América Latina por amigos cercanos suyos, entre los que no faltaron Diego Rivera (1886-1957) y Jules Pascin (1885-1930).

También, su interés por escapar de las presiones del fisco francés y las amenazas legales que se les relacionaban, dada la elevada deuda impositiva que había acumulado. Otra más fue la búsqueda de nuevos escenarios para el conocimiento y difusión de su arte, incluyendo de manera prioritaria —agregaría yo— su venta, lo que era casi una obsesión en el comportamiento cotidiano del Foujita de esos años. Todas ellas reunidas parecen ser válidas.[13] Seguramente podríamos introducir, como una más junto a estas, el deterioro progresivo de la vida matrimonial de Foujita, que hizo aguas en ese mismo año de 1931.

La creciente decepción del artista respecto a Youki (Lucie Badoud, 1903-1966), su tercera esposa, a quien le reprochaba, más o menos veladamente, incluso entre mimos, un estilo de vida exageradamente festivo y dispendioso y un trato peyorativo hacia su persona, se había empezado a hacer evidente desde un tiempo antes.

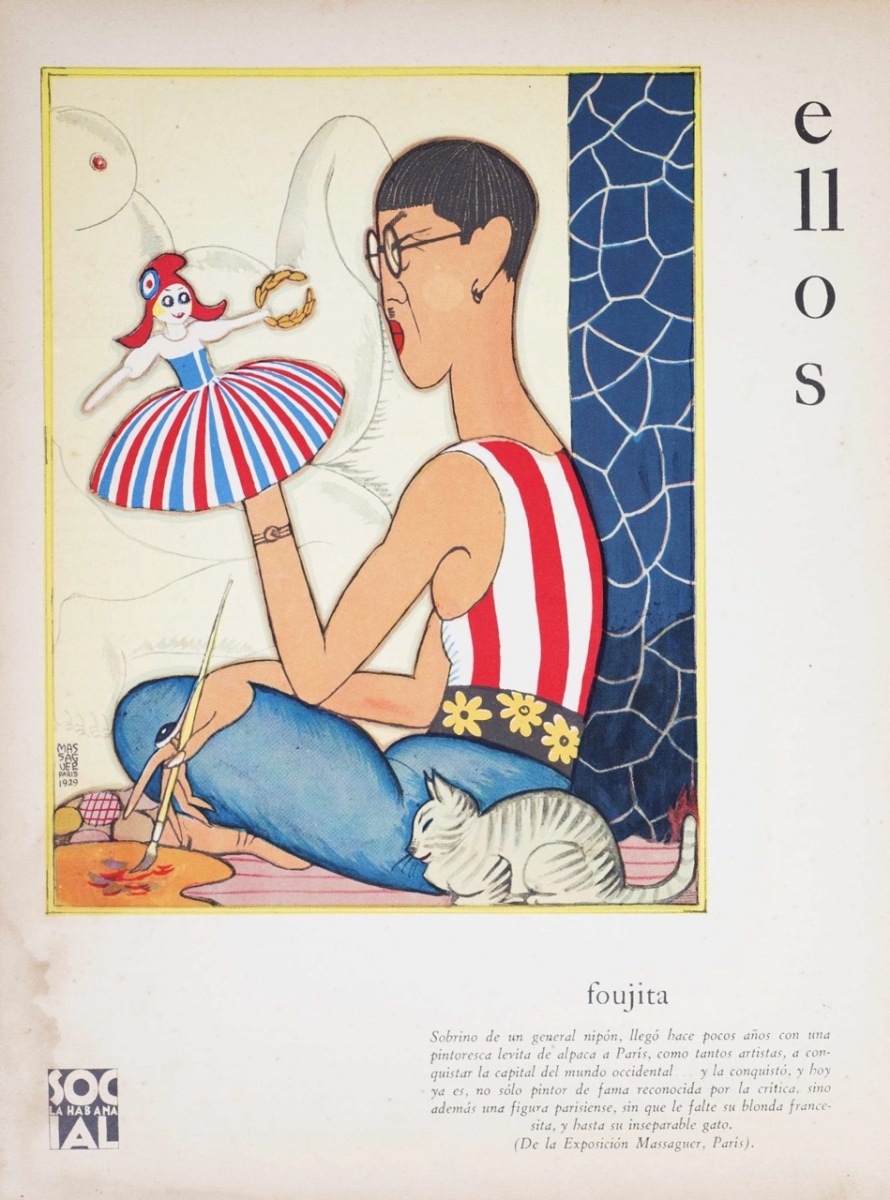

Conrado Massaguer. “Foujita”, París, 1929. Ellos. Social, La Habana, vol. XV, n° 2, febrero 1930, p. 11.

Previo a su segundo viaje a los Estados Unidos, mientras en París producía las obras que habría de exhibir allí, el 17 de septiembre de 1930 Foujita le escribió una carta a Youki —que a expensas de él tomaba vacaciones en la Isla de Port-Cros, en el Mediterráneo— donde abordó los sinsabores de su situación económica y emocional del momento:

Debemos vivir de manera simple. He visto a Mme. Salmon esta mañana llena de panes de sus provisiones en el mercado Edgar-Quinet, pero para ti yo no debo hacer eso o simplemente tomar una señora de servicio. Por el momento no hay medio de seguir haciendo la vida como la hemos hecho.

[…]

Yo estoy demasiado viejo como tú dices siempre. Estoy bastante cansado de una vida así.[14]

Después de su regreso a París de su viaje en solitario a Estados Unidos, que con exposición incluida se inició en Nueva York y se extendió a Chicago, prolongándose por cuatro meses de principios de noviembre de 1930 a los primeros días de marzo de 1931, se acentuó la insatisfacción de Foujita con su vínculo conyugal.

Durante su ausencia se había intensificado el compromiso sentimental de Youki con el poeta surrealista Robert Desnos (1900-1945), un íntimo amigo de la pareja que se había transformado con el paso del tiempo, más que presumiblemente, en el tercer miembro tolerado por Foujita de un triángulo amoroso.[15]

Pocos meses después, en el final del largo desgaste de su matrimonio, fue que Madeleine entró a la vida de Foujita. Al partir a su periplo latinoamericano con ella, Foujita dejó a Youki las obras suyas que habían quedado bajo resguardo de esta al abandonarla. Asimismo, se despidió de Desnos con una esquela cortés donde aseguraba, con elegante ademán de linaje patriarcal, que el destino de su amigo era cuidar de su exesposa.

El poeta satisfizo su aseveración al pie de la letra: vivió junto a Youki desde entonces, se casó más tarde con ella y —todo parece indicarlo— aceptó sus reglas de matrimonio abierto hasta que, en 1944, fue enviado a un campo de concentración nazi tras ser aprehendido por su pertenencia al movimiento de resistencia antifascista. Luego de haber recorrido varias de esas instalaciones de exterminio, murió el año siguiente en Terezin, antigua Checoslovaquia, de fiebre tifoidea.[16]

Carpentier, que en septiembre de 1929 visitó a Foujita en París junto a su compatriota, el editor y caricaturista Conrado Massaguer (1889-1965) —el último en los preparativos de una muestra individual suya en la Galerie Charpentier—, puso en boca de Foujita, en su texto mencionado al inicio, la siguiente afirmación: “El año próximo iré a Cuba y México”.

De ese encuentro salió mucha de la información que Carpentier usara en su escrito y dos obras de Massaguer sobre el japonés: un retrato que ilustró el artículo en cuestión y una caricatura a colores que engrosó su muestra citada y también apareció en la revista Social.[17]

Foujita (Tsuguharu). Pensive, Buenos Aires, 1932, óleo sobre tela, 54 x 65 cm, Museo Caraffa, Donación Amigo del Arte, Córdoba, 1932.

Parece que Foujita, durante su viaje por América Latina, en cada país al que arribaba estuvo el tiempo requerido para conocer lo fundamental que le interesaba de este y detectar cuándo no avanzaba más el ánimo local en la difusión y compra de su obra, lo que lo conminaba a marcharse a otra parte. En Cuba hizo una corta exposición en el Lyceum habanero, del 9 al 15 de noviembre, para lo cual se redujo el lapso programado de la exposición que la precediera.[18]

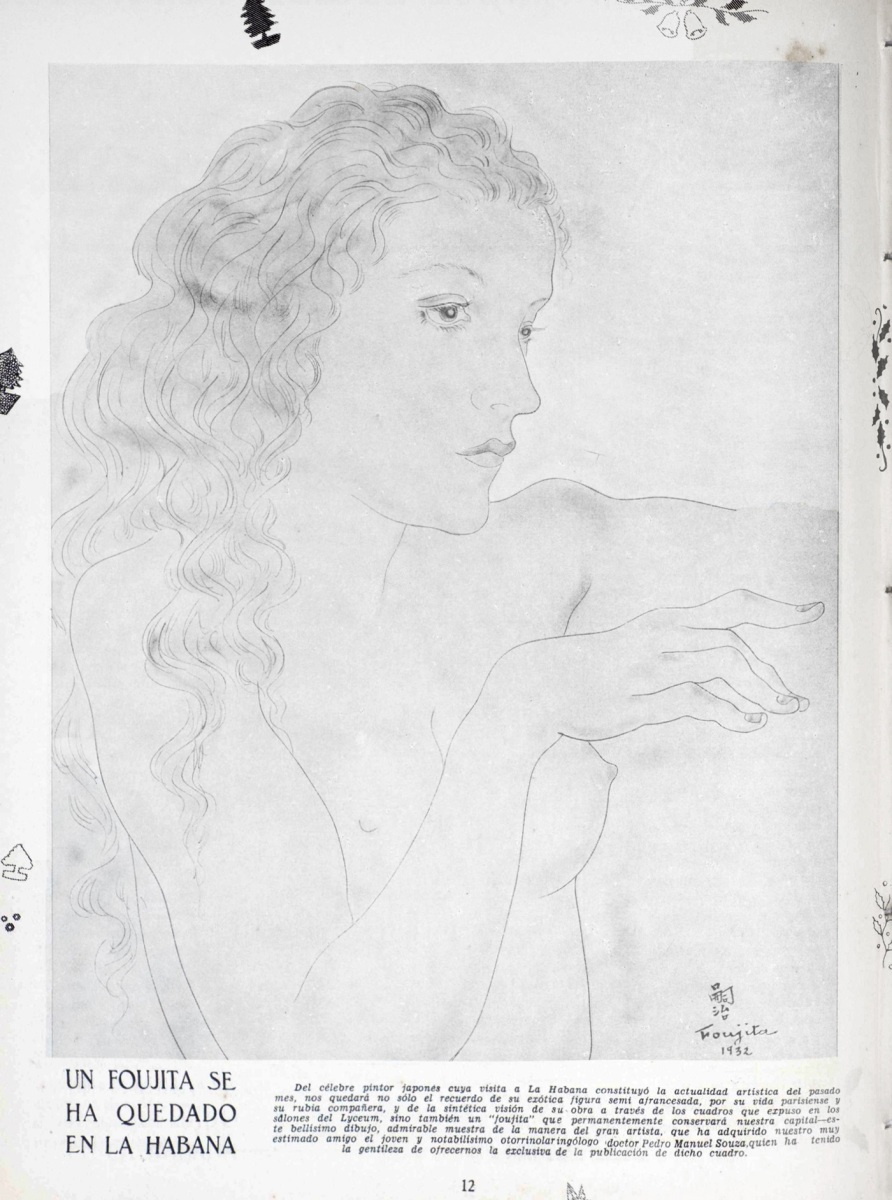

En su muestra, cuyo discurso de apertura estuvo a cargo de uno de los jóvenes intelectuales destacados del momento, Jorge Mañach (1998-1961), presentó 33 acuarelas producidas en la Isla en escasas pero intensas jornadas de trabajo, “obras ejecutadas de memoria unas, de apuntes numerosos que guarda en su cartera otras”, todo lo anterior según comentarios de Edel Farrés, un cronista de la actualidad social.[19] Una de ellas, vendida a un comprador local, se reprodujo en Social a toda página.[20]

Foujita recibió distintos agasajos en su honor e invitaciones para paseos de muy diversa índole durante su permanencia en La Habana. Por ejemplo, asistió a una función del teatro Alhambra, escenario de picantes revistas musicales donde se escuchaban los ritmos cubanos y en el que vio bailar a una rumbera del patio “en déshabillé”.[21] Y visitó más de una vez “Las Fritas”, en la Playa de Marianao, con su mezcla de feria de atracciones e improvisados tinglados de música, bebida y baile, que en sus orígenes recibió popularmente ese nombre por albergar puestos donde estas “hamburguesas cubanas” se vendían e inundaban el aire a distancia con su subido olor a manteca de chorizo.

Allí los oídos se le acompasaron al expansivo sonido de La Choricera, el cabaret de bahareque donde el percusionista Silvano Shueg Hechevarría (1900-1974), conocido como el Chori, devino en un mítico personaje encargado de convertir las noches del lugar en la hora internacional de los timbales.[22]

Siendo un abstemio, Foujita se sentó a beber agua mineral en uno de los recién estrenados cafés al aire libre frente al Capitolio.[23]

Presenció una pelea de peces, en la época “un hobby actualísimo”, que le organizaron en el acuario instalado en la residencia de Ricardo Garmendía (1893-1961) y su esposa María Elena Martínez Pedro (1897- ?), ubicada en el corazón del barrio El Vedado.[24]

Disfrutó de la emergente vida nocturna capitalina de cabaret de clase en Sans Souci, que en sus variedades musicales presentaba a un joven barítono llamado Germán Pinelli (1907-1996), altamente reconocido décadas más tarde como locutor y actor.[25] También recorrió La Habana Vieja y las tabernas alrededor del puerto donde marineros, pobres, buscavidas y turistas se agolpaban.[26]

Fue a una vega y a una fábrica de tabaco, Por Larrañaga, esta con sede en la calle habanera de Carlos III.[27]

Armando Maribona. “Hace 17 años que Foujita ansiaba visitar América, para complacer a sus amigos de tantos países, a quienes conoció en París”. Diario de la Marina, año C, n° 302, La Habana, sábado.

Asimismo, anduvo de paso por el Central Toledo, en las inmediaciones de Marianao, pero fue en su excursión a Coliseo, en Matanzas, que pudo conocer un ingenio azucarero en actividad: el Santa Amalia. Allí le fue servido un suculento almuerzo criollo de lechón asado, arroz con pollo, harina, picadillo y boniato.[28]

En su trajinar de un lado a otro junto a intelectuales y artistas de la hora, hizo varios amigos entre ellos, como Antonio Gattorno (1904-1980), Juan José Sicre (1898-1974), el venezolano Luis López Méndez (1901-1996) y hasta alguno —José Antonio Fernández de Castro (1887-1951) en particular— dejó correr admirado que el japonés bien sabía ser bueno en la amistad, solo superado por Madeleine.[29]

Por si todo eso fuera poco, hasta le fue robada la obra El entierro de Cristo de su exhibición colgada en el Lyceum, para vergüenza de las damas que conducían la institución y, presuntamente, del gentilicio nacional.[30]

La prensa local se encargó de difundir de un modo u otro, a veces con lujo de detalles, cada uno de los hechos reseñados y otros de carácter más formal, no mencionados aquí, atendiendo a la categoría de personalidad relevante de su protagonista.

La inauguración de su muestra fue muy concurrida. Hasta estuvo en ella John Gilbert (1897-1936), estrella de Hollywood de visita en La Habana que, en la pantalla, como genuino héroe romántico, sostuvo con frecuencia entre sus brazos el lánguido cuerpo de Greta Garbo (1905-1990), llamada “la divina”.[31]

Ese mismo día —9 de noviembre—, durante el curso de seis horas pasó por el territorio de la Isla el que fuera denominado desde entonces como “Huracán de Camagüey” o “Huracán de Santa Cruz del Sur”, que se hizo sentir con fuerza sobre las antiguas provincias de Camagüey y Las Villas en un tránsito lento que tuvo un impacto devastador.[32]

El hecho motivó a Foujita a donar una obra de su autoría al Lyceum para que fuese vendida y dedicado el monto de su comercialización al apoyo de los damnificados. Esta fue rifada por un costo de cincuenta centavos cada papeleta adquirida para el evento.[33]

A diferencia de lo que sucede acerca de la mayoría de los países que recorriera en su itinerario latinoamericano, no se conocen bocetos u obras de Foujita de temática cubana. Tampoco, ningún artículo publicado en la prensa de Japón bajo su firma en que comentara su estancia en la nación caribeña, lo que sí hizo en lo concerniente a las que atravesara en su ruta previa.[34]

A pesar de lo anterior, hay constancia escrita de que en su estadía realizó apuntes dibujísticos de variados asuntos, así como de que él y Madeleine llevaron diarios con notas y gráficos que no sabemos si se han conservado, hasta ahora inexplorados, en algún archivo.[35]

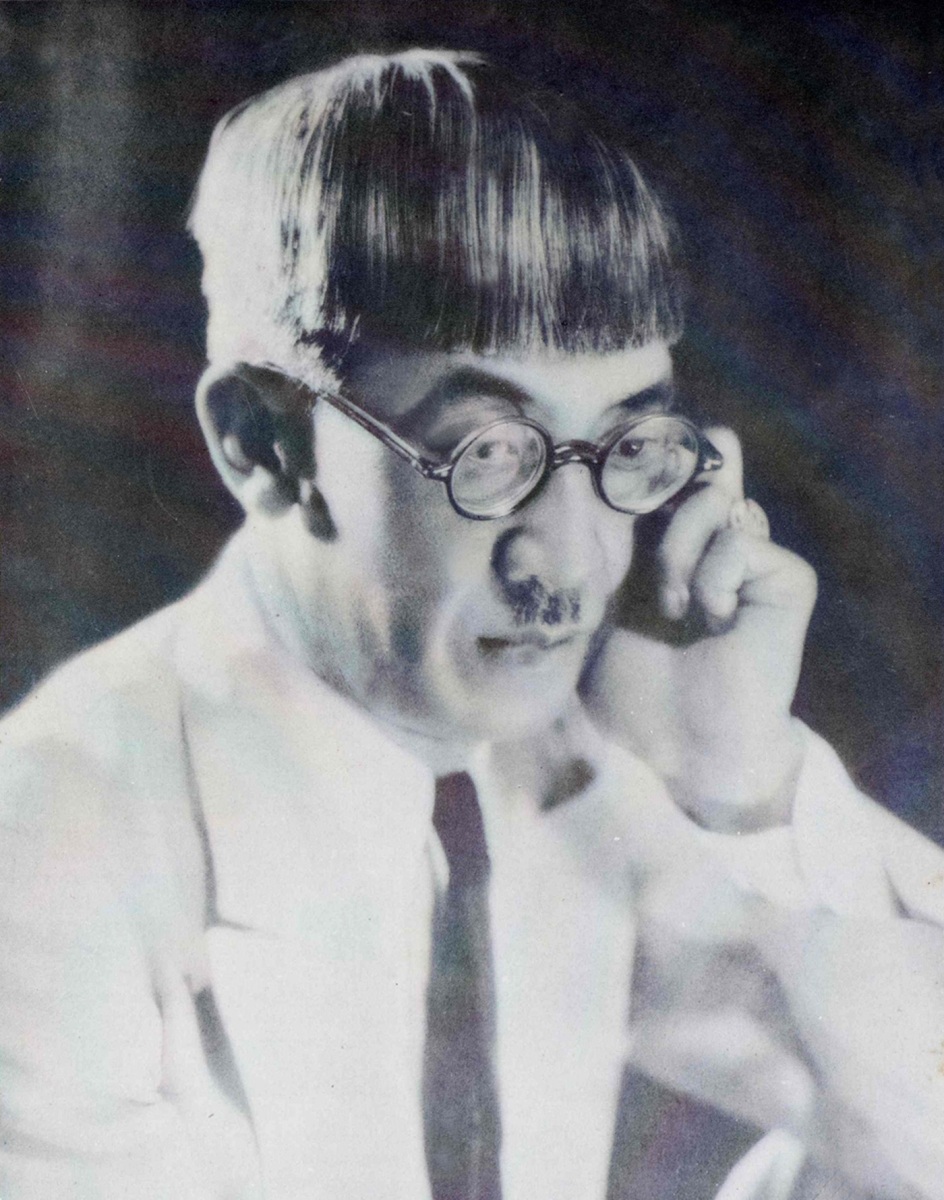

Van Dyck, fotógrafo. Foujita en La Habana, 1932. Social, La Habana, vol .XVII, n° 11, noviembre 1932, p. 17.

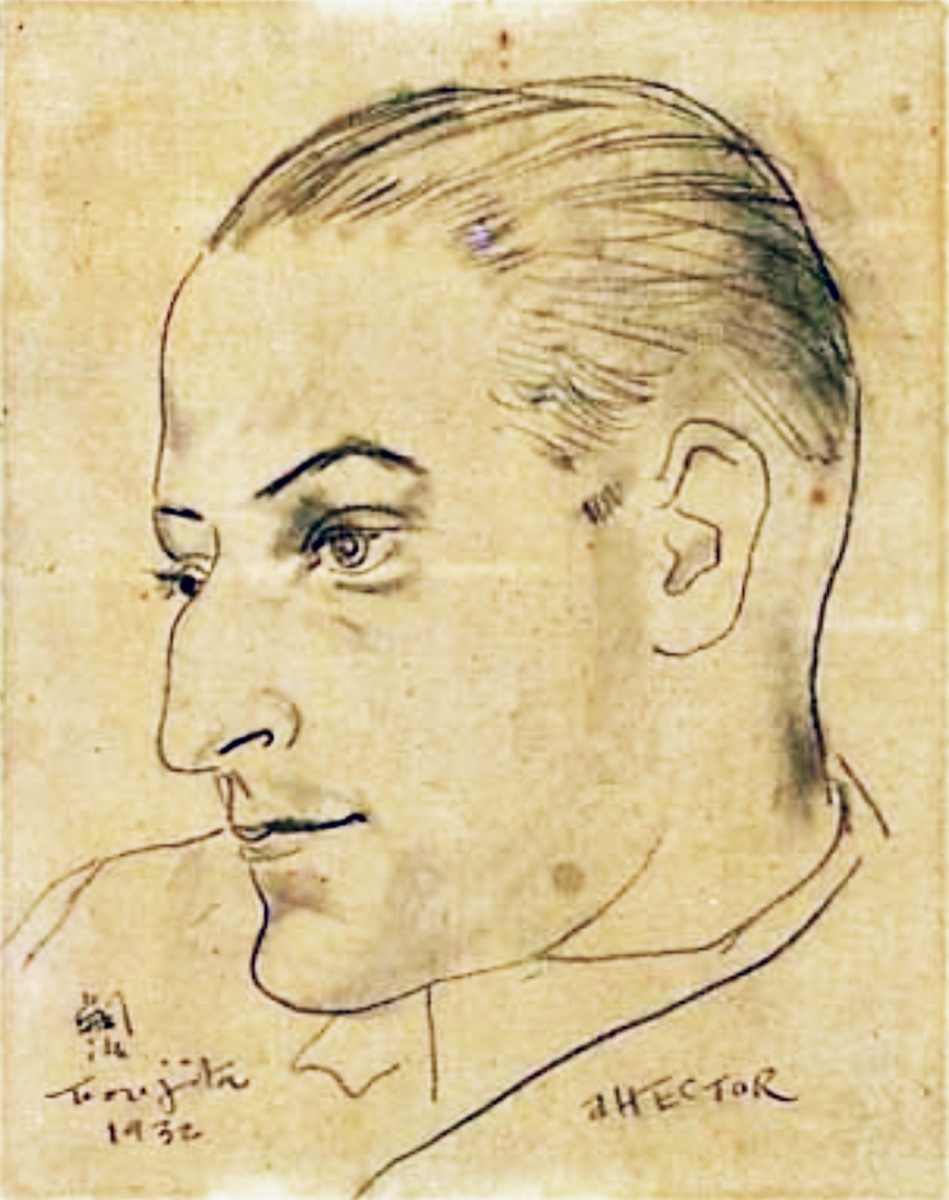

Quizás, como paliativo a la carencia señalada, haya llegado hasta nosotros algún retrato que, de ganapán, como en otros lugares de su itinerario, hiciera a un adinerado sujeto local. Este el caso del dibujo a lápiz donde representara el rostro de un joven Héctor de Ayala (1905-1995), quien se convertiría con el tiempo en un coleccionista de arte y diplomático reconocido.[36]

Debemos añadir al respecto algunas fotos que Foujita tomara con su cámara Zeiss Co durante sus paseos, reproducidas en Social,.[37] Ellas anuncian a un fotógrafo con capacidad de observación, dominio del medio y sensibilidad artística, pero no sabemos si son vestigios de una improbable parcela de su arte, hasta ahora desconocida o, lo que es casi seguro, muestras del comportamiento de un curioso turista bien entrenado visualmente. De todos modos, las miles de fotografías que Foujita hiciera a lo largo de su vida han comenzado a ser de interés del fagocitante sistema del arte en fecha reciente.[38]

Nos quedan asimismo las noticias, artículos de prensa y registros fotográficos de los que fuera objeto. Entre los últimos, el retrato que le hiciera el español Gonzalo Lobo (Van Dyck, 1893- ?) en su estudio fotográfico de El Encanto, la más famosa de las tiendas de La Habana, o el de la autoría de otro insigne fotógrafo de estudio, Rembrandt (el húngaro de origen Aladar Hajdú, 1889-1957). Este, además, retrató a Madeleine para la crónica social habanera.[39]

Junto a todo lo indicado, se asoman varias caricaturas que la apariencia y categoría de Foujita inspiraron en artistas del patio, de Enrique Caravia (1905-1992) a Armando Maribona (1895-1964). El último, el más constante de sus improvisados cicerones.[40]

Afortunadamente, sobre las páginas del Diario de la Marina se preservan, quizás como el broche de oro que cierra este listado, aquellas cuatro viñetas con que el pintor y caricaturista Eduardo Abela (1889-1965) lo convirtiera en un actor del universo político del Bobo.

Paseos y fotografías de Foujita. Página de José Antonio Fernández de Castro. “Foujita diferente”. Social, La Habana, vol. XVII, n° 12, diciembre 1932, p. 47.

El Bobo de Abela

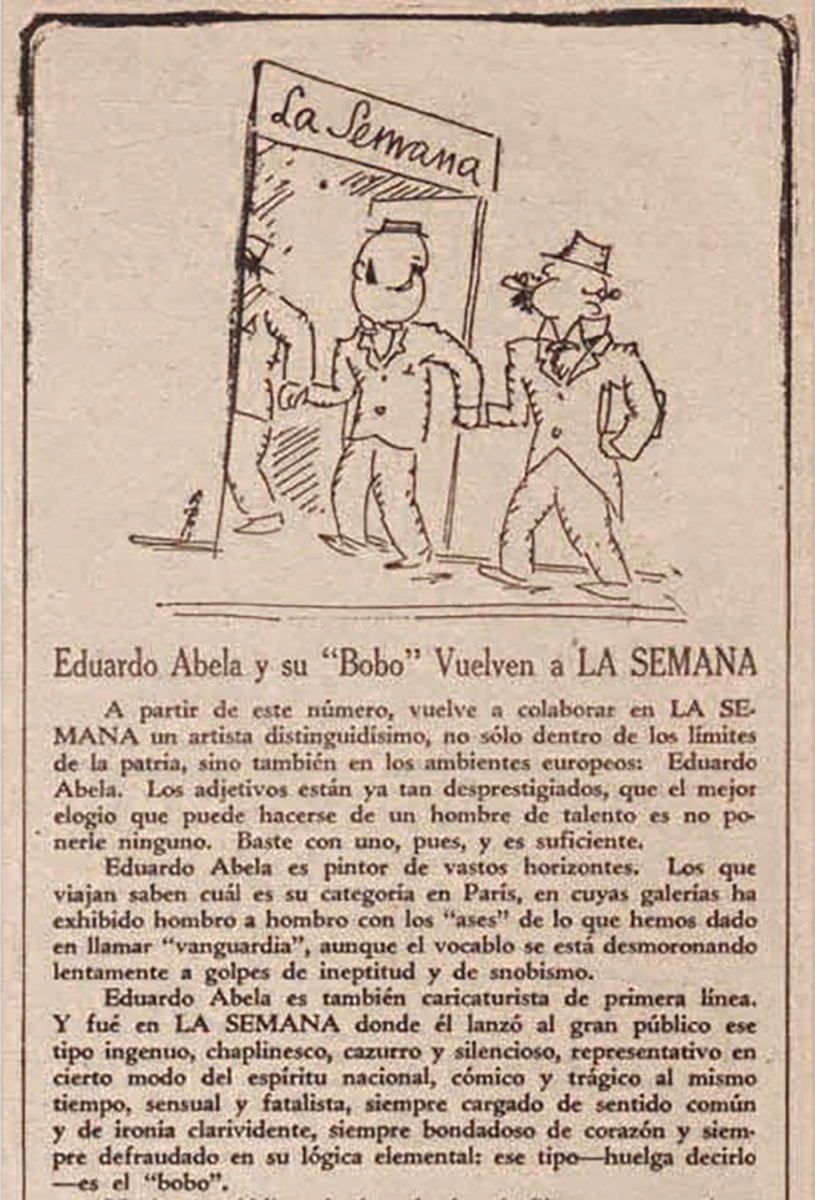

En la historia de la caricatura cubana, El Bobo de Abela parece perdurar como el más famoso personaje de invención en el género, pese a la sana competencia que le pudieron entablar otros posteriores a su existencia.[41]

El artista lo empezó a representar en 1926, en sus viñetas para la revista La Semana, en situaciones humorísticas de connotación sexual. Luego, durante su larga estancia en Francia a partir de junio de 1927, Abela siguió enviando colaboraciones a esta publicación desde París, de manera más o menos regular, en las cuales la política alcanzó progresivamente el comportamiento del Bobo.[42]

Poco después del regreso de Abela a Cuba, el 30 de noviembre de 1929, el Bobo volvió a tener una presencia sistemática en la prensa de la Isla. El 1° de enero de 1930 Abela inició la que sería una nueva y fecunda etapa de colaboración como caricaturista en el Diario de la Marina.[43]

Muy pronto, el 29 de enero, en una viñeta suya para este medio, El Bobo apareció versionado como niño y, ya como un adulto, en otra publicada el 11 de febrero siguiente.[44] En lo sucesivo, este se hizo una figura cada vez más frecuente en los dibujos satíricos de Abela para el Diario, hasta convertirse rápidamente en el protagonista de ellos: un proceso en el que ganó tanto peso discursivo político como ascendencia pública.

De seguidas, en junio de ese mismo año de 1930, el Bobo, sin abandonar los predios del Diario, volvió a circular con regularidad en La Semana. La revista lo recibió entusiásticamente y hasta con verbo exagerado cuando dijo:

Muchos periódicos lo han hecho desfilar por sus columnas: pero el “bobo” fue creado por Abela para La Semana. El “bobo”, pues, pertenece a La Semana por derecho de nacimiento y de ciudadanía. Aquí es donde el “bobo” se siente contento. Aquí es donde el “bobo” vive su verdadera existencia, que nadie puede mixtificar. Ya está entre nosotros otra vez, como el hijo pródigo que retorna al hogar después de mil andanzas. Y es Eduardo Abela, su padre, quien lo ha traído de la mano.[45]

Si bien en el Diario el Bobo se presentaba en una escena independiente, en La Semana su autor experimentó con diferentes formatos, incluyendo la variante de la historieta, que en el caso del Bobo aguarda un estudio particular dentro de la historiografía cubana del género.

Foujita. Retrato de un campesino cubano, Ingenio Santa Amalia, Coliseo, Matanzas. Publicada en José Antonio Fernández de Castro. “Foujita diferente”. Social, La Habana, vol. XVII, n° 12, diciembre 1932.

Ya para diciembre de 1930, El Bobo se había hecho en Cuba un personaje tan popular como su autor una suerte de celebridad artística. Lo atestigua, adicionalmente a todas las muestras de admiración y apoyo que uno y otro recibían, noticiadas en la prensa del período, un hecho singular de la historia cultural del país hasta entonces.

Reproducciones de la figura del Bobo en “porta-libros, dijes, pasadores, cojines, tarjetas postales, almanaques, abanicos, menús, ceniceros” fueron puestas en venta, en el curso del mes referido, en El Encanto. Este repertorio de material pop —para usar un término al gusto de la mercadotecnia contemporánea— lo mandó a hacer Abela, quien encargó al reconocido establecimiento su distribución exclusiva.[46]

Todavía hubo más: en junio de 1931 se lanzó la venta de una escultura seriada del Bobo en broncina, de 12 pulgadas de alto, bajo distribución de R. Piñeiro del Villar.[47] Con ejemplos como esos, se proponía al Bobo como figura insertada en el ámbito de la vida doméstica del cubano.

Abela sostuvo la presencia del Bobo en el Diario hasta el 6 enero de 1931, cuando publicó la que sería la última caricatura de su personaje en dicho medio por alrededor de año y medio.[48] Desde el día 8 siguiente, arrancó con El Bobo su colaboración en el periódico vespertino Información —nacido en esa fecha—, que simultaneó con su trabajo para La Semana, en la cual se mantuvo hasta mediados del año citado.[49]

Terminado también su nexo laboral con Información en julio de 1932, en medio de una batida censora gubernamental que estrangulaba a los medios de prensa, Abela regresó con El Bobo a las páginas del Diario de la Marina el 1° de agosto siguiente.[50]

Foujita. Héctor de Ayala, La Habana, 1932, lápiz, 25.5 x 20 cm. (10 x 7.9 in.).

Pocos meses antes, en marzo de ese mismo año, había tenido programada en el Lyceum habanero una exposición de sus caricaturas. Hasta fue anunciado en la prensa el acto inaugural el mismo día en que se iba a efectuar —el 5 de ese mes, para ser precisos—, pero, “por motivos ajenos al expositor y al Lyceum”, según escueta nota posterior del periodista Enrique Fontanills (1871-1932), la muestra fue suspendida.[51] Aunque las razones de ello no fueran aclaradas públicamente en el momento, no cabe duda de que la larga mano de la censura oficial tocó este proyecto.

El activismo político de Abela como caricaturista acompañó la última etapa del enfrentamiento popular contra Machado. El Bobo, quien en sus dibujos se convirtió inclusive en uno de los hombres comunes que, desde la calle, ejerció su inconformidad con el gobierno, llegó a alcanzar su nivel de politización más alto a partir de entonces. Por eso, cuando cayó la dictadura machadista en agosto de 1933, Abela decidió retirar a su personaje de la palestra pública.[52]

Un nuevo intento de exhibir caricaturas del Bobo en el Lyceum, en muestra programada para inaugurarse el 19 de septiembre de 1933, volvió a frustrarse por la crisis social y política del país que siguió a la caída de Machado.[53] La última viñeta del Bobo en el Diario salió publicada el 23 de septiembre, siendo sustituido su autor en la sección de caricatura del periódico por el pintor, dibujante y profesor de origen español, radicado en Cuba, Mariano Miguel (1885-1954).[54]

Poco tiempo le duró a Abela esta decisión. El Bobo volvió a sus andanzas en la prensa nacional el 25 de noviembre de 1933. Reapareció en el periódico El País, desconcertado y crítico del convulso y desorientado rumbo del escenario político cubano que siguió al derrocamiento de Machado. Allí cumplió una extensa temporada que se extendió hasta el 4 de junio de 1934.[55]

Como ya hemos dicho en otra parte, Abela se despidió finalmente del Bobo con dos exposiciones sucesivas que presentó en La Habana: una, la dos veces postergada en el Lyceum; la otra, en la Asociación de Repórters.[56] De inmediato, se marchó a Italia con su esposa e hijo, el 11 del último mes y año mencionados, a fin de iniciar su carrera en el servicio diplomático cubano como Cónsul en Milán.[57]

El éxito masivo que llegó a alcanzar El Bobo entre los diferentes estratos de la sociedad cubana del período ha sido explicado de diferentes maneras desde que los contemporáneos de este constataron su enorme arraigo popular.

Inauguración de la exposición de Foujita en el Lyceum, 9 de noviembre, 1932. Dominio público.

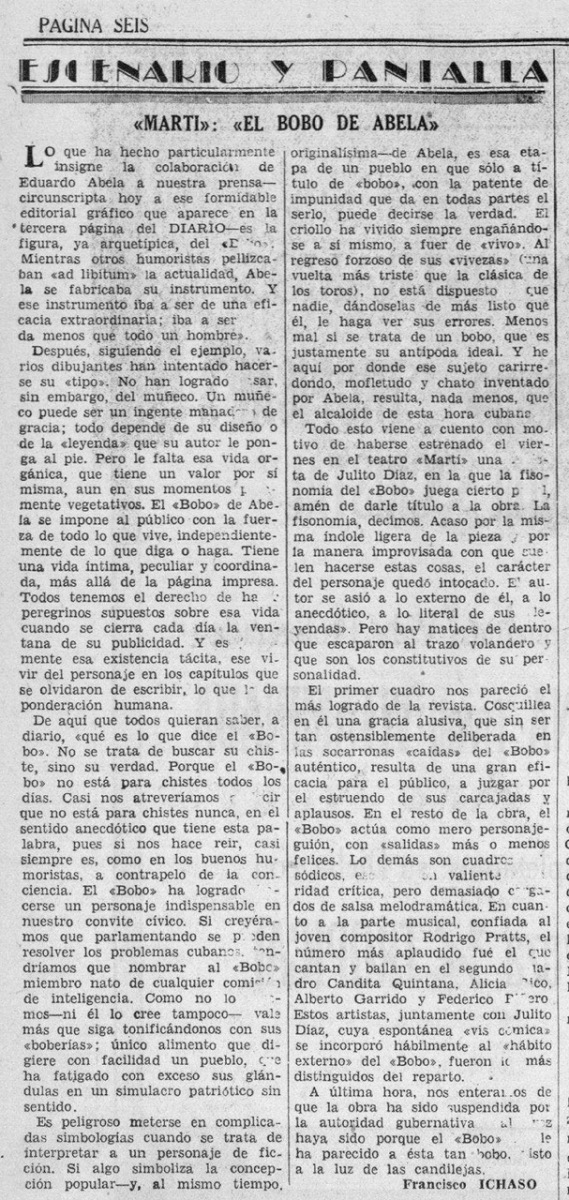

El viernes 21 de diciembre de 1932, aprovechando esa fama, subió a la escena del Teatro Martí una revista musical titulada “El Bobo de Abela”, con libreto de Julio (Julito) Díaz (1890-1958) y música de Rodrigo Prats (1909-1980), en la que actuaron, entre otros, algunos artistas cómicos que se constituyeron posteriormente en ídolos de la cultura actoral cubana: Candita Quintana (1912-1977), Alicia Rico (18966-1966), Alberto Garrido (1909-1963) y Federico Piñero (1903-1961), además del propio Díaz.[58]

Al parecer, la pieza no gustó a las autoridades censoras del gobierno machadista, pues velozmente la suspendieron de cartelera. De su breve paso por las tablas, Francisco Ichaso, (1901-1962), crítico de cine y teatro del Diario, nos legó una reseña que sobresale en particular por incluir una refinada reflexión respecto a los motivos de la notoriedad que el susodicho “muñeco” gozaba.

Dijo Ichaso (cito in extenso):

Lo que ha hecho particularmente insigne la colaboración de Eduardo Abela a nuestra prensa —circunscripta hoy a ese formidable editorial gráfico que aparece en la tercera página del Diario— es la figura, ya arquetípica, del “Bobo”. Mientras otros humoristas pellizcaban “ad libitum” la actualidad, Abela se fabricaba su instrumento. Y ese instrumento iba a ser de una eficacia extraordinaria, iba a ser “nada menos que todo un hombre”.

Después, siguiendo el ejemplo, varios dibujantes han intentado hacer su “tipo”. No han logrado pasar, sin embargo, del muñeco. Un muñeco puede ser un ingente manadero de gracia; todo depende de su diseño o de la leyenda que su autor le ponga al pie. Pero le falta esa vida orgánica, que tiene un valor por sí misma, aun en sus momentos puramente vegetativos. El “Bobo” de Abela se impone al público por la fuerza de todo lo que vive, independientemente de lo que diga o haga. Tiene una vida íntima, peculiar y coordinada, más allá de la página impresa. Todos tenemos el derecho de hacer peregrinos supuestos sobre esa vida cuando se cierra la ventana de su publicidad. Y es justamente esa existencia tácita, ese vivir del personaje en los capítulos que se olvidaron de escribir, lo que le da ponderación humana.[59]

No termina aquí el cúmulo de ideas referidas al Bobo, algunas arriesgadas, todas inteligentes, que Ichaso movilizara en ese texto, pero vale la pena abundar de alguna manera en las reproducidas.

“Un Foujita se ha quedado en La Habana”. Social, La Habana, vol. XVII, n° 12, diciembre 1932, p. 12.

Abela no le construyó una biografía al Bobo. Incluso, en ese ejercicio de hacerlo día a día según la demanda de los acontecimientos, alguna vez le asignó a este un dato biográfico que después desechó o dejó en el olvido porque no se constituyó para él en un recurso de interés que alimentara la actuación del personaje.

Como ejemplos de ello pueden citarse la paternidad de dos hijos, que se asomó en alguna caricatura aislada, o el noviazgo furtivo, prácticamente imposible de recordar, que el Bobo tuvo en un momento de impúdico exhibicionismo de su intimidad.[60] Lo que sí hizo Abela fue construirle una sustanciosa personalidad y un cúmulo de vivencias diarias.

Sin ocupación aparente ni historia personal conocida, la vida pública del Bobo discurrió entre personajes variados —un amplio inventario de ellos, pudiera afirmarse, de los cuales algunos carecieron de suficiente individualización—, pero todos siempre disponibles para el destaque de los rasgos particulares del primero.

Es cierto que, entre tantos personajes, sobresalieron dos que acompañaron al Bobo durante la mayor parte del tiempo: el Profesor (su amigo más cercano) y el Ahijado (el hijo del amigo). Los vínculos entre los tres, desde el punto de vista biográfico, levantaron entre el público de la época una sospecha que, al parecer, Abela no se encargó de comentar sino muchos años más tarde, pero solo para añadirle a esta más picante: ¿era o no realmente el denominado Ahijado un hijo clandestino del Bobo?[61]

Así lo sugería el extremo parecido existente entre ambos, algo que dos periodistas y escritores republicanos resolvieron de distinto modo: Enrique Gay-Calbó (1889-1977), echándole la culpa del cambio de paternidad al linotipista, responsable según él de haberse equivocado al asignársela inicialmente al Profesor en lugar del Bobo,[62] y Fernando G. Campoamor (1914-2001) aduciendo con malicia que ello había puesto “una pinta de adulterio en el árbol de la familia”.[63] El talante ensimismado, distraído, del Profesor facilitaba por su parte cualquier especulación al respecto.

La personalidad del Bobo recibió numerosos adjetivos por parte de sus contemporáneos en los intentos hechos por definirla, lo que demostraba la complejidad de matices de esta pese a su aparente simplicidad. La lista es larga e incluye, entre otros, los de amable, irónico, ingenuo, avispado, socarrón, mordaz, simpático, cómico, inteligente, sutil, satírico, parsimonioso, parco, carismático y otros más.

Eduardo Abela. Diario de la Marina, año XCVIII, n° 1, La Habana, miércoles, 1° de enero, 1930, p. 1.

Ello, junto a la sucesión regular de situaciones en que el personaje actuaba —ya como un participante directo, o ya invocando otras externas, pero siempre como agudo comentarista de unas y otras—, le dieron al mismo una particular consistencia vital.

Aunque lo denominara más de una vez un personaje abstracto, esto es, en su caso, no identificable con alguno real conocido, la personalidad que Abela le construyó al Bobo funcionó de modo muy eficiente en su despliegue en el tiempo. Esta podía incluso estimular el ejercicio de la imaginación del destinatario de los dibujos en lo tocante a la posible vida que el susodicho tenía “más allá de la página impresa”.

Es decir: ante la vista del público y contando con su complicidad, Abela transformó al Bobo, de alguna manera, de personaje en persona, como dejara correr Ichaso en sus palabras transcritas y afirmaran después otros críticos sin darle al último su merecido crédito.

Para individualizar a su “muñeco” hasta otorgarle la categoría de sujeto vivo, Abela aplicó un particular conjunto de innovaciones en el dibujo y sofisticadas estrategias de comunicación, tanto gráficas como verbales. Atento, además, a los requerimientos de conexión con los hechos de la actualidad, imprescindibles al ejercicio del humor político en la caricatura, hizo uso de los distintos discursos atinentes a las prácticas sociales de su época que le permitieran nutrir el comportamiento del Bobo: el del arte fue uno de ellos.

Foujita, Abela y el Bobo

En la tarde del mismo día de la llegada de Foujita a La Habana, Abela fue a su encuentro al Hotel Plaza, donde el primero y Madeleine se alojaron. Allí también concurrió Armando Maribona.

Los dos cubanos, si habían sido o no suficientemente amigos del visitante cuando residieron en Francia, por lo menos se habían tropezado con él más de una vez en el espacio público de los establecimientos de sociabilidad —los cafés, los restaurantes, las galerías— de aquella pequeñísima pero muy poblada “república de artistas” que era Montparnasse en el París de los años veinte. Desde allí, Maribona hasta hizo alguna vez de la obra del japonés materia de su trabajo crítico para la prensa de la Isla.[64]

Antes de dejarlos descansar lo suficiente al término de tan largo viaje, y junto a algún otro anfitrión improvisado, Abela y Maribona llevaron a los forasteros a visitar el Lyceum, sin duda la primera institución artística del país que por entonces había que mostrar a un moderno.

“Eduardo Abela y su Bobo vuelven a La Semana”. La Semana, semanario satírico, La Habana, n° 237, 18 de junio, 1930, p 14, detalle.

Casualmente, esa tarde, se inauguraba allí una exposición de artistas cubanos que incluía una obra por cada expositor: entre ellos, el propio Abela. Foujita fue agasajado por la directiva del establecimiento y el público presente en el evento.

Maribona dejó constancia de los hechos principales de ese primer día de estancia de Foujita en La Habana en una entrevista salpicada de comentarios incidentales que fuera publicada al día siguiente —29 de octubre— en el Diario de la Marina.

Entre otras declaraciones del artista, en ella parafraseó lo que este dijera refiriéndose a los objetivos de su visita:

Desea ver lo más pintoresco de Cuba, en paisaje, en tipos y costumbres, para hacer apuntes. Viene maravillado de Bolivia y del Perú. La Argentina y Brasil, naturalmente, le asombraron por su riqueza, por su progreso, por lo grande que es todo. Pero su alma de artista vibró ante las maravillas incaicas y está ansioso de conocer las de los mayas y los aztecas.[65]

Foujita en La Habana

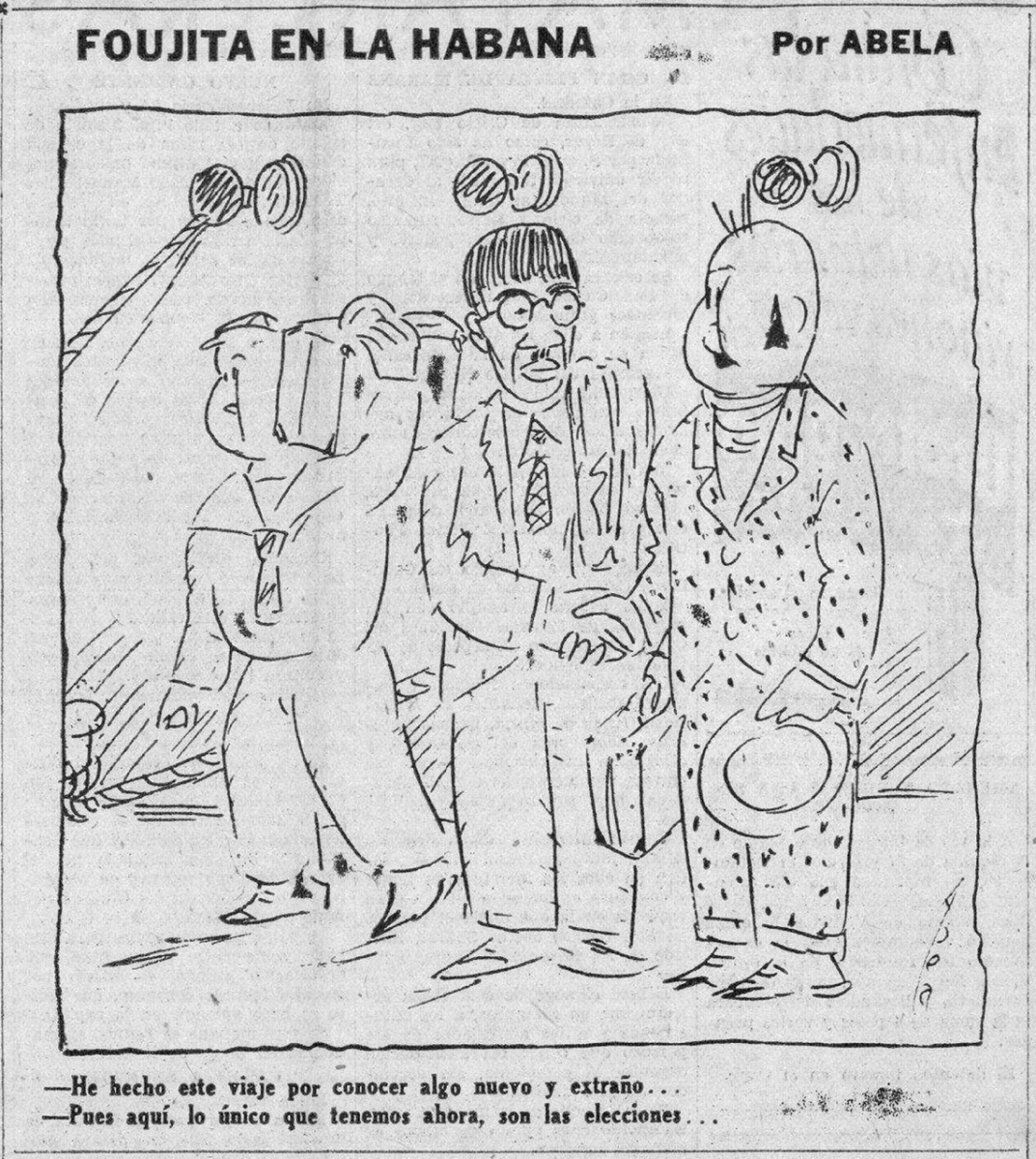

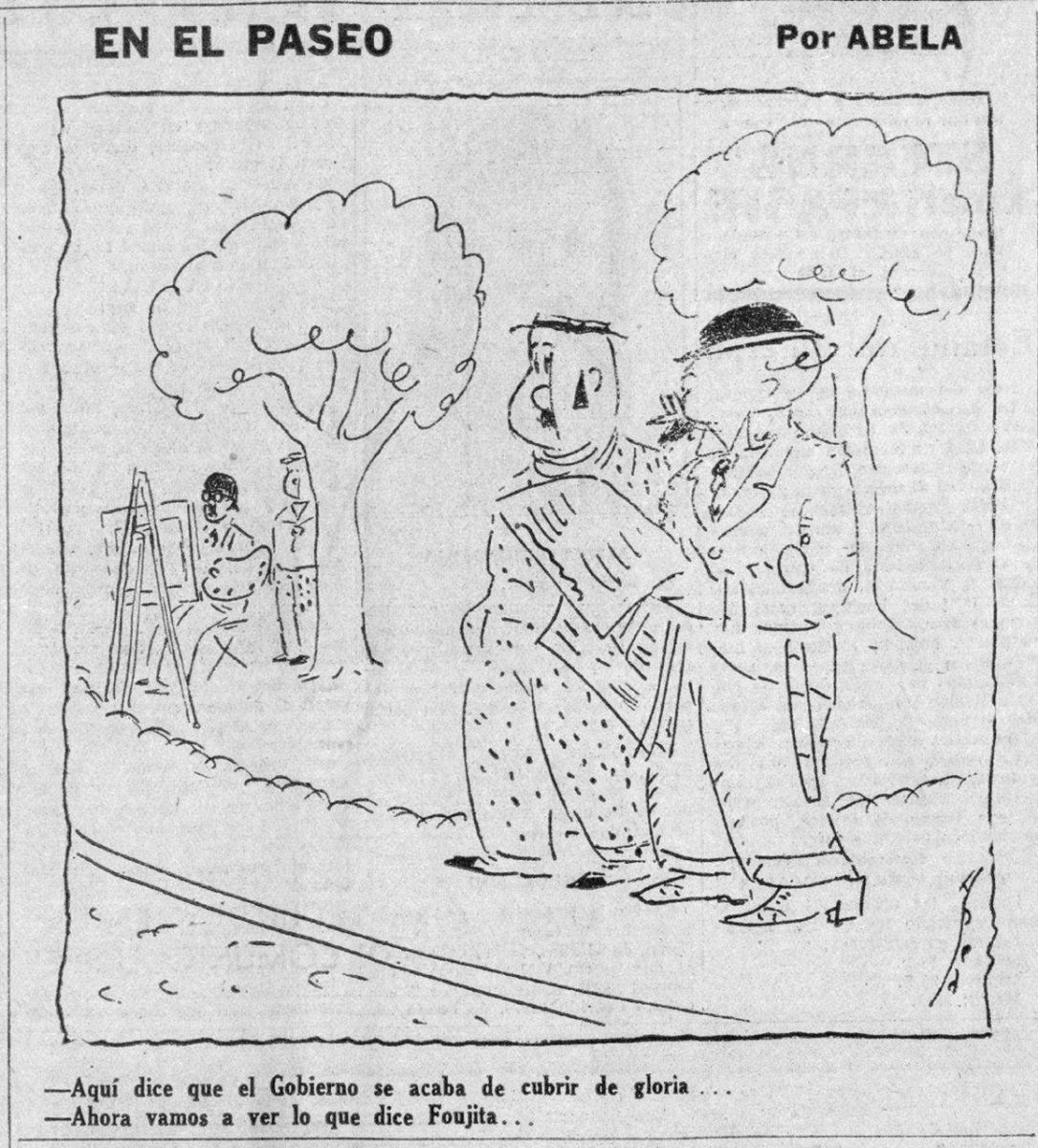

El mismo día 29, Abela publicó en el Diario la primera caricatura que le dedicara a Foujita bajo el título “Foujita en La Habana”. En la misma se reúnen el Ahijado, El Bobo y Foujita en el desembarco del último, y este expresa algo similar a lo que anotara Maribona en la entrevista mentada y luego recogiera Abela en otro dibujo posterior.

Dice Foujita: “He hecho este viaje por conocer algo nuevo y extraño…”, a lo que El Bobo responde, aludiendo a un hecho político del momento en el país: “Pues aquí, lo único que tenemos ahora, son las elecciones…”[66]

El Bobo hace con ello referencia a las elecciones a celebrarse tres días más tarde, el 1° de noviembre, para elegir autoridades municipales y provinciales y renovar alrededor de la mitad de los 69 escaños de la Cámara de Representantes del Congreso de la República.

“El Bobo”. El Encanto. Diario de la Marina, año XCVIII, n° 342, La Habana, martes, 30 de diciembre, 1930, p. 12.

Estas podían parecer algo extraño en un país donde el presidente Gerardo Machado (1871-1939), quien asumió ese cargo por cuatro años en 1925, obtenido gracias a la votación popular, había logrado implementar en 1928 una reforma constitucional que le permitió ser reelecto a finales del mismo, en unos comicios en que no tuvo candidato que pudiera legalmente oponérsele, para un nuevo período presidencial de seis a transcurrir de 1929 a 1935. De ese modo, como resultado de la manipulación del sistema de poderes de la República, su gobierno de origen democrático se había transformado, de hecho, en una dictadura “institucionalizada”.[67]

En la caricatura de Abela, una superficie lisa al fondo de los personajes, interrumpida con cornamusas y algún fragmento de soga, indica que lo representado es un lado del barco que está atracado en el muelle. Mientras El Bobo y Foujita se dan la mano sobre el último, el Ahijado carga una maleta pequeña.

Los cuerpos de los personajes están bordeados con líneas largas curvas y rectas interrumpidas a tramos. Algunas líneas cortas en diagonal en el fondo, encima del área inferior del barco, y otras, pequeñísimas y pocas, que en el traje de Foujita atraviesan aquellas líneas largas mencionadas, contribuyen a darle volumen a la representación. El Bobo exhibe el traje moteado que ya por ese tiempo le era característico. Es en el rostro de Foujita donde se hace el mayor énfasis descriptivo, en procura de su más rápida identificación, pero sin perderse con ello concisión de rasgos.

Abela empezó a hacer El Bobo en un momento en que ya había iniciado su búsqueda de una expresión más contemporánea en la pintura, hecho que puede ubicarse hacia 1924-1925, luego de su regreso de un viaje de estudio a España. Podría decirse que la caricatura le ofreció una más rápida posibilidad de avanzar en ese camino o, para decirlo mejor, lo hizo el dibujo en general, dentro del cual la caricatura fue para él una de sus prácticas más productivas.

Además de su labor como caricaturista para el Diario o La Semana, en la segunda mitad de los años veinte, Abela colaboró como dibujante ilustrador en la Revista de Avance desde la presentación al público de esta en marzo de 1927.

Luego de marcharse a París el mayo siguiente, solo dos meses después de ese hecho, Abela sostuvo todo lo que pudo su participación en la publicación. Sus dibujos para esta con protagonistas negros o campesinos preludiaron desde ese año el rumbo que habrían de adoptar sus pesquisas de pintor a partir de 1928.[68]

En su trazado, El Bobo fue un producto definitivo de la caricatura moderna en Cuba, a distancia de la deformación de los sujetos representados y la impronta realista en los ambientes que caracterizaron el desenvolvimiento histórico de ese género de producción plástica, tanto a escala internacional como en el país, hasta los comienzos del siglo XX.

Francisco Ichaso. “Martí, El Bobo de Abela”. Escenario y pantalla. Diario de la Marina, año C, n° 359, La Habana, domingo, 25 de diciembre, 1932, p. 6.

Con su línea suelta, simplicidad de construcción visual de los personajes y esquemáticos —o alusivos— escenarios, todo resuelto con un delineado que satisfacía bien su búsqueda de expresividad, Abela logró situar al Bobo en la avanzada de las exploraciones formales modernas de la caricatura de su tiempo.

Parece que quienes mejor se percataron de esto fueron los propios caricaturistas cubanos de generaciones posteriores que, desde su propia práctica, se sintieron estimulados a estudiar la caricatura internacional a fin de entender mejor el desarrollo del género y el aporte de sus compatriotas a este en el siglo XX.

Algo semejante solo lo había hecho antes en el país, y en otras circunstancias temporales, el crítico Bernardo G. Barros (1890-1922) en su libro La caricatura contemporánea, de 1917.[69]

El artista y humorista Santiago Armada, Chago (1937-1995), brindó respecto al Bobo de Abela la siguiente disquisición:

Yo considero que la figura de Abela es extraordinariamente importante no solamente para nuestro humorismo, sino también para el internacional. […] Me refiero, sobre todo, al aspecto formal; al hacer humorismo lo trató con calidades diferentes de las de su época.

[…]

Ya en 1926 tenía una línea completamente moderna, cosa que entonces nadie tenía.

Formalmente, la línea de Abela se parece, con independencia de las lógicas diferencias, a la de James Thurber. Los que trabajábamos en El Pitirre discutimos mucho acerca de esto. Unos pensaban que la línea de Thurber era anterior a la de Abela; otros, lo contrario. Luego cayó en mis manos, no sé cómo, un recorte de periódico que contenía un artículo publicado por The New York Times —3 de noviembre de 1961— a raíz de la muerte de Thurber. En ese artículo se dice, entre otras cosas, que este artista comenzó a escribir en 1927 en The New Yorker, y que traza su primer dibujo entre 1931-1932, es decir, cuando ya Abela estaba en posesión de su línea personal, cuando ya existía El Bobo. Hasta ese momento había hecho mi defensa de Abela en abstracto.[70]

Chago manifestó con esas palabras su toma de partido por Abela en la disputa cultural cubana en lo atinente a si fue este o Rafael Blanco (1885-1955) quien devino ser el primer caricaturista del país de línea definitivamente moderna.

Abela expone en el Lyceum. Diario de la Marina, año CII, n° 106, La Habana, jueves, 10 de mayo, 1934, Suplemento diario en rotograbado.

No obstante, lo más importante de ellas es su apuesta por colocar en un contexto internacional la línea de Abela como caricaturista y sus observaciones sobre el lugar de esta como representativa de la modernidad más avanzada.

El semanario The New Yorker, fundado en 1925, se erigió muy pronto en un laboratorio del humor gráfico internacional donde el género fue abordado desde distintas posturas y, de manera destacada, por las innovadoras. James Thurber (1894-1961), un escritor que llegó a la caricatura sin formación artística previa, fue quien introdujo una concepción dibujística y una línea definitiva —o mejor, radicalmente— modernas en las viñetas humorísticas de la revista.[71]

Aunque Thurber incluyó unos escuetos dibujos suyos en el número de la misma correspondiente al 22 de febrero de 1930, hoy existe consenso acerca de que su primera caricatura propiamente dicha fue divulgada en el fechado el 31 de enero de 1931.[72] Nacía así, para el humor visual dedicado a los adultos, una de las personalidades artísticas de mayor peso e influencia internacional durante el segundo cuarto del siglo XX.

De todos modos, para la elaboración de conclusiones más documentadas en lo que atañe al lugar ocupado por Abela con su Bobo en la emergencia de la caricatura moderna internacionalmente es preciso ampliar el espectro del estudio. Ello implica incluir, en un análisis comparativo, la labor de otros caricaturistas que, activos durante los años veinte y treinta, desarrollaron variantes de la línea moderna en el espacio cultural global relacionado con las premisas artísticas innovadoras impulsadas desde Occidente.

Además de la producción de aquellos vinculados a The New Yorker, habría que considerar en este estudio muy especialmente la de quienes formaron parte de las Condé Nast Publications, Inc.

Con un staff internacional de caricaturistas procedentes de Europa, Estados Unidos y América Latina, las publicaciones del referido conglomerado editorial con sede en Nueva York, tales como Vanity Fair y Vogue, se constituyeron desde los años veinte en significativos medios de difusión de variantes de la fotografía y la caricatura modernas.

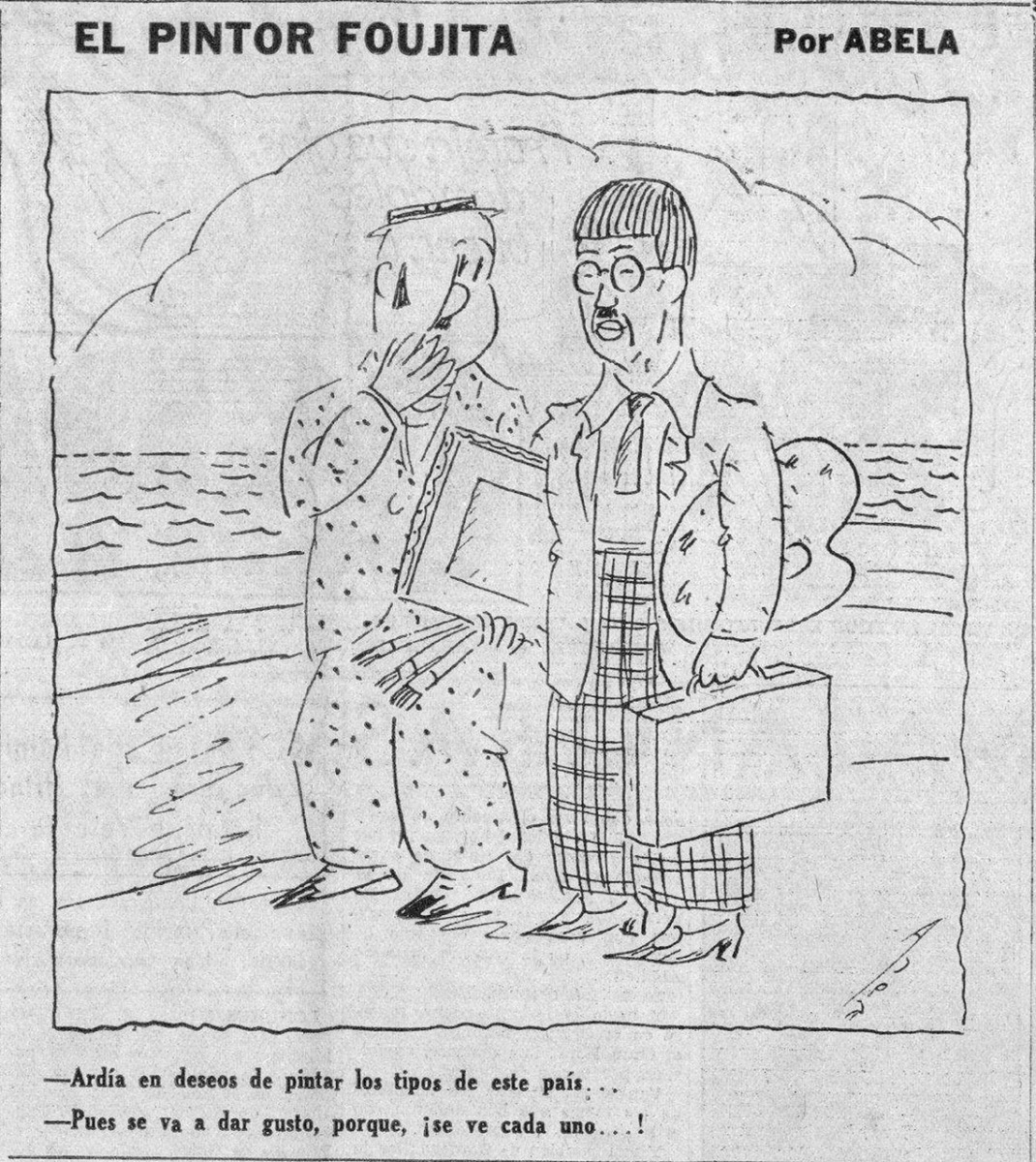

El pintor Foujita

Al día siguiente de la anterior, el 30 de octubre, Abela publicó la segunda de las cuatro caricaturas suyas mencionadas. En ella aparecen solos Foujita y el Bobo junto al muro del Malecón habanero.

A la afirmación de Foujita: “Ardía en deseos de pintar los tipos de este país…”, cuya apetencia refrendan los utensilios de pintor que carga, El Bobo le responde con una observación que, de acuerdo con su contenido textual y el gesto con que se acompaña en el dibujo, puede suponerse, encima de irónica, ubicada entre la vergüenza y la contrariedad: “Pues se va a dar gusto, porque, ¡se ve cada uno…!”[73]

Abela. “Foujita en La Habana”. Diario de la Marina, año C, n° 302, La Habana, sábado, 29 de octubre, 1932, p. 3.

A solo un día de celebración de las elecciones ya comentadas, no cabe duda de que El Bobo podía notar fácilmente que, en el ámbito de la política local, había “tremendos” tipos.

Hemos entrecomillado aquí el adjetivo “tremendos”, de significado muy versátil en el habla del cubano, para resaltar en este caso su empleo peyorativo como “horrible” o “detestable”, ambos entre las acepciones existentes de este y con un sentido similar a la frase de “¡se ve cada uno…!” utilizada por El Bobo.

En la caricatura señalada, además, Abela movilizó el concepto de tipo que, usado en la época en diferentes disciplinas del amplio campo de las humanidades, conservaba su presencia en una zona de la producción artística moderna.

En las disciplinas positivistas del siglo XIX, la tipología se desarrolló como un método de clasificación sistemática que buscaba identificar y organizar fenómenos sociales, culturales o naturales en categorías ideales o tipos, con base en sus características observables y recurrentes.

En ese contexto discursivo, el concepto de tipo refirió una construcción teórica orientada a resumir los rasgos comunes de una clase de sujetos, objetos, comportamientos o instituciones, con el fin de analizar comparativamente la realidad. Bajo estas premisas, el concepto de tipo aplicado a los actores de la vida social funcionó como una herramienta analítica disponible para describir, comparar y explicar regularidades empíricas detectadas según un criterio de clasificación específico.

Si bien la interpretación pictórica de los tipos comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, y se consolidó en la primera mitad del XIX como un componente de la moda romántica, su permanencia se debió a su lugar funcional en el realismo del siglo XIX, de influencia positivista, y las prolongaciones de este en el XX.

En ese devenir, en las producciones visuales los tipos se ramificaron en nacionales, regionales, étnicos, sociales y ocupacionales, entre otras variantes. Todavía entre las vanguardias de entreguerras del siglo XX la noción de tipo pugnaba por sobrevivir y renovarse en la práctica artística.

No fueron los tipos un tema particular de interés de Foujita en la línea principal de la obra que produjo en París desde su arribo a la ciudad, aunque incursionara alguna que otra vez en ese género pictórico. No obstante, estos sí fueron sujetos de importancia —a veces hasta protagonistas— de aquellos libros que, en la tradición del “japonesismo”, ilustrara como encargos editoriales.

José Seoane Gallo. Eduardo Abela cerca del cerco. La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1986.

Sin dar una lista completa de ellos, pudieran anotarse Légendes japonaises (1923), Epigrammes japonaises (1925), La Troisième Jeunesse de Madame Prune (1926), Chansons des Geishas (1926) y L’Oiseau noir dans le soleil levant (1927).[74]

Los tipos se convirtieron en motivación mayor para su trabajo en los viajes que emprendió a partir de su primera visita a Japón entre 1929-1930, tras dieciséis años de residencia en Francia, la cual terminó con su corto tránsito por Estados Unidos previo a su regreso a París.[75]

Semejante enfoque lo aplicó en el segundo viaje que hiciera a Estados Unidos a finales de 1930, ya mencionado, con el cual satisfizo la invitación que se le cursara para exponer individualmente en las Reinhardt Galleries de Nueva York.[76]

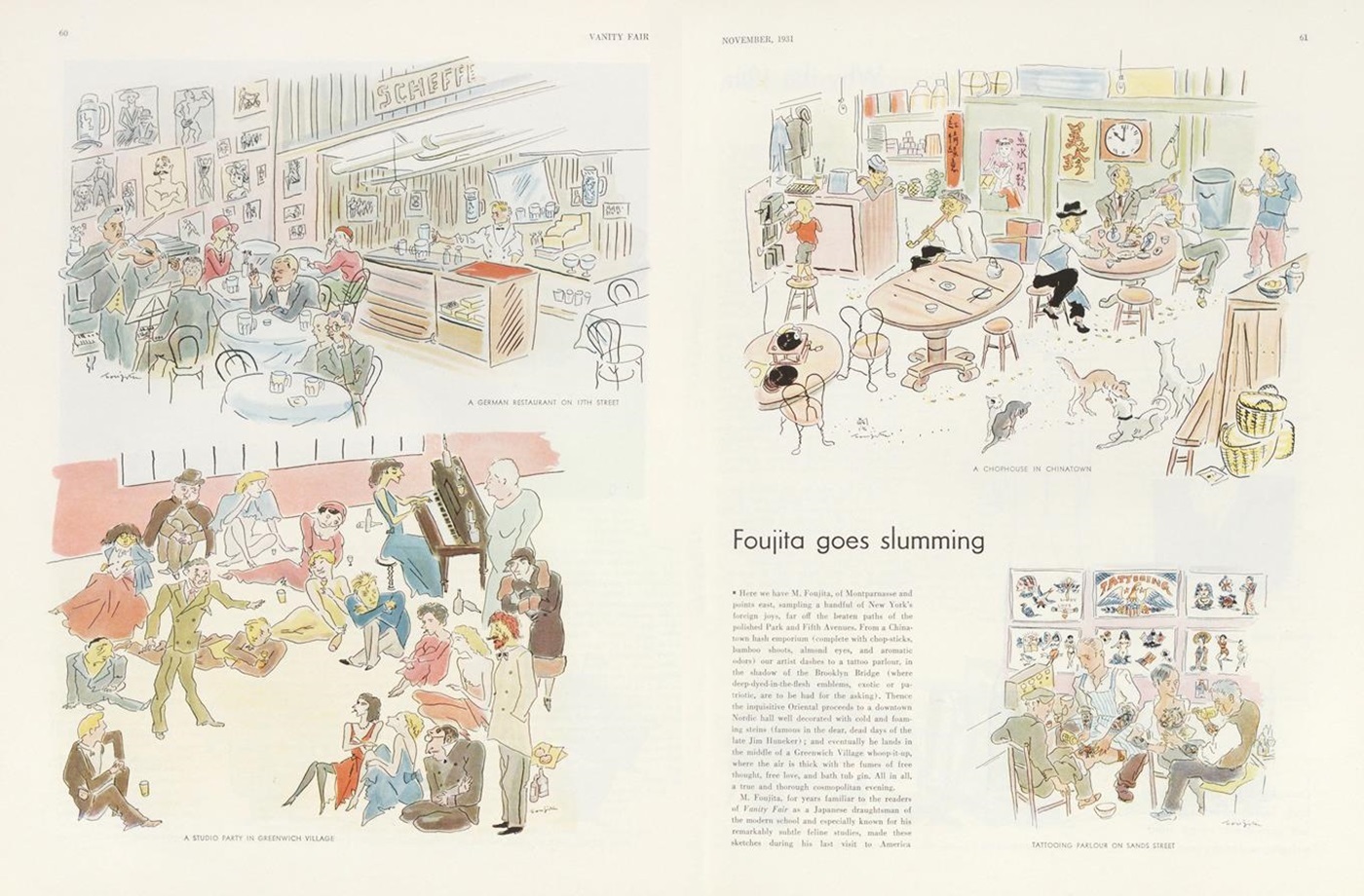

Durante su estancia en esta metrópolis, Foujita recibió un encargo de colaboración para varios números de la revista Vanity Fair. Su serie de dibujos sobre la vida de los night-clubs neoyorquinos fue publicada en el número de la misma de febrero del último año citado, ilustrando el artículo de Julian Jérome “Floor-Show”.[77]

Otros dibujos suyos, representando a los habitantes de la gran urbe en una suerte de “vistazos” de lugares de esparcimiento característicos de la élite, se divulgaron en el número de mayo.[78] No fue hasta su edición de noviembre de 1931 —ya Foujita en los inicios de su viaje a América Latina— que Vanity Fair juntó las últimas escenas neoyorquinas que difundiera del artista, correspondientes en este caso a sitios considerados como barriobajeros.[79]

Tomados en su totalidad, los dibujos con que Foujita hizo su “retrato” de Nueva York para Vanity Fair proporcionan una visión múltiple y compleja de la ciudad y sus habitantes.

El artista construyó su itinerario particular por la diversa geografía social y cultural de la llamada “gran manzana” transitando entre el espectáculo jazzístico compuesto por músicos, bailarines y cantantes negros del Cotton Club de Harlem y una tienda de mascotas del Barrio Chino; yendo del club El Patio, un establecimiento chic, a una pelea de boxeo en el Madison Square Garden; del Hollywood Club a una fiesta de bohemios del Greenwich Village, o del detrás de bambalinas de la representación teatral de The New Yorkers en Broadway a un salón de tatuaje de la calle Sands.

Abela. “El pintor Foujita”. Diario de la Marina, año C, n° 303, La Habana, domingo, 30 de octubre, 1932, p. 3.

Al catálogo artístico de lugares y personajes neoyorquinos aludidos, Foujita añadió otros ejemplos de observación contextual de tipos en su paso posterior por América Latina.[80]

En general, él activó el recurso tipológico como forma de registro cultural y estilización artística, especialmente en contextos de alteridad donde su mirada, mediada por su experiencia de desplazamiento, se articulaba con una herencia visual que había hecho del tipo una forma de representación del otro.

En relación a Cuba, la motivación creativa que Foujita manifestara verbalmente a sus diferentes interlocutores coincidía con la de aquellos artistas del país que, por esa época, andaban enfrascados en la interpretación de escenas y tipos afrocubanos locales antes poco o nada atendidos en la práctica artística cubana. Ya Jaime Valls (1883-1955) y José Hernández Cárdenas (1904-1957) habían exhibido sus producciones dedicadas a ello en el segundo lustro de los años veinte, para nombrar dos resonantes ejemplos.[81]

Las dos acepciones comentadas de tipo, según la situación comunicacional en que la palabra se inserta en el diálogo de la caricatura de que hablamos, formaba parte del acervo lingüístico popular del cubano, que podía transitar entre una y otra de ellas con comodidad. Esto podía hacer fácilmente comprensible, para el público que seguía al Bobo, el modo en que Abela generó aquí humorismo a partir de las declaraciones de Foujita.

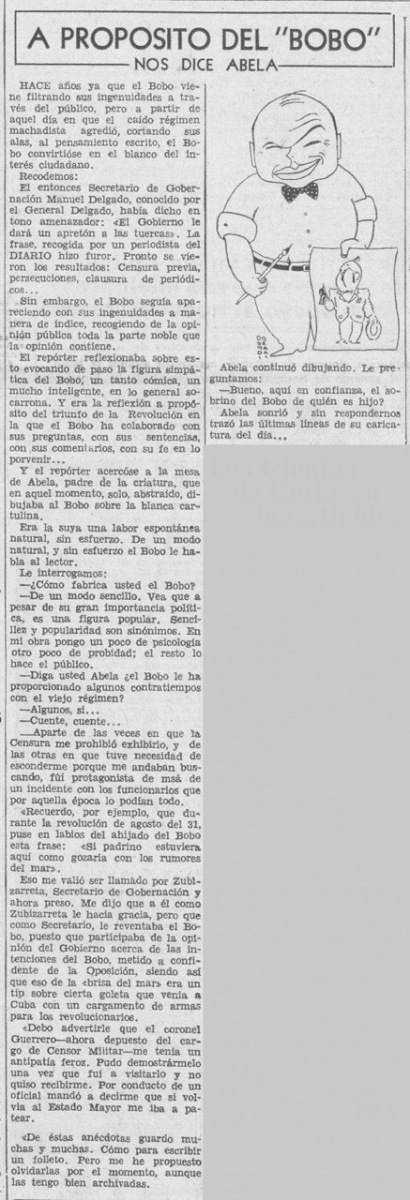

En el Paseo

No es hasta el 3 de noviembre que sale publicada otra caricatura del Bobo que incluye a Foujita, la cual forma parte de una hilera de estas dedicada directamente al tema de las elecciones. El sucedido que ella registra se desenvuelve en el escenario de un parque, presumiblemente el Parque Central según la fisonomía del mismo por esa fecha. Aparte de los dos personajes mencionados, también aparecen en la imagen aquellos otros más cercanos al Bobo: el Profesor y el Ahijado.[82]

“En el Paseo” es una de esas caricaturas del Bobo de difícil o nula comprensión para los espectadores-lectores de hoy —como muchas otras— por su ligazón con sucesos cuyas características no llegaron a alcanzar suficiente resonancia histórica para el colectivo nacional, quedando solo como materia de importancia para el conocimiento especializado.

El Profesor, periódico en mano —sin duda, un ejemplar de un medio afín al oficialismo, como lo podía ser el “Heraldo de Cuba”—, comenta a su posible interlocutor, El Bobo, ubicado al lado suyo, que en el impreso se dice que “el gobierno se acaba de cubrir de gloria…”.

Se refiere al presunto éxito de las elecciones, ya aludidas, que realizadas sin la participación de un sector significativo de la oposición fortalecieron al Partido Liberal de gobierno y sirvieron a Machado para darle a su presidencia una presunta “pátina” democrática.[83]

Foujita, sentado ante su caballete a distancia de los dos hablantes, se ocupa de su tarea pictórica en compañía del Ahijado, quien mira su quehacer parado a sus espaldas. El Bobo responde al Profesor sugiriendo consultar qué dice el japonés de ese aserto, con lo que coloca la posible legitimación del comentario del periódico en la opinión de un extranjero recién llegado a Cuba y ajeno a las peripecias de la política nacional.

Como puede verse, la caricatura se estructura visual y dialógicamente con base en el recurso dramatúrgico de la “tercera persona ausente”, pues la plática entre El Bobo y el Profesor ha introducido a Foujita, sin este estar enterado, en el asunto en discusión.

“Foujita goes slumming”. Vanity Fair, vol. 37, n° 3, November, 1931, p. 60-61.

Si, como hemos señalado en otra parte, un acierto mayor en la construcción del discurso de las caricaturas dedicadas al Bobo lo constituyen sus textos, ello se debe a que Abela tuvo una clara comprensión empírica de las herramientas, las estrategias y los procedimientos lingüísticos requeridos para producir humor. La teoría de los juegos de lenguaje de Ludwig Wittgenstein (1889-1951) resulta sumamente útil para enfocar el papel que los recursos lingüísticos desempeñan en sus viñetas.[84]

Aunque Wittgenstein no brindó una definición específica de juego de lenguaje, fiel a su idea de que no todos los conceptos requieren unos límites precisos, lo mostró en acción —en su funcionamiento— de modo que podemos, para proseguir con nuestro interés particular, decir que un juego de lenguaje es cualquier forma concreta de uso del lenguaje.

Subrayo el término “concreta” pues, en definitiva, todo el edificio teórico de Wittgenstein está orientado a demostrar que la actividad de hablar está siempre enmarcada en una actividad humana particular. Es decir, es pragmática y contextual, con reglas implícitas o explícitas que son producto de la práctica compartida del lenguaje, y con un significado que surge del manejo de las palabras. En esa actividad los hablantes utilizan distintos tipos y dinámicas de juegos de lenguaje que, en su movimiento, instituyen el significado.

En el ejemplo que analizamos, el bocadillo del Bobo cambia el juego de lenguaje iniciado por el Profesor y rompe la expectativa lingüística que este abre. Es decir, El Bobo realiza un cambio de registro del lenguaje e introduce un efecto límite absurdo y, en tanto tal, cómico.

El juego de lenguaje propio que crea El Bobo, que se desplaza del marco discursivo original de la conversación e introduce la burla al contenido (el texto del periódico) de referencia, se constituye en el diálogo como una ironía meta-discursiva. Llevando esta idea hasta sus últimas consecuencias, podríamos afirmar que ese juego funciona como parodia del debate político.

Se trata aquí de un juego de lenguaje metalingüístico caracterizado por que los dos hablantes dialogan sobre un mismo asunto desplegando ambos diferentes juegos lingüísticos que, en su interrelación, se constituyen como una reflexión en torno al propio lenguaje. Aunque Wittgenstein tampoco explicó literalmente el concepto de lenguaje metalingüístico, pues este solo es una formulación derivada o interpretativa de su pensamiento, parece aquí útil y válido entendido como un modo de nombrar un uso del lenguaje que tiene a este como su propio objeto.

El Bobo somete la frase hablada del Profesor, que parece ser una copia literal de la frase escrita en el periódico, a una operatoria crítica que la desmonta y desarma de un modo implícito. Así, Abela ratifica su práctica de un humor de construcción indirecta, que no apela a la risa inmediata ni al chiste evidente, cuyos mecanismos sutiles reclaman para captar la intención humorística del dibujo, entre otras cosas, la recepción conscientemente activa del espectador, su esfuerzo interpretativo.

Es posible afirmar que Abela fue el primero, entre los humoristas cubanos, que alcanzó un nivel magistral en la elaboración de las leyendas de las caricaturas, una demanda que fuera formulada por el crítico Bernardo G. Barros en el cierre de su libro dedicado al género, ya aludido, cuando escribió en 1916:

En Cuba los humoristas se han cuidado muy poco de este elemento importante. El humorismo no es filosófico. Es frívolo o es político. Y aunque prevalece esta última fase, no existe la leyenda sintética, la sátira vertical que logran condensar, muchas veces, en pocas palabras, algunos humoristas alemanes e italianos. En Cuba no existen esos grandes caricaturistas políticos. Torriente no lo es, ni por la leyenda ni por el dibujo. Massaguer, mucho menos. Y Valls tampoco. Son artistas que con frecuencia lo que hacen es ilustrar una pobre leyenda compuesta a la carrera, entre dos chistes de redacción. Pero, en este sentido, la evolución vendrá. El camino esencial ya se ha recorrido.[85]

En general, en cada viñeta del Bobo de Abela se nos presentan dos discursividades interrelacionadas en mayor o menor medida. Una es visual, en la que se representa un escenario, una situación o argumento y unos personajes actuantes. La otra, verbal, corresponde a los diálogos de aquellos u otros recursos del habla como interjecciones o palabras sueltas, entre otros. En ocasiones, una escueta palabra acompaña la situación visual, pero esto no es lo dominante en el cuerpo de trabajo de Abela.

Abela. “En el paseo”. Diario de la Marina, año C, n° 307, La Habana, jueves, 3 de noviembre, 1932, p. 3.

Los elementos de la escena y el lenguaje corporal de los personajes del plano visual se conectan con los lacónicos juegos dialógicos de las leyendas para activar conjuntamente las posibles interpretaciones de las caricaturas.

En El Bobo, Abela resolvió estas interacciones exitosamente en la absoluta mayoría de los casos, pese a las exigencias de creatividad que implicó para él la producción de una viñeta diaria, cuando mínimo, durante años consecutivos. De todos modos, la palabra es en cada una de ellas, por lo regular, el detonante de la inflexión humorística del sentido.

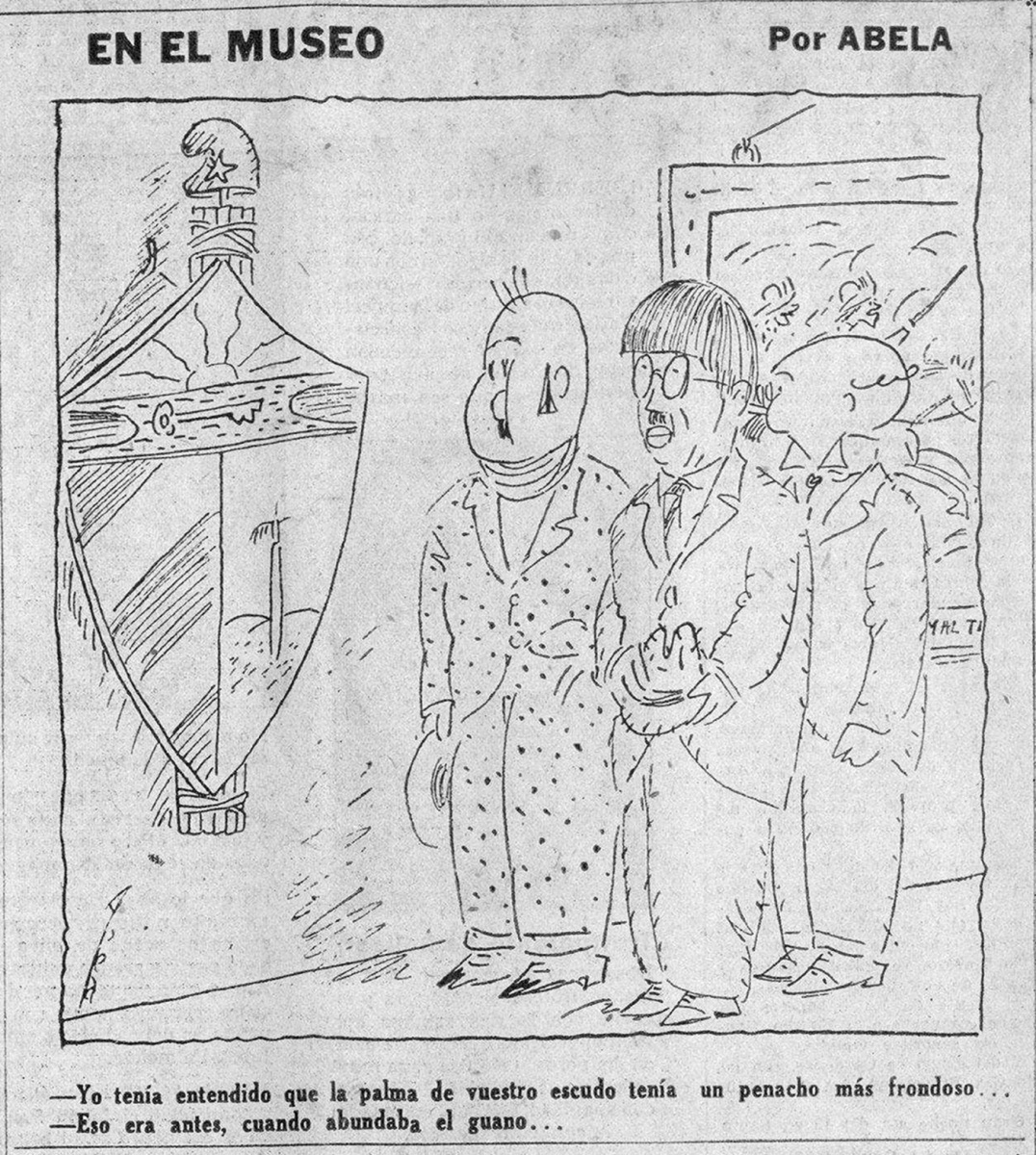

En el Museo

La cuarta y última caricatura en el Diario del Bobo con Foujita se publicó el domingo 6 de noviembre.[86] Aunque el último pasó dos semanas más en Cuba antes de emprender su viaje a México, otros temas y circunstancias llamaron la atención de Abela durante esos días sin que por ello perdiera el contacto físico con el visitante. Incluso, estuvo en la inauguración de la muestra de Foujita el 9 de ese mes.

La caricatura de referencia tiene como escenario el Museo Nacional de la época, que mezclaba historia, arte y ciencias naturales del país y “el mundo” representados con objetos de colecciones formadas o localizadas en Cuba, como la perteneciente al propio museo.

El Bobo y Foujita protagonizan la escena mientras que, ubicado detrás de ellos, el Profesor se mantiene distraído y ajeno al diálogo que los primeros sostienen. El leitmotiv de la viñeta es la representación del penacho de la palma real en el escudo nacional, artefacto expositivo donde se concentra la atención de los hablantes.

Ante la delgadez del susodicho penacho o penca (hoja) de guano de la palma, Foujita manifiesta su asombro, pues dice que tenía entendido que era más frondoso. Aquello que El Bobo responde, aunque puede ser entendido literalmente como carencia de ese elemento (el guano), parece mejor aludir a otra acepción del término generalizada en Cuba en la época: la de dinero. “Eso era antes —afirma—, cuando abundaba el guano…”.

Este desplazamiento de uno de los significados de una palabra a otro es un recurso muy utilizado por Abela en sus caricaturas del Bobo, según ya lo vimos aplicado en “El pintor Foujita”. Cabe anotar que la palabra guano, de origen taíno (es decir, correspondiente al lenguaje de uno de los grupos indígenas originarios de las Antillas), es todavía hoy un vocablo corriente en las Antillas Mayores de habla hispana en la primera definición indicada arriba. En cambio, su acepción de dinero, que tuvo alguna presencia en Puerto Rico y un empleo generalizado en el habla coloquial de Cuba, casi ha desaparecido en la primera de estas islas, mientras que en la segunda perdura, mayoritariamente, entre personas de edad avanzada.

El uso frecuente de modismos o expresiones locales, así como de cubanismos, en las caricaturas del Bobo, indican que Abela dirigía conscientemente su discurso humorístico a la comunidad nacional de la época. Esta intención se amplificaba con la elaboración de un discurso que, imbricado en un aquí y un ahora, se alimentaba, como ya hemos dicho, de los sucesos políticos que marcaban el momento de la vida del país.

Esto es, El Bobo de Abela, si bien se insertaba en la exploración de una modernidad visual en el género que era, de suyo, un objetivo de los caricaturistas más renovadores de la época a escala internacional, a su vez se dirigía a una comunidad de habla (o lingüística) particular: la cubana.[87]

Es cierto que una comunidad de habla puede tener formas, reglas y conceptos lingüísticos compartidos por todos los hablantes de la misma lengua —el español, en el caso de Cuba y el resto de Hispanoamérica—, los cuales permiten la comunicación entre los habitantes del espacio geográfico cultural de que se trate. No obstante, como todos sabemos hay diferencias, a veces significativas, en el uso de un mismo idioma según los países o incluso regiones que lo hablan, lo que se hace muy evidente en el ámbito de la vida cotidiana, donde se realizan las actividades y se desarrollan las experiencias del diario vivir de las personas en todos los órdenes, desde el afectivo hasta el social.

Por ello, la noción de comunidad de habla puede estrecharse más para aplicarla a aquellos usuarios de la lengua que, aparte de lo anterior, comparten reglas funcionales que obedecen a específicas reglas culturales correspondientes a un espacio de límites más recortados, como puede serlo el de la nación.

“A propósito del Bobo nos dice Abela”. Diario de la Marina, año CI, n° 228, La Habana, jueves, 24 de agosto, 1933, p. 3.

En cada país donde se habla una lengua que puede ser común a otros, además de un acento y un léxico abundante en particularismos se gesta un perfil psicológico del uso de esa lengua, modelado por su historia, cultura, instituciones, ideologías y relaciones sociales. Hablamos, en sentido amplio, de cómo se concibe y se experimenta emocional y socialmente la lengua.

Esta compleja elaboración lingüística, que reúne todos los aspectos señalados arriba, alcanza a todos los estratos sociales en mayor o menor grado. Con El Bobo, Abela demostró bien el carácter centrípeto de una comunidad de habla, que tiende a absorber a los diferentes individuos en la misma fábrica social —léase la nación cubana en su ejemplo— a fin de satisfacer las necesidades de comunicación de todos estos.

Sin duda, trabajar su discurso conscientemente orientado a una comunidad de habla particular, dentro de las circunstancias históricas del machadato y sus secuelas político-sociales, le abrió al artista las posibilidades de hacer el uso más productivo de lo que se ha definido como el lenguaje esópico, otro concepto con el que puede ser relacionado su corpus de caricaturas del Bobo.

Hablando al final de su vida sobre su estrategia en la construcción de los diálogos de estas, Abela comentó:

[…] decir, a la manera del Bobo, las cosas claramente, pero aparentemente sin claridad, para poderlas decir, era una manera de burlar, y por consiguiente, de mermar, la autoridad dictatorial establecida. Había que ver con qué satisfacción la gente leía todos los días, en las palabras y gestos del Bobo, lo que se suponía no debía ser leído… Era una manera de evadir la ley estando dentro de ella.[88]

No es casual que el concepto de lenguaje esópico —por Esopo (c. 620-564 a.n.e.), el fabulista griego— haya nacido en los predios de la literatura de la Rusia zarista de poco más de mediados del siglo XIX, en un contexto represivo de campante censura.[89] Tampoco, que la práctica de este tipo de lenguaje resurja dondequiera que estén limitados y sujetos a castigo los más elementales derechos de expresión abierta y tránsito, por la estructura de la sociedad, del pensamiento individual crítico.

Este es un tipo de lenguaje dependiente del contexto en que se produce: el emisor y el receptor del proceso de comunicación comparten un mismo marco cultural y político. Es este sustrato de conocimientos y experiencias comunes el que permite la existencia de un código compartido entre uno y otro como requerimiento para interpretar el mensaje “oculto” o cifrado en cualquier producto discursivo circulante, es decir, para descodificarlo.

De la literatura al periodismo, hasta llegar en la actualidad en ciertas circunstancias a las redes sociales, pero alcanzando inclusive a las artes visuales y otros modos de construcción discursiva, en el lenguaje esópico siempre se manifiesta una relación entre el autor y el consumidor de su producción que está mediada por la censura. O quizás deba decirlo de mejor modo: en que el autor despliega tácticas anticensura para comunicar contenidos inadmisibles para el censor confiando en la capacidad de lectura “entrelíneas” del lector-receptor.[90]

Abela hizo esto con El Bobo todo el tiempo, convirtiéndose en un maestro del disimulo, la alusión y la ambigüedad calculada, con apariencia de inocencia.

Repasemos la actuación del Bobo en las viñetas que hemos comentado anteriormente:

En “Foujita en La Habana”, llamó a las elecciones del 1° de noviembre de 1932 “algo nuevo y extraño” aunque sin decirlo, remitiéndose metafóricamente a lo expresado antes por su dialogante.

Sin mencionar la palabra, en “El pintor Foujita”, calificó como tipos, siguiendo la misma táctica que en la caricatura precedente, a actores innombrados de la vida nacional, como si estos fuesen personajes despreciables de una fábula.

Con “En el Paseo”, satirizó los dichos del gobierno difundidos en la prensa oficial sin que hubiese modo de probárselo.

Y, por último, criticó la situación económica del país cuando, “En el Museo”, echó mano de dos palabras homónimas y homógrafas para contar con el abrigo de una coartada verbal.

No eran de ningún modo excesivas esas tácticas de protección discursiva usadas por Abela, cuyo cuerpo estuvo bajo los hilos amenazantes de los que pendía, durante los años álgidos de la dictadura machadista, la porra represiva imposible de ser descargada físicamente sobre el Bobo.[91]

Por el contrario, el amplio catálogo de recursos retóricos que Abela movilizara, de la metáfora a la fábula, contribuyó a hacer de su humorismo una muestra de inteligencia comunicativa, un lugar donde lo serio y lo cómico coincidían y se confundían en una expresión al mismo tiempo sofisticada y popular.

Foujita. El mexicano barbudo, Mexico, 1933, acuarela, pincel y tinta sobre papel, 36.8 x 33 cm. (14½ x 13 pulgadas) À mon ami Fernandez de Castro (superior izquierdo). Paradero desconocido.

Epílogo

Estando todavía en México, Foujita dedicó uno de sus numerosos dibujos de campesinos del país a su amigo cubano José Antonio Fernández de Castro.

Fechado en 1933, antes de su autor partir hacia Estados Unidos, no sabemos cómo la obra llegó a manos de su destinatario ni cuándo empezó su recorrido entre jadeos por los vericuetos del mercado del arte, aunque probablemente haya sido mucho después de la muerte de este.[92]

Todavía esperamos que, algún día, el archivo cubano de Foujita, que pudo haber sido preservado por su quinta y última pareja, su viuda Kimino (1911-2009), hasta el momento en que muriera, salga finalmente a la luz.

Nunca más volvieron a encontrarse los caminos de Foujita y El Bobo. No sé si volvieron a cruzarse durante sus vidas los de Abela y el primero.

De 1941 data el único y último intento de Abela de resucitar a su personaje luego de despedirse de él en 1934. Un número del Semanario El Bobo. Humorismo. Actualidad. Amenidades, fechado el 31 de mayo de ese año, incluyó como sus ilustradores a Abela, David, Hercar (Hernández Cárdenas) y Zaldarriaga.[93]

La iniciativa se frustró de tal manera que ni el mismo Abela se refirió en lo sucesivo a ese capítulo extemporáneo de la vida de su “muñeco” gráfico.

Abela. “En el Museo”. Diario de la Marina, año C, n° 310, La Habana, domingo, 6 de noviembre, 1932, p. 3

El Bobo ya había muerto, más de uno repitió luego. Ninguno lo hizo como Ramón Vasconcelos (1890-1965), quien, tocado a veces por los demonios, disfrutaba convertir su brillante escritura periodística en el ejercicio de un ingrato bisturí.

En su artículo titulado “Evocación y resurrección imposible del Bobo”, Vasconcelos dirigió a Abela, su amigo, a lo largo de su escrito, su elegante y disimulada sorna.

Comentando la llegada en 1947, en el periódico Información, de un nuevo Bobo pintado por Rafael Fornés (1917-2005), dijo:

La caricatura de Abela se reducía al Bobo y sus dos deudos. Eran sus compañeros de ruta en la jornada entre el taller y la oficina consular. Con el nombramiento de Abela el Bobo quedó jubilado. El caricaturista tuvo que sentir cierta melancolía por la separación de su buen amigo para ocupar un cargo público. Esta inesperada aparición del hombre de la banderita —se refiere a la nueva caricatura de Fornés—, de la frutabomba, del campo enyerbado, tiene que parecerle un fraude. Quizás una profanación involuntaria. El Bobo tuvo su época. Está muerto y bien sepultado.[94]

A veces, hay muertes que no podemos catalogar como definitivas. Siempre hay vivos que ya están muertos antes de alcanzar la tumba y muertos que regresan a la vida por las razones más diversas.

No dudo que, entre los últimos, ande El Bobo de Abela. Quizás esté caminando, en el verano de julio, por el mismo borde del malecón habanero por el que paseara otrora.

Probablemente lleve, como tanto le gustaba, una banderita cubana alzada con una mano.

Notas:

[1] “Noticias del puerto”. Diario de la Marina, año C, n° 302, La Habana, sábado, 29 de octubre, 1932, p. 10.

Sobre la estancia de Foujita y Madeleine en La Habana, aparte de lo que ha sido divulgado en biografías generales del artista, existe alguna bibliografía específica. Pueden citarse, por orden de aparición, los siguientes artículos: Rolando Álvarez Estévez y Marta Guzmán Pascual. “Foujita, un pintor japonés en La Habana”. Opus Habana, Oficina del Historiador de la Ciudad, vol. VIII, n° 2, 2003, pp. 41-46. | Gerardo Muñoz. «Leonard Foujita: recuerdos de su estancia en Cuba”. Miami, 13 de julio, 2009, http://gerrypinturavisual.blogspot.com/2009/07/leonard-foujita-recuerdos-de-su.html

[2] Mucho se ha escrito sobre Foujita en los últimos años, pero sus mejores biografías parecen seguir siendo las siguientes: Sylvie et Dominique Buisson. Léonard-Tsuguharu Foujita. Vol. I. [Monographie et catalogue]. Paris: ACR Édition, 1987, Sylvie Buisson. Léonard-Tsuguharu Foujita. Vol. II. [Monographie et catalogue]. Paris: ACR Édition, 2001 y Phyllis Birnbaum. Glory in a Line. A Life of Foujita. The Artist Caught between East & West. New York: Faber and Faber, Inc., 2006.

[3] En la última década, han sido numerosas las muestras individuales de su obra, especialmente en su natal Japón, así como la inclusión de esta en colectivas. Pueden contarse, entre las individuales: Foujita. Peindre dans les années folles. Musée Maillol, Paris, 7 Mars – 15 Juillet, 2018; Foujita in the 1940s: Tributes. The University Art Museum, Tokyo University of the Arts, July 28 – August 15, 2018; Foujita: A Retrospective. Commemorating the 50th Anniversary of his Death. Tokyo Metropolitan Art Museum, July 31 – October 8, 2018; Léonard Foujita with His Private Works. Tokyo Fuji Art Museum, January 19 – March 24, 2019; Foujita: Explorations in color. Pola Museum of Art, April 17 – September 5, 2021; Line that Never End. Léonard Tsuguharu Foujita. “Chatham Maison” Art Research & Exchange Center. Hong Kong, December 7, 2023 – December 7, 2024, y Les 7 Passions de Foujita. Sompo Museum of Art, 12 Avril – 22 Juin, 2025.

[4] Guillermo Jiménez. “Foujita”. Social, vol, XI, n° 2, La Habana, febrero, 1926, p. 25; Eduardo Avilés Ramírez. “Foujita, el introductor del orientalismo. Figuras del Boul-Miche”. Social, vol. XI, n° 9, La Habana, septiembre 1926, pp. 52-53; Alejo Carpentier. “Mitología de Foujita”. Social, vol, XIV, n° 12, La Habana, diciembre, 1929, pp. 22-23, 63.

[5] Con motivo de una exposición suya en Nueva York, en las Reinhardt Galleries, en noviembre de 1930, la revista estadounidense The Art Digest identificó a Foujita como el pintor de las mujeres y los gatos, en lo que coincidían la mayor parte de los comentarios críticos sobre su trabajo por esos años y, además, atestigua el alto número de obras dedicados a unas y otros que se pueden localizar del autor correspondientes a la década de los veinte. Ver: Autor no identificado. “Foujita, Painter of Women and Cats, Here”. The Art Digest, vol. V, n° 4, New York, N.Y., 15th November, 1930, p. 11.

[6] André Warnod. “L’École de Paris”. L’Art d’à Présent. Comoedia, 19me Année, n° 4419, Mardi, Janvier 27, 1925, p. 1.

[7] Francis de Miomandre. “Foujita”. L’Art et les Artistes. Revue Mensuelle d’Art ancien, d’Art moderne, d’Art décoratif, XXVIe. année, n° 120, Paris, Octobre 1931, pp. 1-29.

[8] Sobre las técnicas usadas por Foujita hay información en varias publicaciones, pero pueden consultarse al respecto, principalmente, los dos tomos de Léonard-Tsuguharu Foujita, bajo la autoría de Sylvie Buisson (el primero con Dominique Buisson), mencionados en la nota n° 2, y el catálogo de la muestra Foujita. Peindre dans les années folles, de 2018, referido en la nota n° 3.

[9] Aunque poco estudiada su labor como diseñador en la bibliografía contemporánea, hay evidencias de que, además de diseñarse y coserse piezas de su indumentaria, Foujita incursionó en el diseño de textiles y mobiliario, así como de escenario y vestuario teatral.

Sobre su diseño de textiles para la temporada de primavera de 1929 puede consultarse: “What is ‘news’ in the season’s fashion world.” Style, American Fashion Company, New York, vol. XIV, n° 3, p. 3. Sobre su diseño en el teatro, hay un texto que abarca su contribución principal en ese ámbito: Annegret Bergmann. “Scenic Beauty: Framing Japanese and European Performing Arts in Landscapes. Scenery by Léonard Foujita”. Art Research Special Issue, Ritsumeikan University, vol.1, February 27, 2020, pp. 71-78.

[10] Con algunas imprecisiones de contenido, existe un estudio general del viaje por las Américas de Foujita de 1932-1934: Greg Robinson & Seth Jacobowitz. “Foujita descubre las Américas: el tour de un artista”, parte 1, https://discovernikkei.org/en/journal/2021/1/7/leonard-foujita-1/ y parte 2: https://discovernikkei.org/en/journal/2021/1/8/leonard-foujita-2/.

Además, hay un corpus en expansión de investigaciones realizadas dentro de América Latina sobre el paso de Foujita por los países de la región. Pueden consultarse acerca de Brasil, Argentina y Bolivia los siguientes textos: Aracy Amaral. “Foujita no Brasil: pesquisa em andamento”. Textos do Trópico do Capricórnio. Artigos e ensaios (1980-2005). Vol. I. Modernismo, arte moderna e o compromiso com o lugar. São Paulo, Editora 34 Ltda., 2006, pp. 63-73. | Paulina Iglesias. “Leonard Tsuguharu Foujita en Córdoba una visita singular”. CAIA. III Encuentro de Jóvenes Investigadores en Arte, 12-14 de octubre, 2016. Edit. por Ana Schwartzman, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CAIA, 2018, pp. 103-110. | Reynaldo J. González. “El artista Tsuguharu Foujita en Bolivia”, (I), https://www.ramonacultural.com/contenido-r/el-artista-tsuguharu-foujita-en-bolivia-i/ y (II), https://www.ramonacultural.com/contenido-r/el-artista-tsuguharu-foujita-en-bolivia-ii/

[11] ‘Embarca Foujita’. “Noticias del puerto”. Diario de la Marina, año C, n° 326, La Habana, martes, 22 de noviembre, 1932, p. 10.

[12] Sobre la estancia de Foujita en México puede consultarse: Victoria Soto Caba y Francisco García Oria. “Foujita en México. Un episodio de colaboración y mecenazgo, y un retrato de Modigliani”. Boletín de Arte, n° 34, Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga, 2013, pp. 297-317.

[13] Entre sus biógrafos, ha sido Phyllis Birnbaum quien mejor ha tratado estos asuntos. Ver: Phyllis Birnbaum. Id., pp. 135-170.

[14] Carta de Foujita a Youki desde Paris a la Ȋle de Port-Cros, 17 de septiembre, 1930. Cote YFOU 9 Lettres de Foujita adressées à Youki, Paris, New York (17 septembre 1930 – 23 janvier 1931) – Fonds Youki Foujita-Desnos – Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou.

La escritura de Foujita, con faltas ortográficas, puntuación irregular y no uso de mayúsculas, ha sido corregida para hacer legible la traducción nuestra. El texto original en francés reza como sigue:

[…] nous allons vivre plus simple j’ai vue Mme. Salmon ce matin plain de paignes de son provission a marché de Egar Quinet, mais pour toi je ne laisse pas faire ça ou prendra femme de mênage tout simplement | pour le moment il n’ya pas moyen de faire la vie comme que nous avons fait.

[…] je suis trop vieux comme tu dis toujours. je suis assez fatigues de la vie comme ça.

Mme. Salmon era la esposa de André Salmon (1881-1969), un poeta y crítico de arte muy influyente en los círculos de vanguardia de la Francia de la época.

[15] Una detallada historia de esta relación se localiza en: Katharine Conley. Robert Desnos, Surrealism, and the Marvelous in Everyday Life. Lincoln & London: University of Nebraska Press, 2003.