Cuando escribí el artículo “Miguel Coyula Aquino: testigo revolucionario” (Cineaste, verano de 2021), mi intención era celebrar los logros perdurables del cineasta independiente cubano y destacar las dificultades que ha enfrentado al producir su obra. Ese texto me expuso a la complejidad del panorama artístico cubano y cómo la censura autoritaria del Estado amenaza a cada individuo dentro de ese ecosistema.

Desde la publicación del artículo, una serie caótica de eventos me llevó a una investigación más profunda sobre lo que significa ser un cineasta independiente en la Cuba actual. En medio de la investigación, la artivista cubana Lia Villares me dijo “que para comprender completamente lo que está sucediendo, debía comenzar con los primeros años de la Revolución» y examinar dos eventos clave: “el caso P.M. y “el discurso de Fidel Castro en la Biblioteca Nacional”.

Por lo tanto, para contextualizar lo que ha estado ocurriendo en la Isla en los últimos años, y por qué estos acontecimientos deberían ser motivo de preocupación para cineastas y humanistas de todo el mundo, debemos retroceder a 1961.

Apenas unas semanas después del rotundo fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, en parte orquestada por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante, dos jóvenes cineastas, solicitaron un permiso de exhibición para P.M., su cortometraje documental sobre la vida nocturna habanera, producido para el programa Lunes en televisión.

La película comienza mostrando las aguas oscuras del puerto de La Habana, antes de recorrer las calles de la ciudad, iluminadas por la luz que emana de habitaciones llenas de conversaciones y humo de cigarros. Bares y clubes nocturnos de puertas abiertas rebosan de licor y carcajadas, con apenas espacio para bailar sin derramar bebidas o chocar los codos. Vendedores ambulantes y restaurantes atienden a parejas y a los habituales de la barra, mientras bandas de percusión tocan ritmos contagiosos hasta las últimas horas de la noche.

Es entonces cuando un ferry de pasajeros—lleno de personas cansadas y ebrias—se aleja del muelle arrastrado por la corriente perezosa, y la película corta a los créditos finales.

Aunque su presentación era sencilla y su contenido relativamente moderado, P.M. formaba parte de las creaciones exploratorias del cine libre que comenzaba a expandirse rápidamente por América Latina a inicios de los años sesenta. Según Fausto Canel, en la revista Rialta, la única emisión de P.M. por la televisión cubana recibió una acogida mayoritariamente positiva por parte del público, afirmando: “los que la vieron tuvieron la misma impresión que nosotros: una atmósfera bien lograda con una edición precisa. Poesía visual. Un documento excelente.”

Sin embargo, a Leal y Cabrera Infante les fue denegado el permiso por parte del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) para proyectar públicamente su película en el Cine Rex de La Habana, y la copia del filme que había sido enviada a la organización para su revisión fue confiscada por su presidente, Alfredo Guevara.

Según Villares, esta decisión se debió a que, a los ojos del ICAIC, la película mostraba “una Habana desfasada y llena de vicios, con vestigios del espíritu burgués.” Esta representación entraba en fuerte conflicto con los requisitos artísticos cada vez más rígidos de la dirigencia revolucionaria, que, según Yvon Grenier de la revista Literal, se centraban en “construir el socialismo o defender la revolución contra la agresión estadounidense.”

De acuerdo con Villares, hubo reacciones públicas que reforzaron esta postura revolucionaria. Por ejemplo, un comentarista del periódico Hoy escribió en respuesta a P.M. que “un documental que no refleje la lucha heroica del pueblo cubano contra el imperialismo yanqui… no estará cumpliendo su propósito”.

Por otro lado, la rápida y contundente condena por parte de numerosos artistas e intelectuales ante el manejo del ICAIC respecto a P.M. fue tan fuerte que, en junio de 1961, se organizó una conferencia en la Biblioteca Nacional de La Habana, con el fin de ofrecer una plataforma para expresar preocupaciones sobre la censura.

Aunque este evento fue presentado como el primer paso significativo hacia la unificación de los ideales socialistas con la autonomía artística, no serían sus múltiples discusiones ni sus oradores principales los que definirían ese momento histórico. Serían, en cambio, las infames palabras de clausura del primer ministro Fidel Castro durante la sesión final —más tarde publicadas bajo el título “Palabras a los intelectuales”— las que establecerían el precedente para las artes y la cultura en la Cuba revolucionaria.

Castro comenzó su discurso reconociendo que la conferencia se celebraba para abordar “el problema de la libertad para la creación artística”, y pasó las siguientes dos horas y media planteando y respondiendo sus propias preguntas respecto a este conflicto. En ese discurso pronunció sus ahora icónicas palabras: “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”.

Estos parámetros se convirtieron rápidamente en la piedra angular sociocultural sobre la cual casi todos los decretos estatales cubanos y los argumentos ideológicos reclaman autoridad. Según el libro de Laura-Zoë Humphreys, Fidel between the Lines: Paranoia and Ambivalence in Late Socialist Cuban Cinema(Duke University Press, 2019), estas restricciones establecieron que “proteger y fomentar la Revolución [debía ser] el principio rector para manejar todas las demás cuestiones” y que “si proteger la Revolución de sus enemigos tenía prioridad sobre una libertad absoluta de expresión, era porque la verdadera libertad… sería proporcionada a través de la Revolución”.

Tras la conferencia, como lo describe Rafael Rojas en Breve historia de la censura y otros ensayos sobre arte y poder en Cuba (Rialta Ediciones, 2023), se delineó la “política cultural revolucionaria” de Castro, clasificando a los artistas en revolucionarios y contrarrevolucionarios, y silenciando a estos últimos. Este nuevo estado de cosas quedó marcado, como lo señala Villares, por la “autocensura y la alineación con los valores revolucionarios para evitar represalias, promoviendo un ambiente de vigilancia y mordaza”.

Debido a esta desconfianza latente, Humphreys afirma que surgieron dos grandes corrientes: “aquellos que veían la declaración de Castro como el establecimiento de un control totalitario sobre el campo cultural cubano; y aquellos que la veían… como una garantía de libertad de expresión dentro de unos límites que aceptaban”.

Independientemente del lado en que los cubanos se posicionaran —o si se rehusaban a tomar partido— las motivaciones de todos se volvieron sospechosas.

Debido a esta paranoia fundacional, las figuras creativas consideradas adversas, o incluso ambivalentes hacia la Revolución, comenzaron a ser objeto de una creciente vigilancia, y su tratamiento por parte de los censores oficiales dependía casi por completo de los sesgos subjetivos de quienes estaban en el poder.

La contradicción inherente entre los ideales utópicos de la Revolución, el creciente culto a la personalidad de Castro y el monolito burocrático que se cernía sobre Cuba, convirtió a cada nueva obra de arte en potencialmente peligrosa para sus creadores, sin importar su intención real o sus métodos de producción.

Esta volatilidad, sumada a una comprensión ambigua y opaca de lo que era considerado “a favor” o “en contra” de la Revolución, se vio aún más agravada por la creciente visibilidad de Cuba en el escenario internacional. Si bien esto se debió inicialmente a una serie de eventos sociopolíticos de gran envergadura —como la Crisis de los Misiles de 1962 y el Éxodo de Camarioca en 1965—, más adelante, durante esa misma década, varias producciones cinematográficas nacionales de alto perfil fueron reconocidas como aportes valiosos al creciente movimiento del nuevo cine internacional.

El ejemplo más notable de estos fue el largometraje de Tomás Gutiérrez Alea, Memorias del subdesarrollo (1968), que desde entonces ha ganado reputación como, según su inclusión en The Criterion Collection, “la obra más reconocida en la historia del cine cubano”.

Sin embargo, esta creciente visibilidad y reconocimiento vino acompañada de una oleada de interpretaciones diversas, que a menudo dependían por completo de la perspectiva de quienes emitían las críticas.

La película de Alea fue aclamada por muchos intelectuales cubanos como una exaltación de los ideales socialistas de la nación, incluso al enfrentar realidades duras y adversidades. Pero Memorias del subdesarrollo también fue considerada por algunos críticos estadounidenses como una obra cargada de ironía sutil y protesta velada contra el totalitarismo cubano y las nuevas jerarquías sociales.

Según Humphreys, Gutiérrez Alea declaró en el Festival de Cine de Karlovy Vary de 1968:

“Memorias del subdesarrollo es una película dolorosa, una película crítica. Y si el enemigo cree que puede aprovecharse de la crítica, nosotros estamos convencidos de que podemos aprovecharla aún más, porque nuestras armas están afiladas con dolor y crítica, porque nos volvemos más sólidos, más auténticos, y nos acercamos aún más a la verdad”.

Lo que ayudó a Gutiérrez Alea —ya sea que sus declaraciones hayan sido tal como las expresó o astutamente veladas— a que su película tuviera la protección y la plataforma necesarias, no solo para tener éxito en su estreno, sino también para alcanzar un legado reconocido, fue el ICAIC y su presidente Alfredo Guevara.

Desde la fundación del ICAIC en 1959, el dominio de Guevara sobre la escena cinematográfica cubana fue casi tan omnipresente como el de Castro (especialmente, porque había sido parte del círculo íntimo de Fidel desde que fueron compañeros y activistas políticos en la Universidad de La Habana). Su influencia se vería aún más reforzada en los años setenta, tras su nombramiento como viceministro de Cultura de Cuba.

Gracias a sus múltiples cargos, el respaldo de Guevara a Gutiérrez Alea le permitió al cineasta navegar por aguas potencialmente peligrosas con una confianza que otros no tenían aquellos que no formaban parte del círculo cercano de Guevara. Esto no significa que Alea y sus colaboradores estuvieran completamente blindados ante represalias si decidían actuar con total libertad, pero sí contaban con una ventaja significativa.

El caso contrario podía verse en el trato que recibió P.M.: la distancia personal de Leal y Cabrera Infante con el presidente del ICAIC representaba una desventaja, incluso antes de que la película fuera sometida a consideración. Esta distancia se agravó rápidamente por las protestas públicas de Guillermo Cabrera Infante, hermano de Sabá y reconocido crítico de cine, y posteriormente novelista, quien editaba el suplemento literario semanal Lunes de Revolución.

No solo estas quejas públicas sobre la censura de P.M. condujeron rápidamente a la represión y cierre de Lunes de Revolución, sino que también contribuyeron a la persecución de los tres implicados y a su eventual exilio de Cuba algunos años después.

Aunque la negativa de exhibición —y su prohibición total al año siguiente— provocó el primer gran debate sobre cómo el cine revolucionario cubano podía (o no) alinearse con la autonomía creativa, desde ese momento quedó claro que el respaldo o el rechazo por parte del ICAIC dependería frecuentemente de qué tan cercanos eran los cineastas a los funcionarios del instituto.

Esto no quiere decir que todos los que contaban con el favor de Guevara no fueran cineastas de renombre. Figuras como Gutiérrez Alea, el documentalista Santiago Álvarez (Now!, 1964) y Julio García Espinosa (Las aventuras de Juan Quin Quin, 1967) lograron grandes avances en conceptos y técnicas cinematográficas que hoy son reconocidos mundialmente. Tampoco puede negarse que la influencia y el respaldo de Guevara fueron fundamentales para la recepción pública de un cine socialmente desafiante, como el caso de Alicia en el pueblo de Maravillas (1991), de Daniel Díaz Torres.

Pero también puede argumentarse que los creadores en buenos términos con Guevara, o con otros altos funcionarios del Estado, enfrentaban mucho menos riesgo a sus carreras y medios de vida al emprender proyectos potencialmente controvertidos. Esta consideración preferencial no terminaba en el cine, ya que todos los espacios creativos y sociales eran afectados, tales como la producción y publicación de prosa y poesía tradicional, controladas y censuradas por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

En los años siguientes, mientras “Palabras a los Intelectuales” seguía siendo el pilar del conflicto interno cubano entre la administración y la creación artística, el ámbito cultural del país experimentó una serie de escándalos significativos, que llevaron a algunos a pensar que el férreo control del Estado sobre la autonomía creativa se estaba suavizando.

Podría decirse que esta impresión fue alimentada, en parte, por las tensiones entre Castro y figuras revolucionarias prominentes —como Ernesto “Che” Guevara— y, según el poeta Rafael Alcides, en torno a si la controvertida defensa de Fidel de las políticas soviéticas seguía alineándose con los principios revolucionarios y marxistas progresistas legítimos.

Aunque la naturaleza pública de varios de estos incidentes le otorgó a Cuba una reputación internacional algo inestable de mayor libertad de expresión, en comparación con otros estados comunistas de la época (como el opresivo régimen de Enver Hoxha en Albania), numerosos artistas y críticos considerados “contrarrevolucionarios” —o simplemente ambiguos— seguían siendo condenados públicamente, despedidos, encarcelados o forzados al exilio.

Algunos de los casos más extremos, como el del incendiario cineasta experimental Nicolás Guillén Landrián (Coffea Arábiga, 1968), cuyo documental mostraba a Castro en pantalla acompañado por la canción “The Fool on the Hill” de los Beatles, involucraron tortura mental y física.

Estas medidas draconianas fueron aplicadas con creciente intensidad durante la siguiente etapa de la historia artística del país, entre 1971 y 1976, fomentando abiertamente el ambiente de vigilancia cáustica que describe Villares. El término “quinquenio gris” fue acuñado por el escritor cubano Ambrosio Fornet en 1995 al referirse a este período, aunque también ha sido denominado la “década negra”.

Si bien estos años estuvieron en gran parte dirigidos por Castro, una porción considerable de la responsabilidad por estos procedimientos oficiales puede atribuirse al poeta cubano Luis Pavón Tamayo, quien entonces presidía el Consejo Nacional de Cultura. Según Humphreys, “los intelectuales cubanos te dirán que, como artista, Pavón no tenía mucho que ofrecer. Pero, como censor, había alcanzado niveles extraordinarios de notoriedad”.

Las denuncias que Pavón hizo contra los creadores durante esos años tuvieron consecuencias tan graves para sus carreras y su bienestar físico que algunos incluso han llamado a este período el “Pavonato”. Este estado de censura tuvo un fuerte impacto en la forma en que el gobierno revolucionario fue finalmente institucionalizado en 1976, con la adopción de la nueva Constitución de la República de Cuba. A través de este documento, el gobierno declaró que “la creatividad artística es libre siempre que su contenido no sea contrario a la Revolución”.

Según Villares, esta formulación puede interpretarse como: “todo lo que esté en contra de la Revolución debe ser, por ley, inconstitucional para siempre”.

Estos nuevos parámetros codificados impusieron un límite estricto a cualquier posible flexibilidad en lo que respecta a la autonomía creativa, aunque aún lograban preservar cierto margen para quienes ya se beneficiaban de conexiones dentro de la burocracia. Esto garantizó que funcionarios clave como Guevara y Pavón conservaran niveles críticos de influencia sobre la producción y recepción del arte, incluso hasta bien entrada la década de 1980, siempre que se mantuvieran en buenos términos con Castro.

Cuando la Unión Soviética se desintegró a principios de los años noventa, provocando una crisis económica que Fidel bautizó como el “período especial en tiempos de paz”, el tejido social de Cuba cambió drásticamente, al igual que varios elementos de su industria cinematográfica.

Los bienes y servicios que habían estado disponibles durante décadas (debido al comercio con la URSS) se volvieron escasos, y el gobierno luchaba por proveer la mayoría de las necesidades básicas al público. Sin embargo, los artículos codiciados seguían estando disponibles para quienes ocupaban posiciones de poder, lo que reafirmaba aún más el divorcio entre la administración del país y su ciudadanía.

Como resultado, según Humphreys, “para el siglo XXI, los cineastas cubanos recurrían a la crítica de la burocracia y a una visión de la revolución como un cambio constante y una efervescencia colectiva, para argumentar que el propio Fidel Castro representaba la estasis y la burocratización del espíritu original que había impulsado la Revolución Cubana… Para algunos, enfrentar la jerarquía política existente y, como mínimo, exigir mayor responsabilidad a los líderes políticos, empezó a parecer necesario para revitalizar la Revolución”.

Sin embargo, el gobierno y sus seguidores no aceptaron estos desafíos sin reaccionar. En 2003, una represión —la llamada “Primavera Negra”— llevó al arresto sumario y a sentencias que juntaron 1,452 años en prisión para setenta y cinco periodistas, intelectuales, artistas y activistas.

Mientras que este movimiento fue duramente criticado por varios líderes mundiales, organizaciones de derechos humanos y una parte significativa de la diáspora cubana global, el gobierno revolucionario aseguró al mundo que no se trataba de disidentes, sino de agentes pagados por Estados Unidos para socavar los esfuerzos de la nación.

Aunque varios incidentes recientes en Cuba tenían claramente la huella de la CIA para justificar esta percepción, cuando Amnistía Internacional publicó un informe al año siguiente sobre las condiciones horrendas y el trato al que eran sometidos estos individuos, cada vez se hacía más difícil para el Estado cubano manipular las narrativas oficiales como lo había hecho en décadas anteriores. Pero esto también se debía al catalizador que ya estaba cambiando el rostro de la civilización humana: Internet.

Se puede argumentar que la era moderna del cine comenzó justo entonces. Aunque muchos países ya tenían redes activas para el intercambio y la distribución clandestina de películas y series de televisión entre aficionados, Internet —incluso en sus etapas iniciales, cuando estaba limitada por sus restricciones en la distribución de datos— permitió una expansión sin precedentes en el intercambio de información, opiniones y medios, que antes solo existían en la ciencia ficción.

Para cuando Castro se retiró de su rol de liderazgo en 2007, por razones de salud, en Cuba se estaba formando un pequeño submundo digital. Apenas días después de que Castro dejara el poder, un programa altamente controversial se transmitió en la televisión cubana celebrando las contribuciones de Pavón a la cultura nacional.

Dado que este especial evitó convenientemente su legado como un feroz censor gubernamental, desató una indignación que sentó las bases para la utilidad de Internet en la ingesta y el análisis de las industrias artísticas en Cuba.

Lo que comenzó como una discusión aislada entre amigos se convirtió en una verdadera “guerra de correos electrónicos”, que abarcó a intelectuales y artistas tanto dentro como fuera del país. Involucró una considerable variedad de puntos de vista contrastantes y evolucionó hasta convertirse en un foro público que el país no había visto desde antes de la publicación de “Palabras a los intelectuales”.

Según el autor y guionista cubano Arturo Arango, citado por Humphreys, Cuba estaba “en un período de cambio en el que era necesario hablar y establecer tu punto de vista y tu opinión. En un momento así, no se puede pecar por quedarse en silencio”.

Aunque esta discusión en línea no dio inicio a una contrarrevolución digital, Humphreys sostiene que muchas personas “celebraron la dependencia del debate en el correo electrónico, argumentando que los medios digitales permitían que los intercambios eludieran el control estatal y crearan un público abierto”.

En este sentido, este momento ayudó a un colectivo en línea en crecimiento, dedicado a acumular y difundir grandes cantidades de medios de todo el mundo, incluyendo obras producidas por creadores nacionales considerados contrarrevolucionarios. Esta red creció rápidamente y pronto comenzó a traficar semanalmente con memorias USB que contenían películas recién estrenadas, música, episodios de televisión y videos musicales para cualquier comprador interesado.

Se estima que entre el uno y tres por ciento de los cubanos con acceso a Internet en ese momento también utilizaban sitios de intercambio de archivos torrent y plataformas de medios como The Pirate Bay, Megaupload y YouTube. A finales de los años 2000 y entrando en la década de 2010, este creciente movimiento subterráneo, junto con numerosos otros brotes artísticos a lo largo del país, llevó a importantes líderes gubernamentales —como Ramiro Valdés Menéndez, exvicepresidente del Consejo de Estado de Cuba— a declarar que Internet era un “caballo salvaje” que debía ser controlado.

Pero el genio proverbial ya había salido de la botella y no había forma de que los funcionarios lo contuvieran. A medida que el país se ajustaba bajo la nueva administración de Raúl Castro —que incluyó un relajamiento de las tensiones diplomáticas entre Cuba y países vecinos, incluido Estados Unidos—, la promesa de un nuevo paradigma artístico y social parecía estar a punto de tomar forma.

Al menos esa era la actitud de muchos observadores internacionales, quienes creían estar presenciando el derrumbe de las obsoletas líneas duras en Cuba. No es difícil entender por qué algunos observadores y comentaristas adoptaron esta perspectiva al comparar a Cuba con otros estados comunistas, que habían colapsado tras la muerte o destitución de sus dictadores autoritarios.

Esta opinión se fortalecía con el papel esencial que las redes sociales y plataformas de intercambio multimedia habían jugado en recientes revelaciones geopolíticas, como la primera Primavera Árabe, así como en movimientos de protestas generacionales como Occupy Wall Street. Sin embargo, tras la muerte de Fidel Castro en 2016, Cuba ha experimentado una regresión marcada por un endurecimiento en lugar de un progreso.

Según Miguel Coyula, cuando murió Castro, “el régimen se volvió más frágil, por lo que la censura ha crecido. Están construyendo un marco legal que determina que, si creas arte fuera de las instituciones, básicamente podrías ser tratado como un delincuente”.

El primer desarrollo oficial de este marco fue el Decreto 349, firmado en ley en 2018 por el presidente Miguel Díaz-Canel, sucesor de Raúl Castro. Según Amnistía Internacional, este decreto prohíbe a los artistas “operar en espacios públicos o privados sin la aprobación previa del Ministerio de Cultura”.

Esto incluye la exhibición de películas realizadas fuera del ICAIC, o aquellas que ya han sido negadas para proyecciones públicas. Quienes organicen o contraten a artistas no autorizados, se arriesgan a sanciones. Y “los artistas que trabajen sin aprobación previa pueden tener sus materiales confiscados o ser multados considerablemente”.

El Estado también posee la autoridad para suspender o cancelar eventos artísticos sin previo aviso, y los creativos solo pueden apelar directamente al Ministerio de Cultura para revocar la decisión. Sin embargo, el Ministerio no ofrece vías claras para llevar a cabo este proceso de apelación.

El lenguaje del decreto es tan amplio en su alcance que sería cómico si no fuera tan despótico. Artículos que prohíben el uso de “lenguaje obsceno” y el “uso de símbolos patrióticos que contravengan la legislación vigente” tienen un aire de doble intención que recuerda a notorios censores de la historia, como el Código Hays en Hollywood.

Sin embargo, las implicaciones más inquietantes provienen de la nebulosa restricción contra contenido que “viola las disposiciones legales que regulan el desarrollo normal de la sociedad [cubana] en materia cultural”.

Aunque la nación ya no está atada a los caprichos de los funcionarios del círculo íntimo de Castro, la ausencia de figuras carismáticas que decidan unilateralmente qué es o no es la Revolución, significa que estas nuevas determinaciones subjetivas quedan al arbitrio de cualquier funcionario lo suficientemente alto en la burocracia cubana, sin importar si las libertades artísticas están alineadas con los ideales originales de la Revolución o con la retórica revisionista de Fidel o Raúl.

En reacción a la codificación de este decreto, un colectivo de artistas, cineastas, académicos y periodistas cubanos conocido como Movimiento San Isidro (MSI) se levantó para protestar públicamente. El MSI ha realizado varias protestas y performances para llamar la atención sobre la represión gubernamental.

Según Villares y Coyula, numerosos creativos —como el artista performático Luis Manuel Otero Alcántara, la artivista Tania Bruguera, el artista transdisciplinario Amaury Pacheco del Monte, el productor Michel Matos, y los raperos Maykel Osorbo y Denis Solís González— han sido arrestados decenas de veces, incluidos en listas negras para presentaciones y exposiciones públicas, desalojados de sus hogares y espacios de trabajo, condenados a prisión e incluso forzados a salir del país.

Aunque no son miembros del MSI, Villares vive en el exilio en Miami, mientras que el estatus rebelde de Coyula ha hecho ilegal que su nombre aparezca en público en Cuba, o que cualquier lugar fuera de su propia casa pueda albergar proyecciones o charlas sobre su obra.

Las reacciones del público ante estas detenciones y continuas persecuciones fueron lo suficientemente significativas como para obligar al Ministerio de Cultura cubano a abordar públicamente las consecuencias. Su línea oficial fue que no se habían realizado arrestos ni acciones legales contra quienes protestaban por el Decreto 349, pero al mismo tiempo, los funcionarios utilizaron la televisión cubana para desacreditar la integridad de los manifestantes.

Lo que los funcionarios no habían previsto fue que sus medias tintas, implementadas para convencer al público cubano de que sus esfuerzos de reforma eran proactivos, resultarían contraproducentes. Más específicamente, según Villares, el gobierno “no calculó a tiempo que al abrir el acceso a Internet mediante datos móviles a finales de 2018… la historia de la censura se contaría en tiempo real”.

Relatos de primera mano y pruebas en video de la censura artística en Cuba han inundado los espacios de habla hispana en las principales redes sociales, y estos casos de represión han sido condenados directamente por numerosos políticos extranjeros, influencers y grupos humanitarios.

Sin embargo, sería poco sincero no mencionar que la mayoría de los ciudadanos cubanos, según reportes, han continuado subsistiendo como lo han hecho a lo largo de la Revolución. Muchos se ven obligados, de alguna manera, a elegir entre la ceguera autoimpuesta frente a los conflictos que ocurren, distanciarse de amigos o familiares etiquetados como contrarrevolucionarios, o aportar pruebas (reales o falsas) al Ministerio del Interior para mantenerse fuera del punto de mira del gobierno.

Esta extraña dinámica entre caos, complicidad y compromiso alcanzó un punto álgido en los meses siguientes a la actualización de la Constitución de la República en 2019. A través de este cambio, el lenguaje original del pasaje que se refería a la “creatividad artística” se volvió aún más abstracto. Ahora permite una interpretación mucho más amplia de lo que se considera “dentro de la Revolución”, declarando que “se promueve la libertad de creación artística en todas sus formas de expresión, de acuerdo con los principios humanistas en que se basa la política cultural del Estado y los valores de la sociedad socialista”.

Aunque esta retórica parece establecer el precedente de que los medios artísticos deben permanecer intactos por el Estado, Villares afirma que este pasaje en realidad solidifica que “la verdadera libertad de expresión está subordinada al control del contenido ideológico”.

Antes de que se secara la tinta de esta nueva constitución, el gobierno emitió su orden más polémica hasta entonces, para determinar el destino del cine independiente cubano. En junio de 2019, Latin America News Dispatch publicó un boletín titulado “Cuba legaliza la producción de cine independiente”, donde detallaba que “los cineastas independientes cubanos podrán producir legalmente sus obras” y que “se establecerá un fondo nacional para el cine cubano”, todo bajo el recientemente implementado Decreto 373.

Aunque el informe menciona cómo las prohibiciones del Decreto 349 habían provocado protestas de artistas cubanos, no logró explicar adecuadamente las sutilezas con las que este nuevo decreto restringe aún más la autonomía de los cineastas cubanos, mediante humo y espejos.

Aunque el Decreto 373 reconoce que la evolución del cine digital y el nacimiento de nuevas tecnologías mediáticas exigen que el Estado reconozca oficialmente la existencia del “Creador Audiovisual y Cinematográfico Independiente”, inmediatamente contrarresta su posible naturaleza progresista, pues declara la formación de un registro y un comité de admisiones “para garantizar la calidad de las producciones [independientes]” y para asegurar que estos creadores hagan “uso adecuado de los recursos” disponibles.

En otras palabras, este decreto les dice a los cineastas que pueden ser “independientes”, siempre y cuando voluntariamente se inscriban en una lista estatal y sometan todos los elementos de sus producciones a un comité para recibir financiamiento, apoyo o derechos de exhibición. Incluso los cineastas vinculados a instituciones preexistentes, como el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), deben registrarse si desean ser considerados parte de este nuevo grupo, cuyas actividades serán monitoreadas por el ICAIC, el ICRT y el Ministerio de Cultura.

Esta nueva redacción y conjunto de reglas podrían, en teoría, ayudar a que evolucione una forma mutante de autonomía creativa, dadas circunstancias extremadamente específicas. Pero Coyula afirma que “la parte más problemática y ambigua del decreto” es la misma noción que ha sido inherentemente problemática en cada paso de nuestro camino: “Los contenidos deben estar alineados dentro del clima de libertad creativa que permite Revolución cubana”.

Tras sobrevivir a los hermanos Castro y a una puerta giratoria de censores burocráticos, la óptica internacional del cine cubano ha cambiado. Los que están al mando han cambiado, la tecnología también, pero continúa la misma problemática.

Incluso aquellos cineastas que han trabajado dentro de las pautas institucionales de la Revolución (más específicamente en el ICAIC) no están a salvo de que su trabajo sea despedazado o negado a la luz pública.

Coyula explica que muchas películas con “vínculos con instituciones han sido censuradas, lo que significa que no se proyectan en los cines estatales”, los que en Cuba son todos los cines.

Uno de los ejemplos más notorios fue el largometraje Santa y Andrés, de Carlos Lechuga, que inicialmente fue invitado a participar en el Festival de Cine de La Habana de 2016, pero se le negó la proyección por parte del ICAIC debido a su contenido disidente.

Coyula dice que Lechuga “tuvo gran apoyo de colegas” en Cuba, pero incluso cuando la película fue invitada a competir en la versión neoyorquina del Festival de La Habana de 2017, Santa y Andrés fue relegada a una función fuera de la competencia formal. Variety reportó que esto también se debió a la presión del ICAIC.

Parece claro que la implementación del Decreto 373 tiene un propósito muy específico. Después de décadas negando la existencia de “cineastas independientes” dentro de Cuba, y con el Decreto 349 visto en casi todos los ámbitos como un ataque directo contra cada artista nacional, el Decreto 373 rinde un homenaje superficial a la idea de un cine autónomo, solo para mantener el ruido bajo control.

Mientras “Palabras a los intelectuales” estableció dos grandes bandos en la escena artística cubana, esta nueva distinción legal parece ser un intento de apaciguar al mayor número posible de creadores. Según la autora y profesora Dra. Cristina Venegas —especialista en cine latinoamericano del departamento de Estudios de Cine y Medios en la Universidad Santa Bárbara, California— “dada la cultura arbitraria de la negación y censura que puede surgir en cualquier momento, se puede entender cómo esta estructura organizativa genera desconfianza… El Estado sigue en control y el ICAIC continúa supervisando cualquier producción. Una producción verdaderamente independiente operaría completamente fuera de ese ámbito”.

Esto parece dejar a los cineastas independientes cubanos con pocas opciones. Pueden acatar este nuevo decreto y trabajar relativamente sin molestias dentro de los parámetros aceptados. Pueden renunciar a su estatus independiente y redirigir sus vidas completamente fuera del arte. Pueden continuar como cineastas verdaderamente independientes, enfrentando la marginación social y arriesgando graves consecuencias para su bienestar y medios de vida. O pueden optar por salir de Cuba y hacer películas en el exilio.

Coyula afirma que “escuchó muchas justificaciones de varios cineastas para unirse al [registro de creadores audiovisuales y cinematográficos]. Algunos decían que simplemente necesitaban hacer películas a cualquier costo” y que algunos artistas desarrollaron una “protección psicológica” al enfrentar el Decreto 373, usando “el bienestar de sus familias como excusa para guardar silencio ante la censura”.

Un contingente considerable de cineastas cubanos de la generación de Coyula está ahora en el exilio —mayormente por elección propia—, muchos viviendo y trabajando en España. Coyula es de los pocos cineastas que todavía logra crear obras independientes fuera de las instituciones cubanas, a menudo, a gran costo personal.

Estos hechos no determinan necesariamente el futuro del cine cubano. Las generaciones más jóvenes del país se están formando en un mundo donde los principios de la Revolución ya no significan lo que significaban antes, y la exposición al mundo exterior es más accesible que nunca.

Tal como afirmaba Humphreys cuando los cineastas comenzaron a enfocar sus críticas a finales de siglo como un método potencial para “revivir la Revolución”, Venegas explica que “en términos prácticos, la institución necesita a los jóvenes cineastas para su futuro y supervivencia. Necesita acoger ideas diversas. No sé si el liderazgo lo ve así, pero definitivamente es importante para su relevancia cultural y supervivencia”.

Villares ofrece otra perspectiva, diciendo que “la Cuba del futuro ya no existe adentro” y que “el exilio ha sido más un horizonte abierto que un castigo inicial en la mente de los perpetradores”.

Está claro que los que están en el poder son conscientes de que los cineastas independientes cubanos, tanto dentro como fuera del país, ahora tienen los medios y el alcance potencial en línea para sortear con éxito el aparato estatal de control ideológico que lleva décadas funcionando. Con las nuevas tecnologías de medios y cine digital disponibles cada año, las películas independientes están mejor preparadas que nunca para enfrentar las realidades sociales de la vida y el arte en Cuba.

En este sentido, el documental de Coyula, Crónicas del absurdo (2024), toma un papel central. Documenta el laborioso esfuerzo de una década del cineasta para crear su filme de ciencia ficción Corazón azul (2021), junto a su pareja Lynn Cruz, una de las protagonistas.

Crónicas del absurdo es un viaje introspectivo y personal para ambos, tanto como una acusación contra la institución cubana que ha infectado el tejido sociocultural de la nación. Armado con interacciones y altercados grabados en secreto, el documental representa aparentemente todos los niveles de censura que uno podría experimentar: la supresión de la libertad de expresión y artística, la negación del derecho a congregarse, el derecho a protestar y simplemente el derecho a saber sobre la salud y bienestar de un ser querido durante la pandemia de Coronavirus.

Todos estos elementos convergen en un momento crítico en la segunda mitad del filme, cuando en junio de 2023 se realizó un panel abierto con cineastas locales para discutir el presunto abuso por parte del ICAIC hacia el documental La Habana de Fito (2023), cuyo creador, Juan Pin Vilar, afirma que fue “robado y exhibido ilegalmente” por dicho instituto.

Coyula y Cruz asistieron al evento por invitación de un colega. La dirección del panel prohíbe grabar el desarrollo de la sesión. Evidentemente, Coyula y Cruz no cumplen con esta indicación, y así participan en un intercambio fantástico y acalorado entre los miembros del público y el panel, que está conformado por varios jefes institucionales —incluyendo al Ministro de Cultura, al Jefe de Ideología, al Presidente de la UNEAC, al Presidente del ICAIC y la Viceprimera Ministra.

A lo largo de la andanada de palabras lanzadas, la retórica crucial de Castro (“dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”) es desafiada directamente. Mientras el panel sigue pidiendo que se detengan las grabaciones de la reunión, Vilar cuestiona fervientemente sus proclamaciones, preguntando: “¿Por qué temen exponer sus criterios al mundo?”

El momento alcanza un clímax cuando Coyula grita: “Somos cineastas independientes… Nuestro trabajo es filmar… Ustedes están censurando la posibilidad de hacer nuestro trabajo”.

Cruz complementa esta afirmación exclamando: “De eso se trata esta reunión… de omitir la historia. Las omisiones son posiciones políticas muy claras”.

Estas palabras apasionadas son respondidas con más dogma oficial, reafirmando la fe en la Revolución y sus principios marxistas. A pesar de esto, una serie de individuos que condenan las acciones del ICAIC —poniendo en evidencia la censura flagrante de varias películas cubanas recientes— parecen dar esperanza.

La escena culmina con un discurso de la guionista y directora de televisión Magda González Grau, quien afirma: “Esta tensión que hemos visto aquí no debería existir. A los únicos que les están haciendo daño son a nosotros mismos”.

Estas palabras claramente buscan redirigir la ira del público hacia los disidentes, en lugar de hacia quienes facilitan y mantienen la disfunción, y pretenden hacer ver que estos cineastas preocupados son la verdadera fuente del sufrimiento compartido de todos, por este escándalo en particular. Sorprendentemente, estas palabras son recibidas con aplausos por gran parte del público y agradecimientos del panel, desconcertando a Coyula y Cruz.

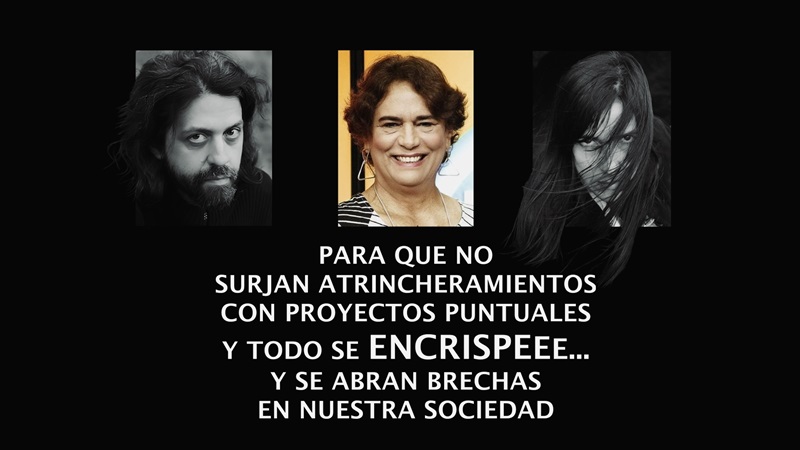

Magda Gonzales Grau en Crónicas del Absurdo (2024).

Es imposible experimentar este momento en Crónicas del Absurdo sin notar los inquietantes paralelos con el debate sobre P.M. y “Palabras a los intelectuales” en 1961. Este episodio expone cómo la realidad sigue chocando con la ideología en Cuba, cómo incluso los momentos más atroces y evidentes de represión pueden ser recibidos con júbilo en lugar de rechazo, todo en nombre de una utopía que se ha negado a materializarse durante los últimos sesenta y seis años.

Esto también demuestra que este camino ideológico y fantasioso, que los dirigentes de la sociedad cubana se niegan a abandonar, no está exento de detractores y contraargumentos bien fundamentados de múltiples generaciones. Es fundamental destacar que este momento pudo haber pasado mayormente desapercibido, si no fuera por el uso que Coyula y Cruz hacen de nuevas técnicas y tecnologías, así como por la forma en que la red actual de vínculos cinematográficos está difundiendo este trabajo al resto del mundo.

Crónicas del Absurdo ha tenido una recepción impresionante hasta ahora, estrenándose mundialmente en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam, donde ganó el Premio a la Mejor Película en la Competencia Envision. Actualmente se está proyectando en otros festivales internacionales.

Documentales transformadores como Crónicas del Absurdo, Persona (2014) y Veritas (2022) de Eliecer Jiménez Almeida, o imaginarios de ficción como Tundra (2021) de José Luis Aparicio, han encontrado vastas comunidades de críticos, creadores y fans, receptivos a sus enfoques únicos del cine.

Además, estos cineastas y su perspectiva ofrecen al resto del mundo una ventana a un país cuya alma está, en parte, definida por el conflicto y la contradicción. No se puede negar que numerosos aspectos de la Revolución nacieron de un deseo colectivo genuino de mejora. Estos deseos surgieron en una época en la que el cine mundial estaba cambiando fundamentalmente la manera en que nos vemos a nosotros mismos como especie y cómo comunicamos ideas.

El cine cubano se encuentra ahora en una encrucijada similar, con la verdadera autonomía artística en juego. Quienes estamos a una distancia considerable de estos campos de batallas culturales podemos sentir que las naciones que luchan contra gobiernos totalitarios son los únicos lugares donde estos peligros deben enfrentarse. Es precisamente nuestra separación de estas circunstancias lo que hace que nuestra comprensión de los acontecimientos y el apoyo a quienes están inmersos en estas luchas sea aún más importante.

Tal empatía es necesaria para asegurar que estemos viviendo conforme a los principios de libertad artística y social que consideramos derechos humanos inalienables, y para que tantos otros países actualmente inmersos en grandes cambios sociopolíticos y culturales puedan navegar sus complejos escenarios sin sucumbir a miedos que fomentan la paranoia y el autoengaño.

Es importante destacar que, como estadounidenses, sin importar quién esté censurando a quién, o con qué propósito se justifique el uso de desinformación para manipular al público, no podemos congratularnos por condenar la represión en otros lugares, mientras accedemos voluntariamente a la erosión de los ideales democráticos en nuestro propio país.

Nota:

Otras fuentes de información para este artículo, además de las ya citadas, incluyen “Not Free But Comfy: Cuban Art Between State and Market” (“No libres, sino cómodos: el arte cubano entre el Estado y el mercado”), “Fidel Castro’s ‘Words to Intellectuals’ at 60: Nothing to Celebrate” (“Las ʻPalabras a los intelectualesʼ de Fidel Castro a los 60 años: nada que celebrar”) por Yvon Grenier, así como “Cuba: New administration’s Decree 349 is a dystopian prospect for Cuba’s artists” (“Cuba: El decreto 349 de la nueva administración es una perspectiva distópica para los artistas cubanos”), y la correspondencia con Lia Villares, Miguel Coyula y la Dra. Cristina Venegas. El director del ICAIC Alfredo Guevara (1925–2013) ofreció sus propias opiniones sobre la censura en Cuba en una entrevista para Letras Libres, disponible en inglés. P.M. puede verse en https://www.youtube.com/watch?v=QKvbUeqPYlo

* Traducción de Ron Blair del texto publicado originalmente en la revista Cineaste, en febrero de 2025.

Petróleo del Caribe: ¿Prepara Trump una guerra contra Venezuela?

Por Klaus Dodds

Trump está preparando las condiciones para una escalada con un objetivo claro: asegurar el dominio total de Estados Unidos sobre su hemisferio.