No recuerdo en qué momento entré en la biblioteca de la Facultad de Artes y Letras (Filología) de la Universidad de La Habana, aunque estoy casi seguro que sucedió mientras buscaba materiales críticos para redactar, en 1982, mi tesis de licenciatura sobre los relatos de Jorge Luis Borges. Al revisar los ficheros, di con una información: una estudiante llamada Esther Díaz Llanillo había escrito, a fines de los años cincuenta, una tesis doctoral sobre el célebre autor de Ficciones.

La biblioteca coleccionaba tesis de grado, pero yo no sabía quién era esa Esther. Después recordé, que es una manera de acceder a la ficción. Aunque recordar estas cosas siempre se torna un ejercicio de ordenamiento de los hechos, y ordenar hechos así —de la sensibilidad, la literatura y la lectura de libros— es una de las prácticas más elusivas y espurias. Ya lo dije: ficción.

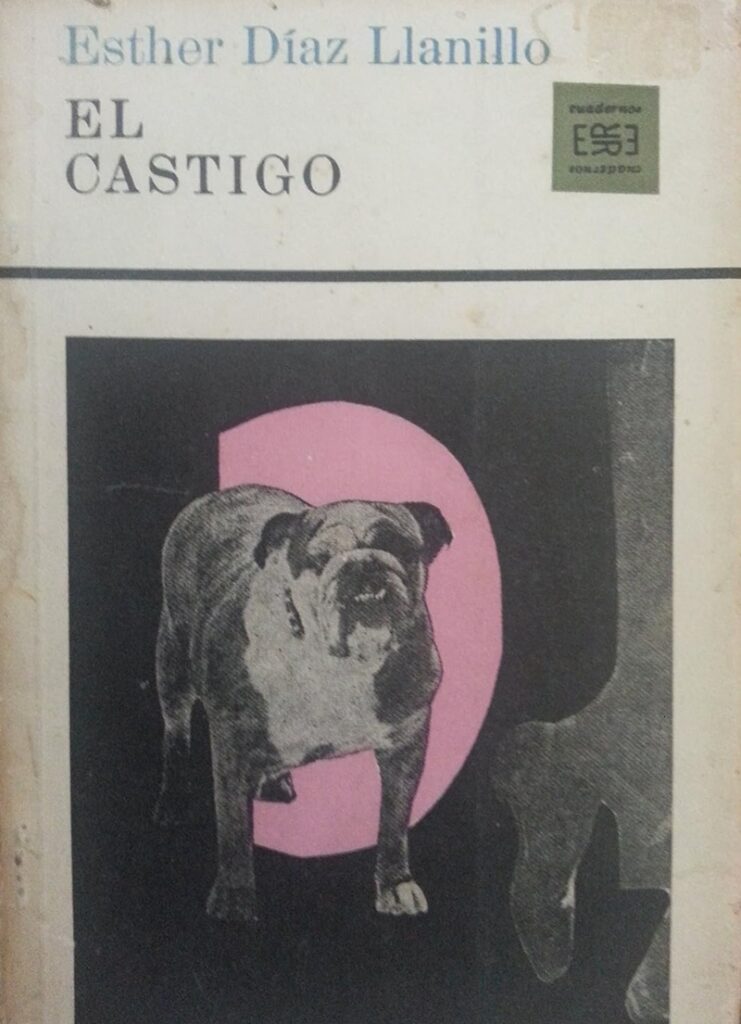

La tradición contemporánea del relato fantástico en Cuba tiene un momento de particular importancia en El castigo (1966), de Esther Díaz Llanillo, cuaderno de cuentos en los que resulta posible ver un registro singular de situaciones extraordinarias, fuera de lo común, o derivadas de una torcedura impuesta a lo real.

Se trata de la primera publicación de Díaz Llanillo, recién salida, supongo, de la galaxia Borges, y son notables los desniveles de intensidad de sus narraciones —efectos, acaso, de una configuración estilística muy temprana—, aunque es lícito decir que algunas piezas de El castigo revelan la presencia de una marca expresiva propia, como suele decirse, y de determinado grado de eficacia (eficacia discursiva) detectable allí donde algunos textos alcanzan a poseer una simetría perentoria para activar uno o dos mecanismos de lo fantástico.

La nota de contracubierta del libro (Ediciones R) nos invita a tomar en consideración que tal vez la alquimia de algunos relatos incluidos allí estuvo precedida o acompañada por dos estudios de Díaz Llanillo de presumible influjo en la conformación —o autoconciencia, para ser más preciso— de su discurso: un ensayo sobre la narrativa de Alfonso Hernández Catá y la mencionada tesis doctoral sobre aquel metafísico que se paseaba por ruinas circulares y había visto un Aleph.

Podemos suponer, aunque no aquilatar con exactitud, cómo se emulsionaron dos sistemas literarios tan disímiles dentro de la entonces muy joven (tendría poco más de 30 años) sensibilidad literaria de Díaz Llanillo.

Ambos, Borges y Hernández Catá, surgen bajo la vasta aura del modernismo y se separan frente al horizonte de las vanguardias. Por ejemplo, las lecturas del primero son mayormente europeas, muy lógicas y muy filosóficas; mientras que en el segundo se adivina la huella de ciertos prosistas franceses finiseculares y de la meditación positivista. Y aun cuando gustan de universalizar sus entramados desde la óptica de un cosmopolitismo con mucho encanto, ambos también posan la mirada en lo telúrico y condescienden a dialogar con asuntos y personajes que constituyen marcas de lo nacional.

Los atractivos de El castigo son seductores y puntuales. Allí, en los años sesenta, y en medio de una disputa más o menos silenciosa por la legitimidad de la ficción narrativa (en tanto fabulación abierta) y sus géneros laterales (en especial, luego de la repetición indiscriminada de una pregunta supuestamente “social”: ¿cuál es la función de la literatura?), el libro de Díaz Llanillo expresó una convicción inteligente acerca de lo literario y se adentró, con esa intrepidez que no se abandona nunca, en un territorio que entonces ya empezaba a ser demasiado mental, demasiado artificioso, de acuerdo con el esquema de algunas concienzudas (y adulteradas y fraudulentas) teorías de ocasión (en torno al arte y la literatura “revolucionarios”) sobre el “compromiso social” del texto y la implicación de su autor en la Historia.

Tengo la impresión de que el segundo lustro de la década de los sesenta subraya el fin de una época y el inicio de otra. Y también creo que indica, contemplado a la distancia de tantos años, que en ese espacio se compendiaron, recapitularon y arreglaron diversas transiciones de una sensibilidad a otra, de un sentido de la cultura a otro. Porque, bien miradas las cosas, la verdadera (y decepcionante) congruencia entre la mostrenca (por decirlo con suavidad extremada) política cultural de aquellos años y los textos narrativos empezó a manifestarse aproximadamente a partir de los años setenta con las “prescripciones facultativas”, para usar la terminología de los avisos farmacológicos.

En un expediente sobre lo fantástico que publicó la revista Quimera (n. 218-219, julio-agosto de 2002), hay un ensayo de Jean Bellemin-Noël que se adentra en las relaciones de ese mundo con el inconsciente. Allí Bellemin-Noël nos habla de ciertas escenas o momentos del pasado, o de aquello que juzgamos lo real del pasado, y nos dice que la imaginación construye momentos mediadores capaces de abandonar lo ilusorio para responder ciertas preguntas inquietantes, o solucionar enigmas que rodean y condicionan nuestra existencia.

En otra parte de su disquisición leemos que el relato fantástico se alimenta a menudo del equívoco sugeridor, de segmentos vitales asignados a la fluencia de lo real y que, sin embargo, no son sino lagunas que la imaginación intenta llenar ante la amenaza de lo extraño y lo incomprensible.

Habría que ir, además, a El libro rojo, de Carl G. Jung, a sus escritos sobre la sincronicidad, a sus “encuentros· con lo sombrío. Pero ya sabemos, ficcionar la amenaza de lo extraño, lo incomprensible y lo monstruoso no es un acto que proviene tan sólo de los procesos por medio de los cuales la conciencia artística pone manos a la obra. Hay más. Porque, ¿dónde quedan los “excesos” de lo real?

Algo de esto sucede en dos narraciones que me parecen esenciales para calibrar la eficacia discursiva de El castigo. Allí tenemos textos de substrato parabólico, artefactos lógicos, o divertimentos que conjugan la frialdad del cálculo con el acaecimiento del absurdo, pero también topamos con “La venganza” y “La amenaza”, dos historias instaladas en la realidad cotidiana de lo doméstico, un dominio trascendido y quebrado gracias a la perspectiva de quienes narran: dos mujeres que, en primer plano, se desempeñan como sujetos agredidos por determinados hechos reales, pero que, en el fondo, representan comportamientos paranoicos (de híper articulación de hechos).

Los relatos a que me refiero son importantes porque se atienen a un envoltorio fantástico, elaboran o diseñan un acontecer fantasmático —lleno de incertidumbres y modulaciones que revelan la existencia de un narrador no confiable— y dependen del gótico en tanto efecto de la torsión de lo muy cotidiano, de lo muy común.

Sin embargo, resultan historias significativas debido al hecho, central en muchas narraciones fantásticas, de que ese envoltorio, ese acontecer y la inmersión en un mundo obviamente gótico tienen su origen en un problema familiar ligado al no decir, al circunloquio, al secreto. Un problema que, asimismo, se desea ocultar bajo diversas capas de hechos disuasivos, como si sus custodios hubieran determinado edificar una estructura adyacente en forma de señuelo.

En “La venganza”, lo determinante, el núcleo invisible, podría ser una atmósfera que no se quiere abandonar, pues representa el residuo básico de un estilo de vida venido a menos y que, en concreto, está muy relacionado con esas actitudes conformadoras de la vivencia aristocrática, según lo que podemos entender por aristocracia en el interior habitual de esas mansiones habaneras de los años cuarenta y cincuenta, habitadas por representantes imprecisos de la también imprecisa clase media-alta.

Sin embargo, una muerte —la del ubicuo Charlie, hombre que se prodiga en el éxito— y una añoranza que va del dolor auténtico a la frivolidad más escandalosa, sirven a la narradora-protagonista para darle curso a la impregnación fantástica, que llega a graficarse mediante las apariciones de la sombra de Charlie, seguidas por la consecuente investigación de los hechos.

En “La amenaza”, el dilema de fondo es más sutil, o más abstracto, y posee un desarrollo constantemente accidentado a causa de actitudes y hechos que se comportan como las salidas en falso de un juego, o como los corredores ciegos de un laberinto.

Leticia —la narradora— y Frida son dos muy jóvenes hermanas. Ambas han crecido separadas (no se nos dice por qué) y se ven esporádicamente. Por un momento, antes de morir, la madre pronuncia una advertencia ominosa que compromete sus vidas y que tiene, sin embargo, un sentido más bien oscuro.

Un día, cuando ya las dos hermanas viven juntas, un hombre se presenta en la casa y sucesos violentos, de ambiguo significado, tienen lugar. No sabemos si ha habido un forcejeo erótico con Frida —algo tan específico y también tan general—, o si confundimos simplemente el aspecto sinuoso de esa circunstancia —que puede representar la llegada de una extraña figura paterna, o el advenimiento de un desconocido amante de la madre— con otra cuestión más esencial.

Lo cierto es que, al parecer, un hombre se ha presentado para reclamar algo. Tal vez seguía desde antes, por una razón que se nos oculta, los pasos de Frida, que es una mujer independiente, vigorosa y determinada.

Las hermanas huyen, se mudan varias veces y acaban al servicio de un francés que les da protección y empleo. Al final, el desconocido vuelve a rondarlas. Leticia lo sigue y consigue matarlo con una daga propiedad del francés. Entonces Frida se marcha como si tal cosa, desaparece de su vida.

¿Qué ha sucedido? Todo y nada. Las claves para comprender el sentido de esa historia de obsesiones (que me gusta porque se expresa por medio de un discurso exhausto y restrictivo) se encuentra en el pretérito de la realidad textual y es suficiente, así, para que aparezca y se implante el misterio de una presencia incansable, una especie de depredador del alma, del que no se puede escapar salvo por medio del asesinato.

En el desenlace, cuando Leticia le da vueltas al cuerpo para ver su rostro, este desaparece de su memoria y ya no es capaz, ni siquiera en ese instante, de recordarlo. La ocultación y la incógnita siguen allí, ante sus ojos y en su vida entera.

Es obvio que “La amenaza” es un atractivo y bien conseguido relato borgesiano, y que detenta un trasfondo psicológico de gran densidad, y que en la relación de las hermanas —Leticia cultiva el retiro, pero es valiente y cuenta con un mundo interior; Frida es abierta, arregla incluso sus propias citas, pero en el fondo es timorata y frívola—, sin descartar el extraño vínculo de ambas con su madre, se funda quizás la racionalidad que ansiamos para explicarnos lo que sucede.

Sin embargo, un acontecer fantasmático hace que algo simplemente atroz, o simplemente banal —como diría Borges—, adquiera una viscosidad inquietante al bordear un enigma que equidista de lo terrorífico y lo fantástico, en una de las mejores narraciones de su tipo publicadas en Cuba.

Si no recuerdo mal, Esther Díaz Llanillo fue, durante muchos años, referencista de la biblioteca central de la Universidad de La Habana. Había nacido en 1934. En 2025 se cumplieron 10 años de su muerte.