El mes pasado se cumplieron dos décadas del estreno de Lost, cuya lápida en español reza: Perdidos (ABC, septiembre 2004 – mayo 2010). Un megalito televisivo que al principio parecía que iba a sobrevolar el laberinto de piedra de la cultura popular, pero al final se le quemaron las alas de Ícaro.

J. J. Abrams y Damon Lindelof, los creadores, ciertamente apuntaron muy alto; cambiaron la televisión y la forma de consumirla (por aquellos años, creo, se popularizaba el término “transmedia”). Especularon con una teleficción inédita en un novelón-rizoma de seis temporadas, solo que cuando llegó el momento de poner el punto final ya se encontraban, ellos también, como es lógico, completamente perdidos.

En una serie que hizo de la simbología y el cifrado de códigos una seña de identidad, el título era premonitorio y nadie lo sabía. El decepcionante final (también ahí la marca de la ambición: la temporada final es quizás una de las decepciones más grandes de la llamada Segunda Edad de Oro de la televisión americana, o Prestige TV) ya estaba cifrado en el título, pero se refería a los autores, no a los personajes.

¿Y los telespectadores?

Cuando yo pienso en Perdidos, también me veo medio perdido: pienso, sobre todo, en el multicine Infanta.

No sé si alguien se acuerda del multicine Infanta.

Había una vez un multicine en La Habana. Cuando se inauguró, parecía que la ciudad anhelaba un futuro. O al menos se planteaba la posibilidad de un renacer, de un ir a por más.

En una ciudad mapeada por cines-teatros del año de la bomba, muchos de ellos inclementes y algunos destruidos, el primer cine multisalas abría sus puertas acristaladas como una promesa de modernidad y acaso de apertura económica. Uno se sentaba en las flamantes butacas sintiéndose un poquito más libre.

El espejismo duró exactamente: nada. Poco tiempo después, el techo se vino abajo, descubriendo hormigones y cabillas de poder popular.

El Infanta terminó hecho una ruina. Creo que algo repararon, pero ya no sería lo mismo. Aunque lo hubieran puesto más nuevo que antes, que no fue el caso, la ruina persiste.

Las ruinas cubanas son así. Milagrosamente estáticas, más allá incluso de la decepción. La Habana no cree en multicines, ni en nada a lo que se le pueda cementar delante el prefijo: multi.

No sé si en algún otro lugar del mundo existen todavía cines que no sean multisalas. Pero no es de esto de lo que quiero hablar en esta newsletter.

Resulta que en una de las novísimas salas del Infanta empezaron a poner los capítulos de Lost, en HD, subtitulados y con apenas un par de semanas de diferencia con la transmisión de ABC.

Año 2005, recuerdo. Aunque no recuerdo mucho.

¿Ya circulaba el Paquete Semanal? ¿Estábamos en el apogeo de la famosa blogosfera cubana independiente, que ya todo el mundo borró de los archivos?

No sé.

Lo que sé es que yo iba caminando de Nuevo Vedado a Centro Habana para ver mis capítulos de Lost en un multicine. Hice varias veces ese recorrido, embelesado y en paz conmigo mismo.

Atravesaba la Plaza de la Revolución, pasaba frente a la Terminal de Ómnibus en dirección a Carlos III. Luego, la Quinta de los Molinos, La Madriguera, los portales de la calle Infanta y los charcos de lluvia.

En mi recuerdo, siempre acaba de llover o está nublado. Es por la tarde, anochece temprano. Me temo que la lluvia aporta no una nostalgia (eso no existe) pero sí alguna romantización; como un aire límpido en la memoria que hace lo suyo por respirar, a pesar de todo.

En mi recuerdo, entro a la sala oscura y repleta de personas solitarias y calladas. Hay una atmósfera de secreto, de sobrentendidos, de club de iniciados en una piratería gubernamental de audiovisuales que a la vez formaban parte de un culto mayor, un culto televisivo global.

Éramos quizás la avanzadilla de una promesa cubana que nos inventamos y que, por tanto, nadie nunca nos cumplió.

En mi recuerdo, estoy viendo en aquella sala el primer capítulo de la segunda temporada. Al final de la primera, los sobrevivientes del vuelo Oceanic 815 descubrieron una escotilla oculta por la hojarasca en el suelo de la isla.

Era la puerta a una de las estaciones del Proyecto Dharma, como se sabría después. Ahora tocaba abrir la plancha de metal para ver qué había debajo.

Por aquella escotilla la serie se entraba sin titubeos en la ciencia ficción mainstream(durante la primera temporada, la ruleta argumental y el enigma-tras-enigma mantuvo a raya los encasillamientos) y luego en un gigantismo fantasy que más adelante derivó en una alegoría pasteurizada y simplona.

Aquella escotilla, al abrirse, también cerraba algo.

En fecha tan temprana y prehistórica como 2005.

Cerró el multicine Infanta, y su interior, bajo esas ruinas, de alguna forma también se perdieron mis primeras lecturas de Lost.

¿Qué rescato ahora de esa prehistoria?

Unos cuantos libros, como siempre.

*

El culto creado por Lost era un culto hermenéutico. Tras cada emisión, el fandom discutía en internet las pistas dejadas por el capítulo en cuestión: alusiones, conexiones, referencias, símbolos, citas… Se iba tejiendo un tapiz de explicaciones, en el cual los libros que aparecían en pantalla jugaban un papel nodal.

Libros que leían los personajes, hablaran o no de ellos en la correspondiente escena. Cubiertas —título, autor— que se hacían visibles al abrir algún paquete misterioso. La cámara recorriendo de soslayo los lomos apilados sobre un estante.

No era la primera vez que la ficción televisiva hacía uso del book placement, desde luego, pero Lost sistematizó esta estrategia y la volvió una gramática. Una gramática, todo hay que decirlo, que en rigor nunca condujo a otro sitio que no fuera el to be continued… Lo cual no me parece mal, en principio. Siempre hay que seguir.

Decía César Aira que el buen lector lo único que quiere es seguir leyendo. La lectura es continuidad, pero no dentro del mismo libro, sino entre ese libro y el libro de al lado. La lectura es transversalidad.

El espectador paranoide perdido en Lost (los “losties”, como se autodenominaban, tenían algo de acumuladores compulsivos, y quizás no habían leído un libro en toda su vida) lo único que quería era localizar el siguiente libro emplazado allí por los guionistas. No importa que la mayoría de las veces esos libros fueran oportunidades (por no hablar de ilusiones) perdidas en la pantalla.

La serie en su totalidad fue, de hecho, una gran oportunidad perdida. Una narración de Schrödinger que en cierto punto se vio obligada a colapsar.

Pero de esto también se ha discutido mucho.

Mi único propósito acá (no tengo ninguno, en realidad) es repasar tres o cuatro de estos embedded books (son un montón y tampoco tengo espacio).

*

Dos personajes, John Locke y Ben Linus, protagonizan dos escenas de lectura en cautiverio. En la primera (me ahorro especificar el capítulo: la información está al alcance de cualquiera) John le da un libro a Ben, a quien mantienen encerrado en el sótano de su casa.

“Ya lo leí”, dice Ben.

“Puede que descubras algo que pasaste por alto la primera vez”, le dice Locke dándole la espalda.

El libro es Valis, de Philip K. Dick. Lo hojeé para ver si descubría al vuelo algo pasado por alto en mis lecturas anteriores.

Terminé releyendo los pasajes del hospital psiquiátrico:

Horselover Fat, alter ego de Dick, conversa con el psiquiatra que lo atiende por su intento de suicidio (Valis es una novela autobiográfica). Para sorpresa de Fat, el psiquiatra le da la razón en todo. Esto lo lleva a un lúgubre descubrimiento, que en su cuaderno (está redactando una Exégesis: la delirante papelería de Philip K. Dick que fue publicada hace un año por la editorial Minotauro) se desglosa de la siguiente manera:

1) los que están de acuerdo con uno, están locos,

2) los que no lo están, tienen el poder.

“La distinción entre cordura y locura” —escribe Dick— “es más estrecha que el filo de una navaja, más aguda que el colmillo de un sabueso, más ágil que el salto de una gacela. Es más engañosa que el más sutil fantasma. Quizá ni siquiera exista; quizás es un fantasma”.

Fat/Dick contempla a diario el mural del salón del hospital. Tiene un letrero que estipula: Prohibido llevarse los ceniceros de la sala.

Más abajo se lee: No deben practicarse lobotomías prefrontales sin el consentimiento escrito del paciente.

Doug, el amigo hebefrénico de Fat/Dick, se acercó sigilosamente al mural y debajo de dicho letrero escribió: Si devuelvo los ceniceros, ¿me devolverán mis prefrontales?

*

Ahora tienen cautivo a Linus (es preciso recordar que, durante varios capítulos, fue el villano más perturbador en la pesadilla de los sobrevivientes del Oceanic 815) en otro búnker del Proyecto Dharma.

Locke le entrega un ejemplar de Los hermanos Karamazov, de Dostoievski, que acaba de coger del librero de la instalación.

“¿No tienen uno de Stephen King?”, pregunta Ben, en un intercambio que se malinterpretó en clave Alta Cultura Literaria vs. Literatura de Masas. Pero la cosa no iba por ahí.

La escena se entiende vía prolepsis. En breve, el espectador comenzará a descubrir quién es realmente Ben Linus: un tipo dado a las insinuaciones, que podía saber mejor que nadie qué libros habrían quedado abandonados en los recovecos de la isla y ensartados en las redes de un guion donde el influjo de Stephen King es bastante manifiesto (J. J. Abrams y Damon Lindelof lo reconocieron abiertamente).

En breve, conoceremos también a la doctora Juliet Burke, quien trabaja para él y, en sus ratos libres, cuando no está en un laboratorio, conduce un club de lectura.

¿Y cuál es el libro que se discute en ese club de lectura perdido (tanto en espacio como en tiempo) en medio de ninguna parte?

Carrie, de Stephen King.

De cierta manera Lost también funcionaba como un aparatoso club de lectura. Hay que verla así. No hay que verla dentro de una sala de cine.

Ya no se ruedan esa clase de artefactos, instalaciones fílmicas con libros colocados por aquí y por allá, a modo de recomendaciones y relecturas subliminales. Hoy en día se hacen mejor las cosas.

Se pudiera hablar de libros gratuitos, mero exhibicionismo, como antes se hablaba de desnudos frontales gratuitos y violencia injustificada. Pero la actual tendencia de los celebrity book clubs bebe en alguna medida de ahí, y es interesante reformular la idea misma de la serialidad como sucedáneo de una ficción aún más transversal.

Una serie cuyo guion sea la serie de libros que aparecerán en pantalla.

Una serie donde los personajes varían su rol en función del libro que hojean o sostienen.

Una serie donde la única acción sea conectar arbitrariamente un libro con otro libro.

Una serie donde la historia se improvisa para transitar de una escena donde aparece un libro hasta la siguiente escena donde aparece otro libro.

Una serie donde todos los libros que se insertan están en franco desacuerdo entre sí (y con la propia idea de la serie).

Una serie donde se intercambian libros por lóbulos prefrontales.

Una serie que persiga el concepto del gen egoísta: el argumento no es más que el vehículo en que una especie de libro evoluciona hacia otra especie de libro.

Una serie que trate a los libros como memes.

Etcétera.

*

En 2008, cuando el fenómeno Lost ya había engendrado incluso un juego online, amén de todo un merchandising mitológico, la editorial Anagrama publicaba Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación, de Alessandro Baricco.

Uno de los temas ensayados en Los bárbaros tenía que ver con los nuevos modos de lectura. O más exactamente: nuevos usos del libro impreso. (Siempre hay que ponerse en guardia contra la adjetivación que acabo de soltar gratuitamente: lo nuevo.)

Para el escritor italiano, en la cultura contemporánea, “el valor del libro reside en ofrecerse como un abono para una experiencia más amplia: como segmento de una secuencia que empezó en otro lugar y que, a lo mejor, terminará en otra parte”.

Baricco propone entonces considerar el libro “como nudo por donde pasan secuencias originadas en otras partes y destinadas a otras partes. Una especie de transmisor nervioso que hace transitar sentido desde zonas limítrofes, colaborando en la construcción de secuencias, de experiencias transversales. […] El libro, en sí mismo, no es un valor: el valor es la secuencia”.

Y así, en secuencia, es como se capitalizan las lecturas.

Poco se habla de lo poco que ha envejecido este ensayo de Baricco, en un ecosistema literario donde cada vez que alguien pone el dedo en la llaga que algunos denominan “la rabiosa actualidad”, suele retirar la mano dos o tres años después con un dedo de menos.

Muchas “novedades” editoriales son solo eso: prospectos de muñoncitos ilegibles.

Baricco, por cierto, justo acaba de publicar un western, a todas luces medio mutante también, y también en Anagrama, pero yo aún no lo he leído.

Sígueme, para más datos sobre libros random, ya no perdidos sino pendientes.

*

Vuelvo al club de lectura de la doctora Juliet Burke (interpretada por una gran Elizabeth Mitchell), cuyo libro favorito es la novela debut de Stephen King. Una preferencia bastante extraña.

La doctora Burke es especialista en fertilidad femenina, un subgénero de la obstetricia y la ginecología.

Cuando King estaba escribiendo la escena de la ducha en la que Carrie experimenta su primera menstruación, se dio cuenta de que no era capaz de conectar emocionalmente con su personaje (una adolescente).

Él nunca tuvo su primera menstruación. Tampoco una segunda, ni una tercera, y por tanto no podía, desde su posición de privilegio masculino, trabajar con autenticidad una vivencia tan íntima y tan propia del sexo oprimido y opuesto. Era algo impostado; el resultado sería inverosímil y puede que hasta misógino.

Sencillamente, había Algo Que No Estaba Bien. Hizo entonces lo que dictan los estudios literarios hoy en día: tiró el incipiente manuscrito de Carrie a la basura.

Afortunadamente, en el mundo real existen mujeres reales, a veces conocidas como esposas, que velan por la cordura de la especie. Los hombres no son más que extravío y autodestrucción. Vera Nabokov tuvo que rescatar varias veces de las llamas las primeras páginas de Lolita y volverlas a poner sobre el escritorio de su marido.

“La chiquilla esta tiene su cosa, Vladimir, te lo digo yo. Confía en mí”.

Tabitha King, años después, rescató de la basura a Carrie, la primera novela que convertiría a su esposo en Stephen King™.

“No comas tanta mierda, Steve, que tenemos dos hijos y vivimos en un tráiler”.

De esta manera, el joven novelista de terror consumó la apropiación menstrual (poco se habla de King como el rey de la menstruación), terminó de escribir el libro y se lo llevó a su amigo y editor Bill Thompson.

Este le sugirió unos cambios en la secuencia final, allí donde King había escrito que a Carrie le crecían unos cuernos de diablito en la cabeza. Algo muy impropio del autor que vendrá.

Se sabe que las sugerencias de un editor, en el momento justo, pueden articular corrientes literarias enteras. Las cuales, en sus confluencias y ramificaciones, terminan mutando en productos tipo Lost y derivados similares. Mutación en cuyo Big Bang se escucharía, cual radiación de fondo, cualquier frase imprecisa y alcoholizada. Por ejemplo:

“Eso de los cuernos no lo veo… Me parece demasiado…, no sé. Lo de la sangre está perfecto… La sangre de la chica en la ducha, las otras chicas tirándole tampones, luego mucha sangre de puerco en los cubos…, ¿no? Pero esos cuernos del demonio en la cabeza… hmmm. Yo a tope con el infierno, tú sabes… Pero que sea un infierno de otra clase, y nunca mejor dicho, ya que tu protagonista va a la fucking high school, Steve, coño… Repite conmigo: sangre sí, cuernos no… ¿Otra cerveza?”.

Si en lugar de Los hermanos Karamazov, John Locke le hubiera entregado un ejemplar de Lolita a Ben Linus, se hubiera producido un interesante crossover. Lo dicho: oportunidades perdidas en pantalla.

Lo que sí está claro, repito, es que la cosa nunca ha sido de Alta Cultura Literaria vs. Literatura de Masas.

Carrie se publicó en 1974, cumple 50 años (el único propósito de estas líneas es hablar de ella). La edición británica del cincuentenario vio la luz hace unos meses con prólogo de otra mujer: Margaret Atwood, la autora intelectual de The Handmaid’s Tale (Hulu, 2017-2022) y recurrente candidata a un premio Nobel de Literatura que, cuando esta columna se publique, ya habrá fallado (gane quien lo gane, el premio será un fallo escandaloso).

*

Se me ocurre una razón por la que el following referencial y transmedia que enarbolaba una serie como Lost ya no es posible en la tele de hoy en día: la dinámica de las redes sociales. Alguien más preparado debería escribir sobre este asunto, si es que no lo han hecho ya.

Lost era también como una red social. Una red de ficción que socializó locuras diversas.

No quiero decir con esto que la sustitución de unas redes por otras sea algo necesariamente negativo. No tengo ni idea de lo que quiero decir. Cada vez tengo menos ideas y, para colmo, cada vez me salgo más de las redes sociales.

Poco a poco, me he ido desintoxicando de Instagram. No de golpe, sino cuenta a cuenta: unfollow tras unfollow.

Voy recuperando mi concentración, que estaba arrasada. Me mantengo sobrio. Vuelvo al libro físico. Actualmente solo sigo el Instagram del club de lectura de Natalie Portman.

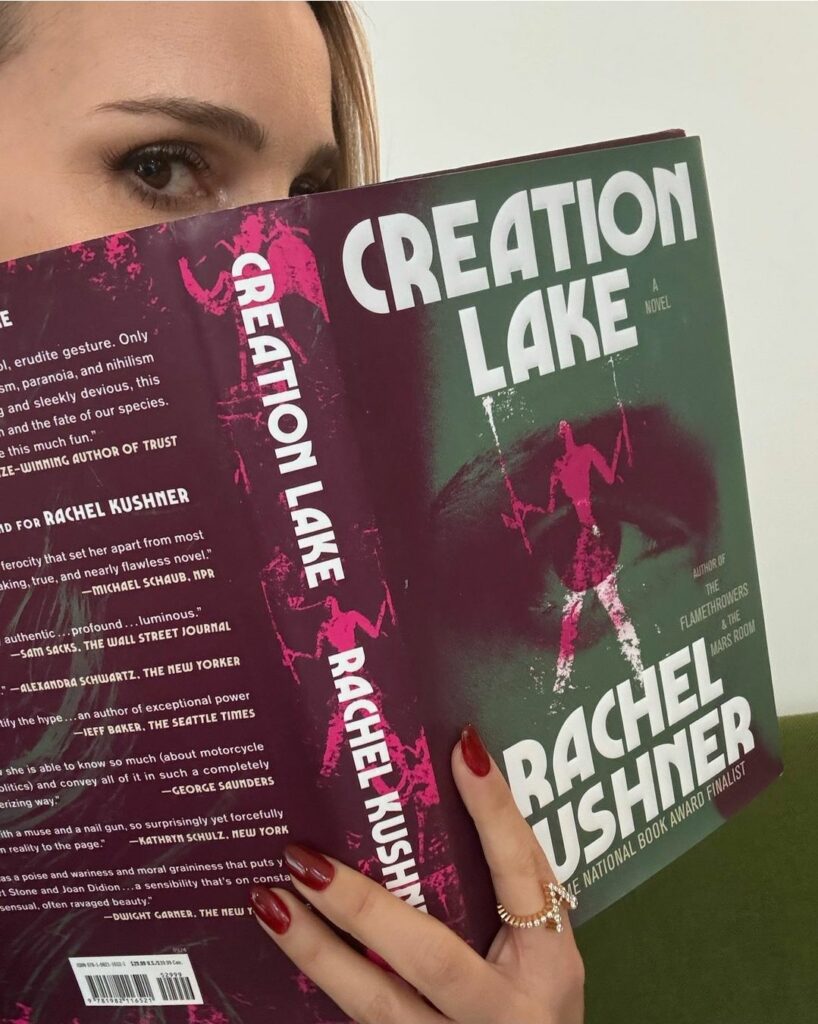

El libro que Natalie Portman lee ahora mismo es Creation Lake, de Rachel Kushner.

“The most exciting writer of her generation”, ha dicho Bret Easton Ellis. “Reinvents the spy novel in one cool, erudite gesture”, opina Hernán Díaz.

Yo miro la nueva portada de esa Rachel autora de Télex desde Cuba. Espío las uñas de rojo de la lectora y su rímel de espía.

Los libros perdidos por culpa de Natalie.

Va a ser duro dejarlo.

*

En el episodio 4 de la temporada 4, un personaje lee La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares.

El lector es Jack Sawyer, un redneck, un estafador, un expresidiario, violento pero de buen corazón. El lector menos pensado. Un estereotipado antilector.

Uno nunca sabe dónde se va a estrellar un libro.

Creo que es el único título hispano (traducido, por supuesto: Sawyer lee The Invention of Morel) que aparece en la serie (racialmente muy inclusiva, pero conceptualmente supergringa). Sus productores confesaron en algún momento, y sin ninguna angustia, la influencia determinante que tuvo la isla imaginada por Bioy en la isla perdida de Lost.

Hay un tema ahí.

Lo anoto a la manera de Philip K. Dick:

- unos ponen la isla que se repite, la imaginación y la ficción;

- pero otros tienen el presupuesto.

“El libro que Natalie Portman lee ahora mismo es Creation Lake, de Rachel Kushner”.

La recepción de Igor Stravinsky en Cuba (1924-1946)

Las aventuras y desventuras de “un raro Quijote eslavo” en La Habana.